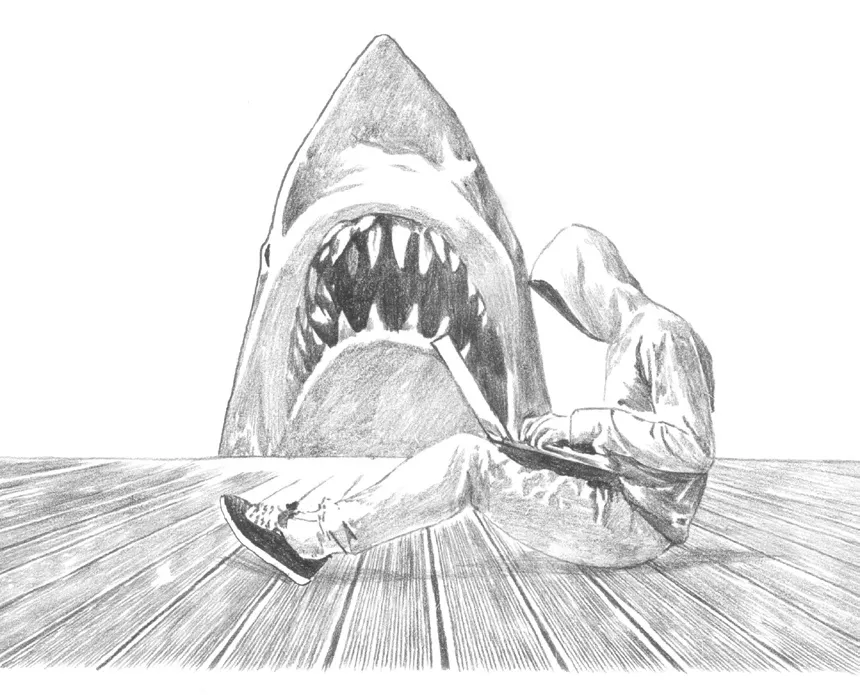

活著,真是太危險了

@熊 漫

我是一個生活在城市里的末日生存狂,我最擅長的事情是普通人眼里的“杞人憂天”。

我出生在山區的一個化工廠里。工廠很小,沒什么休閑場所,周圍的山區成了孩子們的樂園。每次上山之前,我都要花點時間準備些必需品——這大概是末日生存狂的雛形。山區環境不僅讓我學到了很多戶外技能,也讓我漸漸有了未雨綢繆的思維方式,這成為我如今生活方式的起點。

有幾次,我和恐怖僅僅擦肩而過。例如九歲那年,我帶著表弟逃脫了一個怪叔叔的魔爪。

那是個夏日的傍晚,我在姥姥家吃完晚飯,帶著三歲的表弟回家。晚上七點的天還亮著,路上一個人也沒有,大家都出去乘涼了。突然,一個中年男人冒出來攔住了我們的去路,向表弟搭訕。他看起來不矮,但縮肩弓背,眼神四處游移。我記著媽媽的警告,拉著準備回應的表弟走開。

那個形跡可疑的男人一直跟在我們后面。我意識到事情不太妙,拉著表弟越走越快。眼看到了自家樓下,單元門口又沒有防盜門,我決定甩掉他。

我拉著表弟繞過樓邊拐角,等轉到樓的背面便催表弟全速奔跑,直到又轉回樓的正面。

陌生男人不見蹤影,我估計他仍在樓的那一側找我們,拽著表弟進了單元門,心里想著盡快到家,家里有防盜門,進屋以后就安全了。

我們吃力地爬著樓梯,心里焦急萬分,快到四樓的時候,表弟一步沒踩穩,摔了跤,我趕緊去扶,結果自己也被拖了下去,摔在了樓梯拐角的平臺上。

一只大手把我拉了起來,另一只手抓住了表弟。我回頭一看,正是那個男人。

我什么都來不及想,只知道不能讓表弟有事,掄起兩只拳頭沖著男人打過去,他輕而易舉就把我拎起來,并用一只胳膊鎖住了我的喉嚨。我毫不猶豫,對著那只手腕咬了一大口,突然的疼痛讓他一下放松了,我掉在了地上。

我尖聲呼救,表弟也跟著我一起喊起來,陌生男人臉色一變,捂著手腕轉身逃下了樓。

直到現在,回想起那天的經歷,我的后背都會發涼。之后的日子里,我無數次想象如果真的被那個陌生男人帶走,最好的情況可能是表弟被賣到東南沿海某個人家當兒子,我被賣到某個山區當媳婦。更糟的可能是我們會被賣到某個行乞團伙,被人工摧殘成畸形,弄到街上乞討,到那時會發生什么,我無法想象。

我平生第一次意識到人可以對他人懷有如此大的惡意,此后,我幾乎對所有人充滿戒備,以至成年后,我不讓自己喝醉,唱歌和上網從不通宵,時時刻刻保持清醒。

世界沒有停止對我的威脅,我的人生軌跡一步步在向末日生存狂這條路靠攏。

初中時,我和班上同學關系不太好,獨來獨往。有一天,我和一個同學爭吵,他突然掏出一把鋒利的剪刀架在我的喉嚨上。有那么一瞬,我似乎看到了人生的盡頭,最終上課鈴響,那個男生把剪刀收了起來。

我至今無法忘記頸部大血管頂著刀刃跳動的感覺。那天以后,我隨身帶刀,雖然只是五毛錢一把的鉛筆刀,卻讓我有十足的安全感。當然我知道除非別無選擇,否則不能亮出刀子。

萬幸的是,我再也沒有遇到讓我別無選擇的狀況,而刀也漸漸成了我的實用工具。

初三時,我經歷了汶川大地震。雖然不在震區,但也有強烈震感。當時撤離時的混亂情形讓我歷歷在目,教學樓的兩條樓道堵塞了,從三樓的教室下到一樓再到100米外的操場花了整整八分鐘,要是在震區,可能早就沒命了。

我很后怕,之后每一年防震演習都告訴自己“這不是演習”,要求自己以最快的速度從教室飛奔到安全區域,并且注重學習應急常識。

2011年日本大地震時,我已經決心給自己配齊一套地震應急包了,包括一天的食物和水、保溫毯、手電、哨子和簡單的急救套裝。上了大學,有了生活費,我開始為自己購買裝備,成為一個真正的末日生存狂,也結識到更多有相同理念的朋友。

末日生存狂秉持的理念用16字概括,就是“力所能及、有備無患、自助救人、為國分憂”。

前八個字說的是根據自己的社會地位和經濟實力,以及自己想要防備的事件,考量自己需要什么,提前準備。比如防備地震就要選好離家近的安全地帶和自己家中可以躲的角落,注意保護頭頸部,準備至少一種發出信號的手段。后八個字的意思是少依賴公共資源,可以幫助更多的人。

除了自己家、朋友家,我幾乎不沉醉于任何一種氛圍里。我上班帶著一把手電筒,因為工作地點和通勤車里都有急救箱,我也從不去演唱會那種人流密集的地方,對恐怖片免疫,《生化危機》可以拿來下飯,購物只注重功能和實用性。

例如我極度厭惡高跟鞋,這玩意只有在一種情形下是可愛的——緊急狀況下把它當作破窗錘來用。可惜,我的折刀上已經有破窗錘了。

我的購物偏好被朋友吐槽,說沒有審美,可他們也喜歡和我一起出門的安全感。我可以解決出行期間遇到的大部分問題。也可能因為這個原因,我至今單身。

我曾經羨慕我的朋友,并常常感到心理不平衡:“為什么他們活得那么粗心大意,也并沒有遇到什么問題呢?”

很快,我說服了自己。生在危險的地球,做一個末日生存狂是我唯一的選擇。