周凱其人其畫

侯軍

我與周凱初識于20世紀90年代初,彼時,深圳美術界正熱衷于推進“都市水墨”“城市山水”,以昭示自身與眾不同的文化形象。周凱身為深圳畫院的畫家,自然要積極投身于此。

周凱學美術是科班出身,早年在上海美專學習油畫,接受了嚴格的西畫訓練。因緣際會,他在26歲時得拜胡問遂為師學習書法,30歲時又經胡問遂引薦,成為陸儼少的入室弟子。這是一段類似私塾式的口傳心授的傳統教育,兩位當代書畫大師的耳提面命,使他很早就沐浴在傳統文化的藝術熏風之中。改革開放后,他考入浙江美術學院中國畫系研究生班,直接師從陸儼少,又接受了正宗的國畫傳統訓練。這樣一來,周凱很早就把中西兩翼的藝術之路打通了。

1985年,周凱執教于深圳大學,幾年后又調入深圳畫院。從此,在這片生機勃勃卻又相對貧瘠的文化熱土上,開始了他的藝術探索。

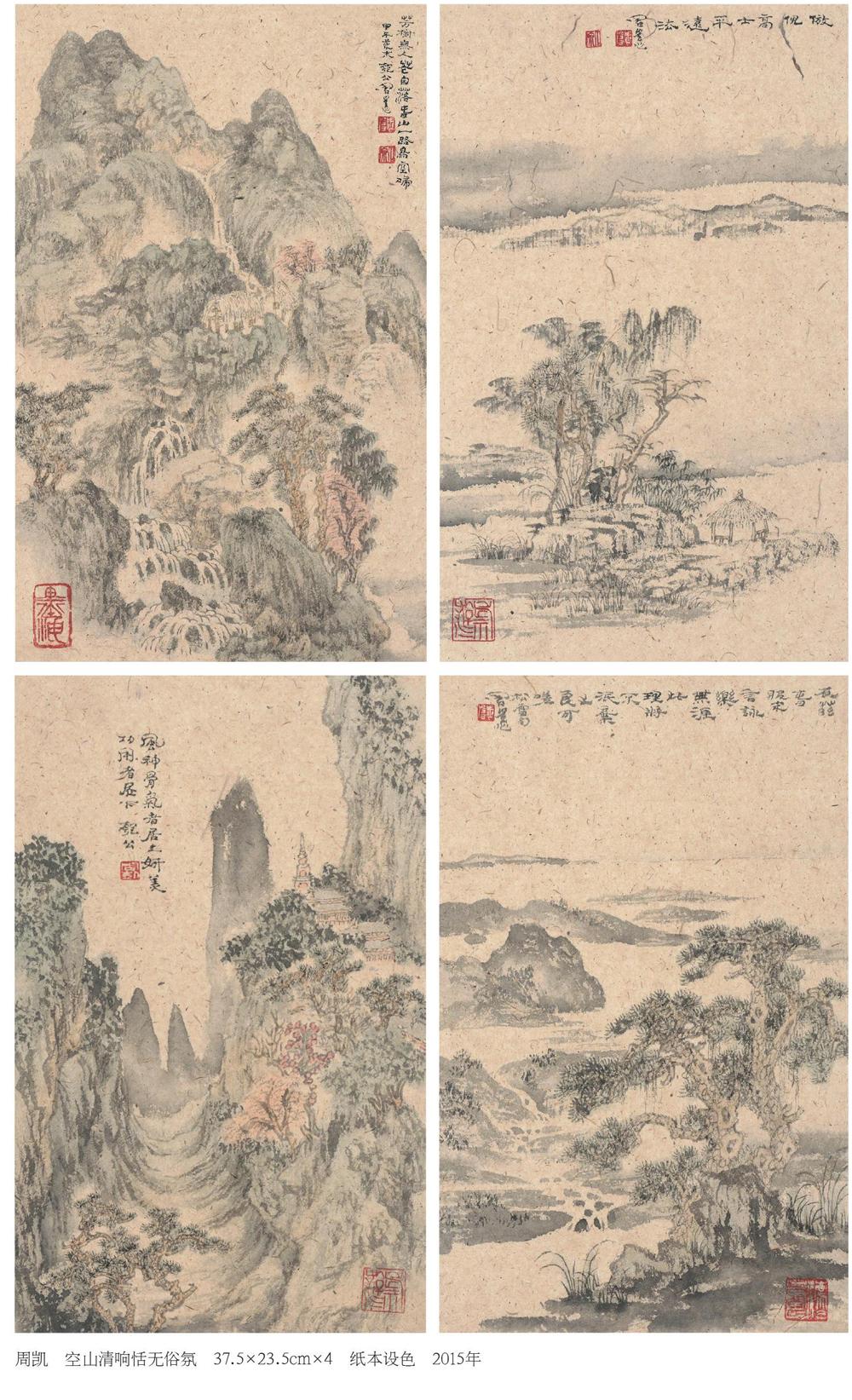

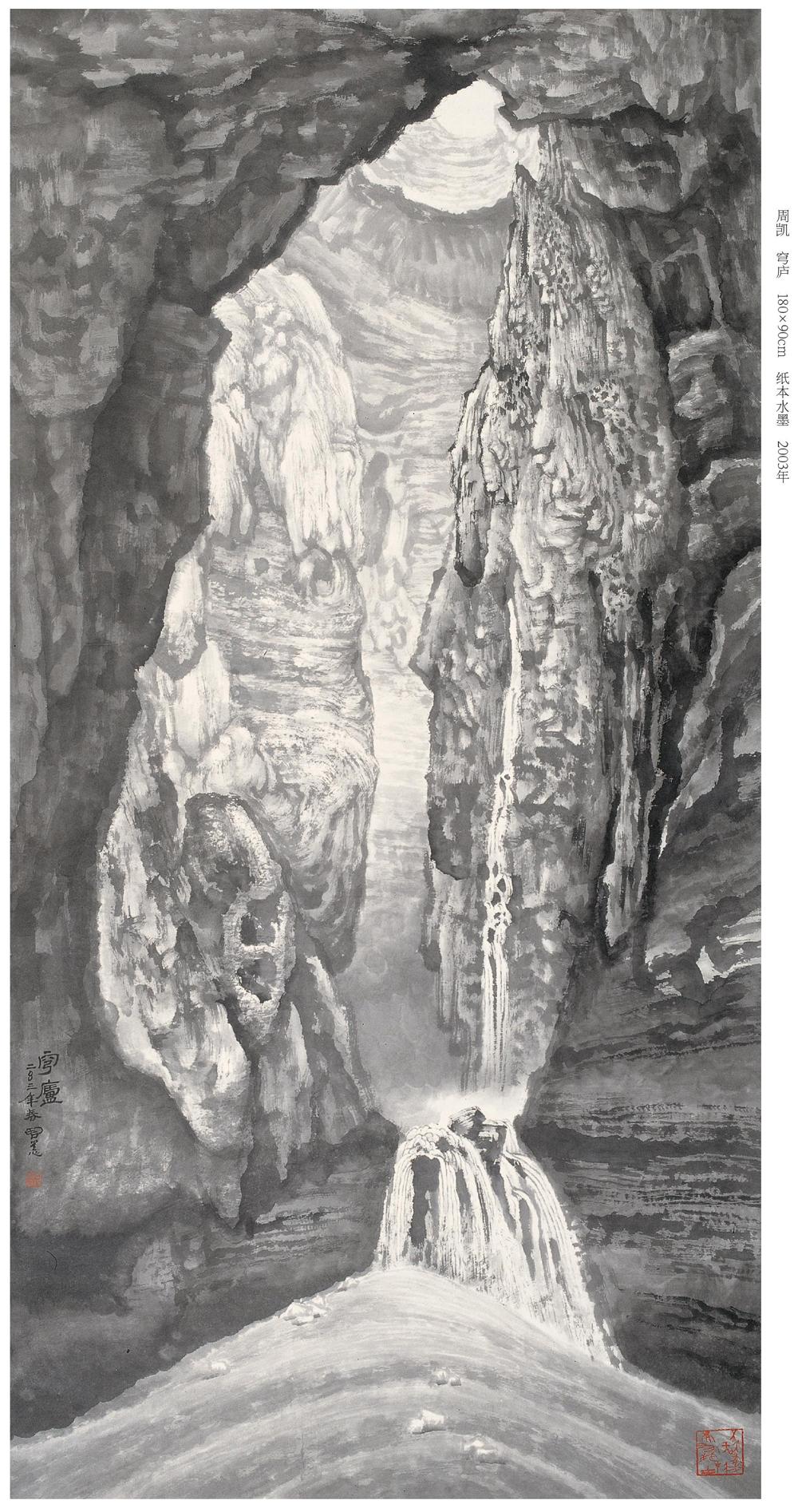

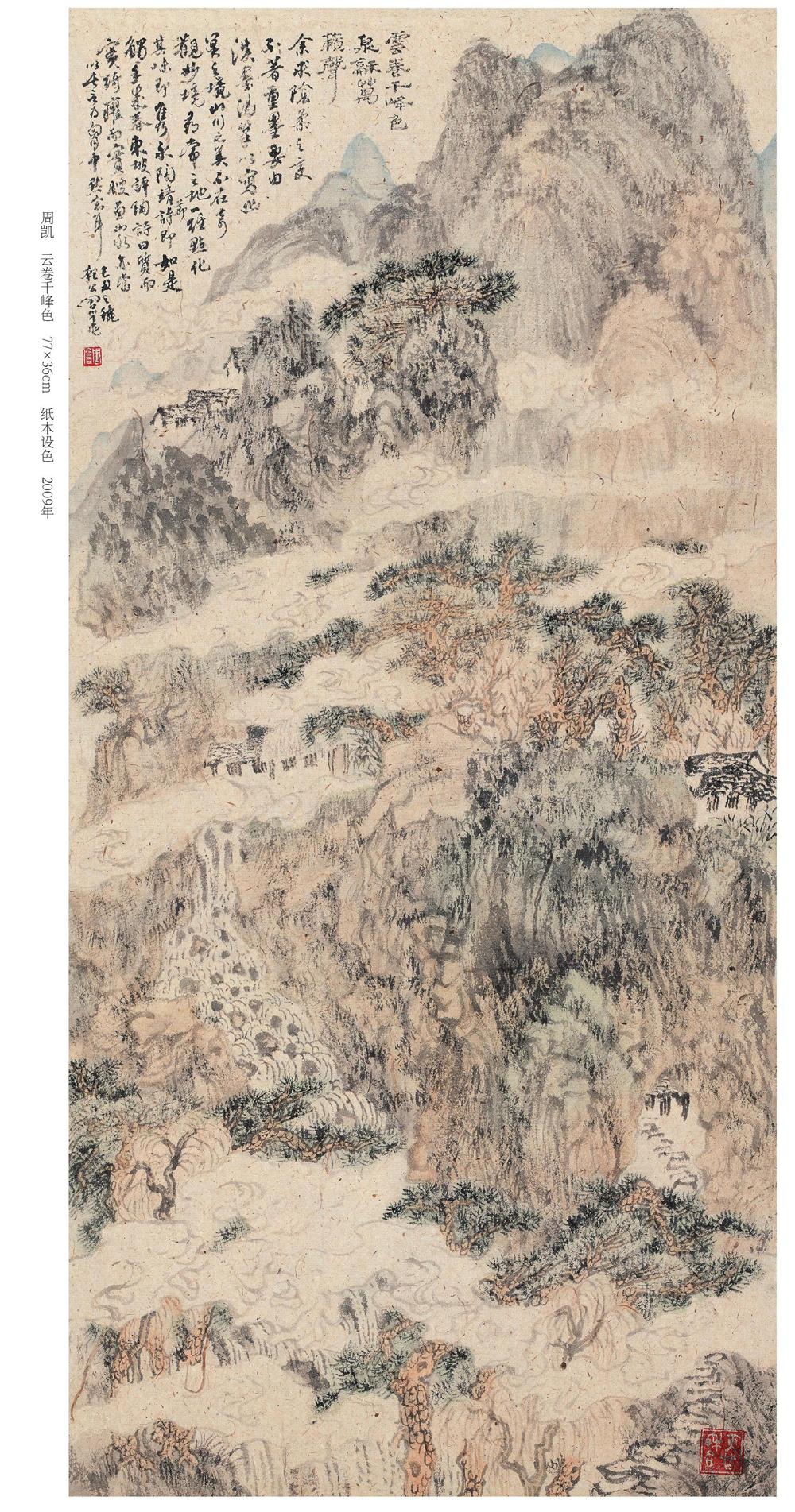

周凱的卓異之處,在于他可以從容地徜徉于現代實驗水墨和傳統古典山水這兩座山峰之間,一只腳走進現代,走得很深很遠;另一只腳則牢牢地據守傳統,同樣走得平穩而深遠。他小心地回避著“中西調和”的道路,而始終遵循著浙美老校長潘天壽的遺訓:“中西繪畫要拉開距離。”然而,藝術道路的“二水分流”是不以畫家個人的主觀意愿為轉移的,換句話說,畫家個人的內心趨向也不容許自己長時間游離于兩極之間徘徊復徘徊。周凱以知天命之年,斷然收回伸向現代水墨的一翼,義無反顧地“皈依傳統”,這與其說是一個畫家藝術路向的抉擇,毋寧說是一個文化人文化理念的抉擇。

任何一個文化體系,都會在一定的歷史關頭篩選一批具有卓異稟賦的文化托命之人。這個篩選的過程并非某個文化大師的刻意所為,也不是某個虔誠信士的自愿擔當,而是各種文化要素的綜合交匯與一種時代使命的自然賦予。中國傳統文化博大精深,源遠流長,但在近一百多年中卻命運多舛。如果說,過去千百年中,中華文明曾有過幾次“滅頂之災”,都是外力使然(如外敵人侵、異族當政等等)的話,那么近代以還的文化危機,則基本源自本民族文化精英階層的自我清算和自我毀棄。然而,當中華民族走入新時代,大步邁向偉大的復興之路時,我們忽然發現由于自身傳統文化的缺失,使得我們在世界民族之林中很難安頓屬于自己的精神家園,此時此刻我們卻驀然發現,自己的許多文化寶藏已經蕩然無存;許多曾經被忽視、漠視乃至蔑視的文化標識,已近人亡道衰;許多中華先民創造的傳統絕技,已近薪火不傳。如今,到處都在評定“非遺傳承人”,殊不知,比這些“非遺傳承人”更珍貴更重要的是各個高端文化領域的“文化托命人”。

只有以這樣一種宏觀文化大視野來觀照和審視周凱在20年前毅然決然地“皈依傳統”,我們才能更深刻地理解他的這一文化選擇,無疑是一種帶有先知先覺意味的文化自省和悲壯承當。當許多人還在浮躁塵世中馳騖追逐的時候,他已經肩負著歷史使命和文化擔當,背起行囊默默地出發了。別人在弄潮,他卻要進山——那是一條曲折坎坷充滿艱險的探索之路,更是一條踽踽獨行無所依傍的寂寞之路。幸好,山水之間還有一代代先賢留下的足跡尚且依稀可辨。然而畢竟這條路已荒蕪太久了,亂山野徑上已是枝蔓橫生、碎石覆蓋,要尋路而行不僅需要勇氣更需要智慧。我想,當初的周凱若不是清醒意識到自己所肩負的文化傳薪的使命,他或許很難邁出這艱辛而沉重的腳步。而一旦他邁出了這一步,他就再也不會回頭-了。

周凱師出名門,其書法老師胡問遂功力深厚,治學嚴謹,書法藝術冠絕一時,且繼承的是前代名宿沈尹默的衣缽,周凱得其真傳,可謂法脈正源;其國畫老師陸儼少為20世紀傳統山水畫的一座藝術高峰,直接延續著黃賓虹、馮超然等前代藝術巨擘的文化血脈,周凱追隨恩師40年,早年在上海常伴左右,恩師晚年移居深圳,周凱也隨之南下,繼續親炙其文化薪火。如此高水準的文化師承,使周凱具備了“承續先哲將墜之業”的先決條件。長期的傳統文化滋養,使周凱具備了傳統文人的綜合素質。古代畫家無一不是詩文書畫“四藝”兼備,這是他們繪畫藝術的“文化底色”。周凱既以“尋覓山水畫正宗脈絡”為己任,自然也要在“四藝”方面錘煉自己,涵養文人之胸襟,增益前賢之能事。

我一向認為,一代文人的缺失,使得當今所謂“文人畫”已變得不那么純正了。周凱既以“皈依傳統”“正宗脈絡”為追求目標,勢必要探知古代文人的心緒氣息,勢必要深入歷代大師巨擘的精神層面,才能窺得其堂奧,尋得其底蘊。這就必須讓自己兼備古代文人的諸般技藝,開口能吟、提筆能文、臨池能書、對景能畫。若非如此,何以深山淘寶,何以巔峰覽勝?周凱是一個志在巔峰的人,他深知自己的藝術探險不會一蹴而就,必須要把自己鍛造成一個具有先賢氣質和人文素養的“現代文人”,才有可能接近他們,進而探得其脈息,邁人其正途,最終尋得其“正宗命脈”。

周凱的追尋之路沒有捷徑,他選擇的是一條“笨拙”的路——從臨摹古畫人手,從皴法、構圖、筆墨乃至氣勢、意境、風格等等,全方位鉆研,就像一個虔誠的小學生。

令周凱感到幸運的是,當代科技的飛速發展,使得如今的畫家“見到”古代先賢的畫跡,已不像他們的前輩那般困難。他購買了大批宋元名畫的高仿之作,高懸于壁,整日里在古代的名跡中流連忘返。他與他們對話,與他們切磋,向他們討教,請他們傳道。漸漸地,周凱的筆墨中融進了更多的古意,蕩去了殘存的浮華粗率,更遠離了功名機巧。我們所能見到的是,其畫面愈發醇厚清逸,其筆墨愈發樸茂清華,其神氣愈發古風煦煦,其意境愈發詩意悠然。但有人不以為然,認為他這樣的一味復古,不思創新,是沒有出路的一…周凱聞之只是淡然一笑,從不辯解。他請老友刻了一方印章,每每加蓋在自己得意的畫作上,印文是他出的:“焉知復古非創新”。這是他對世人發出的一句凝練至極的“生白”。

周凱可以說是在這樣的氛圍里走過了幾十年的藝術之路,他深知自己公然昭告“皈依傳統”,而且明言“復古嗜古,不以時下之‘創新為然”,必然會招致很多人的不解和疑惑,也會引來某些人的非議,但他一概不予辯解,也沒時間多做解釋,前路尚遠,鵜鴂將鳴,他只管埋頭趕路,無暇他顧——他走在前人的路上,同時也是在替后來者探路,恰如陳寅恪所謂“以示來者以軌則也”。

責任編輯:陳春曉