書畫復制那些事

地上波

當你在博物館展廳里欣賞一件來自古代的藝術品時,你欣賞到的,有很大概率只是一個該藝術品的“復制品”。但正如前面文中所說,復制品不能簡單等同于文物奸商用來騙人的“假貨”,它們的存在是有意義的。

復制不是濫制,仿品不是復制品

對于現代許多博物館或者藝術館來說,復制品就是用來展出的。小到一小幅油畫,大到數米高的雕塑,都有相對應的復制手法,但其中最為傳承有序的當屬中國書畫的復制了。

中國書畫是用墨涂抹在絹或紙上,俗語說“紙壽千年,絹壽八百”,由于絹紙的脆弱,導致上好的書畫很難做固定的常展陳列,需要關注臨展的展訊,才能知道心儀的書畫作品哪天在公眾面前展示。比如,北京故宮博物院的“石渠寶笈”系列展出,就是采用定期輪換的“特展”方式,每期展出不同展品。

因此,有些博物館也會用精美的復制品來代替真品展出(當然,復制品需要專門標出,以免誤導),既能最大限度地讓觀者看到文物的本來樣貌,又能在必要的情況下保護原作。

古代物品少有這種正式的復制品制造。一是因為珍品往往費盡人力和特殊的材料,本身成本就高,二是實用品一般能做多份的早就做了。比如文中的那把青銅劍,一位貴族請人重新打造很多把,也很容易,彼此也可以略有區別,比如讓這一柄收收腰,在下一柄上嵌一顆綠松石什么的。

青銅劍這類器物,就算加入再多工藝設計的巧思,也是一件實用的工具。無論是真正上場殺敵,還是擺在宮廷里顯示威嚴,都屬于實用主義的范疇,談不上有多少復制的意義。然而幾乎只有一種古董完全脫離了實用范疇,朝著追求抽象藝術的方向飛馳,那就是書畫。

誠然,好的書畫作品也有工藝美感:書畫的用紙、用墨是考究的。其裝池用的裱褙載體、木匣子等等實物也有三六九等。但其最核心的價值,仍然是傾注了書畫家的心血的“畫心”。因此好的書畫,每一份都是孤品,理論上講是無法批量生產的。但有的學生要學寫字,有的皇帝想臨國畫,也想繼承和分享這份抽象藝術,那怎么辦呢?因此我們歷史上就有了專門復制這些書畫作品的方法。

大體來講,這些方法分為兩種:

1.臨摹

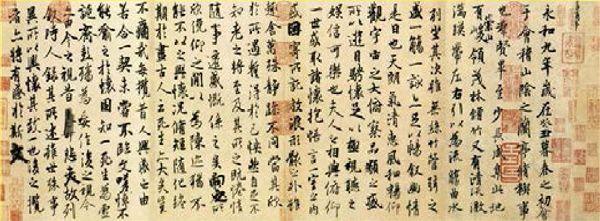

比如著名的天下第一行書《蘭亭序》就有馮承素摹本、褚遂良摹本等多種臨摹品。實際上,王羲之現存的墨跡,全部都是摹寫的產物。常用的方式是雙鉤填廓法,也就是先用極細的墨線勾出字的輪廓,再一絲絲地填滿字形,以便還原真實墨跡的運行軌跡。在漫長的歷史中,有些書畫已經不知道是臨本還是真跡。比如顧愷之的《女史箴圖》,就傳為隋末唐初的摹本。這些工作成本頗高,尤其是對于珍品,往往有高位者組織。比如宋徽宗的宣和畫院,除了收藏晉唐名跡、組織人才專門作書作畫之外,還經常臨摹古代繪畫和法帖。

蘭亭序

女史箴圖

①珂羅版復制法

即珂羅版印刷,又稱玻璃版印刷,印刷上用的是照相版的一種,把要復制的字、畫的底片,曬制在涂過感光膠層的玻璃片上做成。1852年英國科學家塔爾博特發現經過鉻酸鹽處理的明膠膜層曝光后表面會發生硬化的現象。1867年至1871年間德國慕尼黑攝影師阿爾貝特根據這一原理發明了珂羅版印刷,清光緒初年傳入我國。1876年,上海有正書局首先采用此項技術印刷紙制品。

2.翻刻

翻刻是將原作印刻成碑或者板,使用的時候用紙覆在上面,捶搨出拓片。之所以采用翻刻的方法,原因有很多,其中之一就是因為原作已經難以通過臨摹來還原。還是以宋徽宗時期為例,那個時期已經很難見到唐代那種幾乎和原作相同的硬黃摹本了。有人猜測,唐初習慣用硬黃紙摹搨古帖,但也許就是硬黃紙的制作工藝在宋代失傳了,只能用梨棗木板、石碑來翻刻。

當然,無論是臨摹還是翻刻,這些完全依賴手藝的復制,當然是對原作信息有損耗的。

在現代,有許多新的使用場景需要復制品。除了館藏和展覽之外,私人學習觀摩也想持有一些看起來像真跡的書畫。比如裝修新中式風格的房子,你就總會想弄幅《清明上河圖》掛家里。這些種種需求,催生了更多使用現代科技的復制方法。清末的“珂羅版復制法①”首次引入了照相平版印刷工藝,到現在還在書畫復制領域使用。當代的高清照相、印刷工藝,也讓許多書畫復制品達到“下真跡一等”的效果,有時還要做必要的做舊效果。

大藝術家的事,能叫復制品么?

當然,技術是把雙刀劍。復制品的技術如果廣泛流傳,反而會為制造復制品帶來便利。在我們看到的大多數傳奇故事里,往往把復制品描述得精妙絕倫,好像和真品難辨真假一樣。實際上,那些毫不走心的復制品才占大多數。因為在成本允許的情況下,復制品當然是越“像”越好。但復制品往往是為了經濟利益,需要以最低的成本騙到更多的錢。所以城市火車站經常有那種神秘老大爺喊你停下,給你呈上一把寶劍,上面浮雕著“西門吹雪”四個電腦行楷字的橋段……打個類似的比方,就好像許多詐騙電話完全經不起推敲卻還能騙到錢,因為它本身就是智商篩選的過程啊!

但無論是復制品還是仿作、復制品,有些并非原物的作品因為的確精致,反而擁有了別具一格的藝術價值。先說復制品,上面我們也提到了,有些臨作、翻刻在制作過程中,其實已經加入了書家和雕工自己的行為習慣,“再創作”的成分相當高。有時臨摹、作假和原創甚至沒有了明顯的界限。

比如宋代米芾臨摹的東晉二王書《行穰帖》《中秋帖》等,雖然氣韻靈動,但一望而知是米家筆意,宋代人的手部習慣。但出于一種對賢者的尊重,以及這些帖子的字的確太美等諸多原因,讓歷代許多收藏者就是不敢承認那是米芾原創。沒辦法,在華盛頓圣經博物館的15片死海文書證明是假貨的今天,意大利都靈的耶穌裹尸布仍在被人頂禮膜拜。

所以,作偽者也有大家。民國時期,張大干(1899-1983年)擅長臨摹各家名作,尤其擅長模仿石濤,可以騙過所有人,于是乎他后來就去以假充真了。以至于這個人后來會去一些藝術館逛石濤展,出來之后頗為自得地和別人說這里展出的有多少幅是他早年的仿作。

還有一個故事,說1925年冬,畫家陳半丁與好友雅集,顯擺自己的一本石濤冊頁,冊頁上還有日本鑒定家內藤湖南題的“金陵勝景”四個字。朋友們看了如此精美的冊頁,內心怎么能不長出了檸檬果?

誰知道張大干掃了一眼就說:“這是我三年前畫的!”陳半丁聽他這么說,就問他要憑證,張大干就把冊頁內容有哪些;題跋文字是什么;印了哪些收藏章一一說出,并讓大家翻開冊頁對照。張大千秀了一把,宴會卻不歡而散,多年以后,張大千才后悔那時不該用那種方式給主人難堪。

但這也就不得不令人承認,張大干有很多偽作的藝術價值很高(大概有三四層樓那么高),以至于現在世界上許多博物館就直接館藏他的偽作,比如紐約大都會博物館就收藏有他仿石濤的山水畫和仿梅清的山水畫。

對于張大的這種現象,藝術家們也是又愛又恨。黃苗子甚至誠懇地說:“從中國文人雅士的角度來說,偽造古畫得錢,似乎是不值得稱道的品德行為,但是,一位不世出的天才,在復雜的近代社會中,為了藝術的追求,拐著彎走這樣崎嶇的世路,我想這是可悲憫而不可以隨意譴責的。”這算單方面給出了開脫。

張大千仿石濤的水墨畫

LINK

古代和近代由于技術水平的限制,缺乏人工合成的致密材料,所以多用細膩的動物骨片、牙片作為修復工具。現在為了保護野生動物和生態環境,國家已經禁止象牙加工和貿易。對舊有的象牙文物,可以在博物館等非商業場所陳列展示,繼續發揮它的文化價值,但需要專門標識。

絹比紙好復制

在案件故事里,館長復制的這幅《殘荷鷹鷺圖》是絹本,聽起來似乎比起紙質書畫更高端。不過按照一些老藝術家的說法,在絹上動手腳甚至比紙還要簡單。復制絹本單是人工,就已經能達到了神乎其技的地步。我國的大篆刻家陳巨來(1904-1984年)記錄過這么一件事:

說民國時期,杭州有一位裱畫人叫周龍昌,技藝超群,曾經在上海開設一家裱畫裝池店。有一回,店里來了個畫主人,拿了幅元代的絹本五百羅漢白描手卷找他裝裱,裱好了就拿走了。

過了幾年,畫主人淘古玩店,見到一幅小的絹本十八羅漢手卷,題簽上的署名是另一位元代畫家。畫主人看了這幅十八羅漢,越琢磨越不對勁:這十八羅漢的畫風,未免也太像自己那幅五百羅漢了吧!他唯恐是有人偷了自己的五百羅漢臨摹出這十八羅漢,就趕緊回家。

回家一看五百羅漢還在,舒一口氣。但是他再仔細看這幅圖,笑不出來了:首先發覺,降龍羅漢、伏虎羅漢兩尊C位人氣王沒了……再從頭數一遍,果然,五百羅漢變四百八十二羅漢了。

這丟掉的十八羅漢原來的位置,并沒有損傷和修補的痕跡,看起來像鬧了鬼一樣。但畫主人知道,那是周龍昌先把十八羅漢挖下來,再用頂級的技術,拿別的絹紙填補上了孔洞,只是做得太到位,完全看不出來。

這位畫主人也真是脾氣大,花錢又把那幅十八羅漢買回來了。但是人家摳下來又補上的地方絹布涇渭分明,完全沒有剪補之形,也就是說那十八羅漢已經完全無法再回到五百羅漢的集體,一幅畫硬變成兩幅,是個不可逆過程了。

陳巨來再去找周龍昌時,周龍昌正在琢磨怎么把一幅畫里右下角的亭子挪到左上角。這讓陳巨來很疑惑,紙片可以拼補粘貼,但絹是一絲絲的經緯線,怎么能對得上?

周龍昌是這么跟陳巨來解釋這件事的:絹反比紙容易作假。

首先是歷朝歷代的紙質各不相同,要找完全相同的才能不露痕跡。但絹這種東西,近千年都沒太變過了。

再者,以前的手工匠心細,耐得住寂寞,絹只要把一絲絲經緯線對正,織成原樣反而容易。陳巨來問他用什么工具,周龍昌說用竹簽和極薄的象牙片就行了。