一個(gè)失獨(dú)媽媽決定把女兒做成AI

瞿麥

1

如果有一種方法,能夠讓死后的親人永遠(yuǎn)“留”在身邊,大多數(shù)人會(huì)做出什么樣的選擇?

比如,用親人的聲音合成一個(gè)類似Siri的交互軟件。它可以用逝去親人的聲音告訴你,今天天氣是多少度,出門需要穿什么衣服,甚至可以用親人的語氣對(duì)人進(jìn)行安慰和勸導(dǎo),幫助家人慢慢從悲痛中走出來。

據(jù)社科院的研究,中國(guó)目前至少有100多萬個(gè)失獨(dú)家庭,而根據(jù)衛(wèi)生部的數(shù)據(jù),這個(gè)數(shù)字還在以每年7.6萬的速度在增加。

在這個(gè)龐大的群體中,母親李楊是特殊的一個(gè)。她想走一條沒人走過的路。

她的女兒陳瑾因?yàn)門淋巴母細(xì)胞性淋巴瘤離開時(shí),還不到15歲。一些小小的舉動(dòng),或許可以填補(bǔ)缺位。直到現(xiàn)在,李楊去咖啡館時(shí),會(huì)為女兒也點(diǎn)上一杯美式咖啡。這是她們共同喜歡的口味。

但更多遺憾是無法彌補(bǔ)的,它們是幸存在世上的人心里最深的隱痛。

陳瑾愛吃,也會(huì)吃。生病后,很多東西都吃不了了,她的愛好就變成看吃播。這是兒童病房里的孩子們共享的愛好。癌細(xì)胞和化療讓他們口唇潰爛、吞咽困難,他們會(huì)看大胃王的吃播,或是在外賣軟件上添加很多食物到購物車?yán)铮幌聠巍3圆贿M(jìn)嘴,看一看也好。

女兒喜歡旅游,但因?yàn)樯。睦锒既ゲ涣恕4魃蟽蓪涌谡秩ゼ腋浇男腋@镂膭?chuàng)園區(qū)逛一逛,都是一場(chǎng)冒險(xiǎn),何況是長(zhǎng)途旅行。

在李楊的描述里,女兒總是懂事的。她從來不因?yàn)闊o法出去玩而表現(xiàn)出不快,總是說,那就治好了再去吧。

女兒生病后,這個(gè)精致的上海女人開始有了白頭發(fā),她沒有心思再打扮自己。生活的秩序隨著疾病和死亡被打破,即使是最普通的愿望,最終也只能停在許下的那個(gè)時(shí)刻。

她想,如果可以把女兒帶在身上就好了。那可能是一個(gè)應(yīng)用了人工智能技術(shù)的小設(shè)備,也可能是一個(gè)手機(jī)上的APP,可以跟她打招呼,聊一聊當(dāng)天的新聞,家里的趣事,而這一切都是以陳瑾的聲音和思維方式展現(xiàn)出來的。

在李楊的想象里,她可以帶著AI陳瑾去任何地方:去咖啡館,去濟(jì)州島看海,去澳大利亞,那里有懶懶的考拉和蹦蹦跳跳的袋鼠,或是去土耳其,乘坐熱氣球看風(fēng)景……她們可以一起旅行、一起說笑和分享美食,就像以前一樣。

2

2019年9月,阿里巴巴人工智能實(shí)驗(yàn)室收到了來自李楊的一條求助私信:“你好,我有一件事希望得到你們的幫助。我女兒已經(jīng)故去,但我非常思念她,我是否可以把她的照片和視頻發(fā)給你們,制作成以她的形象與我互動(dòng)的軟件?”

私信發(fā)出后的半小時(shí),李楊就收到了回復(fù)。對(duì)方告訴她,會(huì)立刻幫她詢問一下,并留下了聯(lián)系方式。

這是出乎她意料的結(jié)果。她原本以為,運(yùn)營(yíng)微博的都是機(jī)器人,沒有人會(huì)真的看到那條消息,與其說是一項(xiàng)請(qǐng)求,那更接近一個(gè)情緒的樹洞。因此,在收到阿里巴巴人工智能實(shí)驗(yàn)室的邀請(qǐng)時(shí),李楊毫不猶豫請(qǐng)了假。不久,她帶著女兒的手機(jī)和日記本,從上海前往杭州,見到了首席科學(xué)家聶再清博士。

聶再清能夠理解李楊的心情。五六歲的時(shí)候,寵愛他的奶奶去世了。老人沒有留下一張照片,聶再清對(duì)她的印象只能殘存在記憶里,隨著歲月的流逝,記憶會(huì)慢慢淡去,但思念不會(huì)。

他覺得,如果有一種方法,可以把逝去的家人“留下來”,對(duì)于生者而言,也是一種寄托。

但這個(gè)愿望的實(shí)現(xiàn),并不容易。

在和聶再清團(tuán)隊(duì)會(huì)面的近三個(gè)小時(shí)中,李楊的期待值被一次次削弱。聶再清告訴李楊,以現(xiàn)有的技術(shù),要達(dá)到她理想中的效果,非常困難。

很少有人會(huì)在親人在世的時(shí)候,刻意留下影像資料,以備后續(xù)的需要。而清晰的錄音實(shí)現(xiàn)是個(gè)性化語音合成技術(shù)必備的素材。但試圖將已故親人的音頻合成為AI,李楊并不是世界范圍內(nèi)的第一個(gè)人。

2016年,James Vlahos的父親查出肺癌晚期,醫(yī)生告知家人,他只剩幾個(gè)月的生命了。James安排父親利用這最后的幾個(gè)月大量錄音,講述自己的生平故事,并用多達(dá)9萬個(gè)詞的語料庫訓(xùn)練AI。這個(gè)聊天機(jī)器人,和一個(gè)被命名為“dadbot”的手機(jī)程序,趕在父親離世前完成。后來,每當(dāng)思念父親時(shí),James就會(huì)打開那個(gè)程序,和“虛擬父親”聊上兩句。有時(shí),“虛擬父親”還會(huì)唱上兩句,這對(duì)James和他的家人來說,是莫大的安慰。

陳瑾的影音資料存在于智能手機(jī)錄制的一些生活片段里,它們數(shù)量不多,并且大多有嘈雜的環(huán)境音。所有的片段加在一起,能夠提取出來投入訓(xùn)練的語料,只有短短的兩三分鐘。這讓AI訓(xùn)練變得難度極大。

和孩子一樣,機(jī)器的學(xué)習(xí)也需要成長(zhǎng)的時(shí)間。李楊是一位職場(chǎng)母親,直到孩子生病,她才開始和女兒朝夕相處。她覺得自己對(duì)女兒的了解只有10%,而影像音頻記錄下來的陳瑾更少,只有5%。

這意味著無論技術(shù)團(tuán)隊(duì)如何攻堅(jiān),陳瑾都不可能百分之百地被還原在AI里。

如果做一個(gè)類比,“虛擬陳瑾”是類似微軟小冰或Siri的存在。當(dāng)輸入的語言超過AI的理解范圍時(shí),它會(huì)檢索一個(gè)最接近的回答,然后反饋回去。聶再清團(tuán)隊(duì)擔(dān)心,這種隨機(jī)性會(huì)在一些情況下冒犯到李楊和她的家人。

為了避免這種情況,李楊和丈夫把女兒生前感興趣的話題逐一列下來:吃播,大提琴,文具,咖啡,美食……然后科學(xué)家們會(huì)在這幾個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行強(qiáng)化訓(xùn)練,保證虛擬陳瑾的回答是可控的。

但李楊說,就像孩子也會(huì)叛逆一樣,她不在乎虛擬陳瑾偶爾的“冒犯”。陳瑾有時(shí)也會(huì)開玩笑地給媽媽“比中指”,李楊覺得這是成長(zhǎng)期孩子最正常的表現(xiàn),把她當(dāng)成朋友了,才會(huì)這么做,“畢恭畢敬反而假了。”

在知曉了技術(shù)上的難度后,李楊只希望可以重新聽到女兒的聲音。哪怕不那么接近記憶中的樣子也好。

在孩子離去后,李楊總覺得家里空空的。驟然停擺的不止是陳瑾的人生,也是整個(gè)家庭的生活。對(duì)于李楊而言,她想通過這種方式,找回離開的女兒,也找回失去的秩序感。

3

在國(guó)內(nèi),李楊是第一個(gè)做出這種選擇的人,阿里巴巴此前從未處理過這樣特殊的需求。

在技術(shù)之外,他們還有更多需要慎重考慮的事。

阿里發(fā)起的研究機(jī)構(gòu)羅漢堂方面認(rèn)為,今天的技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)聲音還原,未來可能就是影像還原,當(dāng)這種虛擬的陪伴愈發(fā)真實(shí),對(duì)于療愈來說是否是一件好事?

歸根結(jié)底,我們到底該如何面對(duì)摯愛的離去?是直面喪失,經(jīng)過時(shí)間的流淌和恒久忍耐,重新面對(duì)生活,還是借助技術(shù),永久地讓親人以虛擬的方式停留在身邊?

但李楊認(rèn)為,彌補(bǔ)遺憾是次要的想法,她首先認(rèn)定了,這是一種療愈的手段,和去看心理醫(yī)生、去旅行消遣一樣,最終目的是幫助整個(gè)家庭慢慢愈合,只不過用了新方法而已。

在阿里的科學(xué)家和社會(huì)學(xué)家兩大門派聯(lián)手討論后,大家決定先無限期地暫緩交付AI產(chǎn)品給李楊。與此同時(shí),他們花費(fèi)了3個(gè)月的時(shí)間,幫助李楊合成了一段女兒的語音。

和李楊原先想象的不同,第一階段的產(chǎn)品是一條長(zhǎng)達(dá)20秒的音頻,存在天貓精靈里。團(tuán)隊(duì)提取了陳瑾的音色,李楊可以通過語音喚醒智能音箱,播放女兒的朗讀。

交付的那天,上海天氣很好,是冬日里難得的晴天。陽光透過梧桐的葉子,落在桌椅和音箱上。女兒的聲音放了出來,在這個(gè)不足50平的空間里回蕩。

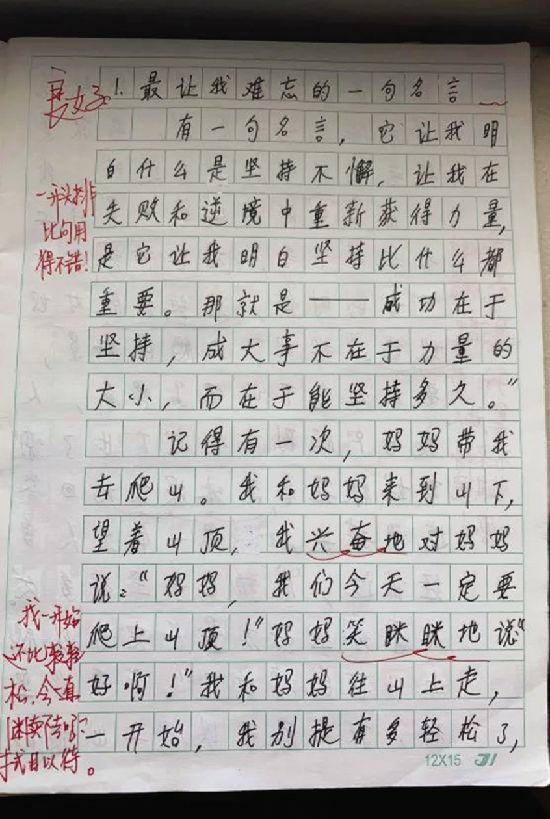

那是陳瑾寫的一篇作文,記錄了她和媽媽一起去爬山的故事。

團(tuán)隊(duì)原本擔(dān)心,時(shí)隔幾個(gè)月后重新聽到女兒的聲音,會(huì)對(duì)李楊造成情緒上的沖擊。但當(dāng)音頻播完后,她只是以平靜的語氣說,這條音頻開頭的語氣,和女兒幾乎一樣。

對(duì)于失去親人的人們來說,盡一切可能去留下親人的痕跡,是一種本能。在新的方法可以“復(fù)原”親人前,一些物質(zhì)上的東西,是在世者們的寄托。

比如陳瑾的手機(jī)。桌面是《千與千尋》的一張截圖。生病之后,她才換上這張桌面,李楊想,這是一種只有女兒才懂的孤獨(dú)。還有小學(xué)時(shí)代的作文本。點(diǎn)評(píng)最好的幾篇,都是和家人相處的故事。

那些屬于14歲小女生的種種,被永久地、仔細(xì)地珍藏了起來。但更多的屬于記憶的東西,散在風(fēng)里,如果不用力記住,不想方設(shè)法留下來,它們可能會(huì)越飄越遠(yuǎn)。

4

經(jīng)過三個(gè)月的研究和開發(fā),最終做出的音頻樣本,距離李楊的設(shè)想還有一些差距。技術(shù)的調(diào)試需要時(shí)間,但更大的難度卻存在于非技術(shù)層面。

為了評(píng)估這件事在技術(shù)之外的可行性,阿里巴巴羅漢堂找到了北師大的心理學(xué)家唐任之慧,在工作和研究的過程中,她接觸到許多失獨(dú)家庭。她形容白發(fā)人送黑發(fā)人,“是人間最痛的痛。”

李楊總是表現(xiàn)得平靜。在說起女兒時(shí),她的聲線里還是會(huì)帶著笑意,和所有母親在聊起女兒時(shí)一樣,好像陳瑾只是出去玩了一趟,她很快就會(huì)回來。而心理學(xué)家卻認(rèn)為,這種“平靜”其實(shí)意味著更深層次的壓抑。

唐任之慧解釋了人們失去摯愛后的療愈過程,通常分成五個(gè)階段:拒絕,憤怒,協(xié)商,沮喪和接受。在“協(xié)商”的階段,人們會(huì)企圖通過一切方法,讓時(shí)光倒流,回到悲劇發(fā)生以前。

她提出了自己的擔(dān)憂:用技術(shù)滿足李楊的要求,讓她能夠重新聽到女兒的聲音,甚至習(xí)慣于被技術(shù)還原出來的“陪伴”,這些是否會(huì)影響她的療愈?

而李楊想要實(shí)現(xiàn)的,是一個(gè)普通人在面對(duì)至親離世時(shí),最迫切的渴望。在這背后,如何在技術(shù)落地和社會(huì)倫理中實(shí)現(xiàn)平衡,則是永恒的命題。

和所有的技術(shù)一樣,AI最終需要作用于人。如果“還原”已逝親人成為一種作用于失獨(dú)家庭的新可能,那么首先應(yīng)該回答的問題是,如何讓它成為輔助療愈的手段,而不是讓失去親人的人沉溺在被技術(shù)還原出來的陪伴中,影響真正意義上的康復(fù)?

唐任之慧提出了一個(gè)想法。調(diào)查顯示,我國(guó)大約只有20%左右的失獨(dú)者接觸過心理療愈,只有8.5%接受過專業(yè)的心理咨詢或哀傷輔導(dǎo),72.3%的失獨(dú)者希望能夠建立失獨(dú)父母心理援助機(jī)制。在這個(gè)數(shù)據(jù)之外,更大比重的失獨(dú)家庭只能仰仗于時(shí)間的力量,慢慢從傷痛中走出,甚至永遠(yuǎn)走不出。如果可以用逝去親人的聲音合成安慰、鼓勵(lì)的話語,起到心理治療的效果,對(duì)于失獨(dú)父母來說,是一件功德無量的事。

聶再清和他帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì),是計(jì)算機(jī)技術(shù)上的專家,對(duì)于李楊的困境,他們有一種最樸素的共情。

在第一次會(huì)面時(shí),阿里團(tuán)隊(duì)最擔(dān)心的問題,是技術(shù)究竟能否幫到這位母親。聶再清反復(fù)提醒李楊,“你要想清楚,如果你再有第二個(gè)孩子,他長(zhǎng)大到兩三歲,看到家里有這么個(gè)東西,她可能每天會(huì)跟你說話,也會(huì)喊你媽媽,你要怎么跟第二個(gè)孩子解釋這一切?”

李楊的回答則讓團(tuán)隊(duì)下定決心,一起做一件在國(guó)內(nèi)還沒有人做過的事:用人工智能技術(shù)還原已逝親人的音頻,以達(dá)到告慰生者的目的。

她說:“我希望能夠以這種方式和她產(chǎn)生交流,這也是我自己的治愈方式。”

人工智能或許能在療愈的過程中起到輔助作用,但最終能幫助人類的,還是人類。

(張雪薦自《人物》)