杜敩生平及其《拙庵集》考論

馬素英 郭炳亮

一、杜敩生平

“上黨從來天下脊”,在浩瀚的歷史長河中,長治地區涌現出無數杰出人物,元末明初的杜敩即是其中之一。清代學者陳田曾于《明詩紀事》贊譽他“明初山右之以詩鳴者,致道其開先矣。”將其列為明初山西詩壇第一人。當代學者顧明遠亦給予他高度評價“博通經史,學業精進,聲名遠播。”盡管《明史》對杜敩只有只言片語的記載,但作為明清以來地方文人的杰出代表,在潞(安)州地區的府縣方志中,對他的記載頗多,尤以《潞州志》及《道光壺關縣志》為最。《潞州志》所收錄之《拙庵杜先生行狀》對其生平記載最為豐富詳實:

先生諱敩,字致道,世業農,居壺關紫團鄉林青里……十七歲試選中潞州直學,十九歲應河東鄉試中第一,遂除潞城、高平縣學教諭,升除臺州學正……洪武十三年五月,特遣內使赍勑臨門召敩策杖來朝,候秋涼有司禮送起程。九月十八日到京,是日儀禮司引進,朝見。十月初一日,制命為四輔官兼太子賓客……壽期七十又二,洪武十七年五月初八日,沐浴而終于居第之正寢。

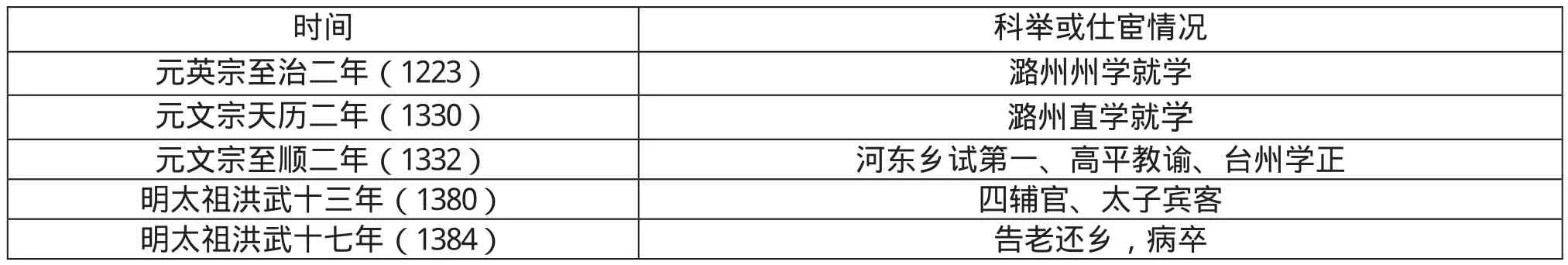

據行狀所述,我們可以對杜敩的較為清晰地勾勒出杜敩的生平經歷。杜敩(公元1313年—公元1384年),字致道,自號拙庵老人,出生在潞州壺關縣林青里(今山西省壺關縣麻巷村)的一個農民家庭。我們可以將其生平科舉、仕宦情況以表格的形式整理如下:

表一 杜敩生平科舉、仕宦信息簡表

不難看出,杜敩的一生,主要是在蒙元統治之下度過的。在蒙元未征服之前,山西是金人的統治范圍。按元代的制度設計,此區域內的漢族人為“漢人”,是第三等人,地位低下。也正因如此,杜敩雖然較早地在科舉上取得了成功,在元廷統治下卻只是做了教諭、學正這樣主管府縣教育的低階官職。但因其素有才名,在元末大亂之際才成為了元廷拉攏的對象。深明天下大勢的杜敩的選擇是“家居事親,教授鄉里”,顯示出其一定的政治遠見與安貧樂道的情懷。當然,依行狀所述,所謂“幼承父訓,質稟純明”,杜敩在潞州的才名甚高,與其家庭重視教育有一定的關系。

“自古以來,中國文人士大夫的理想抱負和人生價值需要參與政治來實現。”杜敩十歲在潞州當地政府辦的州一級的學府就學。他經常廣泛的瀏覽五經,尤其對《易》有深入的研究。十七歲之時參加科舉考試,因其成績優異,被選中潞州直學。關于“直學”這一官職,在宋、元時期,直學為州府書院設置的掌管錢糧的官員,據《元史·選舉志一》:“凡路府州書院,設直學以掌錢谷,從郡守及憲府官試補”。由是可見,杜敩在青年時代就已經步入仕途。

1332年杜敩參加了在河東路舉行的鄉試,高中榜首,“舉河東鄉試第一”。也正因為如此,其先被元廷任命為高平教諭,后又升任臺州學正。教諭一職始置于宋,元代則于縣級儒學設之。有元一代,教諭由考核合格之直學選充。在教諭任上考核合格之后,再升任學正、山長。學正、教諭所掌職責相類,掌管州、縣之文廟祭祀、教育縣學、州學之生員等,屬一地之主管教育的官員。

在任臺州學正期間,杜敩父親去世。在守喪期間,他在家鄉侍奉母親,同時“教授鄉里”。元末,天下大亂,風雨飄搖的蒙元政權征召杜敩做陜西儒學提舉,中書省征召他,他都未赴任。按《元史·百官七》記載:

儒學提舉司,秩從五品。各處行省屬之地,皆置一司,統諸路、府、縣學校祭祀教養錢糧之事,及考校呈進著述文字。每司提舉一員,從五品;副提舉一員,從七品;吏目一員,司吏二員。

行狀稱“尋除陜西儒學提舉”,可推測此是請杜敩出任儒學提舉司的主官。此職負責一行中書省以下各路、府、州、縣的教學、考試、祭祀、出版等工作,較其之前擔任的州縣學官,權力大了許多。然其“皆不就”,當于當時全國的社會環境有著密不可分的關系。

在元末戰亂到洪武十三年間這段時間,杜敩潛居于家鄉太行山之中,并以此為樂,深究道學之理。明洪武十三(1380)年,戶部尚書范敏賞識其才,向明太祖朱元璋舉薦,明太祖聞杜敩年高德劭,洪武十三年五月“特遣內使赍勑臨門召敩策杖來朝”,征召杜敩入朝為官。十月初一日,杜敩被任命為四輔官兼太子賓客。關于“四輔官,”據《明史》記載:

十三年正月,誅丞相胡惟庸,遂罷中書省。其官署沿革,惟存中書舍人。九月置四輔官,以儒士王本等為之。置四輔官,告太廟,以儒士王本、杜佑、襲斅為春官,杜斅、趙民望、吳源為夏官,兼太子賓客,秋冬官缺,以本等攝之。一月分司上中下三旬,位列公侯都督之次,尋亦罷。

根據這段記載,杜敩擔任的四輔官應當為明代宰相制到內閣制的過渡官職。在傳統中國的政治制度中,君權與相權常常處于對立沖突之中。明太祖朱元璋則直接廢除了宰相制。但作為皇帝處理朝政的助手,其承擔的工作是非常重要的。基于這樣的考慮,明初的統治者們模仿“三公四輔”的政治設計,設立了四輔官的職位。且從史料來看,這一官職存在的時間并不長。雖則明史對杜敩的記載極少,但對于其繼任者安然卻有專門的傳記,在《明史安然傳》中,對四輔官有如下記載:

戶部尚書范敏薦耆儒王本、杜佑、龔斅,杜斅、趙民望、吳源等。召至,告于太廟,以本、佑、龔戮為春官;杜敦、民望、源為夏官。秋、冬闕,命本等攝之。位都督次,屢賜敕諭,隆以坐論之禮,命協贊政事,均調四時。會立冬,朔風釀寒。帝以為順冬令,乃本等功,賜敕嘉勉。又月分三旬,人各司之,以雨?易時若,驗其稱職與否。刑官議獄,四輔及諫院覆核奏行,有疑讞,四輔官封駁。

從“刑官議獄,四輔及諫院覆核奏行,有疑讞,四輔官封駁”看,四輔官的職能與明代中后期的內閣十分相似——皆是作為皇帝的顧問,協助皇帝處理政務而存在。在王賓為杜敩撰寫的行狀中,我們可以看到杜敩身為“位都督次”的四輔官與明太祖朱元璋君臣交往的四個片段:一是朱元璋就治國理政的方法向杜敩垂詢,二是杜敩向皇帝舉薦宋訥為國子監祭酒,三是皇帝到杜敩府上探望他,四是杜敩因老病辭歸,朱元璋禮送其還鄉。從這些事件不難看出,一則杜敩擔任的四輔官為帝王近臣,二則其主要職責是向帝王建言獻策。而從皇帝親至探望和禮送杜敩還家來看,這一官職亦極受皇帝重視。

從目前掌握的資料看,杜敩擔任此職僅兩年的時間。洪武十五年,年已古稀的杜敩辭官回家。在朝不慮夕的最后時光里,杜敩積極地求醫問藥,希圖延年益壽,無奈身患沉疴,亦無處尋覓良醫:

退休歸山衰病纏,七十有二交流年。拄杖瘦扶老鶴像,唾盂粘貯長蛟涎。

散圓祇在祛咽膈,鯁饐何勞祝后前。久抱沉痾臥連夕,不知誰是杏林仙。

從“唾盂粘貯長蛟涎”來看,杜敩所患的應當是西醫中所謂的呼吸道疾病。這在杜敩生活的時代卻是難以治愈的痼疾。洪武十七年,他因病去世。

縱觀杜敩的一生,大多數時間是在蒙元統治之下度過的。在異族統治之下,他雖然天縱奇才,卻也未能得到高爵顯祿。入明以后,短暫的京官任職經歷雖然給他帶來了無限的榮耀,但身為帝王近臣,卻也如履薄冰。在其身后,他的四個兒子,杜承、杜壬、杜乙、杜寅繼承了他的事業,“四子具業儒”。其孫杜矩,官至松江推官;曾孫杜倫,官至漢中府知府,亦可見其家族業儒成風,對子弟影響深遠。

二、拙庵與《拙庵集》

自古文人,其別號多用雅稱命名,如蒲松齡之于聊齋,歸有光之于項脊軒。研究這些名稱之由來,對于梳理作者的生平、創作旨趣等有重要的意義。在《拙庵杜先生行狀中》,王賓言杜敩“所稱道號不同,或南坡,或太行樵者,或拙庵,有詩成集遺世”,可見杜敩生平之別號甚多。但從現存資料來看,他的文集、居處皆以拙庵為名,可見無論是杜敩本人,還是文集的編纂者、杜敩的孫子杜矩,皆以拙庵作為最能概括他一生文學創作的最重要的符號。

(一)“拙庵”名號的由來

在東漢許慎的《說文解字》中,“拙,不巧也,從手、出聲”。上黨張安伯也提及:“巧視拙若愚,常情也。”吳善曰:“凡人聞言己之拙則不悅,聞言己之巧則乃喜,此眾人之常情,古今之通病,雖愚夫愚婦莫不知之。”但是杜敩雖自號拙庵,并非不巧。同郡張安伯即認為“夫才辨智慧灼無不知,性之明也。吉兇悔吝皆由順正,所養然也。”阜城張文振也有:“予謂致道不風云、月露、山川、花木是取,而惟拙是取。不高堂、大廈、上棟、下宇是居,而惟菴是居,可以覘其志矣。夫菴,草圜也,且以拙言之。拙,巧之反也,而乃自目之,于乎致道,豈曖昧墨床,拙于時者乎?”

杜敩諸位好友的敘說,恰巧高度概括了他人生追求。杜敩品行端正,深為當地文人賞識,拙庵成為其優良秉性的象征。據《潞州志》記載:“杜工部詩有云:‘用拙存吾道,’先生今以拙名菴,可謂克肖遠祖矣。”用“拙”來表達對美好品行的追求,自從杜甫即有之,由此可見,杜敩以“拙菴”命名自己的居所,與他對杜甫的追慕不無關系。

吳源性對杜敩自號為“拙菴老人”談了自己的觀點:“齒宿而德尊,人不敢以姓字呼之,故因其以拙自號,而稱之曰拙庵老人云。”在這段話中,吳源性認為,杜敩因“齒宿而德尊”,且因其“以拙為自號”,被人尊為拙庵老人。由是可知,拙庵作為稱號,在杜敩的家鄉流傳甚廣,杜敩在當地才名之盛,名望之高亦可于此見于一斑。

(二)《拙庵集》的成書及存佚情況

現存杜敩《拙庵集》為明成化年間刻本,由其孫杜矩匯纂而成。全書分為十卷,其中,朱元璋征召杜敩赴京、任命其為四輔官的圣諭、制命為第一卷,第二至第七卷為杜敩之詩作, 第八、第九卷為杜敩創作的文章、詩序,第十卷為杜敩生平交往的友人與他的酬唱之作。在正文開始前,有序二,其一為都察院僉都御史葉盛于明英宗天順八年(1464)年受杜矩委托而書,其二是翰林院侍讀錢溥成化八年(1472)書之;有后記、跋各一,后記由禮部右侍郎劉龍于嘉靖四年(1525)撰文,跋由嘉靖四年壺關縣知縣張友直撰文。這些序跋文為研究杜斅《拙庵集》的匯集與修撰過程提供了重要的參考資料。

首先是葉盛、錢溥為其《拙庵集》所書之序文(以下簡稱葉文、錢文)。葉文對《拙庵集》的體例做了說明:

名臣宋訥實斅所薦引,故具錄。圣制為一卷居其前,平生著述多散逸,其僅存者為詩六卷,為文二卷,斅事行當存國史,今存于家,有狀可稽,拙菴自命,舉凡出處交游,有題詠贈遺之作并為附錄一卷,殿其后焉。

葉盛的序文為向我們闡明了《拙庵集》的體例。前為皇帝之制諭,后為杜敩好友與其交游贈答之作,皆非杜敩親自為之,僅相關而已,這在其它作家的文集中是較為罕見的。當然,推測杜矩之所以如此編纂其祖父的詩文集,乃“平生著述多散逸”的緣故。在葉盛之后,錢溥亦為之序,在序文中,除了像葉文一樣談起了杜敩四輔官的來歷與名稱之含義,他認為,杜斅之文集之所以如此編纂,主要是為了“足征”,意即為考證杜敩生平起到相應的作用。

其次是劉龍、張友直為杜敩文集所作的后記與跋(以下簡稱劉文、張文)。劉文、張文均為嘉靖四年而作。按劉文所述,斯文所作乃因時任壺關縣知縣的張友直囑托其為之,具體是因張友直“集刻雖藏其家,力不能自舉”,且“地僻少文,鮮或過而問之”。杜敩作為壺邑之名人,如無足夠分量之人為其文集作記,則難以彰顯其文化地位之重要;縣級官吏作為帝國的基層官員,庶務繁雜,亦無力為之,再加上劉龍本為上黨人,與杜敩乃是鄰邑,種種機緣,促成了杜敩拙庵集的刊刻。在張文中,其言曰杜敩《拙庵集》“既成刻之,殘缺不可不補也,遂廣其傳傳以慰予初心”。既言“補殘缺”、“廣其傳”,可見杜敩的文集有賴于此次刊刻,才得以傳世。目前明清時期的地方史乘中收錄的杜敩詩文、制命及其友人的交游贈答之作,除了可能直接來源于杜氏后人外,與此集在明代的流傳當有著密切的關系。

總而言之,作為元明之際上黨地區文壇翹楚的杜敩,其生前在潞州士人中間已經享有盛名,但“勝地不常,盛筵難再”,在其孫杜矩、曾孫杜倫之后,家道漸頹。而其文集的編纂與修補,一方面因杜矩對于傳承家學的需求,另一方面則由于他的文名遠播,再者,則是因官員們出于地緣上的考量對杜敩詩文的推崇。自明以降,“三老四輔”已經成為壺關地域歷史上的兩座文化豐碑。三老令狐茂因為漢武帝太子鳴冤而受到嘉獎,四輔杜致道則因近侍帝王、長于詩文而聞名海內。自明代至今,稱頌二人的詩文屢屢見于方志之中,地域名人在地域文化認同上發揮的作用可見一斑。