宋元明鋪錢葬俗研究

葛林杰

(重慶師范大學歷史與社會學院 重慶 401331)

內容提要:鋪錢葬俗盛行于宋元明時期,據放置方式及錢幣數量,可分為散鋪類、行列類、吉語類、北斗七星類、五星類、八卦洛書類。散鋪類出現最早、延續時間最長,元代中晚期至明代則以行列類、北斗七星類、五星類、吉語類等為主。各類鋪錢分別具有辟除妖邪、安寧亡者、穩定墓穴風水、保佑子孫平安富貴等作用。由早及晚,行用者身份由下層官吏、平民向皇室成員及功臣后裔轉變;鋪錢的性質不斷復雜化,逐漸成為道教信仰為主,兼具堪輿術及佛教因素的葬俗。

鋪錢指的是在墓室底部、棺槨及腰坑內鋪設錢幣。該葬俗最早見于兩漢時期,其放置方式、形態與一般墓葬中象征墓主生前財富而陪葬的流通貨幣不同。有學者圍繞位置、鋪設方式及功能對漢墓中的6例鋪錢現象進行了探討,認為漢墓中的鋪錢是為了滿足斂葬需求、保護尸身、實現墓主升仙及辟邪[1]。相較之下,宋元明墓葬中鋪錢現象更多,流行地域更廣,鋪設方式多樣且與兩漢時期不盡相同,功能與內涵也更加復雜,但既往研究多是在討論厭勝錢時略有涉及[2]。因此,筆者擬在前人研究的基礎上,就宋元明墓葬中鋪錢的類別、流行情況、功能、性質、淵源等問題加以探討。

一、分類與流行情況

目前考古發現的宋元明時期的鋪錢有56例(個別合葬墓有多處鋪錢),涉及墓葬50座,其中明墓最多,有26座32例,宋墓次之,有21座21例,元墓最少,僅見3座3例。分布地域較廣,主要集中在江西、江蘇、河北地區,另在遼寧、北京、河南、山東、甘肅、陜西、四川、重慶、湖南、湖北、浙江、福建有零星發現。涉及錢幣種類繁多,有當時市面流通的銅錢,亦有素面或帶吉語的冥錢。據放置方式及錢幣數量,可分為六類,現按式別與墓葬年代介紹。

(一)散鋪類

該式將錢幣分散或按墓主身形鋪排,錢幣數量不等,發現26例,具體如下。

河南新鄉市公村宋墓發現2例[3],M3、M4人骨下各置銅錢6枚,為開元通寶及北宋年號錢,墓主身份不詳,墓葬年代為北宋中期。

福建順昌大坪林場宋墓發現1例[4],右棺室木棺蓋里面貼附銅錢30余枚,皆為北宋銅錢,墓主身份不詳,墓葬年代為北宋元豐時期。

浙江象山黃浦墓發現1例[5],墓室后部有百余枚銅錢呈十字平鋪,錢幣有唐開元通寶及北宋年號錢,墓主黃浦為富裕平民,墓葬年代為元祐元年(1086年)。

河北邯鄲市區第一醫院宋墓發現2例[6],M10出土墊背錢100枚,為唐開元通寶及北宋年號錢,墓主身份不詳,墓葬年代為北宋晚期;M11出土墊背錢12枚,為北宋年號錢,墓主身份不詳,墓葬年代為北宋晚期。

河北鹿泉西龍貴墓地發現5例[7],M84男性墓主頭骨下有銅錢4枚,背部脊椎下方有銅錢5枚,腿部下有銅錢2枚,為唐開元通寶及北宋年號錢,墓主身份不詳,墓葬年代為北宋晚期;M100女性墓主腰部南側有銅錢1枚,腰椎下面有4枚,男性墓主股骨旁和腰部南側各有銅錢2枚,皆為唐開元通寶及北宋年號錢,墓主身份不詳,墓葬年代為北宋晚期;M123南側墓主的人骨腰部下出銅錢4枚,腿部下有銅錢2枚,皆為北宋年號錢,墓主身份不詳,墓葬年代為北宋晚期;M128北側墓主人骨的腰下有銅錢3枚,皆為北宋年號錢,墓主身份不詳,墓葬年代為北宋晚期;M40女性墓主盆骨下有銅錢3枚,男性人骨下方出銅錢8枚,皆為北宋年號錢,墓主身份不詳,墓葬年代為北宋晚期。

河南衛輝大司馬墓地發現2例[8],M7棺內分兩層隨葬多枚銅錢,第一層18枚置于人骨底部的青灰之上,第二層23枚置于人骨盆骨之上,為唐國通寶、開元通寶及北宋年號錢,墓主身份不詳,墓葬年代為北宋晚期;M8墓主右股骨外側及左脛骨下部與跗骨的內側各出土4枚,兩股骨中間出土1枚,另有1枚出自墓主左側跗骨處的青灰中,皆為北宋年號錢,墓主身份不詳,墓葬年代為北宋晚期。

河北容城南陽村M6發現1例[9],墓主人骨頭部和腰部隨葬有銅錢6枚,皆為北宋年號錢,墓主身份不詳,墓葬年代為北宋末年。

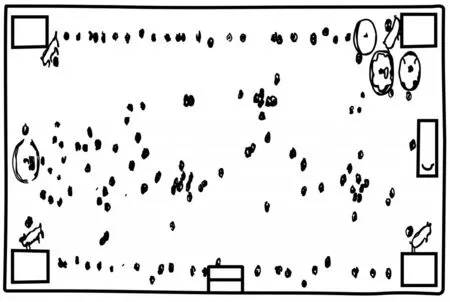

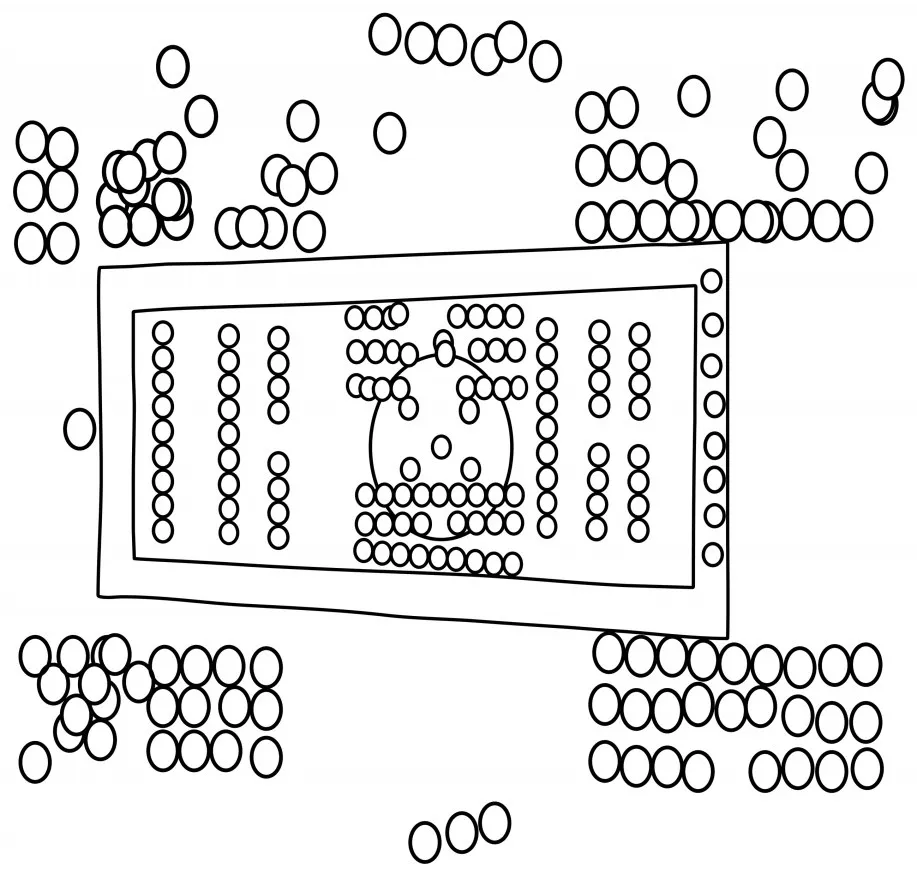

江蘇丹徒縣韓橋宋墓發現1例[10](圖一),墓室底部鋪銅錢100余枚,有唐開元通寶及北宋年號錢,墓主身份不詳,墓葬年代為北宋末至南宋初期。

江西新建王古山M1發現1例[11],墓室底部呈人字形平鋪銅錢37枚,皆宋元時期年號錢,墓主身份不詳,墓葬年代為元代早期。

遼寧鞍山崔源家族墓地發現2例[12],M8中崔勝人骨下棺底出金錢6枚、銀錢20枚,崔勝妻李安人骨下棺底上有金錢3枚,銀箔錢6枚,金錢有“往升仙界、背塵合覺”錢文,銀錢有“往生仙界”錢文,崔勝身份為遼東都指揮僉事,下葬年代為弘治十二年(1499年),李安下葬年代為弘治七年(1494年)。

圖一// 江蘇丹徒韓橋宋墓散鋪式鋪錢

江蘇泰州西郊明胡玉墓發現1例[13],墓主尸體用白布包扎置于棺中,身下散放10枚唐、宋年號銅錢,墓主為陜西布政司右參議,下葬年代為弘治十三年(1500年)。

陜西隴縣閻仲宇墓發現2例[14],中室棺內墓主身下夾衣置金錢7枚,銅錢43枚,墓主為兵部尚書閻仲宇,下葬年代為正德七年(1512年);東室棺內墓主身下置銅錢7枚,墓主為閻仲宇繼室袁氏,封一品太夫人,下葬年代為嘉靖二十五年(1546)。

湖北蘄春西驛M2發現1例[15],墓主胸前置“早升天界”金錢1枚,腳骨鋪墊銀冥錢若干,墓主為明荊國樊山五府輔國將軍,下葬年代為嘉靖十八年(1539年)。

甘肅靖遠縣楊稍溝村明代家族墓發現1例[16],M2女棺底鋪木板,板上鋪絲綢,絲綢上置40枚宋代年號錢幣,墓主為昭武將軍、都指揮僉事之妻,墓主卒于嘉靖十三年(1534年),下葬于嘉靖十五年(1536年)。

江西南城益宣王朱翊鈏墓發現1例[17],益宣王元妃李英姑棺內墊褥上置素面銀錢7枚及銅錢74枚,其中銅錢11枚為永樂通寶,其余為宣德通寶,嘉靖三十五年(1556年)卒,萬歷三十一年(1581年)遷柩與益宣王合葬。

北京定陵發現2例[18],孝靖皇后王氏身下鋪有錦褥,其下鋪銅錢一層,皆為萬歷通寶,下葬年代為萬歷四十年(1612年),孝端皇后王氏身下褥子上鋪100枚金錢,上有“消災延壽”四字,下葬年代為萬歷四十八年(1620年)。

(二)行列類

該式鋪錢分行列呈方形或矩形放置,錢幣之間有一定的間隔,但數量不等,多與墓主年齡一致或相近,共發現14例,具體如下。

湖南衡陽縣何家皂北宋墓發現1例[19],棺底石膏層上置4行12排48枚銅錢,有唐開元通寶、北宋錢幣,據醫學鑒定,墓主年齡可能在50歲左右,墓主身份不詳,墓葬年代為北宋晚期。

江西宜春肖家牛形里宋墓發現1例[20],該墓男墓室棺外底部貼7排6行共42枚銅錢,為開元通寶及北宋年號錢,墓主身份不詳,女墓室內出買地券,下葬年代為慶元五年(1199年),結合伴出器物,簡報認為墓葬年代為南宋,故男墓下葬年代應在南宋中期。

福建福州黃昇墓發現1例[21],鋪錢置于棺內被單上,墊于尸背下,錢幣共17枚,分三行排列,皆為南北宋銅錢,墓主為孺人,享年17歲,葬于淳祐三年(1243年)。

江西德安南宋周氏墓發現1例[22],35枚銅錢夾在絲棉內置于墓主身下,除1枚為“早升冥界”冥錢外,其余皆為北宋年號錢,墓主為安人,享年35歲,葬于淳熙十年(1274年)。

山東鄒縣李裕庵墓發現1例[23],鋪錢置于一層蘆葦上,墊于尸背下,錢幣共69枚,有唐代開元通寶及兩宋銅錢,墓主為鄒縣儒學博士,葬于至正十年(1350年)。

江蘇蘇州吳張士誠母曹氏墓發現1例[24],該墓女棺內墓主身下第一層被褥上置“明道通寶”金錢24枚,以12枚為一行,分二行排列,第二層被褥上置“明道通寶”銀錢24枚,排列方式與金錢相同,墓葬年代為至正二十五年(1365年)。

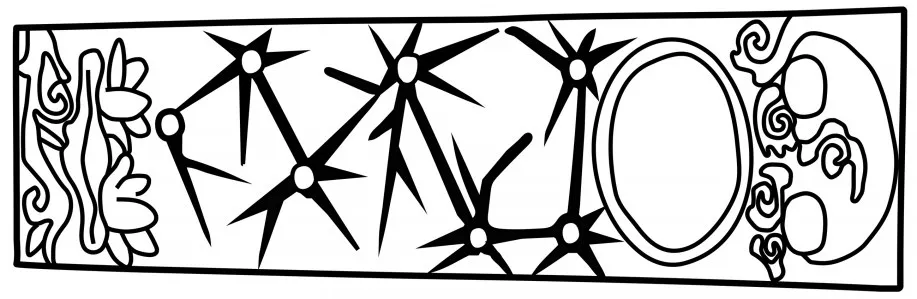

江蘇南京白馬村明代仇成墓發現1例[25](圖二),墓室底部平鋪4排金冥錢61枚,錢文有“金玉滿堂、子孫千億、子孫興旺、長命富貴、明道通寶、長金富貴”,墓主為明開國功臣安慶侯,下葬年代為洪武二十一年(1388年)。

山東鄒城魯荒王朱檀墓發現1例[26],棺內墓主身下被褥上鋪19枚“洪武通寶”金錢,魯荒王享年19歲,卒于洪武二十二年(1389年),墓葬年代為明代早期。

湖北鐘祥梁莊王墓發現2例[27],梁莊王棺內底部鋪金錢16枚、銀錢14枚;梁莊王妃魏氏棺內底部鋪金錢18枚、銀錢19枚,上有“世代興隆”錢文,梁莊王享年30歲,下葬年代為正統六年(1441年),王妃享年38歲,下葬年代為景泰二年(1451年)。

圖二// 江蘇南京白馬村明代仇成墓行列式鋪錢

江蘇南京江寧沐斌夫人梅氏墓發現1例[28],墓主胸部放置素面金大冥幣4枚,腿部放置素面銀大冥幣4枚,另于棺內置素面金、銀小冥幣共36枚,大致按三行十一列放置,墓主為黔國太夫人,享年44歲,下葬年代為成化十一年(1475年)。

陜西西安汧陽端懿王墓發現1例[29],墓室槨底四周置35枚銅錢,每隔10厘米排列1枚,墓主為端懿王,下葬年代為弘治九年(1496年)。

江西南昌明代寧靖王夫人吳氏墓發現1例[30],墓主身下被褥上置金、銀冥錢各32枚,分三排,間隔放置,墓主為寧靖王夫人,享年64歲,下葬年代為弘治十七年(1504年)。

江蘇江陰承天秀墓發現1例[31],墓主身下墊一條絲綢面棉里雙層寢單,其上縫82枚銅錢,皆太平通寶,墓主為承德郎,南陽府同知,享年82歲,下葬年代為嘉靖二十四年(1545年)。

(三)北斗七星類

該式鋪錢放置呈北斗七星狀,錢幣數量以7枚為主,個別墓葬為6枚,共有8例,具體如下。

陜西銅川明內官監太監成敬墓發現1例[32],女性人骨下放置銅錢,皆為兩宋年號錢,排列大致呈北斗七星,墓主為成敬夫人,下葬年代為景泰五年(1454年)。

江西南城益宣王朱翊鈏墓發現1例[33],朱翊鈏棺內笭板透雕七孔,呈北斗七星狀,孔內鑲嵌金、銀錢,其中金錢1枚,正面有八卦圖像,銀錢6枚,正面鑄有一“丁”字,下葬年代為萬歷三十一年(1603年)。

江西南城益莊王朱厚燁夫婦墓發現3例[34],朱厚燁棺木中出土7枚金幣,以金絲焊成卦象,王妃王氏棺中出土金錢7枚,繼妃萬氏棺中出土金、銀幣各7枚,銀幣墊于金幣之下,三例鋪錢皆呈北斗七星狀,益莊王及王氏下葬年代為嘉靖三十六年(1557年),萬氏下葬年代為萬歷十九年(1591年)。

福建福州新店祝廷玉墓發現1例[35],墓室棺內草木灰上一字排開6枚銅錢,有2枚與其余錢幣不在一條直線上,似呈北斗七星狀,錢幣銹蝕嚴重,年號不識,墓主曾任江蘇高淳縣和廣東恩平縣知縣,下葬年代為萬歷十一年(1583年)。

江西南城益定王次妃墓發現1例[36],次妃王氏棺底笭板鋪金錢,呈北斗七星狀,其中4枚錢文作“徑上西天”,3枚作“金光接引”,下葬年代為崇禎七年(1634年)。

甘肅靖遠縣楊稍溝村明代家族墓發現1例[37],M1女性人骨下從頭至腳共置銅錢7枚,為宋明年號錢,墓主身份不詳,墓葬年代為明代晚期。

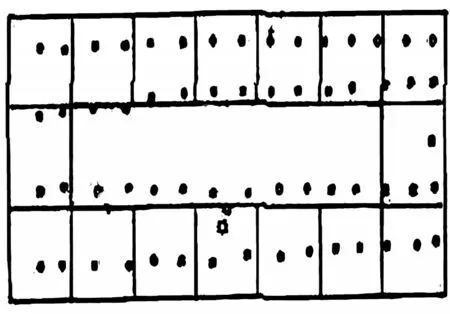

圖三// 虞公著墓出土吉語式鋪錢

(四)吉語類

該式鋪錢放置呈吉祥詞語,錢幣數量不等,發現4例,具體如下。

四川彭山縣虞公著夫婦合葬墓發現1例[38](圖三),東室底部腰坑前用115枚銅錢排列“千年萬歲”四字,銅錢為唐開元通寶及北宋銅錢,墓主為仁壽縣開國男中奉大夫知渠州軍事兼管內勸農使,下葬年代為寶慶二年(1226年)。

江蘇武進明代王洛家族墓M1發現1例[39],a號棺底部棉被上有50枚冥錢縫釘“天下太平”四字,墓主為昭勇將軍鎮江衛指揮使,下葬年代為明正德七年(1512年)。

江蘇江陰明代薛鏊夫人陳氏墓發現1例[40],棺內墊被上置81枚銅錢,組成三組“太平”二字,銅錢皆為太平通寶,墓主為孺人,墓葬年代為明代中晚期。

江蘇揚州生態體育公園明墓發現1例[41],棺內墓主人骨下由52枚萬歷通寶排列組成“太平”二字,墓主為平民,墓葬年代為明代晚期。

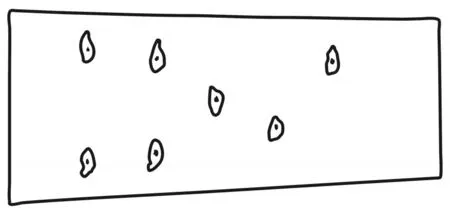

圖四// 梁莊王墓出土五星類鋪錢

(五)五星類

該式鋪錢是在棺外底部填土或棺內鋪墊被服的中央和四角各置1枚錢幣,發現3例,具體如下。

湖北鐘祥梁莊王墓發現1例[42](圖四),王妃棺床填土內中央和四角各置銀錢1枚,上有“世代興隆”錢文,王妃下葬年代為景泰二年(1451年)。

江蘇淮安王鎮墓發現1例[43],王鎮墓有5枚金厭勝錢分別釘于棺內四合云綢面棉被的正中和四角,錢文有“千秋古老”四字,墓主為富裕平民,下葬年代為弘治九年(1496年)。

江蘇泰州徐藩夫婦墓發現1例[44],墓主貼身素綢棉背心后部外側縫5枚銅厭勝錢,錢文分別為“風調雨順、天下太平、國泰民安、極樂瀟(逍)遙、早升仙界”,墓主為徐藩妻淑人張氏,下葬年代為嘉靖十二年(1533年)。

(六)八卦洛書類

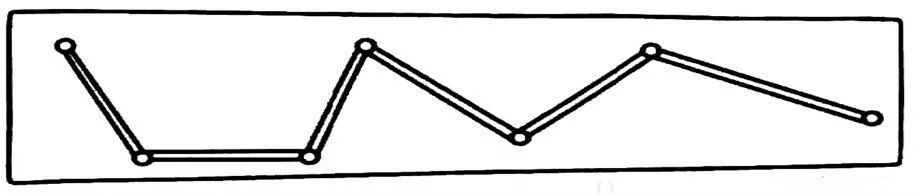

該式放置呈八卦洛書狀,僅四川華鎣安丙家族墓M4發現1例[45](圖五),M4棺臺中部下方腰坑內有石槽,槽內置“金玉滿堂”“加官進祿”“子孫榮貴”“萬事大吉”金銀錢108枚,中央放置5枚,其中中間1枚,四角對稱分布各1枚,其余按東震、西兌、南離、北坎卦象放置;槽前沿放“嘉定元寶”1枚,后沿放9枚銀幣;槽外放置112枚“嘉定元寶”“折十”大銅錢,其中正南放置3枚,正北放7枚,其余銅錢在四角上按乾西北、巽東南、坤西南、艮東北的卦象方位放置,除八卦外,其余錢幣為“戴九、履一、左三、右七”的洛書圖形,該墓主為安丙夫人,宜人鄭氏,卒于宋理宗景定五年(1264年),下葬于宋度宗咸淳元年(1265年)。

結合各類鋪錢的類別、年代、所用錢幣、行用者身份等情況可知,散鋪類鋪錢出現的時代最早、數量最多、延續時代最長,八卦洛書類僅見于南宋時期,行列類、北斗七星類、五星類、吉語類等鋪錢主要流行于元代中晚期至明代。使用的錢幣既有自唐宋以來的年號錢,亦有帶有吉語或佛道用語的金銀錢。流行地域從華北地區向東南地區轉移。行用者在兩宋至元代早期多為平民或下層官吏,元代中晚期至明代則多為勛貴大臣、藩王、宗室成員甚至皇帝,并逐漸成為自下而上各階層流行的葬俗。

二、性質與功能

如前所述,宋元明墓葬中鋪錢的放置方式、位置、數量等情況十分復雜。結合文獻考察,可知各類鋪錢分別與堪輿術、佛道信仰有關,且密切程度各有不同,部分類別的性質、功能在不同時期亦有嬗變。

散鋪類鋪錢發現最多,出現最早,延續時間最長,其放置方式與漢墓鋪錢的主要形式大致相同。有學者提出漢墓鋪錢具有滿足斂葬需求、保護尸身、實現墓主升仙及辟邪等功能[46],雖然宋元明鋪錢與之時隔甚遠,但不排除二者可能存在一定的聯系。部分簡報則稱該類鋪錢為“墊背錢”,認為其取“背”與“輩”之諧音,寓意“后輩有錢財”[47]。又成書于北宋初年的《地理新書》卷十五中“禳險鎮厭”記載:“厭人呼,用生鐵一斤、銅錢四十九文安柩中”[48],故早期散鋪類鋪錢屬于堪輿術中厭勝器的可能性更大。

圖五// 華鎣安丙墓出土八卦洛書式鋪錢

元代中晚期至明代,散鋪式鋪錢依然流行,不同的是所用錢幣出現了金銀錢。《明史》卷一百八十二載:“先是中官陳喜、方士鄧常恩熒惑憲宗,于岳鎮海瀆諸廟皆置石函,周以符篆,中貯金書、道經、金銀錢、諸色寶石及五谷為厭勝具”[49],可見在明代金銀錢也被當作道教的厭勝具。此外,個別墓葬中散鋪式鋪錢使用帶有如“背塵合覺”等佛教用語的冥錢,而明萬歷皇帝的孝端皇后王氏身下所用冥錢有“消災延壽”錢文,其所謂“消災延壽”的目的應非針對死去的墓主,可能更多是對生人后輩陽壽的期許。由此可知,該時期散鋪式鋪錢融入了道教、佛教信仰的元素,增加了保佑生人后輩壽命的功能,既往學者所提及“墊背錢”寓意“后輩有錢財”的觀念可能也是在這一時期由“消災延壽”功能衍生出來并逐漸形成的。

流行年代較長的還有行列類鋪錢,值得注意的是該類鋪錢所用錢幣數量多與墓主年齡相近甚至一致,其中黃昇、德安周氏、明魯荒王、明梁莊王、沐斌夫人梅氏、寧靖王夫人吳氏、江陰承天秀等年齡皆與錢數相符,衡陽縣何家皂北宋墓墓主年齡約在50歲左右,與錢數相近,李裕庵墓簡報作者亦推測墓主生卒年數與鋪錢數吻合,不難推測其他個別墓主年齡不詳而使用行列類鋪錢者,也應與上述情況相同。由此觀之,行列類鋪錢可能與應其人之年數而施予錢財的隨年錢習俗[50]有關。該習俗在宋代十分流行,且多受佛教影響。浙江平陽寶勝寺東塔出土乾德三年(965年)的《清河弟子造塔記錄》中就提到“諸般珍寶、寶蓋、寶鏡、金銀隨年錢,發愿文□,永□鎮塔供養”[51],又《武林舊事》記載宋宮廷除歲時“后妃諸閣,又各進歲軸兒……并隨年金錢一百二十文,旋亦分賜親王貴邸、宰臣巨珰”[52]。而將行列類鋪錢與隨年錢直接聯系起來的是北斗本命信仰,唐宋時期的密宗經典《梵天火羅九曜》有載:“災害殃咎迷塞澀。皆由不敬星像………祭本命元神日,一年有六日。但至心本命日,用好紙剪隨年錢,用茶果三疊凈床一鋪,焚香虔心面視北斗………本命日謹奉銀錢仙果,供養于北斗辰星并本命神形。將長是生益壽無諸橫禍,神魂為安,元神自在”[53]。成書于元末明初的《道法會元》在神霄金火天丁大法中則提到:“凡人家多生災害,破財失喪,合行匭,蓋可保一年平善,永無災害,仍要誦經,安奉本命,先奏神霄北斗,申本命牒,天丁及帖城隍社令,選日建之,不用五死空亡日,至日,如儀,供養凈壇行水,奏申牒帖先行發遣,至期,備齊供酒果如法,香花上獻,步斗請圣召將,建立就辰巳安之。如不用隨年錢,只用三魂七魄錢共十文,如法排于絹內,如用隨年錢,可用紅絹包之。”[54]因此,行列類鋪錢在北宋至元代早期可能更多具有佛教因素,元代中晚期至明代,逐漸成為融合佛道北斗本命信仰的產物,其功能在各時期無明顯的變化,皆是在喪葬中助死者安神魂、生者辟災禍。

吉語類鋪錢發現有4例,排列成的吉語有“千年萬歲”“天下太平”“太平”三種,從字面看,表達了墓室千年穩固或墓主、生人永享太平的愿望,其中前期的虞公著夫婦墓鋪錢置于東室底部腰坑前,而宋明時期墓葬腰坑的性質已有學者做出了判斷,認為與唐、五代墓葬腰坑相比較,雖然放置的器物有所變化,但其道教性質是一脈相承的[55]。由此可知,吉語類鋪錢在前期可能在一定程度上具有道教因素,而后期的3例,其性質可能是在前期的基礎上又有所延伸。

相較之下,八卦洛書類僅見1例,但其道教屬性更加明確,道書文獻多有涉及河圖、洛書在不同科儀法術中的運用,其中《玄精碧匣靈寶聚玄經》的“雷霆風雨部”“天地山澤部”皆提及河圖洛書、八卦作埋葬之術的使用[56],張勛燎先生更是在對河圖洛書材料的系統梳理后,明確地提出墓葬出土帶有八卦的河圖洛書象數材料是道教與堪輿術結合的產物,其根本上是受道教的影響,而河洛象數與八卦等配合變換,按照天地陰陽、五行生克的原理選擇墓葬方向位置,可以達到趨吉避兇、去禍來福的目的[57]。因此,八卦洛書類鋪錢本質上是用于穩定墓葬方位風水,達到轉禍為福效果的道教葬儀。

五星類、北斗七星類鋪錢僅見于元代中晚期至明代,但二者的淵源皆可追溯至唐宋以前,且與道教信仰最為密切。

五星類鋪錢的五枚錢幣擺放的形象與河西晉墓出土木棺上的五星圖形[58]基本一致,也與前文論述的八卦洛書類鋪錢的中心五枚錢幣擺放相同,因此五星類鋪錢很可能是河圖洛書的簡化體或變體,代表了金、木、水、火、土五大行星,且與五方、五帝對應,分別命名為太白、歲星、辰星、熒惑、鎮(填)星[59]。至宋代,五星已與葬儀結合,《地理新書》卷十五的“鎮墓法”記載:“五星入北,神精保佑。歲星居左,太白居右。熒惑在前,辰星立后。鎮星守中,避除殃咎。妖異災變,五星攝受。亡人安寧,生者福壽。急急如律令。”[60]可知,明代3例五星類鋪錢可能與八卦洛書類鋪錢的功能一致,亦可能是繼承了宋代的鎮墓習俗,以達到亡人安寧、生者福壽的目的。

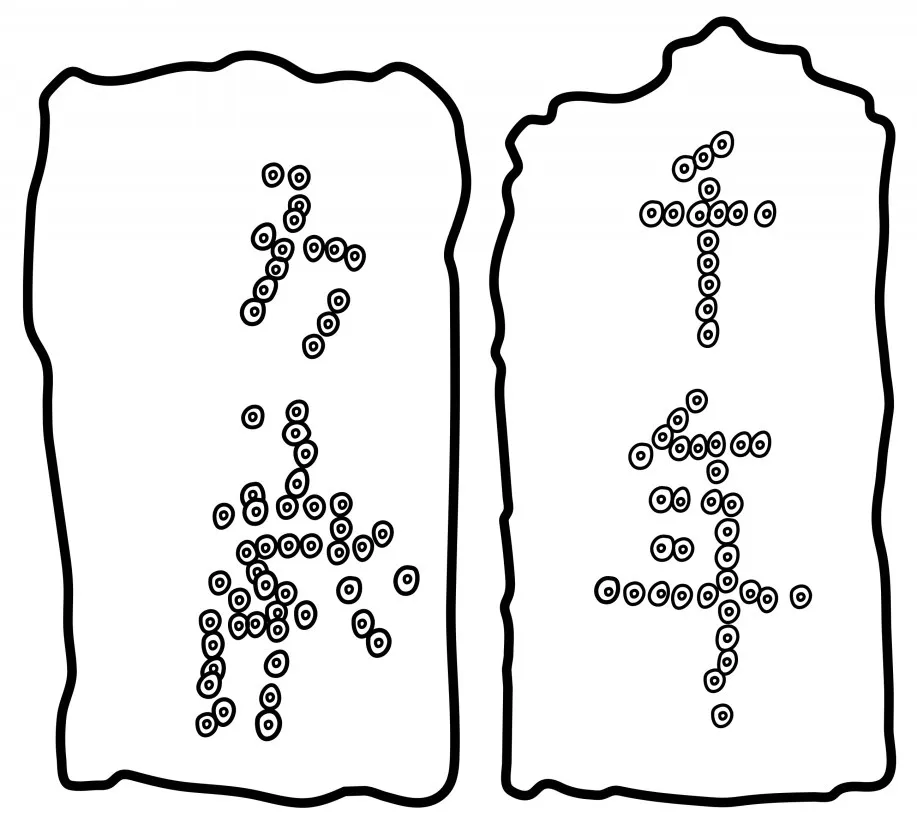

與五星類鋪錢的擺放不同,北斗七星類鋪錢是將錢幣放置為北斗七星的形狀,其中江西南城益宣王朱翊鈏墓鋪錢放置在笭板上的北斗七星孔內,表明北斗七星式鋪錢可能是源于承尸的七星板。從考古材料看,宋元明墓葬中發現有大量的七星板實物,包括江西永新北宋劉沆墓[61]、江蘇蘇州吳張士誠母曹氏墓[62]、山東鄒城魯荒王朱檀墓[63]、福建南平延平區大橫M1[64](圖七)、江蘇南京徐俌妻朱氏墓[65]、浙江嘉興王店李家墳明墓M1、M2[66]、江西南昌市江聯小區明墓[67]、四川劍閣趙炳然墓[68](圖八)、重慶市巴南區石馬灣明墓[69](圖九),其中前四者的年代皆早于北斗七星類鋪錢,其余墓葬出土七星板則在明代中晚期,年代多與北斗七星類鋪錢相近。

此外,歷史文獻亦多有提及,《性理大全書》卷二十“治棺”記載:“護喪命匠擇木為棺,油杉為上,柏次之,土杉為下,其制方直,頭大足小,僅取容身,勿令高大,及為虛檐高足,內外皆用灰漆,內仍用瀝青溶泄,厚半寸以上,以煉熟秫米灰鋪其底,厚四寸許,加七星板,底四隅各釘大鐵環,動則以大索貫而舉之”[70],《讀禮通考》卷四十一“棺具”記載:“七星板用板一片,其長廣棺,中可容者,鑿為七孔。”[71]而關于七星板的淵源,清人徐珂的《清稗類鈔》記載:“七星板,喪用之具,以杉木板,度棺內可容之尺寸,鑿七孔,大如錢,斜鑿枧槽一道,使七孔相聯貫,名七星板。大斂時,奠于棺中。蓋始于隋、唐時也”[72],杜佑《通典》則證實了唐代皇帝大斂時有“加七星版于梓宮內,其合施于版下者,并先置之,乃加席褥于版上”[73]的葬俗,又《顏氏家訓》卷二十云:“吾當松棺二寸,衣帽以外,一不得自隨,床上唯施七星板,至如蠟弩牙、玉豚、錫人之屬,并須停省,糧瓦明器,故不得營,碑志旒旐,彌在言外。”[74]可見七星板是源于南北朝時期,流行至元明時期,并衍生出北斗七星類鋪錢。

北斗七星功能的闡釋則出現得更早,其中道教認為,北斗主人之生死吉兇。早在東漢時期,道經《太上老君中經》就提到:“璇璣者,北斗君也,天之候王也,主制萬二千神,持人命籍。”[75]東晉時,北斗七星又增加了“辟山川百鬼萬精、虎狼蟲毒”[76]的功能,并逐漸確定了北斗七星的延生、保命、度厄、消災、扶衰、散禍、益算等職責[77]。元代徐道齡的《太上玄靈北斗本命延生真經注》卷二云:“凡夫在世,迷謬者多,不知身屬北斗,命由天府。有災有患,不知解謝之門;延福延生,莫曉皈真之路,致使鬼魂被系,禍患來纏。或重病不痊,或邪妖克害,連年困篤,累歲迍邅。冢訟征呼,先亡復連,或上天譴責,或下鬼訴誣。若有此危厄,如何解救?急須報告北斗,醮謝真君……方獲安泰,以致康榮。”[78]不難發現,北斗七星的功能廣泛,生人死者皆受其管制,因此,宋元明時期棺內墊七星板乃至北斗七星類鋪錢,其功能也較為繁雜,然考慮到與喪葬有關,故筆者認為其功能當為辟妖邪、毒蟲,防止亡者復連生人。

圖七// 南平延平區大橫M1出土七星板

圖八// 趙炳然墓出土七星板

圖九// 重慶巴南區石馬灣明墓出土七星板

綜上所述,北宋至元代早期流行的鋪錢除吉語類、八卦洛書類具有明顯的道教屬性,散鋪類和行列類更多地是受到了堪輿術及佛教的影響;元代中晚期至明代流行的鋪錢則更多地具有道教信仰的因素。由早及晚,鋪錢的性質不斷復雜化,逐漸成為道教信仰為主,兼具堪輿術及佛教因素的葬俗。各式鋪錢則分別具有辟除妖邪、毒蟲,安寧墓主,防止復連生人,穩定墓葬方位風水,保佑子孫后輩平安、富貴的作用。

三、余論

宋元明墓葬鋪錢的類別繁雜多樣,功能隨著時代變遷不斷衍生與發展,性質不斷復雜化,融合了道教、佛教及堪輿風水術的因素,這應是宋元明時期儒釋道三教合一、佛道儀軌相互借鑒、佛道信仰進一步世俗化的體現。鋪錢的性質逐漸轉變為以道教為主,且流行地域從華北地區向東南地區轉移,則可能與宋(金)元時期,華北地區流行全真道,而符箓道派在南方地區更為盛行有關[79]。從行用者的身份等級看,前期多為平民或下層官吏,后期多為帝、妃、藩王、功臣及后裔,但明朝開國皇帝朱元璋本人及明初功臣多出身貧寒,行用行列類鋪錢的曹氏之子張士誠起兵稱王前是“操舟運鹽為業”的商人[80],可知鋪錢葬俗由下至上的傳播并不是下層人士透過觀念和行為影響上層,而是宋元至明代,社會結構尤其是上層統治集團人員變更的結果。

[1]劉尊志:《漢代墓葬中的鋪錢現象》,《中國國家博物館館刊》2017年第12期。

[2]a.劉澤嵐:《明代隨葬金銀冥錢芻議》,《中國錢幣》2018年第3期;b.周克林:《厭勝錢初論》,四川大學碩士學位論文,2002年。

[3]新鄉市文物考古研究所:《河南新鄉市公村宋代墓葬發掘簡報》,《華夏考古》2017年第1期。

[4]曾凡:《福建順昌大坪林場宋墓》,《文物》1983年第8期。

[5]錢永章:《浙江象山縣清理北宋黃浦墓》,《考古》1986年第9期。

[6]李忠義:《邯鄲市區發現宋代墓葬》,《文物春秋》1994年第3期。

[7]四川大學歷史文化學院考古系等:《河北鹿泉市西龍貴墓地唐宋墓葬發掘簡報》,《考古》2013年第5期。

[8]河南省文物局南水北調文物保護辦公室、四川大學考古學系:《河南衛輝大司馬墓地宋墓發掘簡報》,《華夏考古》2011年第4期。

[9]河北省文物研究所等:《容城南陽村古墓發掘簡報》,《文物春秋》1999年第2期。

[10]朱志成:《丹徒縣韓橋宋墓及其葬俗》,《東南文化》1988年第6期。

[11]江西省文物考古研究所:《江西新建王古山宋元墓葬》,《南方文物》2008年第4期。

[12]遼寧省博物館文物隊、鞍山市文化局文物組:《鞍山倪家臺明崔源族墓的發掘》,《文物》1978年第11期。

[13]泰州市博物館:《江蘇泰州西郊明胡玉墓出土文物》,《文物》1992年第8期。

[14]肖琦:《明兵部尚書閻仲宇夫婦合葬墓》,《文博》1993年第3期。

[15]李從喜:《湖北蘄春縣西驛明代墓葬》,《考古》1995年第9期。

[16]白銀市博物館、靖遠縣博物館:《甘肅靖遠縣東灣鎮楊稍溝村明代家族墓清理簡報》,《文博》2018年第6期。

[17]a.江西省文物工作隊:《江西南城明益宣王朱翊鈏夫婦合葬墓》,《文物》1982年第8期;b.江西省歷史博物館、南城縣文物陳列室:《南城明益宣王夫婦合葬墓》,《江西歷史文物》1980年第3期。

[18]長陵發掘委員會工作隊:《定陵試掘簡報(續)》,《考古》1959年第7期。

[19]湖南省博物館、衡陽市博物館:《衡陽縣何家皂北宋墓》,《文物》1984年第12期。

[20]宜春市文物辦:《宜春市清理一座宋墓》,《南方文物》1983年第4期。

[21]福建省博物館:《福州市北郊南宋墓清理簡報》,《文物》1977年第7期。

[22]江西省文物考古研究所、德安縣博物館:《江西德安南宋周氏墓清理簡報》,《文物》1990年第9期。

[23]山東鄒縣文物保管所:《鄒縣元代李裕庵墓清理簡報》,《文物》1978年第4期。

[24]蘇州市文物保管委員會、蘇州博物館:《蘇州吳張士誠母曹氏墓清理簡報》,《考古》1965年第6期。

[25]南京市博物館:《江蘇南京白馬村明代仇成墓發掘簡報》,《文物》2014年第9期。

[26]山東省博物館:《發掘明朱檀墓紀實》,《文物》1972年第5期。

[27]湖北省文物考古研究所、鐘祥博物館:《梁莊王墓》,文物出版社2007年,第39、50—52頁。

[28]南京市博物館、南京市江寧區博物館:《南京江寧將軍山明代沐斌夫人梅氏墓發掘簡報》,《文物》2014年第5期。

[29]西安市文物保護考古所:《西安南郊皇明宗室汧陽端懿王朱公鏳墓清理簡報》,《考古與文物》2001年第6期。

[30]江西省文物考古研究所:《南昌明代寧靖王夫人吳氏墓發掘簡報》,《文物》2003年第2期。

[31]林嘉華:《江陰明代承天秀墓清理簡報》,《東南文化》1988年第1期。

[32]銅川市考古研究所:《陜西銅川明內官監太監成敬墓發掘簡報》,《考古與文物》2017年第5期。

[33]同[17]。

[34]江西省博物館、南城縣博物館、新建縣博物館、南昌市博物館:《江西明代藩王墓》,文物出版社2010年,第86—131頁。

[35]福州市文物考古工作隊:《福州市新店祝恒齊明墓發掘簡報》,《福建文博》2015年第1期。

[36]江西省文物工作隊:《江西南城明益定王朱由木墓發掘簡報》,《文物》1983年第2期。

[37]同[16]。

[38]四川省文物管理委員會、彭山縣文化館:《南宋虞公著夫婦合葬墓》,《考古學報》1985年第3期。

[39]武進市博物館:《武進明代王洛家族墓》,《東南文化》1999年第2期。

[40]江陰市博物館:《江蘇江陰明代薛氏家族墓》,《文物》2008年第1期。

[41]閆璘:《揚州一座明代平民墓出土的銅錢釋義》,《中國錢幣》2016年第6期。

[42]同[27],第39、50—52頁。

[43]江蘇省淮安縣博物館:《淮安縣明代王鎮夫婦合葬墓清理簡報》,《文物》1987年第3期。

[44]泰州市博物館:《江蘇泰州市明代徐藩夫婦墓清理簡報》,《文物》1986年第9期。

[45]四川省文物考古研究院、廣安市文物管理所、華鎣市文物管理所:《華鎣安丙墓》,文物出版社2008年,第102—124、143頁。

[46]同[1]。

[47]同[41]。

[48]宋·王洙:《地理新書》卷十五,臺北集文書局1985年,第488頁。

[49]清·張廷玉撰:《明史》卷一百八十二,中華書局1974年,第16冊,第4840頁。

[50]宋·釋道原撰:《景德傳燈錄》,《大正新修大藏經》,第五十一卷,日本東京大藏經刊行會1998年,第435頁。

[51]陳余良:《浙江平陽寶勝寺雙塔及出土文物》,《東方博物》第二十三輯,浙江大學出版社2007年。

[52]宋·周密撰:《武林舊事》卷三,中華書局2007年,第93頁。

[53]唐·一行禪師修述撰:《梵天火羅九曜》,《大正新修大藏經》第二十一卷,日本東京大藏經刊行會1998年,第462頁。

[54]《道法會元》卷一百九十八,《道藏》第30冊,文物出版社、上海書店、天津古籍出版社1988年,第257—258頁。

[55]崔世平、李海群:《唐五代墓葬中的腰坑略論》,《江漢考古》2011年第1期。

[56]《玄精碧匣靈寶聚玄經》,《道藏》第19冊,文物出版社、上海書店、天津古籍出版社1988年,第901、913頁。

[57]張勛燎、白彬:《川渝黔地區考古發現的河圖洛書與先天八卦圖研究》,《中國道教考古》第4冊,線裝書局2006年,第1156、1170頁。

[58]趙吳成:《河西晉墓木棺上的“五星”圖形淺析》,《考古與文物》2006年第5期。

[59]何介鈞、張維明:《馬王堆漢墓》,文物出版社2004年,第121頁。

[60]同[48],第457頁。

[61]江西省文物管理委員會:《江西永新北宋劉沆墓發掘報告》,《考古》1964年第11期。

[62]同[24]。

[63]同[26]。

[64]南平市博物館:《南平市延平區明墓清理簡報》,《福建文博》2018年第3期。

[65]南京市文物保管委員會、南京市博物館:《明徐達五世孫徐俌夫婦墓》,《文物》1982年第2期。

[66]吳海紅:《嘉興王店李家墳明墓清理報告》,《東南文化》2009年第2期。

[67]江西南昌市博物館:《江西南昌市江聯小區明墓發掘簡報》,《南方文物》2013年第4期。

[68]四川省博物館、劍閣縣文化館:《明兵部尚書趙炳然夫婦合葬墓》,《文物》1982年第2期。

[69]重慶市文化遺產研究院、重慶文化遺產保護中心:《重慶市巴南區石馬灣明墓發掘簡報》,《四川文物》2013年第6期。

[70]明·胡廣等編撰:《性理大全書》卷二十,文淵閣四庫全書影印本,第710冊,第435b頁。

[71]清·徐乾學撰:《讀禮通考》卷四十一,文淵閣四庫全書影印本,第113冊,第59d頁。

[72]清·徐珂撰:《清稗類鈔》第13冊,中華書局1986年,第5997頁。

[73]唐·杜佑撰、王文錦校注:《通典》卷八十五,中華書局1992年,第2301頁。

[74]隋·顏之推撰、王利器校注:《顏氏家訓》卷二十,中華書局,第601—602頁。

[75]《太上老君中經》卷上,《道藏》第27冊,文物出版社、上海書店、天津古籍出版社1988年,第145頁。

[76]東晉·葛洪撰、王明校釋:《抱撲子內篇校釋》卷十七,中華書局1996年,第308頁。

[77]《北斗七元金玄羽章》,《道藏》第19冊,文物出版社、上海書店、天津古籍出版社1988年,第818頁。

[78]《太上玄靈北斗本命延生真經注》,《道藏》第17冊,文物出版社、上海書店、天津古籍出版社1988年,第19頁。

[79]卿希泰、唐大潮:《道教史》,中國社會科學出版社1994年,第182頁。

[80]同[49],第3692頁。