新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)重癥患者和需重點關注的傳染者中西醫結合診治

陳杰勇,蘇義,陳麗茹

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)是由新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染引起的傳染性肺炎[1-2]。衡水市第三人民醫院作為衡水市新型冠狀病毒肺炎的定點收治和隔離醫院,收治的1例新型冠狀病毒肺炎確診患者及1例需重點關注的傳染者,2者是夫妻關系,但發病狀態和病程有很大不同,分析報道如下。

1 病例簡介

1.1 例1.男,57歲,無武漢旅行居住史,其妻有明確武漢旅行居住史。患者于1月22日出現身體不適、體溫升高就醫。1月25日就診于本市某三甲醫院發熱門診,測體溫39.5℃,查胸部CT示:雙肺多葉磨玻璃影,左肺明顯。血常規:WBC 3.83×109/L,N 0.736,L 0.191(0.73×109/L)。降鈣素原(PCT) 0.22 ng/ml,C-反應蛋白(CRP) 48.7 mg/ml。新型冠狀病毒核酸檢測陰性,經衡水市專家組會診考慮疑似“新型冠狀病毒肺炎”,為進一步隔離、確診,于1月26日2時收治我院。

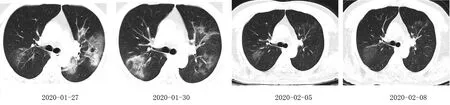

入院體格檢查:T 38.5℃,P 114次/min,R 20次/min,BP 136/90 mmHg,SpO288%(靜息狀態)。神清合作,步入病房,胸廓對稱無畸形,雙肺呼吸音粗,未聞及干濕性啰音,心律齊,各瓣膜聽診區未聞及病理性雜音。腹平軟,無壓痛、反跳痛及肌緊張,腸鳴音正常存在。神經系統檢查無異常。既往高血壓史3年,平素口服“硝苯地平緩釋片、替米沙坦”,自述血壓控制可,未正規監測。1月26日咽拭子新型冠狀病毒核酸檢測陽性。輔助檢查:胸部CT顯示兩肺多發磨玻璃影,較1月25日病灶擴大增多(見圖1)。血氣分析:pH 7.52,PaCO226.4 mmHg,PaO253 mmHg, 氧合指數 182 mmHg。血常規:WBC 3.27×109/L,N 0.635,L 0.680(0.91×109/L)。CRP 59.91 mg/ml,PCT 0.10 ng/ml。血生化:ALT 19 U/L,AST 21 U/L,乳酸脫氫酶(LDH) 202 U/L,血肌酐(SCr) 81 μmol/L。1月27日咽拭子新型冠狀病毒核酸初測陽性。經過河北省疾病預防控制中心復核陽性,根據《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行第三版)》[3],確診為“新型冠狀病毒肺炎”。

該患者入院后收入隔離病房觀察治療,給予對癥治療及護理。1月26日予奧司他韋75 mg每日2次口服(1月28日停用),連花清瘟膠囊1.4 g每日3次口服(2月4日停用),莫西沙星0.4 g每日1次靜點(1月29日改為口服,2月4日停用)。1月27日予持續鼻導管吸氧2 L/min(2月8日停用),予洛匹那韋/利托那韋(克力芝)2粒每日2次口服(2月2日停用),干擾素α-2b 500萬單位每日2次霧化吸入(2月10日停用),甲潑尼龍琥珀酸鈉40 mg每日2次靜點(1月30日改為每日1次,2月3日停用),痰熱清30 ml每日1次靜點(2月1日停用)。1月28日體溫降至正常,血WBC恢復正常;1月30日肌肉關節酸痛癥狀消失;氧合指數在入院后逐漸上升,至2月1日達到300 mmHg以上,解除重癥;2月8日淋巴細胞計數恢復正常,胸部CT病灶近乎吸收(見圖1),癥狀基本消失。2月1日和2月7日2次咽拭子試驗均為陰性,根據國家衛生健康委方案,2月10日準予出院。

中醫辨證診治經過:1月26日,根據患者四診合參結果,辨證為邪熱雍肺,予清熱解毒,宣肺透邪法,麻杏石甘湯+銀翹散加減口服。1月28日,患者精神緊張,飲食欠佳,間斷發熱,最高達38.8℃,伴有肌肉酸痛,輕度咳嗽,無明顯咯痰,輕度胸悶,經專家會診,改方劑為“清肺排毒湯”加減[4]。組方:麻黃9 g,炙甘草6 g,杏仁 9 g,生石膏30 g,桂枝9 g, 澤瀉9 g, 藿香9 g, 白術9 g,茯苓15 g,柴胡16 g,黃芩6 g, 姜半夏9 g,生姜9 g, 紫苑9 g, 冬花9 g, 射干9 g,山藥12 g,枳實6 g。1月30日,患者精神緊張,肌肉酸脹感,偶咳嗽,癥狀略減輕,雙肺呼吸音粗,專家會診,效不更方,繼續應用“清肺排毒湯”。2月2日,患者咽部有異物感,余無不適,會診后,對方藥進行調整:白前10 g,前胡20 g,浙貝母15 g,紫菀10 g, 荊芥10 g,化橘紅10 g,射干15 g, 蜜枇杷葉20 g, 細辛3 g, 干姜8 g,蘆根15 g,甘草6 g,五味子10 g, 黃芩15 g,烏梅15 g。2月6日,患者無不適,如常人,會診后,上方加蒼術10 g,佩蘭15 g,3天后出院。

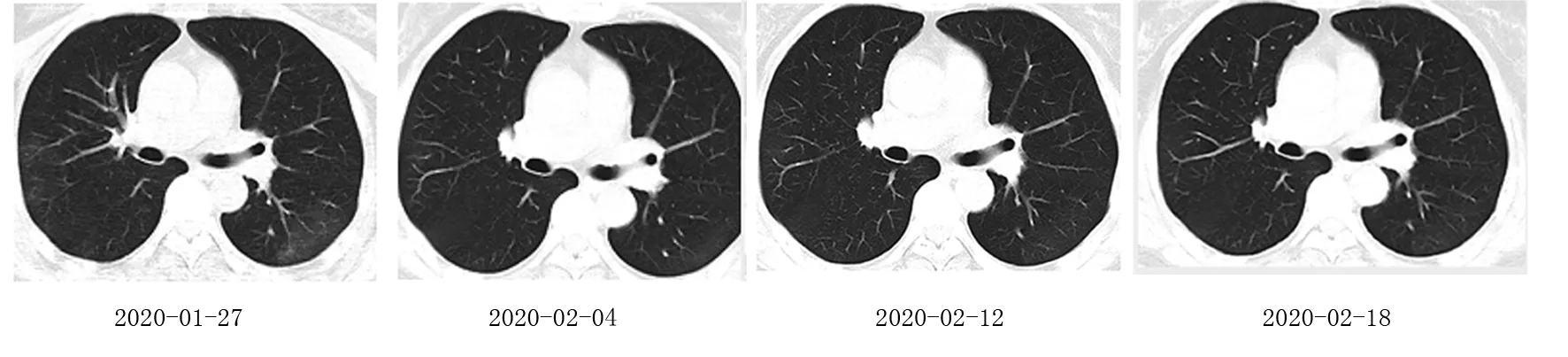

1.2 例2.女,56歲,系例1之妻,有明確武漢旅行居住史15 d,與例1一同居住,例1發病后,女性患者單獨進行隔離觀察,既往無特殊病史。否認發熱患者接觸史。1月24日患者無明顯誘因出現咽喉癢痛(追述),無發熱,無吞咽困難,自認為“上火、感冒”,未在意,未予就醫,于家中多飲水后癥狀無明顯緩解,于1月25日陪其丈夫就診于衡水市某三甲醫院,同時查胸部CT示:雙肺炎性滲出改變。血常規:WBC 4.61×109/L,L 1×109/L。因其近期有武漢旅居史,其丈夫考慮新型冠狀病毒肺炎疑似病例,經衡水市專家組會診后,對患者行咽拭子新冠病毒核酸檢測陰性。綜合考慮不除外新型冠狀病毒肺炎,收入隔離病房。查體:T 35.6℃,P 54次/min,R 19次/min,BP 118/74 mmHg。胸廓對稱無畸形。腹平軟,無壓痛、反跳痛及肌緊張。神經系統檢查未見明顯異常。入院后診斷:流行性感冒,支原體感染。患者體溫一直正常,偶有輕微干咳,1月26日予奧司他韋75mg每日2次口服(1月31日停用),連花清瘟膠囊1.4g每日3次口服(2月6日停用),莫西沙星0.4 g每日1次口服(2月3日停用)。1月28日予阿比多爾膠囊每日3次口服(2月6日停用),住院期間給予健胃消食片、多潘立酮對癥治療上腹部不適。入院后肺部CT邊緣可見少許磨玻璃影,見圖2。1月26日行咽拭子核酸檢測結果回報陰性。呼吸道病原體檢測:EB病毒早期抗原(EB EA) 陽性,柯薩奇病毒(Cox A16) 陽性。呼吸道病原體:肺炎支原體(Mp) 弱陽性,流感病毒(IV) 弱陽性。1月28日、2月7日2次復查咽拭子核酸檢測結果回報均陰性。EB EA陽性。2月14日復查咽拭子核酸檢測結果回報陰性。

中醫藥診治經過:1月26日,辨證為濕邪郁肺,給予麻杏薏甘湯加味口服,中藥方劑如下:蜜麻黃6 g,杏仁12 g,薏苡仁15 g,生甘草10 g,牛蒡子12 g,玄參12 g,玉竹15 g,麥冬12 g,白術10 g。1月31日,患者精神可,睡眠好。少量咳嗽、有咽部及胃部不適。查體:T 35.4℃,P 68次/min,R 19次/min,SpO296%。中藥方劑如下:蜜款冬花10 g,炒苦杏仁12 g,炙甘草10 g,牛蒡子12 g,北沙參12 g,麥冬20 g,天冬12 g,白術10 g,百部10 g,紫菀12 g,蒼術12 g,陳皮12 g,厚樸10 g,黨參30 g,生姜12 g,煎服,每日1付分2次服,早晚各1次,服3日。2月3日,患者精神可,睡眠好。胃部略有不適。查體:T 36.1℃,P 92次/min,R 19次/min,BP 112/75 mmHg,SpO298%。中藥方劑如下:炙甘草10 g,牛蒡子12 g,北沙參12 g,焦山楂10 g,麥芽10 g,麥冬20 g, 天冬12 g,白術10 g,百部10 g,紫菀12 g,蒼術12 g,陳皮12 g,厚樸10 g,黨參20 g,生姜12 g,焦六神曲10 g,炒雞內金15 g。2月10 日,患者食欲稍差,訴稍感胃部不適,進食后加重,無惡心、嘔吐。查體:T 35.6℃,P 51次/分,R 19次/min,BP 108/70 mmHg,SpO298%。舌體胖大、水滑,苔薄黃。中藥方劑如下:厚樸10 g,蒼術15 g,姜半夏9 g,茯苓20 g,炒白術12 g,陳皮12 g,黃芩12 g,山藥12g,桂枝12 g,炙甘草6 g。2月13日,患者無發熱,稍有納差,無咳嗽咳痰,飲食睡眠可,大小便正常。查體:T 36.2℃,P 55次/min,R 18次/min,BP 106/70 mmHg,SpO299%。舌體胖大,苔薄黃。繼續應用中藥,上方黃芩加至15g,2月18日停用。經專家會診后,2月19日解除隔離,離院。

圖1例1肺部CT演變情況

圖2 例2肺部CT演變情況

2 討 論

新型冠狀病毒肺炎屬于新發傳染病,隨著研究的深入對該病傳染源的認識也在逐漸加深,第四版診療方案前認為傳染源主要為新冠病毒感染的患者[5],自第五版診療方案后認為除了患者外無癥狀感染者也有可能成為傳染源[6]。目前確診需要新型冠狀病毒核酸檢測陽性支持,如果2次陰性(間隔1 d),可排除新型冠狀病毒肺炎診斷。但是隨著研究的深入對核酸檢測是否有不確定因素引起假陽性或者假陰性成為今后需要重點關注的問題[7]。

例1丈夫按照就診時診療方案確診為重癥新型冠狀病毒肺炎,診斷明確,治療得當,恢復較快。例2妻子按照就診時診療方案2次核酸檢測陰性排除新型冠狀病毒肺炎診斷,但是丈夫流行病學上的傳染源只能是妻子,那么妻子可以認為與新型冠狀病毒肺炎有關,但是妻子核酸連續檢測為陰性。妻子與丈夫同時采集咽拭子,同時送檢,丈夫2次陽性,妻子2次陰性,所以采樣、檢測環節出現紕漏的可能性極小,妻子核酸檢測屬于假陰性的可能性極小,妻子是否能夠認定為核酸陰性(或者隱形)感染者?隱性感染者如何認定?是今后需要研究解決的問題。

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)屬于中醫疫病范疇[3]。《素問·刺法論》曰:“五疫之至,皆相染易,無問大小,病狀相似。”至清代《溫熱論》的成書標志著溫病學科的形成,清代溫病四大家的出現使溫病學的理論體系日趨完善。在2003年治療傳染性非典型性肺炎(SARS)中,中西醫結合優勢明顯。新型冠狀病毒肺炎與傳染性非典型性肺炎致病原均為β冠狀病毒屬,流行的季節、發病的部位和患者的癥狀有相似之處,中醫認識上有相通之處。

對于疾病的發病原因,中醫有獨特的觀點,宋代陳無擇在《三因極一病證方論》中認為:一是外感六淫(外因);二是內傷七情(內因);三是飲食勞倦所傷,也就是不內外因。現代病因學說認為疾病的外因是六淫和癘氣。關于本次新型冠狀病毒肺炎疫情的病因,病毒學家已經明確是新型冠狀病毒感染所致,即中醫的感受外邪,新型冠狀病毒屬于中醫“癘氣”,又稱為“疫毒”。那么感受“疫毒”后為什么有的人沒癥狀(潛伏期長或始終不發病)、有的人有癥狀?為什么有癥狀者又有輕癥、重癥、危重癥之分?

《靈樞·五變第四十六》曰:“是謂因形而生病”,即使同樣感染病毒,由于每個人的體質、免疫能力等不一樣,所以發病與否,病情輕重不同。具體發不發病是正邪交爭的結果,所謂“虛邪之風,與其身形,兩虛想得,乃客其形”。正氣充足,可以驅邪外出;《金匱要略》中也指出“四季脾旺不受邪”也是這個道理[8]。男性患者有高血壓慢性病史,所以抵抗能力較弱,發病初期,男性患者的淋巴細胞計數低,因此發病較為迅速,且轉為重癥。

從發病和治療過程中也能看到“三焦”和“衛氣營血”辨證的應用。到目前為止,西醫研究發現新型冠狀病毒感染后主要破壞機體的呼吸系統,有的波及消化系統或者循環系統等,可多臟器功能受損,甚至多器官功能衰竭,導致死亡[6]。新型冠狀病毒肺炎的中醫病機,有學者認同是感受濁毒[9],由表入里化熱,肺失宣降或兼逆傳心包,或濕阻中焦,脾胃失司,或者傳至下焦耗損腎精,甚者多臟器受累,不治致陰陽離絕。通過分析認為:(1)疾病早期侵犯的其實是上焦,主要表現在肺經,也就是侵犯的“衛分”和“氣分”,大部分患者以發熱、干咳和乏力為主,治上焦如羽,例1患者選吳鞠通銀翹散加張仲景麻杏石甘湯合用增強祛邪能力,例2僅有“咽癢”用麻杏苡甘湯祛濕濁毒。(2)重癥患者會“逆傳心包”,也就是傳入“營分”,主要表現為高熱、咳嗽、眩暈、胸悶等,其中例1患者開始發病則迅速出現胸悶,咳嗽等,所以以清營分瀉熱為主,兼化痰理氣;進一步發展傳入“血分”,呈現危重癥表現。(3)在新型冠狀病毒肺炎的診治中要注意,“五行生克制化”的原理,所謂“五臟六腑皆令人咳,非獨肺也”,及“見肝之病,知肝傳脾,當先實脾”的思想注意各臟腑之間的關聯,此次新型冠狀病毒肺炎發病中有患者食欲不振,惡心嘔吐,大便不通或腹痛、腹瀉等癥狀,在這收治的患者中皆有體現,所以要注重“培土生金”,固護脾胃。

隨著對該病研究的深入,結合一線接診和多年來從事傳染病防治的經歷,目前認為:(1)確診患者的治療是重點任務。(2)疑似患者的排查已經到關鍵時刻。(3)有流行病史、癥狀輕微、影像學改變,但核酸檢測陰性人群,或可疑感染者或輕癥感染者的存在成為可能,不容忽視,此類人群作為傳染源的可能性必須引起足夠的重視[10],對于當前疫情的控制尤為關鍵。

此外,也有一些建議供大家參考:(1)堅持“中西醫并重”的衛生工作方針,新冠肺炎的防治工作也不能例外,大力倡導中西醫有機結合[11],所有患者在應用西藥時,第一時間要應用中醫藥治療,依據辨證論治基本原則,盡量做到“一人一方”或者“一地一方”。(2)可適當延長密切接觸者或者可疑人員的醫學觀察期,以防最長時間的發病者。(3)對于治療,在內服中藥的同時,要注重中醫外治法的重要作用,如香薰、鼻部給藥、穴位貼敷、灌腸療法等。(4)一定要注意精神和運動調攝,“恬惔虛無,精神內守”,做到情志條暢,適當加強室內運動調養。(5)對已經治愈的患者要加強隨診,注意疾病之后的“瘥后防復”,另外注意經驗總結和后遺癥的防治,第六版診療方案對于出院后注意事項做出了更明確具體的要求[12]。

(河北省中醫醫院耿立梅教授指導患者救治,河北醫科大學孔令玉博士在文獻整理中提供幫助,特此致謝!)

利益沖突:所有作者聲明無利益沖突

作者貢獻聲明

陳杰勇:設計研究方案,實施研究過程,中醫理論闡述,論文撰寫; 蘇義:分析試驗數據,論文核校;陳麗茹:參與研究過程,論文修改