“一帶一路”沿線國家互聯網基礎設施的貿易效應

趙維 鄧富華 霍偉東

摘要:在“一帶一路”建設背景下,研究闡釋“一帶一路”沿線國家互聯網基礎設施的貿易效應及其作用機制,對于當前中國優化沿線國家的互聯網基礎設施建設布局,有效激發貿易效應,應對外貿環境的不利沖擊,具有重要的現實意義。文章基于貿易成本和全要素生產率的分析視角,構建2007—2017年中國與45個“一帶一路”沿線國家的面板數據,運用中介效應模型實證考察“一帶一路”沿線國家互聯網基礎設施的貿易效應。總體檢驗結果表明,“一帶一路”沿線國家互聯網基礎設施有利于中國與沿線國家的雙邊貿易往來,且主要通過降低貿易成本而非提高全要素生產率來發揮貿易效應。異質性檢驗結果表明,無論區分貿易方向還是沿線國家經濟發展差異,互聯網基礎設施都具有明顯的貿易效應,其中:貿易成本的中介效應主要發生在沿線發達國家對中國進、出口貿易中;全要素生產率的中介效應主要發生在沿線國家對中國出口貿易以及沿線發展中國家對中國進出口貿易中。新形勢下中國參與“一帶一路”沿線國家的互聯網基礎設施建設,要注意合理布局和把握建設力度,既培育貿易增長新動能,也優化進出口貿易結構。

關鍵詞:一帶一路;互聯網基礎設施;貿易效應;貿易成本;全要素生產率

一、研究問題與文獻綜述

自“一帶一路”倡議提出以來,沿線國家的信息基礎設施持續改善,互聯網紅利得到持續釋放,傳統企業與行業邊界被打破,信息等資源要素的跨境流動逐漸加快,有力地促進了跨境貿易和投資的發展。2015年3月,《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》發布,提出以“五通”為主要內容和抓手打造“一帶一路”商貿流通平臺。其中,貿易暢通是建設的重點,設施聯通是建設的硬件,后者是前者的基礎且為其提供支撐。同年7月,國務院印發《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》,首次肯定了互聯網的基礎設施屬性,強調了其在社會資源優化配置、信息化基礎設施建設以及促進經濟增長方面的重要作用。2017年10月,習近平在黨的十九大報告中共八次提及互聯網,強調積極推動互聯網與實體經濟的深度融合,加快培育經濟增長新動能。為貫徹落實“一帶一路”倡議,中國企業與沿線國家展開了廣泛的投資與合作,幫助沿線國家改善互聯網基礎設施,經過不懈努力,取得了許多關鍵性成果,如中國—東盟信息港開通,中阿網上絲綢之路啟動,泰國架設近7.5萬個村莊的高速網絡,“老撾一號”通信衛星發射成功,“中巴光纜”建成運行,等等。隨著中國與“一帶一路”沿線國家商貿合作的持續推進,研究沿線國家互聯網基礎設施改善的貿易效應及其作用機制,對于當前中國優化建設布局,有效激發貿易效應,持續完善貿易結構,進而應對長期、復雜的中美貿易摩擦對中國外貿的不利沖擊,無疑有著重要的現實意義。

既有大量文獻探討了互聯網基礎設施對經濟增長的影響。Koutroumpis將宏觀生產函數嵌入到微觀模型,以2002—2007年22個OECD國家的面板數據為樣本,實證結果表明一國的互聯網基礎設施越完善,越有助于該國經濟增長[1]。Czernich等注意到互聯網基礎設施對經濟發展的影響可能存在內生性問題,以語音電話網絡的銅線和家庭配線架之間的有線電視網絡同軸電纜作為互聯網基礎設施的工具變量,并控制國家固定效應和工具變量的兩階段效應,依然證實互聯網基礎設施有利于經濟增長[2]。也有一些學者提出互聯網基礎設施有別于交通、電力等其他基礎設施,更多地表征信息化水平和技術進步,容易影響企業生產效率。Dunnewijk等指出,互聯網基礎設施會通過“傳統路徑”和“網絡路徑”展現出信息化的良性機制,其中,“傳統路徑”是指互聯網作為信息化技術會在企業生產運營中得以應用從而直接提高企業生產率,“網絡路徑”則表示互聯網的技術溢出和擴散會通過網絡效應貢獻于全要素生產率[3]。Jiménez等也認為,互聯網基礎設施具備“科技”的屬性,可作為技術水平的代理變量[4]。也有部分文獻考察互聯網基礎設施對跨境貿易的影響。Freund和Weinhold發現互聯網基礎設施對服務貿易有著正向效應[5]。Freund和Weinhold采用1995—1999年56個國家的跨國數據,發現互聯網基礎設施存在積極的貿易效應,尤其對于欠發達國家[6]。Bojnec和Fert側重考察互聯網基礎設施對農產品貿易的影響,也得到了正向貿易效應的結論[7]。近年來,一些學者開始關注互聯網基礎設施對跨境貿易的作用渠道。李坤望等認為,信息化技術通過提高勞動生產率來增加企業的出口量[8]。施炳展指出,互聯網基礎設施可以通過幫助企業節約信息成本從而促進出口[9]。潘家棟和肖文基于中國對21個主要出口貿易伙伴國或地區的經驗證據,發現互聯網會通過降低成本來促進出口,并且對發達國家的出口效應強于發展中國家[10]。諸如上述文獻表明,互聯網基礎設施表征信息化水平,有利于推進經濟增長或促進對外貿易,對貿易的傳導渠道既可能通過降低企業交易成本,也可能通過提高企業生產率實現,且因對象經濟發展不同而呈現出口效應差異。

為考察“一帶一路”沿線國家互聯網基礎設施的貿易效應及其傳導渠道,本文在研究闡釋互聯網基礎設施對貿易的作用機制基礎上,構建2007—2017年中國與45個“一帶一路”沿線國家的面板數據,運用中介效應模型從貿易成本和全要素生產率視角展開實證檢驗。與既有文獻相比,本文在研究思路、樣本選擇和估計方法方面都有所拓展。第一,研究思路方面,以往大量文獻大多考察信息化對經濟增長的促進作用,較少探討互聯網基礎設施對國際貿易的影響,實證識別其作用渠道的尤為少見,而本文從貿易成本和全要素生產率視角實證考察互聯網基礎設施對跨境貿易的傳導渠道。第二,在樣本選擇上,有別于潘家棟和肖文[10]僅選取21個主要出口貿易伙伴國家和地區,本文聚焦中國與45個“一帶一路”沿線國家的總體貿易、出口貿易和進口貿易(見表1)。第三,在實證考察互聯網基礎設施的貿易效應傳導渠道時,為克服現有數據庫中貿易成本和全要素生產率缺失值較多的問題,科學測算貿易成本和全要素生產率,并選用遞歸方法對貿易成本和全要素生產率的中介效應進行檢驗。

二、研究假設

(一)互聯網基礎設施的直接貿易效應

互聯網基礎設施可通過乘數效應和廣告效應途徑直接擴大進出口貿易需求,加快可貿易商品和服務的流動。從乘數效應看,互聯網基礎設施作為一項政府公共支出或具有“公共”屬性的私人投資,會發揮乘數效應,既提高邊際資本產出率,增加產品與服務的出口進而誘發更多的出口需求,也增加國民收入引致更多的進口需求。從廣告效應看,隨著互聯網基礎設施的發展,消費者可接觸到越來越多的國外商品與服務,尤其在國內難以滿足其多樣化需求的情境下,容易形成對國外替代產品的進口需求;生產者可借助互聯網基礎設施本身搭載的網絡、組織、系統等功能,突破地理空間的限制,更加便捷地推介商品與服務,加快可貿易商品或服務在貿易供需雙方之間的流轉,擴大出口需求,進而有利于促進該國的對外貿易。況且,互聯網基礎設施有利于提高信息化水平,幫助服務突破儲存和運輸限制,推動生產與服務的分離,提升服務的可貿易性。據此,本文提出如下假設。

H1:互聯網基礎設施會對貿易形成正向的促進作用。

(二)互聯網基礎設施的間接貿易效應

互聯網基礎設施可通過減少跨境貿易的信息不對稱、擴大貿易市場稠密度、優化貿易組織方式、降低貨物通關成本等渠道有效降低貿易成本進而提高貿易流量。

第一,互聯網基礎設施通過減少跨境貿易的信息不對稱來提高貿易流量。互聯網可有效組織供需雙方借助搜索引擎迅速獲取對方報價[11],減少跨境貿易中的信息不對稱,降低貿易企業與客戶、供應商及合作伙伴的溝通協作和交易成本,提高進出口方的搜尋匹配率。

第二,互聯網基礎設施通過擴大貿易市場稠密度來提高貿易流量。互聯網基礎設施可創造更大的跨境交易市場,拓展要素市場和產品市場的深度和廣度,使企業可以接觸更多國家和地區的貿易廠商,為不同門類復雜產品的貿易創造有利條件[12-14]。

第三,互聯網基礎設施通過優化貿易組織方式來提高貿易流量。互聯網基礎設施可以促進不同中間產品企業的分工合作和服務外包,提升企業協同效率,有效降低單位產出成本,如減少錯誤率、浮動時間和緩沖性存貨,降低銷售與管理費用,改進現金流等,從而創造更多的貿易流量。

第四,互聯網基礎設施通過降低貨物通關成本來提高貿易流量。互聯網基礎設施的改善,會提升政府部門的信息化水平,有利于提高進出口商品的通關效率,幫助企業節約通關時間和費用,進而擴大貨物貿易量。據此,本文提出以下假設。

H2:互聯網基礎設施會通過降低貿易成本提高貿易效應。

互聯網基礎設施如同“潤滑劑”,會加快創新要素資源流動,通過提升企業研發能力、完善產業鏈條引致的技術外溢來提升企業的全要素生產率,進而促進其開展對外貿易活動。

第一,互聯網基礎設施有利于積累人力資本,提升企業研發能力,通過提高全要素生產率進而擴大貿易量。一國豐富的互聯網資源可提高該國人力資本質量,使得該國勞動者能夠有效地通過在線學習和網絡培訓提高研發技能,促進資本積累,推動企業創新發展,從而提升企業的全要素生產率[8,15],增強企業的國際市場競爭能力,進而促進該國的對外貿易。

第二,互聯網基礎設施有利于提升產業融合度,完善與貿易相關的產業鏈條,提高全要素生產率進而擴大貿易量。互聯網會打破傳統企業與行業的邊界,促進企業間的跨界融合,提升企業與上下游企業的協同效率,延伸貿易產業鏈,容易引致更多的技術溢出,推動技術創新從而提高全要素生產率[16-17]。據此,本文提出相關假設。

H3:互聯網基礎設施會通過提高全要素生產率擴大貿易效應。

綜上分析,互聯網基礎設施的貿易效應路徑分解可如圖1所示。

三、模型、變量與數據

(一)模型設定

為了檢驗“一帶一路”沿線國家互聯網基礎設施對其與中國雙邊貿易的直接和間接影響,借鑒張秀武等[18],采用遞歸方程依次對貿易成本和全要素生產率兩個渠道進行中介效應檢驗:(1)檢驗互聯網基礎設施對中國與“一帶一路”沿線國家雙邊貿易的影響系數是否顯著,若顯著按中介效應立論;若不顯著按遮掩效應立論。(2)分別對互聯網基礎設施和貿易成本或全要素生產率進行回歸,檢驗估計系數的顯著性水平,若系數顯著則說明存在中介效應,反之需要做進一步檢驗。(3)對互聯網基礎設施和貿易成本或全要素生產率與雙邊貿易量同時進行回歸,在控制中介變量作用時檢驗互聯網基礎設施對雙邊貿易的系數是否顯著,若顯著則說明部分中介效應明顯,反之說明完全中介效應顯著。如果第二步中互聯網基礎設施對貿易成本或全要素生產率的估計系數不顯著,或第三步中介變量的估計系數不顯著,則需要采用Sobel、Bootstrap或MCMC檢驗做進一步識別。考慮到Bootstrap檢驗在估計置信區間時比其他檢驗方法更為精確[19],本文主要采用Bootstrap檢驗進行識別。

(二)變量及數據說明

1.被解釋變量

對外貿易(trade),采用“一帶一路”沿線國家與中國的貿易規模來衡量,同時為了區分貿易方向差異,具體估計時將被解釋變量進一步分解為出口規模(export)、進口規模(import)。數據來自于世界銀行WDI數據庫。

2.關注變量

互聯網基礎設施(internet),采用“一帶一路”沿線國家的安全互聯網服務器數量(每百萬人)計算。數據來自于世界銀行WDI數據庫。

3.中介變量

(1)貿易成本。

由表2可知,與中國的年均貿易成本最低的國家是越南,其次是阿聯酋、泰國、新加坡、沙特阿拉伯、蒙古等國,而摩爾多瓦、波黑、馬爾代夫、馬其頓、亞美尼亞等國與中國的年均貿易成本相對偏高。進一步將“一帶一路”沿線國家樣本區分為發達國家、發展中國家和經濟轉型國家(見表1),得到這三類國家與中國的年均貿易成本分別為0.477、0.426、0.514,從側面反映出中國與“一帶一路”沿線發展中國家的年均貿易成本較低,說明兩國經濟發展水平越相似,越有利于節約貿易成本。

本文進一步從動態角度考察2007—2017年“一帶一路”沿線國家與中國的貿易成本變化,如表3所示。由表3可知,與孫瑾和楊英俊[24]得到“一帶一路”沿線國家與中國在1993—2013年間貿易成本顯著下降的結論不同,考察期內所有沿線國家與中國的貿易成本變化不大,平均每年的變化幅度介于-0.07%~0.03%之間。多數國家與中國的貿易成本呈逐年下降態勢,但仍有個別國家如哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、科威特、泰國、印度、沙特阿拉伯等國與中國的平均貿易成本輕微上升。

(2)全要素生產率測算。

考慮到本文研究視角有別于企業微觀層面的研究,在進行國別研究時更適用于采用經典的索洛余值法在微觀層面的研究中,企業全要素生產率的測算應用最廣泛的是OP方法[25]。估計全要素生產率[25](TFP,用tfp表示變量),將生產函數設定為規模報酬不變的CD生產函數:

從表4可以看到,TFP較高的國家主要是希臘、塞浦路斯、波蘭、科威特、巴基斯坦等國,并且發達國家占據多數;TFP較低的國家主要是一些發展中國家,其中,TFP最低的國家有蒙古、尼泊爾、老撾、吉爾吉斯斯坦以及白俄羅斯等。

進一步從動態角度考察2007—2017年“一帶一路”沿線國家TFP的年均變化,如表5所示。2017年大多數國家的年均TFP較2007年均有所增長,其中烏茲別克斯坦、黎巴嫩、卡塔爾、亞美尼亞、新加坡和盧森堡等國年均TFP的增長較大。

4.控制變量

借鑒經典文獻,選取經濟距離(dgdp)、地理距離(dist)、關稅稅率(tarr)、外商直接投資(fdi)、技術創新水平(patent)作為控制變量。其中:關稅稅率(tarr)表示“一帶一路”沿線國家所有產品的適用關稅稅率經加權平均后計算得到的整體關稅稅率;技術創新(patent)采用沿線國家申請的專利數量來衡量,該值越高,表明技術創新水平越高,越有利于TFP的提升從而促進雙邊貿易[26];經濟距離(dgdp)、地理距離(dist)的數據來源于CEPII數據庫;其他變量數據均來源于WDI數據庫。主要變量的描述性統計結果見表6。

四、實證結果與分析

(一)基準回歸

采用2007—2017年中國與45個“一帶一路”沿線國家的面板數據,運用中介效應模型實證考察“一帶一路”沿線國家互聯網基礎設施的貿易效應,估計結果見表7。其中,模型(1)—(4)是對遞歸方程(1)的估計,檢驗互聯網基礎設施對貿易規模的影響;模型(5)和(6)是基于遞歸方程(2)和(3)衡量貿易成本的中介效應;模型(7)和(8)是基于遞歸方程(2)和(3)衡量全要素生產率的中介效應。表7中,模型(1)—(4)依次加入控制變量,衡量互聯網基礎設施對貿易規模的影響,在控制了一系列因素后,互聯網基礎設施對貿易規模的影響依然顯著,證實了研究假設1。各控制變量的估計結果都符合預期,表明中國與“一帶一路”沿線國家的地理距離越近、經濟距離越大,沿線國家的關稅稅率越低、外商直接投資規模越大、創新水平越高,越有利于擴大中國與沿線國家的貿易規模。

模型(5)—(6)主要檢驗互聯網基礎設施通過貿易成本渠道產生的中介效應。模型(5)中,互聯網基礎設施(internet)的估計系數為-0.022,在1%的水平上顯著,表明互聯網基礎設施越完善,越有利于降低貿易成本。地理距離(dist)、關稅稅率(tarr)和外商直接投資(fdi)都顯著為正。模型(6)同時納入互聯網基礎設施(internet)和貿易成本(cost)后,互聯網基礎設施(internet)的估計系數依然顯著,貿易成本(cost)的估計系數為-3.254,在1%的水平上顯著,表明貿易成本存在中介效應。根據逐步檢驗法的思路,本文計算出中介效應為26.03%③,并且間接效應和直接效應之比為0.35,

表明互聯網基礎設施的貿易效應有26.03%是通過降低貿易成本實現,故研究假設2得證。

模型(7)—(8)主要檢驗互聯網基礎設施通過TFP對跨境貿易的中介效應。模型(7)中,互聯網基礎設施(internet)對全要素生產率(tfp)的估計系數在1%的顯著性水平上為正,說明互聯網基礎設施的改善有利于提升全要素生產率。模型(8)同時納入互聯網基礎設施(internet)和全要素生產率(tfp)估計對貿易總量的影響時,全要素生產率(tfp)對雙邊貿易的影響未出現統計上的顯著特征,因此本文采用偏差校正的非參數百分位Bootstrap檢驗,結果依然不顯著,表明互聯網基礎設施通過全要素生產率來影響跨境貿易的中介效應不明顯。

(二)異質性檢驗

1.區分貿易方向

考慮到互聯網基礎設施對不同貿易方向(出口、進口)的中介效應有所差異,同時為了避免在引力模型回歸中出現“銀牌錯誤”[27],本文在后續的回歸模型中將“一帶一路”沿線國家對中國的總體貿易區分出口和進口,分別進行中介效應檢驗。

圍繞貿易成本和全要素生產率在“一帶一路”沿線國家互聯網基礎設施與這些沿線國家對中國出口貿易之間的中介效應展開檢驗,估計結果列于表8。

301 模型(1)—(4)中,互聯網基礎設施(internet)的估計系數在1%的顯著性水平上為正。模型(5)—(6)中,互聯網基礎設施對貿易成本的影響系數在1%水平上顯著為負,在控制貿易成本對出口的影響后,互聯網基礎設施的估計系數依然顯著為正,說明貿易成本的部分中介效應顯著。經測算,貿易成本在沿線國家互聯網基礎設施影響出口貿易中的中介效應為21.71%,并且間接效應和直接效應之比為0.27,表明互聯網基礎設施對“一帶一路”沿線國家出口貿易的影響有21.71%由貿易成本的下降所致。模型(7)—(8)中,互聯網基礎設施對全要素生產率(tfp)的估計系數顯著為正,在控制tfp對出口的影響后,互聯網基礎設施對出口的影響依然顯著,說明全要素生產率的部分中介效應顯著。通過逐步檢驗法計算得到全要素生產率在沿線國家互聯網基礎設施影響出口貿易中的中介效應為11.17%,且間接效應和直接效應之比為0.12,說明互聯網基礎設施對“一帶一路”沿線國家出口貿易的影響有11.17%是由全要素生產率的上升所致。

圍繞貿易成本和全要素生產率在“一帶一路”沿線國家互聯網基礎設施與這些國家對中國進口貿易之間的中介效應展開檢驗,估計結果列于表9。由模型(1)—(4)可知,互聯網基礎設施(internet)的進口貿易效應在1%的水平上顯著。模型(5)和(6)中,互聯網基礎設施對貿易成本的影響在1%水平顯著為負,并且在控制貿易成本對進口的影響后,互聯網基礎設施的估計系數依然顯著。根據逐步檢驗法的思路,計算得到中介效應為24.54%,且間接效應和直接效應之比為0.33,說明“一帶一路”沿線國家互聯網基礎設施對進口貿易的影響有24.54%由貿易成本下降所致。模型(7)—(8)中,全要素生產率在“一帶一路”沿線國家互聯網基礎設施影響進口貿易中的中介效應并不顯著。

2.區分經濟發展差異

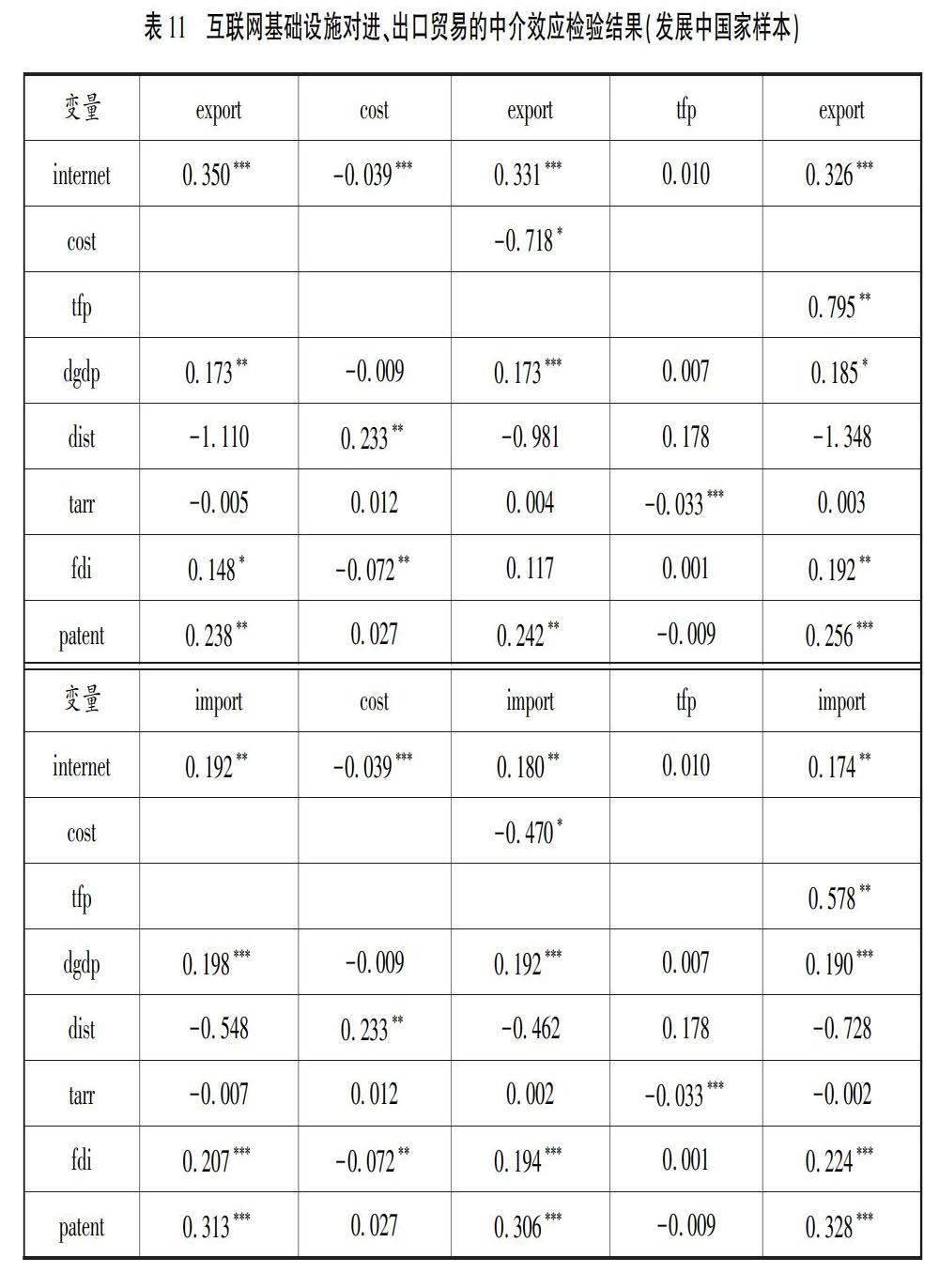

考慮到“一帶一路”沿線國家經濟發展水平的差異,進一步細分樣本,分別對發達國家和發展中國家樣本進行回歸分析,估計結果列于表10和表11。表10是基于發達國家樣本的中介效應檢驗。由表10可知,“一帶一路”沿線發達國家互聯網基礎設施每提高一個百分比,對中國的出口貿易增加0.483個百分比,并且貿易成本(cost)的估計系數為-6.427,在1%的水平上顯著,表明貿易成本的中介效應明顯,經逐步檢驗法計算得到貿易成本中介效應發揮35.93%的作用,間接效應和直接效應之比為0.54;全要素生產率對出口貿易的回歸系數不顯著,運用非參數百分位Bootstrap法進行檢驗,由于樣本量過小難以得到可信的結論,觀察發現全要素生產率(tfp)對出口貿易回歸系數的P值為0.107,仍然不顯著。在沿線發達國家對中國的進口貿易中,貿易成本的中介效應在1%的水平上顯著,經逐步檢驗法測算發揮了32.68%的作用,間接效應和直接效應之比為0.55;全要素生產率(tfp)的中介效應并不顯著。

表11是基于發展中國家樣本的中介效應檢驗。在中國與“一帶一路”沿線發展中國家的出口貿易中,互聯網基礎設施每提高一個百分比,沿線發展中國家對中國的出口貿易量增加0.350個百分比,明顯低于發達國家,但運用非參數百分位Bootstrap法進行檢驗,結果表明全要素生產率中介效應不顯著。在沿線發展中國家進口貿易中,互聯網基礎設施每提高一個百分比,沿線發展中國家對中國的進口貿易量增加0.192個百分比,明顯低于發達國家,而運用非參數百分位Bootstrap法進行檢驗,結果表明全要素生產率中介效應不顯著。

五、結論與啟示

互聯網基礎設施拓展了基礎設施的內涵與外延,契合信息化時代的發展趨勢,對跨境貿易產生著重要的影響。本文采用中國與“一帶一路”沿線國家的跨國面板數據,實證檢驗“一帶一路”沿線國家互聯網基礎設施的貿易效應以及貿易成本和全要素生產率的中介效應。結果顯示,“一帶一路”沿線國家互聯網基礎設施會明顯促進中國與沿線國家的雙邊貿易往來,且主要通過降低貿易成本而非提高全要素生產率來發揮貿易效應;區分貿易方向、沿線國家經濟發展差異后,“一帶一路”沿線國家互聯網基礎設施都會促進其對中國的進、出口貿易。其中:貿易成本的中介效應主要發生在“一帶一路”沿線國家對中國進、出口貿易中,無論發展中國家還是發達國家;全要素生產率的中介效應主要發生在“一帶一路”沿線國家對中國出口貿易,以及沿線發展中國家對中國進出口貿易中。換言之,在“一帶一路”沿線發達國家互聯網基礎設施影響其對中國的進出口貿易中,貿易成本的中介效應發揮著重要作用,而全要素生產率的中介效應并不明顯,但在沿線發展中國家互聯網基礎設施影響其對中國的進出口貿易中,全要素生產率和貿易成本的中介效應同時存在,均發揮著重要的作用。

后金融危機時代,“逆全球化”思潮涌動,貿易保護主義抬頭。中國審時度勢,主動承擔起大國責任,提出構建命運共同體的“一帶一路”倡議,力主有序推進沿線國家的基礎設施互聯互通和貿易便利化自由化。“一帶一路”沿線多為發展中國家,信息基礎設施建設較為落后。在新時代背景下,互聯網基礎設施作為一種信息技術的載體,將有力地推進國際貿易發展。面對形勢嚴峻的中美貿易摩擦,中國既要積極幫助“一帶一路”沿線推進互聯網基礎設施建設,有效激發沿線國家尤其是發展中國家對中國的貿易潛力,挖掘和培育對外貿易增長新動能,也要結合外貿結構調整需要,針對不同經濟發展差異的沿線國家布局基礎設施建設,合理優化中國進出口貿易結構。參考文獻:

[1]KOUTROUMPIS P.The economic impact of broadband on growth:A simultaneous approach[J].Telecommunications Policy,2009,33(9):471-485.

[2]CZERNICH N,FALCK O,KRETSCHMER T,et al.Broadband infrastructure and economic growth[J].The Economic Journal,2011,121(552):505-532.

[3]DUNNEWIJK T,MEIJERS H,Van Z A.Accounting for the impact of information and communication technologies on total factor productivity[R].JRC Scientific and Technical Reports,2007.

[4]JIMNEZ M,MATUS J A,MARTNEZ M A.Economic growth as a function of human capital,Internet and work[J].Applied Economics,2014,46(26):3202-3210.

[5]FREUND C,WEINHOLD D.The Internet and international trade in services[J].American Economic Review,2002,92(2):236-240.

[6]FREUND C L,WEINHOLD D.The effect of the Internet on international trade[J].Journal of International Economics,2004,62(1):171-189.

[7]BOJNEC ,FERT I.Broadband availability and economic growth[J].Industrial Management & Data Systems,2012,112(9):1292-1306.

[8]李坤望,邵文波,王永進.信息化密度、信息基礎設施與企業出口績效:基于企業異質性的理論與實證分析[J].管理世界,2015(4):52-65.

[9]施炳展.互聯網與國際貿易:基于雙邊雙向網址鏈接數據的經驗分析[J].經濟研究,2016,51(5):172-187.

[10]潘家棟,肖文.互聯網發展對我國出口貿易的影響研究[J].國際貿易問題,2018(12):16-26.

[11]鄭世林,周黎安,何維達.電信基礎設施與中國經濟增長[J].經濟研究,2014,49(5):77-90.

[12]YADAV N.The role of Internet use on international trade:evidence from Asian and sub-Saharan African enterprises[J].Global Economy Journal,2014,14(2):189-214.

[13]岳云嵩,李兵,李柔.互聯網會提高企業進口技術復雜度嗎:基于倍差匹配的經驗研究[J].國際貿易問題,2016(12):131-141.

[14]李金城,周咪咪.互聯網能否提升一國制造業出口復雜度[J].國際經貿探索,2017 (4):24-38.

[15]KAFOUROS M I.The impact of the Internet on R&D efficiency:theory and evidence[J].Technovation,2006,26(7):827-835.

[16]李平,王春暉,于國才.基礎設施與經濟發展的文獻綜述[J].世界經濟,2011,34(5):93-116.

[17]HURLIN C.Network effects of the productivity of infrastructure in developing countries[R].Policy Research Working Paper,2006,No. 3808.

[18]張秀武,劉成坤,趙昕東.人口年齡結構是否通過人力資本影響經濟增長:基于中介效應的檢驗[J].中國軟科學, 2018(7):149-158.

[19]溫忠麟,葉寶娟.中介效應分析:方法和模型發展[J].心理科學進展,2014,22(5):731-745.

[20]NOVY D.Is the iceberg melting less quickly? International trade costs after World War II[R].Warwick Economic Research Paper,No.764,2006.

[21]NOVY D.Gravity redux: measuring international trade costs with panel data[J].Economic Inquiry,2013,51(1):101-121.

[22]錢學鋒,梁琦.測度中國與G-7的雙邊貿易成本:一個改進引力模型方法的應用[J].數量經濟技術經濟研究,2008,25(2):53-62.

[23]ANDERSON J E,YOTOV Y V.The changing incidence of geography[J].American Economic Review,2010, 100(5):2157-2186.

[24]孫瑾,楊英俊.中國與“一帶一路”主要國家貿易成本的測度與影響因素研究[J].國際貿易問題,2016(5):94-103.

[25]聶輝華,賈瑞雪.中國制造業企業生產率與資源誤置[J].世界經濟,2011,34(7):27-42.

[26]劉華軍,楊騫.資源環境約束下中國TFP增長的空間差異和影響因素[J].管理科學,2014,27(5):133-144.

[27]BALDWIN R,TAGLIONID.Gravity for dummies and dummies for gravity equations[R].National Bureau of Economic Research,2006.DOI:10.3386/w12516.