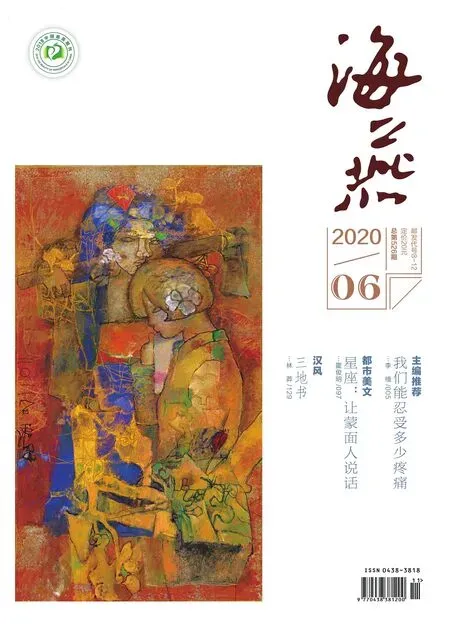

礁石上的少女

七歲的時候,她看見雜志里的一幅畫,非常喜歡。那是一個礁石上的少女,穿著粗布衣裳,那雙清澈又略帶憂郁的眼睛里,充滿著對遠方的渴盼和向往。那本雜志的封面上,是一位靚麗女孩兒的照片,女孩兒倚在琳瑯滿目的櫥窗邊,洋氣、時尚,笑容甜美。這兩個畫面行成了鮮明的對比。

因為她是個孩子,只是感性地喜歡那幅畫,也沒有去記住作者是誰。一年又一年,那幅畫在她腦海里縈紆不去。她漸漸長大,她想知道那幅畫的作者是誰。但是,找不到那本雜志和畫了。甚至,她寫下了一首詩:

那個礁石上的孩子,

她在等消息嗎?

海鷗一群群飛起來了,

她在等船嗎?

船一艘艘過去了,

浪花浸濕了她的鞋子。

二十年后,她研究生畢業,拒絕了家里安排好的待遇優厚的工作。只身來到一個她向往的城市,做了一家藝術雜志的編輯。在人們的眼中她是一個奇怪的女孩兒。她衣著樸素,長得很周正,從不涂脂抹粉,一貫素顏示人。但是,她卻肯花上千元去聽一場音樂會,或去看一場藝術展覽。她的稿件常常視角獨特,語言清新,有讀者說看這本雜志就是要看她的文章的。

她有時實事求是,對一些庸俗的藝術現象尖銳地批評,弄得當地的一些藝術團體很沒面子。領導委婉地提醒過幾次,她依然我行我素。她有很多搞藝術的朋友,其中有不少年輕的小伙子,但是,任何一個都成不了她的男友。

只有她自己知道,她就如同那個礁石上的少女,孤獨地執著地望著遠方,在期盼什么。

那天,她去采訪當地的一位畫家。這畫家據說很另類,出名甚早,卻老不走紅。畫家平靜地畫了二十多年了。其實,他那些作品,同行們內心服,說得最多的就是“氣息很好!”氣息,就是格調就是意境。畫家總是埋頭在他的工作室,很少和外界接觸。甚至,有記者聯系他,要采訪他,他也拒絕。沒有炒作,沒有互相的幫襯,很難紅的。

“不能遺漏真正該采寫的人。”她一直這樣對自己說。其實,有人主動聯系她,討好她,甚至開出條件,希望她去采寫,她都漠然置之。

她撥通了畫家的電話,畫家居然爽快地答應她去采訪。其實畫家很關注他們的雜志,看過她的不少文章。果然,他沒有失望,眼前的女孩兒,有很好的專業素養,做了功課,不造作,不卑不亢。于是,畫家跟她談了好多,甚至興致勃勃地把自己的舊作都拿出來給她看。那些舊作,如珍珠一樣,靜靜地躺在他的工作室。有的是他認為的好作品,但沒有人賞識;有的是他自己真的喜歡而不舍得出手的。

當他翻開那二十年前的舊作《礁石上的少女》時,她驚呆了。原來,作者是他。她告訴他,她七歲時就看過這幅畫。這幅畫已經伴隨了她二十年。那畫中人的目光、心緒和畫營造的那種氛圍一直伴隨著她。

他們開始了交往。后來,她知道,畫的模特就是他曾經的戀人。他們青梅竹馬,一起下鄉插隊、返城。他畫下最真實的她。在蹉跎歲月里向往著遠方的她,迷惘的她。后來,戀人去了國外。當她回來時,曾經的那個清純、樸質的少女變了。當衣著華麗一副見過大世面的她邀請他去國外發展時,他拒絕了。后來,他就藏起了這幅畫,至今仍孑然一身。

后來,他們戀愛了,不顧近二十歲的年齡差熱戀了。他想以她為模特重畫一幅,她說不必。“沒關系,我喜歡那幅畫,你畫的不僅僅是她,從那幅畫里,我看到了無數個她,看到了一種共同的心緒。”她說。

“走,我們看海去!你不能老待在畫室里。”結婚后,她對他說。