日語政治語篇的批評認知語言學分析

姚艷玲

(大連外國語大學 日本語學院/語言學研究基地/東北亞研究中心,遼寧 大連.16044)

0 引言

語言與政治有著密切的聯系。關于二者之間的密切聯系國內外學者已有評介與著述(田海龍,2002;雷大川,2009;楊可,2012;蔣春麗 等,2013;盧婷婷,2011,2016,2018)。這些研究從政治語言研究的視角探討政治的語言問題,通過研究語言來研究政治活動參與者的交際目的,并進一步提出作為一門新興的交叉學科、語言研究的新方向,如何建立政治語言學理論框架,并構建政治語言學的學科。近年來政治語言學作為政治學和語言學的交叉學科,越來越受到國內外語言學及政治學學界的矚目,學者們從不同角度論述語言在政治交際中的建構作用。本文在政治語言學的理論視角下考察日語的政治語言,基于批評認知語言學手法來分析日語的政治語篇,以此來探究在日語的政治話語中政治活動的參與者如何運用語言來建構政治交際。

1 政治語言學研究

孫吉勝(2013)從國際關系理論發展的角度提出國際政治語言學作為國際關系理論與語言學的一個跨學科研究領域,可以圍繞語言在學理和政策層面繼續深入。他基于語言具有的政治性、權力性、建構性的特點指出國際政治研究關注語言的重要性。孫玉華等(2015)從政治語言學學科建構的角度,厘清了政治語言學學科建設的相關理論問題。研究認為政治語言學是建立在語言學和政治學交叉點上的一門語言學分支學科,它是就語言(言語)而為語言與政治相互關系研究的一門交叉學科。主要運用語言學、政治學等學科理論與方法,研究語言與政治的共變關系問題,通過政治交際研究作為言語活動的政治話語,研究通過語言運用獲得政治權利與意識形態操控的規律與策略。

以上兩項研究都主張運用語言學的研究成果和研究方法來探討語言與政治的共變關系,比如批評話語分析與認知語言學的研究方法可以揭示政治語言的建構效果及話語策略。孫玉華等(2015)對政治語言學的學科定義、研究對象及研究方法進行了全面而清晰的梳理和界定,提出了政治語言學研究的理論框架。本文將遵循孫玉華等(2015)的理論框架,運用批評認知分析的研究方法研究日語的政治文本,從語義層面研究政治活動的參與者如何運用語言達到自己的目的及意識形態操控的策略。

2 前人研究與本文立場

2.1 批評話語分析

批評話語分析(Critical Discourse Analysis,CDA)旨在分析語言、權力和意識形態的關系、揭示語篇如何源于社會結構和權力關系,又如何為之服務(辛斌等,2013:1)。CDA的研究不斷深入,日益凸顯交叉學科的研究性質。其研究范圍也非常廣泛,包括政治話語、媒體話語等。國內代表性研究有田海龍(2002,2013a,2013b,2016);辛斌(2012);辛斌等(2013)等。CDA分析以語言為主要形式的社會交往活動,通過語篇揭示其隱含的意識形態意義和權利關系。劉文宇等(2016:45)認為批評性話語分析的熱點研究對象是政治話語,通過分析文本語篇及多模態語篇來揭示那些不易被人們覺察的語言與意識形態之間的關系,揭示出權利階層如何運用語言來影響人們的思想意識,從而維護自身利益和現存社會結構。從以上研究可以看出基于批評話語分析的研究對象和研究目標,CDA成為政治話語研究較為普遍采用的研究方法。

2.2 批評話語分析的認知取向

辛斌(2012:1)認為話語分析不僅需要社會視角,也需要認知視角,指出認知取向的批評話語分析是批評話語分析研究進一步發展的方向。田海龍(2013a:2)指出從話語層面切入的認知取向的批評話語分析借助認知語言學的理論發現話語/文本在概念隱喻、語法隱喻、指向/背景、轉喻、范疇化等方面的特征,通過分析這些文本/話語特征解釋文本的社會意義。由此學者們開始關注認知取向的批評話語分析的研究路徑。

張輝等(2008)較早提出了認知語言學與批評話語分析之間融合的可能性和可行性,指出二者之間在方法論和研究內容上具有不同的側重,因此互補性較強。認為二者的結合既能進一步提高CDA研究的明晰性和深度,又能促使認知語言學更加關注語言使用的社會性和政治性,考察語言在社會文化語境中的生成和理解的認知過程(張輝 等,2008:13)。另外張天偉等(2016:18)認為通過解讀不同話語策略的識解操作,研究話語背后隱性的意識形態,可以揭示語篇和概念化之間的關系。綜上所述,批評話語分析與認知語言學的融合為探究政治語篇所操縱的話語策略和其背后的認知機制提供了有利的工具。

2.3 批評認知語言學

政治語言的研究方法從較為常用的批評話語分析,到出現認知視角的取向,逐步呈現認知語言學與批評話語分析的融合。張輝等(2019)明確提出批評認知語言學理論,詳細介紹了批評認知語言學的目標、理論和應用以及方法論。張輝等(2019:1)認為批評認知語言學(Critical Cognitive Linguistics)可以稱為認知語言學的批評話語研究(Cognitive Linguistic Critical Discourse Studies),關注言語使用(usages)和其引起的相關聯的概念結構以及這些概念結構在話語語境中所承擔的意識形態或合法化的功能。由于人的語言理解和產出是由語言符號與認知識解共同作用的結果,因此分析政治或公共話語可以揭示寫作者/說話人如何通過操縱語言(使用不同詞語、構式以及不同的識解)達到操縱讀者/聽話人思維的目的(張輝 等,2019:2)。文章概述了批評隱喻分析、話語空間理論及趨近化理論的研究現狀,論述了批評認知語言學與語料庫及心理實驗方法相結合的最新進展。

2.4 本文立場

以上本文確立了政治語言學研究的理論視角,并在概述政治語言研究方法論發展趨勢的基礎上,明晰了批評認知語言學方法的可行性和可操作性。本文將運用認知語言學的概念化表征方式及識解操作理論,以日語的政治語篇為語料分析對象,來探討日語政治語篇的制造者所操縱的話語策略和其背后的認知機制,嘗試從政治語言學視角以批評認知語言學為分析方法來揭示日語政治語篇背后隱性的意識形態,以期推動日語的國際政治語言學的發展。本文以日本首相的公共演講語篇為語料分析對象,運用批評認知語言學分析方法討論話語策略與認知機制之間的互動關系,對話語策略的識解操作進行解讀。同時揭示日語政治語篇制造者話語策略的共性特征與不同語篇制造者的話語策略的個性特征。

3 日語政治語篇的批評認知語言學分析

3.1 政治語篇文本的選取

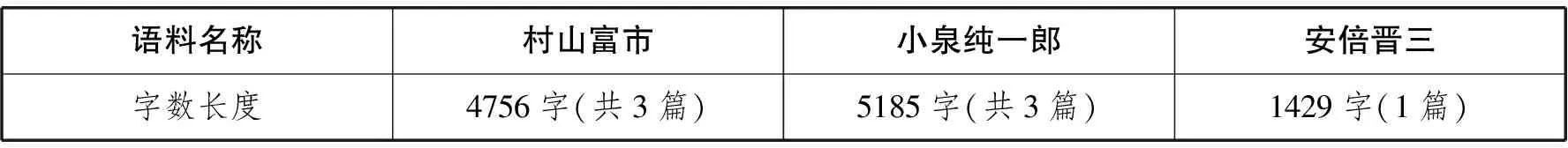

本文分析的政治文本選取了村山富市、小泉純一郎、安倍晉三這三任日本首相關于歷史問題認識的語篇為語料。包括以下兩部分:在二戰結束后50年、60年、70年的時間節點表明日本政府對戰爭歷史認識的“村山談話”(1995.8.15)、“小泉談話”(2005.8.15)、“安倍談話”(2015.8.14);及三任首相在任期內發表的有關歷史認識的其他公共演講語篇。共計10篇,約17221字。時間跨度為1995年至2016年。通過分析三任日本首相運用何種認知識解模式來實現話語策略,解析其話語意圖和意識形態,探討政治語篇和語篇制造者之間的互動關系。三任日本首相關于戰爭歷史認識的三篇“談話”語篇長度如下表所示。

表1 三任首相“談話”語篇長度

由上表可以看出,“村山談話”與“小泉談話”篇幅大體相當,而“安倍談話”篇幅較長。

表2 三任首相關于歷史認識的其他公共語篇長度

從表2可以看到,安倍除在戰后70年表明日本政府的歷史認識以外很少在公共演講中提及日本政府的歷史認識問題。

3.2 批評認知語言學分析

3.2.1 批評隱喻分析

批評隱喻分析是認知語言學與批評話語分析結合最為緊密也是最成功的研究(張輝等,2019:2)。它以概念隱喻理論為基礎,突出了“隱喻研究的政治化”趨勢。隱喻是我們的思維方式,在政治話語中發揮著重要的作用。

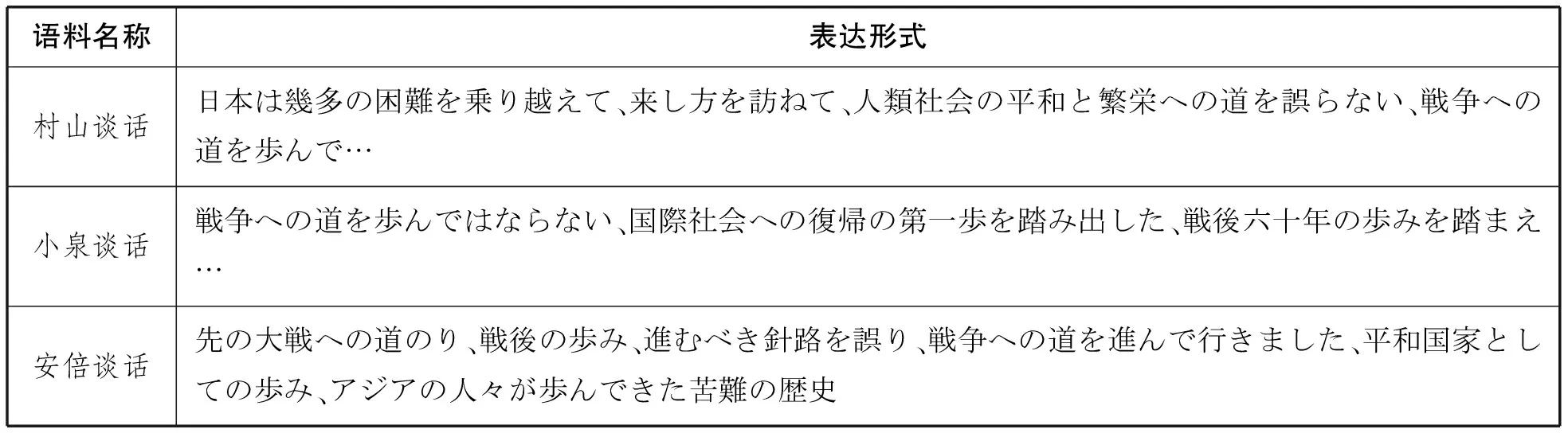

隱喻(metaphor)基于相似性(similarity),以較具體、熟悉的經驗域的理解來構建較抽象、不熟悉的經驗域。也就是以源域來理解目標域。表1三篇“談話”語篇中三任首相均運用了隱喻的概念化表征方式,借助“旅程”概念來描寫日本發動戰爭的行為和戰后重建的進程。其具體表達形式如下表所示。

表3 三任首相“旅程”隱喻操作的表達形式

將“旅程”中反映身體經驗的“走路”“邁步”的相關成分映射到“戰爭”的目標域中,用“走上戰爭之路”來指稱“發動了戰爭”,用“步子、步伐、道路、邁出第一步”來指稱二戰后發展的進程。由以上例示可以看到語篇制造者用較為具體可視并具有體驗性的事物(“道路”)來描寫對聽眾來說不太熟悉的“戰爭”行為,通過提供較為熟悉的“走路”經驗框架,來喚起聽眾的認知和情感共鳴,從而操縱話語受眾的概念化認知,來直接地影響受眾的情感傾向。

3.2.2 提喻(synecdoche)

提喻(synecdoche)是基于包含關系(類和種的關系)而發生的轉義。可以使用具有一般語義的形式來表達比較特殊的語義;或者使用具有較為特殊語義的形式來表達較為一般的語義(籾山洋介,2009:28)。例如日語“花見に行った。”(去賞花)一句中,以“花”指稱“桜”(櫻花),是使用“上位概念”來表達“下位概念” 。而“喫茶店でお茶でも飲もう。”(去咖啡館喝杯茶吧。)一句中,以“お茶”指稱“飲み物”(飲料),是使用“下位概念”來表達“上位概念”。

提喻基于人們可以將范疇進行伸縮的認知能力。以“上位概念”指稱“下位概念”,可以產生委婉的表達效果。例如日語中使用“用を足す/用足し”(辦完事)來表達人的大小便等排泄行為。這就是以語義較為寬泛的“用を足す/用足し”(辦事)來表達語義相對狹小的排泄行為,對“用を足す/用足し”(辦事)本來語義進行二次激活,從而產生委婉表達的效果。

“安倍談話”中出現了“深く名譽と尊厳を傷つけられた女性たち”(被嚴重傷害名譽與尊嚴的女性們)、“多くの女性たちの尊厳や名譽が深く傷つけられた”(眾多女性的尊嚴與名譽遭受嚴重傷害)的語句。這種話語策略即是用上位概念的“女性”指稱下位概念的“慰安婦”,通過模糊概念范疇的大小來回避由于直接表述所帶來的負面影響,體現了其表達意識形態的需要,達到其蒙蔽受眾的目的。“安倍談話”中還有一例對日本在第一次世界大戰后通過行使武力解決外交、經濟的困境表述為了“力の行使”,而沒有表達為“武力の行使”。“力”是一個上位概念,通過使用較為寬泛的“力”來指稱“武力”,同樣也是回避直接表述,抹消了“武力”所帶來的負面影響。

3.2.3 指示詞

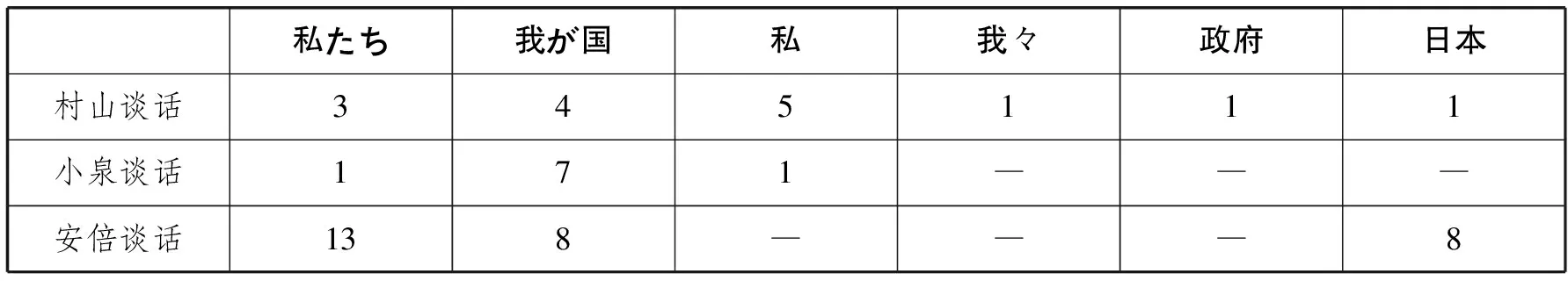

不同的人稱指示名詞標示了話者在話語交際中的定位,指示性短語可將聽者和說者置于相同的情景坐標中,即相同的空間、時間和社會范疇中,而將其他行為者定位于與之不同的社會范疇,從而確立外群體與內群體的距離和差異關系(唐韌,2014:21)。日語的人稱指示名詞一般稱為“人稱詞”。人稱詞的用法反映了說者自身以及聽者的認識方式,體現了對人際關系的認識方式。三任首相的“談話”語篇中指示詞的使用分布如下表所示。

表4 三任首相“談話”語篇中指示詞的使用分布

三篇“談話”中都較多使用了“我が國”(我國)這一指示詞。通過確立“我國”的定位,表明在與其他國家的關系坐標中“日本”對戰爭歷史認識的立場。“村山談話”比較顯著的特點是指示詞種類較為豐富,除第一人稱的“我、我們、我國”外,還使用了“政府、日本”等表明政府、國家立場的名詞。而其中第一人稱的“私(我)”較為突出,凸顯了村山個人對于歷史認識的見解或立場。“小泉談話”中頻繁使用的是“我が國”,表明在國與國的定位關系中的“日本”作為國家的立場。而“安倍談話”中可以看到“私たち”(第一人稱指示代詞復數形式)的使用頻率較高。他通過使用“我們”的指示詞將話者與聽眾置于同一情景坐標中,從而有意縮短與聽眾之間的心理距離,來操縱聽眾的情感取向。

3.2.4 名物化(nominalization)

認知語法認為順序掃描(sequential scanning)與總體掃描(summary scanning)是對事件的常態觀察的兩個方面。前者是沿時間軸對事件加以有序掃描,后者是對事件施加整體性識解的掃描。動詞側顯過程(process),順序掃描即被范疇化為動詞,而名詞側顯整體,總體掃描即被范疇化為名詞成分(蘭艾克,2008,2016:193-195;大堀壽夫,2002:19)。這種對同一事件的不同識解方式在語言編碼上表現為動詞與名詞的轉換。名物化(nominalization)即“名詞化”是指可以直接用動詞或動詞結構表達出的語義,換成用名詞或名詞短語來表達,這種語言詞性的選擇,在政治或新聞語篇中成為語篇制造者有意使用的一種語言策略。辛斌(2005:80)指出大量使用名詞性成分替代動詞性結構能有效削弱整個語篇的動作感,通過掩飾沿時間軸發生的“動作—結果”的施受關系,從而達到對事實因果關系的模糊效果。

在“安倍談話”中就發動戰爭的行為安倍使用了“先の大戦における行いについて…” (關于在那場戰爭中的行為)的表達形式。“行い”(okona-i)是動詞“行う”(okona-u)的名詞形態。本應該采用“先の大戦において行ったことについて…”(關于在那場戰爭中曾做過的事情)的動詞形態,卻通過使用“名物化”策略模糊了事實的因果關系。動詞側重描寫動作行為,刻畫過程性。通過使用名詞形態,削弱了動作感。“行い”(okona-i)一詞掩飾了實際動作中的施事關系和因果關系,逃避了動作行為主體、即日本作為發動戰爭國家的責任,來滿足隱含表達其意識形態的需要。

“名物化”是“安倍談話”頻繁使用的一個話語策略。例如在語篇的開頭部分談到日本發動“九·一八”事變及退出國際聯盟這一歷史事實時表述為了“満州事変、そして國際連盟からの脫退”。前者以名詞形式、后者以“脫退する”的名詞形式“脫退”結束句子。通過“名物化”前者刪除了動詞謂語“起こす”(發動),后者刪除了動詞“脫退する”的動詞詞尾及時態。上述兩例“名物化”都是將事件沿時間軸發生的過程性抹消,將引發事件的動作主體及蒙受事件結果的受害對象付之不問,把歷史事實模糊化從而避開了言及發動侵略戰爭的責任。

3.2.5 被動化(passivization)

“被動化”也是“安倍談話”頻繁使用的話語策略。例如“將來ある若者たちの命が、數知れず失われました”(擁有未來的年輕人的生命不計其數地失去了)、“中國に置き去りにされた三千人近い日本人の子どもたち”(被遺棄在中國的近三千人的日本人的孩子們)、“多くの女性たちの尊厳や名譽が深く傷つけられた過去”(許多女性們的尊嚴和名譽被嚴重傷害了的過去)等。辛斌(2005:80)還指出“語篇中的被動結構具有與名物化相似的功能,它為掩飾因果關系和行為者提供了方便”。

認知語法認為被動態的功能可以歸納為:①狀態化;②動作主體的非焦點化;③被動者(受事)的話題化等三方面(大堀壽夫,2002:163)。主動態與被動態的轉換體現了認知焦點的轉換,受事升格為主語即意味著引發事件的動作主體“脫焦點化”,削弱了行為或過程的動作感。上述例子中分別使用了“失う”(失去)、“置き去りにする”(遺棄)、“傷つける”(傷害)的被動態形式,而引發這一結果的當事者,即“誰讓人們失去了生命”“誰遺棄了孩子們”“誰嚴重傷害了女性們的尊嚴與名譽”等動作的發出者都沒有凸顯出來,通過回避提及施事、對其背景化,隱瞞了造成這一結果的責任者。

3.2.6 三任首相政治語篇的批評性比較分析

對于日本發動戰爭的行為安倍使用了“名物化”(行い),而村山在“迎來戰后50年的村山內閣總理大臣的談話”中明確使用了“行った”的動詞形態(例:“我が國が過去の一時期に行った行為は、…アジアの近隣諸國等の人々に、いまなお癒しがたい傷跡を殘しています”)(1994.8.31)(我國在過去一個時期所做的行為……給亞洲各鄰國的人們留下了時至今日也難以治愈的傷痕。)同樣對于安倍頻繁使用被動化,回避提及“責任者”的事件,村山在演講中也都明確使用主動態(“傷つける”),明確表達了事件的動作主體(例:“いわゆる従軍慰安婦問題は、女性の名譽と尊厳を深く傷つけた問題であり、…”)(1994.8.31)(所謂“慰安婦”問題是嚴重傷害女性的名譽和尊嚴的問題。)

通過以上的對比我們可以看到安倍的談話對這些歷史問題是別有意識地選擇了名物化、被動化及前文述及的提喻等話語策略,企圖模糊日本的歷史認識,逃避其發動戰爭的責任。這一談話的真正意圖并不是對歷史的深刻反省和真誠的道歉。安倍的這種政治意圖尤其體現在下面表明日本政府歷史認識的表述上。

村山談話:我が國は、…多くの國々、とりわけアジア諸國の人々に対して多大の損害と苦痛を與えました。…ここにあらためて痛切な反省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明いたします。

小泉談話:我が國は、…多くの國々、とりわけアジア諸國の人々に対して多大の損害と苦痛を與えました。…改めて痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明するとともに、…。

安倍談話:何の罪もない人々に、計り知れない損害と苦痛を、我が國が與えた事実。…我が國は、…繰り返し、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明してきました。

“小泉談話”沿襲“村山談話”,二者均采用同樣的詞匯和表達式,明確使用了“與えました(給~帶來了)”、“表明する(いたします)(表示)”的動詞形態。而“安倍談話”中卻表述為“與えた事実”( 給~帶來了~的事實)、“表明してきました”(到現在為止曾表示了)。在“與えた”后面附加“事実”后完全抹消了這一行為的動態過程,只是將它表達為一個單純存在的抽象化事件。而“~てきます”表示時間軸上由過去向現在發展的趨近性狀態變化,并且使用了“た”過去式。這種表達只是陳述了歷屆內閣的政治立場,并沒有直接表明安倍內閣的立場,從而回避了自身對歷史認識的責任。

4 結語

本文分析表明概念隱喻是日語政治語篇較多使用的識解操作,通過較為熟悉的源域來構建對聽眾不熟悉的目標域。三任日本首相均使用概念隱喻操作,來描述發動戰爭的過程和戰后重建的歷程,用較為具體可視并具有體驗性的事物來操縱話語受眾的概念化認知,來直接地影響受眾的情感傾向。“安倍談話”則使用提喻、名物化、被動化等識解操作,通過間接地表達自己的政治意圖,模糊對戰爭的歷史認識,來回避由于直接表述所帶來的負面影響,逃避對戰爭的責任,體現了其表達意識形態的需要。另外本文還從指示詞的視角分析了三任首相話語策略中的表述立場。本文通過對政治語篇話語策略的識解操作進行解讀,揭示了語篇背后隱性的意識形態意義。

今后本研究將運用語料庫語言學手法來分析政治語篇,通過定性分析與定量分析相結合,考察政治語篇中的關鍵詞的詞頻與詞語搭配。并基于認知語言學識解的主觀性、情態及言據性等概念化表征方式解構話語幕后的意識形態的操縱。