基于景觀生態思維的南昌市土地生態風險時空特征分析

余 敦, 梁珍寶, 肖志娟, 孫聰康, 鄭媛媛

(1.江西農業大學 國土資源與環境學院, 南昌 330045; 2.江西農業大學江西省鄱陽湖流域農業資源與生態重點實驗室; 3.吉水縣自然資源局, 江西 吉水 331600)

長期以來,城鎮化發展與生態風險管護都是備受關注的焦點問題,二者均是以土地利用為紐帶和接口,耦合社會經濟因素實現形態轉型的過程[1-2]。不同強度的土地利用方式支配著不同規模的物質、信息和能量的流通,從而影響生態系統的結構與功能,進而導致種群、景觀甚至整個生態系統遭受生態風險[3]。伴隨著城鎮化進程加快,水土流失加劇、森林覆蓋率下降等生態問題逐漸凸顯,生態系統平衡受到沖擊,土地利用變化已成為生態風險加劇與生態安全降低的主要原因之一[4]。從土地利用的角度展開生態風險評價及空間演變規律研究是加強生態文明建設的現勢需求,對于人與自然和諧相處、實現城鎮化與生態空間可持續發展具有重要指示意義。

生態系統是土壤、水文、氣候環境等地理空間實體作用下的典型開放型復雜系統[5-6],因而,生態風險具有區域累積性、空間異質性、尺度差異性等地學特征[7]。當前,關于生態風險的研究主要集中于以環境監測數據為基礎的生態風險定量評價[8]、風險源與風險受體分析[9-10]以及生態風險調控對策研究等方面。與此同時,從土地利用視角關注特定景觀類型生態效應并做出生態風險判定,這方面的研究正逐步加強。楊陽等[11]以遙感影像為數據源,通過解譯海壇島的生態景觀類型,對該區域近十年生態風險展開時空變化分析。汪翡翠等[12]利用土地數據,選取斑塊密度等景觀格局指數,構建了京津冀城市群生態風險評價體系,并分析了研究區不同風險級別區域的轉移特征。呂樂婷等[13]對細河流域土地利用生態風險分布特征及時空變化規律進行了闡述。已有研究體現了基于土地利用景觀格局進行生態風險研究的優勢,豐富了生態學的研究范疇,但仍需從以下幾方面進行補充:首先,已有的文獻大都以市縣行政區、湖泊流域[14]、等間距規則的網格為研究單元,缺乏更小尺度單元的研究(如村級尺度),基于格網的成果忽視了生態風險的局部差異,且難以為行政區提供具有明確指向性的決策參考依據;其次,已有研究對于長時間序列下土地利用生態風險的變化特征尚且不足,尤其是利用探索性空間數據分析生態風險的空間演變規律明顯不足;再次,已有研究較多依賴于經典統計分析,難以準確反映生態風險的隨機性、結構性、獨立性和相關性等局部特征,而局部特征是揭示生態風險變化的機理及驅動因素的關鍵所在,是科學制定調控機制的重要參考依據。景觀生態學注重生態系統整體性特征,更強調系統內各局部所處的狀態[15]。因此,為凸顯應用生態學的實用性及潛力,更好地服務于景觀生態規劃,有必要開展小尺度范圍的生態風險評價,同時加強生態風險空間異質性及空間關聯模式研究。

南昌市位于鄱陽湖生態經濟區生態屏障的咽喉地帶,是長江流域的經濟交流和文化傳播樞紐,也是全國重要的生態產業中心。隨著城鎮化進程提速,建設用地面積迅速增加,景觀多樣性下降。切實降低生態系統受土地利用方式干擾的風險,加強城市生態空間研究,實現經濟資源環境協調發展,是南昌市亟待解決的重要問題。基于此,本研究以南昌市2005年、2011年、2017年遙感影像為數據源,基于景觀生態學思想構建生態風險評價體系,以行政村為評價單元展開土地生態風險評價,并運用地統計學空間自相關、變異函數分析等研究方法,以地理+生態模式剖析土地利用變化下的生態效應。旨在為破解南昌市生態空間的復雜性和相互制約性問題,實現區域生態系統維護和促進城市生態空間管護與規劃提供決策參考。

1 研究區概況與數據處理

1.1 研究區概況

南昌市位于江西省中北部、贛江撫河下游、鄱陽湖西南岸,地理位置為115°27′—116°35′E,28°10′—29°11′N。屬于亞熱帶濕潤季風氣候,氣候濕潤溫和,光照充足,冬短夏長、四季分明。市轄南昌縣、進賢縣等3縣6區1 171個村級行政單位,土地面積約7 137 km2,2017年全市人口達到546.4萬人。土地利用類型主要有耕地、林地、草地、水域等,土地資源豐富。近十多年來,城鎮化水平快速發展,城市規模和城鎮人口不斷提升,產業布局不斷調整和集聚。全市地區生產總值由2013年的3 336.03億元增長到2017年的5 003.19億元,建設用地面積由2005年的532.64 km2增長至2017年的613.17 km2。原有穩定的自然、半自然景觀被開發成建設用地,各土地景觀類型發生了劇烈變化,景觀格局趨于破碎化和異質化,由此產生了一系列景觀生態風險問題。在打造國家生態文明試驗區(江西)“南昌樣板”的建設進程中,建成系統性、完整性和具有南昌特色的生態綠色發展新路徑是南昌市堅定不移的戰略抉擇。因此,以南昌市為研究對象,從景觀生態視角開展土地生態風險研究對于正確處理南昌經濟發展與生態環境的關系,探索保持生態環境承載力與經濟發展規模基本平衡的發展方式具有重要現勢意義。

1.2 數據來源及處理

本研究使用的數據主要有:遙感影像數據、基礎地理數據和社會經濟統計數據等。其中,遙感影像數據從USGS官網下載(http:∥www.usgs.gov/),影像成像時間為8—10月,云量控制在10%以內。1995年和2005年采用分辨率為30 m的TM數據,2015年則采用分辨率為15 m的OLI數據。基礎地理數據主要是南昌市行政區劃矢量圖,數據來源于江西省自然資源廳基礎地理信息中心。社會經濟統計數據來源于南昌市統計年鑒(2005—2017年)、國民經濟與社會發展公報和文獻資料。另外,還有林業局、農業局等職能單位提供的相關資料。

首先,利用ENVI5.1軟件對遙感影像進行幾何轉換、大氣校正、圖像增強等預處理工作,使所有遙感圖像具有相同的投影,地物反射光譜特性盡可能恢復以及重點地物的特征更加明顯。然后,借助eCognition 8.7和ArcGIS 10.2平臺將南昌市土地利用類型按IGBP標準分為:耕地、林地、草地、水域、建設用地和未利用地6種類型。而后,隨機選取POI點構建誤差矩陣,對解譯結果進行精度驗證。三期解譯結果的Kappa系數為0.81,0.84,0.87,總體精度達到78.69%,81.16%,84.28%,影像解譯效果滿足研究的要求。最后,通過ArcGIS 10.2空間分析功能將土地利用數據與行政村界線進行疊置,利用區統計分析功能計算每個評價單元的數據值。

2 研究方法

2.1 土地利用空間格局分析

基于遙感影像獲得南昌市2005—2017年土地利用矢量數據,與村行政邊界進行疊加分析,得到各村級行政單位的土地利用數據。土地利用動態度能定量直觀地體現某時期區域內土地變化的速度和結果。因此,本文選用綜合土地利用動態度對研究單元內土地利用過程的變化情況進行測度,計算方法參考相關文獻[3,16]。

2.2 景觀生態風險評價模型構建

生態系統所處的狀況或事件發生的條件類型不同,對生態系統造成的傷害存在差異,因此可將景觀生態風險定義為風險概率與景觀損失度不同概率的組合結果[17-18]。具體表現為景觀的豐度、斑塊密度或多樣性指數發生改變。基于已有對土地利用方式產生累積生態效應的文獻研究[12,19],并結合研究區實際情況,本文基于景觀生態損失度指數(LLi)構建生態風險指數(ERK)計算模型,其計算公式如下:

(1)

式中:ERK為第K研究單元生態風險值;AKi為第K研究單元i類景觀面積;AK為第K研究單元景觀總面積;LLi為生態損失度指數。生態損失度指數(LLi)可由景觀干擾度指數(Ui)與景觀脆弱性(Si)兩者乘積的平方根。其計算公式如下:

(2)

Ui=aCi+bNi+cFi

(3)

式中:Ci為景觀破碎度;Ni為景觀分離度;Fi為景觀分維度;a,b,c分別為3類景觀指標的權重,且a+b+c=1。借鑒已有研究,3類景觀指標的權重分別取值0.5,0.3,0.2。Ci,Ni和Fi的計算方法參考文獻[12,14,19]。大量文獻資料[12-14,17,19]表明,景觀脆弱性(Si)是表征景觀系統難以承受不良事件發生概率的指標。不同景觀類型代表的生態系統中,呈現出未利用地的脆弱性最大,水域次之,建設用地脆弱性最小的生態脆弱規律。因此,本文對建設用地、林地、草地、耕地、水域、未利用地6種景觀生態類型的脆弱性(Si)依次賦值為1~6。

2.3 生態風險空間分析

生物間及生物與非生物間的相互作用都是生態風險變化的重要原因,因此,生態風險的空間依賴性分析至關重要。本文在評價各研究單元生態風險的基礎上,著重描述生態風險在空間上的聚集性、隨機性等分布特征,以及確定影響空間格局的相關關系。

(1) 空間自相關分析。采用Moran′sI值判定研究區范圍內空間某位置生態風險值與其相鄰位置的風險值是否相關,輔以局部空間自相關探尋局部空間聚集模式。Moran′sI值表示空間關聯程度大小,Moran′sI值取值范圍為-1~1,Moran′sI<0表示負相關,Moran′sI=0表示不相關,Moran′sI>0表示正相關。使用LISA空間關聯局域指標分析局部變量的空間相關性特征,LISA將空間不同的聚類現象分為:HH型(高高值集聚)、LL型(低低值集聚)、LH型(高值包圍低值集聚)、HL型(低值包圍高值集聚)4種類型[20-21]。計算公式如下:

全局空間自相關

(4)

(5)

(6)

(2) 變異函數分析。變異函數能對生態風險的空間變異特征以及不同方向的變異情況進行描述,既能很好地兼顧區域化變量的隨機性,又能反映其結構性。變異函數模型利用塊金值C0反映區域化變量Z(x)內部隨機性的可能程度。基臺值C+C0反映區域化變量變化幅度的大小,即反映區域化變量在研究范圍內變異的強度,基臺值越高,區域生態風險狀況的空間異質性越強。塊金基臺比C0/C+C0表示由隨機性因素引起的變異程度占總變異程度的比例,此比值越高,隨機性因素影響越大。各指標含義及計算方法參考文獻[22]。本研究利用GS+7.0軟件計算變異函數,計算公式如下:

(7)

式中:?(h)為試驗變異函數;N(h)為樣點對的個數;Z(xi)與Z(xi+h)分別表示空間位置xi和xi+h處的生態風險值。

3 結果與分析

3.1 土地利用變化分析

南昌市2005—2017年土地利用變化結果表明(表1,表2),林地主要分布于贛江西岸的灣里區,且東南方向隨地形起伏呈帶狀分布。水域主要包括鄱陽湖、軍山湖以及贛江等河流。耕地分布于地勢較平坦的中部區域。建設用地擴張趨勢明顯。研究期內,土地利用數量和結構發生了顯著變化,各土地利用類型間存在相互轉化特征。2005—2011年,耕地面積減少了87.14 km2,其中林改耕地面積62.95 km2;草地面積減少了8.53 km2,其中7.74 km2轉化為耕地;建設用地面積增加了80.53 km2,建設占用耕地120.69 km2,有36.18 km2建設用地復墾為耕地,這主要是因為部分農村居民點和礦山整治改良。水域和未利用地面積均有不同程度的減少,林地面積有所增長。2011—2017年,建設用地面積增加了72.20 km2,仍保持增長趨勢;林地是其他用地類型補充的主要來源;水域面積由減少轉為增加;耕地、林地和未利用地面積仍是減少態勢。

總體而言,2005—2017年生態用地呈現面積減少的趨勢,尤其是草地和耕地。建設用地、林地和水域面積呈現增長態勢,其中建設用地面積增長152.74 km2,增長率為28.68%;林地面積增長31.13 km2,增長率為2.63%。草地、耕地與未利用地面積皆不同程度減少,其中耕地面積減少最大,為142.19 km2。動態度分析結果表明(圖1),兩時期內動態度高值區都位于南昌市中心城區,其他區域呈團狀分布。與2005—2011年相比,2011—2017年動態度高值區從東湖區、西湖區向新建區轉移,高值區域呈收縮態勢。變異系數由2005—2011年的1.05增長至1.57,這說明不同區域的動態度分化差異更加明顯,動態度空間差異性增大。

表1 2005-2011年土地利用轉移矩陣

表2 2011-2017年土地利用轉移矩陣

3.2 景觀生態風險時空特征分析

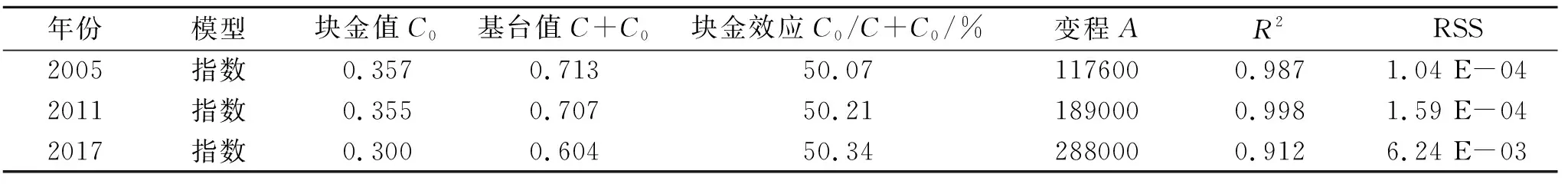

3.2.1 變異函數分析 利用公式(1)—(3)計算得到每一個研究單元的生態風險值,然后賦值到中心點,最后基于GS+7.0軟件平臺進行變異函數擬合分析。經對數轉換后,3個時期的生態風險值均與具有基臺值的指數模型匹配度最佳,決定系數R2分別為0.987,0.998,0.912,模型擬合效果良好(表3)。塊金值C0均大于0.3,且呈遞減趨勢,其中2011—2017年下降值更大。這說明,在某研究尺度范圍內,生態風險具有內部變異性,且這種內部變異由隨機性因素引起的可能性越來越低。2005年基臺值最大,該時期南昌市的生態狀況空間異質性最強,至2017年,基臺值下降至0.604 2,說明生態風險空間分布均衡性有上升趨勢,空間差異逐漸縮小。2005—2017年,塊金效應值略微增長、變化不大,變程由117.6 km增大至288 km,隨機性因素仍是南昌市土地利用生態風險指數空間變異的主導因素。

圖1 研究區土地利用動態度空間分布

表3 土地利用生態風險值變異函數擬合參數

以順時針45°為方向,對各個方向的空間變異性進行研究,結果見圖2。可見,3個時期各方向的變異特征基本一致。45°方向上的變異程度最大,各方向的變異程度呈現45°>90°>0°>135°的趨勢。以村為采樣單元時,生態風險值具有中等水平的空間相關性,且空間自相關范圍變大。土壤條件、地形差異等結構性因素與隨機性因素(如尺度)引起生態風險空間變異比例相當[23]。隨著社會經濟的發展,土地利用、產業模式等人為活動構成的隨機性因素對于生態風險空間變異的驅動力越來越大。

圖2 土地利用生態風險各向異性

3.2.2 生態風險時空變化分析 基于變異函數各參數的分析結果,在ArcGIS中利用普通克里格插值方法進行生態風險值插值(圖3)。根據插值結果,按照自然斷點法的原則將生態風險值分為5類[24]:低風險區(ERk<0.173)、較低風險區(0.173≤ERk<0.251)、中風險區(0.251≤ERk<0.415)、較高風險區(0.415≤ERk<0.675)和高風險區(ERk≥0.675),并統計各風險區的面積情況(表4)。

從圖3可知,生態風險值呈現西南與東北兩翼高、中間圈層式延伸的分布特點。2005年,南昌市轄區內處于低風險區和較低風險區的面積分別為2 631.08 km2,2 639.72 km2,共占研究區面積的73.85%,這部分區域主要以贛江為軸、向四周擴散。較高風險區和高風險區主要位于西南邊陲,兩個區域的總面積為291.52 km2,占比4.08%。2005—2011年,低風險區有向較低風險區轉移的趨勢,主要存在于毗鄰鄱陽湖的昌北地區、贛江西岸,該區域是贛江新區昌九產業廊的核心發展地段,經濟產業結構以農業向工業制造業轉型,土地利用模式及效率發生了較大改變。同時,較高風險區的面積由98.38 km2增長至366.96 km2,變化的區域同樣位于贛江新區的核心發展區。2011—2017年,中風險區的面積有較大變化,由1 158.07 km2增加至1 762.12 km2,增加了8.46%。由圖3可知,這部分區域主要為南昌市中心城區,且在2011年中風險區的基礎上向外蔓延。該時期內,南昌市城市的結構和功能區劃發生了較大變化,城市形態從單中心、高集中向多中心、多群體的轉變[25],城市建筑密度顯著增加,自然景觀的景觀優勢進一步降低。隨著環鄱陽湖地區生態風險防范意識提高、生態產業體系轉型升級,土地利用結構更加合理化,瀕臨鄱陽湖區域由較高風險區演變成中風險區,該區域土地利用生態風險狀況得到好轉。

圖3 南昌市土地利用生態風險空間分布

總體而言,從2005—2017年,南昌市西南邊陲始終處于高風險區域,未發生明顯改變;較高風險區面積起初出現大幅增長,后又回落基期年水平;在中低風險區,生態風險值有逐漸增大趨勢,低風險向較低風險或中風險惡化演替的趨勢明顯。

表4 南昌市土地利用生態風險各等級區域面積 km2

3.3 生態風險空間集聚特征分析

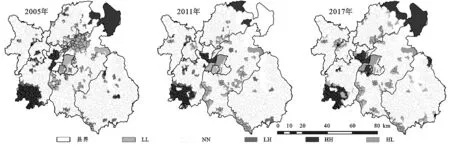

采用Geoda軟件對南昌市土地利用生態風險空間自相關特征進行驗證。南昌市2005年、2011年、2017年生態風險值的Moran′sI值分別為0.451 9,0.424 3,0.401 0,呈波動下降趨勢,結果與變異函數分析結果一致。這表明,研究期間南昌市土地利用生態風險結構和分布模式并不是隨機無序的,而是具有一定的空間分布規律,即生態風險呈現空間正相關特性。具體而言,在一定距離閾值范圍內,土地利用生態風險高的區域,其鄰居對象生態風險值亦高,土地利用生態風險低值區域,其鄰居對象生態風險值亦低。

由局部自相關分析得到LISA聚集結果(圖4),3個時期的生態風險值均以HH型和LL型分布為主。其中,2005年HH型主要以組團狀分布于南昌市中心城區、東北方向以及西南方向。這可能是因為中心城區經濟活動較為集中,土地利用類型以建設用地為主,且中心城區的景觀較為破碎,難以形成大面積集中式的生態景觀,因而,這部分區域為高生態風險值。東北方向的HH區域毗鄰永修縣、瀕臨鄱陽湖,這可能是因為伴隨著南昌市城市發展及經濟建設、“昌九一體化”穩步推進,不得以“填湖造地”,導致具有高生態價值的水域和濕地被破壞,從而增加了該區域的生態風險。西南方向的HH區域主要是新建區石崗鎮和松湖鎮部分區域,此為高安市、豐城市和南昌市交界地帶。石崗鎮丘陵山地較多,土壤侵蝕速率較大,且水土流失嚴重。松湖鎮地勢平坦、交通便利,是重要的商品糧輸出基地,土地利用趨于多樣化,生態風險抗干擾性較弱。LL區域主要以帶狀分布于南昌縣、新建縣、進賢縣邊緣交錯地帶,該地帶土地利用類型以林地或耕地為主,土地利用趨于穩定,景觀類型受外界干擾程度較低。南昌縣境內的LL區域主要為地勢平坦且集中連片的耕地,景觀連通性較好、抗干擾性強。LH和HL區域呈零星狀分布,無明顯分布規律。至2011年,HH聚集區略有收縮趨勢,瀕臨鄱陽湖地區不再呈生態風險高值聚集區,這可能是得益于2009年鄱陽湖生態經濟區納入國家級戰略發展區域,社會各界加強了對于生態保護的行為。LL聚集區收縮較為明顯,但仍以帶狀型分布于行政區的邊界處。至2017年,瀕臨鄱陽湖的東北區域呈現高值聚集特征,且與前兩個時期相比,面積明顯增大。經過十多年的發展,工業、制造業都發展較成熟,過于密集的產業發展可能使土地生態承載力處于滿載或超載狀態,這對于生態環境的保護是不利的。在西湖區和東湖區等中心城區,LL聚集區有向HL、HH聚集區轉型的趨勢,中心城區是人口較為集中的區域,城鎮化水平較高,難以形成結構完整、功能齊全的景觀類型,故而中心城區土地利用生態風險不容樂觀。灣里區與安義縣交界地帶演化成為LL聚集區,該區域植被覆蓋度高,人類活動對生態風險擾動影響較弱。

圖4 生態風險局部空間自相關集聚圖

4 討 論

南昌市作為長江中下游典型的河流城市,贛江自西南向東北流經研究區,與城市呈45°之勢。有研究指出,河流是城市誕生的搖籃,也是最為關鍵的資源和環境載體,對于城市的發展起到重要的推動作用。本研究結果表明,贛江河岸兩側的土地利用動態度普遍高于其他區域,且生態風險值變化比其他區域更劇烈,從各向異性分析結果也可以得出,45°方向上土地生態風險值的變異程度最大。本文研究結果與實際情況相吻合,河流對于城市的影響是顯而易見的。河岸兩側的土地利用動態度和人類活動比其他區域更為強烈,導致土地利用景觀的破碎度和分離度變化較為劇烈,生態風險也有向高等級轉化的趨勢[25-26]。

就本文而言,由于土地利用格局、空間位置和人類活動的影響,土地利用生態風險表現出不同的空間聚集性和各向異性。因此,對于河流兩岸的重點區域,要制定合理的城市發展規劃,重視河網水系的規劃和河岸的整治與美化,提高土地利用效率,盡可能避免不合理的土地開發利用。城市中心區域有逐步向HH聚集型演化的趨勢,可重點規劃和布局中心城區綠地景觀,高要求、均勻的配置生態綠地和走廊,形成“點—線—面”結合的城市綠化網絡,改善城市綠地系統的生物多樣性和景觀穩定性[27]。位于西南方向的高風險區丘陵山地交錯,耕地和建設用地隨意分布,景觀的連接性和整體性易受人類活動的干擾[28]。因而,該區域是重點監測和管制的對象。瀕臨鄱陽湖的區域應重視林地和濕地景觀的保護,改善區域的生態、社會和經濟效益。在城市遠郊及交錯地帶,人類活動干擾度小,生態系統完整性較好,景觀破碎度與分離度皆較低,對于這部分區域,要以人與自然的協調為價值取向,建設完整、連續、功能和高效的城市生態系統[29]。

有學者[30]認為鄱陽湖生態經濟區生態風險程度加劇的主要因素是建設開發強度過快,瀕臨鄱陽湖湖區的區域生態風險值更高,本文結論與其觀點基本一致。生態風險研究是一項集成了生物、水文、地質條件等多因素的復雜科學問題,本研究以土地利用的角度作為切入點,當生態環境監測數據缺乏時,可為生態風險研究提供途徑借鑒。

5 結 論

本研究基于南昌市土地利用變化情況,從景觀生態學角度構建生態風險評價體系,同時借助變異函數和空間自相關分析方法對生態風險的時空變化格局進行研究。結論如下:

(1) 2005—2017年,研究區土地利用類型主要以耕地為主,面積達52.5%以上,減少的耕地主要是由于建設占用。土地利用變化的總體是水域和林地面積趨于穩定狀態;草地和未利用地變化幅度較大,分別減少11.18%,10.11%;建設用地面積增長了152.73 km2。中心城區的土地利用動態度明顯高于其他區域,且有向西南方向轉移的趨勢,分化差異逐漸增大。

(2) 研究區土地利用生態風險以中低風險為主,但是各風險等級面積總體呈上升趨勢,呈現“兩翼高中間低”的分布特點。高風險區基本不變,較高風險區面積先上升后回落至基期年水平。研究期間,低風險區面積下降了10.87%,較低風險區和中風險區面積分別增加了8.00%和2.62%。

(3) 3個時期的生態風險值均可用具有基臺值的指數模型進行模擬,基臺值分別為0.713,0.707,0.642,在變程范圍內,生態風險具有內部變異性,2005年生態風險空間異質性最強。經過十多年的變化,生態風險空間分布均衡性逐漸上升,變程由117.6 km增加至288 km,且內部變異由隨機性因素引起的可能性越來越低。生態風險在45°方向上的變異程度較其他方向更大。

(4) 研究期間,生態風險空間自相關Moran′sI值分別為0.451 9,0.424 3,0.401 0,呈波動下降趨勢。景觀生態風險在空間上表現出一定的正相關性,空間聚集主要以HH型和LL型為主。HH型以組團方式分布于西南方向、瀕臨鄱陽湖的東北方向和中心城區,LL型主要以帶狀或零星狀分布于各行政單元的交界地帶。