英國“獵巫運動”中的王權擴張

李 靜 張曉華

巫術信仰是一種常見的社會文化現象,無論原始社會還是文明國家,都存在巫術信仰和崇拜。有的國家允許巫術信仰長期存在,有的國家將其置于可控制的范圍內;也有不少國家將巫術信仰視為對現有秩序的威脅而加以打擊,歐洲的“獵巫運動”(Witch-Hunting)便是如此。15世紀中后期,由教宗英諾森八世(Innocent VIII)等人發起一場大規模打擊巫師的獵巫行動,目的轉移基督教新舊教派的沖突,祛除民眾的巫術崇拜,強制推行基督教信仰。這場運動止于18世紀30年代,前后大概有10萬人受到牽連,5萬人被迫害,多是以貧弱婦女為主的弱勢群體。①Michael D. Bailey, Historical Dictionary of Witchcraft, Lanham, Maryland and Oxford: The Scarecrow Press, 2003, p. xxi.

由于歐洲大陸②本文主要指英國、法國、西班牙、德國、荷蘭、瑞典、匈牙利等中西歐國家。的獵巫運動牽連人數多,持續時間長,影響范圍廣,因此歷來國內外學者更傾向于從整個歐洲角度分析思考③比較有代表性的著述有徐善偉:《男權重構與歐洲獵巫運動期間女性所遭受的迫害》,《史學理論研究》2007年第4期;徐善偉:《女性因何成為近代早期歐洲獵巫運動的主要受害者》,《歷史研究》2015年第5期;姚朋:《獵巫運動的衰亡:一個社會思想史的維度》,《學海》2010年第1期;陸啟宏:《巫術審判、著魔和近代早期歐洲對身體的控制》,《華東師范大學學報》(哲學社會科學版)2010年第1期;沃爾夫岡·貝林格:《巫師與獵巫:一部全球史》,何美蘭譯,北京:北京大學出版社,2018年;布里吉斯:《與巫為鄰:歐洲巫術的社會和文化語境》,雷鵬、高永宏譯,北京:北京大學出版社,2005年;Brian P. Levack ed., Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America, Oxford: Oxford University Press, 2013; Laura Stokes, Demons of Urban Reform: Early Europe Witch Trials and Criminal Justice, 1430-1530, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011; Stuart Clark, Thinking with Demons: The Idea of Witchcraft in Early Modern Europe, Oxford: Oxford University Press, 1999.,對特定國家或地區的特殊性、差異性則關注較少。從20世紀70年代開始,以基斯·托馬斯、阿蘭·麥克法蘭為代表的英國學者開始運用社會人類學的方法探討16世紀英格蘭地區的獵巫問題,使“英國巫術史研究的視角越加微觀和多元化”①Malcolm Gaskill, “Witchcraft and Evidence in Early Modern England”, Past & Present, No. 198 (Feb., 2008), pp.33-70.,涉及的話題延伸至性別、醫療、魔鬼學、犯罪、社會情緒等領域②Julian Goodare, “Women and the Witch-hunt in Scotland”, Social History, Vol. 23, No. 3 (Oct., 1998), pp. 288-308;Alan Anderson and Raymond Gordon, “Witchcraft and the Status of Women: The Case of England”, The British Journal of Sociology, Vol. 29, No. 2 (Jun., 1978), pp. 171-184; J. A. Sharpe, “Witchcraft and Women in Seventeenth-century England: Some Northern Evidence”, Continuity and Change, Vol. 2, No. 6, 1991, pp. 179-199; J. A.Sharppe, Crime in Early Modern England, 1550-1750, London: Routledge, 1999; 基思·托馬斯:《巫術的興衰》,芮傳明譯,上海:上海人民出版社,1992年;Ronald C. Sawyer, “Strangely Handled in All Her Lyms: Witchcraft and Healing in Jacobean England”, Journal of Social History, Vol. 22, No. 3 (Spring, 1989), pp. 461-485; Mary Kilbourne Matossian, “Bewitched or Intoxicated? The Etiology of Witch Persecution in Early Modern England”, Medizin historisches Journal, Bd. 18, H. 1/2 (1983), pp. 33-42. Charlotte Rose Millar, Witchcraft, the Devil, and Emotions in Early Modern England, London and New York: Routledge, 2017.,甚至還深入到政治制度、反巫立法、地區社會結構、基層信仰③蔣焰:《淺析近代早期英國中央政府與巫術訴訟的關系》,《世界歷史》2010年第6期;初慶東、邵政達:《近代早期英國巡回法庭探析》,《大連大學學報》2017年第2期;Susan Dwyer Amussen, “Punishment, Discipline, and Powers: The Social Meanings of Violence on Early Modern England”, Journal of British Studies, Vol. 34,No. 1, 1995, pp. 1-34; Annabel Gregory, “Witchcraft, Politics, and ‘Good Neighborhood’ in Early Seventeenth-century Rye”, Past & Present, 133 (1991), pp. 31-66; Malcolm Gaskill, “Witchcraft, Politics, and Memory in Seventeenth-Century England”, The Historical Journal, Vol. 50, No. 2 (2007), pp. 289-308; Anne Reiber DeWindt,“Witchcraft and Conf l icting Visions of the Ideal Village Community”, Journal of British Studies, Vol. 34, No. 4 (1995),pp. 427-463.,并將微觀話題放到英國時代大環境中進行思考。但是,國王在獵巫運動中的地位和作用卻極少被關注,正如約翰內斯所言:“對于歷史學者而言,近代早期的君權政府(princely government)的組織形式與獵巫運動是英國近代社會兩個非常大的話題,但讓人感到吊詭的是,目前它們之間的聯系性研究卻極少。”④Johannes Dillinger, “Politics, State-building, and Witch-hunting”, in Brian P. Levack edited, Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America, p. 529.鑒于此,本文擬從王權擴張的角度探討英國近代早期獵巫運動,以期在該領域得到更深刻的認識。

一、英國獵巫運動的基本概況

英國民眾對“巫術”的認識主要來自非基督教文化或前基督教文化。⑤W. R. Jones, “Abracadabra-Sorcery and Witchcraft in Europe History”, The History Teacher, 5 (1971), pp. 26-36.他們對巫師的刻畫相對模糊,沒有形成體系化的魔鬼學和巫術思想。這種信仰形式在早期英國社會中影響較為廣泛,不少上層人士也有這種信仰傾向,以至于“基督教會進入英格蘭以后,每年還要專門宣布解除部分有巫術信仰傾向的教職人員”⑥基思·托馬斯:《巫術的興衰》,第89頁。,而教區神父們也期望利用懺悔禱告的方式,使教徒放棄長期依賴的巫術信仰。

中世紀以后,英國社會對“巫師”的稱呼更加多樣化,如術士(Cunning Man)、賢人(Wise Man)、巫術師(Magician)、奇術家(Conjurer)、邪術士(Sorcerer)、魔咒師(Charmer)。巫師的職能比較寬泛,可以為人們提供包括接生、看病、轉移痛苦、尋找失物、占卜預言等各種服務。盡管此時人們對巫術和巫師已經有了一定的認識,但英國的魔鬼學和巫術思想仍沒有形成一套完整的理論,“妖巫”和“賢人”之間并沒有嚴格的界限,也沒有特定的詞匯用于區別善惡巫術。①詹姆斯·喬治·弗雷澤:《金枝》,徐育新、汪培基等譯,北京:大眾文藝出版社,1998年,第289頁。基斯·托馬斯因此強調,“中世紀的英國似乎基本上隔絕于大陸鼓勵迫害妖巫知識和司法的潮流之外”。②基思·托馬斯:《巫術的興衰》,第293頁。到16世紀,隨著印刷業的發展,尤其是小冊子等傳播媒介的興起,歐洲大陸的巫術理論、魔鬼學、獵巫思想先后被引進并迅速傳播,英國社會對巫師與巫術活動的認識開始發生變化。其中最具代表意義的是宗教裁判官克拉馬(Heinrich Kraemer)與司布倫格(Johann Sprenger)在1486年寫成的關于判斷和獵捕巫師的名著《女巫之錘》,它于1520年左右被翻譯成英文版,行銷英國各地。

不列顛地區③這里將蘇格蘭和英格蘭放在一起介紹,是考慮到后來詹姆斯繼承英格蘭王位之后,實現了兩地暫時的統一,詹姆斯的獵巫政策在兩地都有體現,因此有必要將二者的獵巫結果都反映出來。但需要強調的是,本文“英國”的地理范圍主要為都鐸王朝中后期和斯圖亞特王朝初期的英格蘭地區。的獵巫運動始于16世紀四五十年代,比歐洲大陸稍晚。其中,蘇格蘭的獵巫時間始于1550年左右,止于1700年左右,其間有5次高潮;英格蘭的獵巫運動比前者稍早,亨利七世在位時已有零星的巫術審判案件,此后的亨利八世政府于1542年頒行了首部反巫法令,但不久又將其廢除,直至1563年伊麗莎白政府再次頒布反巫法令并規定了巫術參與者的判刑標準,1604年詹姆斯一世政府頒布了英國歷史上最后一部反巫法令,一直沿用至獵巫運動結束。在整個獵巫運動中,英格蘭約2 000人被處以死刑④馬歇爾統計的人數在1 500~2 500人之間,參見Michael D. Bailey, Historical Dictionary of Witchcraft, p. 21.,蘇格蘭約3 000人受害,其中男巫409例,女巫2 352例⑤Rossell Hope Robbins, The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology, London: Peter Nevill Limited, 1959, pp.179-181.。有學者認為,英格蘭的實際受害人數可能更低,大致在500人左右,蘇格蘭也沒有那么多,約有1 000人,愛丁堡法院還前后赦免過600人。⑥克里斯蒂娜·拉娜:《巫術與宗教》,劉靖華、周曉慧譯,北京:今日中國出版社,1991年,第82—83頁。盡管實際受害人數尚待商榷,但與歐洲大陸各國相比,不列顛地區的巫師受害率已相當低。筆者認為這與近代早期英國政治環境以及王權擴張密切相關。

王權擴張是英國近代早期社會發展趨勢之一。英國經歷了近兩個世紀的“變態封建主義”(Bastard Feudalism)之后,逐漸改變了這種社會形態下附生的“超級臣屬”(over-mighty subject)現象及其帶來的王權虛弱問題。⑦關于“變態封建主義”的研究動態可參見張瑩:《變態封建主義縱論》,《歷史教學問題》2014年第3期;金德寧:《西方史學界對“變態封建主義”及其歷史影響的詮釋》,《史林》2018年第2期。近年來,有學者敏銳地注意到變態封建主義與超級臣屬之間的關系,如金德寧的《西方史學界對“變態封建主義”及其歷史影響的詮釋》一文就涉及了二者之間的關系,孟廣林的《14、15世紀英國“超級臣屬”的崛起及其政治影響》則重點談到了英國封建制下的私家附庸、私家軍隊對王權的威脅。玫瑰戰爭后,隨著大貴族勢力被削弱,王權開始得到加強,并于都鐸王朝中后期至斯圖亞特王朝早期達到頂峰。都鐸時代親歷者弗朗西斯·培根說:“亨利七世打贏戰爭后,一改君權萎靡不振的局面。君主重新掌權,貴族也受到排擠,王權再次凌駕于議會之上。”①Christopher W. Brooks, Law, Politics and Society in Early Modern England, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 30.有少數學者傾向于英國政治制度的近代化從都鐸王朝初期便已開啟的觀點,即由集權式政府轉變為近代民主色彩的組織形式。馬克垚教授認為雖然樞密院、國務秘書、財政機關等機構逐漸取代了國王內府的作用,但亨利八世、伊麗莎白及詹姆斯一世等國王仍將軍事、外交、宗教等權力牢牢掌握著。參見馬克垚:《英國封建社會研究》,北京:北京大學出版社,2016年,第332—337頁。王權的擴張不僅表現在中央和社會上層,還延伸到地方和基層,“帶來了司法和行政的集中,并進一步沖擊教會、地方以及下層文化的舊有組織形式”。②Brian Levack, “State-building and Witch Hunting in Early Europe”, in Darren Oldridge ed., The Witchcraft Reader,London: Routledge, 2002, p. 214.

都鐸王朝中后期,英國90%以上的人口都居住在農村,③Lawrence Stone, “Social Mobility in England 1500-1700”, Past and Present, No. 33 (1996), pp. 16-55.“對巫術的信仰始終深深埋在組成多數人口的下層階級心里”④勞倫斯·斯通:《英國的家庭、性與婚姻:1500—1800》,刁筱華譯,北京:商務印書館,2014年,第5—6頁。。在很長一段時間內,英國社會基層的信仰始終帶有明顯的自然魔力(Natural Magic)形式,被知識分子、神學家視為偽科學或一種原始因果思維。⑤愛德華·泰勒:《原始文化》,連樹聲譯,桂林:廣西師范大學出版社,2005年,第121—141頁。它被上層精英視為原始宗教的一部分,屬于迷信行為,一直受到上層精英的排斥。自基督教進入英國后,以上層精英為代表的官方信仰就與基層民間信仰之間存在著明顯的隔閡,“當時大多數知識分子認為,受過良好教育的中產階級應該自覺地與下層社會的愚蠢信仰保持距離”。⑥Brian P. Levack ed., Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America, p. 284.這種反差現象是國王等人不愿意看到的,“如果要向基層社會推行基督教信仰,則有必要打擊基層巫術敬拜,祛除基層原始魔鬼崇拜,同化民間信仰”。⑦Richard Kieckhefer, Magic in the Middle Ages, Cambridge: Cambridge University Press, 2014, pp. 200-201.從某種程度而言,獵巫運動正是政治精英與宗教人士所代表的權力和文化滲入鄉村地區的具體表現。⑧Marko Nenonen, Culture Wars: State, Religion and Popular Culture in Europe, 1400-1800, Basingstoke: Palgrave,2007, pp. 110-111.

二、英國獵巫運動的合法化

與歐洲大陸許多國家不同,近代早期英國政府以頒布法律的形式推行宗教改革。亨利八世以及繼承者們通過一系列法案,使國王成為宗教領域的最高領袖,并由此獲得了解釋教義、糾正不正當信仰、打擊巫術與異端的權力,并使英國巫術案件的審理與判罰得以法理化。

1.王權在宗教領域的擴張

亨利八世與凱瑟琳離婚后,頒布了一系列旨在加強控制宗教事務的法令。除了肯定自身的權力之外,亨利八世政府還進一步排擠羅馬教宗力量,如1536年《反教宗權法令》(Act Against Papal Authority)規定,“教宗不得干涉英格蘭國王被上帝安排在此地作為最高領袖的現實;在英格蘭,教宗的權力應服務于王權”①C. H. Williams ed., English Historical Documents 1485-1558, London and New York: Taylor &Francis-Library 2003,pp. 759-760.,這標志著從世俗法的領域否定了教宗在英國宗教事務各個領域的絕對權威,國王成為解釋教義與打擊異端的最高領導者。緊接著,亨利八世政府又頒布了《國王有任命主教之權力》(An Act for the King to Make Bishops)的法案,進一步從教職任免方面剝奪羅馬教會的相關權力。②C. H. Williams ed., English Historical Documents 1485-1558, pp. 760-761.

關于基督教教義和《圣經》的解釋權也是英王與羅馬教會彼此爭奪的內容之一。1534年的一條法令強調,“國王作為英國教會最高的統治者,有權反對任何錯誤的信仰和異端活動”。③The Statutes of the Realm, London: Dawsons of Pall Mall, Reprinted, 1963, Vol. 3, p. 492.當年又再次規定“國王乃英國國教會之最高領袖,受王國內所有教牧共同贊許。負責促進所有臣民的品質素養,打擊異端和違法行徑”。④C. H. Williams ed., English Historical Documents 1485-1558, pp. 745-746.不僅如此,1542年出臺的《關于支持真正的宗教與反對錯誤的信仰的法令》(An Act for Thadvauncement of true Religion and for Thabbolisshment of the Contrarie)又將《圣經》的解釋權歸于國王,宣稱“國王作為世俗政權的最高領袖,有權修訂和頒布《圣經》”“教士講道要根據國王的信條展開并得到國王首肯”“擅自解讀《圣經》、曲解《圣經》之人,如果沒有國王特赦的話,將會被判一個月監禁”⑤The Statutes of the Realm, Vol. 3, pp. 895-896.,等等。從上述法令可以看出,英王不僅享有法律意義上解釋《圣經》內容的權力,還負有糾正教義和打擊異端的職責。

從宗教事務的令狀簽發情況來看,赫姆霍爾茲認為,有關王權簽署令狀的《蔑視王權罪條令》(Actions of Praemunire)頒行后,簽發令狀的程序和效力也被改變了,即只有國王簽署后的教務法令才能生效,且教會法庭須服從世俗法庭。⑥R. H. Helmholz, Roman Cannon Law in Reformation Engalnd, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 30.伴隨著法律義務和權力的轉換而改變的是教會部分權力被剝離,如原先屬于教會及教會法庭處理誹謗、處理遺囑債務、譴責違約行為等權力逐漸被世俗法庭奪取。

總而言之,英國“宗教改革改變了教會與國家之間的傳統格局”⑦R. H. Helmholz, Roman Cannon Law in Reformation England, p. 20.,王權在宗教領域的擴張是一個持續、全面的過程,為之后世俗法庭和政府的獵巫運動提供了現實條件。

2.打擊異端與打擊巫術的關系

宗教改革前夕,英國地區主教擁有世俗法規定的打擊不虔敬信教者和異端的權力。如1485年的一條法令就曾規定,“所有的大主教、主教都有權力懲罰神甫、教士及一般信徒。所有信徒必須遵從主教和教會法的相關規定”。⑧C. H. Williams ed., English Historical Documents 1485-1558, p. 651.但是宗教改革之后,亨利八世獲取了打擊巫術和異端的權力,尤其是帶有叛國、欺君、謀殺和人身傷害背景的巫術與異端案件都歸世俗法庭和國王審判。

“打擊不虔敬者”是一場持續且廣泛的運動,它由英國國內外戰爭、教派爭端以及政教之爭等復雜因素引起,但每當教派之間爆發沖突的時候,獵巫風潮也隨之涌動。①Thomas J. Schoeneman, “The Witch Hunt as a Culture Change Phenomenon”, Ethos, 3 (1975), pp. 529-545.例如,安立甘宗教眾認為許多信徒受到了清教徒巫術的蠱惑,他們“極力抹殺那種違背教義的信仰(清教徒所奉行的教義),破壞清教徒給他們帶來的‘迷術’”。②Erika Anne Gasser, Manhood, Witchcraft and Possession in Old and New England, Michigan: The University of Michigan, 2007, p. 6.作為國教會的支持者,英國的統治者也認為清教徒不僅發布謠言,更會用迷術讓人喪失理智,反對國王統治。英國國王詹姆斯一世甚至認為“清教徒是因為受到了巫術的蠱惑才公然反對國王的統治并帶來了地區騷亂”。③Erika Anne Gasser, Manhood, Witchcraft and Possession in Old and New England, p. 8.尤其是他們關于政府統治的各種預言(如關于王朝命運、戰爭成敗、國王生死等)具有很大的鼓動性,所以歷任國王都竭力加以遏制。

“打擊異端”和“打擊巫術”并沒有嚴格的界線,它們既是宗教改革者的工具,也是王權獲取政治威信的手段之一,甚至有學者認為“巫術控訴成為了當局打擊宗教異端和非國教徒的借口”。④Brian P. Levack, The Witch-Hunting in Early Modern Europe, London: Routledge, 2006, p. 127.這樣的論斷確實有一定的依據,因為獵巫運動產生的時候也正值政治精英們謀求構建穩定社會秩序之時,他們希望打造強有力的王權政府、統一的宗教信仰以及穩定社會秩序。如1645年的一個小冊子公開宣稱“反巫術的法令由我們的國王(那位信仰方面的領導者與上帝在世間的君主)制定頒布,抑制巫術犯罪以及懲罰這種犯罪最好的方式是由國王和政府制定更多的律法”。⑤The Lawes against Witches, and Conivration, and Some Brief Notes and Observations for the Discorvery of Witches,published by authority, London: printed for R. W., 1645, p. 2.

3.獵巫運動合法化

都鐸王朝中后期及斯圖亞特王朝早期,國王為了確保自身統治的安全和合法性,極力打造“國王所代表的司法權威是王國內最高的法律權威”⑥李韋:《宗教改革與英國民族國家建構》,北京:人民出版社,2015年,第79頁。,不斷訴諸司法來加強其統治地位,通過反巫立法來擴大他們的影響力。

與西班牙、神圣羅馬帝國等以天主教為主要信仰的國家和地區一樣,起初英國對巫術及其活動的定義和審判也主要以教會法為基準。但宗教改革時期,世俗法逐步取代了前者。世俗法介入獵巫運動不僅表現為將打擊巫術行為法條化,還表現為改變巫術活動的罪名性質:此前,教會法一般將其定義為“道德犯罪”(Moral Crime),但隨著教會法庭權限的萎縮以及世俗法庭的崛起,巫術案件的審判性質、審判權限及定罪由此發生了遷移。⑦Brian P. Levack, The Witch-Hunting in Early Modern Europe, p. 119.由于人們相信巫術能夠致人受傷或死亡,所以它一直被看成故意或類似于殺人的手段之一,與殺人、雞奸、獸奸以及宣傳異端邪說一樣,屬于死刑范疇。⑧埃里克·伯科威茨:《性審判史:一部人類文明史》,王一多、朱洪濤譯,南京:南京大學出版社,第204—211頁。因此從事巫術活動不再是道德和信仰問題,更多是一種刑事犯罪。

力瓦克強調,獵巫時期“巫術活動的罪名化通過法律和審判機器的建立加以明確,在英國表現得最為明顯”。①Brian P. Levack, The Witch-Hunting in Early Modern Europe, p. 177.近代早期英國共頒布三部反巫法令,集中地反映了國王與中央政府對巫術及其活動的態度。第一部是1542年亨利八世政府頒布的《反符咒、巫術、邪術及魔法法令》(The Bill Against Conjurations &Wichecraftes and Sorcery and Enchantments),該法令規定:“巫術及其活動已經威脅到國王臣民的身體和財產安全,國王及其議會有必要通過立法打擊那些假借巫術發掘財物、傷害他人身體和心靈、迷惑他人非法戀愛的行為,一切巫術活動都被視為犯罪行為。”②The Statutes of the Realm, Vol. 3, p. 837.由于各種原因,這部法令推行五年后被廢除。直到1563年伊麗莎白政府才頒布了《反咒符、魔法及巫術法令》(An Act agaynst ConjurationInchantementes and Witchecraftes)③The Statutes of the Realm, Vol. 4, p. 446.,其大致內容與1542年的相同,最突出是明確地規定從事巫術活動情節嚴重者將被判死刑。④Michael D. Bailey, Historical Dictionary of Witchcraft, p. 27.該法令成為都鐸王朝后期打擊巫術活動的主要依據,并一直沿用至斯圖亞特王朝初期。1604年,即詹姆斯一世以蘇格蘭國王的身份繼承英格蘭王位的翌年,英國政府再次頒布《反咒符、巫術以及與惡靈達成協議的法令》(An Acte Against Conjuration Witchcraft and Dealing with Civll and Wicked Spirits),規定:“任何與惡魔訂立協約,雇傭、喂養或回報惡靈的行為,使用巫術行非法活動的行為,都將被剝奪個人權利和相關利益,并處以重刑,與其他重刑犯一樣接受懲罰,讓其感受死刑之苦。”⑤The Statutes of the Realm, Vol. 4, p. 1028-1029.該法令的出臺,既是他對執政蘇格蘭時反巫術政策的延續,也反映出他對反巫術活動的重視程度。恰如他在《魔鬼學》中所說:“巫術活動是一種非法的存在,基督教國家的國王都會嚴厲懲罰之。”⑥James I, Deamonologie, Lambeth: Lambeth Palace Library, 1603, pp. 24-25.1604年反巫法令是英國獵巫史上最后一部法令,直至1736年才被廢除。⑦1736年,英國通過立法正式廢除了之前的反巫術法案,標志著英國獵巫運動結束。

總的看來,英國王權和世俗法介入獵巫運動直接導致了以下結果:其一,由于教會律師接手的訴訟案件減少,其實際收益也隨之下滑,為了解決生計問題,很多人只能向國王以及世俗法庭妥協;其二,在審理巫術與異端的活動方面,教會法愈加讓渡于世俗法;其三,國王在推動反巫立法的過程中起了最為關鍵的作用,他們有意將打擊巫術活動與審判巫師的權力控制在自己的手中。

三、巫術案件的審理與偵查

為維持地方秩序,國王設立巡回法庭并任命巡回法官,掌握地方重罪的裁決權;當巡回法庭休庭時,還任命治安法官和職業獵巫人負責偵查巫術與異端活動、逮捕非法人士。

1.巡回法庭審理地方巫術案件

都鐸時期,英國被劃分為6個巡回區,70個城鎮被劃為巡回點。①J. S. Cockburn, A History of English Assizes 1558-1714, Cambridge: Cambridge University Press, 1972, p. 20.培根曾說“英國的六大巡回區②包括霍姆巡回區(The Home Circuit)、米德蘭巡回區(The Midland Circuit)、諾福克巡回區(The Norfork Circuit)、北方巡回區(The Northern Circuit)、牛津巡回區(The Oxford Circuit)和西部巡回區(The Western Circuit)六大巡回區。好比伊甸園流出的四道河流,其水源滋養著整個王國”,③J. S. Cockburn, A History of English Assizes 1558-1714, p. 13.因為它有利于直接傳達國王及中央政府旨令,維護法律以及中央的權威,“是國王的統治工具”。④Brian P. Levack ed., Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America, p. 541.有學者強調中世紀后期至近代早期“王權對地方上的管理是通過逐漸形成的普通法和巡回法庭實現的,通過接受地方上的訴訟審判,實現了對地方事務的管理和控制”。⑤王玉亮:《英國中世紀晚期鄉村共同體研究》,北京:人民出版社,2011年,第90頁。

巡回法庭與地方法庭的分工——案情較輕的由治安法官和值季法庭受理;巡回法庭主要負責以殺人為主的重罪,如謀殺、過失性殺人、殺嬰行為以及巫術——體現了國王在一定程度上對地方權力和基層社會的干預和控制。⑥J. S. Cockburn, A History of English Assizes 1558-1714, pp. 97-98.巡回法庭的職能特征在16世紀中后期尤為突出。⑦J. A. Sharppe, Crime in Early Modern England, 1550-1750, London: Routledge, 1999, p. 33.巡回法官從普通法庭選取出來并接受國王或掌璽大臣指任,之后前往各自轄區組織巡回法庭。巡回法庭由2名法官、地方郡守、鄉紳貴族、王庭案件督查官、各百戶區陪審團、各村莊代表以及刑事案件的當事人、證人等組成,每年分別開庭兩次,即“希拉里時期”(每年的1月至3月)和“三一時期”(每年4月至6月)。

與神圣羅馬帝國各地的教會法庭不同,英國巡回法庭沒有被賦予專門的獵巫職能,更多的是一種常規的司法機構。由于受到法律和國王的支持,巡回法官在審理和判罰的過程中擁有僅次于國王的權威,直接對國王負責,不受地方法庭或者貴族的控制和影響。庭審之前的調查環節,法官一般會親自了解案件經過并審訊嫌疑人;庭審時,法官會根據需要自主傳喚證人。對于巫術以及殺人等重罪,有時候還需要一些物證,兩名可靠證人及其證詞,以及嫌疑人的一份供詞。⑧Michael D. Bailey, Historical Dictionary of Witchcraft, p. 74.1534年頒行的《懲罰異端條例》(An Act for the Renewing of Heresy)中就已明確規定,“審理異端活動,最少有2個及以上證人且證據充分,方能開庭。”⑨C. H. Williams ed., English Historical Documents 1485-1558, p. 833.顯然這些法規比許多歐洲大陸國家所采用的嚴刑拷打的方式更加先進和理性,但由于醫療水平有限,幾乎很難斷定生病、傷害以及死亡之間的因果關系。直到17世紀20年代左右,英國法官和律師覺得巫術取證困難,于是對待巫術問題更加謹慎⑩趙秀榮:《近代早期英國社會史研究》,北京:中國科學出版社,2017年,第147頁。,巫術案的受害率也得以減少。巡回法庭審判結束后,巡回法官便回到倫敦向國王述職,其匯報的內容大概包括如下基本信息:郡縣、名字、詳細到鄉鎮的地址、受訴者的基本信息(有時候包括其家人信息)、對該案情的基本介紹。如1587年一宗涉巫案件的起訴書這樣寫道:

第244份起訴書 切姆斯福德 大齋戒期間 伊麗莎白29年

埃塞克斯郡 女王 敬上 您的忠實的仆人擬將案件陳述如下:未婚人士瓊·普林斯頓,埃塞克斯郡小桑普福德人,于伊麗莎白28年8月20日,涉嫌使用巫術。瑪格麗特·漢金也涉嫌使用巫術。其行為違背了女王的權威和尊嚴,違反了法令關于這方面的規定。①C. L’estrange Ewen ed., Witch Hunting and Witch Trials: The Indictments for Witchcraft from the Records of 1373 Assizes Held for the Home Circuit AD 1559-1736, London and New York: Routledge, Taylor &Francis Group, Vol. 3,2011, pp. 87.

除了紙質報告外,巡回法官也向國王作口頭述職。J.S.科伯恩等人認為,巡回法官充當著國王的嘴巴、耳朵和眼睛:一方面將國王的旨意帶到地方;另一方面又將地方信息反饋給國王。尤其是后者,此乃巡回制度的根本目的。②J. S. Cockburn, A History of English Assizes 1558-1714, pp. 153-154.巡回法官的述職報告,作為中央滲透到地方社會的可靠情報的常規來源,具有巨大的政治價值,是國王及時了解地方情況并采取應對策略的基本依據之一。

2.巫術活動的偵查及其控制

巡回法庭休庭期間,巫術案件的受理主要由治安法官(Justice of the Peace)負責,而職業獵巫人(Professional Witch Finder)主要依據獵巫法令行使追捕職責。治安法官雖是沒有薪酬的朝廷外官員,但他們由國王任命且被授予了王室特別委任狀。1590年治安委員會改革完成后,治安法官的職能得以明確,包括定期主持會議,了解案件,做擔保,保持記錄和調查轄區內的所有問題等。③Ken Powell and Chris Cook, English Historical Facts, London: The Macmillan Press Ltd, 1977, p. 58.他們與巡回法官一樣充當著鏈接中央和地方的作用,“既是中央政策的執行者,同時又是地方利益的代表者或反映者”。④姜德福等:《轉型時期英國社會重構與社會關系調整研究》,北京:商務印書館,2017年,第251—252頁。據統計,1600年左右的英國各郡縣設有將近1 200名治安法官,⑤姜守明、黃光耀、許潔明、蔡蕾、胡傳勝:《鑄造國家——16—17世紀英國》,錢乘旦主編:《英國通史》系列叢書第三卷,南京:江蘇人民出版社,2016年,第199頁。負責組織值季法庭或治安委員會,暫時受理巡回法庭休庭期間的巫術等刑事案件。

職業獵巫人則是專門從事偵查巫師及巫術活動的群體,他們將巫師交由治安法官組成的治安委員會或值季法庭做初步審判,治安委員會再將其送交巡回法庭做判決。獵巫運動初期,整個歐洲獵捕巫師的職業偵探大多與政府存在密切的聯系。⑥Brian P. Levack ed., Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America, p. 533.他們主要來自社會上層,甚至由王室貴族尤其是擔任主教職務的貴族負責,因為他們能同時代表教會和國王的態度。盡管官方并沒有公開承認他們的偵探活動,但有證據表明他們主要由政府雇傭且給與一定報酬,如1579年“薩洛普、伍斯特和蒙哥馬利等縣先后付給樞密院任命的職業獵巫人塞繆爾·柯克拉7先令6便士的薪酬”⑦C. L’estrange Ewen ed., Witch Hunting and Witch Trials: The Indictments for Witchcraft from the Records of 1373 Assizes Held for the Home Circuit AD 1559-1736, pp. 69-70.,社會史學家麥克法蘭也在其著述中提到,“很明顯,職業獵巫人獲得過官方的資金支持”①Alan Macfarlane, Witchcraft in Tudor and Stuart England, p. 137.。

對于疑似從事巫術活動且不肯“認罪”的人,治安法官有權力親自或者命令其他人對其進行身體檢查。當時一個小冊子總結了一些偵查巫師與巫術活動的依據,其中10條為:1.身上有或大或小的供魔鬼吸吮的痕跡,像蜜蜂或針蟄過的紅點,藏在巫師身體的隱私部位,要很仔細才能看得出來;2.他(她)們有時候呈一種狀態,有時候又是另一種狀態,但無論怎樣,都有一種常見的魔靈出現在他們的身邊;3.他們的房子里經常有黏土或蠟制的圖畫;4.尸體被巫師觸碰會流血;5.受害者在死亡前的證詞;6.巫師仆人或者孩子的證詞;7.對病人過于殷勤地慰問,而且探望病人期間不允許親屬接近;8.病人生病昏迷時說出的嫌疑人;9.鄰居們尤其是親屬們的傳聞和懷疑;10.罪名已經成立的巫師的舉報。②1645年小冊子:The Lawes against Witches, and Conivration, and Some Brief Notes and Observations for the Discorvery of Witches, pp. 4-5.前兩條是偵查和判定巫師罪名成立的主要方式。如薩福克郡圣埃德蒙茲的一個案件,檢查人員來到一位嫌疑人家里并對她進行全身搜查,在她的腹部和私處都發現了類似乳頭般大小的肉瘤,因此她被逮捕了;有時“巫師”在接受檢查之前,甚至會受到獵巫者的嚴刑逼供,如1592年的一本小冊子詳細地描述了獵巫者的審訊過程,“當他們遇到有巫術嫌疑的人,如果當事人不承認的話,他們會用夾手、箍腦袋以及向喉嚨里灌東西等方式逼供她們”③1592年小冊子:Newes from Soctland, Declaring the Damnable Life and Death of Doctor Fian, a Notable Sorcerer,Who Was Burned at Edenbrough in Lanuary Last, 1591, published according to the Scottish coppie., London: Printed by E. Allde for William Wright, 1592, p. 3.,“如果她還是不肯認罪,偵探者便會將她的頭發全部剪掉,將所有的衣服全部脫掉,檢查她的身體是否是‘干凈’的,是否有特殊的痕跡,直到在她身上找到可疑痕跡,最后,她百口莫辯”。④所謂“可疑痕跡”,大多是傷痕,疤痕,或者肉瘤之類。參見1592年小冊子:Newes from Soctland, Declaring the Damnable Life and Death of Doctor Fian, a Notable Sorcerer, Who Was Burned at Edenbrough in Lanuary Last,1591, p. 7.

應當強調的是,盡管治安法官和職業獵巫人有很大的自主權,但他們的獵捕活動也會受到巡回法官和國王的干涉。力瓦克指出,“所有允許個人或小集團在沒有政府有效控制的情況下獲得權力都是極其危險的,如果行政機構給激進分子占據關鍵職位的機會,他們可能引發大規模的巫術迫害”。⑤Brian P. Levack ed., Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America, p. 532.為了防止這種情況出現,國王會有意地控制巫術指控的發生率,如1649年英國政府駁回了獵巫人對巫術特別偵查的請求;1661年一個名叫約翰的獵巫者被提起了訴訟并投入監獄,原因是他“使用非人道的方式審訊巫術嫌疑人”。⑥W. N. Neill, “The Professional Pricker and His Test for Witchcraft”, The Scottish Historical Review, (19) 1922, pp. 205-213.過于集中的巫術檢舉和判決也會引起中央的警覺,當時最有名的職業獵巫者馬修·霍普金斯⑦馬修·霍普金斯自稱“獵巫將軍”,并宣稱這個職務是由英國政府任命的。他將獵巫活動看成自己的一份事業,有自己的同僚,并被給與一定的報酬。他因1645年埃塞克斯郡的一系列巫術審判而得名。盡管英國法律明確禁止嚴刑拷打逼供犯人,職業獵巫人卻以酷刑而得名,但也正是因此而被政府取締。僅在一年時間內就指控了230人為巫師⑧Michael D. Bailey, Historical Dictionary of Witchcraft, p. 22.,這引起了上層的重視,因此英國政府命令禁止武斷地關押、搜尋印記和使用刑訊逼供,樞密院還指控了好幾個活躍的職業獵巫人,①羅賓·布里格斯:《與巫為鄰:歐洲巫術的社會和文化語境》,第215頁。隨后又廢除了“隔離”“水判”和“剝奪睡眠”等嚴酷審訊方式。

3.巫術案件的審理和判罰

如前文所述,以國王為中心的上層統治者認為巫術活動與故意殺人罪一樣都屬于刑事犯罪,因此它的審判程序與一般的重罪相同。在審判之前,巡回法官按照慣例通常會親自了解該案件的具體情況——通過詢問被告和其他證人的方式了解案件原委,在此基礎上正式組織法庭進行審判,然后由地方鄉紳組成的陪審團、職業律師以及巡回法官等人一起通過判罰,最后交由國王裁決。為判定嫌疑人是否涉嫌從事巫術活動,巡回法官也會使用刑訊拷打或威脅恐嚇的審訊方式。如,1582年大齋節期間埃塞克斯巡回法庭提審的巫術案中,其中有5人認罪,另外9人則不愿認供。于是該案的法官近乎威脅地說,“如果認罪的話會考慮給予一定恩赦,但那些不認罪的人將會被處以火刑或者絞刑”。②Alan Macfarlane, Witchcraft in Tudor and Stuart England, London: Routledge, Second published, 1999, p. 20.雖然法規在原則上要求2人及以上證人方能滿足開庭要求,但由于取證困難或缺少證人,一些案件的受理以及如何判罰主要依靠法官的判斷。

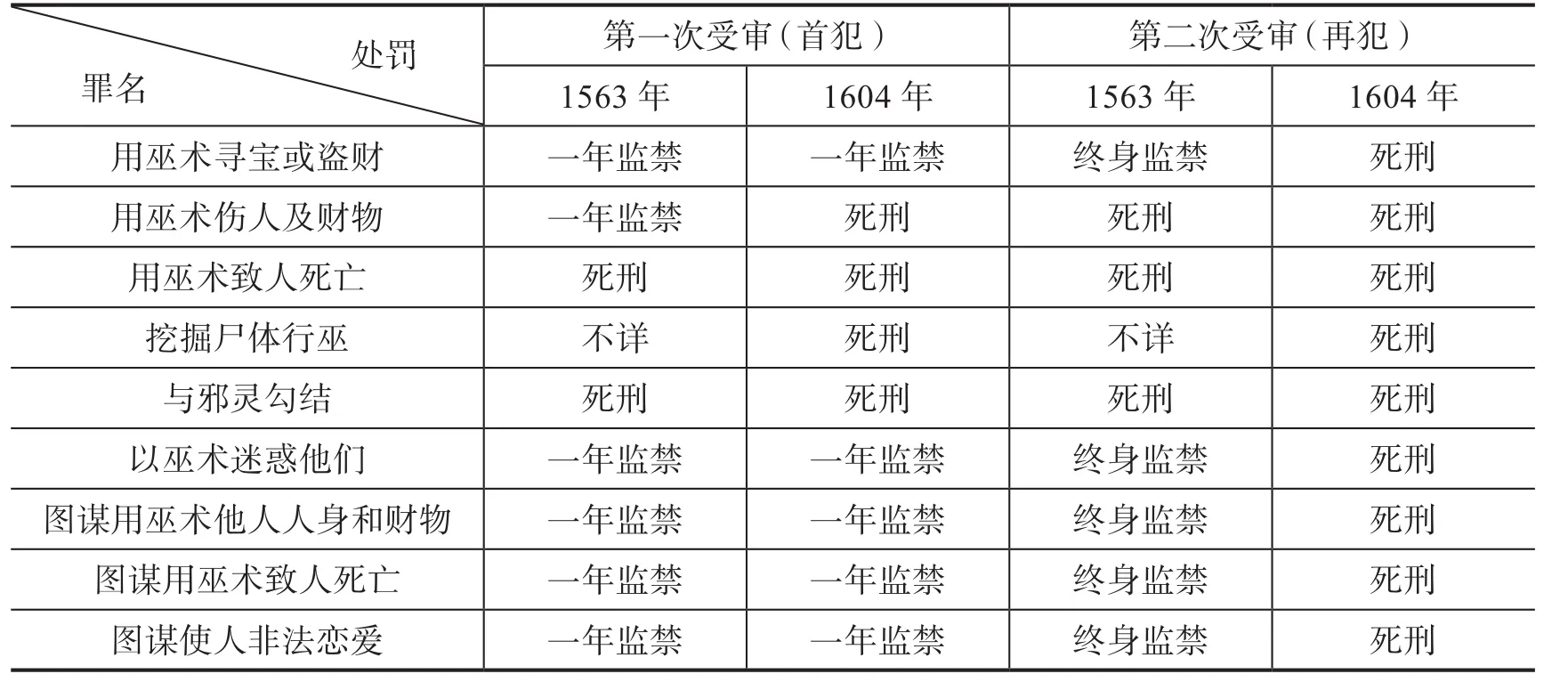

1542年、1563年、1604年的反巫法令都將巫術及其活動定為重罪,與殺人、入室搶劫、大宗物品盜竊、雞奸、散布謠言、叛國以及縱火等犯罪的性質一樣,一般會處以絞刑、火刑等重刑。③趙秀榮:《近代早期英國社會史研究》,第133頁。伊麗莎白政府頒布的《反符咒、魔法及巫術法令》最先明確地規定了懲罰標準,即“利用巫術致人受傷或財物損失者,首犯判監禁一年,再犯則判終身監禁,不得保釋”“情節較輕者,引以游街示眾,在鬧市區站立6小時,公開宣讀其罪行”“情節嚴重者,如使用巫術致人死亡者,以死刑論處”④The Statutes of the Realm, Vol. 4, p. 446.。而詹姆斯一世《反巫咒、巫術及與魔鬼和邪惡精靈達成契約法令》中的判罰明顯嚴于前者,及其變化情況如下:

表11563—1736年反巫立法中的懲罰措施⑤ Alan Macfarlane, Witchcraft in Tudor and Stuart England, London: Routledge, Second published, 1999, p. 15.

從表1看,這一時期英國對巫師的懲罰標準呈現兩大特點。其一,就同一個人而言,再犯的懲罰嚴于首犯。例如,1579年切姆斯福德地區一位名為伊麗莎白·弗朗西斯的女士因使用巫術再次受到指控時,被判為死刑。①陸啟宏:《近代早期西歐的巫術和巫術迫害》,上海:復旦大學出版社,2009年,第208頁。其二,1604年反巫法令的判刑標準整體嚴于1563年。譬如,“用巫術傷人及財物”一項,在同為首犯的情況下,1563年的法令判“一年監禁”,而1604年則判“死刑”。而“圖謀以巫術傷害他人人身和財物”“圖謀用巫術致人死亡”“圖謀使人非法戀愛”這三項,在同為再犯的情況下,1563年法令判“終身監禁”,而1604年直接判“死刑”。

盡管一些時段內巫術案件的控訴率有所上升,但與歐洲大陸相比,英國巫師受害率卻始終維持在較低水平。其中一個原因是英國常有巫術嫌疑人獲得保釋和赦免的情況。據1554年的議會法案規定,“當任何因為涉嫌殺人或重罪嫌犯被帶到法官面前時,若委托和保釋的話,應當檢查構成或不構成他們犯罪的事實和證據,或者盡可能多的材料來證明之前的重罪成立與否,并以書面形式呈遞”。②C. L’estrange Ewen ed.,Witch Hunting and Witch Trials: The Indictments for Witchcraft from the Records of 1373 Assizes Held for the Home Circuit AD 1559-1736, p. 53.多數情況下,若審理時沒有足夠的證據,法庭都會宣判巫術嫌疑人無罪。如霍姆巡回法庭(The Home Circuit),在獵巫運動高潮期間,該法庭先后收到了513人的指控,但僅有112人罪名成立,大多數人逃避了指控。③J. A. Sharpe, Early Modern England: A Social History 1550-1760, London: E. Arnold, 1987, pp. 310-311, 314.而1579年切姆斯福德地區的另一個案例更具說服力,據載:一位名叫馬杰里·斯湯頓(Margery Staunton)的女巫被指控使用巫術致他人和牲畜殘廢及死亡,但后來因為證據不足而被釋放。④陸啟宏:《近代早期西歐的巫術和巫術迫害》,第209頁。此外,從一些案例來看,國王也常會赦免證據不充分但被巡回法庭判為死刑的人。⑤Alan Anderson and Raymond Gordon, “Witchcraft and Status of Women-The Case of England”, The British Journal of Sociology, 2 (1978), pp. 171-184.如萊斯特的一個案件中,法官溫奇(Winch)及陪審團根據一個男孩的指控判了9名婦女的罪。“如果不是國王發現這個指控的荒謬,還可能有更多的人以不充足的證詞指認他人。”⑥C. L’estrange Ewen ed., Witch Hunting and Witch Trials: The Indictments for Witchcraft from the Records of 1373 Assizes Held for the Home Circuit AD 1559-1736, pp. 59-60.再如1633年蘭開斯特一案,一名12歲男孩指認30人存在從事巫術活動的嫌疑,結果其中17人被巡回法官判處死刑,這件事引起了國王查理一世的警覺,于是他命樞密院調查此事并發現該男孩說了謊,最后該案被改判。⑦陸啟宏:《近代早期西歐的巫術和巫術迫害》,第217頁。這既說明國王掌握著最終的裁決權,也反映了他們在對待巫術的問題上較為慎重。從英王的行為目的來看,他們既支持獵巫運動,也抑制獵巫狂潮的出現。這兩種行為目的都證明了國王最終掌握獵巫運動的話語權。

綜上,英國獵巫運動的受迫害程度比歐洲大陸許多地區更輕。①也有學者認為英國獵巫運動迫害程度較輕的原因是英國鄰里之間關系較好的緣故,他們愿意出庭證明其清白。參見姜德福等:《轉型時期英國社會重構與社會關系調整研究》,第263頁。阿蘭和雷曼德則認為原因包括兩點:英國沒有那么明確嚴苛的宗教立法;英國國王曾數次赦免了被判刑的女巫。參見Alan Anderson and Raymond Gordon, “Witchcraft and Status of Women-The Case of England”, The British Journal of Sociology, 2(1978), pp. 171-184. 里蘭德認為伊麗莎白和詹姆斯一世促使基督教各教派合一的行動為獵巫運動的減少創造了條件,參見Leland L. Estes, The Origins of the Europe Witch Craze: A Hypothesis, Journal of Social History,2 (1983), pp. 271-284. 而麥克法蘭則從巫術審判流程出發,認為英國巫術受害者較少的原因,是因為反巫法令明確規定了需要2個證人出庭作證,參見Alan Macfarlane, Witchcraft in Tudor and Stuart England, London:Routledge, 1999, p. 16.這主要是因為國王掌握了獵巫運動的立法、抓捕、定罪與最終裁決的權力。因此,英國有條件避免像歐洲大陸那樣因教派紛爭、中央和地方權力分化與斗爭而形成的劇烈的獵巫運動。

也有足夠的數據和案例表明,在王權集中以及主權完整的地區,巫術迫害率明顯較低;相反,如果沒有形成打擊巫術活動的完整且統一的法律體系,便會給地方勢力提供打擊巫術活動的機會,造成巫術迫害案件增加及社會恐慌升級。比如,在整個歐洲的獵巫運動中,英國被執行死刑的人數大致在1 500人左右,受害率為1/4667;此時法國與英國一樣保持著主權完整且中央權力集中,其受害率也比較低,大致為1/4000;而歐洲其他國家的巫師受害率大多高于英法,其中神圣羅馬帝國共有近25 000人受害,受害率為1/640,瑞士的受害比率也高達1/400。②沃爾夫岡·貝林格:《巫師與獵巫:一部全球史》,第182頁。這說明在政治分裂嚴重的地方巫師受迫害也大多比較嚴重,如瑞士和德意志帝國的南部和西部存在著許多小而基本自治的州和司法管轄區,同時也是巫師受迫害最為嚴重的地區之一。因此,布里格斯強調:“近代歐洲那些比較強大、更加中央集權一點的國家,沒有一個進行過大規模的、由國家組織的針對巫師的戰役。”③羅賓·布里格斯:《與巫為鄰:歐洲巫術的社會和文化語境》,第316頁。

當然,歐洲各國獵巫運動存在差異的原因是多元且復雜的,不僅僅取決于政治版圖的格局、中央力量的強弱,④比如,此時分裂的意大利的巫術迫害率也比較低。參見沃爾夫岡·貝林格:《巫師與獵巫:一部全球史》,第181—182頁。因此關于獵巫運動還有更多的話題值得我們去探討。