新見明代黃冊中匠戶相關問題研究

——以哈佛大學藏《韻學集成》等紙背文獻為中心

楊露賓

(山東師范大學 歷史文化學院,山東 濟南 250014)

黃冊制度是明代一項基本的社會經濟制度,既是戶籍編造之法,又是賦役征發的依據,其重要性不言而喻。由此,對于黃冊制度的研究,也成為了明代社會經濟史研究的一個重要方面。近代以來,已有為數眾多的國內外學者圍繞黃冊制度做了大量的工作,其中不乏開創性的觀點、精深的探究以及總結性的論著,韋慶遠的《明代黃冊制度》與欒成顯的《明代黃冊研究》二書是其中的代表作。具體到對于黃冊記載中匠戶的研究,在韋氏書中并未進行重點討論,不過另外有提及“匠籍冊”“輪班匠籍冊由工部掌管,住坐匠籍冊由內府的內官監掌管”[1]54,明顯可見這是一類有別于黃冊但又與之有密切聯系的專職役戶冊籍;欒氏書中同樣對于黃冊中記載的匠戶未有專門考證,僅在“專職役戶冊籍”一節延述了韋氏的觀點[2]39。而在明代匠戶的研究方面,陳詩啟《明代的工匠制度》[3]一文,曾詳細考證了輪班匠與住坐匠的特點與不同,對于匠戶的應役狀況進行了詳實的介紹,只是未曾關涉到黃冊制度,也未對匠戶冊籍文書有所關注。其他關于明代工匠的研究,比如童書業①童書業:《中國手工業商業發展史》(北京:中華書局,2005)。、羅麗馨②羅麗馨:《明代官手工業組織中官匠的管理制度》,《大陸雜志》,1988;羅麗馨:《明代匠戶之仕宦及其意義》,《大陸雜志》,1990;羅麗馨:《明代官辦造船業》,《大陸雜志》,1994;羅麗馨:《明代匠籍人數之考察》,《食貨》,1998。、余同元[4]362-380等前輩學人的著作,則多偏重于工匠制度與手工業以及商業等經濟領域的聯系,對于匠戶冊籍文書的研究和利用普遍比較缺乏。在黃冊制度研究領域中,受困于遺存文書中信息的不足,對于黃冊中所登載的匠戶并未有具體的考證分析;而在工匠制度研究領域中,同樣也是因為史料不足的關系,并未利用到黃冊文書中的重要資料。

黃冊等原始文書檔案存世過少的情況嚴重限制了對于黃冊制度本身研究以及相關匠戶研究的進一步發展。據《后湖志》載,每隔10年黃冊大造之時,南京戶部都會接收來自全國各地送繳的黃冊,之后轉后湖黃冊庫收貯,直至明末,歷代黃冊總數總計近200萬本①欒成顯:《明代黃冊研究》稱“所貯歷代黃冊在200萬本以上”,吳福林在為《后湖志》所撰《導讀》中計算的黃冊總數則是“170余萬冊”。按:黃冊本數最明確的數字出自萬歷四十年三月后湖黃冊庫官員晏文輝的上疏,稱至“萬歷三十年”時,黃冊之數已有“一百五十三萬一千四百五十八本”,明制:黃冊十年一大造,此數為洪武十四年以來,共23次大造的總數,至崇禎十五年最后一次大造黃冊,還有4次。既要考慮到明代中后期人口數字的增長,也要了解到同時版籍失實、戶口藏匿、黃冊內容多為因循的狀況,綜合分析,稱其數字接近200萬,當是比較合理的。以上史料數字可參見《后湖志》卷10《事例七》,(南京:南京出版社,2011),第202頁。。然而,欒成顯在《明代黃冊研究》中整理的當前存世黃冊僅有12種,總數在1500葉左右。另外,如果根據日本學者巖井茂樹的方法對其進行分析鑒別,這12種之中僅有5種可算作黃冊原本②[日]巖井茂樹:《〈嘉靖四十一年浙江嚴州府遂安縣十八都下一圖賦役黃冊殘本〉的發現與初步分析》,載于日本京都大學人文科學研究所主編:《日本東方學》第1輯,(北京:中華書局,2007)。。

在這種情況下,公文紙背文獻的發現與研究利用便極具價值。美國哈佛大學燕京圖書館藏有公文紙本古籍《重刊并音連聲韻學集成》《直音篇》共20卷、20冊,為采用同一種公文紙印刻的善本古籍,其中《重刊并音連聲韻學集成》共13卷,13冊;《直音篇》7卷,7冊。除《重刊并音連聲韻學集成》第1卷、第1冊外,其他19冊(除極少數后補紙張外)多數為公文紙本文獻。內容絕大部分為明代揚州府的黃冊,其中《韻學集成》紙背文獻涉及如皋縣和泰興縣,《直音篇》紙背文獻涉及江都縣。從黃冊文書中記載的人戶輪充甲首的年份推算,文書內容為嘉靖三十一年(1552)和隆慶六年(1572)兩批造成的黃冊,總數多至1600余葉,是截至目前為止所見明代黃冊文書中數量最多的一批。在內容上,其載有的豐富信息也是此前黃冊文書中所少有的,這便包括明代的戶籍信息。其中有關“匠戶”的記載尤為珍貴,可以彌補之前研究資料的空缺。今即對該批黃冊所見的有關明代“匠戶”的有關問題,試做初步的探討。

一、關于《韻學集成》等紙背匠戶黃冊的說明

據筆者整理統計,在《重刊并音連聲韻學集成》與《直音篇》(以下簡稱《韻學集成》等)紙背黃冊中,共有7戶的匠戶,其中擁有祖軍姓名、接補來歷等詳細戶由記錄的為4戶。現將涉及此4戶的相關文書的錄文載錄于后。

(一)軍匠戶楊某黃冊文書說明

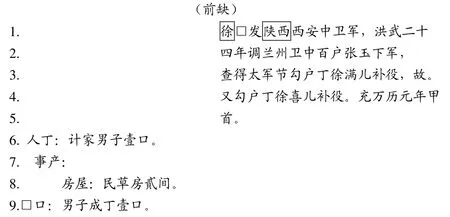

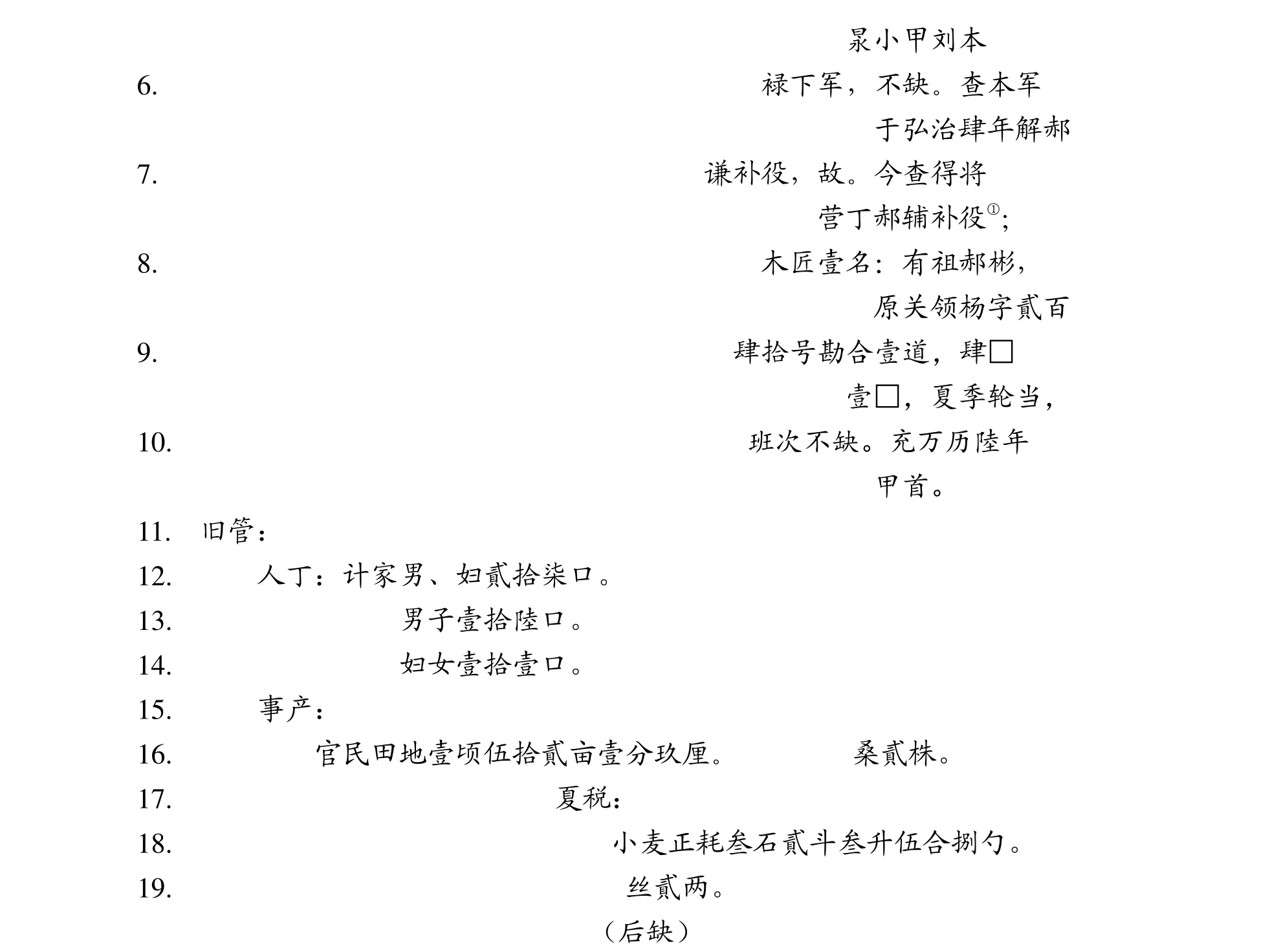

《韻學集成》第2冊第23葉背載:

本件文書共存文字19行,與正面古籍文字成經緯狀,前后均缺,根據13行戶主姓名缺失的情況,可推測之上還有文字被裝訂線所遮擋;末尾文字距離裝訂線還有可寫一二字的空間便另起一行,證明文書下部沒有缺失。文字書寫較為工整清晰,少有被正面古籍墨跡遮擋而難以識別的地方。

觀其記載的具體內容,此件為兩戶黃冊殘件,其中1至12行記載的一戶,因為可見到部分的軍役接補和人丁、事產等細項的記載,應是軍戶,且由其接補戶丁可知該戶姓徐。13至19行系直隸揚州府泰州如皋縣縣市西廂第一里軍匠戶黃冊殘件,只錄及戶由部分信息,且并不完整,但根據4至5行徐氏軍戶“充萬歷元年甲首”一句推論,便可知本件文書造于萬歷元年之前一次的黃冊攢造時,即隆慶六年(1572)。據文書內容可知,該戶當姓楊,戶主楊某的名字佚去。其祖有楊安貳與楊石童二人,楊安貳于洪武二十二年(1389)發南京金吾前衛后所,為某百戶某總旗某小旗之下的旗軍,正德十六年(1521)得楊采住補役;楊石童于洪武年間充雙線匠,于記載中可見其匠籍有除豁的跡象。由于兩戶信息同載一頁,而其中一戶與匠籍并無關系,便可知本件文書并非專門的匠戶籍冊。且其中所列“人丁”“事產”等內容,則與黃冊的格式要求相符。

(二)皮匠戶韓貴黃冊文書說明

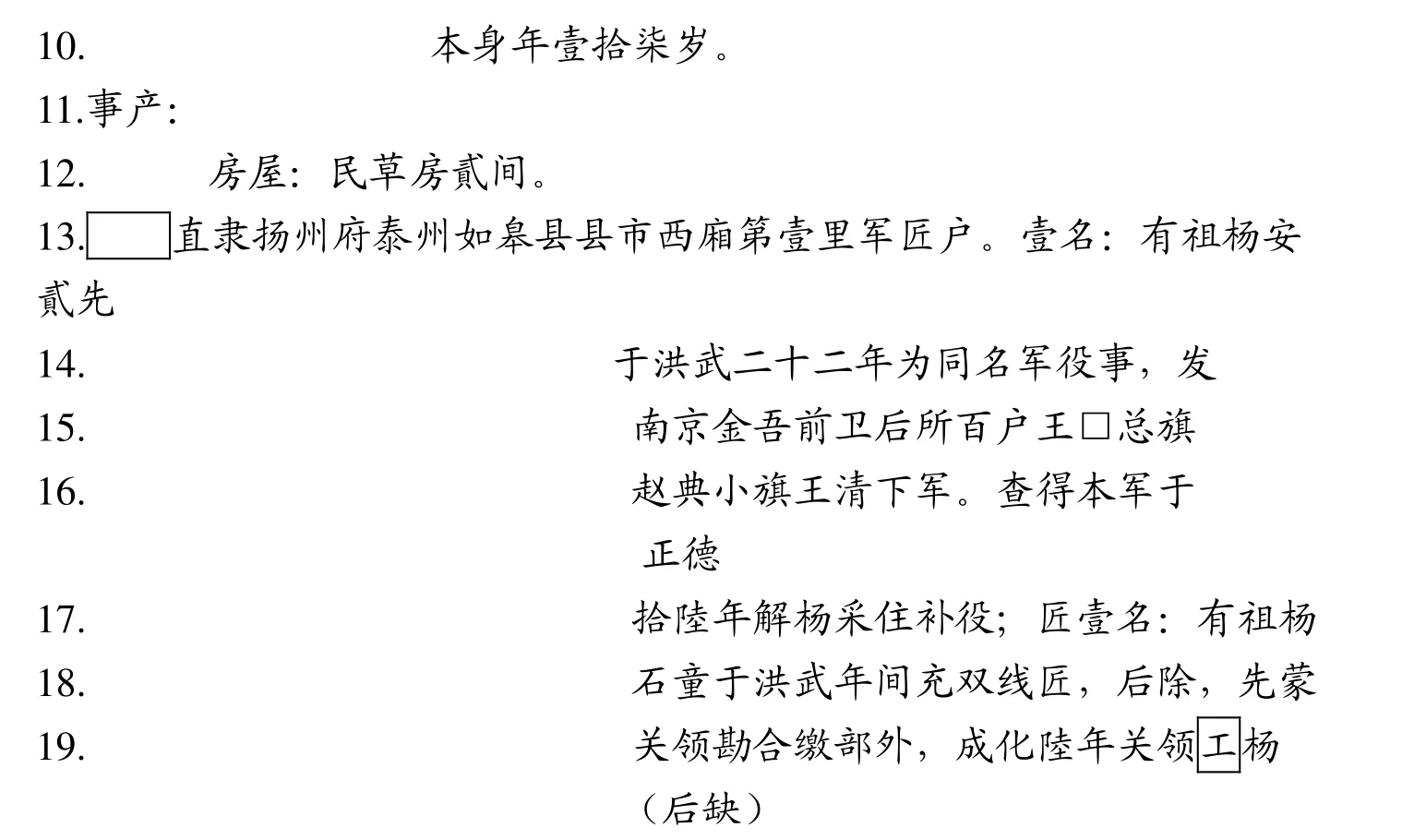

《韻學集成》第3冊第80葉背載:

本件文書共存文字21行,與正面古籍文字成經緯狀,前后均缺,文書上部被古籍裝訂線遮擋;下部完整,僅21行下半部分遭紙頁裁切,有文字丟失。版面遭水漬涂污,且正面古籍文字印刷不良,有墨跡洇散,所幸并未對文字識讀造成困難。

此件為兩戶黃冊殘件,其中1至12行系一戶,僅載錄事產部分,無法判斷其戶籍信息。13至21行系直隸揚州府泰州如皋縣縣市西廂第一圖皮匠戶黃冊殘件,戶由信息完整,由“充萬歷玖年甲首”一句,可知本件文書攢造于隆慶六年。此處可見“舊管”之下又開列“人丁”與“事產”,《后湖志》記載:“人丁、事產二者,其經也;舊管、新收、開除、實在四者,其緯也。”[5]1更可確信此為黃冊的攢造體例,足證本件文書確是明代的賦役黃冊。據文書內容可知,該戶當姓韓,戶主姓名被裝訂線遮蓋住上半部分,觀其下半部,似為“貴”字,暫稱其為“韓貴”。有祖韓誠,領有勘合一道,為春充輪班匠。

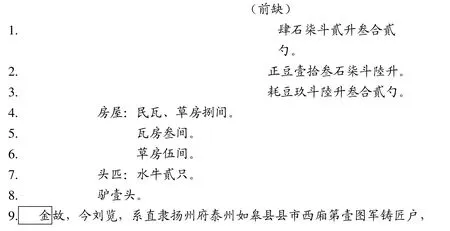

(三)軍鑄匠戶劉覽黃冊文書說明

《韻學集成》第4冊第37葉背載:

本件共存文字19行,與正面古籍文字成經緯狀,前后均缺,上部略有遮擋,遺失其前一任戶主姓名;下部完整。文書的文字較為淺淡模糊,且在書寫中,筆畫使用以及字體的大小、間距并不嚴謹規整,在正面古籍文字墨跡的遮擋下,部分文字難以準確識讀。

此件為兩戶黃冊殘件,其中1至8行系1戶,與《韻學集成》第3冊第80葉背所載的與皮匠戶韓誠同件的人戶一樣,僅留有部分事產信息,無法判斷其詳細戶籍身份。9至19行系直隸揚州府泰州如皋縣縣市西廂第一圖軍鑄匠戶黃冊殘件,錄有完整的戶由信息和部分“舊管”之下的“人丁”信息,“充萬歷玖年甲首”一句,說明本件文書也是造于隆慶六年。本戶前一任戶主姓名缺失,新任戶主姓名為劉覽,有祖劉勝乙與劉福保二人。劉勝乙于洪武二十一年(1388)發平越衛楊老站充軍,正德七年(1512)奉例告便,又為揚州衛收補,后有戶丁劉全補役;劉福保為鑄匠,永樂年間充軍順天府,應是軍匠。

(四)軍木匠戶郝梓黃冊文書說明

《直音篇》第1冊第65葉背載:

本件文書共存文字19行,與正面古籍文字成經緯狀,前后均缺,文書上部被古籍裝訂線遮擋,情況與《韻學集成》第4冊第37葉背所載軍鑄匠戶劉覽相似,同樣因此遺失了前一任戶主的姓名;下部完整。本件文書的字體小且模糊,正面古籍文字較多,版面又遭墨跡污損,造成識別難度較大。

此件為兩戶黃冊殘件,其中1行系一戶黃冊事產信息的殘余,2至19行系直隸揚州府泰州如皋縣縣市西廂第一圖軍木匠戶黃冊殘件,載錄有完整的戶由信息和部分人丁、事產信息。“充萬歷陸年甲首”一句,說明本件文書同前面3件一樣,同屬隆慶六年所造黃冊。已故前任戶主姓名缺失,現任戶主名為郝梓。“有祖充軍匠貳名”。“軍壹名”:郝英于洪武十八年(1385)“為積年害民事”充軍“伍開衛新化亮寨”(“伍開衛”為“五開衛”之訛,五開衛為明代湖廣都司下轄軍衛),弘治四年(1491)有郝謙補役,后又有郝輔補役;“木匠壹名”:郝彬為領有勘合的夏季輪班木匠。

二、關于《韻學集成》等紙背黃冊中所見匠戶之役籍

上文已對紙背黃冊中所見文書做了初步的識讀與解釋,其中涉及到較為豐富的歷史信息,對此還須做出進一步的考證,以求還原紙背黃冊中記載的戶籍真相,體現這一珍貴歷史文本的重要價值。

(一)關于軍匠戶楊某之役籍

首先,關于楊安貳的充軍衛所“南京金吾前衛后所”。

金吾前衛為明代上直親軍衛之一,職責是“掌守皇城南面,巡警京城各門”[6]685。作為明代皇帝的侍衛部隊,親軍衛在內部建置和職能方面與一般軍衛有很大不同。除錦衣衛下設的南鎮撫司擁有“兼理軍匠”[6]680的權力之外,在其他親軍衛的職能中未見有與匠作活動以及相應的部門、官職相關的記載。各地衛所中的軍匠皆隸屬于軍器局管理,在京軍器局屬工部,地方軍器局屬各布政司,工部所屬軍器局管理者為“大使一人,正九品”[7]1759,各布政司所屬軍器局管理者為“大使一人,從九品”[7]1839,皆非衛所編制下的百戶。楊安貳明顯并非隸屬軍器局,而是隸屬于“百戶——總旗——小旗”這一軍隊中的旗軍系統。

綜上所述,雖然黃冊的戶由中寫明是“軍匠戶”,但楊安貳本人是軍匠的可能性不大。由此我們有理由認為:軍匠戶楊某,有祖楊安貳,為服役于南京金吾前衛后所的旗軍,其本人以及之后接補其軍役的楊采住,都應為軍籍。

其次,關于曾在洪武年間充任“雙線匠”的楊石童。

“雙線”一詞,上可見于宋代文獻中。宋末理學家林希逸所著《〈考工記〉解》一書中,在《考工記》原文“察其線欲其藏也”下有注解:“皮作,北人謂之雙線,工藏者縫之而不露線也”[8]151,可確定“雙線”是一種皮革的縫制工藝。

從黃冊中可見,楊石童有“關領勘合”一道,所謂“勘合”,是一種用于校勘、對合的紙質文書,在元明時期廣泛應用。工部發給輪班匠一道勘合,赴京解部應役之時可作為身份憑證,“置籍為勘合付之,至期齊至工部聽撥”[9]2684,所以可知楊石童是輪班匠。

最后,關于楊石童匠籍被除豁的情況。

黃冊中記載有“后除”一句,楊石童的匠籍應是被除豁。但具體時間與原因并未寫明,之后另有“成化陸年”字樣,下文缺佚,故不知又生何事。而從洪武某年被充為匠役,到成化六年(1470)的時間段內楊石童的匠籍曾有過被除豁的事實是可以確定的。

明代實行嚴格的“配戶當差”的戶役法,其中對于軍戶和匠戶最為關注,如非特殊情況,絕不可能除豁匠籍。成化六年之前,共有3處史料涉及到匠籍的除豁問題。

其一,景泰七年五月景泰帝敕諭:

“一匠:后因工部奏準,將丁多之家分作二名或三、四名應當匠役者,及其從前未曾習曉匠藝,正統年間至今被人讎報在官,連年官司勾擾不能安生者,該部有司悉與明白查勘,三、四名者止當一匠,果系讎報者悉與除豁。”[10]5659-5660

其二,天順元年正月英宗復位詔書:

“其各色輪班人匠,自景泰七年十二月終以前在逃及正班失班一體寬免……其有挾讎妄報并一戶分作二、三戶以上輪班當匠者,止當一匠,其余悉與除豁。”[10]5803

其三,天順八年正月甲戌憲宗繼位詔書:

“輪班人匠自天順七年十二月終以前失班者,悉皆寬免,及有一戶應當住坐又關勘合輪班,若有原領勘合二、三名以上者,止令一名輪班,其余悉與優免,正統年間以后有挾讎妄報并一戶分作二、三戶以上輪班當匠,有司曾經勘明者,止當一匠,余皆除豁,勘合繳部。”[11]16-17

我們可以總結出上引3條史料的共同點:關于輪班匠的優免除豁的對象,都是“一戶分作二、三戶以上輪班當匠者”和“未曾習曉匠藝”卻被人“挾讎妄報”者。前者是對匠戶中不符合情理的重役現象的寬恤,后者則是對匠役接補中出現的失誤進行糾正。楊石童一房的匠役在接補上并無失誤,其除豁原因便很有可能是第一種原因。明代為保證供役人數的穩定,嚴厲禁止軍、匠人戶的分戶行為,這便會導致“丁多之家”被“分作二名或三、四名應當匠役”,出現多個房分承擔籍役的現象。而具體到軍匠戶楊某戶,除楊石童房承擔的輪班雙線匠役籍之外,另一個便是楊安貳的軍籍。雖在應役內容上不同,但一戶重役的問題是存在的,因此,楊石童的匠籍在某次降旨優免中被恩準除豁便是合理的。關于本戶的重役問題,下文將詳述。

(二)關于皮匠戶韓貴之役籍

通過上文對軍匠戶楊某戶楊石童房的查考,至此我們可以清晰地認定:韓貴先祖韓誠為領有勘合的輪班皮匠。其勘合字號書寫清楚,為“楊字壹佰壹拾玖號”,與同葉“揚州府”之“揚”字,字形差異明顯,可知沒有混用的跡象,“楊字”勘合非特屬“揚州府”之意。(萬歷)《大明會典》中記錄的工部勘合字號只有“催促軍需物料勾提囚匠”等雜項勘合這一種,其中揚州府被分到“德”字號[6]441-442。至于輪班匠所領工部勘合的字號細節,在傳統文獻中沒有得到詳細記載,紙背黃冊中“楊字”號勘合的發現可以對此進行一定的補充。

該皮匠戶黃冊中,還有“春充收當”的細節記錄。明代輪班匠,不論班次如何,每次正班供役時長皆為3個月。每次正班3個月,一年便有按4季劃定的4班,韓誠為按季輪充的輪班匠更確鑿無誤。

(三)關于軍鑄匠戶劉覽之役籍

本戶先祖劉勝乙的充軍事由,因圖版污損太過,信息不全難以辨識,憾不能論及。而充軍衛所則寫明是在平越衛楊老站。在弘治《貴州圖經新志》、嘉靖《貴州通志》、萬歷《貴州通志》等地方志中,皆可發現楊老站為衛城東30里的一處驛站。

今日“驛”與“站”并稱,并無明顯不同,而在元代之前,僅以“驛”字表示今日“驛站”的含義,直到元代,為翻譯“驛”的意思,產生了蒙古語音譯詞“站赤”,并逐漸可省稱為“站”。明初,朱元璋矢志革除北虜風習,于是將通行的“站”改稱“驛”。然而在明代的史籍文獻中,仍可以見到有大量以“站”字為名的驛站存在,也正因如此,在明人著述中,經常將“驛”與“站”合稱,相沿成習,“驛站”一詞便逐漸成為日常用語。在(萬歷)《大明會典》中,雖然提供了一份年代可考的較為完整詳細的驛站資料①申時行等撰:(萬歷)《大明會典》卷145《兵部二十八》、卷146《兵部二十九》,《續修四庫全書》第791冊,(上海:上海古籍出版社,1995)。,但在其中,并沒有列出以“站”為名的驛站,但我們可以根據明代方志與文人著述中散見的資料還原出這一歷史信息。

僅以平越衛的相關建置為例,便可以明顯看出以“驛”為名和以“站”為名的兩種驛站之間的區別,以及《大明會典》不載以“站”為名驛站的部分原因。平越衛下設有“平越驛”與“平越站”,二者皆以“平越”為名,在(弘治)《貴州圖經新志》所附地圖中,可以看到二者東西相隔,都位于衛城南,且與衛城的距離是一樣的,證明所處位置并不是關鍵。在方志的編排上,平越驛屬于“館驛”條目之下,而平越站則與距衛城較遠的楊老站、黃絲站一同被列于“公署”條目[12],雖然在后世的(嘉靖)《貴州通志》和(萬歷)《貴州通志》中,不再遵循這一體例,而是統一歸入“公署”或“郵傳”,但至少在弘治年間,編纂方志的人仍然很在意兩者之間的區別;據(嘉靖)《貴州通志》的記載,平越驛備有“驛丞一員,吏一名”,而平越站有“管站百戶一員”[13]312;(嘉靖)《貴州通志》與(萬歷)《貴州通志》中,關于供館、驛馬、鋪陳等項目的賦役征收,都只提及平越驛等以“驛”為名的驛站,而在旗軍人數上的清點,則只記載了平越站等處,如:“平越站,軍四十六名;楊老站,軍一百零六名;黃絲站,軍五十名。”[14]263通過以上“平越驛”與“平越站”的比較,明顯可以看到,“驛”的設置更加專職于郵傳驛遞的工作,是傳統意義上的驛傳機構,而“站”則與軍衛的聯系更加密切,通過軍隊中的“百戶”進行管理,且擁有一定規模的駐軍。此類驛站,便為“軍站”,一般多設于邊境地區與土司境內,與普通驛站相比,不僅側重于軍事情報的傳送,還兼具軍事警備的功能②另外需要注意的一點是:雖然大部分以“站”為名的驛站都是軍站,但并非所有的軍站都是以“站”為名的,比如在寧夏地區,靈州守御千戶所的屬城石溝城,有石溝驛一處,“原額甲軍一百一十三名,百戶一員領之”,另有石溝遞運所,“原額旗軍二百一十二名,百戶一員領之”“驛、遞俱隸寧夏衛”。參見(明)胡汝礪編,管律修:(嘉靖)《寧夏新志》卷三,寧夏史料叢刊,(銀川:寧夏人民出版社,1982)。而在貴州地區的文獻中,并沒有發現類似情況,可見明代的驛遞制度的實際情況要比史籍中的記載復雜得多,各地因環境與形勢相異而多有不同。。王士性在《廣志絳》中曾有描述:“貴竹衛所之軍,與四川、云南皆役之為驛站輿夫。”[15]242(貴州地產竹,故明人多稱其為“貴竹”)由于邊疆地區布政使司行政系統的發展不及內地成熟,為了更好地對當地進行控制和治理,便需要倚重都司衛所軍事系統的力量。因為軍站的設置一般與軍事機密有密切的聯系,所以在《大明會典》中,平越衛下轄驛站只列有平越驛,一如明代軍事衛所的信息也不曾詳載于歷史文獻中,同樣為了保密的需要,“平越站”“楊老站”等軍站資料的缺失不載也就可以想見。透過黃冊文書中明確載錄的信息,不僅能驗證歷代方志、著述中信息的準確性,還能給我們提供一條研究線索:以可信度極高的文書記載為中心,進而綜合諸多文獻的記錄,對傳世文獻的不足乃至錯訛之處進行補正。面對(萬歷)《大明會典》等基本史籍的缺憾,這種研究方法是必要且可靠的。

此件黃冊文書中寫明,劉覽之祖劉勝乙“充在楊老站百戶鞏亨下軍”。這就與前文所述于洪武二十二年(1389)充軍南京金吾前衛后所某百戶之下的楊安貳情況類似,二者皆出于“軍匠戶”之家,充軍后,一在南京親軍衛百戶之下,一在軍站管站百戶之下,觀其充軍地點,所應并不像是軍匠職役。與楊安貳一樣,我們應將劉勝乙視為服役于平越衛楊老站的軍站旗軍。

劉覽戶還有另一份役籍:“鑄匠一名:有祖劉福保于永樂年間起取順天府充軍,當匠不缺。”①按:在這句話中,有一字因被紙面印刷墨跡遮蓋而難以辨識,勉強識讀為“旅”字,但卻難以貫通上下文意(黃冊文書以及其他明代典籍著作在提及“充軍”一事時,并未發現使用“軍旅”一詞的跡象),故在此處只好存疑。可以清楚獲悉:劉福保為在順天府充軍的住坐匠,且是軍匠,只是所充衛所已無法獲悉其詳。

(四)關于軍木匠戶郝梓之役籍

本戶先祖郝英的充軍事由為“積年害民事”,時在洪武十八年(1385)。

《御制大誥》中有一條便為“積年民害逃回”[16],與“積年民害事”相關。而“積年民害官吏”與“積年害民事”僅是在語序上略有不同,所指的當是一類人、一類事。

《御制大誥·積年民害官吏逃回第五十五》全文為:

“積年民害官吏,有于任所拿到,有于本貫拿到。此等官吏,有發云南安置充軍者,有發福建、兩廣、江東、直隸充軍者,有修砌城垣二三年未完者。這等官吏,皆是平日酷害于民者,且如勾逃軍,賣正軍,解同姓。朝廷及當該上司,勾拿一切有罪之人,賣正身,解同姓。朝廷著追某人寄借贓鈔,皆不于某人處正追,卻于遍郡百姓處,一概科征代陪,就中克落入己,不下千萬。其余生事科擾及民間詞訟,以是作非,以非作是,出入人罪,冤枉下民,銜冤滿地。其貪婪無厭,一時筆不能盡。此等之徒見在各處,軍者軍,工者工,安置者安置。設若潛地逃回,兩鄰親戚即當速首,拿赴上司,毋得容隱在鄉,以為民害。敢有容隱不首者,亦許四鄰首。其容隱者同其罪而遷發之,以本家產業給賞其首者。”

如此看來,郝英雖然身在“軍木匠戶”中,但其本人卻并非軍匠,在因“積年害民事”獲罪充軍之前,應該是官吏身份,即非官員,也當是有一定職權、可以禍害鄉里的胥吏(包括里長、耆老等鄉里間的低級辦事人員),充軍五開衛之后便為一名旗軍。軍木匠戶郝梓戶中身具匠籍的則是另外一人。

郝梓戶另有“木匠壹名”,即其祖郝彬。根據“關領楊字貳百肆拾號勘合壹道”一句,可以知曉郝彬為領有勘合的輪班木匠。與前文所涉皮匠戶韓貴之祖韓誠“關楊字壹百壹拾玖號勘合壹道”相比,二人勘合同為“楊”字。韓誠與郝彬皆在揚州府泰州如皋縣縣市西廂第一圖,可見輪班匠所用的“楊”字號工部勘合也是以工匠所在地域為標準進行劃分的。韓誠的匠役為“肆年壹班,春充收當”,郝彬匠役記載中有缺字,寫作:“肆□壹□,夏季輪當”,據此可進行對照補完,確定其為4年一班的夏季輪班木匠。

三、關于黃冊文書中所見“一戶多籍”問題

由以上的具體考證可以發現一個明顯的問題:即除皮匠韓貴戶之外,其他3份“軍匠戶”的戶由中記載的先祖,所應役的并非全是軍匠役籍。軍匠戶楊某,有祖楊安貳,為旗軍;有祖楊石童,為輪班匠。軍鑄匠戶劉覽,有祖劉勝乙,為軍站旗軍;有祖劉福保,為軍匠。軍木匠戶郝梓,有祖郝英,為旗軍;有祖郝彬,為輪班匠。除劉覽戶中的劉福保確定為軍匠之外,其他5位所應役的皆為軍役或匠役。在同一戶中,既有軍籍,又有匠籍或軍匠籍,這就使我們需要重新考慮“軍匠戶”一詞在黃冊文書中所表示的具體信息。實際上這正展現了明代戶籍之中的“一戶多籍”問題。

(一)明代戶籍中的“一戶多籍”問題概況

“一戶多籍”是明代戶籍制度在實施過程中難以避免的問題,但正是由于缺少相關實物史料的發現,使得這一問題一直以來缺乏關注。明代規定軍戶與匠戶這類特殊役籍戶不許分戶,設若同一戶中的不同房分,負擔有兩份甚至更多的役籍,在無法分戶的情況下,便會出現重役現象。上引景泰至天順年間的三份詔書皆有提及重役現象,如“丁多之家分作二名或三、四名應當匠役者”“一戶分作二、三戶以上輪班當匠者”“一戶應當住坐又關勘合輪班”等等,皆為工匠職役范圍內的重役現象。在軍戶中,也多有同樣的現象出現,如早在洪武二十三年,便曾下旨“令天下衛所有一戶充軍二名者,免一名為民”[6]399,在其后的洪武二十六年、洪熙元年、宣德四年,直至明代中后期的隆慶六年都有類似旨令,可見有明一代,重役問題始終不斷,也始終為統治者所關注。但無論是匠戶還是軍戶的重役問題,在同一戶中,所負的役籍或皆為匠籍,或皆為軍籍,所以其與明確記載于黃冊中的一戶須同時負擔軍役、匠役或軍匠役的情況并不完全相同。也可以說,“一戶多籍”問題乃是須負擔不同役籍的特殊重役問題。

在明代進士登科錄和題名碑錄等記載中,也可以見到一批所具役籍非常特殊的進士,也即已有諸多學者進行關注的“軍灶籍”“軍鹽籍”①寧波市天一閣博物館:《天一閣藏明代科舉錄選刊·登科錄》(寧波:寧波出版社,2016);屈萬里:《明代登科錄匯編》,“國立中央圖書館”藏本(臺北:臺灣學生書局,1969);李周望:《國朝歷科題名碑錄初集·附明洪武至崇禎各科》,北京圖書館古籍珍本叢刊(北京:北京圖書館出版社,1990);張岳等纂:(嘉靖)《惠安縣志》卷七《課程·鹽課》,天一閣藏明代方志選刊。。相關研究闡明,此類“一戶多籍”或稱“多籍宗族”現象的形成,與明初在東南沿海鹽場等地進行垛集、抽籍的措施是分不開的。一方面,灶戶經由垛集、抽籍而具備了軍籍,另一方面,朝廷及地方官府卻又不允許原籍出現空缺,如此同一戶中便同時擁有軍籍和灶籍。再加上為了減輕負擔,民間私下采用戶籍轉移、分析等手段,使得戶籍更為混亂,朝廷及地方官府也不得不承認現狀。明代中葉以后,許多地方逐漸發展出宗族組織,更使得這種混亂規模擴大,宗族內部各房分之間以及宗族成員代際之間常常具有不同的役籍②饒偉新:《明代“軍灶籍”考論》《“中央研究院歷史語言研究所”集刊》,第85本第3分,2014;葉錦花:《明代多籍宗族的形成與賦役承擔——以福建晉江沿海地區為例》,《史學月刊》,2014(11);葉錦花:《戶籍制度與賦役需求及其規避》,《清華大學學報(哲學社會科學版)》,2016(6);劉志偉:《在國家與社會之間——明清廣東地區里甲賦役制度與鄉村社會》,(北京:中國人民大學出版社,2010)。。

兩相比較,明代東南沿海地區的此種“多籍宗族”現象與本批黃冊文書中體現出的“一戶多籍”現象,確實頗有些相似之處。東南沿海地區因其特殊的地理環境與勞役狀態,多是在“灶籍”的基礎上再行疊加變亂而成的新的“混合戶籍”,而黃冊文書中體現的則是匠籍或軍匠籍與軍籍的疊加。另外,考慮到軍匠戶楊某之祖楊石童的輪班匠役籍曾有被除豁的記載,也能想到朝廷及地方官府對于此類“一戶多籍”問題的態度并不像對待“軍灶籍”那么嚴苛。究其原因,應是匠籍戶的應役范圍較廣,不如灶籍戶的勞役那般具有專門性、緊迫性,便使得官府有時會將其視同為一般性的重役問題,進行一定的優免。但在未得優免的戶中,仍需負擔兩份不同的役籍,且在攢造黃冊時,要將兩份役籍的來源、接補都開列明白。

另外,高壽仙曾提出“明代戶籍,可區分為基本戶籍和次生戶籍兩大類”這一概念[17]。在《明史·食貨志》中已對戶籍的層級性有所概述:“凡戶三等:曰民,曰軍,曰匠。民有儒,有醫,有陰陽。軍有校尉,有力士,弓、鋪兵。匠有廚役、裁縫、馬船之類。瀕海有鹽灶。寺有僧,觀有道士。畢以業著其籍。”[7]1878民籍、軍籍、匠籍為最基本的戶籍,儒籍、醫籍、陰陽籍、校尉籍、力士籍等為從屬其下的次生戶籍。另外灶籍也屬于基本戶籍之列,如《后湖志》所述:“人有千門萬戶,總出于軍、民、匠、灶之一籍。”[5]202高文中曾表述基本戶籍的特點是“彼此之間不能兼容并存”,只可“在其上疊加次生戶籍”,但“軍灶籍”的存在已可證明這一說法并不夠準確,該批黃冊文書中體現出的“軍匠戶”的特點,又是關于這一問題的一個明證。也即基本戶籍之間,同樣存在復雜的疊加情況。正因為是基本戶籍之一,灶籍和匠籍的重要性便使得官府不會因為灶戶或匠戶(軍匠戶)另外具備軍籍,就輕易允許其舍棄原籍,由此便出現了“一戶多籍”的問題。

相比于“軍灶籍”的記載見于登科錄和題名碑錄等處,黃冊文書中的記載無疑更具重要性。“軍灶籍”的被允許存在,已可見朝廷及地方官府對戶籍制度的權宜變通之處,而在黃冊中出現的“一戶多籍”問題,更表明這種權宜變通已經不得不應用在國家最基本的戶籍文書中。

(二)關于黃冊文書中軍匠戶的特殊性與“一戶多籍”問題之關聯

審看軍匠戶楊某、軍鑄匠戶劉覽、軍木匠戶郝梓,這3戶的戶由文字,觀察其著錄格式,揣摩其詳細語意,更可以發現證明黃冊文書中載具的是特殊“軍匠戶”的相關證據。

軍匠戶楊某:“……軍匠戶。壹名:有祖楊安貳……匠壹名:有祖楊石童……”。

軍鑄匠戶劉覽:“……軍鑄匠戶,祖充軍匠貳名。有祖劉勝乙……鑄匠壹名:有祖劉福保……”。

軍木匠戶郝梓:“……軍木匠戶,有祖充軍匠貳名。軍壹名:有祖郝英……木匠壹名:有祖郝彬……”。

首先,我們應該認識到負責黃冊書寫的鄉里中的所謂“造冊書手”,并沒有很高的文化水平,這從黃冊文書中也可看出,訛寫、缺字等造冊的微小失誤并不在少數。另外,黃冊的著造格式僅在主要方面有嚴格規定,如“人丁、事產二者,其經也;舊管、新收、開除、實在四者,其緯也。”[5]1至于敘述文字的具體使用等細枝末節方面,并沒有嚴格的限制,從而留給了造冊書手們很大的發揮空間。比如在講述本戶先祖“充軍匠二名”這一相同的事實時,劉覽戶與郝梓戶相比,“祖”字之前便少了“有”字。另外,軍匠戶楊某的戶頭文字中寫為“縣市西廂第壹里”,其他3戶同為“縣市西廂”,卻寫作“第壹圖”。“里”與“圖”含義相同,“圖即里也。不曰里而曰圖者,以每里冊籍首列一圖,故名曰圖。”[18]1256但稱呼畢竟相異。以戶由信息中透露出的甲首戶排年已可知,4件文書的攢造時間皆為隆慶六年,也便不存在稱呼的演變問題。在同一時間,攢造同一里(圖)的黃冊,竟使用不同的稱呼,可見在此等細節上并無嚴格的規定,而且不同的造冊書手都自有不同的行文習慣。

在楊某戶的戶由中,“軍匠戶”后便緊接“壹名”,如在此處連讀,則文意不明,本戶明明有楊安貳和楊石童兩份役籍,不可說是“壹名”。聯系下文“有祖楊石童”之前有“匠壹名”這一介紹語,可推斷此處“壹名”前應缺一“軍”字。如此一來,戶由文字的含義便是:楊某戶為“軍匠戶”,“軍壹名”楊安貳;“匠壹名”楊石童。也即是說“軍”“匠”二字分別代表一位先祖負擔的役籍,此應為“軍、匠戶”,而非“軍匠戶”。

劉覽戶的戶由中,“祖充軍匠貳名”寫得很明白,但文字上卻比較隨意。除了寫作“祖充”而非其他戶由中的“有祖充”之外,在“有祖劉勝乙”一句之前,也沒有寫明劉勝乙身份的介紹語。但我們已然考證明白,劉勝乙為應役于軍站的旗軍,那么此處如若增補完善,便可寫為“軍壹名”,正與后文“有祖劉福保”的介紹語“鑄匠壹名”相對應。

郝梓戶的戶由信息最為明白,如果不按照上述思路來考慮分析的話,反倒顯得可異。“有祖充軍匠貳名”之后緊接“軍壹名”,如果認為本戶有軍匠二名、軍一名3份役籍,便無法解釋后文只載錄郝英與郝彬這二人的信息,黃冊中缺失軍籍或軍匠籍這類重要役籍的信息不載,是不可能被允許的。所以,此處“軍壹名”的合理解釋便只能是指充軍的郝英,而后文“木匠壹名”指的則是輪班匠郝彬。此處在黃冊中的著錄方式也很有特點:“今查得將營丁郝輔補役”一句之后,冊頁仍有空余未寫,而是另起一行寫“木匠壹名……”這也似乎表明郝彬的木匠籍役與前文郝英的軍籍役應是并列關系。

綜上分析,可以見到在這3戶“軍、匠戶”中,皆有一祖身負軍籍,另有一祖身負匠籍或軍匠籍。在“一戶多籍”問題下產生的此類由軍籍與匠籍這兩類特殊且重要的戶籍的混合而形成的所謂“軍、匠戶”,單看名稱,與普遍意義上的軍匠戶難以區分,但究其實質,便可認識到二者絕非同一概念。而在面對1戶中混有軍籍與匠籍或軍匠籍多重役籍的復雜情況時,造冊書手會在黃冊的戶頭信息中,將其也寫作“軍匠戶”,而接下來的詳細闡述中,則將這種特殊“軍、匠戶”的多重役籍來源開列明白,從而讓人明晰“軍、匠戶”的含義,以使其不至與一般軍匠戶混訛。由于其戶內需要述明的役籍非止一份,所以其戶由文字的字數也比一般匠戶為多(如相比于皮匠戶韓貴)。至于除這種“軍、匠戶”之外的一般軍匠戶的著錄方式以及此番立論的合理性,還須有待黃冊文書等相關史料的進一步發現。