問(wèn)君何所似,當(dāng)代來(lái)日僧

查屏球

日本廣島大學(xué)教授陳翀近日推出新著《日宋漢籍交流史的諸相—〈文選〉〈史記〉與〈白氏文集〉》,作者長(zhǎng)年研治日本古文書(shū)與漢籍,向以發(fā)現(xiàn)日藏新文獻(xiàn)而為國(guó)內(nèi)學(xué)人關(guān)注,本書(shū)同樣保持了這一特色,約而言之,主要體現(xiàn)在以下三方面—

其一,利用古文書(shū)檔案展示《文選》東漸之后,日本學(xué)人接受與研讀各類(lèi)注本的信息。在《文選》被唐人確定為習(xí)文教材后,《文選》學(xué)成為唐朝顯學(xué),差不多就在同時(shí),日本學(xué)人即將此風(fēng)移植到東瀛。從八世紀(jì)中葉到十一世紀(jì)初《白氏文集》流行之前,《文選》一直是日本學(xué)人必讀之物,至今仍保留了六臣注之外的唐人注本,如《文選集注》《文選九條注》等殘卷,已是研究《文選》流傳史最珍貴的史料了。然而,關(guān)于這些書(shū)的流傳時(shí)間以及流傳過(guò)程,久無(wú)定說(shuō)。陳翀?jiān)凇墩齻}(cāng)院文書(shū)》中發(fā)現(xiàn)了相關(guān)記錄:“《文選》上帙九卷,紙口口”,“《文選》音義七卷,紙一百八十一張”,“《文選》下帙五卷,紙一百廿”,“《文選音義》三卷,七十五”,“文選上帙音、脩行十二年”,“下道朝臣直言《文選音議(義)》一卷、附下道朝臣福倍送遣也。……天平十八年正月七日召大唐使已訖也”,“《文選》上帙、用二百卅張”,“先日宣注《文選》、殷勤欲畫(huà)申人侍、紙食料筆墨等,備欲求請(qǐng)”。這些文字多是關(guān)于宮內(nèi)用紙與抄寫(xiě)工作的記錄,時(shí)間在唐開(kāi)元十九年(731)至廣德二年(764),涉及白文本《文選》與音注、音義以及李善注《文選》等書(shū),表明八世紀(jì)前半葉《文選》一書(shū)在奈良皇宮中已非常流行。今傳注本應(yīng)多是經(jīng)此傳承下來(lái)的。

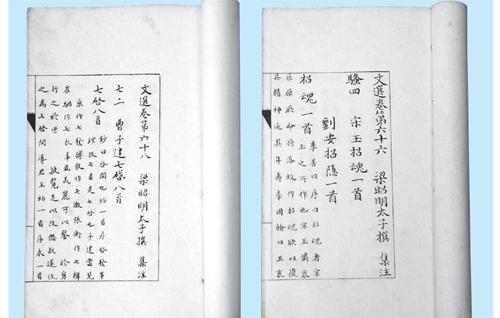

《唐寫(xiě)文選集注殘本》,收入《嘉草軒叢書(shū)》,1918 年珂羅版影印

《文選》李善注,明末汲古閣刻本

此外,陳翀又發(fā)現(xiàn)《權(quán)記》中一則材料:“亦先日匡衡朝臣所傳《仰注文選》,才所求得四十余卷。非一同,隨仰可令進(jìn)上。”(《史料大成》,內(nèi)外書(shū)籍株式會(huì)社1939年;《史料纂集》所收《權(quán)記》第二,《續(xù)群書(shū)類(lèi)從》完成會(huì),1987年)認(rèn)為所謂“仰注《文選》”可能就是“《集注文選》”。又,《御堂關(guān)白記·道長(zhǎng)日記》記:“(寬弘元年[1004]十月三日),圓證又送同,乘方朝臣《集注文選》并元白集來(lái),感悅無(wú)極,是有聞書(shū)等也。”兩相對(duì)照,推斷《文選集注》的流傳可能與大江匡衡有關(guān)。大江匡衡有《述懷古調(diào)詩(shī)一百韻》言:“執(zhí)卷授明主,從容冕旒褰。《尚書(shū)》十三卷,《老子》亦五千。《文選》六十卷,《毛詩(shī)》三百篇。加以孫羅注,加以鄭氏箋。搜史記滯義,追謝司馬遷。叩文集疑闕,仰慚白樂(lè)天。”本詩(shī)應(yīng)為東亞中世文化史重要史料,集中反映了十世紀(jì)時(shí)日本君臣虔誠(chéng)吸納中土經(jīng)典的情形。上列材料,可給箋解這首詩(shī)提供最貼近的史料。其說(shuō)或可推敲,但所陳列的各類(lèi)平安文書(shū)檔案,已提升了《文選》流傳史的研究深度,立體地展示了中古三個(gè)世紀(jì)里東亞學(xué)人共讀一書(shū)的歷史。

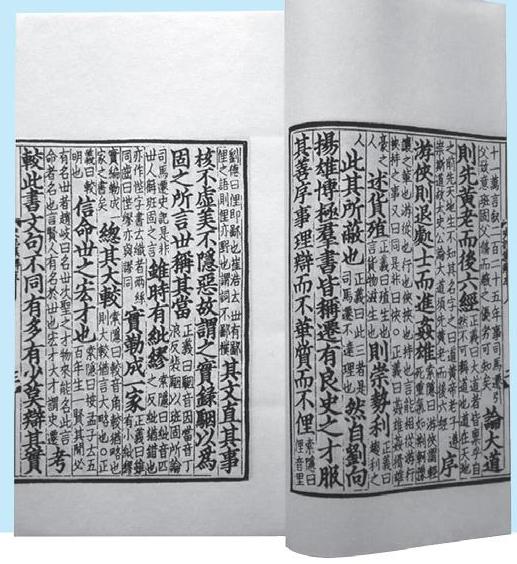

其二,通過(guò)論證平安、鐮倉(cāng)上層貴族對(duì)漢籍的壟斷權(quán),具體說(shuō)明了《太平御覽》《史記》等書(shū)的東傳背景與過(guò)程。陳翀?jiān)诒緯?shū)中梳理了中世平清盛政權(quán)與宋朝外交、貿(mào)易關(guān)系史料,指出千卷大書(shū)《太平御覽》傳入日本,不是一次偶然的貿(mào)易行為,而是在日本文化史上具有里程碑意義的大事件。自蘇軾關(guān)于書(shū)禁奏文生效后,宋朝加大了對(duì)書(shū)籍傳出的管控。日本在百余年里僅依靠巡禮僧成尋、商人劉文仲、入宋僧重源等傳入一些漢籍。這一情況到南宋后有所改變,隨著宋金關(guān)系穩(wěn)定,書(shū)禁政策稍有松動(dòng),這一變化恰在平清盛奪取王朝大權(quán)之時(shí)。《太平御覽》就是在這一背景下傳入日本的。作者找到了本書(shū)傳入日本最早的記錄,即中山忠親(1131-1195)《山槐記》所言:“(治承三年[1179]二月十三日),辛丑,天陰,算博士行衡來(lái)云:入道大相國(guó)六波羅,可被于獻(xiàn)唐書(shū)于內(nèi)云云,其名《太平御覽》云,二百六十帖也。入道書(shū)留之,可被獻(xiàn)摺本于內(nèi)里云,此書(shū)未被渡本朝也”,“送物,《太平御覽》,蘇芳村濃浮線綾打著,以玉作之,被里三憚衣,三百之內(nèi)也,知盛取之,于東戶給大進(jìn),大進(jìn)給出納”。作為一部皇家編撰的千卷大型書(shū)籍,它的東傳,既是宋王朝有意識(shí)的文化輸出,也是平家政權(quán)對(duì)宋文化的用心選擇,是平家提振自身文化地位加強(qiáng)權(quán)力的舉措。

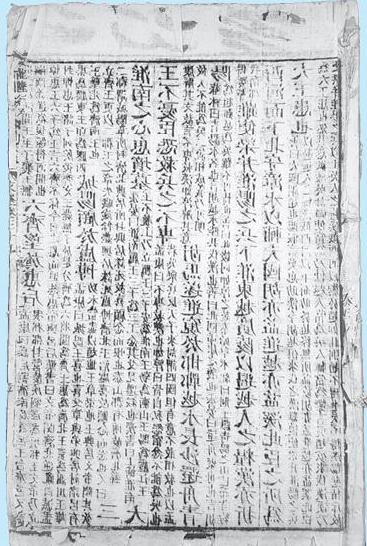

南宋黃善夫刊《史記》影印本

陳翀又引出其他文獻(xiàn)證明此書(shū)在日本的影響,如廣橋經(jīng)光(1213-1274)《改元定記》:“(寬元元年[1243]二月二十六日),式部大輔云,春秋內(nèi)事用引文之條不審,現(xiàn)在書(shū)目錄內(nèi)無(wú)之,春秋未文歟?然者未渡之書(shū)歟?仍內(nèi)內(nèi)相尋,(清原)賴(lài)尚真人之處,件書(shū)不知名字云云,《太平御覽》引文書(shū)也。件目六端載之歟,然者未渡之書(shū)歟,爭(zhēng)可用引文乎,《太平御覽》書(shū)出之歟,所為不審。”這些否定《太平御覽》的言論出現(xiàn)于平清盛身后五十年,正證明重視《太平御覽》確實(shí)是平清盛個(gè)人之舉,他欲以此對(duì)抗京都貴族以《文選》為中心的知識(shí)體系,體現(xiàn)了東亞近古一種特殊的文化走向。

本書(shū)作者還通過(guò)對(duì)日藏南宋黃善夫刊《史記》的考察,發(fā)現(xiàn)其上留下原始裝訂線孔,由此推斷本書(shū)是經(jīng)過(guò)改裝的,由敦煌冊(cè)頁(yè)本以及早期印刷本裝訂看,這一刊本或有更早的刊刻年代。又由本書(shū)原初藏處嚴(yán)島神社與平清盛政權(quán)關(guān)系看,這一刊本也反映了平清盛政權(quán)借漢籍提振權(quán)威的史實(shí)。

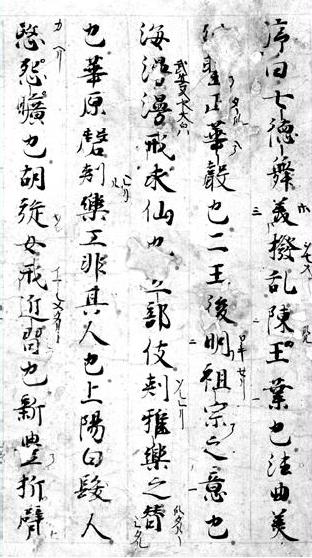

白居易手跡《白氏文集古抄殘卷》

其三,深度開(kāi)發(fā)日本古抄卷文獻(xiàn)價(jià)值。這是作者的長(zhǎng)項(xiàng),本書(shū)于此多有發(fā)明。如此前作者曾據(jù)《白氏文集》抄卷識(shí)語(yǔ)考察出《白氏文集》抄錄過(guò)程,本書(shū)又于卷十四、卷二十八識(shí)語(yǔ)中發(fā)現(xiàn)抄寫(xiě)者署名“但馬房”,并考證出其人的生世。本書(shū)作者先在《平家物語(yǔ)》中發(fā)現(xiàn)了這位“但馬房”的蹤跡,后又在《圣德太子繪傳》簽名里也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)“但馬房”的身份,此人應(yīng)在寺院里從事與繪事有關(guān)的工作,這表明當(dāng)時(shí)抄卷者多為專(zhuān)業(yè)之士;又《白氏文集》中還有二處署“助阿阇梨”;進(jìn)一步通過(guò)翻檢日本佛教史文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn)此人與密宗法師有關(guān),是鐮倉(cāng)時(shí)代日蓮宗弟子。為此又專(zhuān)論新出的建長(zhǎng)四年(1252)抄卷中東大寺英宗密乘筆《諸佛要集經(jīng)》,其卷上背書(shū)為《白氏文集·第三新樂(lè)府》,作者分析其藏家與同類(lèi)藏品上的藏書(shū)印說(shuō)明其來(lái)源,再詳述經(jīng)卷題記,說(shuō)明本卷實(shí)為中世密宗用品,進(jìn)而揭示日本中世名剎有以白居易為文殊菩薩化身的信仰。這一發(fā)現(xiàn)甚有意義,具體揭示了白居易在日本文化史中的特殊地位。

又如,鐮倉(cāng)抄卷《管見(jiàn)抄》是現(xiàn)存最早的白居易選本,它是對(duì)北宋景佑刊本的選抄,抄本只是原書(shū)的十分之一,卻保留了這一刊本眾多信息,既是印刷史上的重要史料,也是白集校勘的重要文獻(xiàn)。然而,對(duì)本書(shū)自身情況研究并不多。陳翀調(diào)查了公文書(shū)館所藏《管見(jiàn)抄》形態(tài),還原其拆裝之事,追索到原藏地是京都石清水八幡宮田中坊,田中坊為京都派往鐮倉(cāng)的僧人,時(shí)間為日本永仁三年(1293)。同時(shí),書(shū)后有跋文:“抑此抄一部十卷,誂清直講終朱墨點(diǎn),彼真人,累代高才之儒胤也,當(dāng)世絕倫之名士也,世之所知也。人之所許也,然則比掌內(nèi)珠,為函中寶,莫出閫外而已。”作者從中發(fā)現(xiàn)此處“清直”與《令義解》中所載北條時(shí)宗密經(jīng)法師直講清原為同一人,再將《吾妻鏡》相關(guān)記載與《管見(jiàn)抄》跋文對(duì)照,發(fā)現(xiàn)抄錄者很可能是其時(shí)的宗尊親王。

又,小松茂美編《平安朝傳來(lái)的白氏文集與三跡研究》一書(shū),提供了尊元親王(1298-1356)抄卷。本書(shū)討論了其上所存的一首白氏佚詩(shī)。陳翀先從排序與文本比較上,說(shuō)明這一抄卷與平安抄卷(即金澤文庫(kù)本)有同源關(guān)系,所據(jù)皆是平安時(shí)代流傳的《白氏文集》,又由其使用俗字一事判斷其底本可能參考了傳入的宋代印本,所參校的刊本與是金澤本一樣的。作者又詳列白氏相關(guān)的觀棋詩(shī)句來(lái)證明《看棋贈(zèng)人》一詩(shī)應(yīng)出白手,詩(shī)曰:“尋常怪笑爛柯非,今日親觀自忘歸。回眺地形超面勢(shì),群山邐逸盡斜飛。”詩(shī)頗有白氏風(fēng)味。白居易生前即不承認(rèn)不見(jiàn)于他自編集中的詩(shī),這種辯解或許有悔其少作的成分,但并不能完全排除這些詩(shī)與白居易的關(guān)系。此事表明其時(shí)日本王朝權(quán)貴所掌握的《白氏文集》自成體系,與后世流行的刊本確有不同。這些都是在紛煩瑣細(xì)的文獻(xiàn)中打撈出了極有價(jià)值的有關(guān)《白氏文集》流傳的史料,深度解析了盛行于日本中世的“白居易崇拜”這一文化現(xiàn)象的特點(diǎn)。

本書(shū)最后一部分是關(guān)于唐詩(shī)名篇的新解,如杜甫自言“熟精文選理”,諸家注杜詩(shī)多重其與《文選》的關(guān)系。作者引白居易詩(shī)中“文選六十卷中無(wú)”,具體說(shuō)明唐代學(xué)人與李善注本的密切關(guān)系,杜甫與李邕關(guān)系密切,故對(duì)李善注本接受尤多,這可由杜詩(shī)用詞見(jiàn)出。又,引用類(lèi)書(shū)釋解唐詩(shī)是作者近年用力頗深的一項(xiàng)有特色的成果。作者曾發(fā)現(xiàn)李白《靜夜思》每一句都可在《藝文類(lèi)聚》《初學(xué)記》《文選注》中找到相應(yīng)的出處。本書(shū)對(duì)王之渙《登鸛雀樓》詮解也用此法。王詩(shī)的“白日依山盡”“欲窮千里目”,與《藝文類(lèi)聚》中朱超“落照依山盡”、鮑照“遠(yuǎn)極千里目”相關(guān),詩(shī)中的“白日”“黃河”“千里目”等詞也可能是化用了庾信“建章三月火,黃河千里槎”一句,所論都頗有新意。由于時(shí)空相隔,唐人有些詩(shī)句,在我們看來(lái)是極具創(chuàng)造力的,但若將其置于當(dāng)時(shí)的語(yǔ)境中會(huì)發(fā)現(xiàn)它們不過(guò)是當(dāng)時(shí)習(xí)用的套語(yǔ)。即以王之渙“黃河入海流”一句而言,榆林市榆陽(yáng)博物館所藏《唐華清宮使正議大夫行內(nèi)侍省內(nèi)侍賜紫金魚(yú)袋上柱國(guó)晉陽(yáng)縣開(kāi)國(guó)公太原王公夫人宋氏墓志銘》首句則言:“黃河自天、條山入海。”情景、思維、用詞多一致,足見(jiàn)詩(shī)人所用也是當(dāng)時(shí)習(xí)語(yǔ)。故本書(shū)的這一研究展示了一個(gè)大有拓展空間的學(xué)術(shù)領(lǐng)域。

當(dāng)然,本書(shū)也有一個(gè)文獻(xiàn)學(xué)者在解讀文學(xué)文本時(shí)易出現(xiàn)的通病與遺憾:一是過(guò)度迷信新見(jiàn)文獻(xiàn),如關(guān)于白居易詩(shī)句的箋證多以抄卷為確,刊本為誤,顯然過(guò)于片面,我們必須認(rèn)識(shí)到今傳刊本當(dāng)初也是有一種抄本,現(xiàn)存抄卷也只是傳本之一;二是過(guò)求尖新易失允當(dāng)。如作者認(rèn)為:杜甫《江畔獨(dú)步尋花七絕句》中“行步欹危實(shí)怕春”一句,出處與《文選》李善注有關(guān),《文選·子虛賦》中“于是楚王乃登云陽(yáng)之臺(tái),怕乎無(wú)為,憺乎自持”,李善注言:“《老子》曰:‘我獨(dú)怕然而未兆。《說(shuō)文》曰:‘怕,無(wú)為也。……怕與泊同,薄各切。”進(jìn)而以“靜閑”釋“怕春”一詞。恐非確解,失之牽強(qiáng)。

在中日文化交流史中,宋元之后的來(lái)日僧起到了重大的橋梁作用,如蘭溪道隆(1213-1278,約1246年赴日)、明極楚俊(1262-1336,約1329年赴日)、大休正念(1215-1289,約1269年赴日)、竺仙梵仙(1292-1348,1339年赴日)、一山一寧(1247-1317,1299年赴日)、無(wú)學(xué)祖元(1226-1286,約1279年赴日)、清拙正澄 (1274-1339,1326年赴日)等,不僅對(duì)日本近古禪林文化產(chǎn)生了很大的影響,而且也以自己的詩(shī)文記錄了日本五山文化,推進(jìn)了中國(guó)人對(duì)近鄰文化的了解。進(jìn)入近代以來(lái),中日文化交流,師生位置對(duì)調(diào),但也有不少學(xué)人留日從教,他們的身份近似宋元的來(lái)日僧,以自身的學(xué)術(shù)成就促進(jìn)了中日文化交流,傳承了以漢文為中心的東亞古典學(xué),在中日學(xué)林中,這類(lèi)著作自成風(fēng)格,別是一體。陳翀教授這一部書(shū)正是這類(lèi)學(xué)者的最新成果,值得關(guān)注。