歷史儀式禮貌視闕下《左傳》諫政辭研究?

宋玉龍 劉風光 丹尼爾·康達

(大連外國語大學,大連116044;大連外國語大學,大連116044;大連外國語大學,大連116044/匈牙利科學院語言研究所,布達佩斯1068)

提 要:本研究以《左傳》中的諫政辭為語料,采用歷史儀式禮貌的全新視角探討諫政辭的語用特征和功能。 研究發現,《左傳》中看似相互矛盾的婉言曲諫和直言犯諫方式可以在同一儀式規程框架中兼容,具有獨特的語用修辭效果和施事語力的說服性。 其中引經據典、省略直接建議信息等為婉言曲諫的禮貌手段,而直接否定、祈使語氣、反詰語氣等則是直言犯諫的話語實現方式,兩種進諫方式中儀式規程是首要關注動因,(不)禮貌是次要考慮因素。 本研究從多維層面探討先秦時期特定儀式規程中的建議言語行為——諫政辭,以期為漢語歷史禮貌研究提供跨學科的路徑和范式。

1 引言

進諫是建議言語行為的一種,根據Searle(1969:67)對言語行為的分類,它屬于指令性言語行為。 《康熙字典》(2004:1188)對諫的定義是:“干君之意而告知之”,指規勸君主改正錯誤。 作為中國第一部記錄詳贍的編年體著作,《左傳》記錄大量春秋時期周王室及各諸侯國朝堂之上的君臣對話,是研究先秦時期進諫言語的重要語料。《左傳》中諫的含義非常廣泛,不僅臣下指正君主的錯誤可以稱之為“諫”,下臣對上臣、兒女對父母、朋友之間的類似行為都可以稱之為“諫”。 本研究采用狹義的“諫”的概念,選取《左傳》中臣下針對國事,指正君主的錯誤或促成君主做出正確決定的諫政辭為語料,從歷史儀式禮貌的視角探討其語用特征與功能以及深層次的語用理據。

歷史儀式禮貌視角源于歷史語用學的探究,主要考察歷史禮貌儀式規程中語言使用的特性和功能。 自20 世紀90 年代中期以來,歷史語用學已逐漸從邊緣學科發展成為中心學科(Taavitsai?nen, Jucker 2010:4)。 在該研究領域內,我們既可以從語言形式出發,探討其交際功能;又可以從交際功能出發,探討特定歷史時期該交際功能的歷史語言表現(Jacobs, Jucker 1995:13)。 隨著語料庫研究方法的日臻成熟,歷史語用學的研究對象與研究領域也隨之拓展。 歷史語用學研究有助于“發現不同語言中相同或相似語言表達形式在語用功能方面的跨文化差異”(張秀松2017:71),對以漢語為基礎的歷史語用學研究則能夠“挖掘漢語和漢語言文化區別于其他語種和文化的特征”(鐘茜韻 陳新仁2014:25)。 歷史禮貌是歷史語用學重要的研究領域,儀式框架理論是禮貌研究最前沿的理論之一,將二者結合起來探討學界鮮有涉獵的文言文語料具有跨學科的研究意義。

本研究聚焦于《左傳》中的諫政辭,探討先秦時期諫政辭的歷史禮貌機制,具體研究的問題是:(1)《左傳》諫政辭具有何種語用特征和功能。(2)《左傳》諫政辭的歷史禮貌理據是什么。 本文希望對以漢語典籍話語為對象的歷史語用研究做出有益的嘗試。

2 《左傳》諫政辭及歷史禮貌研究

《左傳》,原名《左氏春秋》,漢代時又稱《春秋左氏》、《春秋內傳》,漢代之后才多稱《左傳》。 該書相傳是春秋末期魯國史官左丘明為孔子所著《春秋》做的注解,記敘范圍起自魯隱公元年(前722 年),迄于魯哀公二十七年(前468 年),記錄東周前期254 年間大量歷史人物的言行,是研究先秦時期語言特點的重要語料。 《左傳》不僅是一部史學著作,也是先秦時期文學的代表作之一,記錄大量臣下的諫政辭。 20 世紀以來,在文學、歷史、哲學、經學等領域《左傳》研究都有卓著的成就(王曉娟2014),查清蘭、查清平(2009)總結《左傳》諫政辭“婉轉曲折、辭簡意深”的特點。 韓高年(2018)以《左傳》《國語》等典籍中的諫辭為例,探討春秋時期“禮治”與“經國之文”之間的關系,并揭示先秦文體生成及分類的一般規律。 在語用學領域,朱玲(2005)從話題、語境及形象訴說等角度入手,考察《左傳》《戰國策》等典籍體現出的古代諷諫的語用策略和修辭認知問題。 Shen和Chen(2019)基于實證研究探討《資治通鑒》中的諫政辭,并在“面子威脅行為”論點的基礎上提出“權力威脅行為”的理念,可加深學界對中國古代諫這一言語行為的理解。

歷史禮貌研究一般聚焦于敬語和稱謂語。Ide(1989)提出,較之漢語,日語、朝鮮語和泰語中敬語豐富得多。 彭國躍(1999)指出,社會語言的發展,而非中國近代的歷史原因,導致18 和19 世紀期間漢語敬語數量的極速減少。 彭國躍(2000)還認為,敬語本身具有禮貌性并基于敬語的語義重構文言禮貌的認知特點。 袁庭棟(1994)則從哲學角度對漢語古代稱謂語進行概觀。 Lee(1999, 2012, 2016)對文言文中的人稱代詞進行考察。 Kádár(2007a)對近代漢語中的(不)禮貌稱謂語進行系統的研究。

西方學界也從不同層面對文言和近代漢語禮貌進行研究。 Skewis(2003)以《紅樓夢》為語料,從語用的角度對其中指令類句子的禮貌現象進行探討。 Kádár(2007)發現,文言中道歉的儀式化表達與自謙語和尊他語密切相關。 Kádár(2010)指出,文言中的自謙和尊他現象在規約化的敬語層面和現實對話中的話語層面均有所體現,并根據交際者和環境呈現出復雜的特點。 Kádár(2012)從歷時角度對文言中拒絕行為的修辭模式和禮貌之間的關系進行探討。 相關研究還包括從詞匯、句法、話語層面對文言和現代漢語中禮貌現象進行的對比研究(Pan, Kádár 2011)。

綜上,國內外學者都關注傳統的語言禮貌特征,但對沖突性語言的禮貌研究尚不多見。 盡管已有學者涉獵文言中的禮貌現象,但語料基本源自明清時期的近代漢語,很少涵蓋先秦時期文言文語料。 本文以《左傳》中的諫政辭為語料,從歷史儀式禮貌的視角進行探析,旨在為禮貌研究增添新的理論維度和語料佐證。

3 研究方法和分析框架

3.1 研究方法

由于時空限制,在歷史語用研究中自然口語語料無法直接獲取,研究者只能通過文本進行相關探討(Jacobs, Jucker 1995:6)。 因此,本研究首先依據對諫政辭的界定,抽取《左傳》中152 條諫政辭建立小型語料庫,并采用同行商議、同伴合作和自我審查等方式,以確保語料庫建立和相關研究的信度和效度。 同時以定性研究為主,采用解釋和描寫的方法,探討《左傳》諫政辭的語用特征、功能及其背后深層的歷史禮貌理據。

3.2 歷史儀式禮貌分析框架

本研究從歷史儀式禮貌(Kádár 2017; Kádár,House 2019)視角挖掘《左傳》諫政辭的語用特征、功能及其深層理據。 Kádár(2017:56 -62)將“儀式”(ritual)概念與禮貌研究相結合,提出(不)禮貌研究的儀式規程視角。 “儀式”是一種形式化、重復出現的活動。 儀式參與者具有明確的權利義務關系是儀式區別于其他活動的本質特征。 儀式活動具有如下特點:首先,參與者在執行儀式活動時采用高度規程化的語言;其次,在儀式框架中話語行為具有特定的實現方式,交際者在儀式規程中投入不同程度的情感;最后,儀式活動旨在維持特定的道德秩序,因此語用容忍度寬泛,鮮見于日常交際情景中相互矛盾的話語行為可以在同一儀式框架中共現。

本研究認為,諫政不是個人的行為,而是政治儀式的一種類別,屬于典型的儀式活動。 首先,諫政活動的參與者主要包括臣下與君主,臣下進諫時對雙方身份的指稱及進諫語步都具有儀式性特征,因為在進諫活動過程中,交際者使用的語言高度規程化。 其次,臣下進諫的目的是為指正君主的錯誤,或促使其改變思想作出正確的決策,進諫者可能因觸“逆鱗”而受到懲罰,君主也可能納諫如流,無論何種情境下雙方都需要有相應的感情投入。 最后,諫政是中國古代國家管理中的重要組成部分(王瑾2008),臣下進諫與君主納諫都是各自權利與義務的體現,因此雙方在進諫活動中都要遵守各自的道德秩序。 本研究聚焦于進諫這種典型的儀式活動,探討相互矛盾話語行為的具體實現形式,并揭示二者在進諫儀式中的兼容特征。

4 從歷史儀式禮貌視角闡析《左傳》諫政辭的語用特征及功能

通過語料研究發現,《左傳》中的諫政辭兼具婉言曲諫和直言犯諫兩種自相矛盾的儀式性交際特征。 婉言曲諫通過典故引用與省略直接建議信息等語用手段實現,而直言犯諫則采用直接否定、祈使語氣和反詰疑問等語用策略實現。

4.1 婉言曲諫

進諫者既要說服君主改正其錯誤,又要注意進諫的方式及言語,否則直言進諫會觸怒龍顏。因此,進諫者通常采取婉言曲諫的手段,既能成功說服又可以規避危險。 典故引用和語步省略是《左傳》諫政辭中主要的禮貌策略。

4.11 引經據典

引經據典是《左傳》諫政辭中常見話語修辭特征,引用內容的選擇旨在服務于語篇,具有特定的語用功能。 “語篇的生成和解讀需要借助個人經驗的心智表征和事件或情境的心理表征,將個人行為與社會秩序、個人觀點與集體觀點(權利、控制)等緊密結合到一起。”(辛斌 劉辰2017:16)通過典故引用,進諫者可以增強諫言的說服力,拉近與受諫者之間的心理距離,并借助第三方說明進諫的道理,將自身與具體進諫內容剝離,緩和因進諫對君主造成的冒犯,最終實現進諫的目的。

①子魚言于宋公曰:“文王聞崇德亂而伐之,軍三旬而不降,退修教而復伐之,因壘而降。《詩》曰:‘刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦’。 今君德無乃猶有所闕,而以伐人,若之何? 盍姑內省德乎? 無闕而后動”。 《左傳·僖公十九年》

《左傳》記載,僖公十九年,宋公因曹國不肯順服而要出兵討伐。 大臣子魚先后引用周文王修明教化降服崇國的典故以及《詩》中的句子,以此勸諫宋公應首先完備德行而后再圖他謀。 《詩》在春秋時期的社會生活中起著重要的作用,貴族士大夫在祭祀、典禮、外交、議政等重要場合常引用《詩》的內容來婉轉表達思想。 此外,春秋時期的教育資源并不對普通民眾開放,只有特定人群才有受教育的權利。 引用《詩》的內容既可以婉轉說明進諫者的意圖,又可弱化進諫的強勢語力。 諫辭中對經典的引用在一定程度上可以充當“緩和語”,從而“緩和交際中可能出現的沖突,降低對話語參與者不同程度的威脅”(周華 韓曉惠2013:58),達到婉言曲諫的效果。

4.12 省略直接建議信息

諫政辭的語步多呈現為現狀描述、行事規范加具體建議。 但在婉言曲諫中,諫政者通常不直接陳述建議,而是通過擺事實、講道理來達到諫政的目的。

“建議言語行為是說話人以某方面權威者身份針對某事件對集體或個人提出主張。”(劉風光等2019: 45)因此,諫政者在進諫活動中扮演監督者的角色,審視君主的言行,暗含比對方更加理性的意味,因而對其造成冒犯。 為避免直言相諫造成的貶低君主的效果,諫政者通常有所言,而又有所不言,省略特定語步,僅將客觀現實或道理擺在君主面前,言辭簡潔但意味深長。 例如:

②辛伯諫曰:“并后、匹嫡、兩政、耦國,亂之本也”。 《左傳·桓公十八年》

③(百里)對曰:“天災流行,國家代有,救災恤鄰,道也。 行道有福”。 《左傳·僖公十三年》

以上兩例均省略具體建議信息,或間接將建議置于道德秩序中,或將建議隱藏于道德原則中,借以規勸君主,且避免貶低君主。

4.2 直言犯諫

《左傳》中的直言犯諫主要有3 種方式:直接否定、祈使語氣和反問句式。 當大臣認為君主的計劃或想法不妥時,通常會采用“不可”“非謀也”等直接否定的方式進諫。 例如:

④宋人請猛獲于衛,衛人欲勿與,石祁子曰:“不可。 天下之惡一也,惡于宋而保于我,保之何補? 得一夫而失一國,與惡而棄好,非謀也”。 衛人歸之。 《左傳·莊公十二年》

猛獲因在宋國作亂失敗后逃亡至衛國,宋國人請求衛國人歸還。 衛君不愿歸還,大臣石祁子進行勸諫。 他首先對衛君的做法進行否定判斷:“不可”,隨后對判斷進行解釋,并在語末再次通過否定“非謀也”加強其語力。 兩次否定疊加,增強勸諫的直陳語氣。

祈使語氣是另一種典型的進諫儀式規程手段,在直言犯諫中起至關重要的作用。 祈使句本身就具有較強的語力,它以支配行動為主,分為“命令句”和“禁止句”(劉景農1998:343)。 由于表達命令、禁止或請求的含義,文言中的祈使語氣主要通過語氣詞表現出來,如“其”(位于句中)“矣”“乎”等,表達敦促、請求或勸勉。 在《左傳》諫政辭中,“君其+動詞+之”是常見的表達祈使語氣的結構。 例如:

⑤楚之討陳夏氏也,莊王欲納夏姬,申公巫臣曰:“不可。 君召諸侯,以討罪也。 今納夏姬,貪其色也。 貪色為淫,淫為大罰。 《周書》曰:‘明德慎罰’。 文王所以造周也。 明德,務崇之之謂也;慎罰,務去之之謂也。 若興諸侯,以取大罰,非慎之也。 君其圖之!”王乃止。 《左傳·成公二年》

申公巫臣認為,楚莊王欲納夏姬為妾的想法不合禮法而進諫,他首先以直接否定“不可”表達觀點,繼而指出楚莊王的做法會讓天下質疑楚國出兵討陳的動機,從而使楚國立于不義之地。 并以否定判斷句式“非慎之也”對楚王的想法進行負面評價。 緊隨其后又使用“君其圖之”的祈使句,敦促楚莊王斟酌自己的建議,打消納妾的念頭。 通過使用否定判斷和祈使句,進諫者不斷加強進諫語力。

反問是直言諫政中加強語氣的一種修辭手段,發問者通常“無疑而問”或者“明知故問”,多采用反詰的方式以表達強烈的進諫意愿。 較之一般反問,反詰有追問、責問的效果,意愿程度更高。文言中反詰的功能主要通過“何”“焉”“乎”等語氣詞呈現,“乎”字本身并不表示反詰,當它與表示反詰的副詞搭配使用時才有反詰的語氣(王力1989:312)。

藥學類專業畢業生受到藥企的歡迎程度,是衡量該高校是否符合經濟社會發展要求的重要指標。從人才培養角度,校企合作為學院發展帶來活力,促使學校在招生就業、課程建設、教學內容、教學方法等方面進行系列改革,達到提高人才培養質量的目的。校企雙方必須以合作共贏、互惠互利為基本原則,共同創新思路,強化措施,注重實效,并積極探索多渠道、多層次、多類型的合作模式,力爭達到三贏的局面。

⑥衛侯欲辭,定姜曰:“不可。 是先君宗卿之嗣也,大國又以為請,不許,將亡。 雖惡之,不猶愈于亡乎? 君其忍之! 安民而宥宗卿,不亦可乎?”衛侯見而復之。 《左傳·成公十四年》

定姜的諫政辭同樣以直接否定“不可”首先表達個人觀點,講明利害關系;隨后使用祈使句“君其忍之”勸諫衛侯應該忍耐;最后以反詰問句“不亦可乎”除強調進諫意圖和內容外,同時加強進諫的語氣,增強進諫的氣勢和說服力。

4.3 婉言曲諫與直言犯諫的儀式兼容特征

儀式框架中的諫政與特定的道德秩序相關,諫政者具有的權利和義務不同于與其他君主交際的情境,表現為語用容忍度比日常交際情景更高。一方面,在此進諫道德秩序中,諫政者義不容辭地對君主提出直接或間接的建議,同時也遵守特定的等級差異,因此,婉言曲諫與直言犯諫兩種相互矛盾的進諫手段可以兼容于同一諫政儀式框架中,形成婉言曲諫與直言犯諫相結合的特點。 有時甚至在同一諫政辭中會出現以上兩種方式,這也是先秦時期諫政辭的獨特性。

⑦崔杼諫曰:“不可。 臣聞之,小國間大國之敗而毀焉,必受其咎。 君其圖之!”,弗聽。 《左傳·襄公二十三年》

崔杼在勸諫中首先直接否定(“不可”)君主的做法,隨后以社會指示語“臣”謙稱自己,明確君臣之間的尊卑關系。 并對君主決策可能產生的后果進行闡述,雖省略直接的進諫信息,卻依然可實現自己進諫的目的,并在此基礎上使用祈使句式加強諫政的語氣。

⑧公子呂曰:“國不堪貳,君將若之何? 欲與大叔,臣請事之;若弗與,則請除之,無生民心”。《左傳·隱公元年》

鄭莊公對弟弟共叔段的謀逆視而不見,公子呂因此進諫,目的在于勸諫君主明辨是非。 雖然公子呂與共叔段處于敵對陣營,但仍以敬語指稱對方;進諫時既使用謙卑詞“臣”表達對鄭莊公的尊敬,也使用祈使句“無生民心”來表達堅決的態度,暗含對鄭莊公的責備和擔憂。 以上例子說明,在進諫儀式框架中,為維護進諫儀式所包含的道德秩序,進諫者可以采用相互矛盾的語言手段,體現在進諫儀式框架中對互相矛盾話語手段的包容性。

4.4 儀式禮貌框架中《左傳》諫政辭的特征

首先,儀式禮貌框架中諫政辭呈現高度的規程性。 在日常話語中,一般不同時使用自相矛盾的禮貌手段,但在諫政辭中自相矛盾的禮貌手段卻可以共現。 在諫政辭中,敬語或自謙語的使用雖然表達尊卑關系,但其并不是交際的側重點,而是歷史語境的特殊要求。 進諫話語以實現勸諫的交際目的為主要導向,是諫政者權利和義務的具體體現。 無論是婉言曲諫或直言犯諫都只是諫政辭的表現形式,有鑒于此,二者才能兼容于歷史儀式禮貌框架中。 因此本研究認為,《左傳》諫政辭中的直接否定、祈使語氣和反問句式等手段并不是進諫者不禮貌的體現,而是進諫這一政治儀式活動中進諫者權利和義務的體現。 如祈使句雖然看似具有強加性,但有時卻能傳遞出更真誠、更禮貌的含義。 這也是直言犯諫雖然言語犀利,但也能被君主接受的原因。 如果離開這一特定的儀式規程,話語自身的禮貌得體性則無法判定。

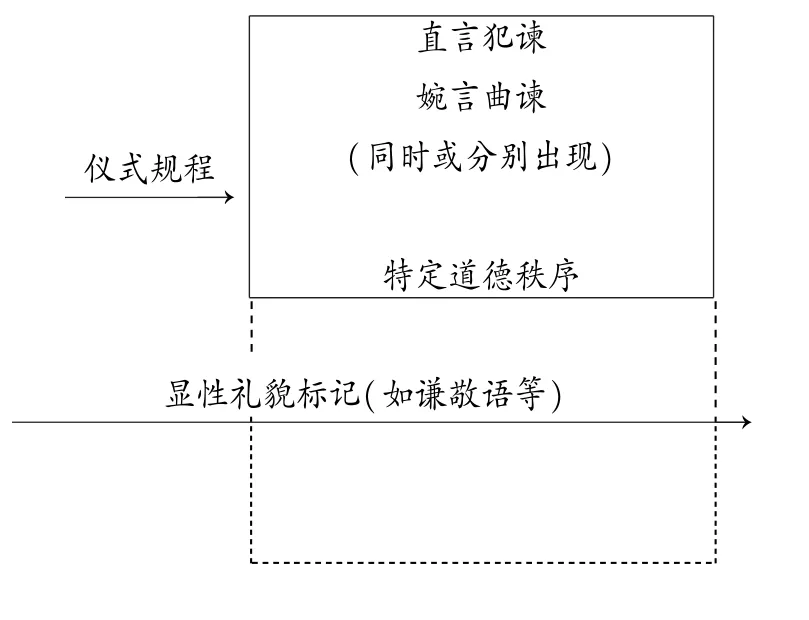

其次,《左傳》諫政辭的儀式禮貌分析在語用的其他研究領域中具有可復制性。 假設相互矛盾話語的禮貌二重性(如多數情況下表現為直接性和間接性)存在于任何具有人際沖突的儀式框架中,本研究提供可借鑒的范式如圖1:

圖1 儀式禮貌框架模式

該模式表明,在儀式規程中,具有沖突特性的話語是交際參與者遵守特定道德秩序的產物,是規約化表達的結果。 探討這類語料時,不能只聚焦于顯性禮貌標記(如謙敬語等),還需要凸顯在日常語境中鮮見的獨特儀式話語特性,該模式能為沖突性話語研究提供可借鑒的路徑。

5 結束語

本研究得出如下結論:(1)婉言曲諫和直言犯諫兩種諫政方式在《左傳》中雖然看似相互矛盾,但可以在同一儀式規程和框架中兼容;(2)婉言曲諫的禮貌手段主要表現為引經據典和省略直接建議信息等,直言犯諫的話語實現方式主要采用直接否定、祈使語氣、反詰語氣等。 儀式規程是兩種進諫方式的首要關注動因。 本研究從多維層面探討先秦時期特定儀式規程中的諫政辭,可以為漢語歷史禮貌研究提供跨學科的路徑和范式。作為該主題的先行研究,本文希望能夠拋磚引玉,激發更多學者的研究興趣。 同時,我們的國際團隊會就這一主題進行更深入的闡發。