“醉駕”型危險駕駛罪綜合治理的實證研究

——以浙江省司法實踐為研究樣本

●王敏遠

引言

自2011年5月《刑法修正案(八)》將醉酒駕駛行為納入刑法規制范疇以來,“酒駕”“醉駕”違法犯罪行為得到有效遏制,并強有力地推動了傳統生活觀念、行為方式的重塑。“喝酒不開車,開車不喝酒”的交通安全理念得以深入人心。令人深思的是,經過八年多的犯罪治理,“醉駕”型危險駕駛案件持續高位徘徊,司法適用仍存有不少爭議,刑事防控邊際效應已呈現下降趨勢,嚴重影響到人民群眾對“醉駕”入刑重大治理舉措的認同感、獲得感。

從效果來看,“醉駕”型危險駕駛罪治理可得出四方面的階段性結論:一是“醉駕”現象治理的緊迫性。實踐表明,“醉駕”現象仍然是當前需要刻不容緩、妥善解決的優先問題,持續高位徘徊的案件數量不僅成為司法機關運作的“沉重負擔”,還使社會增加了一定規模的“罪犯”標簽化群體,這些都是入刑化治理的次生風險。特別是在已經動用國家刑罰的背景下,案件數量仍然未能呈現明顯下滑趨勢,“醉駕”行為本身的潛在風險并沒有完全得到遏制,如處理不當,甚至還可能會釀成趨于嚴重的社會問題。二是“醉駕”問題的處置復雜性。現實表明,僅從刑事實體法考慮,單一的“入刑”治理和簡單的加碼式打擊均無異于“揚湯止沸”,既不能“包治”,也并不現實、科學。三是刑事規制的方式復合性。在“醉駕”行為的刑事規制方面,需要運用刑事一體化的思維,從刑事政策的適時調整、實體法具體規范的科學設計、訴訟程序的完善等不同方面統籌推進。四是問題破解的路徑綜合性。治理“醉駕”現象是個集理論、立法、司法及其他社會治理手段為一體的綜合性問題,其解決可以通過“地方性”經驗的總結,逐漸提升整體觀念的轉變、規則的完善、立法的進步。

浙江省的“醉駕”犯罪案件數量多,省公檢法等部門在綜合治理“醉駕”犯罪方面積極努力,采取了一系列措施并取得一定成效,從中可以發現具有典型意義的問題,獲得可資借鑒的經驗。為此,從地方治理實踐中把握“醉駕”型危險駕駛罪的特征規律,發現并破解司法治理環節中認定、執行等方面的治理癥結,積極探索“醉駕”案件源頭防控的有效治理路徑,全面完善“醉駕”型危險駕駛罪的綜合治理,十分重要而迫切。

一、“醉駕”型危險駕駛罪案件特征的司法透視

浙江省系“醉駕”型危險駕駛罪高發省份之一。自“醉駕”入刑以來,浙江省公檢法三機關嚴格執行相關規定,并根據司法實踐情況,在遵循立法原意的基礎上,不斷規范執法標準,完善工作機制,取得了一定成效。〔1〕2012年9月,浙江省高級人民法院、人民檢察院、公安廳出臺《關于辦理“醉駕”犯罪案件若干問題的會議紀要》(以下簡稱《12年會議紀要》);2014年4月,浙江省高級人民法院下發《關于“醉駕”犯罪案件審判中若干問題的解答》;2017年1月,省公檢法三家在總結上述規范實踐基礎上下發了《關于辦理“醉駕”案件的會議紀要》(以下簡稱《17年會議紀要》);2019年10月,省公檢法三家再次針對在適用過程中出現的新情況、新問題,認真研究出臺了《關于辦理“醉駕”案件若干問題的會議紀要》(以下簡稱《19年會議紀要》)。據統計,2014年1月至2019年6月,全省各地共開展危險駕駛違法犯罪執法活動6.79萬余件次,平均每月1000余次。2011年5月以來,全省檢察機關受理移送審查起訴“醉駕”案件15.7萬人,平均每月受理1655人,相當于每小時就約有3人被移送,其中有12萬人被依法判決有罪,占全部刑事案件判決有罪人數的12.5%。在持續高壓打擊的態勢下,2014年1月至2019年6月移送審查起訴的交通肇事案件中,因飲酒導致事故發生的僅占8%,案件人數已從2011年月均467人下降至2018年的360人,2019年上半年又下降至350人。惡性交通事故逐年減少,有效地維護了道路交通安全,司法震懾作用明顯。實踐辦理中,浙江“醉駕”犯罪案件呈現出以下四個特征。

(一)案件數量增長迅猛,持續保持高位

從全省統計數據看,檢察機關受理“醉駕”案件數量呈現“高、緩、回、升”四個階段。

1.高速增長階段。《刑法修正案(八)》開始生效的2011年至2013年期間,“醉駕”案件受案量每年以164.25%的增長率高速增長。這種高增長率是公安、司法機關嚴格執行刑法規定,加大對“醉駕”犯罪打擊力度的必然結果,也是公權力機關應對犯罪體系變化所出現的正常反應。

2.放緩增長階段。當2013年案件總量躍上2萬件的臺階后,2014年至2016年期間,年均增長率放緩至4.16%。此時浙江“醉駕”案件已位居全國首位,該類案件數量最多占到檢察機關全部受理案件的總件數的近四分之一(2015年達到24.2%)。這一增長變化體現出司法機關通過規范執法標準、統一裁判尺度對案件量走勢起到穩定抑制作用。

3.短期回落階段。2017年至2018年期間,為深入貫徹落實寬嚴相濟刑事政策,緩解“醉駕”案件處罰面過寬、打擊過嚴的處置現狀,扭轉“醉駕”案件長期居高不下的嚴峻局勢,公檢法三機關進一步細化執法操作,放寬“醉駕”案件的不起訴或免予刑事處罰、緩刑標準,規范摩托車、電瓶車入罪門檻等,出臺《17年會議紀要》后,案件總量同比下降22%,回落并維持在1.8萬件至1.9萬件區間內。

4.迅速抬升階段。2019年1月至6月,“醉駕”案件受理量又出現較大幅度的波動,如圖1所示,同比上漲19.98%,并首次超越盜竊罪成為浙江刑事案件受理總數的首位。這一變化也與2019年7月最高人民法院公布的2019年上半年全國法院審判執行數據相吻合。〔2〕數據顯示,在審結的刑事案件中,危險駕駛罪首次超越盜竊罪成為“第一罪名”。

在一個相對穩定的社會中,犯罪的發生概率與犯罪性質是密切相關的,并且總是呈現出與社會發展相匹配的態勢,在某一具體時點某種犯罪的發案頻率會出現波動,但是長期來看類型化的犯罪在整個社會的犯罪數量當中應當會占據穩定的比例。〔3〕劉春園:《危害行為入罪的程序性標準——以“毒駕入刑”之技術障礙、介入程序與司法效率為視角》,載《法律科學》(西北政法大學學報)2017年第5期。從“醉駕”案件受理量變化趨勢及其所占比例可分析得出,“醉駕”行為被犯罪化后,持續處于高位。盡管2017年迎來了下降拐點,但這也是《17年會議紀要》 作出寬緩化處理的作用所致,況且2019年上半年又出現了大幅反彈。從某種意義上講,“醉駕”型危險駕駛罪的發案頻率仍然沒有觸及發案頻率的波動頂點。這說明,刑事規范與政策調控對“醉駕”犯罪發生的整體作用正在遞減,刑事打擊的邊際效應已現端倪。

(二)犯罪情節大都輕微,司法處置寬緩

2015年1月至2019年6月,“醉駕”案件涉案人員中流動人口占比接近七成,受過刑事處罰的人占比為6.27%,比總體刑事案件中受過刑事處罰人員的占比低14.6個百分點;“累犯”〔4〕由于累犯的構成要件需前罪與后罪所判刑罰均達有期徒刑以上,考慮到醉駕型危險駕駛犯罪法定刑為拘役,該處統計以“被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子,刑罰執行完畢或者赦免以后,在5年以內再次犯罪(危險駕駛罪)”為標準。占比0.1%,比總體刑事案件占比低7.5個百分點。在具體情節上,“醉駕”犯罪輕微化特點更為明顯。

1.風險防控型查處占據主導。據統計,2018年1月至2019年6月,有七成案件系公安機關基于風險防控的目的,通過設卡檢查等方式主動查獲。與之相對應的是產生實際危害后果的被動查獲,例如造成人員受傷、車輛財產損失等類型。被動查獲類型主要有三種情況,其中,造成人員受傷、發生車輛碰撞、相關人員報警及其他情形分別占比31.2%、49.7%、19.1%。

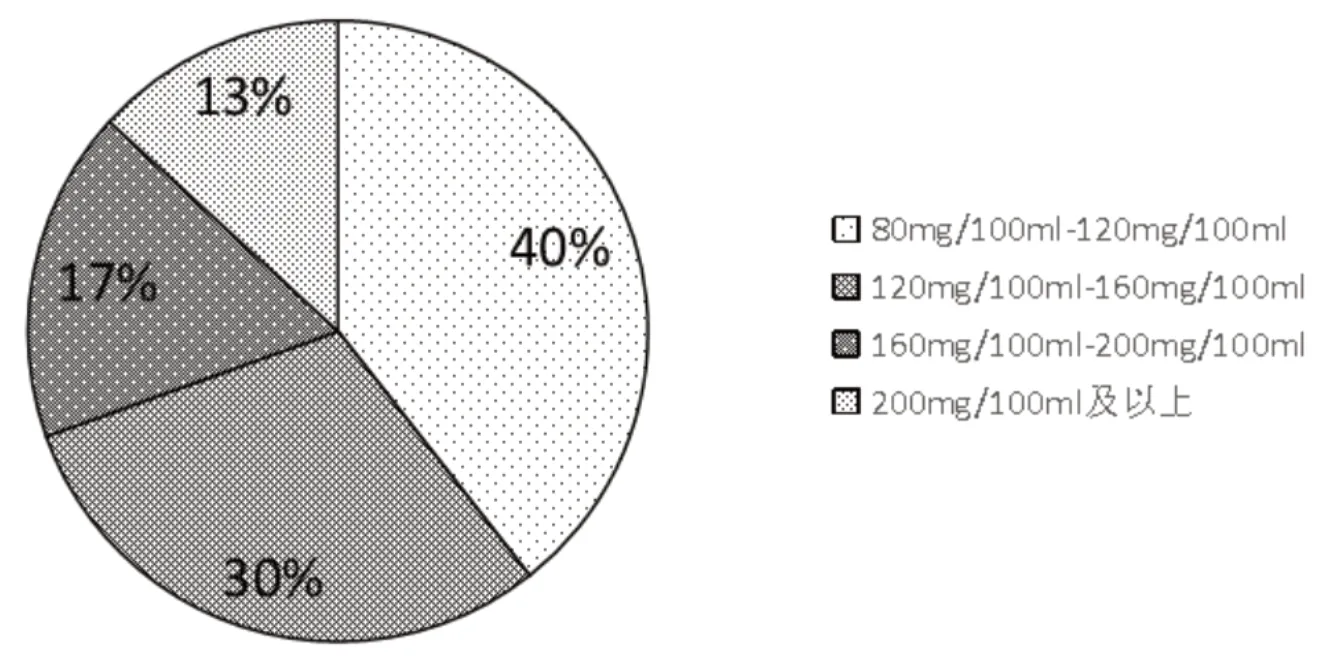

2.案件酒精含量呈錐型分布。隨著酒精含量的上升,發案量逐步遞減。2019年1月至6月,如圖2所示,“醉駕”案件中酒精含量區間分布為:80mg/100ml-120mg/100ml占比39.4%;120mg/100ml-160mg/100ml占比30.1%;160mg/100ml-200mg/100ml占比17.3%;200mg/100ml及以上占比13%。

圖2 2019年1月至6月“醉駕”案件酒精含量分布圖

3.涉案機動車類型呈小型、非營運化。從涉案的機動車類型來看,2019年1月至6月,轎車、小型客車、小型越野車、面包車等小型車輛占比達到91.5%,摩托車和超標電動車占7.7%,上述車輛用于營運的僅占全部車輛的0.3%。

4.涉案人員認罪具有徹底性。認罪認罰從寬制度實行后,2018年10月至今,“醉駕”案件提起上訴共330人,上訴率僅為1.82%,比同期全省刑事案件上訴率低8.48個百分點。在上訴原因方面,主要是對量刑情節存有異議,因對犯罪事實有異議而提出上訴的案件極少。

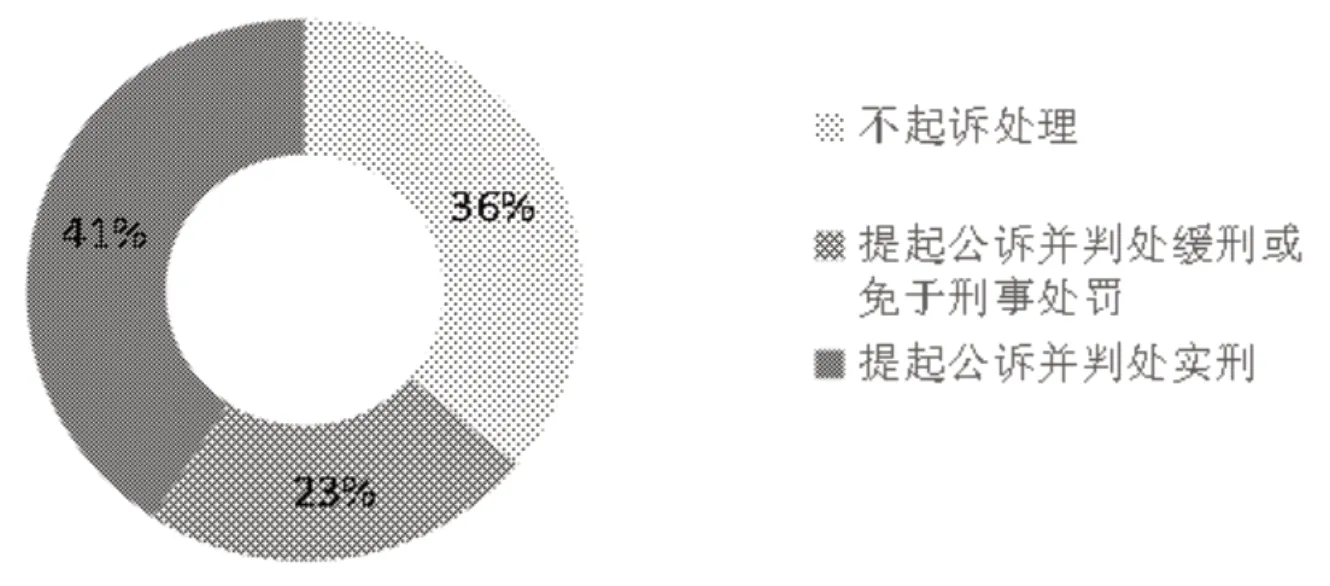

犯罪情節輕微化決定了司法處置的寬緩性。從判決刑期來看,2017年1月至2018年12月,“醉駕”犯罪案件的人均刑期為1.75個月,遠低于剝奪自由刑人均刑期的17.8個月。如圖3所示,2018年1月至2019年6月,“醉駕”案件相對不起訴率達到了36.5%,高出全省刑事案件平均相對不起訴率23.9個百分點,與《17年會議紀要》出臺前相比上升了62.5%。提起公訴案件的緩、免刑率達到了36.7%,比去年同期增長39.54%,占全部案件數的23.3%。也就是說,在移送至檢察機關審查起訴的“醉駕”犯罪案件中,有近六成被檢察機關不起訴或被審判機關判處緩刑、免于刑事處罰。

圖3 移送檢察機關醉駕型危險駕駛案件處置分布情況

(三)各地執行存在差異,爭議問題增多

“醉駕”入刑之初,浙江各地在偵查取證、案件辦理等具體尺度上并不統一,這無論是在不同區域內的查處數量、評判尺度上,還是同一區域不同案件辦理上均有所體現。其中,既有“醉駕”犯罪案件自身特點的因素,也存在法律政策把握不統一的因素,有的甚至與執法行為不規范相關。存在的問題體現在司法的多個層面。

1.在偵查取證方面。一是強制措施的適用差異,對犯罪情節相似的案件,有的地區以刑事拘留為原則,有的地區對大部分案件采取取保候審或監視居住的強制措施;二是案件證據的獲取差異,各地有關證據的收集、提取、保存、移交、登記、封存、送檢等也存在證據種類、操作流程、時間等不同;三是證據形式的表現差異,各地的血液中乙醇含量檢測報告、現場勘查報告等形式多樣化,缺乏固定格式。

2.在審查起訴方面。有的地區采取“3-2-2”“2-2-3”等“刑拘直訴”辦案模式,〔5〕即在7日刑拘期限內,公安、人民檢察院、人民法院辦理期間的分配情況,如“3-2-2”辦案模式,公安辦理期限為3日,人民檢察院辦理期限為2日,人民法院辦理期限為2日。相應地區的檢察機關對應當起訴的“醉駕”案件基本能在三日內審結。有的地區的檢察官面對案件積量,在對被取保候審的“醉駕”涉案人員審查期限相對寬松的情況下,出現“辦理拖沓”,平均辦案周期達40.4天。

3.在審理判決方面,各地區量刑標準不一,同一地區“同案不同判”的現象時有發生。在推行認罪認罰從寬制度后,甚至于被告人認罪認罰并簽署具結書,審判機關在沒有法定事由的情況下,偶有變更檢察機關量刑建議的情形。

另外,隨著“醉駕”犯罪新情況、新問題不斷涌現,各地實踐中對于一些具體情形的認定上存在較大爭議。例如在機動車認定方面,各地對超標電動車等交通工具是否納入規制范疇、汽車與摩托車、拖拉機等是否應適用相同標準定罪量刑、“網約車”是否屬于營運車輛等問題的認定上都存在分歧。在犯罪行為認定上,隔夜“醉駕”行為能否認定具有危險駕駛的主觀故意,挪動車位、微途行駛、代為調頭、深夜偏僻小道及小區內行駛等行為是否應認定為犯罪等問題,也難以達成一致意見。

(四)司法效能嚴重制約,負面效應顯現

據不完全統計,“醉駕”入刑后,交通肇事案件減量與危險駕駛案件增量比為1:25,即在減少1件交通肇事案件同時,增加了25件危險駕駛犯罪案件。根據刑事訴訟程序規定,1件危險駕駛案件公檢法三機關至少要投入14件次工作量,〔6〕根據刑訴法相關規定,醉駕型危險駕駛案件辦理至少需公安機關2名民警在場訊問2次,現場呼氣酒精檢測與送至醫療機構提取血液各1次,血液酒精含量檢測1次,辦理刑拘手續1次,告知立案、相關權利義務、鑒定意見結果、移送起訴各1次;檢察機關提審1次,告知相關權利義務1次,派員出席法庭1次;審判機關告知相關權利義務1次,開庭1次,宣判1次,交付刑事執行1次。考慮到有些工作可以一并開展,故經精簡合并,計算得出至少14件次的工作量。此外,部分案件還有車輛鑒定1次,部分案件宣布不起訴或重新回流至公安機關作行政處罰各1次等工作量未計算在內。這還未將出勤執法、案件審查、退查等工作包括在內。以此計算,浙江省公檢法三機關已累計投入了至少222萬余件次的工作量。司法機關承受的“醉駕”案件負重對案件質量、辦案效率等多方面也產生了深遠影響。以2018年全年為例,全省檢察機關平均月末積存危險駕駛案件就達1076件。2011年5月至2019年6月期間,已判決案件從移送檢察機關審查起訴至審判機關宣告判決平均用時28日,再加上偵查平均用時7日,合計約35日。如上文所述,在平均判決刑期為1.75個月的情況下,行為人“訴訟程序期間服刑”的問題比較突出。為此,不少司法機關采取了應急性手段以緩解辦案壓力,但效用仍然有限。例如,某市全部“醉駕”案件探索采取“集中辦理、集中審查、集中起訴、集中開庭”的集約化運作模式、設立辦案組專人專辦等。

應當看到,一種社會行為納入刑法規制范疇后,其所產生的法律效果、社會效果有其兩面性。“醉駕”入刑在取得積極成效的同時,也帶來一定的負面效應。

1.執法方式異化。例如有的地區為完成犯罪打擊任務,出現了“蹲守”式執法現象,即執法人員選取餐飲娛樂場所、農村婚喪嫁娶酒宴地附近的隱蔽地點作為檢查卡口,在發現疑似飲酒人員后并不上前主動勸阻,而是等待其駕駛機動車行經此處時再行查處。這種行為一是縱容不可控的犯罪風險形成,對道路交通安全構成一定威脅。二是違背比例原則,執法措施和手段與規制對象存在不對稱性,原本采取提示、警示等少量柔和的手段即可有效規制的行為,反而耗費了大量的執法司法資源成本。三是在“起步即查處”的情形下,行為人的獲罪認同感較低,極易引起不必要的社會矛盾沖突。

2.“罪犯”標簽影響。一旦構成危險駕駛罪,行為人不僅要接受刑罰制裁,還遭受多重社會負面評價,對承擔一定社會職能的人員,影響尤其突出。2015年1月至2019年6月,浙江省共有735名國家工作人員、8076名非國有公司企事業單位人員、179名公司企業法定代表人(負責人)、537名企業經理和30余名教師、醫生、律師以及大量的職業駕駛員,因“醉駕”犯罪被移送審查起訴。根據相關規定,上述人員將面臨著接受開除公職、吊銷職業資格、影響個人征信等一系列的“社會懲罰”。龐大的罪犯基數擴增社會對立面,就業安置、人員管控等社會治理風險激增,并且會隨著時間的推移不斷積聚。此外,“醉駕”行為所造成的“罪犯”身份還會波及影響到其子女成長發展等。

3.次生風險隱患。“醉駕”入刑后的次生風險也逐步滋長。基于犯罪負面影響的嚴重性,有的駕駛人員采取極端方式規避、抗拒執法活動。2011年5月至2019年6月,已有104人因“醉駕”被查處后又構成妨害公務罪,極大地增加執法風險。有的當事人為逃避執法而付出了生命代價。此外,“醉駕”入刑后也增加了羈押場所的交叉感染幾率,極易誘發被羈押的“醉駕”行為人“一步錯,步步錯”。

二、“醉駕”犯罪治理困境的癥結剖析

“越打越多”的“醉駕”案件數量是評判八年來“醉駕”入刑效果不可回避的現實問題,也是“醉駕”型危險駕駛行為刑事規制作用趨于無效論的有力佐證。〔7〕“ 醉駕”入刑前后,懷疑和反對之聲一直存在。有學者認為,“醉駕”入刑實際上是立法者情緒化地濫用刑事制裁的結果,刑法與刑罰的過度擴張,只會帶來“法令滋彰,盜賊多有”的被動局面。參見郭世杰:《醉駕行為刑法規制的體系性思考》,載《云南大學學報》(法學版)2011年第2期;付立慶:《刑法修正案八中的浪漫主義思維——以醉酒駕駛入刑為切入的反思》,載《云南大學學報》(法學版)2011年第5期;石聚航:《刑法謙抑性是如何被擱淺的?——基于定罪時間的反思性觀察》,載《法制與社會發展》2014年第1期。“越打越多”雖然并不意味著“越治越亂”,但需要科學、理性、客觀地認識“醉駕”犯罪屬性及變化規律。一方面,這是符合犯罪發展變化規律的正常現象。“醉駕”案件數量變化是多元影響因素共同作用的結果,其中包括了法律執行狀況、汽車保有量、擁有駕駛資格證的人數、經濟和社會生活活躍程度等變量。〔8〕參見沈海平:《反思“醉駕”入刑”:從理念、規范到實踐》,載《人民檢察》2019年第15期。例如浙江省汽車保有量已由2011年的658.24萬輛增加至2018年的1533.73萬輛。在近年來全省汽車保有量保持年均12.84%增長率的情況下,能將“醉駕”案件數量控制維持在較低增長率已實屬不易。當各類變量相互作用達到動態平衡狀態后,“醉駕”案件將會在一個水平值內上下波動,而這一水平值是由“醉駕”犯罪本身屬性決定的。與其他犯罪相比,受潛在人群廣、犯罪成本低、“酒”文化影響深等因素影響,“醉駕”犯罪的體量較大,即水平值偏高。另一方面,當前“醉駕”犯罪治理僅勉強達到“控”的目的,尚未實現“降”的初衷,這也是采取刑事規制邊際效應遞減的主要表現。“醉駕”犯罪總體上升趨勢說明,經多輪刑事規范及犯罪行為打擊活動后,仍存犯罪“黑數”。既包括犯罪打擊不徹底的存量,也包括犯罪預防等積極因素未能壓制住誘發犯罪消極因素的增量。要想真正走出由“控”轉“降”的犯罪治理困境,就必須根據其特點找到限制“醉駕”行為治理效能發揮的癥結。據統計分析,主要有以下三個方面。

(一)案件證據的相對“薄弱”

“醉駕”案件待證的事實包括三類:第一類,行為人是否具有刑事責任能力、達到刑事責任年齡及駕駛資格等;第二類,行為人在駕駛機動車前飲酒且駕駛時達到醉酒標準;第三類,行為人“醉酒駕駛”機動車在道路上行駛,包括行駛路線、車輛類型、有無危害結果等。以上決定了“醉駕”案件證據的相對“薄弱”,即對取證活動的時間、流程、方式等方面均提出了很高要求,其中的一個取證環節的瑕疵就可能導致全案證據證明體系的崩塌,從而喪失刑事規制的條件和基礎。具體而言,可細化為三點:

1.決定要素唯一性。實踐中,司法機關對“醉”的認定是依據《道路交通安全法》、國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《車輛駕駛人員血液、呼氣酒精含量閾值與檢驗》(GB 19522—2010)國家標準的規定,駕駛人員血液酒精含量大于或等于80mg/100ml的即為醉酒后駕駛,達到20mg/100ml以上未滿80mg/100ml的則為飲酒后駕車。因此,血液酒精含量系“醉”與“非醉”的關鍵評判標準。雖然血液酒精含量是“醉駕”案件的原始證據,其證明力高于其他證據,完全可以據此認定犯罪成立。〔9〕參見劉艷紅:《“醉駕”型危險駕駛罪刑事證據規則研究——基于刑事一體化的嘗試性構建》,載《法律科學》(西北政法大學學報)2014年第2期。但“唯酒精論”也會有其認定短板。一是評判標準的科學性問題。將飲酒后駕駛人員的意識能力、控制能力狀況與單一的血液酒精含量相等同,忽視了個體對酒精的耐受程度。有科學研究表明,酒精吸收速度在個體之間的差異可以達到2-3倍。〔10〕參見翟紅梅、肖穎、李晶、谷維娜、任蕾:《酒在人體內的代謝及酒精中毒》,載《石家莊學院學報》2010年第3期。例如某案中,一男子某天中午11時許在其住處飲5-6兩白酒后,便未再飲酒。次日19時許,其與朋友至KTV唱歌后,在駕車回家途中將車輛停在道路中間睡著,并于第三日6時許被民警查獲。經檢驗,血液中乙醇含量仍高達195mg/100ml。經進一步檢測,該男子體質異于常人,飲酒后酒精較難揮發,并非病理性醉酒。這意味著單一的酒精含量認定標準,可能會將酒精含量低于80mg/100ml,但已具備社會危害性的犯罪行為排除在外;也可能將高于80mg/100ml,但仍具有認知和控制能力的駕駛人員涵蓋其中。二是缺失血檢結果的認定問題。司法實踐中,對酒精含量往往采取抽血檢測結果為主,呼氣測試結果為輔的認定方式。當血液酒精含量檢測結果因血樣污染、血檢過程違規操作、血檢機構缺乏資質等無法作為證據使用時,其犯罪行為的認定將會受到重大影響。一方面,呼氣酒精測試結果單獨作為定罪依據存有爭議。呼氣測試的執行主體為執勤民警,不具有司法鑒定人資格,并且無法保證監測結果的準確性、可靠性與權威性,現實中也存在吃荔枝、蛋黃派等食品被呼氣檢測出“酒駕”“醉駕”的情形。另一方面,在無呼氣檢測或抽血檢測結果的情況下,旁證作為定罪依據存在爭議。實踐中,即便有多個證據指向駕駛人員駕車前曾飲酒,且駕駛人員也承認,但因無法區分系“酒駕”或“醉駕”,一般不認定為犯罪。上述兩種認定疑慮和操作,也在一定程度上“助長”駕駛人員沖卡、逃跑等抗拒、逃避檢查的惡劣行為發生。

2.類型范圍局限性。“醉駕”犯罪案件的待證事實,其證據類型主要包括以下8種:行為人的供述與辯解;證明行為人醉酒駕駛機動車的證人證言;證明發生交通事故損失的被害人陳述及損失價值證據;證明“醉酒”狀況的酒精呼氣測試檢驗單和血液酒精含量報告單;證明檢驗過程的血樣提取筆錄或提取登記表;證明案發經過的監控錄像、現場查獲行為人及其駕駛車輛照片或視聽資料以及執法民警出具的查獲經過說明;行為人的戶籍證明、駕駛證等身份及其資格證據;與案件定罪量刑相關的行駛軌跡、交通違法記錄、前科情況等證據。由此可知,“醉駕”案件證據類型范圍十分有限,個案在證據類型、待證事實以及獲取途徑等方面均有著高度的相似性。各組證據之間又形成了關聯性較強的證據鎖鏈,可以說是環環相扣。因此,“醉駕”案件的證據獲取工作要比其他類型案件更為容易操作和規范。但實踐中,也不乏由于取證缺失、程序違法等致使全案難以認定的情形。究其原因主要在于行政調查與刑事偵查的重合性,具體反映在三個方面。第一,行政調查與刑事偵查對證據的要求存在差異,但二者的證據獲取卻是同步的,僅在血液酒精鑒定結果做出后才區分開來;第二,公安交警部門具有執法與偵查的雙重角色,這決定了其在偵查思路、取證方法上與處理普通刑事案件的偵查部門存在差異,其尚未對“醉駕”犯罪形成完整的偵查取證機制;第三,“醉駕”案件證據大都不可重復收集,其證據的質量取決于第一時間的行政調查行為。

3.獲取轉化易滅失性。一方面,證據的獲取時間緊迫。血液酒精含量會隨時間的推移呈遞減趨勢;受酒精影響相關證人證言的言辭證據也會出現遺忘、模糊;案發現場為公共路段,涉案證據易滅失,相關視聽資料等易刪除、覆蓋等。另一方面,涉及關鍵性證據,尤其是血液酒精含量的證據材料,在血樣提取、保存、移交、登記、封存、送檢、檢驗等環節極易被污染、毀損。主要有以下幾種情形:一是血樣提取不當。根據相關規定,提取血液過程中醫護人員不得使用含有酒精(醇類)的消毒液,如復方清潔靈、碘酊、碘酒等,以防止消毒過程對血液乙醇含量鑒定結果的真實性造成影響。在實踐中,就有案件因醫護人員使用復合碘(存有醇復合碘類型)進行消毒而導致檢材受到污染,進而導致鑒定結果存疑。二是取證程序違規。有的案件在血樣抽取時缺乏適格的見證人,血樣提取登記表中記錄不準確,出現人為隨意改動樣本量的情況,最終因無法確定提取血樣與檢材的一致性而導致案件不能認定。三是保存、送檢疏漏。有的血樣密封保存時未能及時填寫抗凝管血液儲存容器、血樣送檢時間超過3日內、血樣的儲存場所條件未能如實記錄等。上述情形均直接影響到檢測結果的真實性、合法性。例如,某案由于發生在除夕夜,偵查機關未將血樣及時送檢并超過72小時,鑒定機構在送檢超期的情況下,違規受理、鑒定,該案在取樣8天后才完成鑒定。因程序違法,鑒定結果作為非法證據予以排除。

(二)司法適用的實踐爭議

一直以來,理論與實務界對醉駕型危險駕駛罪的法律適用、刑事政策把握等方面的問題比較關注,存在不少爭議。這些爭議客觀制約并反映在司法實踐中,成為執法與司法的負重“枷鎖”,一定程度也影響到對“醉駕”行為的打擊效果。為完善執法標準、統一裁判尺度、有效回應實踐中遇到的新情況、新問題等,浙江省公檢法三家先后三次以《會議紀要》的形式加強對省域醉駕型危險駕駛罪案件辦理的規范與指導。特別是2019年10月《19年會議紀要》出臺后,社會輿論出現了質疑與肯定兩種截然不同的聲音。〔11〕持質疑觀點的有:徐建輝:《“醉駕入刑”不應隨意松動》,載《人民法院報》2019年10月12日,第2版;《浙江省公檢法關于“醉駕”會議紀要質疑》,http://m.sohu.com/a/345846704_120051695/。持肯定觀點的有:蔡長春、張晨:《“醉駕入刑”具體問題具體分析更科學合理》,載《法制日報》2019年10月10日,第3版;沈彬:《酒后挪車不入刑是一種精細治理》,載《光明日報》2019年10月14日,第11版;《從浙江“醉駕”新規看依法科學施刑》,http://legal.people.com.cn/n1/2019/1101/c42510-31433180.html。分歧觀點的背后,反映了“醉駕”案件司法實踐中的三個主要爭議問題。

1.“醉駕”案件刑事政策導向的“嚴”與“寬”。浙江《19年會議紀要》調高了適用不起訴、免予刑事處罰等具體情形的酒精含量上限標準,并在醉酒駕駛機動車類型等方面作出了諸多寬緩化處理。質疑觀點認為該份紀要忽視了立法原意對醉駕行為的嚴肅態度,主張繼續堅持“嚴罰化”的刑事政策,避免因刑事規制的“松動”,導致該類違法犯罪行為反彈式增長,進而喪失入刑八年來的治理基礎。贊同的觀點則認為該份紀要與現代司法趨勢相符,還有的主張“醉駕”行為的刑法處置仍有進一步輕緩的空間,應將不起訴、緩刑乃至免予刑事處罰作為主要處理方式。

我們認為,司法適用的要求包含對法律概念的準確理解、法律規則的嚴格遵守和法律原則的深刻領會。單以強調刑法規制作用、條文書面化理解等都會使“醉駕”犯罪治理走上機械主義和重刑主義道路,趨于“嚴罰化”的刑事政策導向,甚至產生不良的社會效應。

“醉駕入刑”是在社會“酒文化”氛圍濃厚、酒后駕駛重大事故頻發、行政規制效果并不明顯的情況下,方才動用刑罰規制手段,予以風險預判性的強勢應對。刑罰規制屬于社會治理手段中的一個部分,其入刑目的在于扭轉酒后駕駛行為社會現象的“失控局面”。正因如此,刑法規制的“嚴”與“寬”是動態的,要從社會觀念、社會犯罪形勢、治理整體效能等多方面因素的變化綜合考量、作出判斷,不能囿于特定階段的治理動意而一成不變。基于合理性與有效性的需求,刑法的實體標準會因時因勢而發生變化,也必然地需要刑事政策具有軟化刑法的剛性功能,增強韌性,使之與時俱進地進行自我校準與調整。這種變化不僅有效削減了立法滯后弊端,也能防止法教義學沉迷于精致性追求而忽視實用性和現實合理性,還可增強各類治理手段之間的協調配合。〔12〕參見勞東燕:《功能主義刑法解釋論的方法與立場》,載《政法論壇》2018年第2期。由此,浙江省出臺相關會議紀要的目的也在于切實貫徹寬嚴相濟刑事政策,充分體現“寬嚴有別”和刑法的補充性、最后手段性,讓刑罰規制回歸社會治理本位,保持客觀、理性。伴隨著社會發展和社會文明的提高,公眾對酒后駕駛行為的危害性已形成普遍性認同,數字化治理、多部門協同等預防和查處機制也得到進一步完善、增強,審慎而適當地放寬刑罰規制標準不僅不會帶來反彈式增長,〔13〕《19年會議紀要》出臺后,浙江隨即在全省范圍開展整治酒駕集中統一行動,“酒駕”“醉駕”現象并未出現反彈跡象。在記者跟隨交警部門檢查期間,沒有發現一起酒駕案件,不少車主也對集中整治行動表示理解與支持。參見李攀、張孫超、陳誼:《不定時不定點 零容忍嚴執法》,載《浙江日報》2019年10月12日,第3版。還能有效銜接認罪認罰從寬制度,釋放司法在犯罪治理中的整體效能。當然,寬嚴需要相濟,對于案件中存在造成他人輕傷以上后果、嚴重超載超重超速等嚴重情節的,仍要樹立從嚴規制的刑事政策導向,在從寬幅度、緩刑適用等方面予以限制,發揮刑法的規范指引功能,凸顯其威懾作用。

2.“醉駕”案件司法認定的“罪”與“非罪”。《刑法》第133條之一第2項規定“醉酒駕駛機動車的”即為危險駕駛罪,與之相區別的是該條款第1項在“追逐競駛”后還有“情節惡劣”的表述。司法認定在這一條款上出現兩種分歧認識。一種觀點認為,只要行為構成“醉駕”即入罪,不再具有其他“出罪”條件;另一種觀點認為,即便行為在形式上符合刑法有關“醉駕”規定,但仍能通過《刑法》第13條“但書”條款,將“情節顯著輕微危害不大的”排除在外。二者在論證過程中,又延伸出“但書”條款適用、特殊情形區分認定、“出罪”路徑等一系列問題。〔14〕持否定說:參見馮軍:《論刑法第133條之1的規范目的及其適用》,載《中國法學》2011年第5期;殷磊:《論刑法第13條的功能定位——兼論(醉酒型)危險駕駛罪應一律入刑》,載《法商研究》2013年第4期。持肯定說:參見施立棟、余凌云:《醉駕案件辦理的疑難問題與解決方案——兼評三機關〈醉駕司法解釋〉》,載《北方法學》2015年第1期,第91-92頁;劉仁文、敦寧:《醉駕入刑五年來的效果、問題與對策》,載《法學》2016年第12期;周磊、秦波:《醉駕案件定罪問題與出罪路徑研究》,載《法律適用》2018年第11期。也有學者認為,應當總體肯定“但書”司法化的妥當性以及對刑法分則具體罪名出罪指引的統攝性,或提倡激活刑法的“但書”的出罪功能以對沖閾值標準機械入刑的負面影響等,參見崔志偉:《“但書”出罪的學理爭議、實證分析與教義學解構》,載《中國刑事法雜志》2018年第2期;莫曉寧:《刑法閾值標準研究》,載《中國刑事法雜志》2017年第5期。有質疑聲認為,《19年會議紀要》的出臺是在為“醉駕”行為“松綁”,給“出罪”尋出路、依據。

作者認為,這里有兩點需要明確。第一,“但書”的適用問題。危險駕駛罪未設定情節限制,并不代表“但書”喪失了制約能力。刑法總則是立法的指導思想,也是司法的執行規范,總則“但書”條款適用于分則“醉駕”條款是符合立法和司法邏輯的。第二,“危險”的認定問題。堅持“醉駕”一律入刑的觀點主張“醉駕”是抽象危險犯,“行為存在即構罪”,如將其設置為情節犯或具體危險犯,司法實踐中就必須判斷行為人的醉酒狀態是否影響到安全駕駛,進而判斷具體危險是否存在,并不具備現實操作性。這種觀點在我國行政、刑事二元規制體系和執法司法的具體實踐面前便形成了悖論:“醉駕”犯罪案件必然要根據其風險程度,以判斷是否構成犯罪,區分適用何種規制手段。從某種意義上講,抽象危險仍有“量化”成分,也必須具有具體情節的判斷過程和實踐的可操作性。2017年實施的最高人民法院《關于常見犯罪的量刑指導意見(二)》(以下簡稱《指導意見》)規定,應當綜合考慮醉酒程度、機動車類型、車輛行駛道路、行車速度、是否造成實際損害以及認罪悔罪等情況作出準確判斷;對情節顯著輕微危害不大的,不予定罪處罰;犯罪情節輕微不需要判處刑罰的,可免于刑事處罰。綜上,《19年會議紀要》運用“但書”條款,并細化“情節顯著輕微”等情形的規定是于法有據、與理相合的。

3.“醉駕”案件立法與司法的“隔絕”與“關聯”。在《19年會議紀要》出臺前后,另有質疑觀點認為,以會議紀要形式出臺的司法指導性文件存在越權解釋之嫌,造成不同地區的裁量標準失衡,削弱了刑罰規制的公信力。〔15〕參見吳睿佳、王瑞君:《量刑規范化中司法指導性文件的作用及反思——以江浙兩省辦理“醉駕”案件會議紀要為例》,載《行政與法》2019年第1期。筆者認為,這一觀點將立法與司法之間的關系割裂來看待。然而,立法與司法之間事實上存在密切關聯,立法活動規范、指導司法活動的貫徹與執行,而司法活動及其實踐效果也能對立法活動產生調整、深化的反作用。在我國的現實語境下,司法機關通過相應的方式在法律框架下規范統一司法活動有其合理性。一方面,這可以將立法層面實體規范不完備、不明確的條款細化為可實施、可操作的方案。特別是在認罪認罰從寬制度推行的背景下,從切實保障被追訴人認罪認罰自愿性角度出發,必然會涉及檢察官裁量的依據等方面的具體規范。比如在把握“醉酒駕駛”問題上,如何綜合判斷各類情節以及認罪悔罪等情況、什么情形可以“不予定罪處罰”或者“免于刑事處罰”等,都需要在實踐中總結與規范。另一方面,各地“醉駕”案件認定、裁量標準不一,實踐中存在濫用或誤用自由裁量權的情況。“醉駕”屬于典型的“微罪”案件,因其法定刑僅為拘役、各類情節直觀等因素,人民群眾對該類犯罪懲處的司法感知度較強。如果同一省域內的司法活動、量刑標準等都還有較大差異,那么每一個“醉駕”案件的公平正義還怎能充分體現?從省域層面根據立法精神及規范、刑事政策、經濟發展水平、社會治安形勢、司法實踐狀況等,統一執法裁判尺度并予以公開,非但不會降低司法權威,反而是維護司法公信力的有力舉措。不可否認,這樣的實踐操作存在臨時性、應急性特點,也難免會突顯各省之間,特別是相鄰省份的執法和司法裁量的差異。因此,從治理效果來看,在肯定這一做法的同時,要確保各項司法活動在立法精神與規范的軌道上有序運行,及時對公眾疑慮的問題進行妥當釋疑;最終,還應將各地司法實踐中的執行情況反饋至國家立法機關、最高司法機關,以求在更高層級推動完善立法和司法解釋,促進全面的良法善治。

(三)行為規制的“潛在漏洞”

“醉駕”入刑后,社會上仍始終存有“試錯”“旁觀”心態。前者主要表現為基于檢查非高峰時段、路程距離較短、飲酒較少或猜測行駛路線未設卡檢查等情形,心懷僥幸心理“醉駕”試法;后者表現為明知對方需駕車出行卻積極勸酒,事后未作出勸阻或提供必要幫助;明知對方飲酒仍出借機動車;明知對方飲酒仍請求或要求其駕駛機動車的。上述兩種社會現象反映出,當前民眾能夠認識到“醉駕”行為的違法性,并對該行為持反對態度,但其對該行為“入刑”嚴重性的理解仍有待加深,除受社會輿論碎片化宣傳的導向影響外,還暴露出對“醉駕”行為在規制上三個方面的漏洞。

1.行刑銜接的“遺漏”地帶。刑法通過積極消除對法益的侵害風險實現對法益的前置保護,具有正當性和合理性。但在選擇使用刑法手段時,也要注意其與其他手段之間關系的再協調,防止出現沖突和疏漏,這是立法體系化的基本要求,也是實現良好效果的必然要求。〔16〕參見黃云波、黃太云:《論穩健型刑法立法觀》,載《中國刑事法雜志》2019年第3期。實踐證明,單一行政規制手段無法遏制“醉駕”行為發生。以“入刑”節點為劃分,行政處罰與刑事處罰經歷了“行有刑無”與“行退刑進”的兩個階段。“醉駕”入刑后,《道路交通安全法》隨即劃清醉酒駕駛與酒后駕駛的處置界限,規定醉酒駕駛機動車的,除吊銷駕駛執照外,依法追究刑事責任;而酒后駕駛的,處暫扣6個月機動車駕駛證,并處1000元以上2000元以下罰款;再次酒后駕駛的,處以10日以下拘留,并處1000元以上2000元以下罰款,吊銷機動車駕駛證;酒后駕駛營運機動車的,處15日拘留,并處5000元罰款,吊銷機動車駕駛證,5年內不得重新取得。這樣的調整看似達到了行刑銜接相適,但卻出現了“行重刑輕”處罰倒置。部分作相對不起訴、免于刑事處罰或判處緩刑的行為人,在刑事訴訟環節羈押時間較少或未被羈押,又被判決無需繳納罰金。單從這兩方面看,其遭受的制裁反比一般酒后駕駛行為更“輕微”。

2.司法環節的“流水”操作。這是指“醉駕”案件標準化、格式化快速產出的辦理模式。該種模式雖符合司法實際需求,但不利于行為人對自身行為的準確認知、矛盾糾紛的司法化解,成為一種以追求速度和刑罰為目標的流水線式生產,導致行為人悔罪感不強,被害方獲得感薄弱。造成這種現象的原因主要有兩個方面。一方面,案件積量的負面影響。司法資源的投入比重與案件數量呈反比。特別是近些年,涉黑涉惡、電信網絡、金融證券、污染環境等犯罪案件的辦理難度在不斷加大,將有限的司法資源向已占有不小比例的“醉駕”案件傾斜顯然是不現實的。在“醉駕”案件總量仍在攀升的背景下,司法機關辦理“醉駕”案件只能重點關注犯罪事實及證據,并普遍采取簡化、格式化辦理,而忽視個案中的特殊因素,即便是在認罪認罰具結的量刑環節,也難免會減少釋法引導成分。另一方面,案件辦理的流程迫切。認罪認罰從寬制度適用后,根據刑訴法規定,“醉駕”案件適用速裁程序的辦理時限僅有十日。檢察機關需要在十日內完成權利義務告知、證據審查、提訊、聽取意見、量刑具結、提起公訴等大量工作。同時,造成實際損害的案件,如果適用速裁程序,還需聽取被害方意見,并積極促成賠償諒解。在審判階段,庭審環節又大大簡化。對于不起訴案件,檢察機關也沒有充分時間確定行為人認罪認罰的徹底性,只能憑案件事實以及審查階段的表現而作出決定。加之“醉駕”本身制裁空間僅為“拘役,并處罰金”,在訴訟流程急迫推動的情況下,刑事規制的威懾效果必將受到影響。

3.配套治理的缺失滯后。犯罪治理是一項系統工程,在配備行政、刑事剛性治理手段時,其他治理手段也要跟進更新。不然,“醉駕”犯罪治理就會出現“一判了之、一放了之、打擊不盡”的“斷檔”現象,不僅不能減少“醉駕”犯罪,也易激化社會矛盾。目前,“醉駕”犯罪的配套治理仍存在多方面的缺失滯后。一是接納體系尚未建立。我國尚未建立前科消滅制度,也沒有營造適當的容納環境,罪犯復歸社會存在較大難度。同時,被行政、刑事規制后,行為人成為了“放管”狀態,沒有相關機制再行鞏固治理成效。二是相關行業整治缺位。“醉駕”入刑后,滋生出一些灰黑產業,有的代駕司機以途中故意抬價、在小區門口停車、途中解雇下車等行為迫使行為人自行開車,再設局“碰瓷”或以報警相威脅索要高昂財物,這不僅影響了對“醉駕”行為的治理效果,也會產生新的違法犯罪行為。〔17〕劉昌松:《“代駕碰瓷”引發醉駕案,法律能否寬宥?》,載《浙江法制報》2017年11月2日,第2版。三是公共服務供給不足。司法實踐中的一些案件還暴露出車位配置等公共設施服務不健全的問題,有些案件中行為人已被代駕司機送回小區,因小區內無停車位,行為人又無奈自行駕車,在尋找附近停車位時被查獲發現,被動實施了“醉駕”犯罪。諸如此類的配套治理的缺失滯后,嚴重影響了刑事規制的效應。

三、“醉駕”犯罪訴源治理的現實進路

用較小的刑罰成本換取理想的社會治理效果應是“醉駕”入刑的“初心”,然而,這個“初心”正面臨嚴峻挑戰。在當前形勢下,多管齊下加強對“醉駕”犯罪的治理以實現“初心”,已成為刻不容緩的重要課題。2019年1月,習近平總書記在中央政法工作會議上強調,“要堅持把非訴訟糾紛解決機制挺在前面,從源頭上減少訴訟增量”,黨的十九屆四中全會提出的《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度 推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》,為我們開展“醉駕”犯罪的治理提供了基礎。2019年以來,浙江省委、省委政法委認真貫徹習近平總書記重要指示精神,作出了加強訴源治理的決策部署。訴源治理強調在黨的領導下,秉持以人民為中心的治理理念,從“治標”轉為“治本”,通過全域治理、多元治理、共享治理,實現案件矛盾風險的全息化解,有效推動省域犯罪治理體系和治理能力現代化。只有從社會政策、刑事政策、犯罪學等多頭出發,從總量上控制犯罪化與非犯罪化的流量和分流比例,才能保持刑法的生命力與適宜性。〔18〕高銘暄、孫道萃:《預防性刑法觀及其教義學思考》,載《中國法學》2018年第1期。落腳在“醉駕”犯罪,現階段犯罪治理的總目標是轉變治理理念,加強各方治理協同,防范化解犯罪風險,具體表現為“醉駕”案件總量明顯下降,并控制在較低案發水平。為達致這一目標,首先,要根據“醉駕”犯罪特征,科學調整治理策略、方案,從深層次避免和減少犯罪發生;其次,要充分動用其他治理手段,對無需刑事規制的違法行為進行分流化解;最后,要有效甄別已進入訴訟程序的“醉駕”案件,廣泛適用認罪認罰從寬制度,優化訴訟機制運行,對已形成訴訟的“醉駕”案件進行高質量處置。

為此,浙江省在總結司法實踐經驗的基礎上,以推進訴源治理為主軸,嚴格遵循罪刑相當、罰當其罪、科學施刑的刑罰要求,將司法規制納入整體犯罪治理格局,綜合案件數量、辦理效果、刑罰規制作用等治理因素,充分運用寬嚴相濟刑事政策來增強刑法的“治理活性”,體現刑法的嚴肅性、科學性,進一步規范司法活動,探索出一批以《19年會議紀要》為代表的治理方案路徑。浙江省還注重強化行政執法,完善共建共治共享的社會治理制度,為“醉駕入刑”這一劑“猛藥”配備充足有效的“輔藥”,以獲取更為理想的治理效果,爭取使這些積極探索對全國“醉駕”犯罪治理產生可供借鑒的經驗。

(一)建立刑法統一適用規則

應當根據刑法及其相關司法解釋的規定,將立法目的、原則、總則與寬嚴相濟刑事政策等切實貫徹到具體司法實踐中,細化操作,統一尺度,嚴格區分罪與非罪,進一步增強刑法規制的正當性、合理性、規范性。目前,上海、江蘇、湖北、海南等多地均出臺了具體適用標準。“醉駕”犯罪形態簡單,易評估,社會危害性與不同地域發展水平關聯性不大。因此,在全國范圍內通過司法解釋形式建立統一“醉駕”犯罪司法適用規則的條件是具備的。浙江省《19年會議紀要》對適用緩刑、不起訴、免于刑事處罰以及公安機關自行處理等具體適用條件均作了細化,主要有三個核心要點。一是明確規定了8種不得緩刑的醉駕情節;二是明確對于無這8種從重情節,且認罪悔罪的,符合緩刑適用條件的,可以依法適用緩刑;三是明確酒精含量在一定數值以下,認罪悔罪,且無此8種從重情節,犯罪情節輕微的,可以不起訴或者免于刑事處罰。結合浙江“輕輕重重”的司法處置方案,實踐中可從以下兩方面考慮。

1.“寬嚴”情節區別化對待。對于造成他人輕傷及以上后果;在高速公路行駛;醉酒駕駛營運機動車、中型以上機動車,或者嚴重超員、超載、超速行駛;無駕駛資格;明知“危險車輛”仍駕駛;〔19〕主要包括:不符合機動車安全技術檢驗標準或者已報廢的汽車而駕駛,駕駛無牌機動車或者使用偽造、變造或其他車輛的機動車牌證。在查處時有駕車逃跑或嚴重抗拒檢查行為;曾因酒后駕駛、醉酒駕駛被追究等“醉駕”犯罪情節的,在緩刑適用、量刑上從嚴處理。而對于駕駛摩托車、酒精含量較低、認罪悔罪、積極賠償等情節,實施寬緩處置。

2.“主觀故意”具體化排除。嚴格把握“醉駕”犯罪的主觀故意,明確爭議行為的認定。第一,對于隔夜“醉駕”行為,要將飲酒結束至駕車上路的時間、有無休息及其他交通違法行為納入評判范疇,在符合一定條件時,可推定沒有醉酒駕駛的主觀故意。第二,“醉駕”共犯嚴格限縮,對于沒有明顯教唆、強令開車的車主或同乘者,一般不認定為共犯。第三,明確“挪動車位”“接替他人駛入居民小區”“駛出公共停車場、居民小區即交他人駕駛”三種特殊情形,不納入刑法規制范疇。

(二)完善犯罪打擊處遇體系

提高“醉駕”犯罪的處遇質量是一項系統工程,既涉及實體法問題,也與程序法密切相關;既是刑事司法的問題,也與行政執法關聯,因此,需要從各個不同的方面進行完善。

1.完善證據體系,提升“醉駕”犯罪打擊的精準性。根據“醉駕”犯罪證據特點,制定移送證據及相關案件材料清單明細,詳細列明證據類別,注重在第一時間全面獲取證據。浙江省《19年會議紀要》將“醉駕”犯罪案件常見證據列舉細化為7類,〔20〕《19年會議紀要》將前文所述的發生交通事故的相關證據歸入為其他證據類別,故所列舉種類為7類。有效規范偵查活動,并促進偵查監督工作開展。后續,還應完善行政執法與刑事偵查相統一的“酒駕”“醉駕”案件證據獲取、轉化機制,防止因證據標準差異、證據轉化所造成的阻隔或延誤。定期對鑒定機構、鑒定人員進行資格審查、加強血樣采集、流轉、鑒定等環節的監管、規范,探索血樣留存備份,對于含有不具備鑒定資格、鑒定樣本錯誤、鑒定程序嚴重違法等情況的鑒定意見依法予以排除。

2.加強行刑銜接,確保“醉駕”犯罪打擊的充分性。簡化“醉駕”案件辦理程序,有效合并司法文書類型、流程環節等,設置一套司法機關統一適用的辦案模式簡化版。在現行法律制度框架下,為彌補行刑銜接的懲治漏洞,可在“刑拘直訴”方面做審慎探索:即對特定案件采取“一律刑拘,例外排除,期限辦結的辦案模式”,經呼氣測試或抽血檢測,血液酒精含量達“醉駕”標準后,公安機關應予以刑事拘留,如有緊急就醫等緊急事由不宜立即執行的,可暫緩執行。公檢法三機關一般應在拘留期限內完成偵查、起訴、審判工作,如無法完成則應變更為取保候審,并在法定期限內辦結。浙江省“醉駕”案件辦理正普遍適用這一措施。需要強調的是,“刑拘直訴”應局限于危險駕駛等單人單次作案的特殊案件類別,需要統一規范的配套證據格式、標準支撐,現階段不宜擴張性適用。

3.推動科技融合,體現“醉駕”犯罪打擊的時效性。以需求為牽引,以問題為導向,在偵查、審查、審理各個環節廣泛應用大數據、人工智能等科技手段,減輕“醉駕”案件負重,提升辦案質效,降低取證、研判、閱卷、提審、審查、法律文書編寫、量刑等方面辦理成本,提高辦案效率,優化刑事訴訟程序運行。例如構建公安、檢察、法院、看守所、監獄、社區矯正機構等政法單位協同一體化辦案系統,建立集遠程提審、遠程開庭、遠程送達、網上辦案為一體的“三遠一網”遠程辦案系統等。

4.發揮律師作用,增進“醉駕”犯罪打擊的規范性。充分運用值班律師、法律援助等制度設計,積極探索符合“醉駕”案件辦理特點的律師參與機制。不論是否適用認罪認罰從寬制度,“醉駕”案件中律師的有效參與對被刑事追訴人和被害人的合法權益都是極有意義的,對職權機關辦案質效的提升也有顯著的促進規范作用。“醉駕”案件的處置時間較短、證據種類較少、犯罪情節有限等因素都將會影響到被追訴人的訴訟感知與理解,律師的有效介入可及時釋疑被追訴人、被害人的處置困惑,加快推進訴訟流程,更早地化解案件內部矛盾風險。更為重要的是,律師通過查閱案件材料、詢問被追訴人、參與見證量刑具結等方式,可以推動羈押必要性審查、認定量刑全面化精準化、非法證據排除等訴訟工作,保障案件辦理質量。因此,在“醉駕”案件處置領域應全面發揮律師的規范作用,加大對刑事辯護(法律幫助)全覆蓋、法律幫助以及律師享有閱卷權等舉措的推廣落實。

(三)釋放認罪認罰從寬制度效能

認罪認罰從寬制度充分體現了現代司法寬容精神,是我國寬嚴相濟刑事政策的制度化,也是對刑事訴訟程序的創新,更是司法環節“醉駕”犯罪訴源治理和程序優化的有效路徑,通過創造認罪認罰條件,加強認罪認罰自愿性、真實性的審查可以有效排除案件糾紛矛盾,降低再犯風險。

1.完善司法制裁指引制度。當前,應提升司法權運作透明度,探索完善非刑罰化的司法指引,規范羈押場所管教模式,努力形成制裁與指引并重的司法治理格局。一是構建以庭審、公開宣判為代表的法官宣告制度和以定罪量刑具結、不起訴為代表的檢察官宣告制度。通過法律文書釋法說理、庭審直播、不起訴公開宣告等增強司法制裁的儀式感,加大對民眾“醉駕”行為價值引導;二是探索以量刑具結為契機,在行為人自愿選擇的基礎上將“免罰”的范圍適當擴大,引入非刑罰化的內容,作為行為人向司法機關作出的彌補損失、自愿認罪的自我悔改承諾;三是采取區別化、動態化的羈押管理教育模式,可探索采取“醉駕”犯罪人員集中羈押、集中教育、集中管理方式,降低“交叉感染”概率。

2.探索矛盾糾紛多元化解。首先,保障“醉駕”案件被害人訴訟參與權,在量刑具結前征求被害人意見,并記錄附卷;其次,利用刑事和解、檢調對接、人民調解等路徑,化解“醉駕”案件矛盾糾紛;最后,推行“醉駕”案件賠償保證金制度,對有賠償能力及意愿的行為人因矛盾尚未化解、賠償尚未達成等未能履行賠償的,可向司法機關、雙方認可的第三方等提供預存平臺按標準繳納賠償保證金,以便后續協商或判決后扣除劃轉,該情節可被作為認罪認罰制度、強制措施適用的重要考量因素。

3.強化檢察機關主導責任。認罪認罰從寬制度推行后,檢察官的主導責任愈發凸顯。一方面,檢察機關應充分履行法律監督職能,加強對“醉駕”案件偵查、審判的監督,依托捕訴一體專業化背景提升訴訟監督水平,依法用好非法證據排除、不批準逮捕、不起訴、羈押必要性審查、提出抗訴等職能,不斷延伸對醉駕型危險駕駛罪下行案件〔21〕公安機關撤案處理的案件。、刑事拘留適用等方面的監督工作。另一方面,檢察機關也要嚴格落實司法責任制,規范內部監督辦案流程,建立充分的權利義務告知機制、完備的聽取意見機制、有效的值班律師參與機制、全面的證據開示制度等,以制度壓實責任,以合作排除風險。

(四)構建犯罪源頭防控系統

“醉駕”犯罪風險存在由量變到質變的過程,其犯罪行為既受環境、特定時間節點、執法力量投入等外在環境變化影響,也受個人遭遇、行為認識等內在因素作用,應當推動行政執法由重“處罰”向強“監管”轉變,從“后端”處罰延伸至“前端”預防。“醉駕”犯罪的源頭防控的目標,一是避免犯罪發生,二是阻止行為再犯。針對這兩大目標,“醉駕”犯罪的源頭防控必定是分層、立體、全面的。

1.優化社會管理服務。根據各地汽車保有量增長等情況在居民居住區、餐飲聚集區等地科學規劃、增設公共停車位、臨時停車位。物業小區、學校、停車場等可探索建立“代停”機制、文明勸導機制。規范代駕行業市場經營秩序,夯實網約車平臺、代駕公司的監管職責,研發求助、舉報等一鍵式救助服務功能,加大對高峰期的代駕人員調配,以滿足正常的“代駕”市場需求。以政府購買服務等形式強化對案后行為的約束與教育,例如有些地方會同愛心順風車志愿者協會、義工隊等志愿力量以購買公益服務、建立合作關系等形式要求行為人在被不起訴前后、判處緩刑后積極參與一定時長的道路交通公益服務,以加深對犯罪行為的認識。

2.發揮社區治理功能。將“醉駕”犯罪治理重點下沉到基層,充分發揮社區三項基礎治理功能。第一,基本的供給生存功能。加強社區與生產企業、政府支持項目、民間組織等合作,通過提供就業機會等方式解決“醉駕”復歸人員融入難、生存難的問題。第二,和諧穩定的免疫功能。通過雇傭安保人員巡邏、加強交通文明勸導與提示、促進鄰里調解等自治形式排除、化解“醉駕”犯罪風險隱患。第三,潛在的教化規制功能。將“不飲酒后駕車”“不對駕駛員勸酒”“不出借機動車給飲酒者”“不要求或請求飲酒者開車”等內容內化并體現于當地的民風民約,實現自治、法治、德治的“三治”融合。

3.推進執法方式轉變。浙江省《19年會議紀要》還在附則中特別強調加強行政執法、轉變執法方式。要求樹立預防性執法理念,督促酒吧、 KTV、飯店在門口對禁止酒后駕駛作出醒目的文字提示或語音提醒。公安機關可采取不定期巡邏、重點場所常態化警示等形式配合全面從嚴執法。同時,運用人臉識別等科技手段,加大對酒后無證駕駛機動車、因酒駕被暫扣、吊銷駕駛證或者被終身禁止重新取得駕駛證的人在暫扣或者吊銷駕駛證期間駕駛機動車的查處力度。此外,在“醉駕”犯罪宣傳預防方面,也要扭轉“定罪”“定量”片面宣傳轉為以“犯罪危害”為重點的全面宣傳,將法律的專業判斷與民眾的樸素認知融合起來,努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義,將“喝酒不開車,開車不喝酒”深度融入民眾生活方式,養成思維定勢習慣。

“醉駕”犯罪的綜合治理,需要相關的立法的逐漸完善。在加強對“醉駕”犯罪的上述治理措施的同時,我們建議在時機成熟時針對以下問題進行專門立法研究:一是刑法引入“情節嚴重”定量模式,考慮將酒精含量構罪臨界值與上述加重情節相并列,并提升危險駕駛條款的刑罰上限,建議對曾因酒駕或因醉駕被處罰的行為人再次酒駕的,一律追究刑事責任,并設置嚴重情節終身禁駕款項,以確立“寬中有嚴”的行為規制導向。二是調整酒精含量認定標準,探討現行入罪酒精含量臨界值是否需要調整,可否設置分層標準或引入其他輔助測試方法。三是在《道路交通安全法》中添加刑事銜接條款,對于醉酒駕駛機動車,因犯罪情節輕微不起訴、免于刑事處罰,或者犯罪情節顯著輕微不作為犯罪處理的,建議賦予公安機關可對其行政拘留,并處罰款的制裁權限,或者完善綜合配套懲戒措施,銜接保險、銀行、社工等機構,將酒駕、醉駕行為與機動車保險率浮動機制、個人不良信用記錄等相關聯,以達到醉駕的處罰“痛感”應重于“酒駕”行為的目的。四是設立前科消滅制度,探索試點對輕微刑事犯罪行為人前科消滅制度,強化刑罰的制約效力,避免形成因罪犯標簽化而帶來的破窗效應。五是賦予娛樂餐飲等相關單位勸導、提醒義務,如行為人不聽勸阻執意酒后駕駛機動車的,娛樂餐飲單位有報警求助的責任,對于未履行勸導、提醒義務的單位,相關部門有權對其給予相應處罰或警告。