浙江省平湖市莊橋墳遺址刻畫符號簡述

秦曉杰

(平湖市博物館)

一、引 言

良渚文化距今5300 ~4500 年左右,1936 年由施昕更先生最早發現。施昕更先生將他發掘出土的5 個陶器刻符定義為記號①。此后,也有學者提出陶器上的刻符是否就是古代文字②。自此,拉開了良渚文化刻畫符號研究的序幕。從考古資料來看,受限于時間、環境的制約,盡管史前遺址能夠保存至今的遺址數量有限,但依然可以清晰的發現,到了良渚文化時期,出土有刻符的遺址數量是直線上升的。以浙江平湖為例,良渚文化時期,除了莊橋墳遺址發現有大量刻畫符號以外,在圖澤遺址、戴墓墩遺址、平丘墩遺址均有發現。放眼全國,良渚文化時期出土刻畫符號數量較多的遺址還有湖州毘山、塔山遺址,杭州余杭卞家山、廟前、美人地遺址,嘉興新地里遺址等。據張炳火先生統計,刻畫在陶器、石器、玉器等各種不同載體上的刻畫符號總數已有600 多個③。

但歷年來,相關資料的發表比較零碎,也不夠全面,對于研究者來講還是有很大的難度。莊橋墳遺址這一大批資料的發現,為刻畫符號乃至原始文字的研究提供了非常重要的研究素材。如在石鉞上發現了刻畫符號重復出現、排行連刻的現象,改變了以往認為新石器時代中晚期沒有成系統刻畫符號的認知,這是一個很重要的突破點。本文以莊橋墳遺址出土的這批材料為研究對象,從符號本身出發,對其種類、載體、出現頻次、出現位置等情況做統計,再結合良渚文化時期區域文化背景,進行相對客觀的研究與分析。

二、莊橋墳遺址刻畫符號載體情況

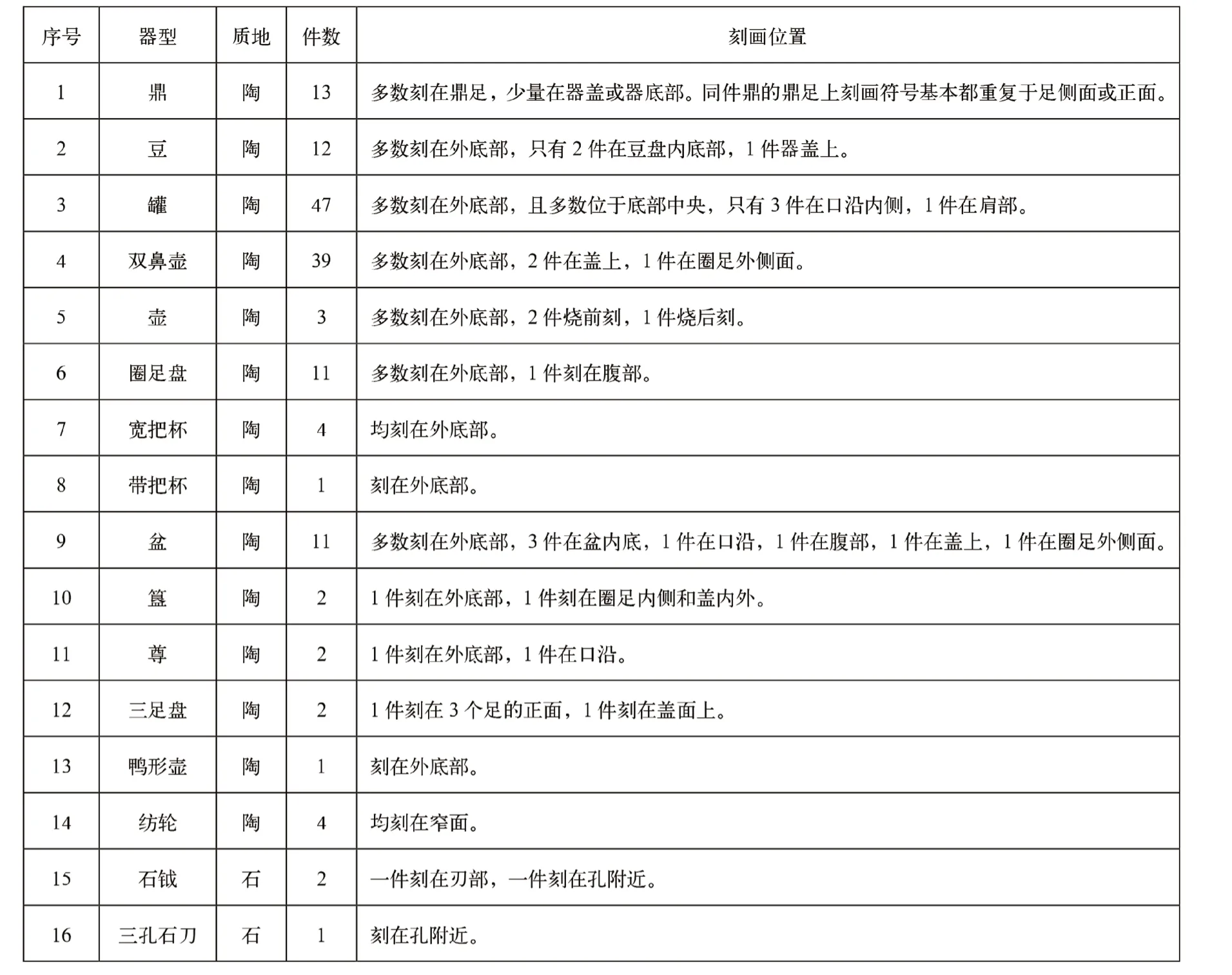

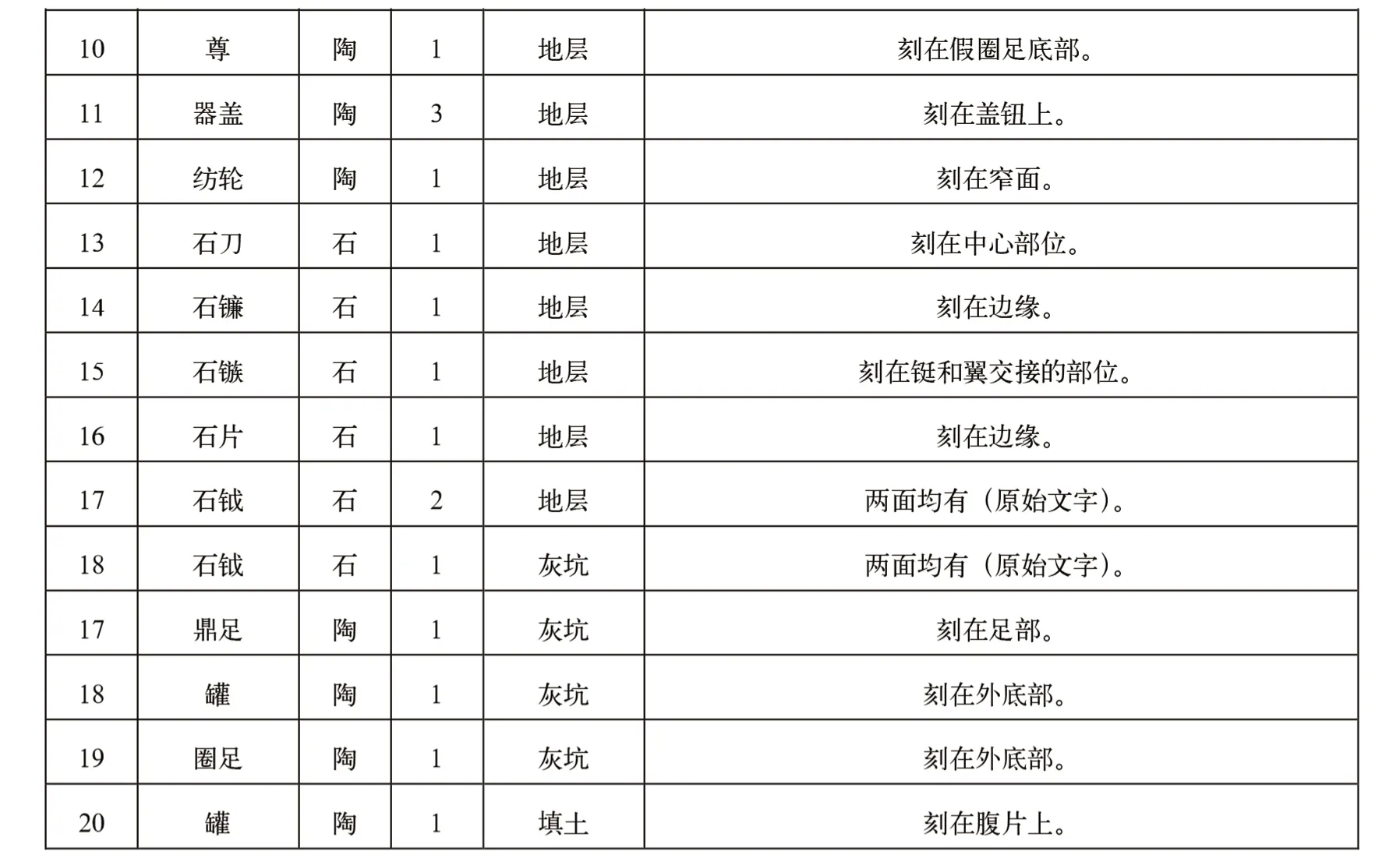

莊橋墳遺址作為長江下游地區一處非常重要的新石器時代良渚文化遺址,出土包括陶器、石器、玉器、骨角器、木構件在內的各類遺物近3000 余件(組)④。共計在247 件遺物上發現了刻畫符號,其中出自墓葬的有155 件,出自地層的有87 件,出自灰坑和墓葬填土中者5 件。本部分就刻畫符號發現的載體質地,相對應的數量,以及刻畫的位置做了統計,詳細情況見表一、表二。

從以上兩個統計表可以看出,這些刻畫符號大部分發現于陶器上,計238 件,僅9 件石器出現刻畫符號,分別占總數的96%、4%。刻畫符號幾乎涉及所有出土陶器器型,以罐(75 件)、鼎(41 件)、雙鼻壺(40 件)數目為眾,豆(24 件)、圈足盤(15 件)、盆(13 件)其次,壺(4 件)、寬把杯(4 件)、尊(3件)、紡輪(5 件)等為少。無論是從刻畫的難易程度,還是器物數量來看,陶器都是刻畫符號的最佳載體。

表一 墓葬發現刻畫符號統計表

表二 地層、灰坑、墓葬填土中發現刻畫符號統計表

?

墓葬中的符號,絕大多數為一墓一符,少量墓中的符號是不重復出現的,即同一座墓葬出現兩種或兩種以上不同的符號,極少數墓葬發現有一種符號重復出現的現象,但重復出現的次數并不相同。

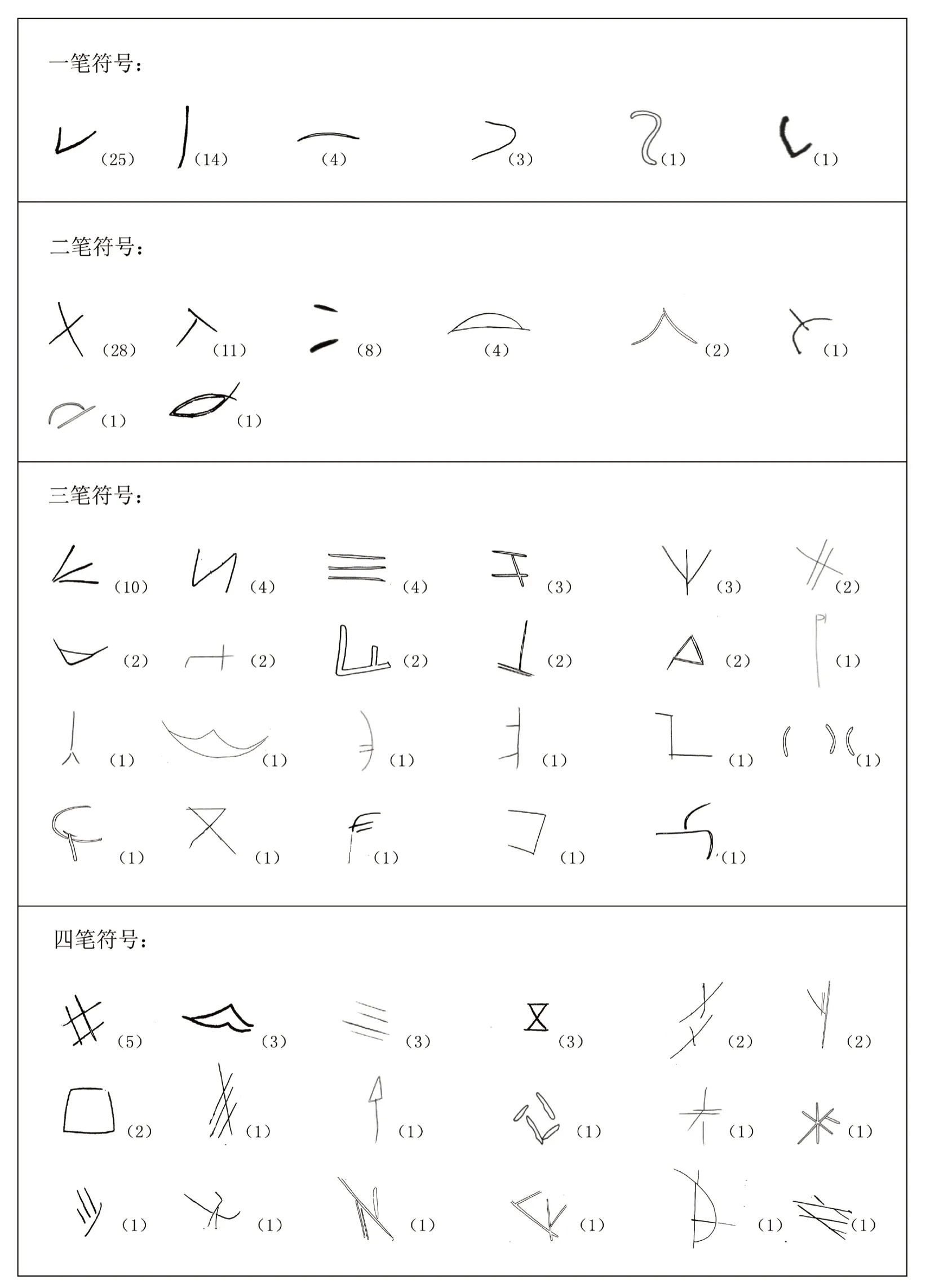

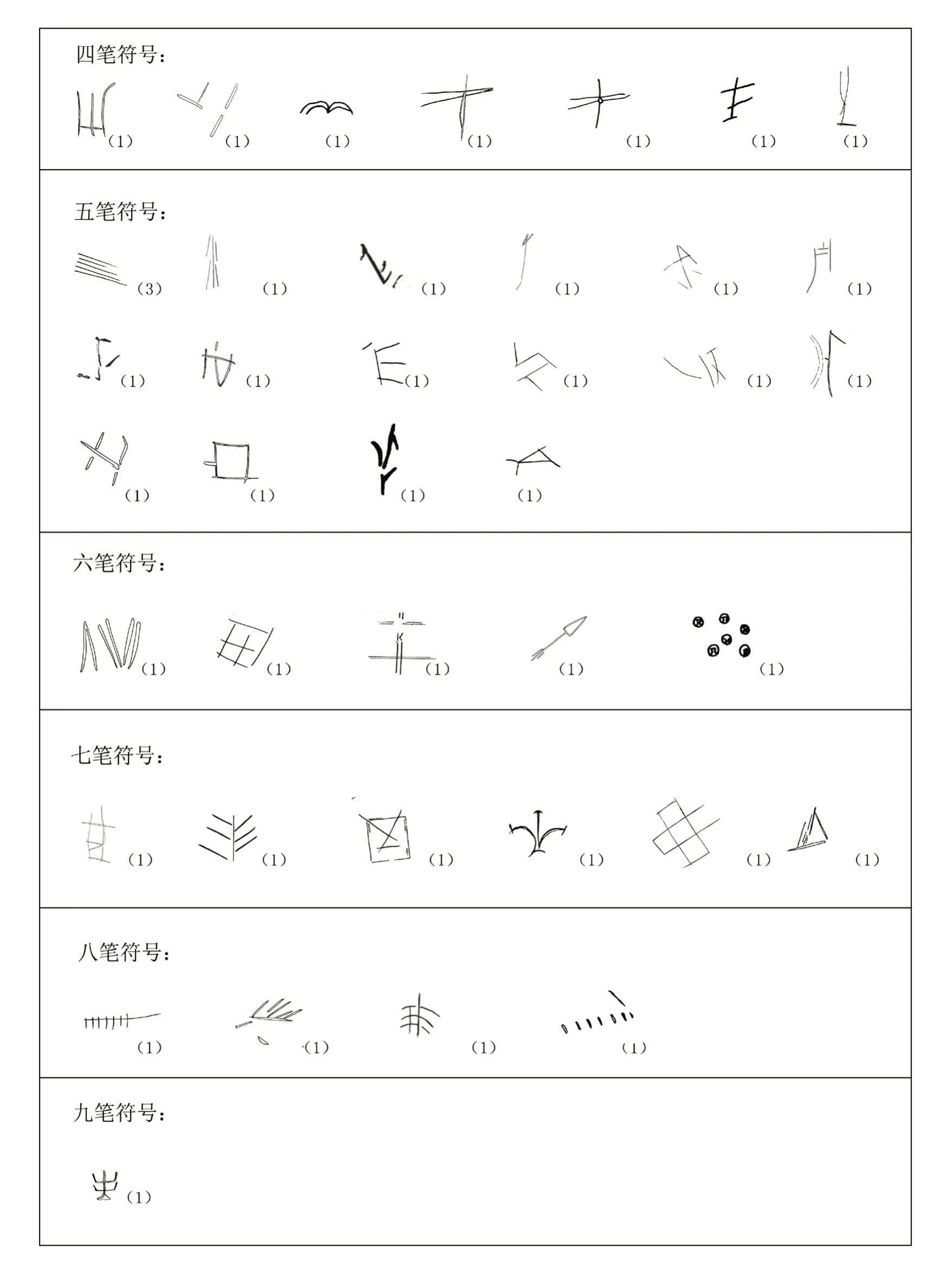

三、莊橋墳遺址刻畫符號種類及頻次

筆者將莊橋墳遺址的刻畫符號按照單體符號、組合符號進行分類匯總,再按照可辨識筆劃的順序,遵循由少到多,由簡單到復雜的原則進行排序;并標注其出現的頻次。所謂的出現頻次統計,即一種刻符在一件器物上出現,則統計為一次。比如,鼎,有三個鼎足,若三鼎足上的刻符是同一種,則按照出現一次的頻率統計。

受限于刻畫工具、載體質地,再加上無統一標準,史前時期的刻畫并不規范。所以,符號種類歸并難免有失準確,必定會帶有一定的主觀性。比如兩個符號,本文是按照同一種符號統計的,主要原因,一遠古時期的刻畫尚不規范,兩弧線交接處是否閉合并不能成為區別符號的要素;二從筆勢來看,二者也應視為同一種符號。

四、莊橋墳遺址刻畫符號的特點

(一)刻畫符號數量多,且多為單體符號,出現少量組合符號。

莊橋墳遺址共有247 件器物上出現刻畫符號,相同或相似的符號歸并起來可得117 種。根據統計,簡易的符號,重復率較高,如形符號出現次數最多,達28 次;、次之,分別出現25、14 次。重復次數達到2 個以上的符號有28 種,這些符號占全部符號的24%,絕大多數符號僅出現一次(圖一~三)。刻符大體上以簡單的直筆、斜筆為主,有少量的曲筆,及戳印的圓圈,且多孤立于陶器的足部、底部等位置。重復率高的刻符構成要素比較簡單,不同區域的人很容易造出同形的符號,但其意義并不一定相同。在15 件器物上發現較為復雜的組合符號,即兩種或兩種以上刻畫符號的組合,顯示了莊橋墳遺址刻畫符號已經具備了表達復雜意蘊的功能。

圖一 莊橋墳遺址刻畫符號及出現頻次(1)

圖二 莊橋墳遺址刻畫符號及出現頻次(2)

圖三 莊橋墳遺址刻畫符號及出現頻次(3)

(二)刻畫符號內容豐富,既有象形符號,也有幾何形符號。

對于刻畫符號種類的統計,以往一些對刻符的整理性著作,大致將其劃分為三類,象形符號、抽象符號與其他符號⑤。但受限于陶器完整度、陶衣剝蝕等客觀條件,以及研究者角度不同等主觀因素的影響,三分法還是會存在一些問題,因為良渚文化刻畫符號中比較復雜難以定性的情況較多。莊橋墳遺址亦有這個特點,但有一些符號的形態還是很清晰的。如是很簡單的幾何符號;而則狀似隨波搖曳的水草;具有明顯的水田意味;還有勾形符號;形似魚尾的符號,以及魚形符號符號則呈現的是鳥正在飛翔的姿態。

幾何類符號與象形類符號的出現說明良渚先民已具備了較為發達的抽象思維能力。幾何類符號抽象簡潔,應屬于約定俗成的符號,具有簡單記事的功能,但解析起來非常困難。但象形類符號大體上可以從其形象特征判斷出其主要含義。魚形、魚尾、水草等符號是當時地理生態環境的體現;水田形符號可與莊橋墳遺址出土的兩件石犁對應來看,尤其是其中一件通長(含木質犁底)106 厘米的組合式石犁,體現了良渚文化時期的稻作農業已較為發達;勾形符號,以及遺址考古發現的大量石鏃等漁獵工具,是平湖地區良渚時期漁獵經濟依然占據一席之地的證據;鳥形刻畫符號,似是良渚先民信仰的昭示,對鳥的崇拜在我國東部沿海地區原始文化中是非常普遍的現象,莊橋墳遺址陶器上的鳥形刻畫符號也反映了這一自然崇拜的事實。

圖四 刻畫符號燒前、燒后刻對比圖

莊橋墳遺址的刻畫符號,已經可以從多個方面反映當時的生活、生產狀況,以及自然環境風貌,透露出了良渚先民對社會和自然現象的某些認知和觀念。可以想象,當時的人們依水而居,以稻作和漁獵為主要謀生手段,筑土堆墩,繁衍生息。

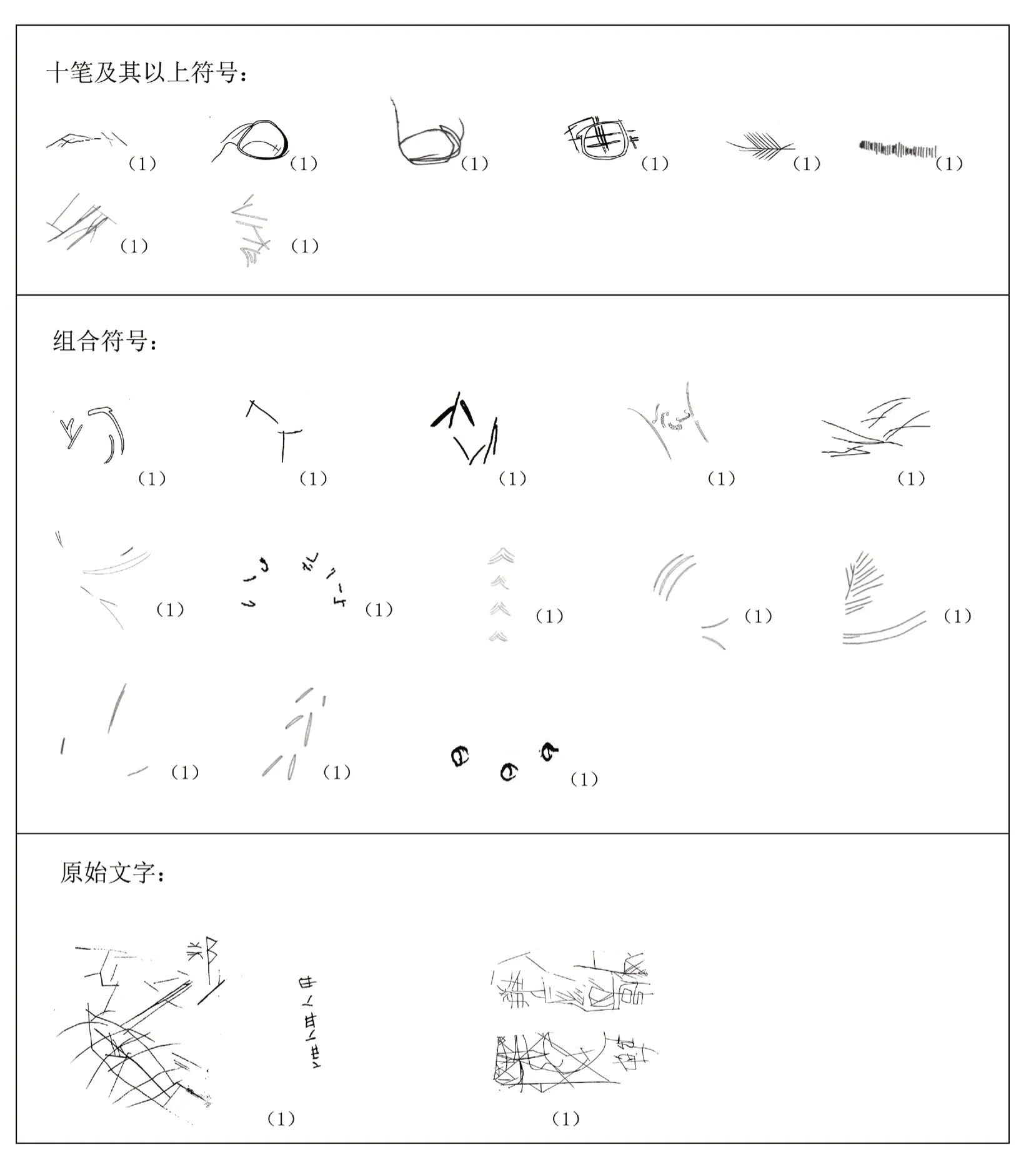

(三)刻畫符號燒前刻較多,燒后刻較少。

泥質陶的符號存在燒前刻與燒后刻畫的情況,而夾砂陶器未發現燒后刻畫的情況。作為實用器的泥質黑皮陶,基本都為燒后刻。總體上來講,多數是用尖狀器,在陶坯入窯燒成之前所刻,刻道較深,邊緣有起伏;少數是在晾干的坯胎或燒成后所刻,刻道淺,邊緣有剝痕,有兩次甚至多次重復刻畫的現象。

可見,良渚先民是在充分掌握了各種陶器不同胎質的基本特點后,從實際情況出發,區別以待。如泥質陶胎質相對較為松軟,無論燒造前后,均適合刻畫;而夾砂陶燒造完后胎質較為堅硬,且陶顆粒感重,刻畫效果最差;黑皮陶,顯然只能在燒造完后,再在陶衣上進行刻畫了(圖四)。遺址內出土的諸多骨錐、骨匕、角錐、石片,均有可能是刻畫時所使用的工具。

(四)刻畫符號出現的位置較為統一

刻畫符號的位置很統一,基本固定于平底器的外底部、三足器的足正面及側面、圈足器的外底部,而器物的口沿、腹部、內底、圈足內外壁等部位相對較少,器蓋的符號則是位于蓋面和鈕上。兩個或兩個以上相同或相似的符號多出現于三足器上或同一器物的配伍部分上,推測此種刻符可能為陶器制作中的配對標記。

值得一提的是,良渚文化時期出土的陶鼎,有部分是魚鰭形鼎足。所謂的魚鰭形足,即足側面刻劃有一道道的豎條紋,足底部呈斜坡狀,形似魚鰭。良渚先民在魚鰭形鼎足上刻畫符號時,為避免與原本的紋飾混為一體,會刻意刻畫如橫向“一”字符號,或斜向“一”字,或其他區別于紋飾的符號。這些現象都足以證明這些刻畫符號的出現,不是隨性而為,而是有意識,有目的的行為。

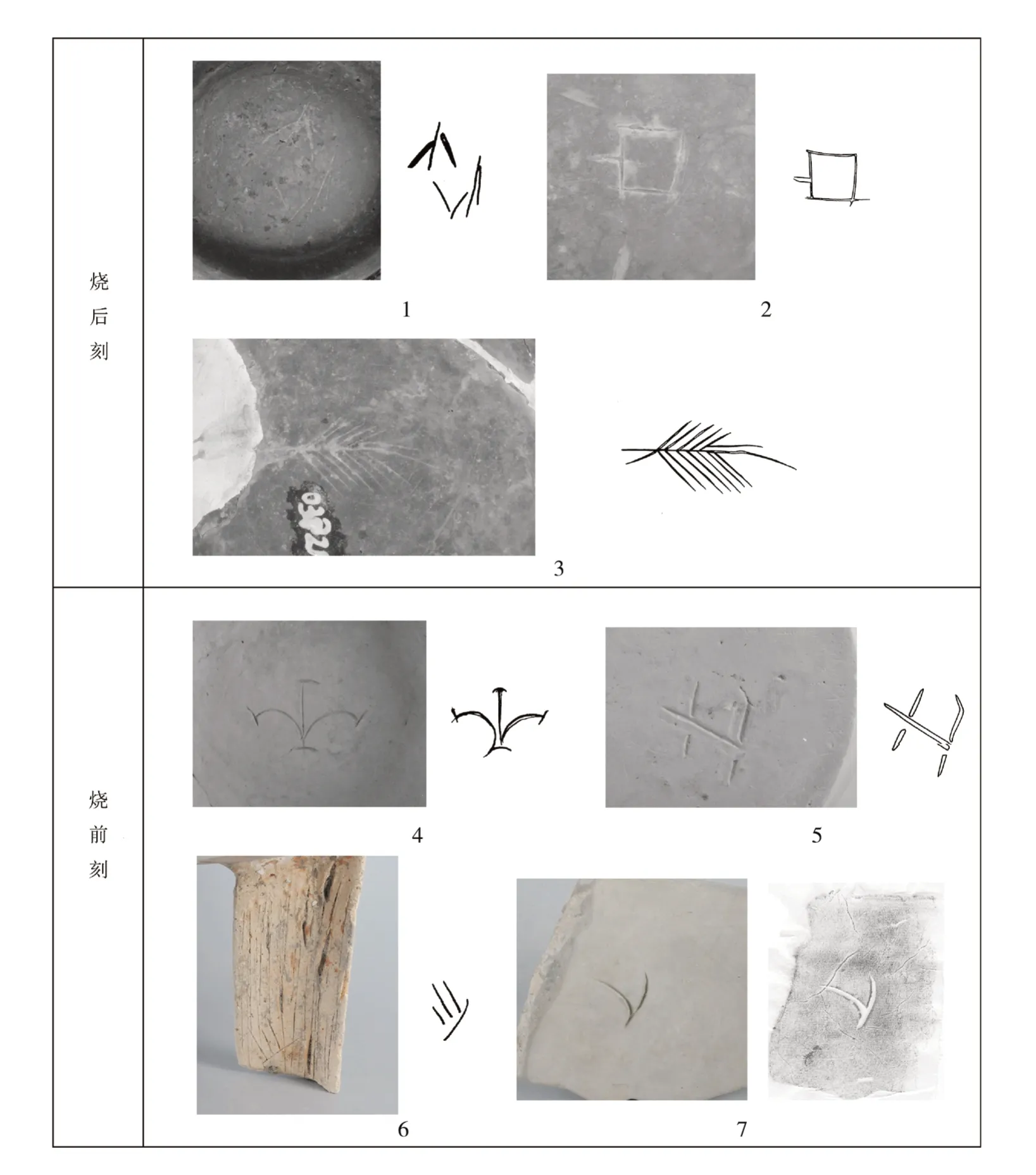

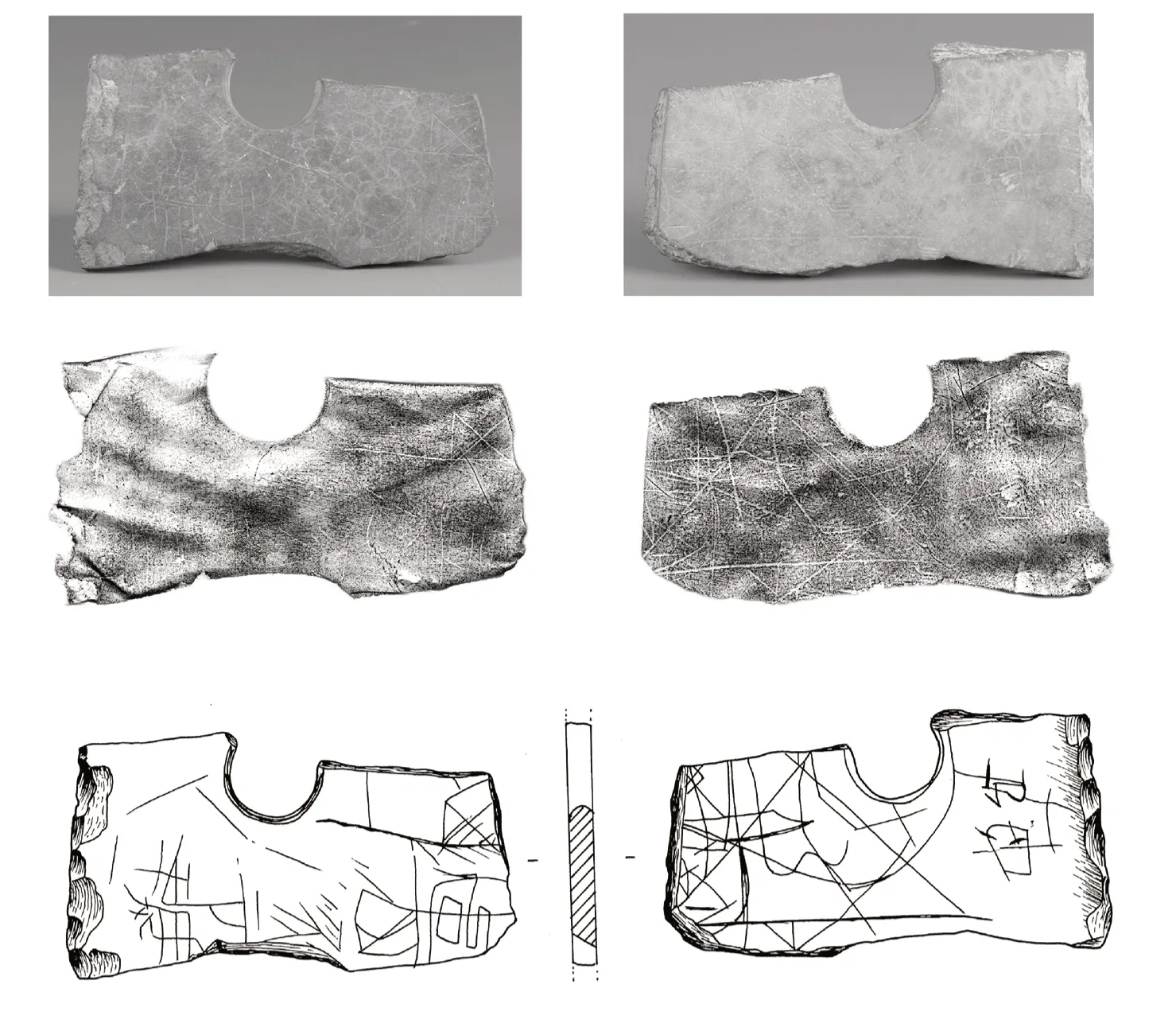

圖五 石鉞(西T101 ②:10)

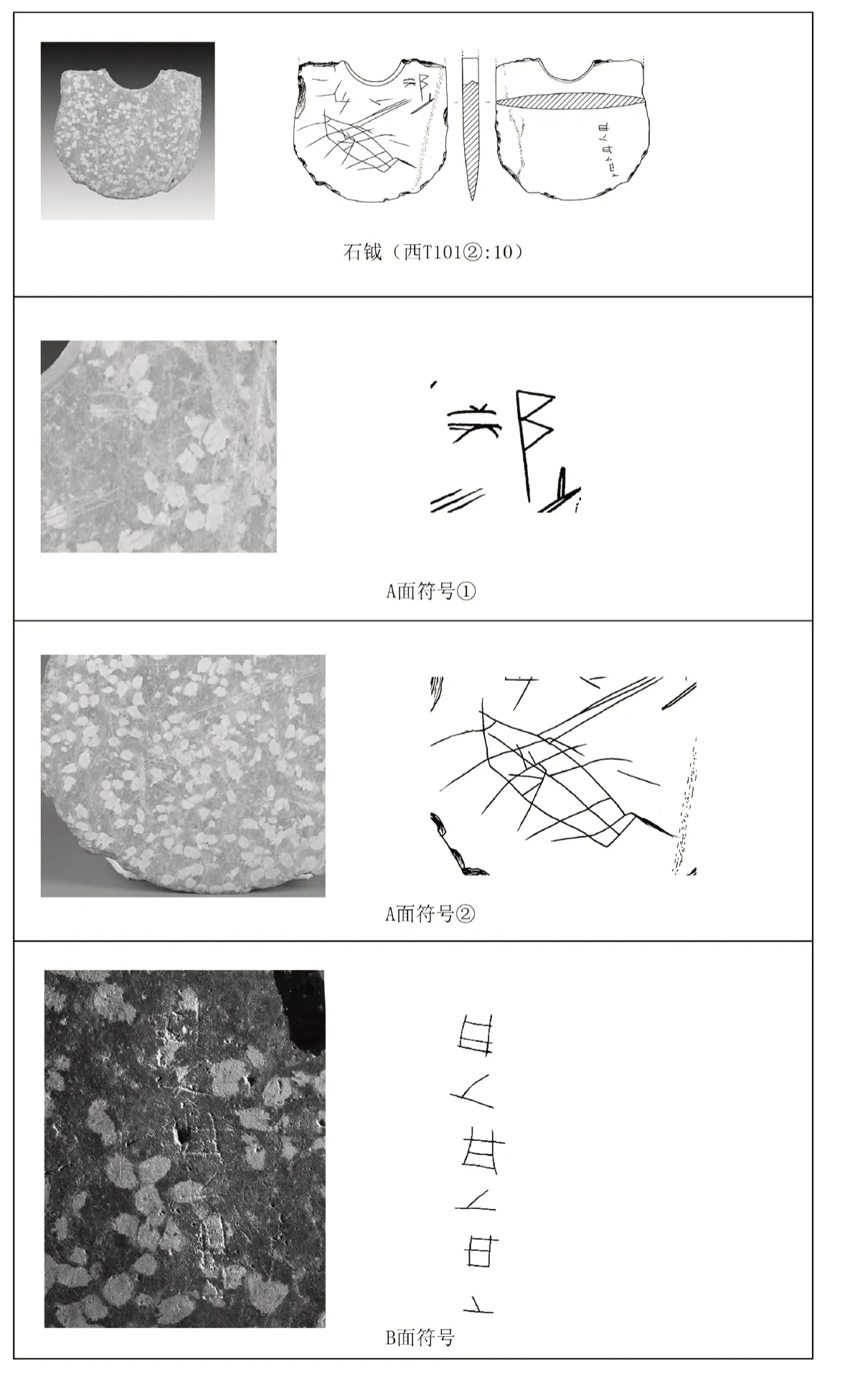

圖六 石鉞(H41:1)

陳昭容先生認為,史前與有史時期陶器上的刻劃有一定的傳統。因此,可以“以后推前”。商代晚期以后的陶文中,“制作者”“使用者”“記數字”最多,其次是陶器制作者或擁有者的氏族記號,以及陶工個人記號或制陶時使用的記號⑥。從陳先生的研究意見出發,結合莊橋墳遺址刻畫符號的特點,推測這些刻畫符號許是制造者制陶工序的標記,也可能是使用者所有權標記,也可能是記事的標記。

(五)出現原始文字

莊橋墳遺址在兩件石鉞上發現了原始文字。一件石鉞(圖五),其A 面,出現了類似偏旁部首的結構,其構造和結體已非常接近漢字風格,但究其是一個還是多個字,還無從判定。B 面共刻有6 個字符,其中兩個字符呈序列、連成排、重復地出現三遍,有連字成句的特點。另一件刻有原始文字的石鉞(圖六),兩側的刻畫符號都比較繁復,風格多直線,少弧線,許是多個字重疊而成。部分刻符結體也符合漢字的書寫風格。

有專家認為,多個刻畫符號的排列組合,突破了符號孤立存在的局面,說明良渚先民們想要表達或傳遞某種信息,就不能簡單地視其為裝飾用的圖像,而是蘊含著某種特定的“表象”意義,可以視作為當時的“原始文字”。雖不能說它就是中國文字的前身,但具備了文字特有的表意功能。同時也說明,不管是史前符號系統還是原始文字系統,它們的發展與中華文明“多元一體”的形成過程和蘇秉琦先生提出的“滿天星斗”說的復雜性是相一致的⑦。

五、結 語

莊橋墳遺址墓地應屬于歷時性墓地,每一個時期的墓葬排列比較有序,可能是一個家族的若干代人都使用的延續時間很長的墓地。雖已經有了貧富分化的現象,但差距并不明顯。有學者在張忠培先生對良渚文化墓葬分級的基礎上,將良渚文化社會等級細化成七小等級⑧,而莊橋墳遺址271 座墓葬,大部分墓葬隨葬10 余件,且基本由陶、石器構成。按此標準莊橋墳聚落址居民處于第七至第五等級,最高不過是“上層平民,有一點私有財產,與一定勞動領域相關的行使戰斗職能的人”。

可見,莊橋墳遺址的整個墓地組成比較平穩,階層之間并沒有太過懸殊。而且,莊橋墳遺址在不同類型、隨葬品多寡的墓葬中都出土有帶刻畫符號的器物。以往有學者認為文字是掌握在少數人的手中,如統治階層以及從事宗教祭祀活動的巫手中。莊橋墳遺址刻畫符號在墓葬中分布的現象,是不是可以說明較為簡單的指示、標記性符號,因為易于創造與掌握,在良渚文化各個階層普遍流通,具有公眾性。而較為高級別的原始文字刻畫在石鉞上,掌握在這個家族財力豐厚、地位較高的人手中,記錄著較為重大的事件。

文字不是偶然形成的,它是社會生產力發展到一定階段的產物。成熟的文字需要有一個造字子系統,利用少量基本符號,以不同的排列組合方式,創造出可以突破時空限制用以交流表達的文字,以線性順序排列出來組成句子,從而達到記錄語言的目的。莊橋墳遺址少量象形符號,多數為抽象符號,還遠未達到可以用語句的方式系統記錄語言的程度,所以屬于原始記事的性質,具有表意功能。而石鉞上排行連刻的符號,因其特殊性,和文字的屬性非常相似,歸屬具有鮮明濃厚地方特色的原始文字應該沒有太大問題。從某種意義上說,它們可以看作是文字的萌芽形式,和漢字的孕育發展有相同的步調,會流到整個中國范圍內的古漢字進程中,是其發展的軌跡之一。

注 釋

①施昕更:《杭縣第二區遠古文化遺址試掘簡錄》,上海《時事新報·古代文化》1937 年4 月14 日、4 月21 日。

②何天行:《杭縣第二區的史前遺存與黑陶文化》,上海《時事新報·古代文化》1937 年5 月19 日。

③⑤⑦張炳火主編、良渚博物院編著:《良渚文化刻畫符號》,上海人民出版社,2015 年。

④徐新民、平湖市博物館、浙江省文物考古研究所:《平湖莊橋墳遺址刻畫符號圖集》,文物出版社,2013 年。

⑥陳昭容:《從陶文探索漢字起源問題的總檢討》,《中央研究院歷史語言研究所集刊》1986 年,第五十七本第四分。

⑧許鵬飛:《良渚文化墓葬及其反映的社會結構與形態》,《中國國家博物館館刊》2015 年3 期。