論萬歷年間的通倭案

潘 洵

(浙江大學 外國語言文化與對外交流學院,浙江 杭州 310058)

中日關系始終是令大明王朝頭痛的一個問題,前期是倭寇問題,后期是走私問題。隆慶開海以后,盡管準販東西二洋,但對日貿易仍然在禁止之列。因此,遏制通倭走私活動是明代沿海衛所的主要任務之一。雖然抓捕案件不少,但流傳下來的記載卻不多。據筆者所知,今天能看到的僅有王在晉的《越雋·通番》與劉一焜《撫浙疏草》等寥寥數篇。

王在晉,字明初,號岵云,江蘇太倉人。明萬歷二十年(1592)進士,歷任中書舍人、兵部侍郎、南京兵部尚書、兵部尚書等職,早期曾參加東南沿海的備倭工作,后又經略遼東,是明代難得一見的軍事家,有《越雋》《三朝遼事實錄》《海防纂要》等著作傳世。萬歷三十八年(1610),王在晉任浙江右參政僉事,參與了整頓海防的工作,抓獲并審理了一批走私通番者。《越雋·通番》較為詳細地記載了四件浙閩商人走私通倭案(1)四件通倭案分別指“歐梓等劫擄通番案”“嚴翠梧、方子定糾合浙人通倭案”“林清、王厚等造大船通倭案”“周學詩等借資通番案”。的過程,是對這次整頓、審理工作的一個總結,也是研究中日貿易史難得一見的珍貴材料。1980年謝國楨先生將之收錄于《明代社會經濟史選編》,1988年傅衣凌先生出于保存資料的目的,將之刊載于《中國社會經濟史研究》(2)“關于王在晉《越雋》中的海商貿易資料,我已在《從一篇史料看十七世紀中國海上貿易性質》(載《文匯報》1962年11月2日)一文中加以引述。事過二十余年,《越雋》一書更難獲見,為了保存資料,爰就我當年所抄轉載于此,以供同好們更好地分析這篇資料。”(《明清福建社會經濟史料雜抄(續十)》,《中國社會經濟史研究》1988年第3期)由這段文字看來,傅衣凌先生在發稿之前應該沒看過謝國楨的《明代社會經濟史選編》一書。,1997年北京出版社將之納入《四庫禁毀書叢刊》。其史料價值之高,于此可見一斑。

劉一焜,字元丙,號石閭,江西南昌人。萬歷二十年進士,以右僉都御史巡撫浙江。《撫浙疏草》是他任浙江巡撫期間所呈奏疏的匯總,也是研究明代浙江社會經濟史的重要資料,原本現存于美國國會圖書館。

迄今為止,明代萬歷年間通倭案的相關研究并不多。據筆者所知僅范金民發表過《明代萬歷后期通番案述論》一文,該文重點論述時人對通倭行為的態度[1],而對案件本身沒有進行深入討論。為進一步發掘明代走私貿易的全貌,筆者擬從三方面展開討論。一是通倭的特點。盡管《明實錄》等正史也多次涉及通倭案件,但大多是點到為止,語焉不詳。《越雋》《撫浙疏草》則不同,對很多關鍵細節都有記載,由此我們可以發現明代后期走私已經呈現許多不同的特點。二是中日間的船只貿易。胡宗憲、王在晉都曾提及船只也是走私商品之一,但迄今為止這個問題沒有受到應有的重視,我們應該進一步深入研究。三是通倭貿易的平均利潤率。據史書記載,通倭貿易之利為十倍,林仁川、范金民等則認為是三倍。筆者認為,他們的計算都沒有將貿易成本計算在內,其結果值得商榷。

一、走私案件的特點

隆慶開海以后,準販東西二洋,但對日貿易仍然在禁止之列。由于中央政府與地方官員認知的差異,海禁政策并沒有得到嚴格的執行,所以萬歷年間的通倭走私貿易在發展過程中呈現不同于以往的特點。范金民指出,萬歷后期通番下海地點“由福建轉向浙江”,通番者“漸由閩人轉向浙直之人”[1]。除此之外,材料中還有一些新的特點,有必要進行深入研究。

第一,走私主體大多數是中小商人。資本是從事貿易的必備條件。明代還是農業社會,籌措海外貿易所需的大宗資本實非易事,所以走私商人的資本來源也各不相同。例如:歐梓、洪貴等做的是無本買賣,他們在中國沿海搶劫,然后到日本貿易;方子定案中的王如寶是“領稅官黃宇本銀販貨下海”[2]499;韓江則是 “賣房二間,置緞五十,藥材四擔”[3];周學詩的蛤蜊班緞匹借自趙子明。再看林清船上的人員構成,“有買紗羅、釉絹布匹者,有買白糖、磁器、果品者,有買香扇、梳篦、氈襪、針紙等貨者”[2]497,一艘船上集中了這么多不同行業的人,足以說明基本都是中小商人,沒有大資本存在。可見,王直集團覆滅到鄭氏集團興起前的百余年間,中日間的走私貿易都是小資本在操作。這就決定了走私貿易的脆弱性,經不住風險的考驗,使得貿易主體處于不斷的變化之中。

第二,走私團伙的臨時性。方子定引誘鄭僑、林祿等買得氈毯同往定海,蔣昂糾合慣熟倭情的李恩、杭地譚富及諢名“千斤教師”的孫五等數十人,林清則招來各販,滿載登舟。將這些史料相互印證就會發現,走私人員是臨時召集的,船只與走私人員之間也沒有固定聯系。這說明萬歷年間的走私團伙明顯具有臨時性的特征,與嘉靖年間的許棟、王直集團,以及后期的鄭氏集團,顯然不同。另外,從方子定、蔣昂、林清等人臨時就能建立一個通倭團伙的情況來看,當時通倭是個很普遍的現象,有比較廣泛的社會基礎。正如劉一焜在沈文案中所說的那樣,“杭之人通國而思販”[3]。

第三,龐大的走私鏈已經形成。越洋走私同陸上邊境走私不同,涉及船只制造、報關過關、遠洋航運等諸多環節,沒有龐大關系網的支持是難以實現的。方子定案最為典型,我們以此為例略加說明。首先是地方隱瞞。李茂亭的船原是衛所舊船,需要修理,而李翠梧、薛三陽的船由胡山打造。修理、打造雙桅大船都是大型工程,不可能掩人耳目,但地方不報,致使官司不聞。其次是結通關霸。王在晉指出稅關存在“督稅有官而任關霸之把持,憑埠頭之買放”[2]500的情形。從“如寶等領稅官黃宇本銀販貨下海”來看,似乎可以斷定官商勾結是關霸橫行的根本原因,所以才有“汪主薄驗船含糊”[2]497。再次是官軍私放。李翠梧、薛三陽等打造艚船,詐稱進香,乘夜偷關至普陀,遇到哨官陳勛等駕船巡哨。但陳勛等索得緞絹布匹等物之后,即縱之使行。這種情況正如王在晉所說的“眾商以倭為市,而眾兵以商為市”[2]497。此外,還有舵工、牙儈、銀匠乃至譯者均參與其間。由此可見,一張龐大的走私網絡已經形成,不僅有廣泛的民間社會基礎,而且稅關、衛所也參與通倭走私活動,涵蓋面之廣可想而知。

第四,走私商人的專業化程度高,分工明確。受利益最大化原則制約,船上的每個人都要承擔一定的工作。清人黃叔璥對走私貿易的人員構成有詳細的記載:

通販外國,船主一名;財副一名,司貨物錢財;總捍一名,分理事件;火長一正、一副,掌船中更漏及駛船針路;亞班、舵工各一正、一副;大繚、二繚各一,管船中繚索;一碇、二碇各一,司碇;一遷、二遷、三遷各一,司桅索;杉板船一正、一副,司杉板及頭繚;押工一名,修理船中器物;擇庫一名,清理船艙;香公一名,朝夕焚香楮祀神;總鋪一名,司火食;水手數十余名。[4]

陳偉明認為這種配置“基本上是按崗定位,各司其職,內部人員的層次與分工體現了完善配套的特點,有效地保證了海上運作活動的順利進行”[5]。雖然黃叔璥描述的是清代的情形,但這種細致的社會分工不是短時間內能形成的,筆者認為明代的情況應該也差不多。

實際上,林清、王厚船上的人員配置也基本體現了這條原則:“鄭松、王一為把舵,鄭七、林成等為水手,金士山、黃承燦為銀匠。李明習海道者也,為之向導;陳華諳倭語者也,為之通事。……六月初二日開洋至五島,而投倭牙五官、六官,聽其發賣。”[2]497林清、王厚的船上除了專業的航海人員,還有銀匠以及日語翻譯等,配置之完整令人驚嘆。

二、船只貿易

明清之際,很多中國商品都深受日本消費者的歡迎,《越雋》中王在晉也提到中國海商販賣的貨物,“有買紗羅、釉絹布匹者,有買白糖、磁器、果品者,有買香扇、梳篦、氈襪、針紙等貨者”[2]497。現代學者如木宮泰彥、林仁川等曾對走私商品進行系統的研究,認為商品結構復雜,種類繁多,但其中生絲、紡織品、瓷器、蔗糖等是大宗商品,其余不計其數。但不知什么原因,他們都忽視了船只走私問題。

據筆者所知,最早涉及這個問題的是胡宗憲,“其船皆造于外島,而泊于內奧,或開駕以通番,或轉售于賊黨”[6]。也許是因為記載過于簡略,史料沒有引起研究者的注意。《越雋》中有兩處內容涉及船只的走私:一是“以百余金之船賣千金而返”[2]498;二是“今奸商各船而往,并船而歸,倭固有其船矣”[2]501。這兩段文字雖然簡單,但包含的信息很重要。它簡要地向我們介紹了交易方式、成本、價格以及利潤等問題。“各船而往,并船而歸”的模式充分發揮了船只的運輸作用,是最經濟而且能掩人耳目的交易方式。

日本人之所以需要中國船只,是因為中國造的船只遠比日本先進。李言恭、郝杰曾在《日本考》中對中日船只進行了對比:

日本造船與中國異,必用大木取方,相思合縫,不使鐵釘,惟聯鐵片,不使麻筋桐油,惟以草塞罅漏而已。費功甚多,費材甚大,非大力量未易造也。凡寇中國者皆其島貧人,向來所傳倭國造船千百只,皆虛誑耳。其大者容三百人,中者一二百人,小者四五十人或七八十人,其形卑隘,遇巨艦難于仰攻,苦于犁沉。故廣福船皆其所畏。而廣船旁陡如垣,尤其所畏者也。其底平不能破浪。其布帆懸于桅之正中,不似中國之偏。桅機常活,不似中國之定。惟使順風,若遇無風、逆風,皆倒桅蕩櫓,不能轉戧。故倭船過洋,非月余不可。今若易然者,乃福建沿海奸民買舟于外海,貼造重底,渡之而來,其船底尖能破浪,不畏橫風、斗風,行使便易,數日即至也。[7]

戚繼光《紀效新書》也有類似記載:

夫福船高大如城,非人力可驅,全仗風勢。倭舟自來矮小,如我之小倉船,故福船乘風下壓,如車碾螳螂。[8]

由此可知,同中國船相比,日本船至少有三大劣勢:一是造價高,形制小;二是平底,不能破浪;三是帆正,不能逆風行駛。這些劣勢使得日本船在運輸與海戰中都處于不利位置,所以日本對中國船的需求很大。

《大明律·問刑條例》記載:

斬罪……其打造前項海船,賣與夷人圖利者,比照私將應禁軍器下海,因而走泄事情律,為首處斬。[9]

法律制度建設一般都落后于犯罪活動,只有犯罪行為較多且影響較大時,國家才會立法制止,這在今天是常識。據此可以斷定,萬歷年間船只貿易應該是相當普遍的現象。

實際上,中國商人不僅對日本人銷售船只,在東南亞也有銷售。1688年海盜航海家威廉·丹皮爾(Willam Danpier)記載:

所有該城貿易的商人中,最著名的是中國人,他們有些人終年住在這里,有些人是每年自中國航行來此。來的時候約在六月,船只約有十或者二十艘,滿載大米和其他若干商品,他們都住在城市盡頭海邊叫做華人區的地方,……同來的有若干工匠——木匠、裝飾工、油漆工等,這些人一來就做箱、柜、桌以及各種玩具,做好就在門口出售,最后連船也愿意賣掉,……通常他們在九月底離此。[10]

清康熙年間,威廉·丹皮爾在第二次環球旅行期間確實到過東南亞,他的記載很可能是他親眼所見,值得相信。

這種情況國內文獻也有記載,康熙五十五年(1716)清圣祖說:“朕南巡過蘇州時見船廠,問及,咸云:每年造船出海貿易者,多至千余,回來者不過十之五六,其余悉賣在海外,賚銀而歸。”[11]這段話與王在晉的記載相印證,大致就是“各船而往,并船而歸”,可見明清兩代中國每年都有大量船只出口。

三、利潤率

明代對日走私貿易的利潤究竟幾何,這既是熱點也是難點。參與討論的人很多,說法也不盡相同。明朝人大多數都認為有十倍之利,顧炎武認為有百倍之利,現代林仁川、范金民等認為是三倍之利。筆者認為這三種觀點都沒有考慮成本問題,值得商榷。

1.計算方式問題

明代很多典籍都曾提到通倭貿易有十倍之利,如鄭若增的《籌海圖編》、何喬遠的《閩書》、俞大猷的《正氣堂集》、王在晉的《海防纂要》、茅元儀的《武備志》《海澄縣志》等。王在晉《越雋》中也有類似說法,“以數十金之貨得數百金而歸,以百余金之船賣千金而返”[2]498。但這些記載究竟是作者自己的考證,還是互相轉抄就不得而知了。

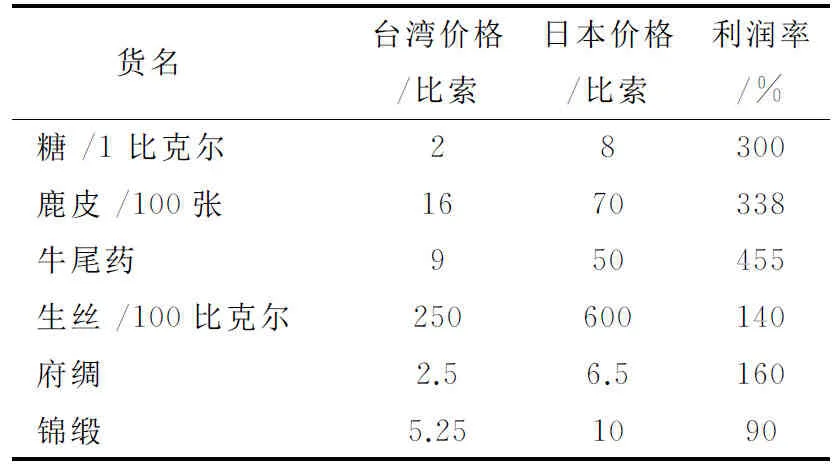

林仁川根據《十七世紀臺灣英國貿易史料》對比了當時臺灣與日本各種貨物的價格(見表1),認為利潤是三倍左右。[12]其實只要稍加比較即可發現,不管是明朝的王在晉,還是現代的林仁川,他們都是以銷售價減去收購價來計算利潤的,但這個結果是毛利而不是凈利。按照現代經濟學的定義,利潤是指銷售收入扣除成本后的余額,是指凈利而不是毛利。盡管正常情況下毛利高凈利也高,但以走私為前提的對外貿易有很多意想不到的支出,會使成本增加、利潤減少,所以這種計算方式值得商榷。

表1 各種貨物價格比較

王在晉指出:“眾商以倭為市,而眾兵以商為市。”[2]497用現在的話來說,這就是“尋租”。所以,我們只有將這些成本都計算進去,才可能得出正確的利潤率。

2.不能以偏概全

其實明人所說的“十倍之利”基本都是指生絲。朱紈記載:“又有不知名寧波客人,哄稱有湖絲十擔,欲賣與番人,騙去銀七百兩,六擔欲賣與日本人,騙去銀三百兩。”[13]鄭若曾記載:“(日本)每百斤值銀五六百兩。”[14]從這兩條記載來看,中日兩國生絲價格的差別確實很大。

十六世紀后期,隨著白銀產量的增加,日本社會經濟繁榮,絲綢需求旺盛,而中國作為一個絲綢大國卻采取了對日本海禁政策,這就導致了中日絲綢價格之差高達十倍。但這并不意味著所有商品都有十倍之利。明代中日貿易所涉及的商品很多,王在晉在《越雋》中就提到了很多種:“有買紗羅、釉絹布匹者,有買白糖、磁器、果品者,有買香扇、梳篦、氈襪、針紙等貨者。”[2]497筆者認為不可能所有商品的差價都有十倍之巨,不加區別地統稱“十倍之利”確有以偏概全的嫌疑。至于顧炎武說的“私造大船越販日本者矣,其去也,以一倍而博百倍之息,其來也,又以一倍而博百倍之息”[15],最多只是個例,說服力不強。

3.風險因素

海上走私貿易有很大風險,盡管不是每個人都會遇到,但為防范風險也會增加貿易成本。雖然很多史籍記載海上貿易有數倍乃至十倍之利,但筆者認為這種講法難以成立。當時海上貿易環境相當混亂:一是海盜橫行;二是官府稽查;三是造船、航海技術相對落后,難以抵御風浪。任何一次天災人禍都可能導致小商販傾家蕩產,所以說獲利的前提是不能遭遇天災人禍。“數倍之利”是一種不均勻利益,只有幸運者才能得到,不是所有的走私商人都能受益。以王直為例,史載王直在廣東時曾“致富不貲”,筆者認為這可能只是某段時間內的狀況,而不是最終結果。據《籌海圖編》記載,嘉靖二十四年(1545),王直投奔許棟做了“管柜”。此外,日本文獻《鐵炮記》記載:

先是,天文癸卯(1543)秋八月二十五日丁酉,我西村小浦,有一大船,不知自何國來。船客百余人,其形不類,其語不通。見者,以為奇怪矣。其中有大明儒生一人名五峰者,今不詳其姓字。[16]

“五峰”就是王直。王直為何獨自一人出現在葡萄牙人的船上,又為何要投奔許棟,目前沒有發現任何資料涉及,也沒有人討論過這個問題。筆者認為很可能是因為前期貿易失敗,不得已而為之。結合中日雙方的史料來看,王直可能是先依托于葡萄牙人,后改投許棟。之所以出現這種情況,合理的解釋就是天災人禍導致貿易失敗,失去獨立經營的可能性。

海上風險大致有三類。一是遇官。由于明朝對日本實行海禁政策,所以民間任何形式的對日貿易都屬于違法的走私行為。政策得到嚴格執行時,遇官的通倭商販就會傾家蕩產,《越雋》中的通倭案件就是例證。即使相對寬松階段,走私貿易不合法的性質也必然為某些官員提供了尋租空間。正如王在晉所說的“兵以商為市”,衛所兵巡哨的主要目的可能就是為了尋租索賄,這當然會增加貿易成本。二是遇盜。明清之際中國沿海海盜橫行,遇盜的風險很高,歐梓案就是一例。方子定案中的李茂亭、嚴翠梧等此前之所以沒有通倭,就是害怕遇盜。三是遇風。盡管明清時期中國制造的船只性能優良,抗風浪能力較強,但遭遇臺風時仍然無能為力,海商漂流事件時有發生,劉一焜《撫浙疏草》中沈文、韓江通倭失敗都是因為臺風。《巴達維亞城日志》記載:“惟鄭成功及其黨遣派前往日本的大戎克船二十六艘,竟然皆遇臺風,受阻未能到達目的地,據說致他們受巨大損害。”[17]鄭氏集團的大船尚且如此,小船的抗風能力也就可想而知了。另一方面,由于資料缺乏,我們無法得知中日貿易船只遭受風災的具體數字,更無法統計其比例。據《貨幣崛起》記載,1598年荷蘭開往亞洲的船只是22艘,安全返回的只有12艘[18],成功率僅55%左右。荷蘭的情況與中國不一定相同,但這也足以說明當時海上航行的安全系數并不高,因此而產生的損失必然會大幅提高貿易成本。

4.平均利潤率

明代中日貿易過程復雜,商品種類繁多,價格不一,再加上資料的缺失,想核算出相對準確的利潤率,幾乎是個不可能完成的任務。但是如果我們從現代經濟學原理出發,情況可能會有所不同。

平均利潤率規律也被稱為“一般利潤率規律”,是馬克思經濟學說的基本原理之一,指資本主義經濟運行中,各個生產部門不同的利潤率通過部門之間的競爭趨于平均化。但筆者認為,自由競爭是這條規律發揮作用的前提,封建社會的市場經濟中也有競爭,所以它也會發揮相應的作用。這就使得資源配置從低利潤環節向高利潤環節流動,最終導致各個環節的利潤率趨向平均化。因此,我們可以拋棄復雜多樣、難以統計的貿易商品,轉而以單一的海上運輸業為對象,來探討明代走私貿易的利潤。

從《越雋·通番》的記載可知,林清、王厚二人就是通過提供海運服務的方式來分享海上貿易利潤。以平均利潤率規律為依據,我們有理由相信他們之所以選擇海運,是因為海上走私貿易各個環節的利潤已經平均化,至少海運行業的利潤不會低于平均利潤。

據王在晉記載,在日本交易結束后,林清等人是“搭船先歸”,這就是說林清已經將自己的船只出售。“以百余金之船賣千金而返”表明船只的成本是“百余金”[2]498,而“林清、王厚抽取商銀,除舵工、水手分用外,清與厚共得銀二百七十九兩有奇”[2]497,則顯示279兩銀子是凈利,而不是毛利。由此可知,林清王厚兩人以100兩的成本獲得279兩,扣去成本純利是179兩,利是本的1.8倍左右。如果將這個利潤率作為平均利潤率來看的話,那么可以認定明代海上走私貿易的利潤率基本維持在180%。

德國學者弗蘭克在《白銀資本:重視經濟全球化中的東方》中提到,“1600年前后的一份葡萄牙商業文件顯示,在中國沿海的葡屬澳門與日本之間的貿易利潤高達45%”[19]。弗蘭克所記與筆者推算的結果相差四倍,之所以出現差異,原因有二。首先,葡萄牙人在中國沿海從事轉口貿易,從中國收購生絲等貨物到日本出售,所以他們需要將從日本得到的利潤讓渡一部分給中國商人。1635年葡萄牙史學家博卡羅說:“葡王陛下在這個(澳門)城市,除了日本航海商稅,別無其他收入,因為澳門是在中國皇帝的領土之內,他拿走了其他一切收入。”(3)參見博卡羅《1635年的澳門》,轉引自湯開建《澳門開埠初期史研究》,中華書局1999年版第125頁。中國皇帝究竟拿走了多少,博卡羅并沒有說清楚,筆者認為合理的額度應該是一半,葡萄牙人45%的利潤率應該是中日直接貿易平均利潤的一半。也就是說,如果葡萄牙人能夠從事中日直接貿易的話,他們的利潤率將是90%。其次,中國商人的計算方式與葡萄牙商人不同。當時中國主要從日本進口白銀,白銀在中國是貨幣,中國商人是以白銀計價的;而在葡萄牙人看來,白銀是貨幣,也是商品,他們是以黃金計價的[20]。中國黃金與白銀的比價大概為1∶6,而葡萄牙為1∶12左右,黃金計價的90%換成白銀計價應為180%,所以說這種差異是金銀比價不同所致。總體來看,弗蘭克記載的45%與筆者推算的180%之間沒有矛盾,內在邏輯是一致的。

綜上,筆者認為前人十倍、三倍的計算方式沒有將成本計算在內,結果有較大的誤差,中日間直接貿易的利潤率應該在180%左右。當然,筆者的依據是理想化的理論模式,林清、王厚等人的運輸業利潤與實際平均利潤是否相當,則難以斷言。

《越雋·通番》是王在晉對明代浙江地區通倭案件的綜述以及評論,《撫浙疏草·題覆漂海韓江等招疏》是相關案件的政府間往來文牘,可能是因為量刑的需要,或者對量刑輕重的議論,所以很多環節都交代得非常細致,讓我們能了解到通倭活動的主要特點。但總體而言資料仍然十分匱乏,我們難以得見萬歷年間通倭貿易的全貌,進一步的研究則有待于新資料的發現。