以“妙”論書(shū)思想歷程探繹

鄧 威

一、“妙”字肇始析源

清段玉裁《說(shuō)文解字》(見(jiàn)圖1)載:“(玅)急戾也。陸機(jī)賦。弦幺徽急。疑當(dāng)作弦。從弦省。少聲。于霄切。二部。按類(lèi)篇曰。彌笑切。精微也。則為今之妙字。妙或作玅是也。”清《康熙字典》載:“《廣韻》《集韻》《正韻》彌笑切,音廟。神妙也。”“妙”,會(huì)意兼形聲,從女,從少,美妙少女,本義指“美”“好”如宋陸游“盡所歷妙”;二有“神妙”之義,如《世說(shuō)新語(yǔ)·文學(xué)》“其當(dāng)是其妙處不傳”;三有“精妙”“精微”之義,如《呂氏春秋·審分》“雖妙必效情”;四有“巧妙”“高明”之義,如《后漢書(shū)·張衡傳》“皆服其妙”;五有“細(xì)微”“幼小”“年少”之義,通“眇”,如曹植《求自試表》“終軍以妙年使越”;史料記載我國(guó)迄今為止可以見(jiàn)到的第一篇專(zhuān)論書(shū)法藝術(shù)的文章為東漢時(shí)期崔瑗的《草書(shū)勢(shì)》,我國(guó)書(shū)論由此進(jìn)入自覺(jué)階段。文中在強(qiáng)調(diào)草書(shū)的動(dòng)態(tài)之美與書(shū)法可達(dá)情遣興的特征之時(shí)提到“纖微要妙,臨事從宜”,[1]此“妙”應(yīng)是“精妙”“精微”之義,此句成為古代書(shū)論之中以“妙”論書(shū)的先聲,至此開(kāi)后世的論書(shū)祈尚。

圖1 經(jīng)韻樓藏版(清)段玉裁注 《說(shuō)文解字》 局部

二、初期應(yīng)用階段

圖2 唐摹本 王羲之《妹至帖》25.3cm×5.3cm 日本東京中村富次郎私人藏

魏晉時(shí)期隨著玄學(xué)的興起,書(shū)法實(shí)用性的目的逐漸減弱,“意”“象”等審美價(jià)值觀念成為書(shū)法藝術(shù)和書(shū)法理論所競(jìng)相追求的主要對(duì)象。王羲之的書(shū)論便體現(xiàn)了晉人尚意重韻的藝術(shù)祈尚,而“妙”與“風(fēng)神”“意韻”等密切相關(guān),如王右軍《論書(shū)》中“須得書(shū)意轉(zhuǎn)深,點(diǎn)畫(huà)之間,皆有意,自有言所不盡,得其妙者,事事皆然”[2]之句,體現(xiàn)了以“意”論書(shū)的傾向和重視字里行間“神妙”的趨勢(shì)。王羲之(見(jiàn)圖2)作為四賢之一,其論書(shū)依據(jù)對(duì)后世書(shū)學(xué)思想及論書(shū)趣尚產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,也側(cè)面對(duì)以“妙”論書(shū)的應(yīng)用和發(fā)展產(chǎn)生了極大的積極作用。南朝之時(shí),王僧虔傳王羲之衣缽,一生著述頗豐且筆耕不輟,于理論技法皆有深詣。于“天然、功夫”“形質(zhì)、神采”問(wèn)題在書(shū)法理論史上發(fā)揮著不可磨滅的作用。其論書(shū)也多求天然神采之“神妙”,如《論書(shū)》中評(píng)孔琳之書(shū)“但功夫少,自任過(guò),未得盡其妙”;《筆意贊》中稱(chēng)贊書(shū)法用筆和結(jié)體之時(shí)的“骨豐肉潤(rùn),入妙通靈”,[3]由此以王僧虔為例我們可以看出此時(shí)期對(duì)論書(shū)之時(shí)“神妙”的追求,也進(jìn)一步奠定了后世以“妙”論書(shū)的發(fā)展地位。庾肩吾《書(shū)品》上承羊欣、王僧虔、袁昂評(píng)書(shū)之言,下開(kāi)李嗣真、張懷瓘、朱長(zhǎng)文、包世臣品書(shū)之論,其論嚴(yán)格采取“九品論人”的方式,可謂開(kāi)后世“神”“妙”“能”三品論書(shū)之先河。是以“妙”論書(shū)理論的發(fā)展與進(jìn)步,亦是理解層面的深入與思考問(wèn)題的多元化。如評(píng)四賢書(shū)法“妙盡許昌之碑,窮極鄴下之牘”“若探妙測(cè)深,盡形得勢(shì),煙花落紙,將動(dòng)風(fēng)采”[4]以此來(lái)表現(xiàn)“天然”與“功夫”的差異之所在;其“殆善射之不注,妙斫輪之不傳”表現(xiàn)對(duì)妙趣的向往;“子敬泥帝,早驗(yàn)天骨,兼以掣筆,復(fù)識(shí)人工,一字不遺,兩葉傳妙”“德昇之妙,鐘、胡各采其美”[5]之類(lèi)表現(xiàn)對(duì)前人書(shū)之妙趣的認(rèn)同。《書(shū)品》是漢魏以來(lái)書(shū)論之中人物品評(píng)的杰出代表,體現(xiàn)了其時(shí)的審美趣尚,確立了后世品書(shū)論書(shū)的基本形式內(nèi)容,更對(duì)以“妙”論書(shū)的歷史地位及應(yīng)用發(fā)展奠定了深厚的基礎(chǔ)。

三、漸趨發(fā)展至高峰階段

隋代短暫一現(xiàn),卻在書(shū)法史與書(shū)法理論史上發(fā)揮著遞進(jìn)至初唐時(shí)期重要的過(guò)渡作用。而初唐文化的空前繁榮與書(shū)法的高度發(fā)展與時(shí)代及帝王的推崇亦有絕大的關(guān)系。以“妙”論書(shū)在此時(shí)期得到了長(zhǎng)足的、多元的發(fā)展。歐陽(yáng)詢(xún)作為唐代重視法度的代表,其在《傳授訣》中亦提到“妙”,“細(xì)詳緩臨,自然備體,此是最要妙處”,[6]不過(guò)此處之“妙”應(yīng)為點(diǎn)畫(huà)“精妙”“精微”之義。唐太宗李世民極其推崇王羲之在書(shū)史上的地位,為其作《王羲之傳贊》,開(kāi)篇便有“伯英臨池之妙,無(wú)復(fù)余蹤”之語(yǔ),后《指意》中又有“所資心副相參用,神氣沖和為妙”[7]來(lái)繼承王右軍的說(shuō)法。帝王之好,上行下效,此一來(lái)也大大立于以“妙”論書(shū)的發(fā)展和推行。虞世南論書(shū)繼承了王羲之重意尚韻的主張,同時(shí)也強(qiáng)調(diào)書(shū)法藝術(shù)的神韻和玄妙。其《筆髓論》中曰:“心為君,妙用無(wú)窮,故為君也”強(qiáng)調(diào)書(shū)之妙用,又特有《契妙》一節(jié)強(qiáng)調(diào)書(shū)意之精妙,百余字間出現(xiàn)“妙”字近十余處,極大地推動(dòng)了以“妙”論書(shū)的發(fā)展。原文如下:

欲書(shū)之時(shí),當(dāng)收視反聽(tīng),絕慮凝神,心正氣和,則契于妙……故知書(shū)道玄妙,必資神遇,不可以力求也……且筆妙于水……心悟非心,合于妙也……假筆轉(zhuǎn)心,妙非毫端之妙。必在澄心運(yùn)思至微妙之間,神應(yīng)思徹。又同鼓瑟綸音,妙響隨意而生。[8]

以上之論將書(shū)法的奧妙與玄妙描繪的淋漓盡致,在以“妙”論書(shū)的發(fā)展歷程中占有重要的地位。

李嗣真論書(shū)以“逸品”為倡,其《續(xù)畫(huà)品錄》評(píng)張僧繇“至于張公骨氣奇?zhèn)ィ瑤熌:赀h(yuǎn),豈惟六法精備,實(shí)亦萬(wàn)類(lèi)皆妙”。孫過(guò)庭論書(shū)繼承了前人的言論,又基于其廣泛臨習(xí)與實(shí)踐探索,如《書(shū)譜》(見(jiàn)圖3)中的“思則老而逾妙,學(xué)乃少而可勉”“假令眾妙攸歸,務(wù)存骨氣;骨既存矣,而遒潤(rùn)加之”[9]之句,他的以“妙”論書(shū)融合了他的理解與思考,較前人之論和而不同,創(chuàng)新推動(dòng)了以“妙”論書(shū)的延伸與拓展。盛唐張懷瓘于書(shū)法理論上確立了“神”“妙”“能”三品論書(shū)的原則,于以“妙”論書(shū)論而言更是里程碑般的意義,使得以“妙”論書(shū)成為論書(shū)三大宗旨之一的正統(tǒng)之論,以“妙”論書(shū)客觀意義上達(dá)到了其書(shū)學(xué)思想發(fā)展過(guò)程中的巔峰。如《文字論》中“加之以玄妙,故有翰墨之道生焉”“書(shū)道亦大玄妙”來(lái)肯定書(shū)法的地位;《六體書(shū)論》中“書(shū)是妙跡,乃秘而不傳”和《書(shū)議》中“玄猷冥運(yùn),妙用天資”來(lái)強(qiáng)調(diào)書(shū)道玄妙的特質(zhì);以及《文字論》中“玄妙之意,出于物類(lèi)之表”“探文墨之妙有,索萬(wàn)物之元精”之類(lèi),皆表現(xiàn)了張氏對(duì)“玄妙”的推崇。其評(píng)書(shū)之論,更甚如此,《書(shū)斷·神品》說(shuō)史籀“令妙跡雖絕于世,考其遺法,隸若神明,故可特居神品”;評(píng)杜度“創(chuàng)其神妙,其惟杜公”;評(píng)張芝“精熟神妙,冠絕古今”;評(píng)蔡邕“體法百變,窮靈盡妙,獨(dú)步古今。又創(chuàng)造飛白,妙有絕倫”;評(píng)衛(wèi)瓘“采張芝法,取父書(shū)參之,遂至神妙”;《書(shū)斷·妙品》說(shuō)嵇康“妙于草制,觀其體勢(shì),得之自然”;評(píng)張弘“其飛白絕妙當(dāng)時(shí)”;評(píng)蕭子云“妍妙至極,難與比肩”;以上皆是張氏以“妙”論書(shū)之例,由此也可知“妙品”之所指得心應(yīng)手、出神入化之深境。[10]其又在《論用筆十法》中說(shuō)“其于得妙,須在功深”;在《評(píng)書(shū)藥石論》中說(shuō)“為書(shū)之妙,不必憑文按本,專(zhuān)在應(yīng)變無(wú)方”;張懷瓘書(shū)論的出現(xiàn)以及“神”“妙”“能”三品論書(shū)的形成,使得以“妙”論書(shū)更趨成熟和完備,同時(shí)反映出當(dāng)時(shí)的書(shū)法與書(shū)法批評(píng)的繁盛。

圖3 唐 孫過(guò)庭《書(shū)譜》局部臺(tái)北故宮博物院藏

在張氏論書(shū)的影響下,竇臮竇蒙兄弟論書(shū)之時(shí)也偶提妙趣之論。如竇臮《述書(shū)賦》“斯之法也,馳妙思而變古,立后學(xué)而宗祖”;[11]竇蒙“千種風(fēng)流曰能,百般滋味曰妙”,也是對(duì)以“妙”論書(shū)的繼承之說(shuō)。后李華《授筆要說(shuō)》一文將“妙”引申到書(shū)法技法上,說(shuō)“夫書(shū)之妙在于執(zhí)管”書(shū)法的玄妙之處在于執(zhí)筆也是以“妙”論書(shū)的創(chuàng)新之論。張彥遠(yuǎn)《歷代名畫(huà)記》卷二《論畫(huà)體工用拓寫(xiě)》道:“夫失于自然而后神;失于神而后妙;失于妙而后精;精之為病也,而成謹(jǐn)細(xì)。”此說(shuō)法明顯源于張懷瓘的三品論書(shū)之說(shuō)。此外在《論畫(huà)》中有“陸探微精利潤(rùn)滑,新奇絕妙”;《論名階品第》也有“夫大畫(huà)與細(xì)畫(huà),用筆有殊,臻其妙者,乃有數(shù)體”之論。可見(jiàn)張彥遠(yuǎn)以“妙”不僅論書(shū),論畫(huà)亦是同理,也是以“妙”論書(shū)的援引拓展之論。

北宋之時(shí)開(kāi)啟了書(shū)法史上的尚意書(shū)風(fēng),歐陽(yáng)修提倡“學(xué)書(shū)為樂(lè)”,故其評(píng)虞世南《千字文》曰:“右虞世南所書(shū),言不成文,乃信筆偶然爾,其字畫(huà)精妙,平生所書(shū)碑刻多矣,皆莫及也。”其用“精妙”來(lái)評(píng)價(jià)虞氏之書(shū),謂繼承唐人之趣尚。宋四家之一的蔡襄論書(shū)標(biāo)舉“神氣”講求書(shū)之神妙,如其評(píng)前人書(shū)法之句:“歐、虞、褚、柳,號(hào)為名書(shū),其結(jié)構(gòu)字法皆出王家父子,學(xué)大令者多放縱,而羲之投筆處皆有神妙。”隨后朱長(zhǎng)文《續(xù)書(shū)斷》的出現(xiàn)使以“妙”論書(shū)又掀起了發(fā)展之中的第二次高潮。《續(xù)書(shū)斷》仿張懷瓘《書(shū)斷》之體例,將唐宋書(shū)家按上、中、下(即神、妙、能)三品加以評(píng)述。如《續(xù)書(shū)斷》中說(shuō):“杰出特立,可謂之神;運(yùn)用精美,可謂之妙;離俗不謬,可謂之能。”“書(shū)之至者,妙與道參,技藝云乎哉!”又《墨池編·卷一》《徐浩書(shū)法論》后說(shuō)“理之至妙者,文字所不能傳”;[12]朱長(zhǎng)文《續(xù)書(shū)斷》由以人為本的思想為起發(fā)點(diǎn)并重書(shū)家之學(xué)養(yǎng),為以“妙”論書(shū)賦予了更為豐富的內(nèi)涵。

圖4 宋 蘇軾《至孝廷平郭君》尺牘26.5cm×30.5cm 臺(tái)北故宮博物院藏

蘇軾作為宋四家之一的尚意書(shū)風(fēng)的代表人物,將書(shū)法的技藝通于大道(見(jiàn)圖4),提出“道與藝合”的主張,提出天資、學(xué)養(yǎng)之于書(shū)中“妙趣”的重要性。如:“作字之法,識(shí)淺,見(jiàn)狹,學(xué)不足,三者終不能盡妙”;《書(shū)黃子思詩(shī)集后》“予嘗論書(shū),以謂鐘、王之跡,蕭散簡(jiǎn)遠(yuǎn),妙在筆畫(huà)之外。”;《送參寥師》“欲令詩(shī)語(yǔ)妙,無(wú)厭空且靜”。[13]蘇軾論書(shū)包含對(duì)人生的思考與自然的體悟,加之對(duì)淡泊簡(jiǎn)遠(yuǎn)的向往與自身學(xué)養(yǎng)、閱歷的廣博淵深,造就了他異于常人的藝術(shù)風(fēng)格特征,也涵養(yǎng)發(fā)展了以“妙”論書(shū)思想。蘇門(mén)四學(xué)士之一的黃庭堅(jiān)講求“以禪論書(shū)”,禪門(mén)重妙語(yǔ),故黃庭堅(jiān)論書(shū)自然與以“妙”論書(shū)關(guān)系密切,如:《書(shū)贈(zèng)福州陳繼月》“學(xué)書(shū)時(shí)時(shí)臨摹可得形似,大要多取古人書(shū)細(xì)看,另入神,乃到妙處”,講出書(shū)法入神之妙;又《跋為王圣子作序》告人學(xué)書(shū)之法云“王右軍初學(xué)衛(wèi)夫人小楷,不能造入妙,其后見(jiàn)李斯、曹喜篆,蔡邕隸、八分,于是楷法妙天下”,講出悟通書(shū)法之妙;進(jìn)而黃庭堅(jiān)又提出“得妙于心”的論書(shū)主張,在《道臻師畫(huà)墨竹序》中說(shuō):“夫吳生之超其師,得之于心也,故無(wú)不妙……故余謂臻欲得妙于筆,當(dāng)?shù)妹钣谛摹U閱?wèn)心之妙,而余不能言。”黃山谷以吳道玄得畫(huà)于心入妙之例來(lái)告誡學(xué)書(shū)者“得妙于心”之于書(shū)法技法實(shí)踐與書(shū)法理論研究的重要意義,亦是以“妙”論書(shū)的又一發(fā)展趨向?qū)嵗憩F(xiàn)。

四、迂回發(fā)展階段

米芾論書(shū)習(xí)書(shū)提倡自然率真的“真趣”之說(shuō),其論書(shū)代表集萃《海岳名言》言“學(xué)書(shū)須得趣,他好俱忘,乃入妙”,此“妙”乃“神妙”之義。晁補(bǔ)之作為蘇門(mén)四學(xué)士之一,論書(shū)與蘇、黃一脈相承,晁氏認(rèn)為書(shū)法能臻其妙的原因在于胸中意會(huì)之所得。其在《跋謝良佐所收李唐卿篆千字文》曰:“學(xué)書(shū)在法而其妙在人,法可以人人而傳,而妙必其胸中之所獨(dú)得……妙不在于法也。”又在《跋化度寺碑后》有言:“以其習(xí)之專(zhuān),守之不易,故各能盡其妙。”晁補(bǔ)之通過(guò)人的品格修養(yǎng)、胸中意會(huì)與“妙”相結(jié)合,故得出了無(wú)意求工而自然工妙的書(shū)學(xué)境界。黃伯思尚古守法,其在《論書(shū)八篇示蘇顯道》中以張懷瓘之例表現(xiàn)書(shū)之契妙。文曰:“若逸少草之佳處,蓋與縱心者契妙,寧可以不逾矩議之哉……及造微洞妙,則出沒(méi)飛動(dòng),神會(huì)意得。”觀上引諸例我們可得知黃伯思書(shū)學(xué)思想的要義,也可窺見(jiàn)以“妙”論書(shū)于此時(shí)期的迂回發(fā)展的詳細(xì)脈絡(luò)。

董逌《廣川書(shū)跋·卷十為張潛夫書(shū)官法帖》言:“古人大妙處不在結(jié)構(gòu)形體,在未有形體之先,其見(jiàn)于書(shū)者托也。”意在說(shuō)明作書(shū)之時(shí)的主觀因素,即天資、學(xué)養(yǎng)、思想情感等方面的影響,故書(shū)法則是書(shū)家意志精神的寄托與載體,主客觀因素完備則書(shū)“妙”盡顯,董逌此論將書(shū)之妙道的形成給出了確切的理論說(shuō)明與實(shí)踐方法,極大地推動(dòng)了以“妙”論書(shū)實(shí)踐應(yīng)用與理論研究的進(jìn)步。宋徽宗時(shí)內(nèi)臣奉敕所撰《宣和書(shū)譜》論書(shū)重書(shū)家胸次涵養(yǎng),強(qiáng)調(diào)品行與學(xué)養(yǎng)之于書(shū)法創(chuàng)作的重要性,故繼承了揚(yáng)雄的“心畫(huà)”之說(shuō)。如評(píng)諸葛亮“以是心畫(huà)之妙,可以不學(xué)而能,蓋緒馀以及于此耳”;評(píng)薄紹之“婉麗清閑所以論其常,而發(fā)越照映所以言其變,此心畫(huà)之妙兼得乎為人耳”。以“心畫(huà)”聯(lián)系“書(shū)妙”來(lái)評(píng)述前人之書(shū),不僅光大了揚(yáng)雄的“心畫(huà)”之說(shuō),于以“妙”論書(shū)之說(shuō)也注入了源頭活水,增加了新的內(nèi)涵。

宋高宗趙構(gòu)論書(shū)標(biāo)舉趣味,而趣味與書(shū)之微妙、神妙、妙趣緊密相連,如其說(shuō):“余嘗謂:甚哉字法之微妙,功均造化,跡出窈冥……稽古入妙,用智不分。”趙構(gòu)以上古文字發(fā)揮圣人幽妙思想為例,指出品行修養(yǎng)對(duì)書(shū)法筆墨之外的妙趣的影響。后評(píng)米芾道:“高視闊步,氣韻軒昂。殊不究其中本六朝妙處醞釀,風(fēng)骨自然超逸也。”趙構(gòu)肯定米書(shū)的妙趣意韻,故對(duì)以“妙”論書(shū)之說(shuō)多有認(rèn)可推崇。陳槱論書(shū)多引前人或前人之論為例,借李陽(yáng)冰論篆書(shū)“惟陽(yáng)冰擅其妙……此蓋其造妙處”;借黃山谷之論評(píng)篆法“摹篆當(dāng)隨其口咼斜、肥瘦與槎枒處皆鐫乃妙”;陳槱以上既可看作是對(duì)前人書(shū)論的繼承與發(fā)展,也可側(cè)面看出對(duì)以“妙”論書(shū)的肯定。南宋姜夔論書(shū)承孫過(guò)庭之余緒,強(qiáng)調(diào)風(fēng)神變化,注重個(gè)性情趣,其《續(xù)書(shū)譜·真書(shū)》道“古今真書(shū)之神妙,無(wú)出鐘元常,其次則王逸少”“然極須淘洗俗姿,則妙處自見(jiàn)矣”。姜夔強(qiáng)調(diào)書(shū)之妙趣及妙有絕倫的書(shū)法境界,并一定意義上有利于以“妙”論書(shū)在特殊時(shí)代背景下的發(fā)展與維持。

在趙孟頫尊古、崇晉的書(shū)學(xué)思想的指引下,開(kāi)啟了元代的論書(shū)思想。虞集《跋子昂書(shū)陰符經(jīng)》道“吳興公書(shū)妙一世”,以“妙”宣揚(yáng)趙子昂至高無(wú)上的地位。由鄭杓作、劉有定注的《衍極》,敘述歷代各體書(shū)法流變、歷代書(shū)家兼及執(zhí)筆之法,如劉有定注曰“若夫執(zhí)筆之妙,書(shū)道之玄”將書(shū)學(xué)之“妙”延伸至執(zhí)筆之法;又《衍極·造書(shū)篇》“知造書(shū)之妙者為獨(dú)少”“至則妙,未至亦不為迷”,將書(shū)寫(xiě)之“妙”延伸至造字之妙;《衍極》及其注文體現(xiàn)了元人的書(shū)學(xué)思想及書(shū)學(xué)實(shí)踐的管窺,客觀程度上反映了鮮明的時(shí)代風(fēng)氣,為以“妙”論書(shū)之說(shuō)的延伸發(fā)展起到了積極作用。

五、總結(jié)至低回階段

明初陶宗儀《書(shū)史會(huì)要》中書(shū)如其人思想下論書(shū)的“心畫(huà)”之妙;解縉《春雨雜述》中功夫精熟思想下論書(shū)的“精熟”之妙;祝枝山學(xué)古創(chuàng)新思想下論書(shū)援引黃山谷的“奪胎”之妙;文徵明篤法求逸思想下論書(shū)的“精微”之妙;豐坊《書(shū)訣》博采諸家思想下論書(shū)的“筆勢(shì)”之妙;楊慎風(fēng)韻婉媚思想下論書(shū)崇晉的“虛澹蕭散”之妙;徐渭媚勝思想下論書(shū)的“用筆”之妙;王世貞標(biāo)舉古雅思想下論書(shū)的“古質(zhì)天然”之妙;孫鑛天趣思想下論衡山翁書(shū)時(shí)的“無(wú)意”之妙和論顏真卿《祭侄稿》時(shí)的“使轉(zhuǎn)”之妙;項(xiàng)穆《書(shū)法雅言》中貫穿中和思想下論書(shū)的“中和”之妙;湯臨初《書(shū)指》中形勢(shì)思想下論書(shū)的“字法”之妙;晚明董其昌巧妙古淡思想下論書(shū)的“淡雅”之妙;趙宧光《寒山帚談》中追求格調(diào)思想下論書(shū)的“用筆”之妙;李日華性靈說(shuō)思想下論書(shū)的“神摹”之妙;黃道周書(shū)品思想下論書(shū)的“遒媚”之妙;以上論書(shū)思想橫跨整個(gè)明初、中、晚期,不僅見(jiàn)證了時(shí)代的發(fā)展,更見(jiàn)證了書(shū)論思想的進(jìn)步,故以“妙”論書(shū)之說(shuō)更具說(shuō)服性和時(shí)代的真實(shí)性表達(dá)。同時(shí)再次說(shuō)明了古代書(shū)論中以“妙”論書(shū)之于書(shū)法實(shí)踐和書(shū)學(xué)思想的重要作用。

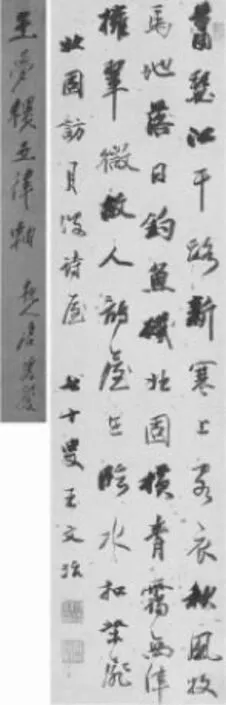

圖5 唐云題簽王文治《王夢(mèng)樓五律軸》128.5c×3.5cm 1799年

清朝學(xué)風(fēng)丕變,書(shū)法理論趨向大致分為復(fù)古格局與金石書(shū)法、帖派書(shū)學(xué)觀念延續(xù)、傳統(tǒng)理論系統(tǒng)總結(jié)三個(gè)方面。第一方面占據(jù)較大比重,以“妙”論書(shū)說(shuō)于二三方面有所涉及。清初宋曹《書(shū)法約言》[14]中布置、神采思想追求下運(yùn)筆、運(yùn)心的“自然”之妙;馮班《鈍吟書(shū)要》中本領(lǐng)說(shuō)引導(dǎo)下用筆、結(jié)字的“學(xué)古”之妙;傅山人格修養(yǎng)思想下論書(shū)的“無(wú)心、天然”之妙以及所言漢隸的“樸拙、自然”之妙;被王文治(見(jiàn)圖5)跋為笪書(shū)中無(wú)上妙品的笪重光《書(shū)筏》中主張用筆、布白思想下的“虛實(shí)相生”之妙;姜宸英神明說(shuō)思想下論書(shū)的“靈動(dòng)自然、出自天機(jī)”之妙;清中期梁同書(shū)主張變化成法而有自家面貌思想下論書(shū)的“不似而似”之妙;[15]以上大多是帖學(xué)主張學(xué)者對(duì)以“妙”論書(shū)的繼承。至清中后期,隨著碑學(xué)的盛行,書(shū)法理論與時(shí)風(fēng)契合且廣為流傳,此時(shí)書(shū)之妙道變成了陳奕禧、何焯等人欣賞北碑之美思想下的“蒼茫、古法”之妙,如陳奕禧言:“貴乎心領(lǐng)名制,留神古翰,再覽舊鐫,乃其至也,及能蒼茫,幾于妙矣”“則書(shū)古法本妙,不可刪廢”。此論開(kāi)啟了對(duì)北碑之妙的再認(rèn)識(shí),后隨著金石書(shū)跡的大量出土,開(kāi)啟了對(duì)北碑的全面系統(tǒng)研究。阮元《南北書(shū)派論》以南派江左風(fēng)流,疏放妍妙;北派中原古法,拘謹(jǐn)拙陋,將南北分為兩派。包世臣《藝舟雙楫》書(shū)學(xué)思想稱(chēng)揚(yáng)北碑,繼承張懷瓘、朱長(zhǎng)文三品論書(shū)之說(shuō)發(fā)展為五品論書(shū)說(shuō),于神妙能三品加逸品與佳品二類(lèi)。包氏稱(chēng)醞釀無(wú)跡,橫直相安,曰妙品。一定程度上是以“妙”論書(shū)的最后一次發(fā)展高峰。其后曾國(guó)藩論書(shū)崇尚“奇氣”之妙,趙之謙則曰:“六朝古刻,妙在耐看。”對(duì)古今書(shū)法作了風(fēng)格的劃分。劉熙載認(rèn)為書(shū)法之妙,妙在性情,高韻深情,堅(jiān)質(zhì)浩氣,缺一不可以為書(shū)。又提出書(shū)法形式上的章法的相避相形、相呼相應(yīng)之妙。[16]康有為《廣藝舟雙楫》繼承阮氏、包氏的理論傾向,展開(kāi)了對(duì)六朝碑刻的全面研究,如其《碑品第十七》按神、妙、高、精、逸、能六品分十一等為六朝碑刻劃分等級(jí),又以雄、古、奇、逸的審美妙趣評(píng)論北碑,至此以“妙”論書(shū)結(jié)束了古代書(shū)論中的發(fā)展歷程。

小結(jié)

綜上,我們可以得知以“妙”論書(shū)思想的重要性意義,更了解了以“妙”論書(shū)說(shuō)的出現(xiàn)、應(yīng)用、發(fā)展、拓展延伸的全過(guò)程。歷代先賢致力于書(shū)法實(shí)踐、書(shū)論思想研精體悟,形成嚴(yán)密的以“妙”論書(shū)的書(shū)學(xué)思想體系,對(duì)當(dāng)代的書(shū)法創(chuàng)作實(shí)踐與書(shū)法理論研究具有非凡的引導(dǎo)和借鑒意義。同時(shí)亦豐富了書(shū)法藝術(shù)的表現(xiàn)內(nèi)涵,對(duì)于提高書(shū)法藝術(shù)的技法應(yīng)用價(jià)值、理論實(shí)踐意義,起到了極其重要的作用。

注釋?zhuān)?/p>

[1]何炳武,《中國(guó)書(shū)法思想史》,陜西人民出版社,2008年,第71 頁(yè)。此文為2019 年教育部人文社會(huì)科學(xué)研究一般項(xiàng)目《居間人:明代書(shū)畫(huà)市場(chǎng)中介群體研究》(編號(hào):19YJC760085)階段性成果。

[2]王羲之,《書(shū)論》,崔爾平《歷代書(shū)法論文選》,上海書(shū)畫(huà)出版社,1979 年,第29 頁(yè)。

[3]王僧虔,《筆意贊》,崔爾平《歷代書(shū)法論文選續(xù)編》,上海書(shū)畫(huà)出版社,1993 年,第62 頁(yè)。

[4]庾肩吾,《書(shū)品》,王鎮(zhèn)遠(yuǎn)《中國(guó)書(shū)法理論史》,黃山書(shū)社出版社,1990 年,(一)第72 頁(yè)。

[5]庾肩吾,《書(shū)品》,王鎮(zhèn)遠(yuǎn),《中國(guó)書(shū)法理論史》,黃山書(shū)社出版社,1990 年,(一)第74 頁(yè)。

[6]歐陽(yáng)詢(xún),《傳授訣》,王鎮(zhèn)遠(yuǎn)《中國(guó)書(shū)法理論史》,黃山書(shū)社出版社,1990 年,(一)第95 頁(yè)。

[7]李世民,《論書(shū)》,王鎮(zhèn)遠(yuǎn)《中國(guó)書(shū)法理論史》,黃山書(shū)社出版社,1990 年,(一)第99 頁(yè)。

[8]虞世南,《筆髓論》,王鎮(zhèn)遠(yuǎn)《中國(guó)書(shū)法理論史》,黃山書(shū)社出版社,1990 年,(一)第101-102。

[9]孫過(guò)庭,《書(shū)譜》,崔爾平《歷代書(shū)法論文選》,上海書(shū)畫(huà)出版社,1979 年,(一)第128 頁(yè)。

[10]張懷瓘,《書(shū)斷》,王鎮(zhèn)遠(yuǎn),《中國(guó)書(shū)法理論史》,黃山書(shū)社出版社,1990 年,(一)第132 頁(yè)。

[11]竇臮,《述書(shū)賦》,王鎮(zhèn)遠(yuǎn)《中國(guó)書(shū)法理論史》,黃山書(shū)社出版社,1990 年,(一)第145 頁(yè)。

[12](北宋)朱文長(zhǎng)《續(xù)書(shū)斷·神品》,江蘇美術(shù)出版社,2009 年,(一)第265 頁(yè)。

[13]崔爾平《歷代書(shū)法論文選續(xù)編》,上海書(shū)畫(huà)出版社,1993 年,(一)第55 頁(yè)。

[14]宋曹,《書(shū)法約言》,王鎮(zhèn)遠(yuǎn)《中國(guó)書(shū)法理論史》,黃山書(shū)社出版社,1990 年,(一)第429-430 頁(yè)。

[15]梁同書(shū),《頻羅庵論書(shū)》,王鎮(zhèn)遠(yuǎn)《中國(guó)書(shū)法理論史》,黃山書(shū)社出版社,1990 年,(一)第488 頁(yè)。

[16]劉熙載,《藝概·書(shū)概》,胡小韋《書(shū)學(xué)集成》,河北美術(shù)出版社,2002 年,(一)第503 頁(yè)。