細菌降解鄰苯二甲酸酯的研究進展

沈思,王曉瑜,王海霞,任浩,呂鎮梅

綜 述

呂鎮梅 浙江大學教授,博士生導師。國家自然科學優秀青年基金、浙江省自然科學杰出青年基金獲得者。中國微生物學會環境微生物專業委員會委員、中國微生物學會微生物教學工作委員會委員、浙江省微生物學會副理事長、浙江省生態學會副理事長。主要從事環境微生物研究,在轉化或分解有機污染物的環境功能微生物資源挖掘、功能微生物的代謝機制與調控、功能微生物菌劑的應用技術及典型污染環境的微生物群落結構和功能基因多樣性分析方面取得優秀成果。在、、W及等環境科學領域的國際主流刊物上發表SCI論文60余篇。

細菌降解鄰苯二甲酸酯的研究進展

沈思,王曉瑜,王海霞,任浩,呂鎮梅

浙江大學 生命科學學院 生命系統穩態與保護教育部重點實驗室,浙江 杭州 310058

鄰苯二甲酸酯 (Phthalates esters, PAEs) 是一類混合在塑料中以增強其可塑性和多功能性的有機化合物。同時,PAEs也是一種典型環境內分泌干擾物,長期生產和使用塑料制品已對環境和生物體乃至人類身體健康造成危害。研究發現微生物降解已成為削減環境中PAEs的主要途徑。文中對近年來國內外在PAEs的結構及分類、毒理學效應、在環境中的污染狀況、細菌降解的菌株多樣性、降解途徑及分子機制等方面的相關研究進行了總結與回顧,以期對解決PAEs的污染問題提供參考。

鄰苯二甲酸酯 (PAEs),環境污染,降解途徑,降解分子機制

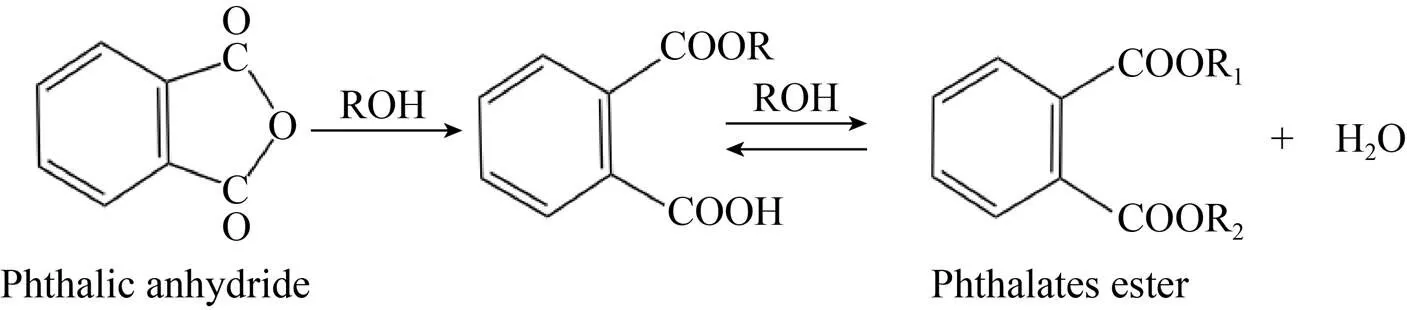

鄰苯二甲酸酯 (Phthalates esters, PAEs),俗稱酞酸酯,是一類由鄰苯二甲酸酐與相應醇類在酸催化劑作用下通過酯化反應生成的有機化合物[1](圖1)。通常為無色透明油狀黏稠液體,難溶于水,易溶于甲醇、乙醚等有機溶劑[2]。PAEs也是一種典型的環境內分泌干擾物,在環境中性質穩定,難降解,存留時間長。環境介質中殘留的PAEs不僅對生態系統造成危害,而且直接影響動植物生長,同時在動植物體內富集積累,通過食物鏈傳遞,危害人類健康[1,3]。大量研究表明,PAEs對人體具有肝腎毒性、生殖毒性和“三致”毒性,長時間暴露于PAEs,會增加妊娠風險,出現癌癥、畸形以及內分泌系統紊亂等現象[4-6]。目前PAEs己成為全球性最普遍的一類有機污染物之一,因在環境中被普遍檢出而被稱為第二個全球性“多氯聯苯 (Polychlorinated biphenyl, PCB) 污染物”[7]。目前,我國PAEs使用量大且范圍廣,由此帶來的環境和健康問題日趨突出。

1 PAEs化合物結構特征及分類

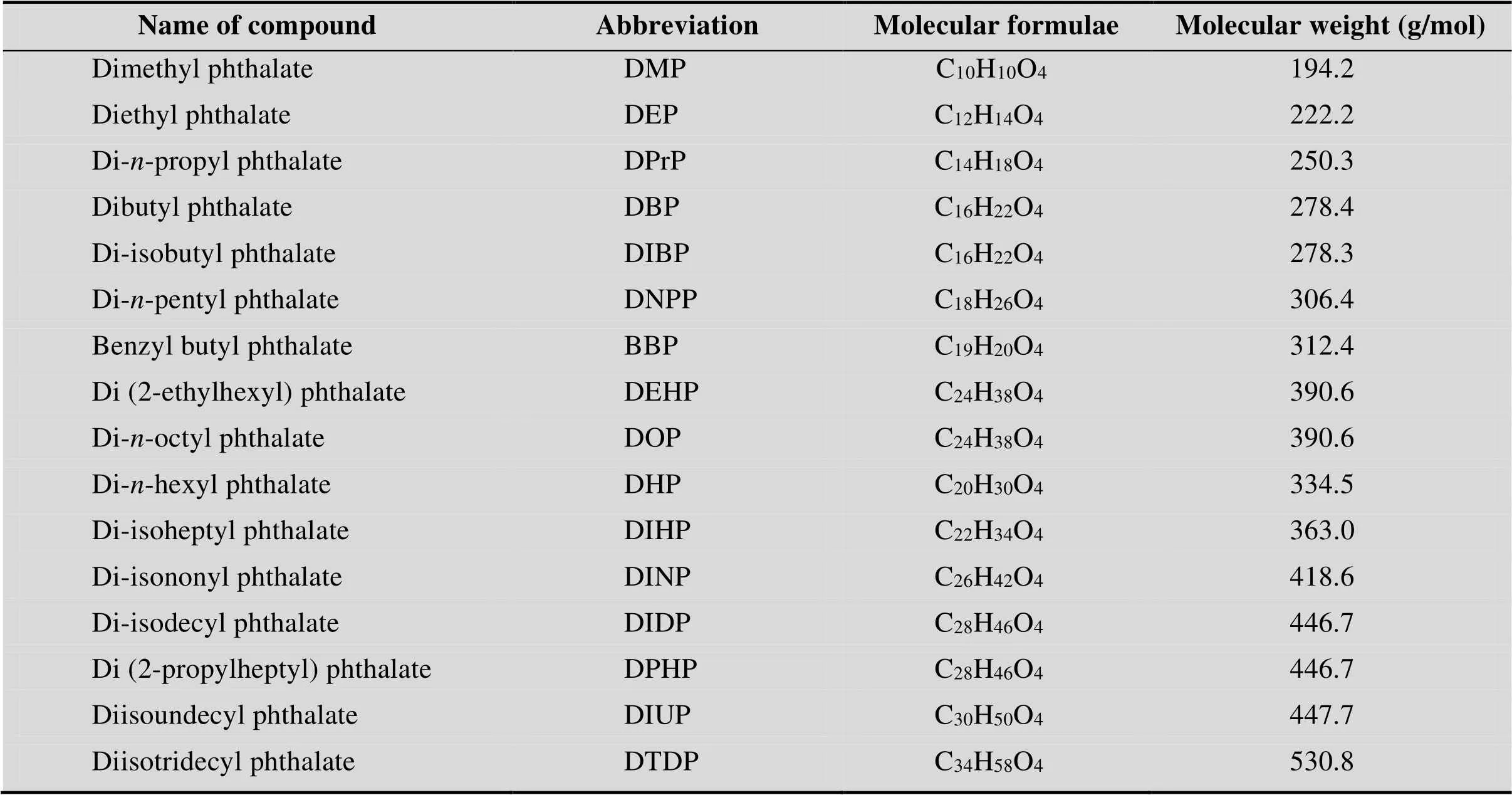

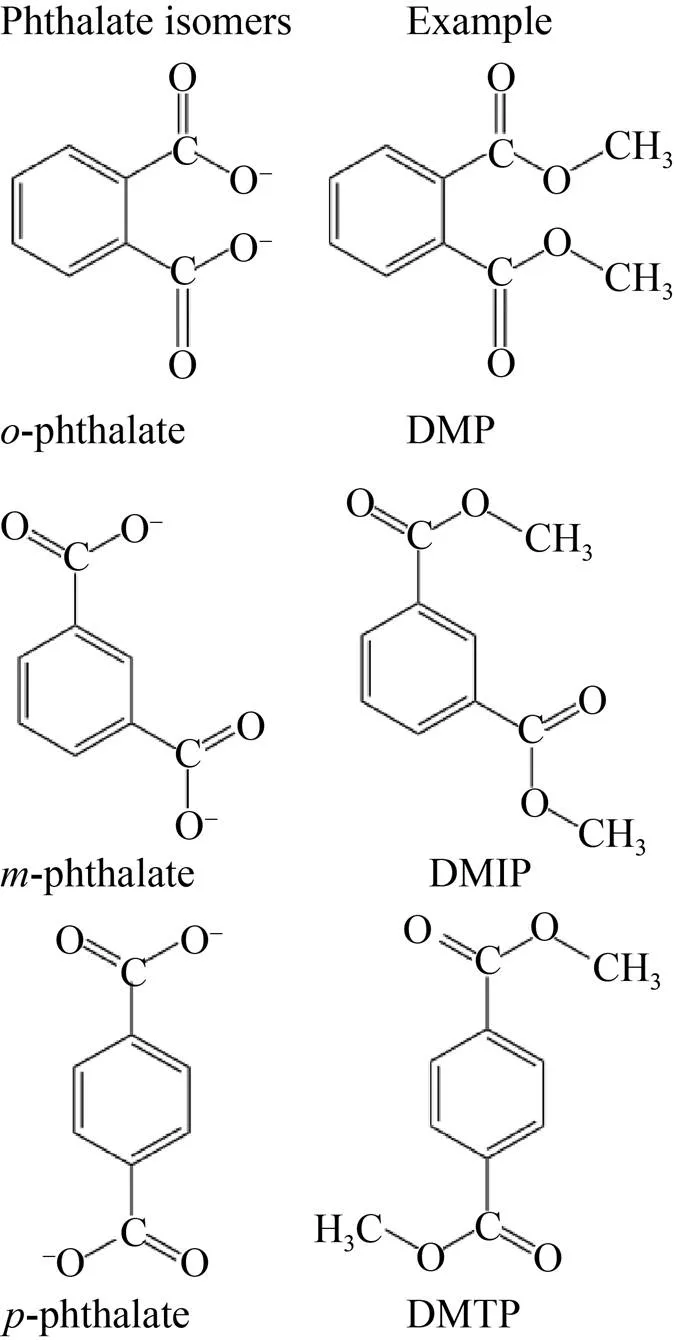

PAEs是1,2-苯二羧酸的酯類 (圖1),根據側鏈的數量和與堿性苯基基團連接的烷基或芳基的不同而形成多種結構 (表1)。1,2-苯二甲酸酯類的3種異構形式 (鄰位、對位和間位)構成增塑劑的主要類別 (圖2)。其中鄰苯二甲酸酯類占主要份額,根據其碳鏈的長度又可分為碳鏈具有7–13個碳原子的高分子量 (High molecular weight, HMW) PAEs和具有3–6個碳原子的低分子量 (Low molecular weight, LMW) PAEs[5]。常見的HMW PAEs有鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP)、鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP)、鄰苯二甲酸二丙基庚酯 (DPHP) 和鄰苯二甲酸二異癸酯 (DTDP) 等,在工業上廣泛用作能增加產品柔軟度、伸長率的增塑劑和耐久性的剛性聚合物 (如聚氯乙烯 (PVC))[8]。LMW PAEs包括鄰苯二甲酸二正丁酯 (DBP)、鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)、鄰苯二甲酸丁基芐酯 (BBP) 和鄰苯二甲酸二 (2-乙基己)酯 (DEHP) 等,用于PVC產品、醫療器械、粘合劑、油漆、油墨和腸溶片等。鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) 和鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP) 在其烴鏈上分別具有1個和2個碳原子,因而不屬于這兩組,不能用作增塑劑,但廣泛用作香料、化妝品添加劑和個人護理產品中的溶劑和固定劑[9-14]。對苯二甲酸酯類和間苯二甲酸酯類主要用于制造工業中合成各種聚酯的單體。例如,對苯二甲酸二甲酯 (DMTP) 和間苯二甲酸二甲酯 (DMIP) 主要用于工業生產纖維、電容器和薄膜等[15]。

圖1 鄰苯二甲酸酐與醇 (ROH)之間的反應生成鄰苯二甲酸酯和鄰苯二甲酸酯的一般結構 (R1和R2可以是相同或不同的烷基或芳基)[2]

表1 典型的PAEs及其分子式

圖2 鄰苯二甲酸鹽的鄰位、間位和對位異構體

2 PAEs的毒理學效應

隨著PAEs被廣泛使用和在機體中不斷蓄積,其負效應也日漸凸顯。研究顯示,PAEs對土壤生態系統各類生物體具有生態毒性。例如,對土壤微生物的群落結構、種群數量和活性均產生影響,從而影響土壤的正常功能;對土壤生態系統的主要動物類群——蚯蚓具有一定毒性,但急性毒性較低,主要體現在生殖系統;對植物具有遺傳毒性,并對其一些生理生化指標產生相應的毒性效應[16]。另外,PAEs作為一種環境內分泌干擾物,對人體內分泌系統具有影響,還具有生殖毒性、免疫毒性和致癌毒性[17]。Xu等[18]將雌性大鼠持續60 d暴露于B[a]P (5、10 mg/kg)、DEHP (300、600 mg/kg)、B[a]P+DEHP (5 mg/kg+300 mg/kg和10 mg/kg+ 600 mg/kg) 三種條件下,發現B[a]P和DEHP會抑制雌鼠卵巢激素分泌,降低卵巢濾泡內環境穩態,并導致粒層細胞凋亡。長期暴露于DEHP會引發大小鼠的肝癌,增加雄性小鼠睪丸Leydig細胞腫瘤和腺泡細胞腺瘤發生率以及增加雌性大鼠患乳腺癌、卵巢癌的風險[17,9-20]。

目前有關PAEs毒性效應的研究主要是動物實驗結果,人體資料非常有限,并且對其毒性分子機制的研究還不夠深入,大都停留在傳統的毒理學研究方法,缺乏相關基因調控、信號轉導、蛋白質組學等方面的深入研究。總之,PAEs對生態環境和人體健康構成了極大的威脅,因此,如何有效去除環境中殘留的PAEs將是本文重點綜述的內容。

3 PAEs在環境中的污染狀況

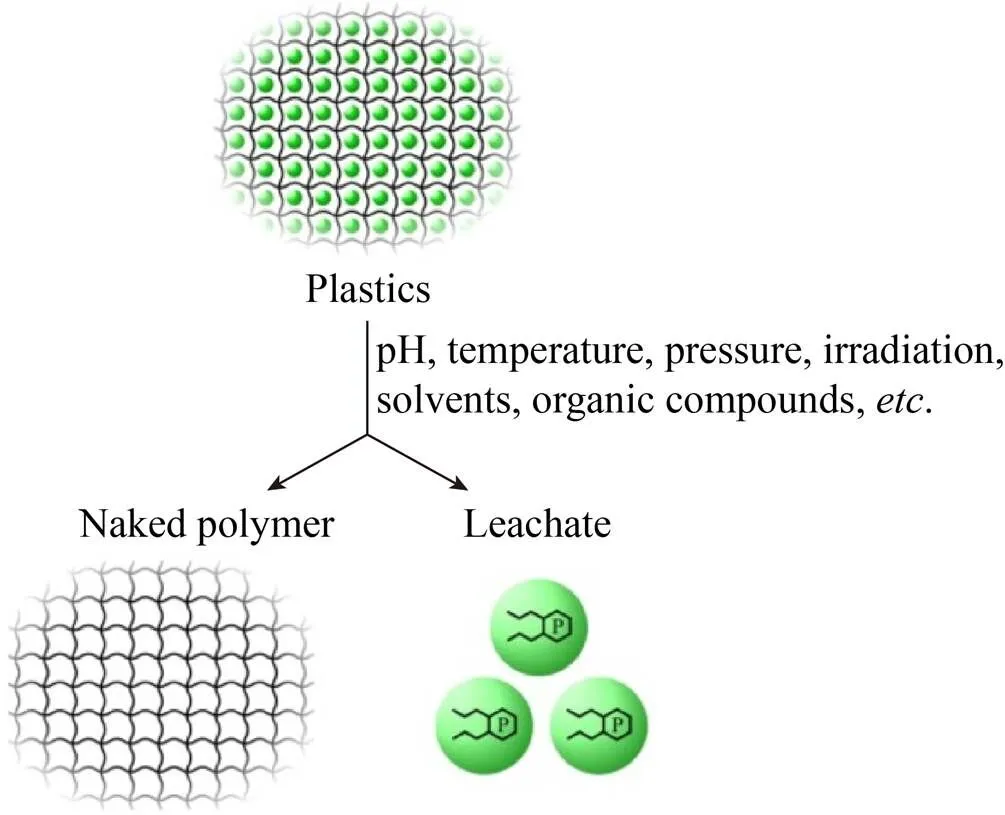

PAEs在各類塑料制品中主要通過氫鍵和范德華力結合在母體上,呈游離態,因而在生產、使用和處置過程中不可避免地從塑料產品遷移并不斷釋放到周邊環境中[21]。物理化學因素如溫度、壓力、pH值、溶劑、有機化合物和輻射等都可能影響遷移速度 (圖3)[4,15]。近年來,已有大量研究發現在大氣、水體、河流沉積物、土壤等中存在不同程度PAEs污染。

圖3 PAEs從塑料中遷移到環境中的過程示意圖[4]

3.1 我國大氣中PAEs的污染狀況

由于PAEs揮發性低,在大氣中存在量有限,大氣PAEs污染相對于水體和土壤污染較輕。但在空氣和雨水中都檢測到PAEs,其主要通過工廠排放、塑料垃圾焚燒、汽車尾氣、農膜和涂料的揮發進入大氣中[22]。這些PAEs以氣態分子的形式沉積并被直接吸附在大氣懸浮顆粒上,且揮發受溫度影響[23]。對天津市7個不同功能區春、夏、冬三季大氣中6種PAEs進行調查,發現DEHP和DBP是主要污染物,工業區PAEs值最高為 (135.9±202.8) ng/m3,除DOP外其余5種PAEs濃度冬季高于夏季。在蘭州市西固區和南京市也發現類似的污染情況[24-27]。由此可見,PAEs在大氣中的濃度受溫度影響較大,且與環境溫度成負相關。

3.2 我國水體及沉積物中PAEs的污染狀況

PAEs已成為威脅我國水質資源安全的重要污染物之一。目前,在我國許多地表水和飲用水中檢測出了PAEs,例如在哈爾濱市飲用水源磨盤山水庫和南京飲用水源的部分長江河段均檢測出0–6.6 μg/L PAEs[28]。我國長江、黃河和松花江等主要河流多處采樣點PAEs濃度超出了國家規定的飲用水標準限值,其中長江中主要污染物DBP和DEHP濃度高達35.65 μg/L和54.73 μg/L[29]。太湖流域地表水和沉積物中6種PAEs總濃度范圍分別為0.740–13.0 μg/L和5.15–20.9 mg/kg。其中DBP和DEHP是地表水中主要污染物,平均濃度分別為1.59 μg/L和1.29 μg/L。DOP是沉積物中主要污染物,平均濃度為7.41 mg/kg。在重慶市典型巖溶區地下水中檢出19種PAEs類污染物,DBP和DEHP為主要污染物,檢出濃度分別為5.92–1083.27 μg/L和4.57–935.44 μg/L,遠高出太湖水的PAEs污染程度,可見重慶市典型巖溶區地下水PAEs污染更為嚴峻[30]。調查沈陽市城市河流細河和蒲河中DEHP污染狀況,發現位于仙女河污水處理廠 (接收了含PAEs污染物的工業廢水) 下游100 m處采樣點的DEHP濃度最高,在河流沉積物中DEHP濃度高達355 mg/kg (干重)。此外,孟雪征等[31]調查上海市25個污水處理廠的活性污泥,其中DEHP平均含量達到97.4 mg/kg。

含PAEs廢水的排放是水體PAEs的主要來源,研究表明農膜、化肥及塑料中的PAEs經雨水沖洗和土壤浸潤作用下最終也進入水體。此外,大氣干、濕沉降帶來的PAEs也會進入水體[22]。另一方面,由于PAEs水溶性差,對固體顆粒、有機質具有較強的吸附性與親和性,因而逐漸遷移到水體沉積物中穩定存在并富集,所以沉積物PAEs含量往往高于水體中PAEs濃度[32]。

3.3 我國土壤中PAEs的污染狀況

當PAEs釋放到環境中時易被土壤顆粒吸附,此外,大氣遷移和沉積也顯著促進PAEs在土壤中聚集,因此土壤成了PAEs最終的“匯”[21]。世界上大部分地區的土壤都存在PAEs污染[23]。城市土壤中PAEs主要源于增塑劑或添加劑的應用、化妝品和個人護理產品的使用及建筑材料和家庭裝飾的排放等。農業土壤中PAEs污染主要源于農業塑料薄膜、城市生物固體、化肥農藥和廢水灌溉的應用[3]。近年來農用地膜栽培技術廣泛推廣,使得PAEs對農業土壤的污染問題更為嚴峻。

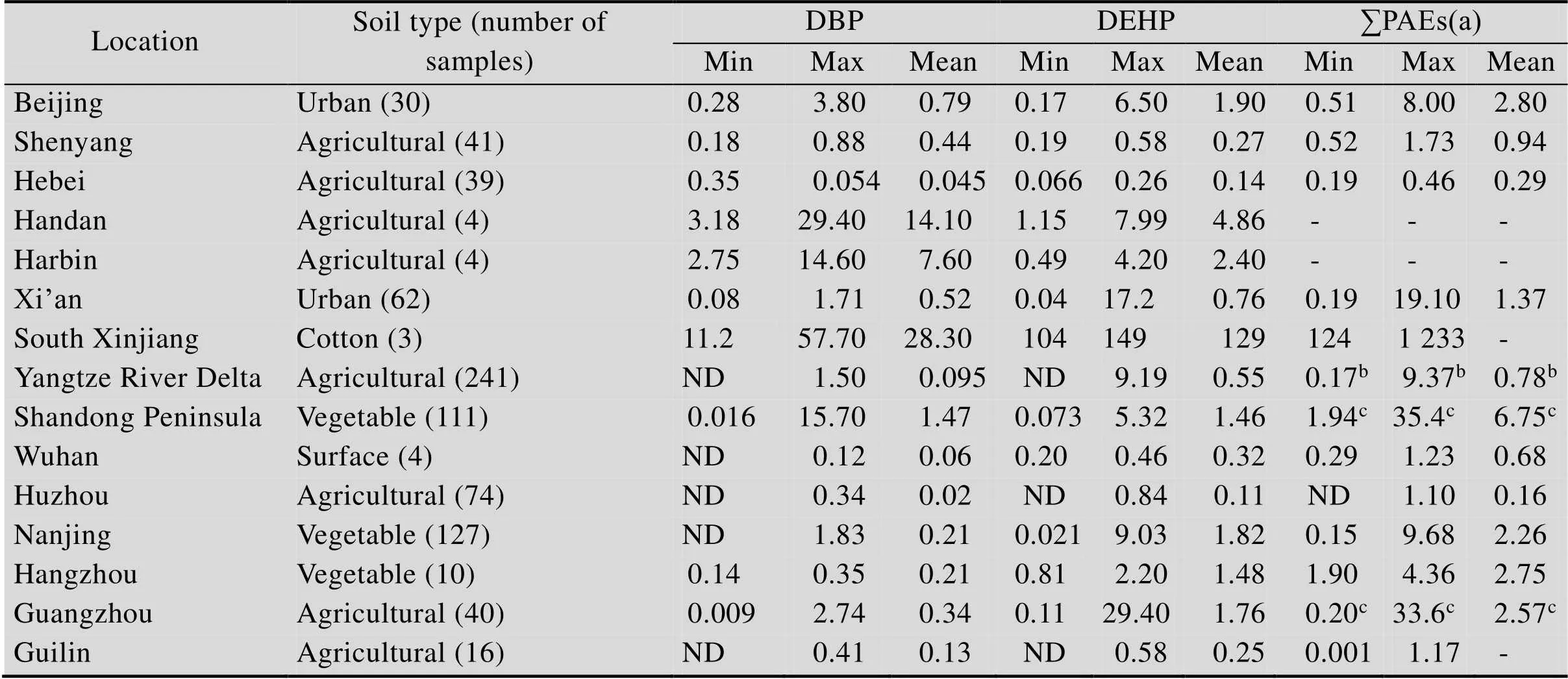

我國不同地區土壤中DBP、DEHP及總PAEs的污染水平如表2所示。多數土壤PAEs含量高于歐美等國家,其中福建省、廣東省、新疆生產建設兵團土壤中PAEs污染水平最高。Niu等[33]對我國各地區農田土壤和設施農業土壤的123個樣本檢測發現這些土壤均受到不同程度的PAEs污染,檢測到的15種PAEs總濃度范圍為75.0– 6 369 μg/kg,平均值為1 088 μg/kg,以DBP和DEHP污染為主,DMP、DEP、DOP和BBP檢測率則較低。“中國蔬菜之鄉”山東省壽光鎮是我國最大的蔬菜種植地區,抽檢該地區長期使用農膜栽培技術的5個蔬菜基地土壤樣品,發現PAEs含量高達33.39 mg/kg,顯著高于我國其他地區設施菜地土壤PAEs濃度[34]。另外,耕地土壤PAEs水平要遠高于荒地,并且邯鄲潮土中PAEs濃度高于哈爾濱黑土[35]。考察中國東北三江平原3種不同栽培方式下6種PAEs總濃度,發現稻田(532.1±198.1 μg/kg) >菜地 (308.2±87.5 μg/kg) >豆田 (268.2±48.3 μg/kg)[36]。因此不同的耕作方式和劇烈的人類活動也影響著農業土壤PAEs的分布格局。

表2 中國不同地區土壤中PAEs的濃度 (mg/kg)[40]

a: sum concentration of six USEPA priority PAEs, i.e., DMP, DEP, DBP, BBP, DOP and DEHP; b: sum concentration of 15 PAE compounds, including six US EPA priority PAEs; c: sum concentration of 16 PAE compounds, including six US EPA priority PAEs.

城市土壤中PAEs的污染問題也逐漸引起關注。研究發現西安市城市土壤中6種PAEs總濃度在193.0–19 146.4 μg/kg范圍內變化,平均值為1 369.3 μg/kg,根據污染特征發現磁化率 (材料中產生的磁化強度與產生磁化的磁場強度之比)、土壤質地和不同功能區是影響城市土壤中PAEs濃度的重要因素[37]。與國內其他城市土壤相比,杭州市西湖景區土壤總PAEs濃度低于廣州省和北京市,高于重慶市和西安市,因此高密度人為活動和城市化進程也是PAEs污染的原因[38]。另外還有降雨和季節性變化也會影響土壤中PAEs的分布,因此,有必要對影響土壤中PAEs分布的因素進行全面研究,以便為PAEs污染土壤提供合適的修復途徑[39]。

4 細菌降解PAEs的研究進展

PAEs降解包括水解、光降解和微生物降解等過程[21]。自然環境中水解和光降解微弱且速率緩慢,微生物降解被認為是PAEs在環境中消減的主要途徑。長期受PAEs污染的土壤逐漸馴化出PAEs降解微生物,其中細菌因具有良好的PAEs耐受性和降解能力,可以單獨或作為菌群來參與PAEs的降解過程,成為PAEs生物降解研究的重要對象。目前國內外就PAEs細菌降解主要開展了以下3個方面的工作:1) PAE高效降解菌/菌群的篩選與鑒定;2) 細菌降解PAEs途徑的研究;3) 細菌降解PAEs的降解機制。

4.1 單菌對PAEs的降解

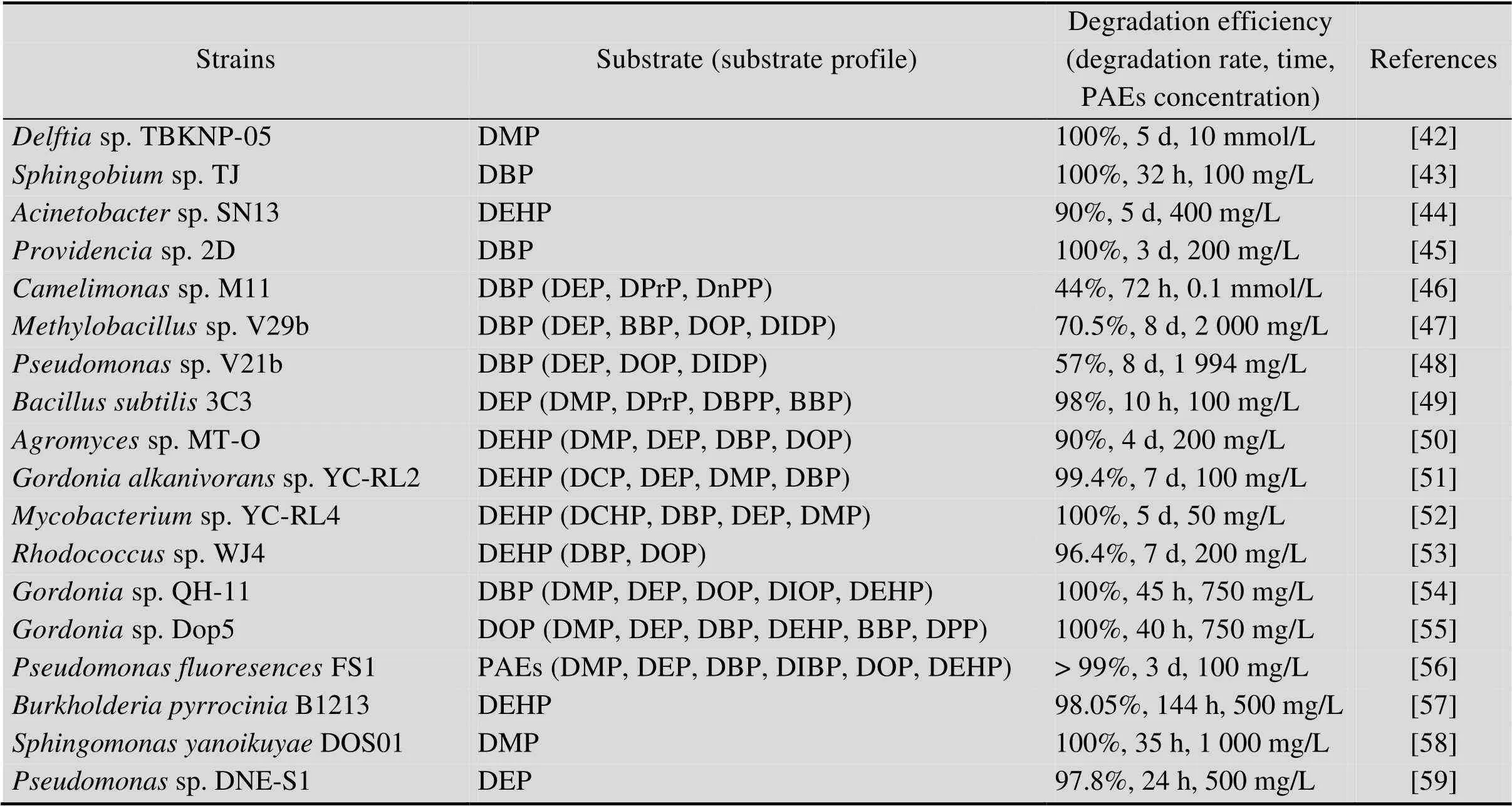

過去40年中,研究人員和筆者從農田、垃圾填埋場、紅樹林濕地等土壤、各種水體及其沉積物、污水處理廠活性污泥等樣品中篩選獲得大量PAEs降解菌并進行了種屬鑒定,有超過80個降解菌株 (涵蓋36個屬) 得到了詳細的研究與報道,主要有鞘氨醇單胞菌、節桿菌、假單胞菌、紅球菌和叢毛單胞菌等菌屬[41]。已報道的從環境中分離出的典型好氧PAEs降解菌如表3所示。

總體來看,不同菌株的PAEs降解能力不同,且降解效率受自身基因編碼蛋白和多種環境因素影響。大多數降解菌具有高效降解能力和環境適應性,可以耐受500–2 000 mg/L甚至更高濃度的PAEs (表3)。然而,實際環境中污染物濃度往往較低 (大多低于mg/L),導致無法誘導菌株功能性酶的表達;而且較低濃度的污染物進一步導致其生物利用率太低而不能維持細菌細胞正常生長,兩者都使得細菌降解PAEs困難[60-61]。目前關于菌株對低濃度PAEs降解能力的研究較少,后期針對該問題的研究將有助于PAEs污染土壤的生物修復。

由于自然環境中往往同時存在多種PAEs的污染[62],在長期演變過程中細菌進化出對多種PAEs的降解能力。例如菌株甲基芽孢桿菌屬sp. V29b、枯草芽孢桿菌3C3、壤霉菌屬sp. MT-O、烷源戈登氏菌YC-RL2、分枝桿菌屬spYC-RL4、戈登氏菌sp. QH-11、sp. Dop5和熒光假單胞菌FS1等都可高效降解4種及以上的PAEs (表3)。此外,對PAEs混合物的細菌降解也進行了研究。梭菌屬sp. M11可同時降解濃度為100 mg/L的DBP、DEP、DPP和DNPP共4種PAEs的混合物,72 h內降解效率分別為56%、72%、87%和28%[46]。sp. YC-RL4可在5 d內高效降解含DEHP、DBP、DEP、DMP和DCHP的混合物,且降解率均在90%以上[52]。漠海威芽孢桿菌B1811可對7種PAEs混合物進行有效生物降解,且由于酯酶的特異性,4 d內完全降解DEHP、DBP、BBP、DNOP、DPP,而DMP、DEP的降解率分別為94.1%和57.1%[63]。同時,研究發現有些菌株在逆境條件下也能很好發揮降解能力,一種耐有機溶劑的菌株3C3能在Tween-80 (作為增溶劑) 存在下快速降解一系列高濃度的短鏈PAEs[49]。從石油污染土壤中分離獲得的YC-RL2能在0–5% (/)鹽度范圍內生長和降解DEHP[51]。但是,這些具備多底物降解、抵御逆境脅迫能力的高效降解菌株僅僅是少數,研究人員仍需從自然環境中分離篩選或人工改造獲得更多性能優良的新降解菌,以豐富菌株資源和提高生物修復PAEs污染土壤的潛能。

表3 典型的好氧降解菌株及其降解特性[1]

4.2 混合菌群對PAEs的降解

PAEs完全礦化需要不同的代謝基因和酶,個別細菌能夠單獨完成這一過程不需要其他菌株的協作。但是,在自然環境中細菌往往以菌群形式存在,通過協同作用來完全降解PAEs為自身提供能量。目前研究的PAEs降解菌群主要分為兩種,一是以PAEs為底物從環境樣品中富集得到的菌群。例如,He等[64]從污水處理廠活性污泥中富集到一個降解DBP的天然菌群HD-1,能耐受高濃度DBP,在48 h內降解90%的1 200 mg/L DBP,降解效果高于已報道的純菌和組合菌群。二是人工構建菌群,根據菌株來源不同,又可分為從同一個自然菌群中分離出單個降解菌組合成特定菌群和來自不同菌群的單個降解菌組合成的菌群。類芽孢桿菌屬sp. S-3和sp. H-2是分離自同一菌群的單菌,能在48 h內將100 mg/L DBP分別降解45.5%和71.7%。其中菌株S-3缺乏3,4-鄰苯二甲酸酯雙加氧酶,只能將DBP轉化為中間代謝產物鄰苯二甲酸 (PA),而菌株H-2能完全礦化DBP。當兩者共培養時,在60 h內能將100 mg/L DBP完全降解。最重要的是,共代謝增加了3,4-鄰苯二甲酸酯雙加氧酶的活性,加速DBP的降解[65]。Wu等[66]從活性污泥中分離出sp. JDC-2和sp. JDC-32,菌株JDC-2能迅速將DOP降解為PA,因無法進一步降解使得PA在培養基中積累,而菌株JDC-32能降解PA但不降解DOP,兩者共培養克服了單菌的降解限制而能完全降解DOP。Chatterjee和Dutta[67]發現不同來源的菌株sp. MTCC 4818和sp. WY都能單獨利用BBP為唯一碳源生長,但無法完全礦化BBP,菌株MTCC 4818僅能利用BBP水解產生的醇,導致中間產物鄰苯二甲酸單丁酯 (MBuP)、鄰苯二甲酸單芐酯 (MBzP) 和PA的積累,而菌株WY降解BBP十分緩慢,它的生長主要是利用PA。通過共培養克服了單個菌株在代謝BBP中的局限性,72 h內完全降解了BBP。筆者也從同一菌群中發現一株降解菌sp. ZMO5和一株非降解菌不動桿菌屬sp. ZMO6,在重金屬脅迫的逆境條件下兩者共培養縮短了延滯期,比降解菌單獨降解DPrP的效率提高了大約一倍。

雖然人工組合菌群在一定程度上能克服部分單菌的代謝限制,提高降解效率,但是發現良好的組合菌群較為困難,一般是在明確不同來源單菌的降解缺陷后進行取長補短。明確成功的組合菌群中單個菌株間如何發揮協同作用也將是研究者們需要探索的問題。此外,人工組合菌群往往是在實驗室培養條件下開發的,菌株間可能缺乏其他方面的協作,真正應用到自然環境中也很難維持穩定,甚至因與土著微生物競爭處于劣勢而被淘汰。而天然菌群已經適應了自然環境,長久以來也已建立了良好的協作關系,更適合自然環境中的土壤修復。

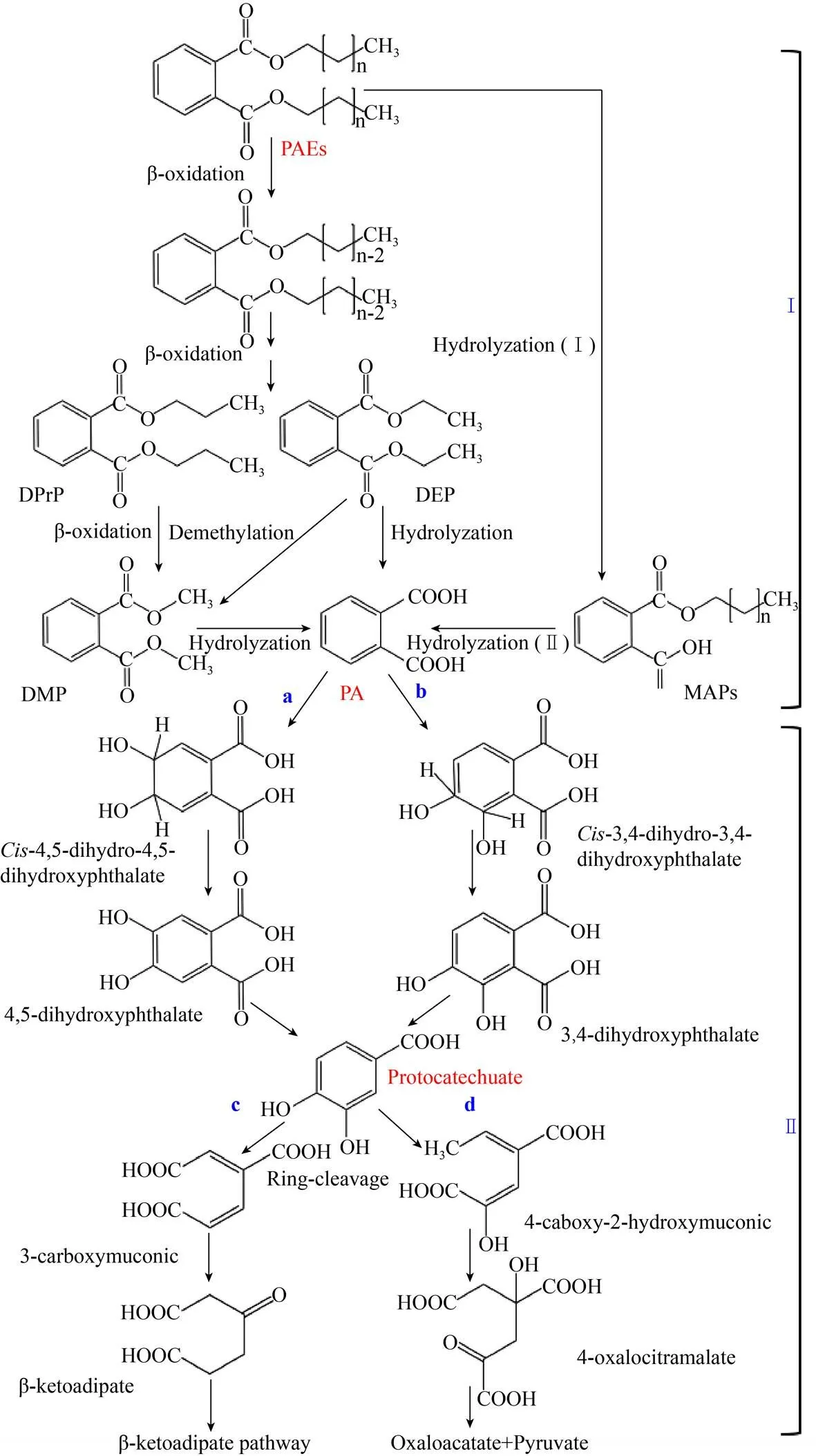

4.3 PAEs好氧降解途徑

PAEs代謝途徑主要是在中間產物鑒定的基礎上提出的,可分為兩個主要步驟 (圖4),PAEs轉化為PA (Ⅰ) 和PA的進一步利用 (Ⅱ)。PAEs轉化為PA是代謝的關鍵步驟,涉及兩種反應:1) 通過β-氧化、轉酯化作用和脫酯化 (去甲基化) 作用減少側鏈長度。其中,側鏈的減少將顯著降低長側鏈的空間效應。β-氧化作用是通過依次脫去1個乙基,將側鏈雙酯基碳原子數大于2 (側鏈長于DEP) 的PAEs轉化為較短鏈PAEs,相關研究較少且并未在純菌體系中得到驗證[68];轉酯化和脫酯化作用都發生在單側酯基,例如DEP→EMP (鄰苯二甲酸二乙基甲酯)→DMP,這種單側鏈酯基發生變化的代謝方式就是轉酯化作用。脫酯化作用是將PAEs單側或雙側酯基水解,產生鄰苯二甲酸單酯 (MAPs) 或直接代謝為PA,與側鏈烷基變化無關,這種代謝方式相較其他兩種最常見且研究最透徹;2) 酯鍵的水解是PAEs厭氧和好氧降解最常見的步驟,最終產生PA。脫酯化作用也涉及酯鍵的水解。由于長側鏈對酶促反應的空間效應,導致短鏈的水解比長鏈更容易[69]。此外,多個酯鍵水解時沒有特定的水解順序。

PA是PAEs生物降解過程的關鍵代謝產物,可通過環裂解進一步降解,并且在有無氧氣條件下其代謝途徑不同。在好氧條件下,PA首先轉化為另一種“中轉站”——原兒茶酸 (Protocatechuate, PCA)。其中,革蘭氏陰性菌利用4,5-鄰苯二甲酸雙加氧酶作用于PA,生成順-4,5-二羥-4,5-二氫鄰苯二甲酸酯 (-4,5-dihydroxy-4,5-dihydrophthalate),再生成4,5-雙羥基鄰苯二甲酸酯 (4,5-dihydroxyphthalate),最后轉化為PCA (如圖4中a途徑)。而在革蘭氏陽性菌中,3,4-鄰苯二甲酸雙加氧酶作用于PA,依次生成順-3,4-二羥-3,4-二氫鄰苯二甲酸酯 (-3,4- dihydroxy-3,4-dihydrophthalate)和3,4-雙羥基鄰苯二甲酸酯 (3,4-dihydroxyphthalate),再形成PCA (圖4中b途徑)。原兒茶酸的環裂解由內二醇環裂解雙加氧酶或外二醇環裂解雙加氧酶介導,分別產生3-羧基粘康酸或4-羧基-2-羥基粘康酸半醛,再將3-羧基粘康酸轉化為β-酮己二酸并進入β-酮己二酸途徑 (圖4中c途徑);或將4-羧基-2-羥基粘康酸半醛分解成草酰乙酸和丙酮酸,最終進入三羧酸循環 (圖4中d途徑)[41, 69-70]。

圖4 推測的細菌代謝PAEs的好氧降解途徑[41,69-70]

PAEs的單菌好氧降解一般遵循以下規律:1)側鏈長度越長、越復雜 (含支鏈),PAEs的微生物降解效率越低;2) PAEs降解遵循一級動力學方 程[71];3) 生長曲線遵循Gompertz模型[57];4) 降解過程受菌株、PAEs濃度、溫度、pH、微量重金屬離子等多種因素影響[49, 59];5)外源添加碳源或能源作為共代謝底物可顯著提高PAEs降解效率[72]。

4.4 厭氧降解途徑

自然環境中絕大部分PAEs降解是由好氧細菌完成的,厭氧降解相對緩慢,因此對PAEs細菌厭氧降解途徑的研究相對較少。值得關注的是厭氧降解途徑與好氧對PA的代謝方式是不同的。在厭氧代謝中,PA首先通過脫羧作用轉化為苯甲酸 (BA),再經β-氧化轉化為己二酸,最終由己二酸生成乙酸鹽、CO2和H2[1, 70]。

5 PAEs降解基因/酶的研究進展

目前關于PAEs細菌降解遺傳機制的研究主要集中在PAEs酯基水解過程中酯酶的研究和PA轉化為PCA過程中降解基因的克隆和功能鑒定方面。對其他降解途徑,如β-氧化、轉酯化降解基因和酶研究較少,且尚無研究闡明完整的PAEs細菌降解途徑的分子機理。

5.1 PAEs酯酶的研究進展

通過基因組文庫構建及篩選、基因組或轉錄組測序及注釋分析等方法對PAEs酯酶基因進行克隆分析,發現了僅水解PAEs的 (參與圖4水解步驟Ⅰ)、僅水解MAPs的 (參與圖4水解步驟Ⅱ) 和兩者都能水解的三類酯酶。

目前研究發現較為典型的參與PAEs水解第一步的酯酶。例如,sp. M673中非誘導型PAEs水解酶能將大部分二烷基PAEs (包括DMP、DEP、DPrP、DBP、DPP和DHP) 水解成相應的MAPs,且對中等長度側鏈的DBP、DPP和DPrP的降解效率比對短側鏈和長側鏈的DMP、DEP和DHP降解效率高,但無法繼續降解MAPs[73]。從嗜酸硫化葉菌DSM10332中克隆獲得新的PAEs酯酶EstS1,能降解PAEs至相應的單烷基PAEs。EstS1具有很高的熱穩定性,在60 ℃時,對DBP、DPrP、DHP、DPeP、DEP和BBP的降解活性約是37 ℃的兩倍。EstS1只能降解側鏈是直鏈烷基的PAEs,對包含芐基或環己基的大體積烷基側鏈的PAEs,如DEHP、DCHP無降解能力[74]。從構建的PAEs廢水生物膜宏基因組文庫中克隆到酯酶基因B,編碼一種能耐受低溫的二烷基水解酶,催化生成相應的單烷基PAEs,且在10 ℃、pH 7.5時有最大活性,對中鏈的DPrP、DBP和DNPP具有特定活性,不能降解較短和較長側鏈的PAEs[75]。從冰川鞘氨醇單胞菌PAMC 26605基因組中克隆獲得一種編碼嗜冷PAEs酯酶的基因SP1,不僅偏好具有較短酯鏈 (C2–C6) 的PAEs底物,而且對極性有機溶劑 (包括有機醇和DMSO) 具有耐受性[76]。Chen等[46]從塑料工業排污口分離獲得sp. M11,并在其基因組文庫中克隆了一個DBP酯酶基因,該酶具有較廣的溫度適應性,且在50 ℃最佳。能水解DEP、DPrP、DBP和DNPP生成相應的MAPs,不能降解DMP,降解速率依次為DPrP>DBP>DNPP>DEP>DMP。上述發現的5種酯酶都只能在PAEs轉化為MAPs上發揮催化作用,并對MAPs沒有活性,氨基酸序列比對后屬于酯酶家族Ⅳ,具有保守的五肽基序GXSAG,其中X是Asp或Glu,它們都是酸性氨基酸,在底物特異性中起重要作用[69]。

第二類是參與單烷基酯水解成PA的酯酶。從YC-RL2中克隆獲得水解酶基因H,該酶可催化各種MAPs轉化為PA,包括單甲酯、單乙酯、單正丁酯[51]。此外,在sp. EG-5和sp. P8219菌株中分別獲得鄰苯二甲酸單-2-乙基己酯 (MEHP) 水解酶EG-5 MehpH和P8219 MehpH,兩種酶都具有廣泛的MAPs催化活性[77]。上述3種酶是MAPs水解酶同時也是MEHP水解酶,屬于酯酶家族Ⅴ,具有催化三聯體的典型α/β-水解酶折疊,且僅在和屬中有報道,比對后的保守五肽基序是GX1SX2G,其中X1是N或H (N是主要的,H是次要的),X2通常是C-C水解酶和一些絲氨酸水解酶中的疏水殘基 (F、M或L),而來自菌株P8219的MEHP水解酶的X2是精氨酸[78]。從約什特氏紅球菌RHA1中克隆得到PAEs水解酶基因 (E),異源表達產物只能將MAPs水解成PA,無法轉化PAEs或其他芳族酯,但不屬于常見的絲氨酸酯酶家族,而屬于半胱氨酸酯酶家族[79]。

第三類酯酶能參與兩步水解反應,既具有二烷基酯酶水解活性又具有單烷基水解酶活性。鞘氨醇單胞菌sp. SM42能以DBP作為唯一碳源和能源生長,構建其基因組文庫篩選得到2個酯酶基因B和G。EstG和EstB不僅能降解DBP,還具有部分MBP酯酶活性[80]。1 mg/L EstG能在1 h內將500 μmol/L DBP完全水解成大量的鄰苯二甲酸單丁酯 (MBP) 和微量的PA,而EstB也能降解DBP和MBP,但降解效率遠差于EstG。CarEW是從芽孢桿菌屬sp. K91基因組測序數據中分析并篩選得到的一個酯酶,屬于絲氨酸酯酶家族,能降解具有分支側鏈的DiBP和鄰苯二甲酸單異丁基酯 (MiBP),能連續降解DiBP的兩個酯鍵且無先后順序,最后生成PA[81]。

已報道PAEs降解酯酶的研究大多還停留在發現新酶和鑒定降解功能的水平上,對于催化機制和實際應用的研究較少。

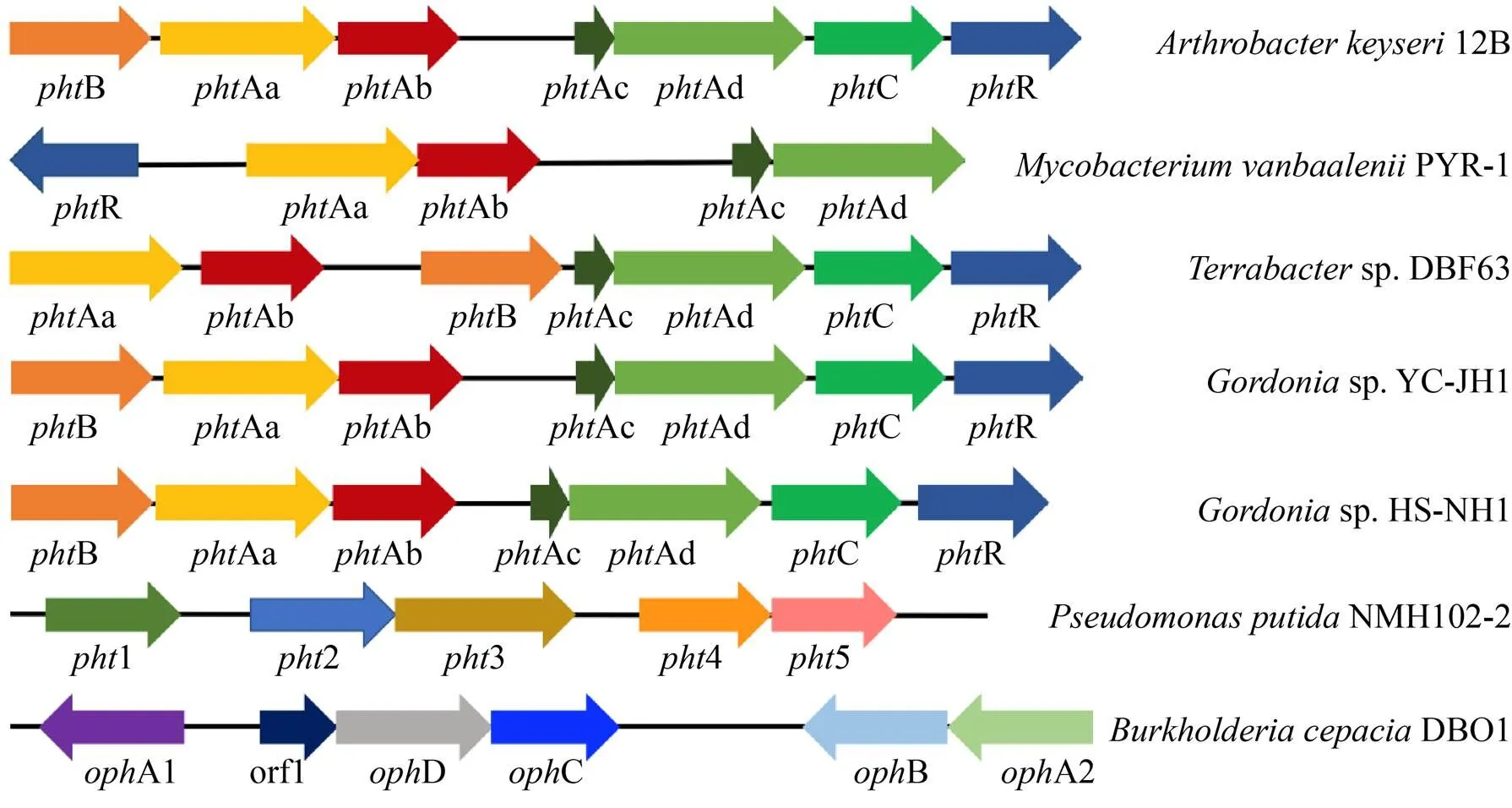

5.2 PA降解基因的研究進展

從PA到PCA的降解途徑有較為系統的研究,其中對陽性菌12B和陰性菌洋蔥伯克氏菌DBO1這兩株降解菌相關基因簇功能研究最為透徹。在12B中,克隆出了一個編碼能完全代謝PA的130 kb質粒,對該質粒進行功能驗證,確定了操縱子 (負責PA到PCA轉化)、操縱子 (負責從PCA到丙酮酸和草酰乙酸的代謝)、A基因 (編碼PAEs水解酶)、R基因 (編碼轉座子解離酶)、操縱子 (可能編碼PA或PCA或PAEs的轉運蛋白) 5個遺傳單位[82]。據報道,最早發現的PA降解基因簇是操縱子 (BAaAbAcAdCR) 存在于革蘭氏陽性菌中[82]。其后,研究者們在地桿菌屬sp. DBF63和范巴倫氏分枝桿菌PYR-1中分別克隆到操縱子(A1A2BA3A4CR)[83]和(RAaAbBAcAd)[84]。Li等報道了sp. HS-NH1中操縱子的特征 (BAabcdCR),其中Aabcd編碼3,4-鄰苯二甲酸酯雙加氧酶,由異寡聚加氧酶、[3Fe-4S]型鐵氧還蛋白和GR型還原酶組成[85]。隨后,Fan等通過全基因組測序分析發現菌株sp. YC-JH1中基因簇與sp. HS-NH1和12B分別具有69.2%–90.8%和71.1%–90.8%的相似性[86]。

革蘭氏陽性菌與陰性菌因其降解途徑不同,PA代謝的分子機制也完全不同 (圖5)。研究革蘭氏陰性菌DBO1中的PA降解相關基因,發現了3個分散且不同方向的相對獨立的轉錄單元,分別是鄰苯二甲酸加氧酶還原酶 (A1)、4,5-二羥基鄰苯二甲酸脫羧酶 (DC)、鄰苯二甲酸加氧酶和順式-二氫鄰苯二甲酸脫氫酶 (A2B)[1]。此外,陰性菌惡臭假單胞菌NMH102-2的PA降解基因 (12345) 與菌株DBO1也存在差異,組成一個轉錄方向相同的基因簇[87]。

圖5 已報道的細菌PA降解基因簇的比較[70,82-87]

隨著基因測序技術的蓬勃發展,越來越多PAEs降解菌的全基因組被測序與分析注釋,為后續篩選鑒定功能基因提供了數據庫,同時為研究代謝過程中的關鍵酶提供支持。此外,通過分子技術和生物信息學深入挖掘功能酶的結構和功能將有助于更好地解析PAEs代謝遺傳機制,為生物修復PAEs的環境污染提供新思路。

6 結論與展望

PAEs主要是人類長期大量生產和使用塑料制品過程中所產生的一種環境有機污染物,分布廣泛且消除困難。一方面,尋求塑料替代品和開發使PAEs與塑料中聚合物骨架緊密結合的新技術是解決PAEs污染問題的手段之一。另一方面,環境中已有的PAEs污染有望通過微生物降解來去除。針對目前研究中仍存在的問題和限制,提出一些展望:1) 雖然已從不同環境介質中分離并表征了大量PAEs降解菌株,但只有少數表現出良好的環境適應性和應用潛力。因此,仍需分離篩選新的PAEs降解菌,特別是能在脅迫條件下 (高鹽度、有機溶劑、低營養、低溫和高溫等) 行使降解功能的菌株,以豐富菌株資源。2) 現階段對微生物降解PAEs的研究大多是在實驗室培養體系下,對修復實際污染土壤的應用還極為有限。考慮到實際環境條件與室內差異較大,且高降解率往往是在菌株最適條件下達到的,降解菌進入污染土壤后的耐受性和有效性還需進一步證明。因此,如何將實驗室所取得的研究成果應用于自然環境下PAEs污染的土壤修復,解決實際問題是研究者們需要進一步思考的問題。3) 降解酶在生物修復中具有廣闊的應用前景,后續應對PAEs降解菌的降解基因/酶進行更深入、系統的研究,包括新酶鑒定、催化機制探索、酶的修飾和改性等。闡明其降解的分子調控機制,拓寬其底物廣譜性和催化酯鍵類型,并進一步提高酶的環境適應性、穩定性和降解效率。4) 混合菌群是微生物降解PAEs的研究熱點之一。高通量測序、穩定同位素示蹤、環境宏基因組學、宏轉錄組學等現代分子生物學技術的應用為獲得更多天然菌群和人工構建的高效菌群以及明確菌株間協同互作的機制提供了有利的方法和工具,對于PAEs污染的高效修復具有重要意義。

[1] Hu RW. Cloning and functional analysis of a dibutyl phthalate hydrolase gene fromsp. 2G[M]. Guangzhou: Jinan University, 2018 (in Chinese). 胡瑞文. 鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)水解酶基因的克隆與功能分析[M]. 廣州: 暨南大學, 2018.

[2] Lorz PM, Towae FK, Enke W, et al. Phthalic acid and derivatives//Fritz Ullmann, Ed. Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH, New York, 1990: 35–154.

[3] He LZ, Gielen G, Bolan NS, et al. Contamination and remediation of phthalic acid esters in agricultural soils in China: a review. Agron Sustain Dev, 2015, 35(2): 519–534.

[4] Benjamin S, Masai E, Kamimura N, et al. Phthalates impact human health: epidemiological evidences and plausible mechanism of action. J Hazard Mater, 2017, 340: 360–383.

[5] Katsikantami I, Sifakis S, Tzatzarakis MN, et al. A global assessment of phthalates burden and related links to health effects. Environ Int, 2016, 97: 212–236.

[6] Mariana M, Feiteiro J, Verde I, et al. The effects of phthalates in the cardiovascular and reproductive systems: a review. Environ Int, 2016, 94: 758–776.

[7] Liu Q, Yang HJ, Shi YX, et al. Research progress on phthalate esters(PAEs) organic pollutants in the environmemt. Chin J Eco-Agric, 2012, 20(8): 968–975 (in Chinese).劉慶, 楊紅軍, 史衍璽, 等. 環境中鄰苯二甲酸酯類(PAEs)污染物研究進展. 中國生態農業學報, 2012, 20(8): 968–975.

[8] Cao XL. Phthalate esters in foods: sources, occurrence, and analytical methods. Compr Rev Food Sci Food Saf, 2010, 9(1): 21–43.

[9] Frederiksen H, Nielsen JKS, M?rck TA, et al. Urinary excretion of phthalate metabolites, phenols and parabens in rural and urban Danish mother-child pairs. Int J Hyg Environ Health, 2013, 216(6): 772–783.

[10] Green R, Hauser R, Calafat AM, et al. Use of di(2-ethylhexyl) phthalate-containing medical products and urinary levels of mono(2-ethylhexyl) phthalate in neonatal intensive care unit infants. Environ Health Perspect, 2005, 113(9): 1222–1225.

[11] Koo HJ, Lee BM. Estimated exposure to phthalates in cosmetics and risk assessment. J Toxicol Environ Health A, 2004, 67(23/24): 1901–1914.

[12] Philippat C, Mortamais M, Chevrier C, et al. Exposure to phthalates and phenols during pregnancy and offspring size at birth. Environ Health Perspect, 2012, 120(3): 464–470.

[13] Schettler T. Human exposure to phthalates via consumer products. Int J Androl, 2006, 29(1): 134–139.

[14] Schlumpf M, Kypke K, Wittassek M, et al. Exposure patterns of UV filters, fragrances, parabens, phthalates, organochlor pesticides, PBDEs, and PCBs in human milk: correlation of UV filters with use of cosmetics. Chemosphere, 2010, 81(10): 1171–1183.

[15] Benjamin S, Pradeep S, Josh MS, et al. A monograph on the remediation of hazardous phthalates. J Hazard Mater, 2015, 298: 58–72.

[16] Song XY, Cui XW, Li JK, et al. Research advances in soil ecotoxicology of phthalic acid esters (PAEs) exposure. Ecology Environ Sci, 2016, 25(11): 1885–1890 (in Chinese).宋雪英, 崔小維, 李嘉康, 等. 鄰苯二甲酸酯類塑化劑的土壤生態毒理學研究進展. 生態環境學報, 2016, 25(11): 1885–1890.

[17] Li L, Song NN, Li HS, et al. Advances of toxicology and toxicologic mechanism of phthalate esters. Chin J Pharmacol Toxicol, 2014, 28(3): 468–474 (in Chinese).李蕾, 宋乃寧, 李海山, 等. 鄰苯二甲酸酯類毒理學效應及其機制研究進展. 中國藥理學與毒理學雜志, 2014, 28(3): 468–474.

[18] Xu C, Chen JA, Qiu Z, et al. Ovotoxicity and PPAR-mediated aromatase downregulation infemale Sprague–Dawley rats following combined oral exposure to benzo[a]pyrene anddi-(2-ethylhexyl) phthalate. Toxicol Lett, 2010, 199(3):0–332.

[19] David RM, Moore MR, Finney DC, et al. Chronic toxicity of di (2-ethylhexyl) phthalate in mice. Toxicol Sci, 2000, 58(2): 377–385.

[20] Voss C, Zerban H, Bannasch P, Berger MR. Life-long exposure to di-(2-ethylhexyl)-phthalate induces tumors in liver and testes of Sprague–Dawley rats. Toxicol, 2005, 206(3): 359–371.

[21] Gu CG, Xiang LL, Ren WJ, et al. Multi-interfacial migration/transformation and effects of phthalic acid esters in soils: a review. J Zhejiang Univ Sci: Agric Life Sci, 2017, 43(6): 700–712 (in Chinese). 谷成剛, 相雷雷, 任文杰, 等. 土壤中酞酸酯多界面遷移轉化與效應研究進展. 浙江大學學報: 農業與生命科學版, 2017, 43(6): 700–712.

[22] Li J. Preliminary study on the degrading charicteristics and mechanisms of phthalic acid esters-degrading bacteria[M]. Chongqing, Southwest University, 2018 (in Chinese).李靜. 鄰苯二甲酸酯降解菌的降解特征與降解機制的初步研究[M]. 2018, 重慶, 西南大學.

[23] Gao DW, Wen ZD. Phthalate esters in the environment: a critical review of their occurrence, biodegradation, and removal during wastewater treatment processes. Sci Total Environ, 2016, 541: 986–1001.

[24] Wang XD, Yang J, Yan H, et al. Distribution characteristics and source analysis of Phthalic acid esters in bust fall at the Xigu District of Lanzhou City. Earth Environ, 2012, 40(3): 336–341 (in Chinese). 王曉丹, 楊杰, 嚴浩, 等. 蘭州市西固區大氣降塵中鄰苯二甲酸酯分布特征及來源分析. 地球與環境, 2012, 40(3): 336–341.

[25] Zhu ZY, Ji YQ, Zhao JB, et al. Pollution characteristics and correlation analysis of PAEs in atmospheric PM10and dust in Tianjin. Environ Pollut Prevent, 2015, 37(12): 24–28 (in Chinese). 朱振宇, 姬亞芹, 趙靜波, 等. 天津市大氣PM10與降塵中鄰苯二甲酸酯的污染特征及相關性分析. 環境污染與防治, 2015, 37(12): 24–28.

[26] Kong SF, Ji YQ, Liu LL, et al. Spatial and temporal variation of phthalic acid esters (PAEs) in atmospheric PM10and PM2.5and the influence of ambient temperature in Tianjin, China. Atmos Environ, 2013, 74: 199–208.

[27] Wang P, Wang SL, Fan CQ. Atmospheric distribution of particulate- and gas-phase phthalic esters (PAEs) in a metropolitan city, Nanjing, East China. Chemosphere, 2008, 72(10): 1567–1572.

[28] Wu B, Zhang XX, Zhang XL, et al. Semi-volatile organic compounds and trace elements in the Yangtze River source of drinking water. Ecotoxicology, 2009, 18(6): 707–714.

[29] Wang F, Xia XH, Sha YJ. Distribution of phthalic acid esters in Wuhan section of the Yangtze River, China. J Hazard Mater, 2008, 154(1/3): 317–324.

[30] Yang M, Hu ZY, Pu JB, et al. Distribution characteristics of phthalic acid esters in underground rivers of Chongqing typical karst areas. Environ Monit China, 2009, 25(6): 62–66 (in Chinese). 楊梅, 扈志勇, 蒲俊兵, 等. 重慶典型巖溶區地下河水體PAEs分布特征研究. 中國環境監測, 2009, 25(6): 62–66.

[31] Meng XZ, Niu GL, Zeng M, et al. Occurrence, hazard and biodegradation of di-(2-ethylhexyl) phthalate in environment. Ecol Environ Sci, 2014, 23(8): 1384–1389 (in Chinese). 孟雪征, 牛貴龍, 曾明, 等. 增塑劑鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯的危害、分布及生物降解. 生態環境學報, 2014, 23(8): 1384–1389.

[32] Li HT, Huang SL. Distribution and transformation of phthalate esters in aqueous environment. Environ Pollut Control, 2006, 28(11): 853–858 (in Chinese). 李海濤, 黃歲樑. 水環境中鄰苯二甲酸酯的遷移轉化研究. 環境污染與防治, 2006, 28(11): 853–858.

[33] Niu LL, Xu Y, Xu C, et al. Status of phthalate esters contamination in agricultural soils across China and associated health risks. Environ Pollut, 2014, 195: 16–23.

[34] Zheng SA, Xue YH, Li XH, et al. Phthalate acid esters(PAEs) pollution in soils and agricultural products of vegetable greenhouses in Shouguang city, Shandong province. J Agro-Environ Sci, 2016, 35(3): 492–499 (in Chinese). 鄭順安, 薛穎昊, 李曉華, 等. 山東壽光設施菜地土壤-農產品鄰苯二甲酸酯(PAEs)污染特征調查.農業環境科學學報, 2016, 35(3): 492–499.

[35] Xu G, Li FH, Wang QH. Occurrence and degradation characteristics of dibutyl phthalate (DBP) and di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in typical agricultural soils of China. Sci Total Environ, 2008, 393(2/3): 333–340.

[36] Wang H, Liang H, Gao DW. Occurrence and risk assessment of phthalate esters (PAEs) in agricultural soils of the Sanjiang Plain, northeast China. Environ Sci Pollut Res, 2017, 24(24): 19723–19732.

[37] Wang LJ, Liu MM, Tao WD, et al. Pollution characteristics and health risk assessment of phthalate esters in urban soil in the typical semi-arid city of Xi’an, Northwest China. Chemosphere, 2018, 191: 467–476.

[38] Liao J, Deng C, Chen Y, et al. Pollution level, sources and spatial distribution of phthalate esters in soils of the West Lake scenic area. Environ Sci, 2019, 40(7), doi: 10.13227/j.hjkx.201812207 (in Chinese).廖健, 鄧超, 陳怡, 等. 西湖景區土壤中鄰苯二甲酸酯污染水平、來源分析和空間分布特征. 環境科學, 2019, 40(7), doi: 10.13227/j.hjkx.201812207.

[39] Liu WL, Shen CF, Zhang Z, et al. Distribution of phthalate esters in soil of E-Waste recycling sites from Taizhou city in China. Bull Environ Contam Toxicol, 2009, 82(6): 665–667.

[40] Lü HX, Mo CH, Zhao HM, et al. Soil contamination and sources of phthalates and its health risk in China: a review. Environ Res, 2018, 164: 417–429.

[41] Han YH, He RW, Li C, et al. Phthalic acid esters-degrading bacteria: Biodiversity, degradation mechanisms and environmental applications. Asian J Ecotoxicol, 2016, 11(2): 37–49 (in Chinese). 韓永和, 何睿文, 李超, 等. 鄰苯二甲酸酯降解細菌的多樣性、降解機理及環境應用. 生態毒理學報, 2016, 11(2): 37–49.

[42] Patil NK, Kundapur R, Shouche YS, et al. Degradation of plasticizer di--butylphthalate bysp. TBKNP-05. Curr Microbiol, 2006, 52(5): 369–374.

[43] Jin DC, Kong X, Cui BJ, et al. Biodegradation of di-n-butyl phthalate by a newly isolated halotolerantsp. Int J Mol Sci, 2013, 14(12): 24046–24054.

[44] Xu JM, Lu QH, de Toledo RA, et al. Degradation of di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) by an indigenous isolatesp. SN13. Int Biodeter Biodegr, 2017, 117: 205–214.

[45] Zhao HM, Du H, Feng NX, et al. Biodegradation of di--butylphthalate and phthalic acid by a novelsp. 2D and its stimulation in a compost-amended soil. Biol Fert Soils, 2016, 52(1): 65–76.

[46] Chen X, Zhang XL, Yang Y, et al. Biodegradation of an endocrine-disrupting chemical di-n-butyl phthalate by newly isolatedsp. and enzymatic properties of its hydrolase. Biodegradation, 2015, 26(2): 171–182.

[47] Kumar V, Maitra SS, JB. Biodegradation of endocrine disruptor dibutyl phthalate (DBP) by a newly isolatedsp. V29b and the DBP degradation pathway. 3 Biotech, 2016, 6(2): 200.

[48] Kumar V, Sharma N, Maitra SS. Comparative study on the degradation of dibutyl phthalate by two newly isolatedsp. V21b andsp. 51F. Biotechnol Rep (Amst), 2017, 15: 1–10.

[49] Navacharoen A, Vangnai AS. Biodegradation of diethyl phthalate by an organic-solvent-tolerantstrain 3C3 and effect of phthalate ester coexistence. Int Biodeter Biodegr, 2011, 65(6): 818–826.

[50] Zhao HM, Du H, Lin J, et al. Complete degradation of the endocrine disruptor di-(2-ethylhexyl) phthalate by a novelsp. MT-O strain and its application to bioremediation of contaminated soil. Sci Total Environ, 2016, 562: 170–178.

[51] Nahurira R, Ren L, Song JL, et al. Degradation of di(2-Ethylhexyl) phthalate by a novelstrain YC-RL2. Curr Microbiol, 2017, 74(3): 309–319.

[52] Ren L, Jia Y, Ruth N, et al. Biodegradation of phthalic acid esters by a newly isolatedsp. YC-RL4 and the bioprocess with environmental samples. Environ Sci Pollut Res, 2016, 23(16): 16609–16619.

[53] Wang J, Zhang MY, Chen T, et al. Isolation and identification of a di-(2-Ethylhexyl) phthalate-degrading bacterium and its role in the bioremediation of a contaminated soil. Pedosphere, 2015, 25(2): 202–211.

[54] Jin DC, Bai ZH, Chang DD, et al. Biodegradation of di-n-butyl phthalate by an isolatedsp. strain QH-11: genetic identification and degradation kinetics. J Hazard Mater, 2012, 221–222: 80–85.

[55] Sarkar J, Chowdhury PP, Dutta TK. Complete degradation of di--octyl phthalate bysp. strain Dop5. Chemosphere, 2013, 90(10): 2571–2577.

[56] Zeng F, Cui KY, Li XD, et al. Biodegradation kinetics of phthalate esters byFS1. Process Biochem, 2004, 39(9): 1125–1129.

[57] Li JL, Zhang JF, Yadav MP, et al. Biodegradability and biodegradation pathway of di-(2-ethylhexyl) phthalate byB1213. Chemosphere, 2019, 225: 443–450.

[58] Gu JG, Han BP, Duan SS, et al. Degradation of the endocrine-disrupting dimethyl phthalate carboxylic ester byDOS01 isolated from the South China Sea and the biochemical pathway. Int Biodeter Biodegr, 2009, 63(4): 450–455.

[59] Tao Y, Li HX, Gu JD, et al. Metabolism of diethyl phthalate (DEP) and identification of degradation intermediates bysp. DNE-S1. Ecotoxicol Environ Saf, 2019, 173: 411–418.

[60] Chen XP, Xu SS, Tan TF, et al. Toxicity and estrogenic endocrine disrupting activity of phthalates and their mixtures. Int J Environ Res Public Health, 2014, 11(3): 3156–3168.

[61] Hsu PC, Kuo YT, Guo YL, et al. The adverse effects of low-dose exposure to di(2-ethylhexyl) phthalate during adolescence on sperm function in adult rats. Environ Toxicol, 2016, 31(6): 706–712.

[62] Wang J, Luo YM, Teng Y, et al. Soil contamination by phthalate esters in Chinese intensive vegetable production systems with different modes of use of plastic film. Environ Pollut, 2013, 180: 265–273.

[63] Zhang JF, Zhang CN, Zhu YP, et al. Biodegradation of seven phthalate esters byB1811. Int Biodeter Biodegr, 2018, 132: 200–207.

[64] He ZX, Xiao HL, Tang L, et al. Biodegradation of di--butyl phthalate by a stable bacterial consortium, HD-1, enriched from activated sludge. Bioresour Technol, 2013, 128: 526–532.

[65] Jin L, Sun XM, Zhang XJ, et al. Co-metabolic biodegradation of DBP bysp. S-3 and H-2. Curr Microbiol, 2014, 68(6): 708–716.

[66] Wu XL, Liang RX, Dai QY, et al. Complete degradation of di--octyl phthalate by biochemical cooperation betweensp. strain JDC-2 andsp. strain JDC-32 isolated from activated sludge. J Hazard Mater, 2010, 176(1/3): 262–268.

[67] Chatterjee S, Dutta TK. Metabolic cooperation ofsp. strain MTCC 4818 andsp. strain WY in the utilization of butyl benzyl phthalate: effect of a novel co-culture in the degradation of a mixture of phthalates. Microbiology, 2008, 154(11): 3338–3346.

[68] Okamoto Y, Toda C, Ueda K, et al. Transesterification in the microbial degradation of phthalate esters. J Health Sci, 2011, 57(3): 293–299.

[69] Ren L, Lin Z, Liu HM, et al. Bacteria-mediated phthalic acid esters degradation and related molecular mechanisms. Appl Microbiol Biotechnol, 2018, 102(3): 1085–1096.

[70] Luo ZH, Huang XL, Ye DZ, et al. Advances in research of biodegradation of environmental endocrine disruptors—phthalate esters. Chin J Appl Environ Biol, 2008, 14(6): 890–897 (in Chinese). 駱祝華, 黃翔玲, 葉德贊. 環境內分泌干擾物——鄰苯二甲酸酯的生物降解研究進展. 應用與環境生物學報, 2008, 14(6): 890–897.

[71] de Moura Carrara SMC, Morita DM, Boscov MEG. Biodegradation of di(2-ethylhexyl)phthalate in a typical tropical soil. J Hazard Mater, 2011, 197: 40–48.

[72] Yuan SY, Huang IC, Chang BV. Biodegradation of dibutyl phthalate and di-(2-ethylhexyl) phthalate and microbial community changes in mangrove sediment. J Hazard Mater, 2010, 184(1/3): 826–831.

[73] Wu J, Liao XW, Yu FB, et al. Cloning of a dibutyl phthalate hydrolase gene fromsp. strain M673 and functional analysis of its expression product in. Appl Microbiol Biotechnol, 2013, 97(6): 2483–2491.

[74] Zhang XY, Fan X, Qiu YJ, et al. Newly identified thermostable esterase from: properties and performance in phthalate ester degradation. Appl Environ Microbiol, 2014, 80(22): 6870–6878.

[75] Jiao YY, Chen X, Wang X, et al. Identification and characterization of a cold-active phthalate esters hydrolase by screening a metagenomic library derived from biofilms of a wastewater treatment plant. PLoS ONE, 2013, 8(10): e75977.

[76] Hong DK, Jang SH, Lee C. Gene cloning and characterization of a psychrophilic phthalate esterase with organic solvent tolerance from an Arctic bacteriumPAMC 26605. J Mol Catal B: Enzym, 2016, 133(S1): S337–S345.

[77] Nishioka T, Iwata M, Imaoka T, et al. A mono-2-ethylhexyl phthalate hydrolase from asp. that is able to dissimilate di-2-ethylhexyl phthalate. Appl Environ Microbiol, 2006, 72(4): 2394–2399.

[78] Iwata M, Imaoka T, Nishiyama T, et al. Re-characterization of mono-2-ethylhexyl phthalate hydrolase belonging to the serine hydrolase family. J Biosci Bioeng, 2016, 122(2): 140–145.

[79] Hara H, Stewart GR, Mohn WW. Involvement of a novel ABC transporter and monoalkyl phthalate ester hydrolase in phthalate ester catabolism byRHA1. Appl Environ Microbiol, 2010, 76(5): 1516–1523.

[80] Whangsuk W, Sungkeeree P, Nakasiri M, et al. Two endocrine disrupting dibutyl phthalate degrading esterases and their compensatory gene expression insp. SM42. Int Biodeter Biodegr, 2015, 99: 45–54.

[81] Ding JM, Wang CF, Xie ZR, et al. Properties of a newly identified esterase fromsp. K91 and its novel function in diisobutyl phthalate degradation. PLoS ONE, 2015, 10(3): e0119216.

[82] Eaton RW. Plasmid-encoded phthalate catabolic pathway in12B. J Bacteriol, 2001, 183(12): 3689–3703.

[83] Habe H, Miyakoshi M, Chung J, et al. Phthalate catabolic gene cluster is linked to the angular dioxygenase gene insp. strain DBF63. Appl Microbiol Biotechnol, 2003, 61(1): 44–54.

[84] Stingley RL, Khan AA, Cerniglia CE. Molecular characterization of a phenanthrene degradation pathway inPYR-1. Biochem Biophys Res Commun, 2004, 322(1): 133–146.

[85] Li DD, Yan JL, Wang L, et al. Characterization of the phthalate acid catabolic gene cluster in phthalate acid esters transforming bacterium-sp. strain HS-NH1. Int Biodeter Biodegr, 2016, 106: 34–40.

[86] Fan SH, Wang JH, Li K, et al. Complete genome sequence ofsp. YC-JH1, a bacterium efficiently degrading a wide range of phthalic acid esters. J Biotechnol, 2018, 279: 55–60.

[87] Nomura Y, Nakagawa M, Ogawa N, et al. Genes in PHT plasmid encoding the initial degradation pathway of phthalate in. J Ferment Bioeng, 1992, 74(6): 333–344.

Advances in biodegradation of phthalates esters

Si Shen, Xiaoyu Wang, Haixia Wang, Hao Ren, and Zhenmei Lü

,,,310058,,

Phthalates esters (PAEs) are important organic compounds used as plasticizers to enhance their plasticity and versatility. At the same time, PAEs are also typical environmental endocrine disruptors. Long-term production and use of plastic products have caused harm to the environment and organisms, as well as human health. Previous studies found that biodegradation has become a main pathway to reduce PAEs in the environment. This article reviews PAEs’ structural characteristics and classifications, toxicology, pollution in the environment, summarizes the diversity of PAEs-degrading bacterial species, and explores the possible mechanisms of bacterial PAEs degradation. The article may provide some reference in solving the problem of PAEs pollution.

phthalates esters (PAEs), environmental pollution, degradation pathways, degradation molecular mechanisms

May8, 2019;

June 19, 2019

National Natural Science Foundation of China (No. 41721001).

Zhenmei Lü. Tel: +86-571-88206279; E-mail: lzhenmei@zju.edu.cn

沈思, 王曉瑜, 王海霞, 等. 細菌降解鄰苯二甲酸酯的研究進展. 生物工程學報, 2019, 35(11): 2104–2120.

Shen S, Wang XY, Wang HX, et al. Advances in biodegradation of phthalates esters. Chin J Biotech, 2019, 35(11): 2104–2120.

國家自然科學基金(No. 41721001)資助。

(本文責編 陳宏宇)