唐朝有多開放?女扮男裝成風(fēng)尚

顧凡穎

《新唐書》中記載著這樣一個故事:有一次,唐高宗和武后舉行家宴,他們最寵愛的小女兒太平公主身穿紫衫、腰圍玉帶、頭戴皂羅折上巾,著一襲男裝,載歌載舞來到高宗面前,可謂英武非凡、霸氣十足。高宗笑著問她:“女孩子又不能當(dāng)武官,你為什么要如此裝扮?”從唐高宗的反應(yīng)可以看出,他并不反感太平公主的做法。

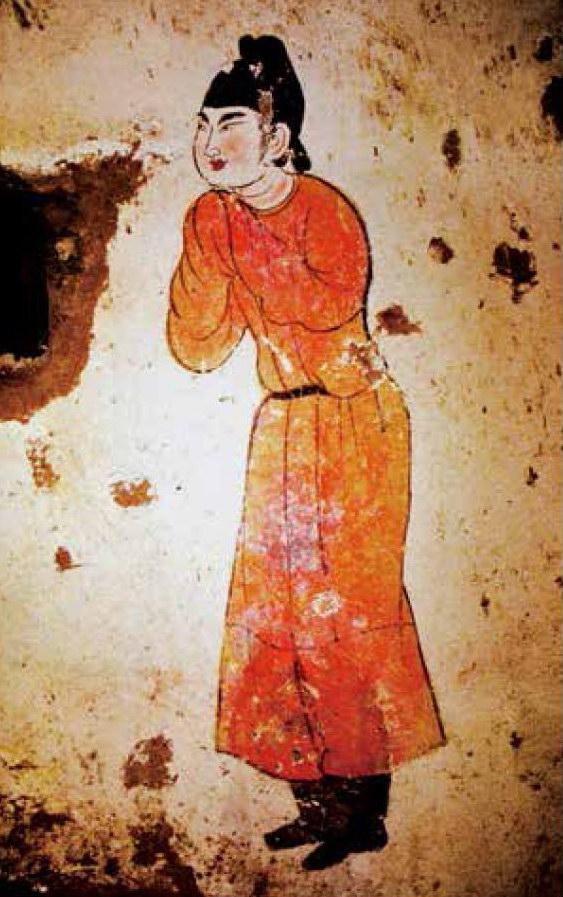

從唐代墓葬出土的壁畫中,也可發(fā)現(xiàn)若干身穿男裝的侍女圖,可見,當(dāng)時女子日常著男裝是一種社會風(fēng)尚。

女扮男裝的風(fēng)氣之始

魏晉南北朝時期一貫被看作一個自我意識覺醒的時代,當(dāng)時社會的戰(zhàn)亂和動蕩、各民族的雜處和交融,都使得傳統(tǒng)的禮法、名教受到?jīng)_擊,社會文化多樣化、復(fù)雜化的表現(xiàn)之一,就是出現(xiàn)了很多妝容、服飾上的性別轉(zhuǎn)換現(xiàn)象。

《禮記·內(nèi)則》中規(guī)定“男女不通衣裳”,然而自漢末開始,就有男子喜好扮作婦人狀的記載。《后漢書·李固傳》載,東漢名臣李固“大行在殯,路人掩涕,固獨胡粉飾貌,搔頭弄姿”;《世說新語·容止》言,何晏“美姿儀,面至白,魏明帝疑其傅粉”。

由這些記載可見,漢末魏晉時的風(fēng)流名士們確實很愛搽粉,他們以女性化的裝扮、姿態(tài)表達(dá)一種特立獨行的人生態(tài)度。

另外,《隋書·音樂志》記載,北周宣帝宇文贊“好令城市少年有容貌者,婦人服而歌舞相隨,引入后庭,與宮人觀聽”。如此等等,足見這個時期男子穿女裝雖不為社會主流價值觀所容,卻也可以稱得上蔚然成風(fēng)了。與之相對的,就是女扮男裝的事例。

除了花木蘭扮作男子代父從軍,祝英臺女扮男裝離家求學(xué)的故事也廣為人知。梁祝故事最早起源于東晉,據(jù)說被收入南朝梁元帝蕭繹所著的《金樓子》一書中,可惜此書已經(jīng)散佚。不過,以文學(xué)反映現(xiàn)實的視角來看,可以旁證魏晉南北朝時女扮男裝的風(fēng)氣。

《南史》中還有一則記載,講魏明帝時,浙江金華有一位女子名喚婁逞,長期穿著男裝,假扮為男子生活。因為她懂圍棋、通文辭,四處游歷,廣交公卿,居然被舉薦出仕,官至揚(yáng)州議曹從事。

后來她的女兒身被人發(fā)現(xiàn),魏明帝下詔削去其官職,命其歸家。恢復(fù)為女裝的婁逞在離去前還感嘆道:“我有如此技藝,卻只能回家做個老婦人,實在是可惜啊!”雖然最終身份被識破,只能免職放歸,但婁逞敢于做超越性別限制的嘗試,還有過人的才學(xué),憑著這份膽略和學(xué)識,就可以做上官婉兒、宋若莘姐妹、魚玄機(jī)等唐代才女們的先師了。

胡化的唐代男裝

從流傳下來的唐代繪畫作品、墓室壁畫和陶俑中,可以看到許多女子穿著男裝的形象。較為多見的裝扮是圓領(lǐng)窄袖長袍,另外也有一些翻領(lǐng)窄袖長袍;至于頭飾,則分為戴帽、戴幞頭和直接露出發(fā)髻幾種情況。

唐太宗韋貴妃墓壁畫中的侍女穿圓領(lǐng)袍服,頭戴軟腳幞頭,腳穿皂靴,正在躬身施禮。雖然從頭至腳都是男裝打扮,但眉眼和紅唇等女性特征仍是很明顯的。

由相應(yīng)的圖像資料來看,唐代女性所穿的男裝,絕不是商周、秦漢以降大襟、交領(lǐng)、右衽、褒衣博帶的中原傳統(tǒng)樣式,而是隋唐時盛行的圓領(lǐng)窄袖袍。

自南北朝至唐代,男子服裝受到外來文化的影響,把頭戴幞頭、身穿圓領(lǐng)袍衫、腳蹬高筒靴作為最流行的裝束。

躬身施禮男裝侍女圖 唐 韋貴妃墓

唐代上自天子、下至百姓,男子最常穿的服裝就是袍和衫。袍、衫都是圓領(lǐng),袍長至腳背,袖子一般較為窄小,穿時裹住雙臂。衫的袖子則較寬大,長度也沒有定例,士人所穿多長過膝;庶民為了勞作方便,長度通常在膝蓋以上,并在前后左右各開一衩,勞作時可以將身前的一片撩起掖在腰際,稱之為“缺胯衫”。無論穿袍還是衫,下身都會穿褲,褲長一般至腳踝,穿靴子時就將褲腳束到靴筒里面。

步輦圖 絹本設(shè)色 38.5×129.6cm 唐 閻立本 故宮博物院藏

男子的這身裝扮,就是禮見、燕居時均可穿著的常服。原本寬衣大袖的右衽襜褕(深衣的一種)僅作為法服,只在出席重大典禮活動時穿著。平時上自帝王群臣,下至百姓奴仆,都穿常服,大家所穿的小袖圓領(lǐng)袍款式相同,只以不同的顏色來區(qū)分身份、品級。

唐代畫家閻立本的《步輦圖》,所繪3位覲見唐太宗的人,由右至左依次是唐朝官員、吐蕃使臣、宮廷內(nèi)侍,他們民族不同、身份不同,但外臣、胡使和內(nèi)侍所穿的衣服樣式相同,都是胡式的圓領(lǐng)窄袖長袍。

畫中坐在步輦上的是唐太宗李世民,正在接見吐蕃王松贊干布派到長安請求迎娶文成公主的使者,但此時的他僅穿著常服,頭戴軟腳幞頭,身穿圓領(lǐng)袍服。

唐代的胡服熱潮對中原王朝服制的影響可謂重大而深遠(yuǎn)。宋代朱熹在《朱子語類》中感慨:“今世之服,大抵皆胡服,如上領(lǐng)衫、靴、鞋之屬。先王冠服,掃地盡矣。中國衣冠之亂,自晉五胡,后來遂相承襲。唐接隋,隋接周,周接元魏,大抵皆胡服。”

沈括在《夢溪筆談》中對此也有論述:“中國衣冠,自北齊以來,乃全用胡服。窄袖緋綠短衣,長靿靴,有蹀躞帶,皆胡服也。窄袖利于馳射,短衣長靿,皆便于涉草。”所以唐代女性所穿的男裝,就不是傳統(tǒng)的禮服、法服,而是當(dāng)時男子的常服,也就是胡化的圓領(lǐng)袍衫。

“袍袴宮人掃御床”

現(xiàn)今發(fā)掘出土的唐代壁畫、俑人中,有很多穿男裝的女性形象,她們的身份主要是宮廷侍女。她們穿著典型的男裝胡服:上衣為翻領(lǐng)或圓領(lǐng)窄袖袍衫,腰間束帶,下穿小口褲子,足穿尖頭花鞋或半勒軟靴,有的還佩戴高頂尖帽或幞頭。

晚唐詩人薛逢有一首《宮詞》曰:“十二樓中盡曉妝,望仙樓上望君王。鎖銜金獸連環(huán)冷,水滴銅龍晝漏長。云髻罷梳還對鏡,羅衣欲換更添香。遙窺正殿簾開處,袍袴宮人掃御床。”

詩的主題是宮怨,宮中無寵的嬪妃期盼君王的臨幸卻不可得,遠(yuǎn)遠(yuǎn)看見穿著袍禱的宮女在為皇帝掃床,也是心生羨慕的,因為這宮女至少有機(jī)會靠近皇帝的床榻。這里所謂“袴”,就是我們今天所說的褲。上袍下袴是唐代男裝的標(biāo)準(zhǔn)裝束,所以詩中這位掃床的宮女穿的也應(yīng)是男裝。

在墓室出土的壁畫中,這些穿袍袴的女侍們,或手持盒、盤、樂器等物件為墓主人提供相應(yīng)的服務(wù),或與其他穿襦裙等女裝的宮女站在一起等待主人召喚。當(dāng)穿女裝與穿男裝的侍女混站在一起時,著男裝的往往站在隊列的中后部,可能她們身份等級比較低微,是宮女中那些負(fù)責(zé)動手干活的人,所以,穿男裝袍挎或許也有衣著干練、便于行動的原因。

關(guān)于袍禱的記載還可見于張鷟的《朝野僉載》:“周嶺南首領(lǐng)陳元光設(shè)客,令一袍禱行酒。光怒,令拽出,遂殺之。”此處直接以袍禱代稱穿男裝的侍女。

《太平廣記》中也有記載:“天寶中,隴西李陶寓居新鄭,常寢其室,睡中有人搖之,陶驚起,見一婢袍挎,容色甚美。”這位美人也是一位穿男裝的侍女。

戰(zhàn)國以前,中原漢人所穿的褲只有兩條褲筒,分別套在左右兩腿上,中間并不相連,稱為“脛衣”,類似今天的開襠褲。少數(shù)民族穿的褲則是褲筒相連的滿襠褲,便于騎馬。滿襠褲大概是在戰(zhàn)國趙武靈王推行“胡服騎射”時傳入中原,不過那時還沒有“袴褶”的名稱。

至南北朝,中原寬大飄逸的漢族服飾審美受到北方鮮卑族等少數(shù)民族服飾窄細(xì)的實用性傾向的影響,也逐漸收窄,開始出現(xiàn)窄袖、細(xì)褲筒的禱褶樣式。在北魏遷都洛陽以后,還出現(xiàn)了“急裝”和“緩服”。人們在勞作、騎行時為了保持便捷,就在闊腿褲的膝蓋處用帶子系上一道,稱為“縛褲”或“急裝”,不縛時則稱為“緩服”。

山西大同東晉皇族后裔司馬金龍墓中出土的漆畫屏風(fēng),所繪的內(nèi)容取材自西漢劉向《列女傳》,抬輦的侍衛(wèi)所穿即“急裝”。

至南北朝時候,禱裝大為流行,男性從貴族到庶民都可穿著,女性也有穿的。唐代壁畫中的侍女們所穿的禱裝制作精良,露出來的均為束口,長至腳面,為素色或有豎條紋,有的褲腳上還有翻邊裝飾。

宋仁宗皇后像絹本設(shè)色 172×165.3cm宋 佚名 臺北故宮博物院藏

至于她們的女主人是否也穿這樣的褲子,則因為貴族女性的裙裾特別寬大,而無法看到具體的圖像資料。這一時期,宮女著男裝圓領(lǐng)袍衫的習(xí)慣并沒有隨著唐朝的滅亡而終止。

在宋代,由于社會風(fēng)氣的禁錮,貴族中女性穿男裝的例子很難找到,但宮廷侍女還是有著男裝的圖像資料的。北宋時《宋仁宗皇后像》中,兩名穿圓領(lǐng)長袍的宮女所穿仍是男裝,但她們在袍下還穿有襯裙,并不能看見袍下是否穿褲。

“士女皆競衣胡服”

除了宮女、舞女以外,唐代上層社會的女性穿男裝者也不在少數(shù)。

雖然從圖像資料來看,穿男裝的都是跟隨在后妃、公主和貴婦們身后的侍女們,例如《虢國夫人游春圖》中,虢國夫人姐妹都是女裝騎馬,前后隨行的侍女才著男裝,但從史冊中卻可以看到很多貴族女性著男裝的記載。

《新唐書》記載:“高宗嘗內(nèi)宴,太平公主紫衫玉帶,皂羅折上巾,具紛礪七事,歌舞于帝前。帝與后笑日:‘女子不可為武官,何為此裝束?”太平公主所穿紫衫玉帶,就是胡化的男裝。

紫色是地位尊貴的象征,“皂羅折上巾”是黑色的裹頭幞帽,而所謂“紛礪七事”,本是胡人腰間的飾物“蹀躞七事”。胡人腰間所系的革帶上有孔或圓環(huán),名為“蹀躞帶”,上面懸掛算袋(放筆硯等的袋子)、刀子、礪石(磨刀石)、契苾真(雕鑿所用楔子)、噦厥(解繩結(jié)的工具)等7種物件,合稱為“蹀躞七事”。

司馬金龍墓漆畫屏風(fēng)

虢國夫人游春圖 絹本設(shè)色 51.8×148cm 唐 張萱 遼寧省博物館藏

中原女性在穿胡服時,一般對腰帶做簡化處理,有時只系皮帶而沒有飾物,有時則在蹀躞帶上垂下幾個裝飾性的皮條,但不掛物件。

太平公主在高宗和武后的宴會上獻(xiàn)舞,認(rèn)真地穿了全套胡化男裝,跳的應(yīng)當(dāng)也是胡舞。對此,高宗和武后的反應(yīng)是覺得新奇和不解。從太宗朝的嬪妃、公主墓室壁畫中,就可以見到很多女扮男裝的侍女形象。到了高宗朝,皇帝和皇后不可能沒有見過宮中穿著男裝的侍女,但顯然身份如太平公主這般尊貴的女性穿著男裝登堂露面,還是件稀罕的事情,所以,高宗和武后才會有一時的驚詫。

在太平公主這一曲胡舞之后幾十年,武周時期,女性社會地位空前提升,到了中宗、玄宗年間,社會上層女性們穿男裝、胡服拋頭露面就變成稀松平常的事情。

《新唐書·車服志》載,“中宗時,后宮戴胡帽,穿丈夫衣靴”;《舊唐書·輿服志》載,“開元來……太常樂尚胡曲,貴人御饌,盡供胡食,士女皆競衣胡服”;《唐六典》載,“皇后太子妃青襪,加金飾,開元時或著丈夫衣靴”;《大唐新語》記,“天寶中,士流之妻,或衣丈夫服,靴衫鞭帽,內(nèi)外一貫矣”。

從史籍記載來看,唐玄宗開元、天寶年間,是唐代貴族女性們穿胡服男裝的頂峰時期。

《新唐書·李石傳》中記錄了一則軼聞,唐文宗曾言,“吾聞禁中有金烏錦袍二,昔玄宗幸溫泉,與楊貴妃衣之”。這兩件金烏錦袍從款式上講應(yīng)是男裝,而且是唐玄宗與楊貴妃的“情侶裝”,專門為二人游幸溫泉而準(zhǔn)備,倒是很有伉儷情趣。

在“安史之亂”以后,胡風(fēng)大為收斂,社會上層女性穿男裝的記載就很少見了,但也不是完全沒有。

《舊唐書》就記載,到了晚唐武宗朝時,寵冠后宮的王才人穿男裝與武宗一同騎馬射獵,二人裝束相同、身姿近似,奏事者好幾次把王才人錯認(rèn)成了皇帝。武宗不但不加責(zé)罰,還深以為樂。

(摘自北京日報出版社《歷史的衣櫥》一書)