東來西傳:傳教士參與圓明園修造研究

段建強 張樺

清中葉始建的皇家園林圓明園,集中展現了中國園林文化藝術的成就,被譽為“萬園之園”。在圓明園長期的興造過程中,傳教士作為一個特殊的群體,在園中長期居住,并運用各自的才能,在園林、建筑、繪畫、園藝等多方面參與圓明園的園林與建筑興造。同時,他們也通過書信、繪畫、著述、郵寄等方式,將中國園林藝術介紹到西方世界,對西方世界認知、理解中國園林藝術起到了不可替代的作用。

筆者擬就圓明園興造過程中傳教士的作用及影響加以研究,以期對圓明園興造中的西方藝術影響進行探討;同時,將傳教士在其中所做出的貢獻及他們在中西方造園藝術文化交流中的作用加以闡述與總結。

1 東來:清宮傳教士群體與圓明園

1743年11月1日,耶穌會士王致誠神甫致函法國巴黎的達索先生,對他正在參與修造的中國皇家園林圓明園做了詳細的描述。這封信被認為是西方世界全面認識中國皇家園林的重要文獻。王致誠及其他傳教士們,如蔣友仁、晁俊秀、韓國英等神甫的書函也被認為是有關圓明園的第一手資料。尤其是王致誠的《帝都來信》[1],在被收入《耶穌會士書簡集》之后,又被單獨刊行并迅速傳入英國,被譯為英文本(圖1)[2],并被轉譯為歐洲多國版本,廣為流傳。

1 王致誠《帝都來信》首頁及正文,倫敦約瑟夫 斯賓塞譯本(1752年)The front page & main body of “A Particular Account of the Emperor of China’s Gardens near Pekin”,Jean-Denis Attiret,S.J.(1702 1768),London:1752.

2 乾隆二十九年(1764年)正月二十三日清宮活計檔所記王致誠史料Documents of Jean-Denis Attiret in Qing Dynasty

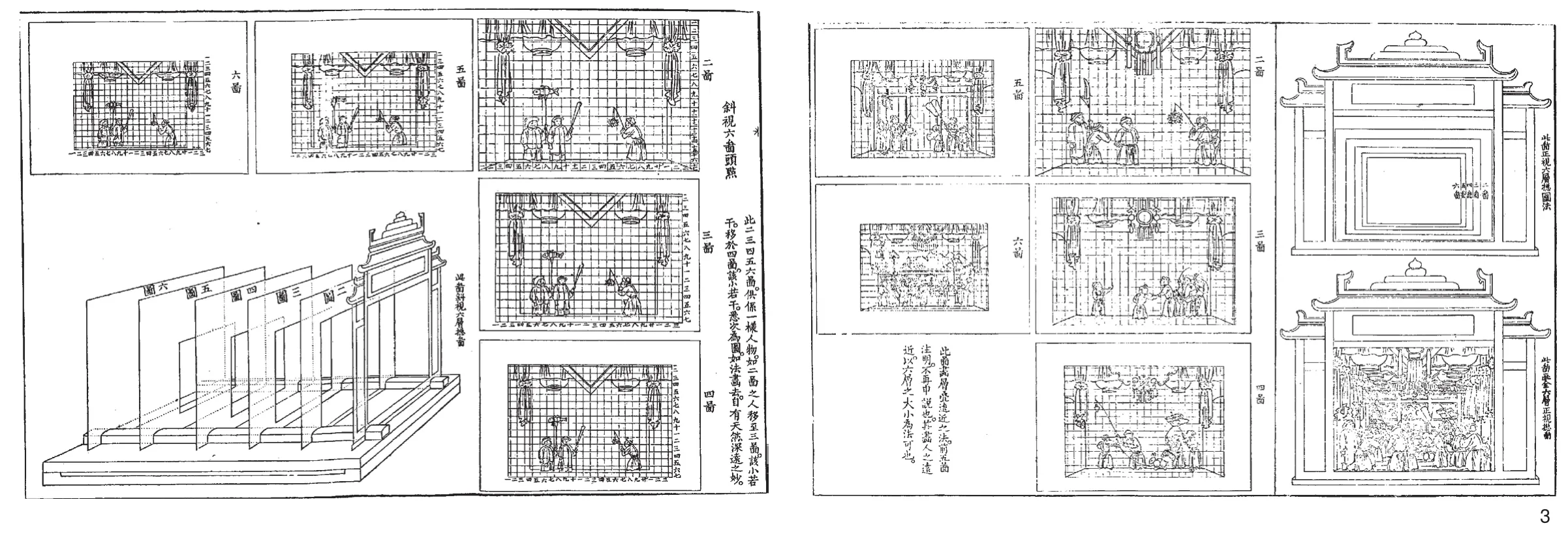

3 年希堯《視學》中的通景畫,雍正十三年刊本(1735年)The pages of “Perspective Drawings”,Nian Xiyao,Qing Dynasty,Beijing,1735

正是因為這些傳教士們來自東方的鴻雁傳書,使歐洲第一時間了解到中國皇家園林圓明園的興造情況、規模特征和藝術風格。使得發軔自法國啟蒙運動的中國熱,再次掀起了一個小的高潮。傳教士們在華活動及其見聞,成為人們審視、了解東方古國的特殊窗口,也對歐洲思想界、各國皇室的園林修造提供了迥異于本國文化和式樣的范例;同時,這些有關中國園林的記載,促進了歐洲有關國家,如英、法、德、瑞典等國的人們創作新園林,并成為式樣參照來源之一[3]。

傳教士是東西方文化交流中一個特殊的群體。他們出于宗教傳播的目的,遠渡重洋來到中國,通過各自的學識與技藝,進入清宮之內,服務于清代皇室,時間跨越數代帝王。其中如馬國賢、郎世寧、王致誠、艾啟蒙、蔣友仁、晁俊秀、韓國英等人,直接或間接見證了圓明園的興造過程。他們參與的這些造園活動,尤其是圓明園中長春園“西洋樓”建筑群及其景觀園林的設計,在東西方園林文化交流中占據重要的位置[3-4]。正如童寯先生指出,“標志歐洲建筑與造園藝術于18世紀首次引入中國皇居領域。同時,在歐洲如英、法等國也出現中國亭、園風格。在相互影響下,東西方交流,歐亞兩地鮮花次第盛開,而以長春園的花朵更為圓滿燦爛,可惜兩方都如曇花一現,成為歷史陳跡”[5]。

2 造園:傳教士與圓明園興造

傳教士們參與圓明園興造的工作,僅限于他們的專長范疇之內。他們所擁有的諸如繪畫、工程、園藝等技藝,對他們能夠以藝術和專業的眼光看待圓明園興造過程及結果,起到關鍵作用。郎世寧、王致誠、艾啟蒙等以繪畫參與了大量圓明園中建筑的修造和室內裝飾(圖2),尤其是“通景畫”的繪制和長春園內“線法山”的興造。而蔣友仁不僅參與而且設計了大量和“水法”有關的園林建筑和設施,其中較有代表性的是“大水法”和“諧奇趣”的噴泉設施。

2.1 線法:從“通景畫”到“線法山”

“線法”指根據透視線繪制的具有透視效果的繪圖技法,這種源自歐洲文藝復興時期畫家們的技藝,經傳教士們傳入中國。首先是郎世寧在清宮畫院中采用,后又經過王致誠、艾啟蒙、潘庭璋等的使用,并傳授給中國畫師后,在清代宮廷中廣為使用,這種畫法亦被稱為“線畫法”“通景畫”等。

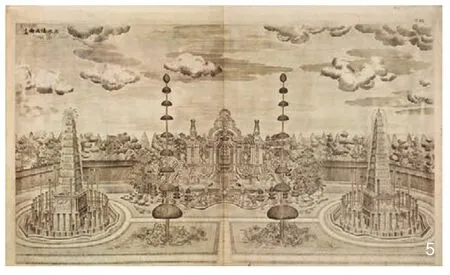

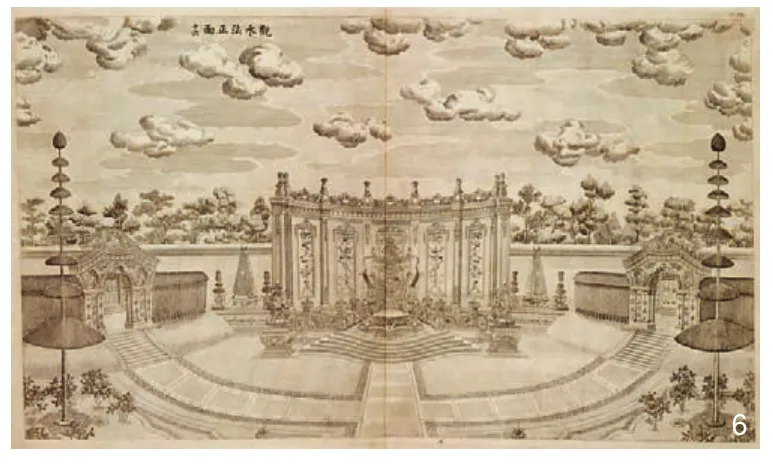

4 海晏堂銅版畫Main Hall of Haiyantang in Yuanmingyuan,Etchings of Yuanmingyuan

5 大水法銅版畫Grand Fountain Dashuifa in Yuanmingyuan,Etchings of Yuanmingyuan

6 觀水法銅版畫Grand Fountain of Guanshuifa in Yuanmingyuan,Etchings of Yuanmingyuan

較早在中國使用線畫法的是傳教士聶云龍(Giovani Ghirardini,1655—1723),1699—1704年他在華期間,在康熙皇帝召準營造的北京新教堂—北堂—內參照意大利安德里亞 波佐(Andrea Pozzi,1642—1709)在羅馬圣依納爵教堂天頂上的作品而繪制。聶云龍還教授透視學和油畫技法給他的中國學生。南懷仁也曾向康熙皇帝介紹過透視法。因此,郎世寧來華后,便與年希堯合作,將波佐的名作《畫家和建筑師的透視學》(羅馬,1698年)編譯成中文,書名叫《視學》,于雍正七年(1729年)初刻,雍正十三年(1735年)再版(圖3)。

《視學》的出版為線畫法的使用提供了更為便捷的方法。清代宮廷中采用“線畫法”的裝飾和陳設亦越來越多,今存較為典型的作品為故宮倦勤齋通景畫、養心殿通景畫等作品①。這些畫作都使用透視圖的畫法,直接繪制于墻面或畫在稱為“掛落”的裝飾布之上,以改變建筑空間的觀感和縱深。在圓明園長春園中,這種技法不僅被應用于多座建筑的室內壁畫和陳設,還被用來建造西洋樓景區的最后一處景觀—“線法山”。

“線法山”位于長春園的最東側,是整個景區的收尾景觀,因為占地已至盡端,相對局促,傳教士們參照凡爾賽宮各水池提升地面標高與透視效果的舞臺式布景建造方法,在有限的用地內開方池、造景墻—線法墻,以使空間達到產生深遠景致的效果。“湖東線法畫”的銅版畫顯示出,隔著“方池”東望,南北兩邊各分別砌筑平行磚墻5列,參仿街區式樣,并張掛油畫布景,上繪香妃故鄉阿克蘇伊斯蘭建筑十景,可隨時更換。遙對遠山輪廓,延至天幕,顯出無盡的空間,方河倒影又增加了透視的距離感和景觀效果[6]。

“線法山”部分是長春園興造的遠景收尾部分,也是整個工程的最終階段,時乾隆二十五年(1760年)②。

2.2 水法:從“風扇屋”到“大水法”

“水法”源自歐洲,因由傳教士傳入中國,亦稱“泰西水法”或“西洋水法”。明代徐光啟與傳教士熊三拔(Sabatino de Ursis)于萬歷四十年(1612年)合譯《泰西水法》,專門介紹來自西方的水利科學,在其本人《農政全書》中亦有相關內容之記載。明末來華的耶穌會傳教士鄧玉函(Johann Schreck)天啟七年(1627年)在《遠西奇器圖說》中明確記載“泰西水法”,附其基本構造并插圖。“泰西水法”用之于園林內的記載,則有清談遷《北游錄》中所載耶穌會士湯若望(Johann Adam Schall von Bell)宅園中的實例[7]③。

雍正五年(1727年)建于圓明園水木明瑟景區的“風扇屋”,便是利用“水法”技術建設的一處園林設施④。乾隆帝在《水木明瑟》詞序中稱“用泰西水法,引入室中,以轉風扇。泠泠瑟瑟,非絲非竹,天籟遙聞,林光逾生凈綠”[8]。據賈珺的研究,晚期樣式雷圖檔中便有風扇的畫樣[9]⑤。

據費賴之的研究記載,至乾隆十二年(1747年),當高宗偶見西洋畫中的噴泉,便問郎世寧耶穌會士中是否有人可仿制,郎世寧便推薦了剛來京不久的蔣友仁(P.Michael Benoist, 1715—1774),蔣友仁于是成為直接參與圓明園中西洋樓建筑景觀中諸水法設計的耶穌會士,古伯察認為這是蔣友仁在歐洲所學仿制水利機械的知識起到了作用。但蔣友仁也是在經過大量材料和工程試驗之后,方才獲得成功[4]⑥。

也因此有研究認為蔣友仁“是圓明園中安裝大水法的工匠,是新的噴水裝飾的創造人,包括著名的水鐘”[10]。童寯先生則認為,雖然水法工藝高超奇絕,蔣友仁當時采用的仍然是“龍尾車”技術⑦,與《遠西奇器圖說》《泰西水法》中所載取水車構造原理相同(圖4~6)。

3 西傳:傳教士與東西方園林藝術互通

傳教士們參與圓明園興造的過程中,通過各種方式將所見所聞傳遞到歐洲大陸,其中傳教士信札便是重要的媒介。傳教士們對中國園林藝術的認識,也經歷了一個不斷變化的過程。由于清代皇帝駐蹕進程的變化,需不斷往返于北京圓明園和熱河避暑山莊,早期隨行傳教士們對中國園林的認識,主要集中于關于帝王行蹤和園中活動的記述,較為典型的是馬國賢。但隨著郎世寧、王致誠、艾啟蒙等專業藝術家供職清廷畫院,觀察和描述園林的方式也有了很大改變。

3.1 東西方園林的比較視界

王致誠在他著名的《帝都來信》中,就經營布局、掇山理水、建筑式樣、室內陳設、花木栽植以及園中活動等方面,詳盡描述了他參與興造的圓明園,并對其造園藝術及與西方園林,尤其是法國園林的差異進行了總結[1]。

7 圓明園四十景圖之“日天琳宇”Drawing of Ritianlinyu,one of the 40 scenes of Yuanmingyuan7-1 彩色絹本Coloured silk scroll7-2 法國據此復刻之銅版畫Etching copies of Yuanmingyuan by France

在他們的園林之內,一改常律,從藝術條條框框的桎梏中解脫開來,追求不規則的美感。他們完全遵循這一原則,他們在這里所要表現的是天然野趣、幽隱逸趣,而不是嚴整之宮殿所遵循的藝術原則。我還尚未在這壯闊的園林之中發現有任何兩座小亭子是相雷同的,無論它們相隔多遠。或許您會認為,他們是從別的國家習得了各種樣式,或他們的營造都過于隨意,所造園林之各部分并無甚關聯。當您讀至此處時,可能會傾向于想象這樣的作品非常可笑,甚至有礙觀瞻,殊不知當您身臨其境地注視它們,您就會折服于這些不規則的藝術。所有絕佳的意境,都被精心營造,其美會漸次呈現。

這些傳教士們的東方來信,給人們提供了完全不同于歐洲新古典主義以來的設計原則。王致誠所言的不規則的美感、天然野趣、多樣性等原則,正是對應于當時歐洲園林景觀中強調對稱和空間無限延展、注重透視效果、崇尚規整劃一的原則。這些來自古老東方帝國的描述,引發了人們對歐洲園林藝術設計的思考,相應地啟迪了他們的設計(圖7)。

西洋樓景區的建筑群較圓明園內其他區域的密度相對密集,以集錦方式展示各種歐式樓、閣、亭、臺、噴泉等建筑與園林景觀的做法亦迥異于其他區域,區內栽植也如西歐般整飭劃一[11]。雖然滿足了清代帝王對西方文明的獵奇心理,但整個景區的占地面積不超過整個圓明三園總占地面積的2%,僅僅是以一個很小的局部來成片仿建歐式園林的一次嘗試,藝術成就雖有限,卻是18世紀中西方文化交流的重要例證[9]。

3.2 中國園林藝術在歐洲的影響

朱建寧指出:“自17世紀末以來形成的歐洲造園傳統及其演變表明,歐洲人曾努力模仿中國人的造園模式。在中國皇家園林的影響下,歐洲人重新拾起了‘園林是整個世界縮影’的觀點。造園觀點的轉變,也表明歐洲人觀察世界的方式從局部轉向整體。其次,歐洲人自18世紀以來形成的在‘自然’中休閑娛樂的傳統,無疑也受到中國園林的深刻影響。[12]”

18世紀下半葉,在歐洲掀起了一場模仿中國園林的造園熱潮,它對歐洲人造園觀念的轉變及后世西方園林的發展產生了深遠的影響。究其源頭,這種仿造中國園林的實踐有個專門的語詞:“英中式園林”,它是個來自法語的特殊詞匯Jardin Anglo-Chinois,專指源自英國的“中國式園林”。這個詞的出現與17、18世紀流行于英國的“中國式園林”有關[13]。

錢鐘書稱威廉 坦普爾爵士(Sir William Temple,1628—1699)是“第一個論述中國園林的英國人”:“到了威廉 坦普爾爵士,英國人的中國熱達到了頂峰。”1685年,威廉 坦普爾爵士在其《論伊壁鳩魯的花園》(Upon the Garden of Epicurus,1692年出版)中,盛贊中國園林如同是自然的一部分,表現出自然豐富的創造力。 他認為中國人從模仿自然中發現了“無序美”,并為之杜撰了一個詞 “Sharawadgi”。錢鐘書認為 “Sharawadgi”的含義是那種“故意凌亂而顯得趣味盎然、活潑可愛的空間”。

而童寯則論述稱,錢伯斯“是第一位認真研究中國園林的歐洲人”。指出錢伯斯在其大著《東方園論》(Dissertation on Oriental Gardening)中,在論述西方此段時期園林中的特征時,認為“Sharawadgi”是“斜入歪及”⑧,是“在其園林中,曲線和有意識的不規則”“空間布局將視界限于某個如畫院落,一個大型園林可有許多此類院落”[14]。而這些特征正與當時歐洲流行的古典主義的正統建筑、園林設計秩序及方法相對,成為重要的趨勢,影響了英國、法國乃至歐洲的園林設計。

趙辰則引述莫雷博士(Ciaran Murray)的論證,認為這一概念是坦普爾經由日語Sorowaji的誤譯,但亦指出:“中國的造園與景觀藝術在布局上并非17世紀英國人理解的不規則形態,中國人從來不刻意追求園林的形態,順應環境、自然,才是真正重要的。但是,對當時的英國人來說,需要一種不規則的形來打破規則的形,Sharawadgi提供的正是這種支持。”文化交流中的誤解和概念錯置使各文化在接納、吸收其他文化時,采取了相對功利性的解釋,甚至“發展出相應的理論和評價體系”[13],這是清中葉參與圓明園西洋樓修造的眾多傳教士們始料未及的結果[15]。

4 結論:文化內因變遷及影響

綜上所論,筆者從具體傳教士參與圓明園修造的進程到相關實例的解析,再到個別概念及其意義誤讀,分析了傳教士群體在中西方園林文化交流中的意義。

一方面,傳教士們在圓明園特定興造活動中,以其特有的風格特征和技法融合,促成了一種具有鮮明特征的藝術形式。在中國皇家園林內部,建造了長春園西洋樓景區;在歐洲,則促成了英中式園林的廣泛傳播。

另一方面,傳教士們通過參與圓明園的造園活動,以其個人視角對中國傳統園林藝術做的解讀和轉述,加深了兩種文化間的比照和互融,對東西方造園藝術的交流起到了積極的推動作用。盡管存在誤讀和想象,但傳教士們深入參與、客觀記錄圓明園修造打開了西方世界從文化內部理解中國傳統園林的可能性,也產生了實質性的影響。

當然,從總體上看,傳教士們在圓明園興造過程中,對圓明園的整體結果而言雖相當有限,但他們所起的作用和貢獻不可抹殺。如果置于東西方文化交流的框架下進行評估,顯然其性質和作用會遠超出他們作為具體宗教人士的活動或藝術家/學者、工程師/匠人和狹隘造園風格差異的范疇。本文筆者在梳理圓明園興造中的傳教士活動及其結果的過程中,通過對他們具體參與活動和造園結果的研究,可進一步厘清文化交流中哪些富于“文化吸引力”的內在動因促成了中方文化的互融,這將是有待繼續深化的領域。

注釋:

① 在《清宮造辦處活計檔》中,有多處傳教士們為清宮繪制“線畫法”之記載:“五月十六日,接得郎中李文照押帖一件,內開本月十一日太監胡世杰傳旨:養心殿內南墻線法畫一份,著艾啟蒙等改正線法,另用白絹畫一份。欽此。”(乾隆三十六年各做成做活計清檔)

② 童寯先生在其《北京長春園西洋建筑》一文中認為“線法山”是長春園西洋樓建筑的最終階段,時在乾隆二十五年。而孫若怡考證申國羨、金勛等人的說法,認為乾隆二十五至乾隆三十五年間,“線法山”仍經歷了多次的改造,完工時間并不確定。今就清宮活計檔案而言,此時尚有很多室內陳設的壁畫繪制工作并未結束,如乾隆二十五年三月二十五日,有“郎世寧為新建水法夕陽們內八方亭畫西洋畫;王致誠為新建水法三件畫絹畫人物四幅”的記載,可證此時很多工程尚在興造之中。同年六月二十三日、翌年四月初九日、五月三十日,新建水法房的裝飾工作仍在繼續。乾隆二十六年五月十六日,還有命“王致誠為‘諧奇趣’樓上西平臺九屏風背后畫堂畫油畫……”的記載。直至乾隆二十九年,仍有傳教士們為圓明園內如“瀛臺”“蓬島瑤臺”“玉玲瓏館”等繪制線畫法絹畫、壁畫、屏風等的記載。

③《北游錄》中記載:“丁酉……午同友人入湯道末園,中方池,通銅竅于井,井上轉鐵輪,則池水噴注如趵突,至四五尺。”見參考文獻[7]。

④ 孫若怡在其《圓明園西洋樓景區的園林建筑與精致文化》一書中,就圓明園內采用水法的地點做了詳細考證,認為早在雍正時期,“西峰秀色”和“水木明瑟”即已具備水法條件,而“風扇屋”則是在乾隆時期方才完成的水法設施之一。

⑤ 賈珺在其著作《圓明園造園藝術探微》中研究認為,這是現存最早的一處記載,來源于清宮圓明園內帖所記,而其所舉樣式雷圖樣則是晚期畫樣,并無實物。見參考文獻[8]174-175頁。

⑥ 古伯察在《傳教信札》卷IV中有記載:“……友仁費數年之功力,展其鮮有之天才,建造最工巧復雜而足賞心悅目之水機。就中若斗獸、若奔鹿、若水時計,皆其杰作也。”見參考文獻[4]851頁。

⑦ 童寯先生在其《北京長春園西洋建筑》一文的注釋中,兩次指出蔣友仁使用了“龍尾車”的輸水技術,與《遠西奇器圖說》《泰西水法》中所載取水車構造原理相同,并指出蔣友仁不可能采用如同期凡爾賽宮所用的水泵技術。見參考文獻[5]。

⑧關于“sharawadgi”,不同譯本有不同的譯法,如譯音為“斜入歪及”以及意譯為“曲折有致”者,但都是指向一種“不規則的、無秩序的美”。另據童明最新的《東南園墅》譯本,引述1989年版《牛津英語辭典》的相關解釋稱,“漢弗萊斯(A.R.Humphreys)認為sharawadgi在英國存在3種理解:不遵從數學原理,信奉不規則;在無窮變化之中尋找美;按照材料本身潛在的有機模式來對待自然材料。”見參考文獻[12]。

⑨ 圖 1引 自《A Particular Account of the Emperor of China’s Gardens near Pekin》;圖2引自中國第一歷史檔案館編,清中前期西洋天主教在華活動檔案史料(第4冊);圖3引自年希堯《視學》雍正十三年刊本(1735年);圖4~6引自西洋樓透視圖銅版畫,清乾隆年間內府雕版圖十、圖十五、圖十六;圖7-1引自《圓明園四十景圖詠》清乾隆九年絹本工筆彩繪本;圖7-2引自Georges-Louis Le Rouge的《Des Jardins Chinois》。