20世紀三四十年代的文人藝術與中國革命

——以黃賓虹、郎靜山及費穆為例

魯明軍

1933年5月,高劍父發表《對日本藝術界宣言并告世界》一文①,號召全世界有良知的藝術家行動起來,與違背人道的法西斯暴行作堅決的斗爭,希望通過藝術的力量,喚起更多民眾參與到救亡圖存的洪流中。這樣的聲音并非個例,它代表了當時大多數中國畫家的心聲和立場。期間,連(當時)一向反對“走向民眾”的傅抱石都積極予以響應:“中國繪畫在今日,頗有令人啼笑皆非的樣子。現在是什么時候了?你們還在‘山水’呀,‘翎毛’呀的亂嚷,這能打退日本人嗎?……和‘抗戰’或‘建國’又有什么關系?”②

作為同盟會成員,高劍父曾參與創立民國的革命活動,在他身上,藝術與政治始終是“二位一體”的③。有意思的是,就在他疾呼“藝術救國”之時,另一位畫家黃賓虹正游歷于巴蜀一帶,縱情山水與筆墨之間。要知道,和高劍父一樣,黃賓虹也經歷過革命的暗殺時代(行動),也曾是一位激進的行動者,他們還一同在上海創辦了革命刊物《真相畫報》;后來應康有為的邀請,黃賓虹擔任了《國是報》副刊主編。大概在“護國運動”(1915—1916)前后,因與康氏政見不合,毅然離開《國是報》,從此遠離革命前線,抽身退隱藝術界。抗戰期間,黃賓虹被迫困居北京,過著半隱居的生活,極少過問時政。不過,這并不意味著他反對“藝術救國”,只是他所謂“藝術救國”的內涵并不等同于高劍父。多年后,黃賓虹在一篇《養生之道》的文章中回應了高劍父的“藝術救國”論,他說:“高劍父先生大書‘藝術救國’,其實惟藝術方能救國。今日各國均知注重藝術與文化。……藝術是最高的養生法,不但足以養中華民族,且能養成全人類的福祉壽考也。”④顯然,對黃氏而言,“藝術救國”重在如何透過藝術和文化實踐訴諸民族精神乃至普遍的個人道德、意志的養成。更值得玩味的是傅抱石,他雖然嘴上如前引所說,但創作卻從未逾越傳統文人畫的界限。對此,石守謙概括道:“黃賓虹、傅抱石等沒有‘走向民眾’,并不意味著他們放棄了救國的時代使命。從另一個角度看,他們系以極端個人的方式投入了中國的對日抗戰。”⑤

作為黃賓虹的朋友,郎靜山使用的媒介雖然是攝影,但他的“集錦攝影”實踐同樣植根于中國文人畫傳統,也因此,他的作品常被歸為“畫意攝影”(Picturialism)。最早引介、倡導“畫意攝影”的是1923年由陳萬里、劉半農、吳緝熙、老焱若、錢景華等幾位在京的學者組建的“光社”。他們都擅長風光攝影,并融入了古代山水畫的意象⑥。但“畫意攝影”的真正集大成者還屬郎靜山,他將其與“集錦攝影”結合起來,創造出具有鮮明個人風格的方法和美學。不同于西方“畫意派”(包括“光社”成員)的是,郎靜山的“畫意攝影”來自中國繪畫,重心不在紀實,而是通過柔焦或暗房制作營造類似炭筆或水墨畫的效果。

與郎靜山相對的是當時占據主流的紀實攝影和新聞攝影。尤其對“畫意攝影”,紀實攝影家紛紛表現出不滿和不屑。沙飛說,“從事藝術的工作者——尤其是攝影的人,就不應該自囚于玻璃棚內,自我陶醉,而必須深入社會各個階層,各個角落,去尋找現實的題材”;羅光達則直言,“為什么要提倡新聞攝影?因為現在世界各國已經把它作為對內宣傳戰和思想戰的重要武器”⑦。可以看出,這些專注戰爭和社會記錄的攝影師,是如何針對和批評那些無視國難、陶醉于詩情畫意的攝影師的⑧。這樣的論調和上述高劍父、傅抱石所言并無二致,但郎靜山并不為之所動,依然堅持認為“畫意攝影”才是中國文化的至高境界。自不待言,和黃賓虹的山水畫一樣,“畫意攝影”所代表的是某些文人和知識階層的趣味,有悖于他們的對手所主張的“走向民間”或“大眾化”思潮。這一價值沖突不僅體現在繪畫界和攝影界,也同樣體現在文學、建筑及電影等各個領域。比如費穆,便是一位在當時同樣訴諸文人意趣的電影導演。

1948年內戰方殷之際,費穆因一個偶然的機遇接拍了《小城之春》。此片表征了當時一批既非激進亦非保守的知識分子在波濤洶涌中苦悶、迷茫的心境,與當時風頭正勁、受大眾欣賞的抗戰題材影片《一江春水向東流》(1947)、《八千里路云和月》(1947)等構成了極大的反差。《小城之春》上映后引發了左派知識分子的“圍攻”,認為此片在“解放戰爭迅速發展,人民運動處于高潮”的時代,卻背道而馳,大肆散布“消極、矛盾、頹廢、蒼白、病態、麻痹、苦悶、灰暗、凄凄慘慘戚戚、自我陶醉”⑨,宣揚小資產階級情調。該片雖然在昆明、重慶兩地反響熱烈,但上海觀眾卻反應平平,北平也很快就下線了。《申報》廣告顯示,該片于1948年9月23日首映后,在上海僅放映了十三天⑩。

看似無甚關聯的這些藝術論爭——畢竟繪畫、攝影和電影原本分屬三個不同的領域,之所以本文在此要放在一起討論,不僅因為黃賓虹、郎靜山和費穆念茲在茲的都是傳統文人意趣,也因為在某種意義上他們面對的是同一撥“敵人”:現實主義和大眾化運動。縱向地看,它們都是20世紀20年代前后“美術革命”及其論爭的延續,橫向地看,與之相應的還有“文學革命”中的白話文運動,包括新詩運動中“具體派”與“意象派”之爭等等?。本文要追問的是,這些貌似避世的文人藝術到底是如何參與革命的。換句話說,在激進的革命年代,這些所謂的文人藝術到底扮演著什么角色。

一、形式、理法與意境:文人畫美學的綿延與體變

影片《小城之春》,講述的是已婚女人周玉紋在丈夫戴禮言久病不起時再次見到昔日戀人章志忱的故事。顯然,在當時語境下,這樣的主題的確有點“不合時宜”,因此影片上映后即遭到左翼知識分子猛烈抨擊。但費穆對此并不認可。在一篇回應文章中,他說:“《小城之春》的‘本事’是我親筆寫的,片子也是親手剪的,并未遭受一寸一尺的檢測,是我自己沒有做到預期的效果,該向觀眾引咎。主要的原因是:我為了傳達古老中國的灰色情緒,用‘長鏡頭’和‘慢動作’構造我的戲(無技巧的),做了一些狂妄而大膽的嘗試。”?費穆尤其強調“古老中國的灰色情緒”,在他看來,電影其實和繪畫一樣,都講究神韻和格調,亦即“風格”。他也曾討論過繪畫,“一幅畫的風格是被畫在紙上的東西決定了的。某一畫家不能為了追求某一風格,而去畫一幅畫;必須是具備了怎樣的條件,才會有怎樣的風格。依樣畫葫蘆是可以的;東施效顰或者無病呻吟也是可以的;但,由于臨摹,仿造而成的畫,或全無生命力的創作,常是不能表現什么風格,甚至完全沒有風格”?。因此,他希望拍出一種具有中國畫味道的現代中國電影,而這里所謂的“中國畫”,主要指的是寫意的文人畫。說到底,費穆真正想營造的是一種意境或畫意,關心的是如何建構現代中國電影的民族風格。

影片最突出的特點是以長鏡頭為基本單位的影像結構。在眾多的長鏡頭中,畫面構圖和場面調度的造型元素,起著十分重要的作用。戴禮言在他房中出現的場景,多數時候是坐在床上,窗框的四邊構成了一個框:他確實被困在了病床上(圖1)?。影片的鏡頭高度時常低于劇中人的視平線——準確地說是低于站立者的視平線而接近一個人坐下來的目光的高度(圖2),這在戴禮言出現的場景中尤其明顯。所以,他在面對周玉紋、章志忱的時候,總是一種微仰的角度,透出自卑抑郁的感覺,而這一點也符合影片苦悶迷茫的氣氛。此外,影片中出現大量天空的鏡頭,亦帶有迷茫無望之感(圖3)?。這樣的情緒在評論者看來,則是一種虛空或空無?。溶鏡是影片中重要的造型手段之一,很多時候它替代了割接(圖4)。這一方面自然暗示著剪不斷、理還亂的情緒,另一方面,長鏡頭配以溶鏡的結構,也賦予了某種蒙太奇的表現力?。也因此,它一度被視為中國現代電影的先驅。但對費穆而言,他更關心的還是這樣一種形式和美學能否有效融合或傳遞傳統文人畫的意趣和境界。

圖1 費穆 《小城之春》截幀-1 1948

圖2 費穆 《小城之春》截幀-2 1948

圖3 費穆 《小城之春》截幀-3 1948

圖4 費穆 《小城之春》之溶鏡畫面 1948

圖5 郎靜山 春樹奇峰1934

圖6 黃賓虹 筆法圖 時間不詳

和費穆一樣,郎靜山也接受過西方現代藝術的熏染,早年在報社工作時跟隨曾留學英國的吳稚暉學習攝影和制版。1934年,他以中國畫理融入攝影,結合中西藝術與科技創造了獨具特色的“集錦攝影”。按郎靜山的說法,“集錦攝影”不僅借助古代山水畫的形式,古代畫論本身也是“集錦”這個概念的源起之一,甚至認為,攝影的源頭是中國傳統“六藝”(即禮、樂、射、御、書、數)?。1941年,他在《集錦照相概要》一文中寫道:“集錦照相,乃將所得之局部,加以人意組合之,使成完璧。此即吾國繪畫之所謂經營位置者也。”?他毫無違和地將謝赫的“六法”應用于攝影中,以產生“影中有畫,畫中有影”的視覺效果和美學風格,其著名的《靜山集錦作法》就是以謝赫的 “六法”(“氣韻生動”“骨法用筆”“應物象形”“隨類賦彩”“經營位置”“傳移模寫”)為基本框架和結構撰寫的,并據此創作了《春樹奇峰》(1934)(圖5)、《絕嶂回云》(1942)、《曉風殘月》(1945)等經典作品。

郎靜山提到中國畫與攝影“理法相通”?,而黃賓虹一再強調的也是畫之“理法”。后者亦曾多次提及謝赫“六法”,在此基礎上還提出了一套非常具體的理論,其繪畫實踐也自然依循這套理論。比如他區分了筆法、墨法和章法,并認為筆法是根基和核心,“章法次于筆法、墨法之后而論之”(圖6、7)?。郎靜山也曾提到用筆,他說:“繪事以筆為軀干,以墨為陰陽,軀干之中又求筆致,一筆之中又有其姿態,其趨向,而抑揚頓挫之若合符節,格制俱老,凡此諸端均須有力,方可為骨法也。在照片中線條深刻,分界明朗,而能將陰陽向背、明晦,一望而層次井然,若能如此即識書之骨法,融會而貫通之,骨法之道用之于筆墨,亦可用之于照片即陰影反差黑白分明也。”?可以看出,所謂“集錦攝影”和“畫意攝影”并不僅僅取決于形式、章法或“經營位置”,它同樣關乎內在于陰陽向背和明暗之間的力量和涵養。甚或說,在郎靜山眼中,“集錦”與其說是目的,不如說是手段。這里還要指出的是,黃賓虹的實踐從未脫離繪畫史的維度,在師法古人的過程中,大多時候他并不限于一家,而是集合、融匯了多個古代的對象。這一師古邏輯,多少帶有些許“集錦”的色彩。當然從根本而言,它依舊是一種內在的筆墨交織和精神融匯,而并非一種簡單的圖式拼貼。這亦表明,無論通過何種路徑,有一點是一致的,黃賓虹和郎靜山都在通過不同的媒介語言追摹古意,目的無外是要建構現代的中國繪畫和中國風格的攝影。

圖7 黃賓虹 墨法圖時間不詳

在這之前,攝影界曾有“寫意”與“寫真”或“清”與“糊”之分?,電影界則有“軟性電影”(形式)與“硬性電影”(內容)之爭?,美術界亦有著名的“二徐”(徐志摩與徐悲鴻,或現代主義與現實主義)論戰。然而,基于文人(士夫)畫的視野,這些分歧和爭論似乎可以盡數化解——盡管文人畫的實踐本身更接近“形式”,但其并未完全抽離“內容”。黃賓虹抱持的是傳統的筆墨理法,在費穆這里是長鏡頭、蒙太奇,郎靜山則創造了“畫意集錦”,三位所選擇的形式路徑固然有別,然因身處同一個時代,加上共同的風格、美學志趣,暗示著他們或許傳遞的是同一種政治:現實主義不是他們的選擇,但并不意味著他們無關革命現實與政治;并未迎合或”討好”大眾,也不意味著他們將自己置身于民族與家國之外。當然,選擇文人美學與士夫認同,并不等同于退守古代,相反,他們所關心、塑造的恰恰是現代中國的藝術認知。三位藝術家對西方繪畫、攝影和電影等藝術媒介也都有相當程度的了解,而且他們的創作都多少帶有些許現代主義和形式主義的影子,然而,他們所追求的并不是西方現代主義或形式的普遍性,而是通過回歸傳統,意圖塑造一種新的民族性和國家認同。

二、“舊山河”與“新山水”:士人的目光及其國族認同

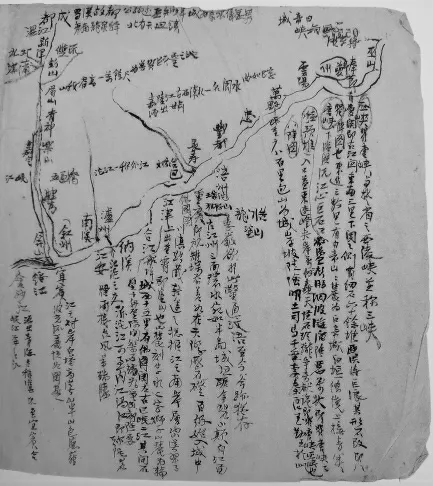

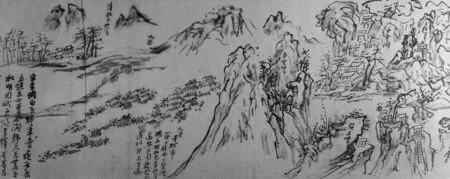

20世紀三四十年代,黃賓虹四處游歷,走遍了大江南北,天目山、雁蕩山、黃山、武夷山、青城山等風景名勝都留下了他的足跡和畫稿(圖8、9)。也許與其自身經歷有關,地理或文化地理在其創作中一直扮演著重要的角色。在此基礎上,他借助了大量歷史文獻與傳統繪畫技巧,甚至還援用了古代版畫的形式與圖像志的表達,他的感受也因此被賦予了某種歷史性。他曾說過:“畫學自宋南渡,至于南方,畫家僅就江南風景寫之,多屬平遠景,無大丘壑。……此山之丘壑,每出畫家意想之外。”?這也說明黃賓虹何以多次提及“師古人”不如“師造化”,因為只有在自然中方能悟得畫之真理,也才能更深切體驗山水之根本要旨。黃賓虹留下了大量的畫作和畫稿,不像大多畫家,通常作品的完成度很高,作品都有題目并標有時間,而黃賓虹的大多數作品都像是臨時即興的創作,它們未注時間,且幾乎所有的題跋都是畫論,而非詩詞歌賦。換句話說,這些作品更像是他行旅名山大川的見證和體認山河的記錄。在這個過程中,他一方面訴諸造化內在之理,進而創造了一種新的山水風格;另一方面,其中處處可見“殘山剩水”意象,又仿佛是山河破碎、禮崩樂壞、人心不古的表征。無論是高遠之“行旅”,還是深遠之“林泉”,抑或平遠之“隱逸”,所有這些古代山水畫意象在黃賓虹筆下都多多少少被賦予了某種“殘山剩水”的色彩。與其說它們是一幅幅象征著文脈延續的“山水”,不如說是一片喻示著家國情懷的破碎“山河”?。

圖8 黃賓虹 寫生計劃(草稿) 時間不詳

圖9 黃賓虹 武夷山寫生畫稿(局部) 時間不詳

黃賓虹曾臨摹過黃易的《訪碑圖》(圖10),何時所臨,他沒有標明,也無資料可查,其中的動因除了尚古之思和筆墨上的認同以外,尤值得一提的是,《訪碑圖》蕭索、孤冷的意象,到黃賓虹筆下卻是一片由焦墨書寫的“破敗”“凌亂” 的“廢墟”。在巫鴻看來,黃易《訪碑圖》本身就傳布了有關古代廢墟的知識,只是不同于17世紀明遺民畫家,廢墟對他們而言本身就有著豐富的象征意義,意圖喚起強烈的政治情感;白謙慎也注意到,此時屢屢出現在畫面中的“殘碑”形象正是他們對前朝的詩意象征?。身處18世紀的黃易自然無此意識,倒是黃賓虹的意臨似乎更接近明遺民筆下的“殘碑”形象。誠如石守謙所說:“徐悲鴻、高劍父等人的筆墨變革皆出于‘走向民眾’的動機,也得到來自社會的支持。但對于黃賓虹、傅抱石等人而言,讓‘筆墨’走向民眾,或將寫實作為筆墨的框界,都可能限制了筆墨的潛力。明清以來的筆墨發展史除了將之從寫形的束縛中解放出來外,其實另外也賦予了一種形式之外的足以應付困境的精神力量。清初的遺民畫家們即是以此表達了身處逆境中的崇高氣節,形成其精神提升的典范。在20世紀三四十年代中日戰爭發生之前后,畫家如黃賓虹、傅抱石等人都在所謂明遺民畫家的藝術中找到了這種精神力量。讓他們深信對其之努力探索,可以轉化為文化戰力,救國家于危亡。”?當然不能否認這也可能只是一幅臨時意臨的畫稿,但透過畫面所傳遞的氣息,我們依然可以感知黃賓虹的情緒和心志:這種荒蕪的“廢墟感”不正是戰火中“破碎山河”的象征嗎?

圖10 黃賓虹 黃易作訪碑圖之一 紙本水墨31.5×23cm 時間不詳

圖11 費穆 《小城之春》截幀-5 1948

圖12 費穆 《小城之春》截幀-4 1948

圖13 郎靜山 曉汲清江1940 年代

圖14 郎靜山 汀樹遙岑圖(與吳湖帆合作) 1943

影片《小城之春》表現的是幾位普通知識分子的命運和精神困境,不同于此前的《天倫》(1935)、《孔夫子》(1940)具有明確的道德標準,這里并沒有訴諸簡單的善惡判斷,而是散發著一種“奇異的情感魅惑”?。據最初的編劇李天濟回憶,影片中的小城是他的家鄉鎮江,戴家的大院就在他家的隔壁。抗戰勝利后,他回去時發現戴家大院毀于戰火,成了一片廢墟(圖11、12)。戴禮言的原型是他大哥,但也有他自己的影子,有他的苦悶和希望。據說,他就是在一種左沖右突、苦無出路的煩悶和困境中完成了劇本的寫作?。說到“煩悶”,這亦非個例,可以說是30年代以來中國青年人的一種普遍的精神狀態。王汎森指出,對于當時的大多數青年人來說,“煩悶”的第一個理由即是國家民族之衰落,而又不知從何處下手解救;與此同時,什么是“人生”也成為一個問題?。《小城之春》的故事看似平常,但幾乎含括了所有的“煩悶”。

中國現代文學藝術史上,“小城”“小鎮”是常出現在小說、詩歌和電影中的一個意象。譬如在魯迅筆下,小鎮總是顯得那么荒涼、單調,毫無生氣。其中刻滿了傷痕和污點,充斥著疾病和死亡,彌漫著謙卑與屈辱、墮落與衰敗。這樣一種“哀憐”情緒與費穆鏡頭中的憂郁暗淡和悲悲戚戚顯然是一致的。和魯迅一樣,《小城之春》真正關懷的還是知識分子普遍的道德危機和精神困境?。而巫鴻則通過“廢墟”這一意象提供了不同的解讀視角。他認為,《小城之春》中的古城和廢宅所代表的,正是中國在那一特殊歷史時段里交織在一起的兩種往昔:自然的變遷與戰爭的災難?。巧合的是,這里的“廢墟感”也正好回應了前述黃賓虹《黃易作訪碑圖之一》中的“山水”(自然)和“山河”(戰爭)意象。

再看郎靜山。透過創作于40年代的《曉汲清江》(圖13)《曉風殘月》等作品可以看出,他所營造的既像是傳統中國的“世外桃源”,又像是鼎革之際家國衰亡時的“殘山剩水”,然而都蘊含著他難以抑制的國族認同和歷史感懷。他早期的大多作品,皆帶有超現實和浪漫主義的色彩,這種傾向也在某種程度上吻合了中國古代繪畫藝術的創作主流。他還曾與吳湖帆合作了仿倪云林山水《汀樹遙岑圖》(1943)(圖14)。畫面題材多為佛門的清幽,或道家的“出世”,無論是獨坐的賞溪者,還是悠閑汲水的勞動者,都顯露出與時代不相融合的安逸、孤獨、超脫現實的創作情感,從而形成了他獨特的風格和觀念。從小接受傳統藝術和文化教育的郎靜山,始終將追求文人意趣和士夫認同作為他藝術實踐和生活的目標。直到晚年,他依然穿著布履長衫?。

黃山是郎靜山和黃賓虹共同熱衷的主題,他們都是“黃社”成員,并留下諸多相關題材的作品。郎靜山的第一幅集錦攝影作品《春樹奇峰》就是以黃山為母題,而在黃賓虹這里,黃山不僅是描繪、師法和研究的對象,同時也喻示著藝術家的心理和精神狀況。在明遺民畫家的筆下,黃山一直是以“非現時與非現世”的“世外山”形象出現的?,如弘仁的《黃山圖》冊頁描繪了60處黃山勝景,其線性渴筆和極簡的皴法?,特別是畫面所傳遞的孤獨感,對黃賓虹影響至深,不僅體現在筆墨旨趣,也體現在內在的精神層面。對于二人的選擇,我們可以引申為一種“遺民”情結,而其背后無疑是更深的文化意識和國族認同。

從“舊山河”到“新山水”,看得出來三位藝術家都深具傳統士大夫的認同意識,但他們并不是反西方主義者,也不是保守主義者,西方繪畫、電影和攝影對他們而言并不陌生,也可以說恰恰是因為了解西方,才選擇回到中國傳統。如前所言,回歸傳統并非是退守古代,而是在歷史的文脈中推進、展開新的國族敘事。費穆被視為中國現代電影的先驅,黃賓虹也常常被拿來與西方現代派比較,郎靜山的“集錦攝影”則被視為是“清末以來眾多國畫現代化嘗試中最成功的一環”?。當然,作為一種政治行動,他們的實踐和言論不僅體現在作品的形式與風格、題材和內容上,也同樣體現在他們所選擇的媒介本身。

三、繪畫、攝影與電影:媒介作為倫理政治實踐

早在19世紀中葉,中國個別通商口岸已設有照相館,到世紀末,不光人像攝影,與山水畫有關的風景攝影也已出現在上海。風景攝影的流行,自然引起畫山水人士的注意?。曾受蔡元培大加贊美的“新派”山水畫家陶冷月,可能在此時即開始運用攝影照片作畫,比如其廣受注目的“月景圖”與“瀑布圖”都與攝影照片有著直接的關系?。與此同時,山水畫也逐漸進入了攝影家們的創作視野,隨之,攝影與繪畫的關系及所謂“美術攝影”亦成了備受攝影界關注和爭論的問題之一。

1923年,許士騏在《心聲》雜志發表的《攝影與繪畫》一文,是目前所見國內最早關于這一問題的闡述。雖是一篇短文,但足以表明其觀點:“自然得攝影而益彰,繪畫得攝影而愈實,二者之關系如影隨形,未客相棄。”?次年,陳萬里提出了攝影藝術化的問題?,據顧頡剛所言,陳通過研習中國畫以提高自己的攝影技術?。對攝影與繪畫的密切關系,劉半農是第一個反對者,他明確指出:“畫是畫,照相是照相,雖然兩者間有聲息相通的地方,都各有各的特點,并不能彼此模仿。若說照相的目的在于仿畫,還不如索性學畫干脆些。”基于此,他還區分了“寫真照相”與“寫意照相”?。1928年,在《美術攝影談》一文中,胡伯翔提出了“美術攝影”這一概念,但實際上他也并不認同攝影繪畫相通的觀點?。再往后,汪亞塵認為繪畫與攝影不僅有著本質的差別,而且還有高下之分?。針對這些說法,郎靜山不以為然,他始終力主攝影與“吾國繪事相同”?。

誕生于19世紀中后期的“畫意攝影”的核心理念是畫面中影調、線條、平衡等美學元素的重要性遠超過照片的現實意義,而其極力主張的“意境”亦恰好對應了本雅明所謂的“靈暈”(aura)。19世紀末,“畫意攝影”傳入中國。不過,中國攝影師們很少采用類似拼貼、疊合等方式,而是通過直接的拍攝和采用特殊工藝的制作訴諸類似繪畫的效果。值得一提的是“畫意攝影” 一詞,其詞根是圖畫(Picture),在中國被譯成“畫意”,而漢語“畫意”一詞實則源自北宋郭熙的《林泉高致》,故其本身就帶有傳統中國山水畫的意味。

郎靜山無疑是“畫意攝影”最大的受益者,但他的目的不是從攝影轉向繪畫,在他眼中攝影本身就是繪畫。他關心的與其說是如何使用攝影,不如說是攝影媒介本身。據說他關于“集錦攝影”的最初意念,來源于兒時繪畫老師紀月莊的獨門奇技。因家中空間狹窄,紀月莊無法攤畫大尺幅作品,于是他將一丈二尺的大畫紙對折多次后逐面翻畫,完成后再將畫紙攤開,則變為一幅完整的巨幅山水。郎靜山曾說這種獨特的作畫方式對他日后的“集錦攝影”多有啟發?。而這也提示我們,他何以如此重視暗房技術,本質上這兩種技術是一致的。反之,亦表明從一開始他就將“集錦攝影”視為繪畫,并保留了傳統文人畫的觀看方式和感知邏輯。于是,反大眾化便成了它與一般攝影之間的區分。毫無疑問,這里的反大眾化本身也是一種政治,準確地說,是一種基于媒介的革命與政治。

盡管此時各種西方藝術媒介紛至沓來,但黃賓虹似乎始終不為所動,依然堅守傳統文人畫媒介,至少目前尚無確切證據證明他的繪畫與攝影、電影有直接的關系。不過,數年前李偉銘還是發現了蛛絲馬跡,或可拿來作為間接證據。1912年,黃賓虹在《真相畫報敘》一文中指出,西方繪畫與傳統的北宋諸畫同樣具有真實的再現功能;攝影術為他及其盟友在師法古人和師法自然方面提供了有效的經驗?。據他所說,這一觀點實際得自《真相畫報》粵中諸友在這方面所作努力的啟發。其中最重要的是蔡守(字哲夫,1879—1941)。如《蜀中山水》一畫跋云“臨蜀中攝影。我用我法,不求似誰家筆意。哲夫志于海角寓”?,指明其畫由臨摹照片而來。當然,蔡守也并非無名之輩,1908至1911年期間曾與黃賓虹同為《國學叢書》的編輯,也一起參加過南社的集會并參與鄧實主持的《國粹學報》的編輯工作,可見他其實有一定的古典修養。作為他的好友,黃賓虹自然熟知他的攝影繪畫實踐。蔡氏關心的是“來自實地觀察的經驗是否在他的筆下獲得準確的表述,即繪畫在他這里是否能夠成為追求知識、認識世界的一種有效的手段”。對黃賓虹而言,文人畫的核心還是筆墨及其背后的士夫認同,因此他的繪畫不是如何“革”文人畫的“命”,而是如何在文人畫歷史的內部進行革命。

黃賓虹從來都不是頑固的守舊者,也不是盲目的趨新者,他并不反對“新”,他要做的不是“為新而新”,而是如何“推陳出新”——這原本就屬于文人畫自身的邏輯。問題在于,文人畫本身作為媒介,不同于攝影、電影和西方繪畫的是,它并不自足。換句話說,“文人畫”這個概念本身就決定了我們無法脫離文人或士大夫這個前提來討論繪畫,唯有在文人史或士大夫史這個維度上,我們方可展開關于文人畫的分析、論辯和想象。這一“非自足性”不僅體現在文人畫的身份前提,也體現在其與觀眾之間的緊密關聯或共構性中。這意味著,“文人(士大)畫”不僅是一種審美、風格的選擇,本身也是一種政治和道德實踐。在費穆這里,電影亦復如此。

費穆指出,作為一種媒介,電影之所以能捕捉“現代”的感覺,不僅是因為其視覺上讓人驚艷,也不僅因為這一媒介可以如實呈現真實(甚至對某些人而言是真理)。在現代這個歷史關口上,電影以獨特的聲光色電將人與世界關系的變幻表現得淋漓盡致。可是,電影要變成中國的,就必須參與中國藝術古今演變之列,諸如王國維的詞話、梅蘭芳的戲曲,讓它成為歷來展現“文心”的最新繼承者。顯然,在費穆這里,電影作為媒介就不再是自足的,它本身是文人藝術的一種類型。費穆不僅借鑒了梅蘭芳戲曲的舞臺感、王國維詞話的意境、黃賓虹山水的格調,而且,其電影所傳遞的是同后者一樣的感知、文化和政治,它也因此被其命名為一種“活動繪畫。不過費穆要做的不是用電影作為工具來表達文人意趣或政治姿態,而是探索如何將電影本身變成文人藝術的一部分。對他而言,這既是文人畫的革命,也是電影語言的革命。

《小城之春》拍攝于1948年,正值國共激戰之際。但費穆并不想服務于任何意識形態,更無意將電影作為政治和戰爭的工具。然而我們又不得不承認,其本身無法脫離這一特殊的時代背景。假設沒有戰爭、政治,沒有雅俗抉擇,興許費穆呈現給我們的是另一番景象。故從另一個角度看,這也是費穆“文人電影”或“畫意電影”的政治意涵之所在。電影(包括攝影)就是一種具有大眾屬性的媒介,而費穆的實踐則恰恰是為了抵抗它的這一屬性。事實上,《小城之春》也非孤例,曹禺的《艷陽天》(1948)、桑弧的《哀樂中年》(1949)等,都帶有“文人電影”的色彩。在他們身上,都帶有傳統文人士大夫階層的影子,其既不在意識形態較量中使電影作為政治工具,也不想接受大眾趣味而迎合市民階層,而是要通過非情節化的敘事策略,訴諸情感、倫理、人性和歷史的穿透力。與郎靜山的“畫意攝影”、黃賓虹的“士夫山水”一樣,他們不是不關心現實,而是不想被現實所俘獲,通過一種遺世獨立的姿態和完全個人化的美學結構、倫理意識,更深地思考和介入現實的內在肌理。

余 論

我們曾一度將黃賓虹、費穆和郎靜山歸為保守派,但實際上他們既不是保守主義者,也不是激進主義者,既不是改良派,也不是革命派,換句話說,在他們身上,既有保守改良的影子,也不乏藝術語言上激進革命的蹤跡。二者微妙而又復雜的內在張力恰恰構成了他們的語言邏輯和美學結構。值得一提的是,三位藝術家雖然在三四十年代有著共通的審美旨趣和政治意識,但后來卻選擇了不同的道路。解放前夕,費穆遷居香港,與吳性栽合辦了龍馬影業公司,在執導《江湖兒女》尚未拍完時便因心臟病突發辭世,享年45歲。1949年夏,郎靜山舉家南遷臺灣,終身熱心攝影事業。而黃賓虹則毅然選擇留在了大陸,1949年8月被聘為國立藝術專科學校(杭州)教授;1953年中央美術研究所成立,被聘任所長一職;兩年后,因病去世于杭州。

三位藝術家最終的人生和政治選擇固然有別,但似乎并不妨礙我們對他們藝術實踐及其思想、認同的理解和判斷。黃賓虹被視為最后一位士夫畫家,他的離世標志著一個藝術時代的終結。費穆病逝后,類似《小城之春》這樣的文人電影和“灰色情緒”也近乎絕跡。1949年后,社會主義現實主義主導了中國藝術與文化,至“文革”十年,美術、電影、攝影、音樂等都成為政治宣傳的工具。改革開放以來,在新的“西潮”激蕩下,文人傳統及其藝術風格依然隱沒在激進的浪潮中。遲至80年代末90年代初,伴隨著文化思想界的激進與保守之爭以及后來的所謂“告別革命”,黃賓虹和費穆才再度浮出水面。郎靜山則在1991年5月重返闊別四十二年的上海,帶回了他付諸一生心力的“集錦攝影”和“畫意攝影”,這一年他剛好100歲。

也是在這前后,尚在原浙江美術學院油畫系讀書的楊福東第一次看到了郎靜山的集錦攝影和費穆的《小城之春》,不僅深深為之吸引,亦啟發了他后來的藝術方向和審美旨趣。他所謂的“小文人電影”即萌芽于此。自1997年以來,他歷時五年完成的長片《陌生天堂》(圖15)無疑是對費穆、郎靜山乃至整個20世紀早期文人藝術的一部致敬之作。2002年,應非裔策展人奧奎·恩維佐(Okwui Enwezor)的邀請,《陌生天堂》參加了第11屆卡塞爾文獻展,意味深長的是,這屆文獻展的主題是極具政治性的“后殖民與全球化”。

① 載《藝風》1933年第1卷第5期。轉引自李偉銘《戰爭與現代中國畫——高劍父的三件繪畫作品及其相關問題》,載《文藝研究》2015年第1期。

② 傅抱石:《中國繪畫在大時代》,轉引自石守謙《繪畫、觀眾與國難:二十世紀前期中國畫家的雅俗抉擇》,載《臺灣大學美術史研究集刊》2006年總第21期。

③ 李偉銘:《藝術與政治二位一體的價值模式》,《傳統與變革:中國近代美術史事考論》,商務印書館2015年版,第311頁。

④ 黃賓虹:《養生之道》,《黃賓虹文集·書畫編》下,上海書畫出版社1999年版,第446—447頁。

⑤? 石守謙:《從風格到畫意:反思中國美術史》,(臺灣)石頭出版公司2010年版,第380頁,第389頁。

⑥??? 陳申、徐希景:《中國攝影藝術史》,生活·讀書·新知三聯書店2011年版,第214—217頁,第294頁,第186—187頁,第294頁。

⑦ 蔣齊生、舒宗僑、顧棣編著《中國攝影史:1937—1949》,中國攝影出版社1998年版,第86—88頁。

⑧? 孫慨:《論“郎氏風格”之源流》,《“攝影藝術新進路”——郎靜山國際攝影論壇論文集》,郎靜山攝影藝術獎評獎委員會,2008年,第7頁,第9頁。

⑨ 石琪:《玲瓏妙趣的弦外之音——〈小城之春〉》,黃愛玲編《詩人導演:費穆》,香港電影評論學會,1998年,第299頁。

⑩ 蘇文瑜(Susan Daruvala):《費穆電影〈小城之春〉中的美學與道德政治》,朱怡淼譯,載《當代電影》2016年第8期。

? 參見鄭毓瑜《姿與言:詩國革命新論》,(臺灣)麥田出版公司2017年版,第269—315頁。

? 費穆:《導演、劇作者——寫給楊紀》,《詩人導演:費穆》,第99頁。

? 費穆:《風格漫談》,《詩人導演:費穆》,第112—115頁。

?? 費穆:《宜乎中國·超乎傳統——試析〈小城之春〉》,《詩人導演:費穆》,第285頁,第286頁。

?? 天聞:《批評的批評——關于〈小城之春〉》,《詩人導演:費穆》,第280頁,第278—280頁。

? 郎靜山:《靜山語錄》,湖北省博物館編《畫影江山:郎靜山攝影作品特展》,文物出版社2012年版,第151頁。

? 郎靜山:《集錦照相概要》,1941年自印。

?? 黃賓虹:《講學集錄》,《黃賓虹文集·書畫編》下,第69—81頁,第90頁。

? 郎靜山:《靜山集錦作法》,《畫影江山:郎靜山攝影作品特展》,第145頁。

? 陳一愚:《中國早期電影觀眾史(1896-1949)》,中國電影出版社2017年版,第164—171頁。

? 參見蕭馳《詩與它的山河:中古山水美感的生長》,生活·讀書·新知三聯書店2017年版,第390—391頁。

?? 巫鴻:《廢墟的故事:中國美術和視覺文化中的“在場”和“缺席”》,肖鐵譯,上海人民出版社2017年版,第75—76頁,第171、177頁。

?? 陳墨:《流鶯春夢——費穆電影論稿》,中國電影出版社2000年版,第367頁,第368—369頁。

? 王汎森:《“煩悶”的本質——“主義”與中國近代私人領域的政治化》,《思想是生活的一種方式:中國近代思想史的再思考》,(臺灣)聯經出版事業股份有限公司2017年版,第113—163頁。

? 張英進:《中國現代文學與電影中的城市——空間、時間與性別構形》,秦立彥譯,江蘇人民出版社2007年版,第33—37頁。

? 邱才相貞:《黃山圖:17世紀下半葉山水畫中的黃山形象與觀念》,文化藝術出版社2013年版,第199頁。

? 巫鴻:《聚焦:攝影在中國》,中國民族攝影藝術出版社2018年版,第226頁。

? 漢寶德:《國畫的科學化——回顧郎靜山的藝術》,轉引自《名家·名流·名士——郎靜山逝世廿周年紀念文集》,臺灣歷史博物館,2015年,第244頁。

??? 石守謙:《山鳴谷應:中國山水畫和觀眾的歷史》,(臺灣)石頭出版公司2017年版,第350—351頁,第351—357頁,第351頁。

? 許士騏:《攝影與繪畫》,祝帥、楊簡茹編著《民國攝影文論》,中國攝影出版社2014年版,第32頁。

? 陳萬里:《〈大風集〉自序》,龍熹祖編著《中國近代攝影藝術美學文選》,中國民族攝影藝術出版社2015年版,第118—119頁。

? 顧頡剛:《從極不美的境界中照成它美——〈大風集〉序二》,《中國近代攝影藝術美學文選》,第134—135頁。

? 劉半農:《半農談影》,《中國近代攝影藝術美學文選》,第177、196頁。

? 胡伯翔:《美術攝影談》,《中國近代攝影藝術美學文選》,第211頁。

? 汪亞塵:《四十自述》,載《文藝茶話》總第2卷第3期,1933年10月。轉引自王震、榮君立編《汪亞塵藝術文集》,上海書畫出版社1990年版,第11頁。

? 《〈郎靜山攝影專刊〉自序》,《中國近代攝影藝術美學文選》,第252頁。

? 黃賓虹:《真相畫報敘》,載《真相畫報》1912年第2期。轉引自李偉銘《傳統與變革:中國近代美術史事考論》,第72頁。