看雜技劇、舞臺劇之比較感觀

文︱賴萍(成都市文化藝術學校)

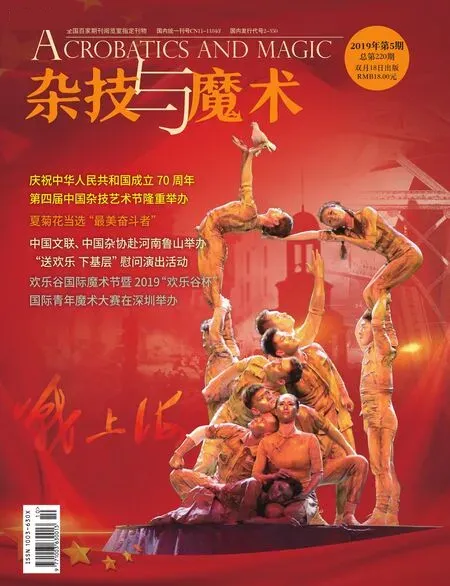

圖︱上海雜技團提供

作為一名雜技人,筆者在今年七月接連觀看雜技劇《戰上海》《X綺幻之鏡》和舞臺劇《永不消失的電波》之后,心中不禁生出很多想法,并再一次對雜技這一藝術門類產生了重新的審視和思考——雜技到底是怎樣的一種藝術?它的藝術形態是否具有更為廣闊的拓展空間?雜技和藝術及技藝的關系又是什么?未來中國的雜技表演該向何方發展?這些問題在我腦海中不斷盤旋,以至提起筆來進行梳理。

雜技劇《戰上海》是以1949年解放上海那場戰役為歷史背景的一部劇。在劇中,編導將雜技作為表現的主要形式,融匯了以往各種雜技節目的表演模式,對舞臺上的人物動作進行了造型美化,并在道具上作出了十分明顯的改革和創新。在以往的雜技節目中,道具的存在常常只是為雜技表演而服務,當表演者進行各種高難度技巧表演時,會有相對應的道具出現,因此傳統的雜技節目中道具具有十分明顯的固定性,這就使道具在舞臺表演過程中時常會過于突兀,影響節目的整體觀感。然而在《戰上海》中,編導不再局限于以往雜技道具的定義,巧妙地將道具融合在劇情中,在功能性之外為道具賦予了更多的現實意義。比如:鉆圈在大家的認知里就是一圈一圈地重疊上去,演員在鉆圈中完成高難度動作,而在該劇里主創編導把鉆圈改變成上海市民的晾衣架,用衣服形成圈的形狀,地下工作者用鉆圈的技巧來躲避敵人、隱藏自己。大家都知道鉆圈最后一個動作就是過五圈,主創編導用一堵墻完成了五圈的高度,非常巧妙,在劇里一點也不突兀。我覺得還有一幕特別好,獅舞過梅花樁,變成了戰士飛渡黃浦江,用各種驚險動作表現過江的驚險與艱險的場景。如此的道具設計使整個雜技表演都化為劇情的一部分,技藝被合理化和劇情化,觀眾則有了更為深刻的沉浸感和代入感。

雜技劇《戰上海》“雨夜飛渡”劇照

《永不消失的電波》作為一個舞臺劇,同樣是以解放上海為背景和主線,編導通過舞美設計、場景轉化和燈光效果為觀眾營造出十分動人心魄、扣人心弦的氛圍。觀眾在觀賞表演的過程中,不再只是臺下的局外者,而是化為歷史的親歷者,與臺上的戰士們共同守衛著家園。

從以上兩個劇的編排和處理上可以明顯地感到,如今無論是舞臺劇還是雜技劇都不再只是局限于技藝的表演,其更多是希望由“技”入“藝”,將各種表演元素和表演形式結合在一起,通過情節的設計、審美的引導、視聽的交匯讓觀眾陷入“文本”之中。在這點上,《戰上海》和《永不消失的電波》都作出了有意義的嘗試,是可以充分肯定的。

太陽馬戲團的《X綺幻之境》是以歷史架空的魔幻故事作為舞臺表演的文本,龐大的幻境撐起了整個舞臺,其中雜技不過是舞臺表演中的一項元素。其他諸如華麗詭譎的人物造型、細膩深刻的人物表演、龐大宏偉的舞臺設計、創新超前的技術運用及調動人心思的視聽效果組成了沉浸式的文本,觀眾迷離在了紛飛蹁躚的表演之中,有限的故事帶來了無盡的想象。該劇帶給我深深震撼的同時,作為一名雜技人我更多的是在反思。

一直以來,在傳統的認知中“技”都是雜技的本體,諸如“沖狹燕濯,胸突铦鋒;跳丸劍之揮霍,走索上而相逢。”人們在觀看雜技時更多是期盼有高難度的人體潛能表演出現,我國雜技千百年來亦是以此為發展的脈絡。由于近代西方馬戲的傳入,雜技的創作者和表演者開始逐漸意識到“技”只是表演的一部分,雜技還有“藝”這一部分。然而中國的雜技由于沉陷在過往藩籬太久,始終還是將“技”作為雜技節目的中心,其他舞臺元素諸如舞美、劇情、表演等只是起到“美化”作用的附屬。

而由《X綺幻之境》可以看出,無論是雜技、表演還是舞蹈都只是舞臺文本的一部分,雜技表演的最終目的不應該只是顯示技藝的高超和人體的極限,而是通過完整文本的創作,盡可能地將各種藝術元素納入舞臺表演中,從而完成一次完美的藝術展示。雜技劇首先應該是一種藝術的創作和表演,其次才是技巧的展現。

在這點上筆者從《戰上海》中同樣看到了成功的嘗試,編導在舞美和劇情上都作出了認真的編排和創作。因此,我國的雜技劇若要進一步發展,首先應該突破的是審美的維度,在舞臺上更多賦予藝術的內涵和人的價值,不要只把雜技看作為一種“把玩之戲”,而要看作是一項能夠納入更多藝術元素的藝術門類。無論是表演者還是創作者,應該思考的是雜技和其他藝術門類諸如舞臺劇、音樂劇甚至于戲劇是否有可借鑒和嫁接之處,由此在表演和創作上不斷推陳出新,最終達到審美和技術的平衡。