設立國家級貧困縣能提升當地農民收入水平嗎

李泉 魯科技 李夢

摘 要:中國自1986年實施貧困縣制度以來,國家級貧困縣的設立是否能夠以及在多大程度上提升了當地農民實際收入水平,需要進行系統科學的實證檢驗。基于雙重差分傾向得分匹配法(PSM-DID),利用2007~2016年全國6個省份296個縣的面板數據進行實證研究發現,國家級貧困縣的設立非但沒能有效提升當地農民實際收入水平,反而對其有持續的負效應。進一步研究發現,貧困地區第二、三產業的發展能夠有效提高當地農民實際收入水平,然而貧困縣政策并未促進當地產業結構的優化;政府通過正向干預農產品價格能有效增加農民實際收入。從研究結論的政策含義講,立足貧困戶推進精準扶貧、通過招商引資帶動有效投資,以及優化縣域產業結構,對于提升貧困縣的農民收入具有重要現實意義。

關鍵詞:

國家級貧困縣;雙重差分;傾向得分匹配法;農民實際收入

文章編號:2095-5960(2019)05-0078-13;中圖分類號:F406;文獻標識碼:A

一、引言

進入21世紀以來,減少和消除貧困、縮小收入差距依然是各國政府亟待解決的熱點問題。Fosu(2010)的研究認為,收入分配在減貧方面發揮的作用比傳統上公認的更為重要,盡管這一重要性在不同地區和國家之間存在很大的時空差異。[1]因此,是否能夠真正促進國民收入分配更加合理化,就成為各國政府評價反貧政策實施效果的關鍵問題。習近平總書記在黨的十九大報告中指出,十八大以來我國脫貧攻堅戰取得了決定性進展,全國共有六千多萬貧困人口脫貧,貧困發生率從10.2%下降到4%以下;必須確保到2020年貧困縣全部摘帽并實現全面脫貧,解決區域性整體貧困問題。[2]事實上,中國政府自改革開放以來相繼出臺了一系列事關扶貧攻堅的政策舉措。其中,國家扶貧工作重點縣(又稱國家級貧困縣,以下簡稱貧困縣)政策是由國務院扶貧開發領導小組辦公室(以下簡稱扶貧辦)根據各縣(包括縣級行政單位區、旗、縣級市)貧困人口數量、農民收入水平以及農民基本生產生活條件,并適當參考人均GDP、人均財政收入等各項綜合指標選取全國部分縣作為貧困縣,并對其進行適當財政支持及政策傾斜,以幫助各貧困縣順利實現脫貧的制度安排。該政策自1980年代中期實施以來,結合國民經濟社會發展規劃歷經多次修改完善,在國家級貧困縣的認定、貧困縣標準等方面也相應進行了不斷調整。在這里,我們的問題是貧困縣政策設計在過去的十余年里是否真正起到了減少貧困、提升農民收入水平的作用呢?對于正在實踐中的精準扶貧、精準脫貧來說,有哪些值得推廣的經驗或需要進一步優化的地方呢?借鑒由Heckman et al.(1997,1998)提出的雙重差分傾向得分匹配法(Propensity Score Matching-Difference in Difference,PSM-DID)[3,4],本文選取2007~2016年全國6個省份296個縣的面板數據進行實證研究,旨在集中回答以下三個問題:(1)貧困縣的設立是否有利于增加農民收入?(2)貧困縣的設立對農民收入的影響是否具有持續作用?(3)貧困縣的設立是通過哪些機制對農民收入產生影響的?

二、文獻綜述

貧困始終是困擾人類社會發展的重大課題,消除貧困是全世界長期以來面臨的重要難點障礙。實踐表明,在人類經濟社會發展的不同階段,不同階層和社會群體立足相異的思想價值體系和判斷標準,對不同社會經濟制度中存在的諸多貧困問題給予了不同的理解和闡釋。當前,中國已經進入脫貧攻堅的最后沖刺階段,重點圍繞“三區三州”(具體指西藏、四省藏區、南疆四地州和四川涼山州、云南怒江州、甘肅臨夏州)深度貧困地區,瞄準貧困縣、貧困村和貧困戶進行精準施策,仍然是現階段最為重要的扶貧行為選擇。系統梳理和認真檢視已有的文獻成果不難發現,國內關于貧困縣設立的政策績效及其貧困縣政策對于當地農民增收影響的代表性文獻并不多。但是,與本文研究主題相關且頗具參考價值的成果,按其研究內容大致可以分為三類:

第一類是與設立貧困縣相關的其他扶貧政策變量的效果研究。其中,陳全功、程蹊(2006)認為教育是消除長期貧困的重要工具,然而由于貧困縣的教育資金投入不足以及教育不公平現象仍然嚴重,導致教育減貧的作用正在減弱,甚至無法更好發揮。[5]在國家扶貧開發重點縣投入績效的實證分析方面,以帥傳敏等人(2008)為代表的研究認為,中國國內扶貧資金使用效率低于外資扶貧資金使用效率,中央政府扶貧資金中的財政扶貧資金、以工代賑資金、貼息扶貧貸款等的使用效率依次下降。[6]趙曦等(2009)從中國扶貧資金投入成本、收益及其變動趨勢的角度,揭示了剩余貧困人口減貧速度有所減緩、脫貧成本不斷增加、扶貧成效也在逐漸降低的現狀,從而說明之前的扶貧資金管理方式存在諸多問題。[7]張金梅、鄧謹(2011)通過問卷調查和訪談相結合的方式研究發現,盡管惠農政策在實施過程中仍存在諸多阻滯因素,但惠農政策宣傳基本到位,農民對政策實施的總體滿意度高,農戶的生產生活條件也得到較大改善。[8]張偉賓、汪三貴(2013)則認為,農村扶貧政策從緩解脆弱性、生產能力和市場參與等角度增加了貧困地區農民分享當地經濟增長成果的機會,但扶貧政策在實施過程中仍存在瞄準偏差的問題,未來需在加大扶貧資金投入的同時提高貧困地區扶貧資金的瞄準效率。[9]

第二類是關于扶貧政策在不同縣域的產出問題研究。例如,姜愛華(2008)通過政府開發式扶貧資金投放效果的研究認為,農村非農就業的增加有利于減少農村貧困,非農業化是農業扶貧的出路。[10]張彬斌(2013)基于重點縣扶貧的人力資本形成效應研究表明,一個縣的初期經濟發展水平是國定扶貧重點縣主要依據,并且是否為革命老區、少數民族聚居區也是重要參考;國定扶貧重點縣農民收入會受到新時期扶貧政策的干預,但這種干預效應的大小會由于初期收入水平的不同而存在差異。[11]張彬斌、陳小利(2015)的研究則認為,貧困縣政策對將平均受教育年限和在校學生數作為衡量標準的人力資本形成具有顯著效應,而對以生師數量比為代表的教育質量影響卻不明顯。[12]除此之外,由于對貧困縣扶貧政策效果存在諸多爭議,以鄭家喜、江帆(2016)為代表的學者基于中國1992個縣1999~2010年面板數據的研究發現,國家扶貧開發重點縣政策并未有效推動縣域GDP及其人均GDP的快速增長,對縮小區域差距作用也不顯著,重點縣扶貧開發政策出現“失靈”[13]。然而,黃志平(2018)的研究結果卻表明,貧困縣的設立通過優化當地產業結構和提高固定資產投資水平,會對當地經濟產生持續顯著的推動作用,且這種推動作用隨著時間的持續越來越明顯。[14]

第三類是關于國家級貧困縣政策與農民收入關系的研究。例如,張彬斌(2013)關于新時期政策扶貧的目標選擇和農民增收問題研究認為,扶貧政策對新設立的貧困縣農民產生增收效應,但在整體水平上農民人均純收入受扶貧政策的沖擊并不明顯。[15]王小華等人(2014)通過對農戶信貸減貧增收效應在貧困縣與非貧困縣的分層比較研究發現,相較于非貧困縣,貧困縣農戶信貸并未能顯著推動農民收入增長;另外,財政支出僅對非貧困縣的中高收入及最高收入組的農民增收有積極正向影響,但對其他收入層次以及貧困縣的農民增收具有顯著的負向效應。[16]葉慧(2015)則在生計資本框架下對影響少數民族貧困縣農民收入的因素進行分析,發現公共財政政策對農民增收的影響并不顯著。[17]周敏慧、陶然(2016)的研究則發現,雖然在“八七扶貧”期間國定貧困縣獲得了較多的轉移支付,但在與初始經濟發展水平相類似的非貧困縣對比后,其農民人均純收入增長率并沒有得到顯著性地提高。[18]康江江等人(2017)的研究表明2000~2014年期間集中連片特困地區農村居民絕對收入差距呈現逐漸擴大的趨勢且不同片區之間的差距尤為明顯,而相對收入差距逐漸縮小。[19]王守坤(2018)的研究認為,國家級貧困縣相較于地理發展條件相似的非國家級貧困縣,具有更大的城鄉收入差距,及更高的農村人口比例和農村固定資產投資完成額比例。這意味著在各類扶持優惠政策或財政資金支持影響下,憑借國家級貧困縣身份能夠獲得更多的經濟資源配置。[20]方迎風(2019)通過對國家級貧困縣經濟增長與減貧效應進行實證研究發現,在上級政府財政大力支持下,扶貧重點縣比非貧困縣的縣域經濟增長和農民收入增長都要更快,這表明扶貧重點縣政策在促進落后地區經濟發展和減貧方面依然起著較強的推動作用。[21]

通過以上三類的文獻成果綜述容易發現,貧困問題是基于不同類型的自然地理稟賦、文化歷史傳統、非正式制度約束和經濟結構而存在的與歷史道德因素緊密相連的概念和范疇。在不同縣域的不同發展階段,必然會存在不同的貧困群體、不同的貧困表現形式和差異化的應對途徑、制度設計體系等,進而理論研究成果對于貧困問題的分析也就必然存在較大差異。雖然國內涉及貧困縣、貧困地區農民增收和減貧政策效應等方面的文獻較多,但很多研究都是關于貧困縣扶貧政策對地區總體經濟狀況的影響效應,較少有文獻直接聚焦貧困縣制度設計對當地農民收入的影響效應研究。特別地,當前各地精準扶貧精準脫貧戰略實施的核心對象主要是收入水平較低的農民,因此基于PSM-DID方法研究貧困縣的設立對農民收入水平的影響效應究竟如何,這對脫貧攻堅的如期實現和扶貧政策在2020年之后是否需要適當調整,無疑具有重要的理論價值和現實意義。

三、理論框架

改革開放40年來中國大力推進扶貧開發,1986年國務院成立扶貧開發領導小組,各地方政府也相繼成立相應機構負責本地區扶貧工作。同年實施的貧困縣制度標志著中國扶貧思路從以往“人口瞄準”轉向“區域瞄準”。隨著《國家“八七”扶貧攻堅計劃》及《中國農村扶貧開發綱要》的逐步落地實施,中國在減貧方面取得了巨大成就,貧困率持續快速下降。然而,在許多方面減貧任務仍在繼續,并且變得更加艱巨。[22]值得注意的是,自改革開放以來中國收入不平等迅速增加,收入差距持續擴大,進而在一定程度上阻礙了減貧進程。因此,需要更加合理的收入分配及再分配政策縮小收入差距。[23][24]從對農民實際收入的影響效應來看,貧困縣的設立既可能對農民收入水平有提升作用,也可能對其沒有影響甚至有負向影響。

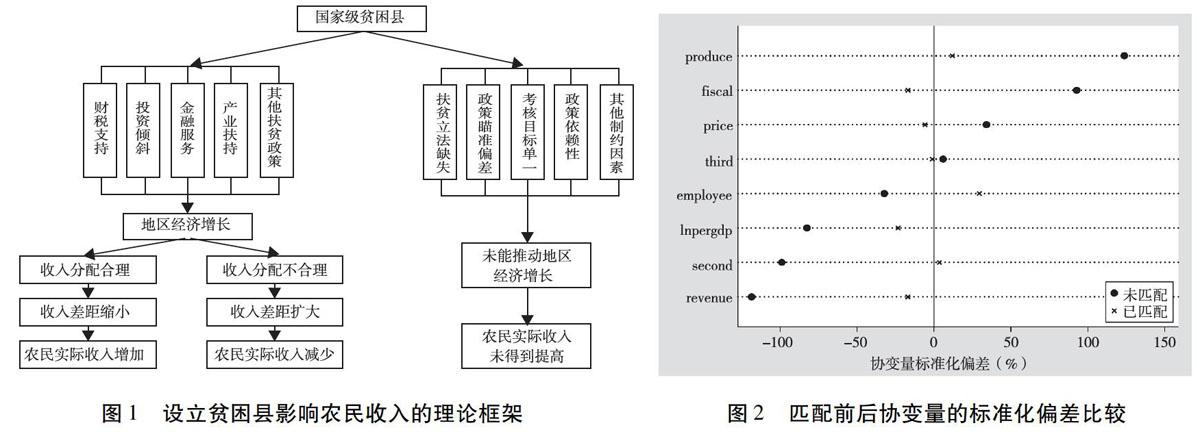

對于可能會提升農民收入水平的情況而言,被認定為貧困縣后能享受到中央及地方政府的財稅支持、投資傾斜、金融服務、產業扶持及其他相應扶貧政策。[25]其中,財稅支持通過加大中央及地方政府財政對當地一般性轉移支付力度,對國家鼓勵的內外投資優勢產業項目給予稅收優惠,吸引區外及外資企業來此投資興業帶動當地經濟發展。投資傾斜通過加大對當地基礎設施建設、民生工程及生態環境等的投入力度,改善當地農民的生產生活條件,同時也能給當地農民創造就業機會。金融服務主要通過實施扶貧貼息貸款政策,積極推動扶貧地區金融產品創新,并引導民間借貸規范發展,從而滿足扶貧地區發展生產的資金需求。產業扶持要求國家新興產業、大型項目及重點工程優先向貧困地區布局,同時引導勞動密集型產業向扶貧地區轉移以帶動當地農民就業。以上舉措均能有效促進當地經濟發展。然而,如果收入分配不合理,會形成進一步擴大收入差距的惡性循環,從而導致農民實際收入減少。而及時有效的收入分配及再分配政策是消除由于收入差距擴大進而阻礙減貧進程的有效方法之一。不僅如此,開發式扶貧政策也能通過將扶貧項目直接落戶到扶貧對象,提高農民分享發展成果的能力和機會。[9]至于對農民收入水平可能不會產生影響甚至有負效應的情況,則是由于設定貧困縣的政策在制定與實施過程中會遇到一系列制約因素,比如扶貧立法缺失、政策瞄準偏差、考核目標單一、政策依賴性以及其他非正式約束。[13]作為一項周期長、難度大的系統性工程,扶貧攻堅必須有規范健全的立法作為保障,但是由于目前扶貧立法缺失無法使扶貧工作走上法制化軌道,因此在扶貧實踐中容易產生尋租現象和滋生腐敗。同時,政策瞄準偏差也是扶貧政策可能失效的一個重要原因,貧困縣政策瞄準的目標往往是縣域整體經濟發展水平,而這又會在很大程度上忽略處于深度貧困的貧困村及貧困戶。另外,對扶貧對象直接進行政策性補貼,也會使他們形成一定程度的政策依賴性,長期而言會導致補貼效應降低甚至無效。基于以上理論,本文構建如圖1所示的理論分析框架和作用機制。

四、研究方法、指標選取及數據來源

(一)研究方法

本文所研究的核心問題是貧困縣的設立是否有利于提升農民收入水平。由于貧困縣的設立并不能視為一個嚴格的外生事件,因此只能將該項政策視為一個“準實驗”[26],通過研究貧困縣(實驗組)和非貧困縣(控制組)農民收入的變化來估計貧困縣政策效應。在此過程中,我們可能會遇到兩個問題:(1)實驗組與控制組的樣本選擇可能是非隨機的,從而造成樣本選擇性偏誤;(2)實驗組與控制組樣本之間的經濟發展差異可能是由不可觀測或不隨時間變化的因素導致的,因此可能會產生異質性偏差。為了消除以上兩個問題可能給估計結果造成的偏誤,此處首先采用由Rosenbaum and Rubin(1983)提出的傾向得分匹配法,將實驗組中樣本與其經濟發展狀況類似的控制組中的樣本進行匹配,以消除樣本選擇性偏誤。[27]然而,傾向得分匹配法依然有其不足之處,該方法在計算樣本的傾向得分時必須依賴可觀測的變量,從而潛在地假定了那些不可觀測的因素不會對各縣是否被選為貧困縣產生系統性影響,從而僅僅使用傾向得分匹配模型可能會得出有偏的政策平均處理效應。[28]因此,需再將傾向得分匹配法與由Ashenfelter(1978)提出的雙重差分模型[29]結合起來估計貧困縣的設立對農民收入的真實效應,以消除樣本選擇性偏誤、樣本之間不可觀測的個體異質性差異或不隨時間變化的因素對政策平均處理效應造成的影響,從而使估計結果更加真實有效。

1.雙重差分法(DID)。本文中貧困縣的設立作為一個外生性的政策沖擊將樣本縣分為兩組——貧困縣(實驗組)和非貧困縣(控制組),如果設立貧困縣的政策實施之前實驗組與控制組中樣本縣的各項經濟指標沒有顯著差異,便可以把控制組在政策實施前后農民收入的變化看作實驗組未受政策沖擊時的反事實結果。根據以上原理便得設立貧困縣對農村居民人均可支配收入變化的平均處理效應:

其中,E表示期望值,D表示是否設立貧困縣的虛擬變量(D=1為實驗組,D=0為控制組),YT 0、YT1分別表示設立貧困縣前后實驗組農民收入水平狀況值,YC0、YC1分別表示設立貧困縣前后控制組農民收入水平狀況值。等號右邊兩項分別表示實驗組與控制組在設立貧困縣前后的一階差分值,能夠有效消除實驗組與控制組自身的發展趨勢,兩組之間再次求差分后便得到了設立貧困縣對農民收入的變化所產生的政策效應。

2.傾向得分匹配法(PSM)。傾向得分匹配法的步驟如下:①選擇樣本縣的協變量X,為確保滿足可忽略性假設,應盡可能將影響(YC1,YT1)與D的相關變量包括進來,否則將引起偏差。②使用樣本縣的協變量X估計出該縣是否被選為貧困縣的概率值(或稱傾向得分值)P(X),一般可使用參數估計法(比如,probit模型或logit模型)或非參數估計法,而最流行的方法是logit模型。③進行傾向得分匹配,將實驗組和控制組在滿足共同支撐假設的條件下采用不同的傾向得分匹配方法進行匹配,用匹配成功后的非貧困縣作為貧困縣的反事實結果。匹配后樣本滿足條件獨立分布假設,即匹配后的貧困縣和非貧困縣的選取是隨機的。

3.雙重差分傾向得分匹配法(PSM-DID)。通過以上兩種方法可知,將傾向得分匹配法與雙重差分法結合起來能夠結合兩種方法各自的優點,有效地消除樣本選擇性偏誤、樣本之間不可觀測的個體異質性差異或不隨時間變化的因素對政策平均處理效應造成的影響,從而使估計出的平均處理效應更加真實有效。由雙重差分傾向得分匹配法計算設立貧困縣對農民收入變化的平均處理效應如下:

ATTPSM-DID=E(YT1-YT0X0,D=1)-E(YC1-YC0X0,D=0)? (2)

其中,X0表示設立貧困縣前的協變量,其他變量與(1)式中相同。

(二)指標選取

1.被解釋變量。本文利用農民實際人均可支配收入(perinc)及農民實際總可支配收入(inc)的對數值作為衡量農民收入水平的指標。考慮到通貨膨脹因素,利用對應省份歷年農村CPI(CPI2007=100)轉化為農民實際人均可支配收入及地區農民實際總收入再取對數。

2.核心解釋變量。treat·post作為核心解釋變量,表示是否設立貧困縣。其中,treat表示政策虛擬變量,2012年3月新調入的貧困縣treat=1,否則treat=0。post表示政策實施時間的虛擬變量,2012年及以后年份post=1,否則post=0。則交乘項treat·post的系數估計值即為貧困縣的設立對農民收入水平影響的凈效應。

3.控制變量。除了政策虛擬變量以外,還有其他一些經濟指標會對農民實際收入水平產生影響,為了排除這些變量的影響,本文選取其中較為重要的8個變量作為控制變量。其中,lnperg表示地區實際人均GDP的對數值,該值利用各省份GDP指數將地區GDP轉化為實際GDP再除以地區年末總人口最后取對數而得到;用鄉村從業人員數與年末總人口之比來表示鄉村從業人員比重(emp);用地區公共財政預算收入、公共財政預算支出、農產品總產值、第二產業增加值及第三產業增加值與地區GDP之比分別表示地區公共財政預算收入比重(rev)、公共財政預算支出比重(fis)、農產品總產值比重(pro)、第二產業增加值比重(sec)及第三產業增加值比重(ter);農產品相對價格(pri)用各省農產品生產價格指數與工業生產者出廠價格指數之比表示。

除了取對數的數據及政策虛擬變量外的其他變量均采用比值形式,以減小異方差的影響。另外,以上選取的控制變量(協變量)不僅是被選為貧困縣的關鍵指標,同時也是決定農民收入的主要指標。因此,協變量的選擇滿足可忽略性假設。各變量的計算方法見表1。

(三)數據來源

本文所利用的2007~2016年平衡面板數據主要來自歷年《中國統計年鑒》《中國區域經濟統計年鑒》EPS數據庫及中經網統計數據庫,其他少數缺失數據來自各省、市統計年鑒。鑒于各數據庫中指標的完整性及數據的可得性,此處主要選取河北、內蒙古、安徽、海南、山西及貴州6個省(自治區)296個縣的樣本數據。由于2012年國務院扶貧辦對貧困縣名單進行了調整,本文將2012年作為外部政策沖擊時點,選取其中23個新調入的貧困縣作為實驗組,剩余的273個縣(2012年前后都是非貧困縣)作為控制組。考慮到如果實驗組樣本的數量遠少于控制組,那么選擇最近相鄰法進行匹配能得到更好的匹配效果。[30]因此,本文采用傾向得分匹配法中的一對一無放回匹配方式給實驗組中的23個貧困縣匹配控制組中的非貧困縣,再利用雙重差分法估計出設立貧困縣對農民收入的影響。各變量的描述性統計見表2。

五、結合PSM-DID方法估計設立貧困縣效應

這一部分將結合PSM-DID方法估計設立貧困縣對當地農民收入的平均處理效應。具體步驟如下:①使用logit模型及2007~2011年樣本縣的協變量的平均值(X估計出該縣被選為貧困縣的概率值P((X ),并根據概率值P((X )采用一對一無放回的匹配方式給實驗組中的23個貧困縣匹配控制組中的非貧困縣;②對①中的樣本匹配質量進行檢驗,包括平衡性檢驗和共同支撐檢驗;③根據以上匹配好的樣本數據利用DID方法估計設立貧困縣對當地農民收入的平均及動態處理效應;④對結果進行穩健性檢驗;⑤對影響機制進行檢驗。

(一)利用PSM方法將貧困縣與非貧困縣進行匹配

本文利用2012年扶貧辦對貧困縣進行重新調整之前的2007~2011年296個縣的面板數據,構建如下logit模型預測被確定為貧困縣的概率值Pr(X),并據此將貧困縣與非貧困縣進行匹配。

其中,treati為設立貧困縣的政策虛擬變量。在該模型中,2012年新調入的貧困縣treati=1,否則為treati=0;xk=15∑2011t=2007xtk(k=1,…,8)表示2007~2011年樣本縣的一系列協變量的平均值。

利用logit模型得到的回歸結果如表3所示。從表3中各個協變量回歸系數的p值可知,其中四個協變量對該縣是否被確定為貧困縣具有顯著的影響;其中pseudo R2值為0.554,這說明模型的整體擬合度較高。

(二)樣本匹配質量檢驗

1.平衡性檢驗

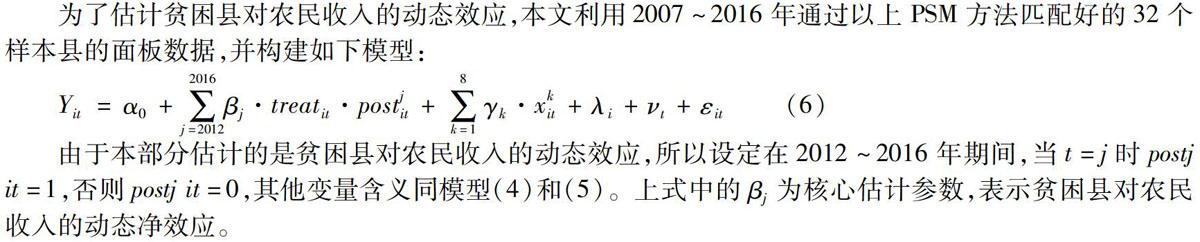

在利用PSM方法將貧困縣與非貧困縣進行匹配后,需要進行平衡性檢驗,即檢驗實驗組和控制組間的協變量和傾向得分是否存在顯著差異。本文主要通過圖2匹配前后各協變量的標準化偏差的變化圖(見81頁)及表4中的兩類統計指標檢驗實驗組和控制組間的協變量和傾向得分的平衡性。其中,第一類包括單個協變量的雙t檢驗及匹配前后標準化偏差的變化;第二類指標是對整體平衡性的檢驗,包括匹配前后pseudo R2、協變量聯合顯著性檢驗(LR檢驗)及協變量聯合分布是否有顯著差異的p值等。

從圖2及表4能夠直觀地看出,所有協變量的標準化偏差均有明顯的下降。匹配后協變量的p值均較大,這表明匹配后的實驗組與控制組之間沒有顯著性差異,協變量的分布基本是一致的,所以滿足單個協變量的平衡性假設。由樣本聯合檢驗的結果可知,匹配后樣本的pseudo R2值由0.527下降到0.042,LR統計量的p值由0上升為0.985,均值偏差及中位數偏差在匹配后都得到了大幅度降低,以上都表明匹配后貧困縣與非貧困縣間的控制變量和傾向得分的分布是一致的,滿足整體平衡性假設。

2.共同支撐檢驗

由于只有當實驗組與控制組的樣本傾向得分值具有較大的共同支撐區域時,該匹配方法才滿足共同支撐假設。[31]本文中的實驗組與控制組的樣本數分別為23個和273個,利用PSM方法進行匹配后,落在共同支撐區域外的實驗組樣本數為7個,所有的控制組樣本都在共同支撐區域內,最后得到的實驗組與控制組的樣本數分別為16個和273個。由此可知,只有很少的樣本量落在共同支撐區域外,在實驗組和控制組中傾向得分具有較大的共同支撐區域,因此該匹配方法滿足共同支撐假設。

(三)貧困縣設立對農民收入的平均效應

為了回答本文引言中的第一個問題,將以上通過PSM方法匹配好的16個貧困縣及16個非貧困縣2007~2016年的面板數據分為四組,分別為16個貧困縣2007~2011年及2012~2016年的樣本數據和16個非貧困縣2007~2011年及2012~2016年的樣本數據,并結合如下構建的雙向固定效應基準回歸模型估計貧困縣設立對農民收入的平均效應。不帶控制變量的基準回歸模型如下:

其中,被解釋變量Yit表示第i(i=1,2,…,32)個縣第t年農民收入水平;treatit表示第i個縣第t年是否是新調入的貧困縣的虛擬變量,如果是新調入的取值為1,否則為0;postit表示貧困縣名單調整的政策分期變量,2012年以前取值為0,2012年及以后取值為1;λi、νt分別表示各樣本縣的個體固定效應與時間固定效應;εit為隨機干擾項。上式中的β1為核心估計參數,表示貧困縣的設立對農民收入影響的凈效應,如果β1>0,說明貧困縣能夠提升農民收入水平,如果β1<0,說明貧困縣非但不能增加農民收入還會使其減少。

以上雙向固定效應基準模型還可以加入控制變量變為如下形式:

其中,xk it(k=1,2,…,8)表示第i個縣第t年第k個控制變量,xit包括實際人均GDP的對數值(lnperg)、鄉村從業人員比重(emp)、公共財政預算收入比重(rev)、公共財政預算支出比重(fis)、農產品總產值比重(pro)、第二產業增加值比重(sec)及第三產業增加值比重(ter)、農產品相對價格(pri),其他變量含義同模型(4)。

根據模型(4)和(5)所得的回歸結果如表5所示。表5結果顯示,貧困縣非但沒有增加當地農民收入反而對其有減少作用。其中,第(1)、(3)列結果未加入控制變量,第(2)、(4)列結果加入了控制變量,結果都表明貧困縣對農民收入存在負向影響,且在5%的水平上顯著。因此,貧困縣的設立并沒有起到提升農民收入的作用,并且對其有負向影響。

可以看出,表5中的第(2)、(4)列在加入其他控制變量之后,人均GDP水平越高越有利于促進農民人均可支配收入,且在1%的水平上通過了顯著性檢驗;因此,地區農民收入水平與當地經濟發展水平緊密相關。第二、三產業增加值比重的提高對農民收入有積極的正向影響,且分別在10%、5%的水平上顯著,這說明地區產業結構越高級越有利于增加農民收入。農產品相對價格越高,農民越能從農產品中獲得高收入,從而越有利于提升農民收入水平,且該結果在1%的水平上顯著;因此,在農民豐收的年份出現“谷賤傷農”經濟現象時,當地政府應該對農產品價格采取政府干預實行最低限價政策,以幫助農民增收。另外,對當地農民收入總體水平而言,人均GDP水平及農產品相對價格都對其有積極的正向影響。

(四)貧困縣設立對農民收入的動態效應

為了估計貧困縣對農民收入的動態效應,本文利用2007~2016年通過以上PSM方法匹配好的32個樣本縣的面板數據,并構建如下模型:

由于本部分估計的是貧困縣對農民收入的動態效應,所以設定在2012~2016年期間,當t=j時postj it=1,否則postj it=0,其他變量含義同模型(4)和(5)。上式中的βj為核心估計參數,表示貧困縣對農民收入的動態凈效應。

其次,貧困縣和貧困戶的脫貧與收入提升問題絕不單是它們自己的問題。根據以上貧困縣的設立對農民收入水平的影響機制檢驗,加強對貧困縣第二、三產業的支持力度,通過財稅支持、產業扶持及其他相應扶貧政策吸引外部投資,積極承接產業轉移,并利用當地自然資源稟賦條件和生態環境優勢大力發展旅游業和其他服務業,能夠有效促進農民增收和推動當地產業結構優化。更為重要的是,將扶貧項目直接落戶到扶貧對象,以打破原有的收入分配格局,進一步提升農民自我管理水平和發展能力,幫助農民實現可持續生計,使農民從根本上和長遠受益,這對于提升農戶收入水平具有重要意義。

參考文獻:

[1]Fosu, A. K.. Inequality, Income, and Poverty: Comparative Global Evidence[J]. SOCIAL SCIENCE QUARTERLY, 2010, 91(5): 1432-1446.

[2]習近平. 決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利[N]. 人民日報,2017-10-28.

[3]Heckman, J. J., H. Ichimura, and P. E. Todd. Matching As An Econometr Evaluation Estimator: Evidence from Evaluating a Job Training Programme[J]. The Review of Economic Studies, 1997, 64(4): 605-654.

[4]Heckman, J. J., H. Ichimura, and P. E. Todd. Matching as an Econometric Evaluation Estimator[J]. The Reviews of Economics Studies, 1998, 65(2): 261-294.

[5]陳全功,程蹊.長期貧困為什么難以消除?——來自扶貧重點縣教育發展的證據[J].西北人口,2006(3):39-42,46-47.

[6]帥傳敏,梁尚昆,劉松.國家扶貧開發重點縣投入績效的實證分析[J].經濟問題,2008(6):84-86.

[7]趙曦,熊理然,肖丹.中國農村扶貧資金管理問題研究[J].農村經濟,2009(1):47-50.

[8]張金梅,鄧謹.惠農政策實施效果評價及對策研究——以國家級貧困縣為例[J].中國農學通報,2011,27(26):218-222.

[9]張偉賓,汪三貴.扶貧政策、收入分配與中國農村減貧[J].農業經濟問題,2013,34(2):66-75,111.

[10]姜愛華.我國政府開發式扶貧資金投放效果的實證分析[J].中央財經大學學報,2008(2):13-18.

[11]張彬斌.新時期政策扶貧:目標選擇和農民增收[J].經濟學(季刊),2013,12(3):959-982.

[12]張彬斌,陳小利.“重點縣”扶貧的人力資本形成效應[J].經濟科學,2015(1):40-52.

[13]鄭家喜,江帆.國家扶貧開發工作重點縣政策:驅動增長、縮小差距,還是政策失靈——基于PSM-DID方法的研究[J].經濟問題探索,2016(12):43-52.

[14]黃志平.國家級貧困縣的設立推動了當地經濟發展嗎?——基于PSM-DID方法的實證研究[J].中國農村經濟,2018(5):98-111.

[15]張彬斌.新時期政策扶貧:目標選擇和農民增收[J].經濟學(季刊),2013,12(3):959-982.

[16]王小華,王定祥,溫濤.中國農貸的減貧增收效應:貧困縣與非貧困縣的分層比較[J].數量經濟技術經濟研究,2014,31(9):40-55.

[17]葉慧.生計資本框架下公共財政政策對農民收入影響分析——基于重慶市兩個少數民族貧困縣的調查[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2015,35(1):114-119.

[18]周敏慧,陶然.市場還是政府:評估中國農村減貧政策[J].國際經濟評論,2016(6):63-76,5-6.

[19]康江江,寧越敏,魏也華,武榮偉.中國集中連片特困地區農民收入的時空演變及影響因素[J].中國人口·資源與環境,2017,27(11):86-94.

[20]王守坤.國家級貧困縣身份與縣級城鄉收入差距[J].人文雜志,2018(10):43-51.

[21]方迎風.國家級貧困縣的經濟增長與減貧效應——基于中國縣級面板數據的實證分析[J].社會科學研究,2019(1):15-25.

[22]Bank W . China - From Poor Areas to Poor People : Chinas Evolving Poverty Reduction Agenda - An Assessment of Poverty and Inequality in China[J]. International Journal of Accounting Education & Research, 2009, 27(24): 333-335.

[23]Knight, J. Inequality in China: An Overview[J]. The World Bank Research Observer, 2014,29(1):1-19.

[24]李實,羅楚亮.中國收入差距究竟有多大?——對修正樣本結構偏差的嘗試[J].經濟研究,2011,46(4):68-79.

[25]中國農村扶貧開發綱要[N]. 人民日報,2011-12-02.

[26]陳林,伍海軍.國內雙重差分法的研究現狀與潛在問題[J].數量經濟技術經濟研究,2015,32(7):133-148.

[27]Rosenbaum, P. R., and D. B. Rubin. The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects[J]. 1983, 70(1): 41-55.

[28]Dehejia, Rajeev H.. Practical propensity score matching: a reply to Smith and Todd[J]. Journal of Econometrics, 2005, 125: 355-364.

[29]Ashenfelter Orley C.. Estimating the Effect of Training Program on Earnings[J]. The Review of Economics and Statistics, 1978, 60(1): 47-57.

[30]胡永遠,周志鳳.基于傾向得分匹配法的政策參與效應評估[J].中國行政管理,2014(1):98-101.

[31]Heckman, J. J., V. Edward. Policy-Relevant Treatment Effects[J]. American Economic Review, 2001, 91(2): 107-111.

[32]陳剛.法官異地交流與司法效率——來自高院院長的經驗證據[J].經濟學(季刊),2012,11(4):1171-1192.

Does the Establishment of National Poverty-stricken Counties Increase

the Income Level of Local Farmers

-An Empirical Research Based on Panel Data of 296 Counties in China from 2007 to 2016

LI Quan, LU Ke-ji, LI Meng

(Lanzhou University, Lanzhou, Gansu 730000, China)

Abstract:

Since the implementation of the poverty-stricken county system in China in 1986, whether and to what extent the establishment of national poverty-stricken counties can raise the real income level of local farmers requires an systematic and scientific empirical test. Based on propensity score matching-difference in difference (PSM-DID) methods, using the panel data of 296 counties in six provinces of China from 2007 to 2016, it is found that the establishment of national poverty-stricken counties failed to effectively improve the real income level of local farmers.On the contrary, it has a sustained negative effect. Further research has found that the development of secondary and tertiary industries in poverty-stricken areas can effectively raise the real income level of local farmers, but the policy of poverty-stricken counties has not optimized the local industrial structure; the government can effectively increase farmers' real income by intervening in the price of agricultural products. From the policy implication of the research conclusion, it is of great practical significance to promote precise poverty alleviation based on poor households, promote effective investment through attracting external investment, and optimize county industrial structure for enhancing farmers' income in poverty-stricken counties.

Key words:

national poverty-stricken county; different-in-different; propensity score matching; farmers' real income