科學桂冠之爭:從德國到美國

許諾

二戰結束時,美國陸軍參謀部進行了“曲別針計劃”,從世界各地招募了約1500名德國科學家

如果我們留心全球經濟的長時段變遷,肯定會對古代中國和印度在世界經濟總量中所占的份額感到震驚。根據英國經濟史學者安格斯·麥迪森的研究,1820年的中國GDP為全球總量的32.9%,已經淪為英國殖民地的印度則占16%。

雖然這樣的數據不盡準確,但卻揭示了這樣一個經濟現實:在科技水平普遍低下的古代,人口數量幾乎直接決定了某個地區或國家的經濟實力。

又有學者稱,這種傳統經濟形態為“人口驅動模式”。然而到了近代,世界經濟秩序發生了翻天覆地的變化,科學技術越發成為驅動經濟增長的主要動力。經歷兩次工業革命后,人口總量居世界極小比例的西方國家,幾乎壟斷了所有經濟強國的位置。科學中心幾乎就等于經濟中心,這樣的規律到現在還顛撲不破。

作為最高桂冠的諾貝爾自然科學獎,自1901年至今已有100多年的歷史,具有長期性以及全球性特征,也是反映近現代自然科學全球時空發展規律的良好表征。20世紀,德國和美國之間就經歷了一次悄無聲息的諾獎數量霸主的更迭,比起兩國之間硝煙彌漫的戰爭,或許更能反映它們實力的此消彼長。

獨占鰲頭

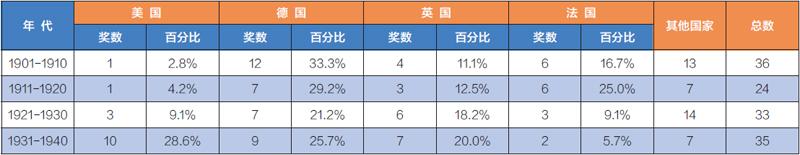

20世紀諾貝爾獎設立之初,德國獲獎者人數居世界第一。開始頒獎的頭十年(1901—1910),德國的獲獎人數占總獲獎人數的33.3%,遠超法國的16.7%、英國的11.1%和美國的2.8%。諾貝爾獎最初分設物理、化學、生理學或醫學、文學、和平五個獎項,而德國科學家在首屆諾貝爾獎評選中,包攬了物理、化學、生理學或醫學這三門自然科學獎項。

德國在諾獎上獨領風騷近40年。

從此,德國在諾獎上獨領風騷近40年。自1901年到1939年德國挑起二戰前,德國獲物理學獎的共11人,占物理學獎總數的23.9%;獲化學獎的共15人,占化學獎總數的37.5%;獲生理學或醫學獎的共9人,占生理學或醫學獎總數的21.4%;累計獲獎人數達35人,占同期全世界獲獎總人數的27.3%。當時的老牌科技強國英、法,都落后于德國。

這一切離不開當時德國蒸蒸日上的國勢。處于上升期的德國,在各個方面都為科學研究提供了優良條件,也涌現了一大批優秀的科學家。德國科技的繁榮,首先要歸功于國家和社會的大力支持。1871 年德國實現國家統一,資本主義工業化的高速發展對科學技術產生了巨大需求。不論政府還是企業,都為科技的發展提供了巨大的支持。

德皇威廉二世提出了相當先進的理念,并給大學提供充分的財政經費,保證科學家有良好的生活待遇,保障了大學的自我管理和學術自由,進而建立了一套從基礎理論到應用研究的科研體系。

美、德、英、法等國諾貝爾獎數統計。數據來源:楊建鄴《20世紀諾貝爾獎獲獎者辭典》。其中,改變國籍的諾獎得主,按照其在哪國從事研究工作就計入哪國,另一國籍不再計入。

科研院所、協會、實驗室等機構的成立,使德國的科學研究迅速體制化。專業化的協會和實驗室,極大地提高了相關科技領域的研究效率。德國的科技本土化程度很高,1901—1939年德國諾獎得主中的85%,都是在德國接受高等教育的;東歐的眾多科學家,也被德國發達的學術和優厚的待遇吸引,加入了德國的科研事業。

其次,教育系統內部的改革,為德國科技發展提供了良好的人才儲備。德國在18世紀就實行了義務教育制度;腓特烈一世時期,普魯士興建了1800余所小學,成為世界上領先的教育強國。這一點一直被德國繼承。

同時,德國在19世紀對中等教育和高等教育進行了改革,為中等教育引入自然科學知識,為高等教育確立“對科學的追求”和“個性與道德的修養”的雙重任務。這樣,德國的教育優勢被進一步放大。

最后,19世紀德國哲學與社會科學也處于空前繁榮的時期,如涂爾干、韋伯、康德、黑格爾……他們的思想遺產,滋潤著整個德國知識分子群體的心靈。尤其是自然哲學,通過對科學的啟蒙以及與科學的緊密結合,成為德國科學發展的先導。

除此之外,統一不久的德國上下彌漫著強烈的愛國精神,激勵著幾代科學家為祖國奉獻。最好的例子,莫過于弗里茨·哈伯。這位科學家出生于德國一個猶太富商家,先后就讀于柏林大學、海德堡大學和夏洛騰堡理工學院(現為柏林工業大學),1891年獲博士學位。在強烈的愛國精神驅使下,哈伯甚至放棄了猶太教,改信基督教。

流亡科學家的擁入,極大推動了美國科技和文化的發展。

當時的氨是肥料和火藥的重要原料,具有重大的經濟和國防價值,主要從硝石中提取。德國本土缺乏這種資源,只能依賴國際貿易。為了幫助德國實現自給自足,哈伯數年如一日地投身到人工合成氨的研究中,最終在1910年獲得成功。1918年,哈伯獲得諾貝爾化學獎。

德國隕落

德國科學的崛起,離不開德籍猶太科學家的貢獻,但一戰的失敗強烈刺激了德國的民族情緒、渴望翻身的情緒,進而被納粹政權利用。猶太人和活躍在德國的共產黨人,被納粹制造成民族罪人,受到打壓。

1933年初,納粹德國政府頒布《恢復公職人員法》,規定“解雇所有非雅利安血統的公職人員”,諸多猶太裔文官因此被免職。納粹分子還在大學校園中宣傳反猶主義思想,迫使許多猶太裔大學生退學,猶太裔教師也遭到解雇。1933—1935年,約有1200名猶太科學家遭到德國大學或研究所的驅逐。到1938年,大學教師因政治和種族原因被解雇的達到15%~20%之多。

這一政治事件,導致了德國科學人才力量的大幅削減。隨著第二次世界大戰爆發,更多的猶太科學家開始逃離歐洲戰場,造成了20世紀以來最大規模的“知識流亡”。

可見,德國社會政治環境變化是導致人才流失的重要原因,而這一結果,亦是導致德國科學中心地位衰落的重要原因。納粹的倒行逆施,沒有換來德國在戰爭中的勝利,反而給德國帶來了更大的失敗,進而導致了更大規模的人才流失。對德作戰剛剛結束,美國便著手制定并實施了一項旨在將德國科學家與技術專家輸入國內的計劃。隨著大批科學家的轉移,美國開始取代德國成為諾貝爾獎的最大贏家。

美國崛起

進入20世紀,美國雖然已是全球第一大經濟體,但在二戰前,德國仍是科學和教育的領跑者,美國早期的諾貝爾獎獲獎者,均有過德國留學或訪學經歷。

例如,1907年美國第一位獲獎者阿爾伯特·邁克爾孫(Albert A. Michelson)于1881年從美國海軍學院畢業后,曾在德國柏林大學訪學兩年,后回到美國工作;1932年化學獎獲得者歐文·蘭米爾(Irving Langmuir)從紐約哥倫比亞大學畢業后,于1906年前往德國哥廷根大學留學,師從德國著名的物理化學家和化學史家能斯特,獲得博士學位。

納粹德國戰前的反猶活動,引起了大批猶太難民出逃。美國對難民們遠沒有做到一視同仁,普通難民遭到美國移民當局的百般刁難,被限制入境;對能夠為其所用的、具有較高文化水平與專業技能的“知識難民”,美國則大力延攬。

美國知識界與其他民間救援組織,也紛紛設立專門機構,如 “援助外國學者流亡委員會”“美國大學援助委員會”“流亡大學”等組織,致力于為德國教授在美國高校中尋求職位,爭取吸納知識難民前往美國。

以洛克菲勒基金會為主的科學基金會,在接納知識難民的活動中,也發揮了重要作用。1933—1941年,美國接納了約7622名德、奧知識難民,約占德、奧知識難民總數的63%。其中包括1090位科學家,占世界各地流亡科學家總數的77%。

流亡科學家的擁入,極大推動了美國科技和文化的發展。最明顯的例子莫過于愛因斯坦、漢斯·貝蒂等人對美國原子彈理論研究工作的貢獻。一位英國官員就曾戲稱,盟軍贏得戰爭,很大程度上是因為“我們的德國科學家比他們的德國科學家更優秀”。

二戰期間,美國政府對科學技術,尤其是軍事技術的追求十分狂熱。1940—1945年,美國政府應用于科技研究的投資達50.4億美元,約占這一時期國民生產總值的0.42%。這種對科技的推崇,刺激了美國對高端人才的需求。隨著對德作戰接近尾聲,美國政府立刻開始“搬運”德國科學家和技術專家。

19世紀,統一不久的德國上下彌漫著強烈的愛國精神,激勵著幾代科學家為祖國奉獻,弗里茨·哈伯就是最好的例子

1945年7月,美國陸軍部開始了德國人才輸入計劃,代號為“云遮霧繞”。一開始這僅是一個臨時性計劃,而且人數也限定在350人。該計劃保密性極高,由軍方負責,不僅繞開了盟軍的眼目,還對國內立法機構和民眾保密。首先被美國“看中”的是德國的火箭專家—二戰晚期,納粹研發出火箭武器,雖然無力回天,但還是給美軍留下了深刻印象。以火箭技術首席專家馮·布勞恩為首的100多名火箭專家被送到美國,從事火箭與導彈的研究工作。其專家團隊包括25名博士、34名理學碩士、48名理學學士以及9名技術專家。

但由于缺乏長期保障,特別是美國不允許科學家家屬一同前往美國,很多德國專家并不愿意為美國賣命。“云遮霧繞”計劃的實施并不順利,加之蘇聯也在爭奪德國科學家,美國才在戰后又推出了“曲別針計劃”。

這一次,美國把名額上限定為1000,同時對德國科學家給出更有誠意的保障,允許其家人團聚,提供優厚待遇。1948—1952年,共有518名德國科學家通過“曲別針計劃”進入美國。這些科學家,絕大部分都服務于美國軍方;在1947年4月之后,這些科學家才獲準進入民營企業從事研發工作。

經歷了大規模的人才轉移,美國取代了德國成為世界科技的中心。1945年,在世的德國諾獎獲得者僅為14名,而接納了大量德國猶太知識難民的美國,其在世的獲獎者則超過了25人。

二戰后,歐洲開始了長時間的重建,美國則保持著高度的經濟繁榮。除了國家組織的人才輸入計劃外,美國發達的經濟自然地吸引著眾多科學家的移居。從數據來看,1946—1991年諾獎一共頒發給了269人次,美國獨攬180人次,占比已經超過一半,且移民占到了美國獲獎者的1/3強。