百年謎團:有兩個熔點的奇異晶體

編譯 蔡立英

研究人員在破解一個123年歷史的謎團時發現,結構相同的結晶固體可以熔化成不同的液體。

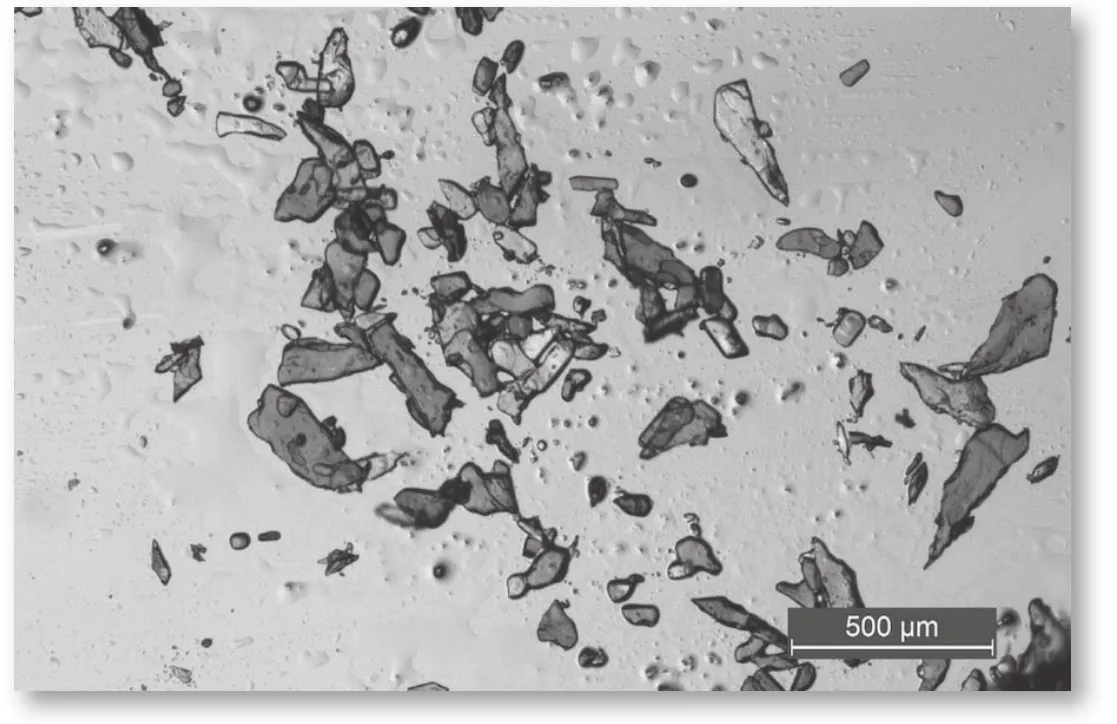

當暴露于偏振光時,乙醛苯腙晶體在顯微鏡下看起來是彩色的

在1896年發表的一篇鮮為人知的論文中,德國化學家埃米爾·費歇爾(Emil Fischer, 因為合成糖和咖啡因獲得1902年的諾貝爾化學獎)指出:其實驗室生產了似乎違反熱力學定律的晶體。令他困惑的是,固態乙醛苯腙(APH)可以在兩個非常不同的溫度下熔化。他周一生產的一批產品可能在65℃時熔化,而周四生產的一批產品則可能在100℃時熔化。

當時,同事和競爭對手告訴他,他一定是做錯了。可是,費歇爾不這么認為;據他所知,在如此不同的熔點下熔化的這些晶體是完全相同的。英國和法國的一些研究組重復了他的研究工作,得到了同樣令人費解的結果。但是,隨著這些科學家的故去,這個謎團也逐漸被人們遺忘,被擱置在一個多世紀前用德語和法語出版的不起眼的學術期刊上。

要不是英國南安普頓大學84歲的化學家特里·思雷福爾(Terry Threlfall),這個謎團很可能會一直埋沒在故紙堆里。大約10年前,思雷福爾偶然在圖書館中翻閱到費歇爾1896年的這篇論文,受到極大的吸引,令他下決心啟動一項關于這種神秘晶體的國際研究項目。2019年早些時候,思雷福爾及同事在《晶體生長與設計》(Crystal Growth and Design)雜志上揭示了謎底:APH是第一個熔化時可以形成兩種結構各異的液體的固體。出現哪種液體,歸結到幾乎無法檢測到的微小污染。

被遺忘的謎團

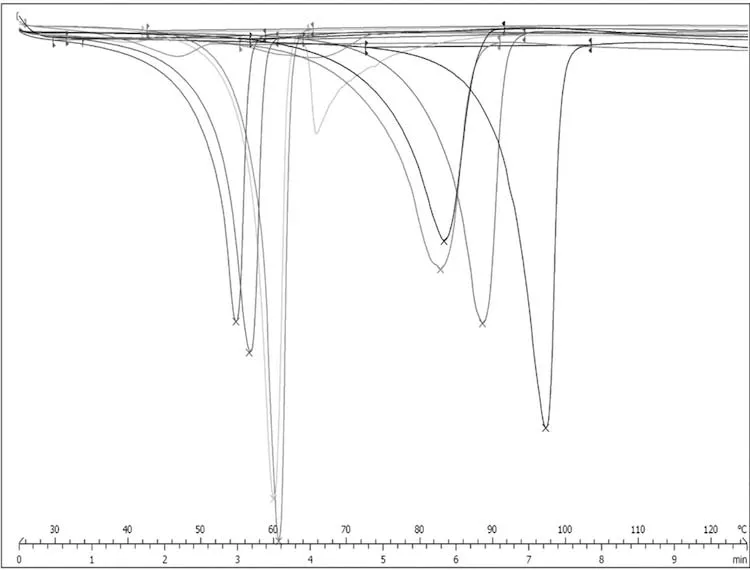

對謎團的求解始于2008年,當時這位能流利說德語和熱心科學史的學者(思雷福爾)正在查閱創刊140年的《德國化學學會報告》(Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft),尋找與他研究的二階相變相關的有趣的固體研究工作。思雷福爾從費歇爾的論文中了解到這個遺失多年的謎題后,依據論文中描述的實驗方法,得到了按照同樣的特殊模式熔化的APH樣本:一批在60℃左右熔化,另一批在90℃~95℃熔化。

1904年,在實驗室工作的諾貝爾獎獲得者埃米爾·費歇爾。這是在他描述具有多個熔點的神秘固體的8年后

正如費歇爾125年前所知,熱力學定律不允許有這樣的分子。如果一對固體具有不同的熔點,則它們必須在結構上不同。然而,思雷福爾和一些同事在費歇爾的化合物上嘗試的所有現代結構分析技術,都證實了費歇爾在19世紀的研究結果。無論是X射線衍射、核磁共振,還是紅外光譜分析,所有分析技術都得出難以置信的結論:熔點如此不同的晶體在結構上竟是完全相同的。

思雷福爾坦言:“兩年來,我們百思不得其解,不知道是應該相信自己親眼所見的證據,認為我們需要改寫宇宙的法則;還是應該相信熱力學,覺得我們只是無能的實驗者。”

拼湊謎團的答案

解決這個謎團的第一條線索來自于APH晶體的制備方法。APH分子(C8H10N2)由一個苯環與一對氮原子連接而成,其中一個氮原子與氫原子連接,還有一個指向向上或向下的甲基。化學家通過將固體乙醛(乙醛是許多有用的化學反應的前體,也是一種天然存在于水果中的化合物)溶解在含水乙醇中,并加入幾滴苯肼液體(苯肼也是由費歇爾最先制備和表征,他在糖類開創性研究中用到了它)來制備APH。如果將混合物冷卻并攪拌,則會出現鋸齒狀薄片,然后開始出現較厚的APH晶體塊。

根據費歇爾時代的研究報告,有跡象表明,雜質可能在APH令人費解的熔化現象中發揮作用。加入幾滴酸,可以使結晶過程轉向分子的低熔點模式;而加入堿,則會出現高熔點的晶體。思雷福爾證實了這一說法,并發現他可以在兩種熔化模式之間轉換。低熔點APH晶體可以通過將其暴露于氨蒸氣中而變成在較高溫度下熔化,而高熔點APH晶體則只需要噴一點酸就可以降低其熔點。

APH晶體的這種雙熔點可轉換特性似乎表明,酸的作用像巖鹽可以降低水冰的熔點一樣。但是,要讓巖鹽改變水冰的熔點,就必須添加大量的巖鹽:添加量要足以在對冰的結構的仔細檢查中顯示。在低至千分之一摩爾當量時,轉換APH的熔點所需的酸或堿的量幾乎為零;無論發生什么污染,都檢測不到晶體結構的物理變化。

思雷福爾從荷蘭拉德堡德大學的固體物理學家雨果·米克斯(Hugo Meekes)那里得到了一些重要幫助。2012年,米克斯在聽到思雷福爾關于這個難題的演講之后,想知道答案是否可能與另一種同樣令人好奇的現象有關,這種現象稱為“多晶型消失的問題”。這是制藥公司的一大危害,表現為生產出與所需產品“略微但必定不同”的固體。多晶型物的組成物質是相同的,只是晶體結構不同,因而具有不同的性質。例如,20世紀90年代后期,雅培制藥公司發現,他們生產出抗病毒晶體化合物利托那韋的可溶性較低的多晶型物。

多晶型物消失的原因存在爭議,但米克斯認為,原因似乎歸結到難以察覺的污染:也許空氣中的單個分子通過散播有問題的晶體類型就會破壞這個過程。他說:“這聽起來令人難以置信,但這是唯一的解釋;我們認為APH的情況一定與此類似。”

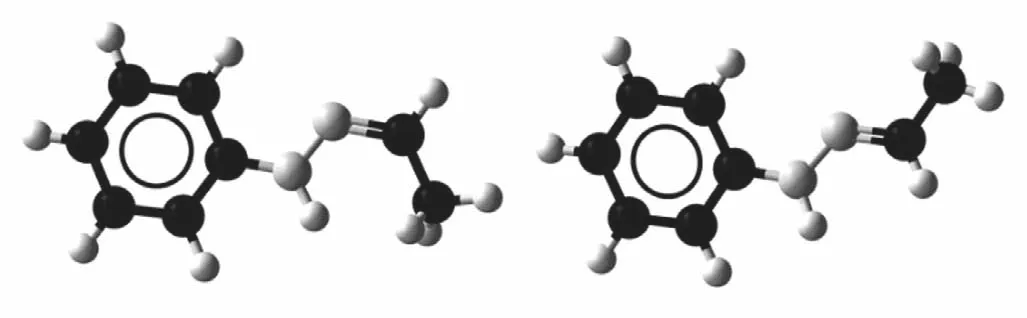

但是,APH的例子并不符合這種模式。在不同溫度下熔化的APH晶體不是多晶型,它們的晶體結構是完全相同的,研究人員也未發現其他任何結構差異。例如,當一些分子的相同原子以不同的模式排列時,會顯示出不同的物理性質,這稱為異構化。但是,兩種熔點的固體APH都含有甲基向下的Z異構體。

米克斯也被難倒了。

在2011年的一次會議上,思雷福爾遇到了葡萄牙里斯本大學的固體物理學家、熱力學研究者恩特·皮耶達德(Enter Manuel Minas da Piedade)。這位葡萄牙物理學家起初提供的預感導致了另一個死胡同,后來他做了很多科學家在面對無法拼湊在一起的謎團時都會做的事情:回到最基本的原則。因為如果初始狀態和最終狀態相同,相同材料不可能在不同溫度下熔化。他指出,“要么起初的晶體狀態不同,或者最終狀態不同”。

在此之前,思雷福爾和越來越感興趣的同事進行的所有測試都集中在固體APH上,因為熔點的差異通常源于固體的差異。但是,2015年,研究人員跳出主攻固體的慣性思維,轉而研究熔化后出現的液體;這時,意想不到的轉機出現了。

特里·思雷福爾及同事證實,APH晶體存在低熔點型和高熔點型。y軸表示晶體熔化時吸收的熱量;曲線下的面積則表示測量到的吸熱

研究的共同作者西蒙·科爾斯(Simon Coles,左)和特里·思雷福爾在南安普頓大學的英國國家晶體學服務中心開展了一些APH結構檢測工作

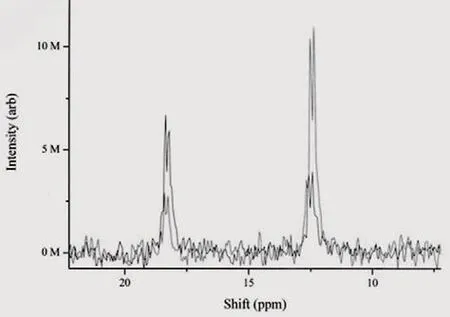

米克斯回到荷蘭,在固體核磁共振波譜儀中旋轉裝在微管中的熱熔融APH,一次用低熔點樣品,一次用高熔點樣品。米克斯說,偶爾溫度達到高于這臺精密儀器的100℃閾值,對儀器造成損耗,導致“技術人員皺眉”,但冒這個風險是值得的。他發現兩種液體的光譜是不同的,相同的固態晶體熔化形成了兩種具有不同結構的液體,這是前所未有的發現。“對于發生了什么,我們認為已經掌握了線索。”米克斯回憶起在一次會議上這樣告訴思雷福爾。

變化多端的液體

經過進一步研究,米克斯、思雷福爾和同事很快發現:APH晶體熔化后的差異可以歸結為異構化,但僅限于液相。盡管固體APH僅由Z異構體組成,但液體APH也含有甲基向上的E異構體。在液體狀態下,分子間隔更遠,因此具有更大的操縱空間,APH可以在兩種構型之間轉換,直到找到最穩定的混合。結果證明,最穩定的混合為:1/3是Z異構體、2/3是E異構體。

達到平衡態時,每種異構體的相對量由分子的吉布斯自由能(這是度量熱力學勢的物理量)決定。隨著吉布斯自由能的差異增加,一種異構體相對于另一種異構體的比例也在增加。思雷福爾指出,令APH如此與眾不同的原因在于:液體APH的最佳異構體組合與固體APH的最佳異構體組合不同。他認為,“固態晶體完全由Z分子組成,這表明它們一定具有更有利的結構方式”。

測試表明,高熔點固體APH熔化成液體后,全部是Z異構體;然后Z型分子開始轉化成E型,直至它們達到穩定的混合。但是,當低熔點固體APH熔化時,它幾乎立即達到2/3是E型的穩定混合。熔化后的兩種液體不同(因此熔點也不同),僅僅是因為其中一種代表的是中間階段。

APH的兩種異構體:作為固體,APH分子呈甲基向下的Z型(左);但液體APH還含有甲基向上的E異構體

液體APH的NMR分析揭示了低熔點型和高熔點型之間的結構差異

這是一種熔點抑制效應(melting-point suppression effect),就像鹽和冰一樣;但是,這種抑制效應比研究團隊中任何人想象的都要大得多。那么,背后的機制是什么呢?他們認為像鹽一樣,一定是雜質在作怪。就像危害制藥行業的多晶型消失一樣,這種雜質小到無法識別或測量。思雷福爾認為,氫離子一定是附著在固態晶體表面并催化了從Z型向E型的轉變。為此,這些質子改變了氮原子的電子密度,從而使APH分子中氮和碳原子之間的連接從強雙鍵轉化為弱單鍵。因此,鍵可以自由轉換,從而可以在Z型和E型之間進行更快速的切換。

在不存在酸的情況下,Z型固體熔化成Z型液體,然后該Z型液體開始轉變成E型液體,直至達到穩定的1∶2比例。但是,當酸存在時,催化效應加速了從Z型到E型的轉換,快速到一旦固體熔化就發生了轉換。

總的來說,起始的固體是相同的,最后得到的液體是相同的,并且使用的能量是相同的,宇宙定律是安全的。在法國魯昂大學從事熱力學和固體物理學研究的熱拉爾·科克雷爾(Gérard Coquerel)指出(他并沒有參與該項目):這是一個重要的發現,有機化學家和其他依靠熔點來表征化合物的研究者應該重視這一發現。“這表明,有時需要謹慎對待我們所認為的熔點。”他說。

思雷福爾認為,費歇爾如果在天有靈,看到他生前求索的謎團終于找到了答案,應該會很高興;而19世紀的化學家很可能已經明白了這一答案。雖然思雷福爾團隊的研究工作開辟了真正的新領域,但米克斯爽快地承認,發生熔點抑制效應的情形非常特殊,以至于這項研究不太可能有用。該團隊甚至沒有為這個相同固體可以熔化成不同液體的物理過程命名。思雷福爾說:“如果其他人想要命名,那他們就盡管來命名吧;但是如果你問我的意見,我覺得,科學文獻中已經充斥著太多不必要的術語了。”