科舉制的是是非非

【摘要】科舉制度使封建官僚體制成為權力相對開放的系統,為古代社會的讀書人提供了一條有效的入仕之途。科舉制度一方面助長了功利主義讀書觀,讓儒家的倫理道德和等級名分觀深入人心;另一方面又未曾破壞士人敦重宗親、反哺鄉里的情懷,成為古代中國統籌城鄉發展的一種良性機制。正是因為科舉制度牢牢抓住了國民的心理及行為特征,才能夠對中國社會產生如此深遠的影響。

【關鍵詞】科舉制度 社會心理 倫理道德

【中圖分類號】K249 【文獻標識碼】A

科舉制度將儒家“學而優則仕”的理念變為現實,助長了功利主義讀書觀

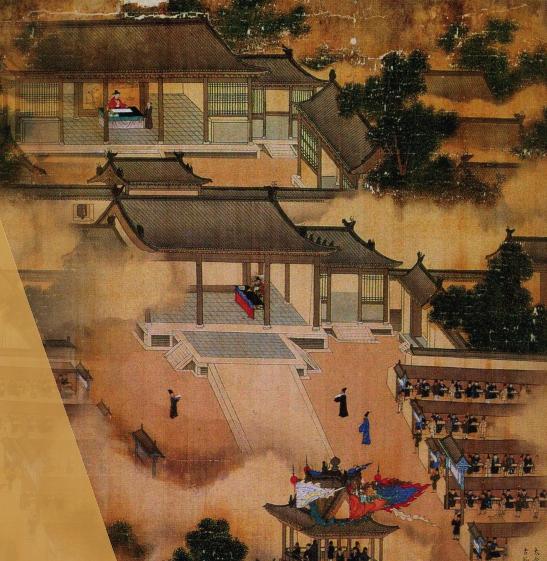

科舉制度向天下讀書人敞開大門,使封建官僚體制成為權力相對開放的系統。在科舉制背景下,盡管存在不合理的等級特權制度,但特權又是可以通過寒窗苦讀、考取功名而獲得的。科舉制度為“學而優則仕”提供了制度性保障,為讀書人開辟了一條直通榮華富貴的道路,因而成為極具吸引力的人心籠絡機制,使天下讀書人紛紛“入吾彀中”,成為或渴望成為權力體系內的一員。

在古代,“金榜題名”被稱為人生四大喜事之一。古代詩文中有很多與科舉有關的詩句,如唐代詩人孟郊(751—814)的《登科后》,“春風得意馬蹄疾,一日看盡長安花”,其中所道是科舉及第者的揚眉吐氣;劉禹錫(772—842)的《送韋秀才道沖赴制舉》,“一鳴從此始,相望青云端”,展現了科場得志者的豪邁與雄心;溫庭筠(約812—866)的《春日將欲東歸寄新及第苗紳先輩》,“知有杏園無路入,馬前惆悵滿枝紅”,訴說了科場失意者的惆悵與無奈,其間的不舍與渴盼之情溢于言表。可以說,科舉制度將讀書人的心牢牢拴在廟堂之上,即使身在江湖之遠,也難有例外。

科舉制度將儒家“學而優則仕”的理念變為現實,參加科舉考試、為官從政被視為讀書人的“正途”。科舉制度誕生后,士人心屬“烏紗帽”,眼睛緊盯獲取“烏紗帽”所必備的“敲門磚”——儒家經典及文學創作。一代又一代聰明而勤奮的讀書人心無旁騖,要么在有限的儒家經典上做起了無限的好文章,要么把唐詩宋詞寫到了出神入化的高度,高得令人讀后情不自禁地增添民族自信——既然士人能把唐詩宋詞寫到如此神奇的高度,若把如此聰明及勤奮用到科學等其他領域,勢必會獲得同樣的成功。當然,問題的關鍵是科學等領域也需要有諸如科舉選拔、塑造文人這樣的好機制。可是,在古代,在儒家經典及文學創作以外,對社會發展作用更大、影響更直接的自然科學,幾盡被士人忽略,這是封建皇權聯手士人在知識領域所犯下的最大失誤。在科舉制度走向成熟、發達的宋代以后,士人仍心無旁騖地在人的“內心”世界兜圈子、挖潛力,試圖從心靈的角度尋求突破,可結果卻是越想越片面,越走越極端,越“發展”越鉗制人性,不僅未惠澤百姓,反而降低了人們的生活質量。

科舉制度使讀書成為獲取功名利祿的必由之路,助長了士人的功利主義讀書觀,該觀念在宋真宗趙恒的《勸學詩》中表現得淋漓盡致:“富家不用買良田,書中自有千鐘粟。安居不用架高堂,書中自有黃金屋。出門莫恨無人隨,書中車馬多如簇。娶妻莫恨無良媒,書中自有顏如玉。男兒若遂平生志,六經勤向窗前讀。”科舉制度使讀書人忙于考試,仆仆于經濟仕祿之途,難以寧心靜氣地獨立思考,因而限制了思想的馳騁與創新。

近現代新思想的產生不僅源于近代科學的發展,而且孕育于近代工商業的繁榮。科舉制度不僅使讀書人忽略了自然科學,而且高度強化了“官本位”的意識。工商業者即便在實業上風光無限,內心深處卻依然難舍功名,因而紛紛“工而好儒”“賈而好儒”,并且異常重視晚輩“寒窗苦讀”,以期科場“一舉成名天下知”。學子們都矢志科舉仕途,唯有這條路實在走不通,才轉身實業,這當然也會限制工商業的成長和發展。

科舉制度讓儒家的倫理道德和等級名分觀深入人心

科舉制度鞏固了儒家的倫理道德體系。漢武帝雖確立了儒學的獨尊地位,但在其后的歷史階段,儒學的獨尊地位并不牢固。東漢末年,經學衰落,儒學喪失獨尊地位;魏晉南北朝時期,幾乎是儒、佛、道三分天下,南朝梁武帝甚至欲做“皇帝菩薩”,四次“舍身”同泰寺,幾近將佛教定為國教;唐朝初年也曾尊奉道教而非儒學。科舉制興盛后,儒家經典才被作為考試內容。科舉制用最現實、最功利的辦法,使儒學的獨尊地位得以鞏固,并徹底深入人心。

可是,儒學在倡導“溫、良、恭、儉、讓”的同時,也使等級名分觀深入人心。吳敬梓在《儒林外史·范進中舉》中寫道,范進中秀才后,岳父胡屠夫便叮囑他不要與家門口做田、扒糞的平頭百姓“拱手作揖,平起平坐”,認為這樣會“壞了學校規矩”,使他“臉上都無光”,足見胡屠夫等級名分思想之嚴重。魯迅在《燈下漫筆》中曾十分深刻地分析了等級制度對中國社會的不良影響。一方面,等級制度使上一個等級的人對下一個等級的人的痛苦無動于衷、麻木不仁。人類的同情心是相對的,其高度受制于倫理的“邊界”。舉例來說,過年殺豬宰羊時,盡管豬和羊會痛苦萬狀,可很多人不僅不為這些鮮活的生靈被屠殺而悲憫,反而還興高采烈。究其原因,主要是在我們既有的倫理框架中,豬、羊等本來就是應該被殺、被吃的。以此類推,一旦人也被分了等級貴賤,上一個等級的人對下一個等級人的痛苦就不會感到悲憫。另一方面,等級制度又使下一個等級的人對上一個等級人的壓迫失去反抗自覺。明末有一個“妾去賊”的小故事很能說明問題。故事講述的是主人有一妻一妾,平時妾在家對主人及其妻唯唯諾諾。一天,家中來了一個五大三粗的盜賊,主人及其妻嚇得躲藏起來,妾卻操起一個大棍子,將盜賊打跑了。可見,妾本來是有反抗能力的,她平時之所以對主人唯唯諾諾,就是因為封建倫理使其認為自己本來就應該如此。魯迅先生在《燈下漫筆》中一針見血地指出:“轎夫如果能對坐轎的人不含笑,中國也早不是現在似的中國了。”縱觀古代社會人與人之間的奴役與被奴役關系,沒有什么比轎夫和坐轎人之間的關系更形象了——一個人的舒服完全建立在另一個人的痛苦之上。轎夫對坐轎的人不含笑,即意識到了彼此間的奴役與被奴役關系,有了平等甚至反抗意識。

科舉制度使一些讀書人形成了以“成王敗寇”論人生的勢利心態

“萬般皆下品,惟有讀書高。”表面看來,社會各界對讀書都十分重視。但蕓蕓眾生對讀書的重視,并非源自對知識的信仰,而是源自“書中自有”的“黃金屋”“千鐘粟”以及“顏如玉”。因此,讀書人的“醉翁之意”往往不在書,而在書背后的名與利。

入仕就要考取功名,而考試又難免具有偶然性,屢試不第因此成為了讀書人的人生常態。1889年春天的北京《邸報》報道,福州考場中有幾位考生超過80歲,兩位超過90歲,有的人中秀才已經60年。安徽省90歲以上的考生有18位,80歲以上的考生有35位。報道還說,河南的13位80歲以上考生和1位90歲考生,全部通過了為期九天的嚴格考試。八、九十歲的老人,為何不在家頤養天年,而是要拼命在科場搏殺奮戰呢?對此,我們可以在唐代杜羔(一位屢試不第者)妻子趙氏的一首名為《夫下第》的詩中找到答案:“良人的的有奇才,何事年年被放回?如今妾面羞君面,君若來時近夜來。”可見,如果讀書人屢試不第,就連面對家人的顏面都沒有了。

在幾千年封建等級制度以及千百年科舉傳統中形成的過于重名利的心理,使一些讀書人仿佛不是為自己而是為他人活著。時至今日,這種社會心理依然存在。例如,一些外出務工的人即便一年到頭在外吃盡苦頭、沒掙到什么錢,春節回鄉時也一身光鮮,遇見發小、鄉鄰,一般都不會訴說自己出門在外的辛酸,反而會“寒暄”幾句自己在外如何“發了點小財”。再如,機關干部如若十幾年都在原地踏步,大學老師如果連續十幾年職稱一直得不到晉升,在面對眾人時總是羞于啟齒,渾身不自在。以“成王敗寇”標準論人生的勢利心態,在激勵人們“生命不息,奮斗不止”“人往高處走”的同時,也使人們對無辜的失意者缺乏起碼的包容心和理解心,令他們在原本完全可以成為快樂的“小人物”的情況下,背上了不堪承受的“面子”重負,導致其有條件要上,沒有條件,砸鍋賣鐵乃至違紀違法也要上,由此也衍生出了一些腐敗造假、政績工程、學術泡沫等負面社會事件,釀成了一起起不該發生的人間悲劇。

科舉制度縱有諸多弊病,但卻未曾破壞士人敦重宗親、反哺鄉里的情懷,是古代中國統籌城鄉發展的一種良性機制

科舉制使大地主、大官僚、大學者可一時“三位一體”,但難以世世代代“三位一體”,這樣一來,就大大減少了累世公卿的可能性。但同時,科舉制又未曾破壞鄉里宗族體系,更未沖淡士人重視血緣宗親的情懷。科舉成功表面上是個人不懈奮斗的結果,實則是一個家族幾代人共同奮斗的結果。其成功,離不開父祖的節衣縮食、寡母的自我犧牲和賢妻的含辛茹苦。在封建社會,法律是連坐的,但榮譽也常常是共享的。在那樣的時代,“一人得道”如果不“雞犬升天”,反而有點不正常。

一個人科舉及第、升官發財后常要回報鄉里,要興義學、建義倉,修宗廟、府第,年老退休后還要榮歸故里,頤養天年。例如,明代湖北嘉魚人方逢時高中進士,官至兵部尚書,出于對故鄉的感恩和懷念之情,他不僅請旨加修嘉魚縣城、重修嘉魚縣學、修筑嘉魚長堤——四邑公堤,為家鄉的發展作出了重大貢獻,而且在厭倦仕途的時候,又在故鄉建造大隱樓、竹西書屋,歸隱其中,尋找心靈的歸宿。明代青海民和人李貞德是青海有文獻記載的第一位進士,他官至尚寶司丞,是皇帝身邊的近侍。為了解決家鄉干旱問題,他帶領鄉民“尋漢渠遺跡”,歷經艱辛,新修民和水利史上最大灌渠——札都渠,使故鄉“水草大善”“禾茂過他稼,收獲濟濟,公私俱足”。清代吉林省榆樹縣黑林鎮太平川于凌辰、于蔭霖、于蘅霖、于觀霖、于鐘霖叔侄五人都考中進士。其中,于蔭霖、于鐘霖兄弟二人均任職翰林院編修,被時論頌為“叔侄五進士,兄弟兩翰林”。為了回報鄉里,于凌辰、于觀霖叔侄先后組織、捐款修建了種榆書院和魁星樓。種榆書院由于觀霖提議,經朝廷批準,由地方士紳捐建,是榆樹地區第一所書院——榆樹最高學府和科考場所,同時也是吉林省最早的官辦學堂,為榆樹教育發展作出了基礎性貢獻;魁星樓由于凌辰捐款修建,位于種榆書院東南側,魁星樓上的魁星像手握朱筆,遙指太平川,暗示朱筆點狀元,表達了于凌辰對故鄉的款款深情和拳拳厚望。清代武漢市倉埠鎮人李長青少時家貧,靠親友資助讀書考取進士,因而對故鄉親人深懷感恩之情。他為官后不久,母親來信說家鄉大旱,發生瘟疫,餓殍遍地,母親自己也病了。李長青趕回家中后,做了一碗油面給母親吃,母親吃后病竟奇跡般地好了。他和母親由此得到啟發,遂召集村中健康婦女支起大鍋,傾其所有,煮油面賑災,幫助鄉親渡過一劫。在中國歷史上,如此感恩回報鄉里的例子不勝枚舉。科舉制度雖對門閥貴族具有摧毀性意義,但卻從未剪斷鄉里基本的宗族紐帶,也未曾破壞士人敦重宗親、反哺鄉里的情懷。由此看來,科舉制度堪稱昔日中國統籌城鄉發展的一種良性機制。

科舉制度之所以能夠對中國社會產生深遠影響,關鍵在于緊扣國人心理及行為特征

值得指出的是,科舉制度既“塑造”了國民的心理特征,同時又牢牢抓住了國民的心理及行為特征,這也是其產生巨大影響的一個重要原因。傳統社會的讀書人普遍具有高度的名利心與圓潤的鉆營術,除非有細膩到位的監管并輔以必要的嚴懲,否則任何一項好政策可能都會在實際執行中走樣。

成熟以后的科舉制度堪稱中國歷史上實行得最成功的一項政治制度,其成功與其完善的制度體系密切相關,其中既有細致到位的監管,諸如糊名、謄錄、鎖院、別頭試等嚴密的科舉程式,讓時人難有空子可鉆,又有必要的嚴刑峻法,對科場作弊者嚴懲不貸,令時人不敢鉆空子,有效維護了社會的穩定。

(作者為北京航空航天大學公共管理學院教授、博導)

【參考文獻】

①謝寶富:《薦舉與科舉——對中國傳統官僚選拔制度的反思》,《學習時報》,2011年5月16日。