錢學(xué)森:吾國(guó)與吾學(xué)

何焰

三封家書

錢學(xué)森在44歲之前,仿佛一直都在漂泊。

1911年,陰歷辛亥年,他在上海出生。在杭州牙牙學(xué)語(yǔ)到3歲,跟隨父母北上,他在北京城里待到了18歲,又考回了南方,到上海交通大學(xué)讀鐵道機(jī)械工程專業(yè)。期間,他回杭州老家養(yǎng)病一年,23歲大學(xué)畢業(yè)后再次北上,考取清華大學(xué)“庚子賠款”公費(fèi)留學(xué)生。

在錢學(xué)森24歲這一年,母親章蘭娟病逝,只剩父親錢均夫一人,送他登上遠(yuǎn)赴地球另一面的輪船。

到了美國(guó)之后,他先在美國(guó)東部的麻省理工學(xué)院取得了碩士學(xué)位,又在西部的加州理工學(xué)院讀完博士學(xué)位,工作、學(xué)習(xí)10年,35歲時(shí)回到麻省理工學(xué)院,半年后成為了該校建校以來(lái)最年輕的終身教授,不到3年,又被返聘回西部,回到了帕薩迪納市的加州理工學(xué)院。

隨后,是他堅(jiān)決回國(guó)卻遭受拘捕、軟禁的5年。

從中國(guó)到美國(guó),南北南北,東西東西,錢學(xué)森的人生輾轉(zhuǎn)不停。

在此期間,他學(xué)習(xí)的“初心”也一再變更,從學(xué)習(xí)火車制造,到學(xué)習(xí)航空工程,又轉(zhuǎn)向航空理論,最后研究工程控制學(xué)。

44年飄如陌上塵,但他并非無(wú)根蒂。

幼年隨家,到18歲,錢學(xué)森做了自己人生的第一個(gè)重要決定,雖然成績(jī)優(yōu)異,但是沒(méi)有報(bào)考全國(guó)最知名的清華大學(xué)和北京大學(xué),而選擇上海交通大學(xué),去學(xué)習(xí)火車制造。

因?yàn)樗幸粋€(gè)偶像,詹天佑。剛剛成年的錢學(xué)森,希望自己能像民族英雄詹天佑一樣,為落后的中國(guó)修建鐵路。

“1·28”淞滬抗戰(zhàn)發(fā)生時(shí),錢學(xué)森正在上海求學(xué),他目睹了日本空軍對(duì)中國(guó)土地和人民狂轟濫炸的慘象。因?yàn)闆](méi)有空中作戰(zhàn)優(yōu)勢(shì),中國(guó)軍隊(duì)在戰(zhàn)爭(zhēng)中被壓制。1933年下半年,當(dāng)上海交通大學(xué)開(kāi)設(shè)了航空工程課程之后,錢學(xué)森毫不猶豫地就選修了,并且連續(xù)兩學(xué)期都是遙遙第一名。

去國(guó)20年,錢學(xué)森飄零如許。他在美國(guó)沒(méi)有置一處房產(chǎn),也沒(méi)有存一分錢保險(xiǎn),他在美國(guó)發(fā)奮學(xué)習(xí),是為了有朝一日回到中國(guó)。

大學(xué)畢業(yè)后,他沒(méi)有去鐵道部做月薪60大洋的工作,而決心轉(zhuǎn)向航空工程專業(yè),出國(guó)留學(xué)。

出國(guó)之后,錢學(xué)森的每一次選擇,代價(jià)又都是輾轉(zhuǎn)。

錢學(xué)森在美國(guó)時(shí),與父親錢均夫保持通信,其中有三封,如燭火照耀,投射出錢學(xué)森在美國(guó)20年的剪影。

第一封信寫在1936年,錢學(xué)森憤怒離開(kāi)麻省理工學(xué)院,轉(zhuǎn)投加州理工學(xué)院的航空理論研究權(quán)威馮·卡門門下之時(shí)。

雖然錢學(xué)森只用1年時(shí)間便拿到麻省理工學(xué)院碩士學(xué)位,但因?yàn)樗袊?guó)學(xué)生的身份,而被攔在了飛機(jī)制造廠實(shí)習(xí)的名額之外,多次交涉失敗后,錢學(xué)森決定離開(kāi)實(shí)踐性強(qiáng)的航空工程專業(yè),改學(xué)航空理論。

錢均夫勸阻兒子。

“國(guó)家已到禍燃眉睫的重要關(guān)頭,望兒以國(guó)家需要為念,在航空工程上深造鉆研,而不宜見(jiàn)異思遷。”

錢均夫早年留學(xué)日本,師承章太炎,與魯迅為同班同學(xué)。他內(nèi)心希望兒子學(xué)成便歸來(lái),多造飛機(jī),不要繼續(xù)花時(shí)間學(xué)習(xí)理論,但得知錢學(xué)森的抱負(fù),“只有掌握航空理論,才有可能實(shí)現(xiàn)超越”之后,錢父變得釋然。

第二封信寫在1949年,新中國(guó)誕生之前。

錢學(xué)森已經(jīng)在籌備回國(guó),錢均夫恰巧也寄信來(lái)。

“兒生命之根,當(dāng)是養(yǎng)育汝之祖國(guó)。葉落歸根,是報(bào)效養(yǎng)育之恩的典喻,望兒三思。”

錢學(xué)森先后辭去了美國(guó)國(guó)防部科學(xué)咨詢團(tuán)成員、海軍軍械研究所顧問(wèn)的職務(wù),脫離敏感的美國(guó)軍方交際圈,然而真正啟動(dòng)回國(guó)之時(shí),還是先后遭受了拘留和長(zhǎng)達(dá)5年的軟禁。美國(guó)海軍部副部長(zhǎng)那一句有名的話—“我寧可把他槍斃了,也不讓他離開(kāi)美國(guó)。無(wú)論在哪里,他都值5個(gè)師!”—為錢學(xué)森帶來(lái)了厄運(yùn)與歸國(guó)的重重險(xiǎn)阻。

第三封,是錢父得知獨(dú)子錢學(xué)森在美國(guó)遭拘捕、受軟禁之后。

“吾兒對(duì)人生知之甚多,在此不必贅述。吾所囑者:人生難免波折,歲月蹉跎,全賴堅(jiān)強(qiáng)意志。目的既定,便鍥而不舍地去追求;即使彎路重重,也要始終抱定自己的崇高理想。相信吾兒對(duì)科學(xué)事業(yè)的忠誠(chéng),對(duì)故國(guó)的忠誠(chéng);也相信吾兒那中國(guó)人的靈魂永遠(yuǎn)是覺(jué)醒的……”

去國(guó)20年,錢學(xué)森飄零如許。他在美國(guó)沒(méi)有置一處房產(chǎn),也沒(méi)有存一分錢保險(xiǎn),他在美國(guó)發(fā)奮學(xué)習(xí),是為了有朝一日回到中國(guó)。

錢學(xué)森70歲時(shí)回憶自己青年時(shí),“為了什么目的而學(xué)習(xí)?”

他說(shuō),“一個(gè)青年人學(xué)習(xí),總該有個(gè)什么目的。我是在國(guó)民黨統(tǒng)治的舊中國(guó)上學(xué)的。……那時(shí),我自己和我的許多同學(xué)們都有一個(gè)信念:我們學(xué)習(xí),就是為了建設(shè)未來(lái)的祖國(guó)。”

游子歸旅

“克利夫蘭總統(tǒng)號(hào)”郵輪,已經(jīng)在海上航行了 20多天。

“有什么不能的?外國(guó)人能造出來(lái)的,我們中國(guó)人同樣能造出來(lái)。難道中國(guó)人比外國(guó)人矮了一截不成?”

剛好在1955年9月17日,錢學(xué)森與夫人的結(jié)婚8周年紀(jì)念日這一天出發(fā),郵輪在海面上駛過(guò)中秋,駛過(guò)國(guó)慶,到了10月8日凌晨,終于要駛?cè)胂愀邸?/p>

錢學(xué)森一家四口都在船上。

在一個(gè)半月前的日內(nèi)瓦談判上,中國(guó)以11名美國(guó)空軍戰(zhàn)俘和一封錢學(xué)森的親筆信為要求,成功“營(yíng)救”了錢學(xué)森。

“克利夫蘭總統(tǒng)號(hào)”,是他們能買到的最快的回國(guó)船票。船上同時(shí)還有其他的中國(guó)學(xué)者和歸國(guó)同胞。

10月8日早晨,錢學(xué)森早早地起了床,“我熱切地望著窗外,經(jīng)過(guò)這20年漂泊在美國(guó)的歲月之后,現(xiàn)在我終于要回到家鄉(xiāng)了。”

在接近香港的海上,中國(guó)政府派來(lái)一艘接駁船保護(hù)錢學(xué)森的安全,將他們一行人接到了九龍,再由九龍搭乘火車到深圳。

彼時(shí)的香港還被英國(guó)統(tǒng)治,社會(huì)情況復(fù)雜,船上的歸國(guó)學(xué)者們?cè)缭绲貫樾侣劽襟w準(zhǔn)備好了一篇?dú)w國(guó)聲明。但錢學(xué)森主張,把《我要控訴!》改成《向祖國(guó)致敬》,他說(shuō),不必用左拉的筆調(diào),我們有我們自己的表達(dá)方式。

在九龍海關(guān),錢學(xué)森一行人邁過(guò)深圳羅湖小橋。

中國(guó)海關(guān)大樓的廣播里,應(yīng)時(shí)響起了熱情洋溢的歡迎詞:“全國(guó)同胞都在歡迎你們!現(xiàn)在,我們正處在第一個(gè)五年計(jì)劃中的第三年,我們需要你們的加入!讓我們一起努力,共同追求更美好、更繁榮的生活!”

受中國(guó)政府委托,中國(guó)科學(xué)院、廣東省政府領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)家代表,在橋頭上負(fù)責(zé)迎接錢學(xué)森歸來(lái)。

當(dāng)時(shí)朱兆祥是中國(guó)科學(xué)院的迎接代表,他回憶當(dāng)時(shí)的畫面,自己正在人群中拿著照片緊張地搜索錢學(xué)森一家,手突然被人抓住,握得很使勁。他猛一轉(zhuǎn)身,發(fā)現(xiàn)對(duì)方眼眶里噙著的眼淚突然掉了下來(lái)。

那不是錢學(xué)森,他們彼此也不相識(shí),對(duì)方也不知道他來(lái)干什么的,只是把他當(dāng)作了國(guó)門的代表。朱兆祥大為感動(dòng),但很快發(fā)現(xiàn),后面進(jìn)來(lái)的人,一個(gè)挨一個(gè)的,都熱淚盈眶。

片刻接到錢學(xué)森一家后,在朱兆祥的陪同下,錢學(xué)森一家游覽了廣州、上海,最后去到北京。

44歲的錢學(xué)森,身形清瘦,即使久居國(guó)外,還是保留著一口地道的京腔普通話。他仍舊是沉默,坐下來(lái)就看自己的書,但看人時(shí),一雙眼神生動(dòng)靈活。

一到廣州,他就在新華書店買了兩本小冊(cè)子,《第一個(gè)五年計(jì)劃》和《中華人民共和國(guó)憲法》,這是當(dāng)時(shí)新中國(guó)的兩件大事。

到了上海,錢學(xué)森曾經(jīng)求學(xué)的地方,他反而不再熟悉了。

“街上是那樣的干凈,沒(méi)有扒手、小偷、攤販,也沒(méi)有趾高氣揚(yáng)的外國(guó)人。取而代之的是,穿著藍(lán)黑色棉夾克的男女、扎著紅領(lǐng)巾的快樂(lè)兒童,商店里的商品琳瑯滿目,明碼標(biāo)價(jià),再也不需要討價(jià)還價(jià)了。”

在離開(kāi)美國(guó)之前,錢學(xué)森在加州理工學(xué)院的同事勸阻他回國(guó),質(zhì)問(wèn)他,一個(gè)優(yōu)秀的航天科學(xué)家回到一個(gè)農(nóng)耕社會(huì)能夠干什么?

10月23日,在中國(guó)科學(xué)院的一次隆重的茶話會(huì)上,一位年老的藥學(xué)家告訴了錢學(xué)森另外的話,“現(xiàn)在政府不同了,要錢有錢,要設(shè)備有設(shè)備,就是少人才。你回來(lái)了很好,大家一起干吧!”

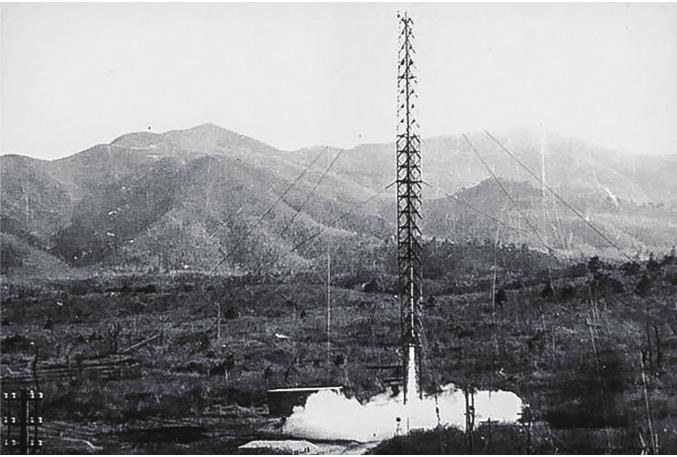

發(fā)電站是用蘆葦席子圍成的,頂上蓋一張油布蓬,中間放著一臺(tái)借來(lái)的50千瓦發(fā)電機(jī)。發(fā)射場(chǎng)距離發(fā)射架和“指揮所”大約100米,之間沒(méi)有任何通訊設(shè)備,發(fā)布命令必須要靠大聲叫喚,配合手勢(shì)。

10月28日,他回到北京,一些著名的科學(xué)家來(lái)車站迎接他,吳有訓(xùn)、華羅庚、周培源、錢偉長(zhǎng)、趙忠堯……20多人擁?yè)泶卮兀却c錢學(xué)森匯合。

離開(kāi)北京這些年,這座城市仍舊叫錢學(xué)森感到親切。他去拜訪了母校北師大附中的老師,以及中科院院長(zhǎng)郭沫若。11月5日,國(guó)務(wù)院常務(wù)副總理陳毅接見(jiàn)了錢學(xué)森,代表黨和國(guó)家歡迎他的歸來(lái)。

錢學(xué)森的歸旅還沒(méi)結(jié)束。每一天都被新中國(guó)美好的前景所鼓舞,但20年闊別,他還在摸索。

11月22日,根據(jù)周恩來(lái)總理的指示,錢學(xué)森被安排參觀東北地區(qū),當(dāng)時(shí)中國(guó)最大的工業(yè)基地。哈爾濱、長(zhǎng)春、吉林、沈陽(yáng)、撫順、鞍山、大連,一路看過(guò)來(lái),錢學(xué)森非常興奮,因?yàn)橹袊?guó)的工業(yè)化現(xiàn)狀比他記憶中的要好太多了。

東北之行的高潮,是一次參觀。錢學(xué)森告訴朱兆祥,自己有兩位老朋友在哈爾濱的中國(guó)人民解放軍軍事工程學(xué)院(簡(jiǎn)稱“哈軍工”),想趁機(jī)見(jiàn)見(jiàn)他們。但當(dāng)時(shí)的“哈軍工”是全國(guó)唯一一個(gè)現(xiàn)代化裝備維修、研究、設(shè)計(jì)人員培養(yǎng)的學(xué)校,屬于絕密單位。

錢學(xué)森被緊急特批,進(jìn)入“哈軍工”參觀。“哈軍工”院長(zhǎng)陳賡大將,奉時(shí)任國(guó)防部部長(zhǎng)彭德懷元帥的命令,一大早從北京搭飛機(jī)趕來(lái)哈爾濱,在校門口等待錢學(xué)森。他拍板,為錢學(xué)森開(kāi)放了所有的實(shí)驗(yàn)室,“對(duì)于錢先生來(lái)說(shuō),我們沒(méi)有什么秘密要保的。”

這是一個(gè)伏筆。

在空軍工程系的一個(gè)實(shí)驗(yàn)室里,陳賡突然嚴(yán)肅起來(lái)。他面對(duì)錢學(xué)森,看著他的眼睛,問(wèn):“錢先生,你看我們中國(guó)人能不能搞導(dǎo)彈?”

“有什么不能的?外國(guó)人能造出來(lái)的,我們中國(guó)人同樣能造出來(lái)。難道中國(guó)人比外國(guó)人矮了一截不成?”

陳賡一把握住錢學(xué)森的手,大聲地說(shuō):“好極了!我要的就是您這句話!”

至此,錢學(xué)森的歸國(guó)之旅結(jié)束了。

前半生的求學(xué)漂泊,以此為始,終于要落地發(fā)芽。

“兩彈一星”

1956年,錢學(xué)森獲得了兩個(gè)身份。

一個(gè)是中國(guó)科學(xué)院力學(xué)研究所的所長(zhǎng),這是公開(kāi)的;

另一個(gè)是受命組建中國(guó)第一個(gè)火箭、導(dǎo)彈研究機(jī)構(gòu)—國(guó)防部第五研究院,并擔(dān)任院長(zhǎng)。這是一份“上不告父母,下不告子女,外不告親友”的絕密工作。

一兩次慌張過(guò)后,錢學(xué)森再突然消失個(gè)幾十天,妻子蔣英也不會(huì)著急去找,只是和孩子在家等待著。

1960年2月19日,臨近東海的一塊平坦土地上,“T-7M”火箭首次試驗(yàn)發(fā)射。