儀式的動力:對特納“儀式結構理論”的檢驗

——以傈僳族“爬刀桿”為例

郭 軍,仇 軍,高振云

(1.泰山學院體育學院,山東泰安271000;2.清華大學體育部,北京100084;3.泰山學院馬克思主義學院,山東泰安271000)

1 儀式結構理論回溯與問題提出

儀式一直是人類學家關注的核心議題。回溯人類學的儀式研究史,可以發現有4個明顯的研究取向:①對古典神話和儀式之間關系的詮釋;②對儀式行為與宗教信仰間淵源的探討;③對儀式過程和其內在結構的闡釋;④對儀式蘊含的歷史敘事進行重新解讀。其中,第3個研究取向關注的是儀式本體,儀式結構理論便是在對儀式本體深入、系統探討的基礎上形成并逐漸完善起來的。

儀式本體研究由法國學者阿諾爾德·范熱內普(A.van Gennep)首創,他在對人類社會儀式活動共同規律認知的基礎上提出了“過渡禮儀”理論。Les Rites de Passage(《過渡禮儀》,也被譯為《過渡儀式》《通過儀式》等,該專著的中譯文本系美籍華人學者張舉文翻譯,已由商務印書館出版)是系統闡釋該理論的代表作。該理論認為,個體生命進程中“在空間、時間以及社會地位上都時時經歷著從一種狀態到另一種狀態的過渡,特別是在2個精神世界(即平凡與世俗和神圣與宗教)之間的過渡”[1-2],過渡期常伴有用以解疑的儀式,這類儀式統稱為“過渡禮儀”。

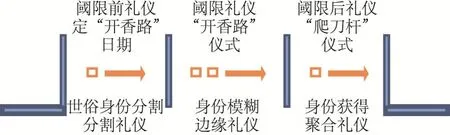

圖1“過渡禮儀”線性進程Figure 1 Linear progression chart of“the rites of passage”

就線性過程而言,“過渡禮儀”可以區分為先后為序且緊密相連的3個階段(圖1):第1個階段為分割禮儀(rites de séparation,或稱為閾限前禮儀(rites preliminaries))階段,通過象征性的“清洗”儀式實現與以前的生活狀態或身份分離,宣告過去生活狀態的結束;第2個階段為邊緣禮儀(rites de marge,或稱為閾限禮儀(rites luminaires))階段,此階段是一個過渡階段,即當事人已與之前的身份脫離,但仍未獲得一種新的身份,是一個身份模糊的狀態;第3個階段為聚合禮儀(rites de agrégation,或稱為閾限后禮儀(rites postiliminaires))階段,即經過前2個階段的儀式后,個人身份被社會重新接納,重新進入日常生活狀態。范熱內普的“過渡禮儀”理論模式,有助于解答作為群體行為的儀式及儀式中的個體行為是什么以及如何做的問題,也有助于從社會層面、心理層面、價值觀和世界觀層面對儀式行為進行更深入地分析。

在國際人類學界,特納(V.Turner)是公認的儀式結構理論的另一位重要代表人物,其撰寫的《儀式過程:結構與反結構》(The Ritual Process:Structure and Anti-Structure)是系統闡述其理論的經典之作。在學術淵源上,特納的儀式結構理論是對范熱內普“過渡禮儀”模式理論的延續和發展。他認可范熱內普提出的儀式進程的三段論結構,而他最關注的是儀式進程的中間階段即邊緣禮儀階段,并在范熱內普的“閾限禮儀”的基礎上提出了“閾限”(liminality)和“交融”(communitas,拉丁語,具有漢語的“交融”之意)的概念。他提出,作為共同體的社會均具有一定的結構,即個體都在社會結構中處于一定的位置,扮演一定的角色,結構是社會有序化的基礎,也是對個人行為的一種約束。相對于日常生活狀態的有序化[相對固定的社會結構(structure)],邊緣禮儀階段是儀式參與者從世俗社會結構中的原有地位、身份等脫離,進入到一個身份等級混淆混沌狀態(他稱之為“交融”),即他所謂的“卑微與神圣,同質與異質的混合體”[3]96。不僅如此,在混沌狀態下,原本處于社會結構下層的人,在“交融”的過程中“變得高高在上,而原來身居高位的人卻表現得謙卑自抑”[4],特納把這種倒置現象稱為“反結構”(anti-structure)。

另外,特納又把儀式置于其存在的社會背景中,對促使儀式發生的原動力進行了探討。他認為,社會具有結構,“有結構,就有結構性對立,就會有不滿和沖突”[4]。處于結構底層的人總是試圖通過暴力性抗爭表示他們的不滿,處于結構上層的人也需要某種形式的突破以開釋其壓力。而正是在過渡儀式的混沌狀態中,讓參與其中的人們的社會身份、地位等產生了消融,社會結構發生短暫性倒置,擺脫了社會結構對人的束縛,社會結構中存在的結構性張力在一定程度上得到緩釋,由結構性張力導致的沖突得到消除。過渡儀式結束后,人們重新調整行為,復歸于原本有序化但存在著矛盾沖突的社會結構體中。特納由此提出,儀式(過渡儀式)產生的原動力來自于社會結構固有的結構性張力,儀式反向制衡于社會結構,或可稱為社會結構張力的消解器。特納宣稱,“交融”和“反結構”具有普遍性,它們“存在于所有的文化與社會的各個時期與各個層面之中”[3]114,并宣稱自己的理論是一種普適性的理論。

特納的儀式結構理論可概括為以下幾點:①社會結構以及對立性的結構張力普遍存在;②結構性張力是儀式發生的原動力;③過渡儀式及其過程中的“交融”和“反結構”現象具有普遍性;④過渡儀式可以消解社會結構中的結構性張力。

論貢獻,一個理論的形成直至完善,其首創者居功至偉;但是,后人對該理論的檢驗(證實或證偽)、修正、補充等工作也功不可沒。特納的儀式結構理論的提出,根基于他對恩登布人(Ndembu,生活于贊比亞西北地區)儀式習俗的調查和分析。如人們所知,全世界現有2000多個民族,幾乎每個民族都具有自己的儀式,是否所有的儀式都具有“交融”和“反結構”特點呢?儀式發生的動力是否如特納所說都來自于結構性張力呢?基于上述理解,本文選取傈僳族“爬刀桿”為個案,對特納的儀式結構理論進行檢驗。

2 田野點及研究個案概述

選取云南省怒江傈僳族自治州瀘水縣魯掌鎮魯掌村為本文的田野調查點。該村委會下轄10個自然村,總人口為2990人(2011年數據),其中半數以上的是傈僳族,30%以上為彝族,漢族僅有400余人。歷史上,傈僳族社會曾長期以游牧、狩獵、采集等作為獲取生活資料的主要方式。族群的文字出現較晚(僅有百余年歷史)且普及率不高,神話傳說、民間故事、祭祀儀式、祭祀經、口頭文學等“活態”的記憶形式是保存和傳遞族群社會記憶的重要載體。2014年1月9日—2015年8月10日,筆者先后4次到魯掌村做田野調查,拍攝和記錄了“爬刀桿”的完整過程,訪談了專職儀式人員、普通族人、地方文化管理部門的負責人等,收集和整理了百余萬字的一手資料。文中未注明詳細出處的材料,皆源于對魯掌村的田野調查。

“爬刀桿”為傈僳族傳統節日——“刀桿節”的核心儀式活動,節期為農歷二月初八。“爬刀桿”(也稱為“上刀山”)是將36把或72把利刀捆扎于數丈高的樹桿上,每把刀相距尺許,刀刃全部朝上,表演者空手赤足踏著鋒利的鋼刀,逐級爬至刀桿頂端,并依次完成規定的展演動作。在瀘水縣,“爬刀桿”的主要儀式包括點花、點刀、耍刀、迎花、設壇請神與祭神、祭刀桿、立刀桿、祭龍神、上下刀山、折刀、下火海等步驟。“爬刀桿”原本是祭祀鬼神,消災治病,祈求平安的祭祀儀式。在經歷了歷代變遷及當地政府的整合后,節日內容以“爬刀桿”展演為核心增擴了民族歌舞比賽、射弩比賽、文藝表演等文體活動,使之具有了跨越族群性、兼具娛神和娛人雙重特性的綜合性的地方節日,成為了豐富當地各族人民精神文化生活、展現地區精神風貌的重要活動之一,也是拉動地方旅游產業、吸引外商投資的地標性文化。在瀘水縣,“刀桿節”原為傈僳族和彝族共有的文化事項,一直都是由傈僳族和彝族共同舉行的。1985年,當地政府把“刀桿節”確定為傈僳族的法定節假日,節日另于2006年被列入我國首批非物質文化遺產保護名錄。

3 傈僳族概況:結構隱伏的社會

人類學者在探討某一社會的結構性對立時,采取的經典視角通常有“親屬集團、宗教等級、社會性別”等[4]。遵循這樣的思路,筆者對傈僳族社會進行以下分析。

(1)親屬集團。在社會組織上,依據各支系圖騰崇拜對象的不同,可以分為18個氏族組織(如熊氏、竹氏、蕎氏、火氏等)。在族群遷徙至怒江之前,他們往往以氏族為單位進行集體遷徙,氏族組織既反映了他們在歷史上的親緣性,也反映了他們所采取的經濟生活方式的相同性。在遷徙至怒江以后,由于采取了散居的方式,歷史上形成的氏族組織分崩離析,除了在圖騰象征物保持一致外,其內部在經濟生活方面的聯系逐漸淡化。在日常生產生活實踐中,家族組織起到了重要的作用,體現在生產中的共同耕種、生活中的互助協作等方面。其后,又在家族組織的基礎上,出現了家族的聯合并逐漸形成村社組織,主要由在親緣上相近且居住在同一地方的人們組成。此后,村社組織替代了家族組織,在社會生活中扮演重要角色,如領導耕種勞作、排解內部糾紛、公判內部諸種事務、聯絡外部事務等。

(2)宗教等級。在傈僳族傳統宗教中,“巫師”有2類,一為“尼扒”(傈僳語為通神之人,其中,“尼”為神靈之意,“扒”指成年男性,“尼扒”必須由成年男性擔任),其巫術為“神”所授,通“神”的本領最大,級別最高,能看見并使用“神靈”的語言與其對話,也能運用“法力”祭祀和降服各種“鬼神”,也可以主持各種宗教儀式、占卜、誦經等活動;第二類是“尼姑扒”,其巫術一般是由父輩所授,他們的級別和法力不及“尼扒”,只能殺牲“驅鬼”,不能看見并與“尼”對話。“尼扒”和“尼姑扒”均不是專職的巫師,當村寨或家庭遭遇災害時,他們會被請來做祭祀儀式,并獲得微薄的酬勞。平時他們與一般的村民一樣,也要下地做農活,他們的人數不是太多,“一般每個村寨1~2人”[5]。

(3)社會性別。在歷史上,傈僳族飽受戰爭、遷徙和壓迫之苦,男女的社會性別伴隨著族群的生存、發展而逐漸形成。總體而言,傈僳族社會的男女有別主要體現在社會分工上,而男尊女卑的觀念并非根深蒂固。在族群遷徙過程及抵御外敵的戰爭中,族群男性扮演著主導角色,但是女性并非以唯唯諾諾的柔弱形象躲藏于男性背后,而是以積極形象參與族群的重要事務。《南詔野史》中曾有這樣的記載,“傈僳……利刀毒矢,刻不離身……尤善弩,每令其婦負小木盾前行,自后射之,中盾而不傷婦,從此制服西番”[6]。傈僳族社會存在性別禁忌。在“爬刀桿”儀式中,有“尼扒”“挨不得女人”的規定和禁忌,也有禁止女性參與的規定,如女性不能跨過砍好的刀桿(除了少數的女性“尼扒”之外,族群其他的女性成員不允許參與到“爬刀桿”的具體儀式之中,但可以作為幫手參與部分的準備活動之中,如“扎花”)。然而,女性并非不可以成為祭祀儀式的主祭,瀘水縣曾出現過2位從事“爬刀桿”展演的女性“尼扒”便是例證。

此外,依據著裝色澤不同,族群內部可以“分為‘黑傈僳’‘白傈僳’和‘花傈僳’3個支系”[7]。著裝色澤能成為區分族群內部各支系的依據,其原因在于各支系在遷徙途中采取的路線和最終定居的區域不盡相同,受到外來文化的影響也不盡相同,在適應當地社會生態及文化環境的過程中,各支系間文化形態的分化與差異逐漸加大。中華人民共和國成立初期,各支系的社會形態雖存在差異,但總體上處于原始社會末期,尚未形成分化明顯的階級。在我國完成土地改革(1953年)以后,為進一步促進邊疆少數民族地區的政治、經濟、文化、社會的發展,國家決定推行“直接過渡”的政策,政策的要義是目前“還沒有形成階級社會或階級分化極不明顯的少數民族地區,在經過必要的工作之后,它們將直接地、但卻是逐漸地和我們共同過渡到社會主義”[8]。顯然,族群內部的剝削關系、階級之間的對立性緊張關系尚未形成。

綜合以上幾方面的評判,可以認為,傈僳族社會的結構是隱伏的,結構性張力是微弱的,并且這種狀況已存在了較長時間。即特納宣稱的社會結構及結構性張力的普適性并不能在本案中得以驗證。換言之,傈僳族社會難以納入他的解釋體系。如此推論,作為緩解結構性張力存在的儀式在傈僳族社會中并不會常見。但是,實際情況恰恰相反,在傈僳族日常生活中存在著種類繁多、程序復雜的祭祀神靈的儀式。村寨、家庭成員、牲畜或莊稼等遭遇災害時,需要通過祭祀來消除危害;上山打獵需要祭祀山神、獵神;上山伐樹需要祭祀山神和樹神;修葺房屋需要祭祀院壩鬼,等等,這些無不與族群仍保留著的萬物有靈的宗教信仰習俗緊密相關。在傳統的社會,幾乎每天都會舉行以個人或家庭為單位的小規模儀式,以村寨、支系為單位舉行的規模較大的儀式每年也會發生多次。可以說,儀式在族群的社會生活中占據重要位置。

4 對特納“儀式結構理論”的檢驗

特納的創新之處在于:其一,把儀式置于其存在社會背景之中,對儀式產生的原生動力進行了闡釋;其二,他在范熱內普的理論基礎上,提出了“交融”和“反結構”的概念。至于前者,可用特納的命題轉述為,結構性張力催生了過渡儀式,而傈僳族社會可視為是這一命題的逆否命題,本案例非但未推翻特納“儀式動力學”的理論,相反,在一定程度上對此有所加強。如果回到范熱內普和特納對過渡儀式的界定上會發現,“爬刀桿”(“尼扒”經歷著“2個精神世界之間的過渡”,也是“尼扒”確立自己的族群威信的儀式)及其“開香路”儀式(“準尼扒”經歷著社會身份的轉換)均屬于過渡儀式的范疇。那么,儀式中的“交融”和“反結構”又會呈現何種情況呢?本文將繼續對此進行檢驗。

4.1 以“開香路”儀式為例通過對“尼扒”的訪談得知,中華人民共和國成立前“尼扒”的承傳一直遵循著隔代相傳的傳承形制,即由爺爺或外公傳于孫子、孫女或外孫子、外孫女。近些年,由于保護非物質文化遺產的需要,也有部分“尼扒”是師傳的。但是,這都取決于他本人具有先天的“遺傳因素”(據一位鄔姓“尼扒”講述:“一般來講就是在每月初一或十五會出現莫名其妙的‘瘋癲’狀態”),當出現這種情況時,祖父或外公會請來資歷較老的“尼扒”占卜確認,如果占卜的結果是此人具有成為“尼扒”的“遺傳因素”,家中須請“尼扒”給其做“開香路”的儀式(據一位李姓“尼扒”講述:“不開不得,不‘開香路’有悖于‘神靈’的囑托,還有可能會導致他/她瘋掉”)。所以,“開香路”本質上是一種“入門儀式”或“通過儀式”/“過渡儀式”。

所謂的“開香路”,其實就是用香在地面上模擬擺放了一架刀桿,師父(一般為爺爺或外公)分解講解每一步的攀爬技巧,然后再讓“準尼扒”依此進行模擬練習,直至全部掌握。族群信仰中規定,只有在獲得“神靈”的庇佑并順利通過“開香路”儀式后,才可以成為一名能“爬刀桿”或“下火海”的“尼扒”。遵照范熱內普的理論并結合一位女性“尼扒”的口述(據她講述,她的外公即是她師父,外公本不想把“爬刀桿”技藝傳授于她,無奈和她同輩的表兄弟無一人具有這方面的“天賦”),把“開香路”儀式分為分割禮儀、邊緣禮儀和聚合禮儀3個階段。在線性進程上,“開香路”儀式可用圖2所示的模式表述。

(1)分割禮儀階段。此階段始于“尼扒”(她家所請的資歷較高、專門占卜的“尼扒”)的占卜。也就是說自“尼扒”確定她已具有成為一名“尼扒”的天資(遺傳了外公的“尼扒”天賦)后,最晚至家人決定給其“開香路”,并由“尼扒”占卜確定具體的“開香路”時間為止,她便開始與自己以前的世俗身份進行了“分割”,進入“分割禮儀”階段。吉日選定后,家人便開始了各項準備工作,主要包括確定參加“開香路”儀式的人員、“爬刀桿”所用的器具;準備祭祀眾神的貢品,包括小豬(1頭)、火紅的大公雞(1只)、香、五色紙、酒、茶、五谷、五谷粑粑、松毛、設祭壇用的桌子等。據一位趙姓女“尼扒”講述,參加她的“開香路”儀式的“尼扒”都來自“瀘峰民間藝術團”(成立于1999年,是一個由當地民族文化愛好者組建的非政府組織,成員中現有8位國家級、省級和州級非物質文化傳承人,對當地非物質文化的傳承與保護起到了無可替代的作用),“因為當時‘尼扒’都已加入‘瀘峰民間藝術團’,所以就把藝術團的全部成員都請了過來,由外公和一名威望較高的‘尼扒’(也稱為‘掌師’)主持我的‘水碗’(碗里裝盛的是從‘龍洞’取回的‘神水’,它是龍神的代表,可庇佑儀式的順利進行,筆者注)。我‘開香路’的具體日子記不得了,好像是哪個月的初一或十五,地方就選在附近一個僻靜山坡,祭祀的東西我家都提前一天準備好了,‘上刀’(‘爬刀桿’的簡稱)的東西是當天早上拉過來的。當天特別隆重,大家敲鑼打鼓地把那些東西抬到山坡上。之后,大師父們開始設祭壇和祭祀用品,其他的人準備‘上刀’的器物……一共設5個祭壇,供奉的主要是藝術團各成員所屬族群的神靈,包括彝族、傈僳族、漢族、白族和怒族。其中,居于中間為‘總壇’,其余4個分列東南西北4個方向。”(文字源自趙姓女“尼扒”于2015年2月12日的講述,由筆者整理)

(2)邊緣禮儀階段。此時她處于世俗社會(世界)的邊緣和神圣世界的邊緣,是身份模糊的階段。此階段又可分為3個部分,即請神和祭神、“開香路”、“爬刀桿”。

請神和祭神從“掌師”在“總壇”燒香請神開始。3支香點燃后,“掌師”、她外公及她本人各拿一支祭拜神靈,完畢后由“掌師”撒五谷凈場、燒紙錢凈場和用嘴噴“神水”凈場。凈場完畢后是獻祭儀式,包括敬酒、敬茶、殺牲獻祭(把豬當場殺死、大公雞則由“掌師”手拿獻祭),之后由“掌師”誦唱“請神調”[“請神調”的大致意思是:今天是一個很吉利的日子,我們在此為趙夢霞舉行“開香路”儀式,我們準備好了酒、肉、茶等請眾神靈(包括祖宗神、山神、蟒蛇之神、樹神、雄鷹之神等神靈)來幫忙,希望你們保佑儀式順利]并跳“請神舞”。舞畢,“掌師”用牙咬破公雞的雞冠,并用雞冠血進行“點刀”和“點花”儀式[據趙姓女“尼扒”講述,“點刀”和“點花”儀式有2層象征意義,“一是讓神靈來檢驗他們扎的花是否合格、磨的刀是否鋒利、安裝得是否正確;二是檢查刀和花上是否附著干擾他們‘上刀桿’的其他神靈,如果有(雞血)會把其嚇跑”]。此后,開始立刀桿。刀桿立畢,就進入“開香路”的儀式部分,儀式以鋪設“香路”開始。“香路”是模仿了“刀桿”形狀擺放的,其中垂直箭頭和三對交叉的箭頭表示香頭的朝向(一支香表示一把刀)和“開香路”時的行進方向,右側的橫向箭頭表示刀尖的朝向和擺放位置。

在“開香路”儀式前,先要進行凈場和凈身儀式。之后,她跟隨師父的指引邊敲鑼邊跳“地皮舞”和“刀舞”(祭祀時所跳的“巫舞”),要求是用腳去踩踏擺好的香,直到跳完36支香。“地皮舞”跳畢,便得到“神靈”的護佑,“香路”就已開通;跳“刀舞”通過“天門香”意為通過刀桿的天門,此時師父已把“爬刀桿”的技術傳授完畢。

“香路”開通后,師父會帶領她進行“爬刀桿”操練。“在開始爬前,師父還會再次到‘總壇’進行祭祀,并跳‘刀舞’圍刀桿轉一圈進行凈場。之后,師父先爬了2把,并給我講授相關的技巧。隨后,我按照師父教授的要領,跟隨他的引導和鑼鼓聲的節奏進行了試爬,并順利完成了各項規定內容。”(文字源自趙姓女“尼扒”于2015年2月12日的講述,由筆者整理)據其他“尼扒”講述,他們的“開香路”儀式過程,與這位女“尼扒”講述的基本一致。

(3)聚合禮儀階段。順利通過“開香路”儀式,完成上刀桿和下刀桿的儀式過程之后,她便真正擁有了被神靈、其他“尼扒”及族人認可的神圣身份。此階段,主要是舉行謝神儀式、收拾器具和設宴款待參與儀式的“尼扒”。

從以上口述可知,在“開香路”儀式中確實存在著“交融”,但僅限于儀式當事人和為她主持“水碗”的2個“尼扒”(一位是“掌師”,另一位是她的師父),而其他的“尼扒”,參與此次儀式的其他人員及前來觀看的觀眾,都是世俗身份并且在整個儀式中都是固定的。進一步說,并不是全部參加儀式活動的人(包括觀眾)都進入了“交融”狀態。由此看來,“開香路”儀式的中間階段不具備特納的“交融”特征,他所謂的“交融”具有的普適性不適于此個案。同時,在過渡儀式中,“反結構”的現象也并未出現,儀式后身份變化的僅有儀式當事人,也就是說儀式中的身份或社會地位“變化的是個體,而社會內部既定的社會關系和矛盾結構并沒有發生數量上的變化,更沒有發生質的變化”[9]。

4.2 以“爬刀桿”為例作為一項民俗節日文化,“刀桿節”中的“爬刀桿”是按一定的時間為周期重復上演的,可以說它是伴隨著時間過渡而舉行的儀式;對“尼扒”而言,參與“爬刀桿”展演,既是行使自己“神賦”權力的儀式,也是確立族群地位或威信的儀式。從這2方面來講,“爬刀桿”符合范熱內普和特納關于過渡儀式的各種規定,所以“爬刀桿”也是一種過渡儀式。在對特納理論進行檢驗時,此部分主要關注的也是儀式過程中的“交融”和“反結構”。

至于“爬刀桿”的儀式過程,筆者觀察與記錄的是2015年2月20日(農歷大年初二)在瀘水縣魯掌鎮登埂村“澡塘會”(“澡塘會”源于傈僳族的“春浴”習俗,在每年的農歷正月初二舉行,一般延續4~5 d,會址位于魯掌鎮登埂村怒江沿岸的一處天然露天溫泉)期間的展演流程,這也是本部分的分析基礎。同樣,“爬刀桿”的整體進程也可以通過圖3所示的進程表示。

(1)分割禮儀階段。參加此次“澡塘會”“爬刀桿”展演的“尼扒”共有7人,其中,“上刀山”的“尼扒”僅有2人(同時參加“下火海”),主祭1人、專司下火海的有4人,還有1人作為工作人員負責敲鼓。綜合節日當天的時間、場地等因素,“尼扒”們決定把一些必要的祭祀儀式前移至大年三十。于是,從在自己家中設壇,舉行請神、祭神的相關儀式開始,他們便進入了“過渡禮儀”模式中的“分割禮儀”階段,并遵從“挨不得女人”等禁忌。

圖3“爬刀桿”儀式整體進程Figure 3 Overall process chart of“the rite of Sword-Climbing”

(2)邊緣禮儀階段。節日當天,“尼扒”的身份經歷幾個變換,此階段即是“邊緣禮儀”階段(穿梭于世俗世界和神圣世界)。總體上看,此階段又可分為2個小階段。第一個是點刀、點花儀式,儀式前“尼扒”處于“兩個世界”的邊緣,祭祀后直至儀式結束為神圣身份,儀式結束后復歸邊緣身份。第二個是“爬刀桿”,“爬刀桿”前為邊緣身份,進行過相關儀式后進入神圣世界(神圣身份),并一直延續到回“總壇”謝神儀式前。

(3)聚合禮儀階段。回“總壇”謝神儀式之后,便復歸世俗身份,也就是“聚合禮儀”階段。

通過觀察、記錄和對“尼扒”的訪談得知,在族群的信仰觀念里,“爬刀桿”展演的完成者并非“尼扒”本人,而是神靈的化身,它們附體于“尼扒”并借助于“尼扒”之身完成儀式展演。在儀式展演中,存在著(神靈的)“交融”,但“交融”并不是涉及所有人員,僅限于神靈的依附體——即一位主祭“尼扒”和2位“上刀山”的“尼扒”,其他人則不存在“交融”。同時,儀式中的等級次序是非常明顯的,主祭的是年齡、資歷、威望都相對較高的“尼扒”,第一位“上刀山”的“尼扒”在資歷、年齡等方面也比第二位高,所以也未出現“反結構”的現象,反而借助于儀式強化了這種等級差別。由此可見,特納的過渡儀式理論也不適于對它的解釋。看來,這也需要尋求其他思路和方式對它進行解釋。

5 社會結構之外的儀式動力

5.1 儀式發生的可能原動力之一:自認知論(Social Cognition)和信仰理論英國人類學家拉德克利夫-布朗(A.R.Radcliffe-Brown)從生物學角度提出的“社會是類似于生物的有機體,具有根據自身需要產生自我調適的能力”——自認知論的分析思路,更適合于對本案例的解釋。另外,一些人類學家把儀式理解為是“在信仰(思想層面)支配下的一種行為模式(行為層面)”,即從“思想”與“行為”的關系分析儀式,這種分析思路也可以用于此案例的解釋。按照這種思路可進行以下分析:在他們的信仰中,相信神靈能為人們消災、治病,但需要通過一定的“媒介”,這個媒介就是“尼扒”;然而,并非所有人都能成為“尼扒”,“尼扒”要具有一定的“天賦”;“尼扒”身份的獲得必須通過一定的儀式(過渡儀式),在儀式上經過請神和祭神,神靈降世并附在“尼扒”身上,并教會他/她有關的技巧和幫其順利通過儀式;通過儀式之后,便獲得“尼扒”的身份。此后,他/她便可以按照神靈的旨意,代替神靈給遭遇困難的族人排憂解難。可以說,“開香路”儀式是在思想層面的萬物有靈信仰觀念支配下的實踐行為,信仰觀念是催生“開香路”儀式的原動力,而非特納宣稱的結構性張力。

5.2 儀式發生的可能原動力之二:情感能量柯林斯(R.Collins)在其“互動儀式鏈”(interaction ritual chains)理論中提出的“情感能量”概念,也適于解釋儀式產生的原動力。關于互動儀式,柯林斯認為它是由4個主要要素構成的相互反饋系統,分別包括:①在同一時間、同一場所至少有2個人聚集在一起;②通過象征性的界限把局外人拒斥在外;③有共同關注的焦點,并通過互動交流相互傳遞自己對焦點的關注;④“分享共同的情緒或情感體驗”[10]79。如果以柯林斯的這4個要素為參照標準,“爬刀桿”儀式無疑是一種互動儀式。“爬刀桿”儀式是族群的集體性實踐行為,其中包括了人與神的互動、人與人的互動、民間與地方政府(國家)的互動等,完全可以把它理解為互動儀式。

在柯林斯看來,情感能量是個體在參與儀式的過程中獲得的“一種采取行動時的自信、興高采烈、有力量、滿腔熱忱與主動進取的感覺”[10]80。但是,它不同于人們平常所說的情緒或情感,它是經過長期沉淀所形成的較為穩定的社會情感,它是在“集體歡騰”(“集體歡騰”是杜爾干理論中的重要概念,用于指代宗教儀式中形成的一種集體興奮的狀態)期獲得的短暫情感的基礎上,經由身體互動轉化而來(他因而把互動儀式稱為情感的轉化器),它進而又促進族群歸屬感的形成。他認為,族群凝聚力的大小取決于儀式情境所能給予其成員的情感能量的多少,所以,把族群團結在一起的是情感能量。顯然,他這一結論比杜爾干(E.Durkheim)的“社會儀式,……操縱著形成和維持這些群體內的團結”[10]70結論更為微觀。

就情感能量的獲得而言,首要條件是族人的親身參與,必要條件或途徑是互動,即族人在親身參與儀式實踐的情況下,通過與其他族人的互動交流融入共同體之內并獲得別人的認可,族群成員的身份也由此建構成功,經過重復參與后獲得的這種能量會成為一種高度的情感連帶,并把族人緊密聯系在共同體之內。情感能量是儀式實踐的重要結果,但它同時又會激發族人再次參與實踐的動機,所以,可以把它稱為“爬刀桿”活動實踐機制的反饋機制。情感能量的獲得過程,其實就是一個獨特的情感體驗的過程,在這一過程中族人內心世界的信仰訴求得到滿足,自己作為共同體一員的身份獲得認可,族群歸屬感、族群自豪感也得到培養;在與族人的互動中增進了相互間的了解,族人間友情也得以建立和鞏固;日常生活中淤積的不良情緒,也經由集體歡騰得到宣泄,等等。對于族群的每一個成員而言,“這種情感能量的感覺對個體具有一種強有力的激勵作用;無論誰體驗到了這種感覺都會再去體驗”[10]68。

“爬刀桿”儀式是立足現在對過去的重構,其實也是對族群先人所做事情的模仿[11]。在模仿的過程中,族群先人的英勇事跡“不僅活生生地展現在人們的眼前,也可以使人們體會到彼此的親屬關系……如果一個人看到了如此遙遠的過去重新回到了他的身邊,如此宏偉的實物重新激蕩著他的胸懷,他就會更加確信自己的信仰”[12]495-496。這便是族群的信仰儀式的積極作用,它喚醒了族人記憶中的“某些觀念和情感,把現在歸為過去,把個體歸為群體”[12]498。這樣,族群共同體的一體性得以建構,族群的凝聚力得以增強,族群的合理秩序也得以維系。

歸結起來,“爬刀桿”活動對族人產生了以下4方面的影響:①使個體因感受到來自神靈的力量而變得自信;②建構了族群身份;③強化了族群歸屬感;④愉悅了身心。由此可以認為,族人在參與過程中獲得的情感能量,才是“爬刀桿”活動發生和促使族人參與的真正驅動力,而非“結構性張力”。

5.3 儀式發生的可能原動力之三:異化因素 在田野調查中筆者得知,現在請他們(“尼扒”)去治病、消災的人或村寨逐漸減少,更多的是應當地或外地政府、某一團體的邀請而去表演。在問及他們在儀式展演中所得的報酬時,他們普遍反映是過去不算太高,現在已有所提升(以2015年“澡塘會”為例,參與“爬刀桿”的人員人均有2千余元的報酬,去外地表演的報酬還要略高些),報酬所得已成為家庭收入的一種重要來源。關于收取表演報酬的態度,他們普遍表示:“在外打小工一天隨隨便便也能掙一兩百元,我們表演還要擔很大的風險,這點費用不多,再說也不是天天表演。”可以說,參加表演所獲得報酬的高低,漸成為他們表演的動力之一。另外,當地政府為迎接上級的檢查或接待外賓時,也會以行政命令的方式通知他們去表演,上傳下達的行政命令已成為舉行儀式的無形推手。此外,“爬刀桿”儀式已成為“尼扒”爭奪的一種文化資源,有些“尼扒”也因此獲批為國家級、省級、州級或縣級非物質文化傳承人,并因此獲得一定的社會資本;有些“尼扒”因其在非物質文化遺產保護和傳承中的突出貢獻,被推薦為政協委員,從而擁有了令人羨慕的政治資本。所以,通過“爬刀桿”儀式可以獲得某種資本,亦是“尼扒”們積極開展“爬刀桿”儀式展演的重要內驅力。

6 結束語

綜上所述,在對儀式進行闡釋時,特納的儀式結構理論有其局限性,對儀式的發生學原理的揭示還應超出社會結構的藩籬,探尋結構之外的動力。