不孕及輔助生育治療的社會工作介入

——“綜合身心靈全人健康”自助干預模式的應用

陳凱欣,尹曦粲,黃 爽,龔惠明

(1.香港大學 社會工作與社會行政學系,香港 999077;2.福特漢姆大學 社會服務研究學院,美國 紐約 10041NY212)

一、研究背景

我國全面兩孩的政策自2015年底十八屆五中全會提出,至今已有四年。據(jù)估計,全面兩孩政策約釋放總計1 125~1 800萬的生育需求。(1)數(shù)據(jù)來源于網址https:∥www.chyxx.com/research/201802/611470.html當中所提供的《2018—2024年中國輔助生殖市場深度調研報告》摘要。其中不乏一些35歲以上的高齡產婦。而根據(jù)中國人口協(xié)會、國家衛(wèi)計委聯(lián)名發(fā)布的《中國不孕不育現(xiàn)狀調研報告》,截至2015年,我國不孕不育發(fā)生率高達15%。這意味著,當前我國約有5 000萬左右不孕不育人群。

輔助生殖技術(Assisted Reproductive Technology, ART)是指在醫(yī)療手段的輔助下,不孕不育夫婦可以獲得妊娠的技術,包括人工授精(Artificial Insemination, AI)和體外受精-胚胎移植(In Vitro Fertilization and Embryo Transfer, IVF-ET)及其衍生技術兩大類。其中,試管嬰兒就是使用ART技術體外受精后,采用胚胎移植方法生育的嬰兒。相關數(shù)據(jù)顯示,截至2016年底,我國可以從事IVF-ET技術的輔助生殖中心數(shù)量為451所,其中327所擁有試管嬰兒技術牌照、23所設置了人類精子庫;2016年,我國共計完成約106萬個周期的輔助生殖治療。①

國內外相關研究顯示,在IVF治療過程當中,患者的焦慮水平會顯著提高,心理壓力較大,心理健康狀況堪憂[1-3]。檢查、促排、取卵、移植等過程耗費大量時間、精力、資金的同時,給患者帶來焦慮、恐懼等情緒,甚至會對患者的家庭、社會關系以及正常生活造成嚴重影響。此外,在IVF治療程序中,胚胎移植之后需要等待14天再進行第一次妊娠試驗。這14天的等待期對于患者來說,往往要經歷身體和精神上的雙重折磨[4]。在胚胎移植之后,患者焦急地盼望著受孕成功的消息。隨著妊娠試驗的臨近,其焦慮水平日益攀升,在妊娠試驗前一天達到峰值,并伴隨著抑郁、暴躁等心理問題,對患者的生活產生極大的消極影響[5]。例如,Bolvin和Lancastle開展了一項研究,通過每日記錄,跟蹤調查女性在IVF治療的幾個時間點的壓力水平。他們發(fā)現(xiàn),在所有治療階段中,胚胎移植和妊娠試驗之間為期兩周的等待期呈現(xiàn)出最高的焦慮和不確定性[6]。信息不足、不可預測、高度不確定性和缺乏控制的感覺使患者極度焦慮不安,她們無法做任何事情來改變或控制結果[7]。

越來越多的研究開始關注不孕不育患者治療過程中的心理健康干預,方法包括綜合護理干預[8-9]、“綜合身心靈全人健康”模式干預[10-11]、瑜伽[12]等。Chan等人的研究發(fā)現(xiàn),“綜合身心靈全人健康”干預模式(Integrative Body-Mind-Spirit Interventional Model, I-BMS),對于減輕女性在IVF治療當中的焦慮、改善其心理健康狀況十分有效[10-11]。I-BMS是20世紀90年代初,由香港大學社會工作系陳麗云教授提出的,已在中國、東南亞、美國等國家及地區(qū)獲得廣泛應用的理論。I-BMS理論認為,人的生命是由身體、心理和精神靈性構成的;人的身體、心理和精神因素是相互作用、相互影響的,對于軀體疾病或心理不適都應當從整體角度進行調節(jié)[13]。I-BMS將傳統(tǒng)中國文化、傳統(tǒng)醫(yī)學、養(yǎng)生學、哲學思想等融會貫通,把針灸、氣功、太極、瑜伽、冥想等方式融入小組輔導過程之中,重點是通過肢體運動、堅定信念等方式讓患者嘗試自我改變。該干預方法將精神靈性與身心放松相結合,開創(chuàng)了對不孕不育患者進行干預和改善生活質量的一個新的研究方向,旨在提高不孕不育患者在治療期間以及治療后的壓力及危機應對能力。相較于其他干預方法而言,I-BMS從身體、心理、精神靈性等多個角度出發(fā),為患者提供多方面的幫助,是更符合中國文化情境的方法。然而,由于面對面的干預方式對時間、精力、財力的消耗較大,目前也有研究開始關注自助式的干預模式對于提高不孕不育患者心理健康水平的效果[5,14]。

因此,針對不孕不育女性在IVF治療過程中的焦慮現(xiàn)狀,本著節(jié)省人力、財力的操作原則,立足于以前研究的干預效果,本研究將以往干預經驗制作成手冊,探索在胚胎移植至妊娠試驗的14天等待期內,“綜合身心靈全人健康”模式的自助式干預方法對改善患者焦慮狀況、緩和生育矛盾、提升其生活幸福感的可操作路徑及效果。本研究旨在:(1)了解不孕不育女性在IVF治療過程中的心理變化;(2)探索更省時、高效、節(jié)省成本的干預方式;(3)基于中國特殊的文化背景和社會環(huán)境,開創(chuàng)因地制宜的有效方法。

二、研究設計

本研究是一項前瞻性三臂隨機對照試驗。參與者按1:1:1的比例隨機分為行為-精神干預組(BS)、精神干預組(S)以及健康教育控制組(C)。在項目說明會當天(T0)、胚胎移植當天(T1)和第一個周期的妊娠試驗前一天(T2)分別進行三次前瞻性心理健康評估。T0到T1的時間因療程不同而有差異。根據(jù)標準IVF方案,T1和T2之間通常相隔14天。

(一)研究場所及對象

本研究在香港大學瑪麗醫(yī)院輔助生育中心進行。在醫(yī)生和護士的協(xié)助下,對計劃在該中心進行IVF-ET或FET(冷凍胚胎移植Frozen-thawed Embryo Transfer)的女性進行招募。符合以下任一條件的女性被排除:(a)非中國人;(b)有已知的精神疾病史;(c)已經生有孩子;(d)與捐贈的配子進行體外受精;(e)沒有互聯(lián)網或手機。研究人員向有興趣參與干預試驗的女性進行了簡要介紹,最終愿意參加的女性簽署了知情同意書。

(二)干預過程

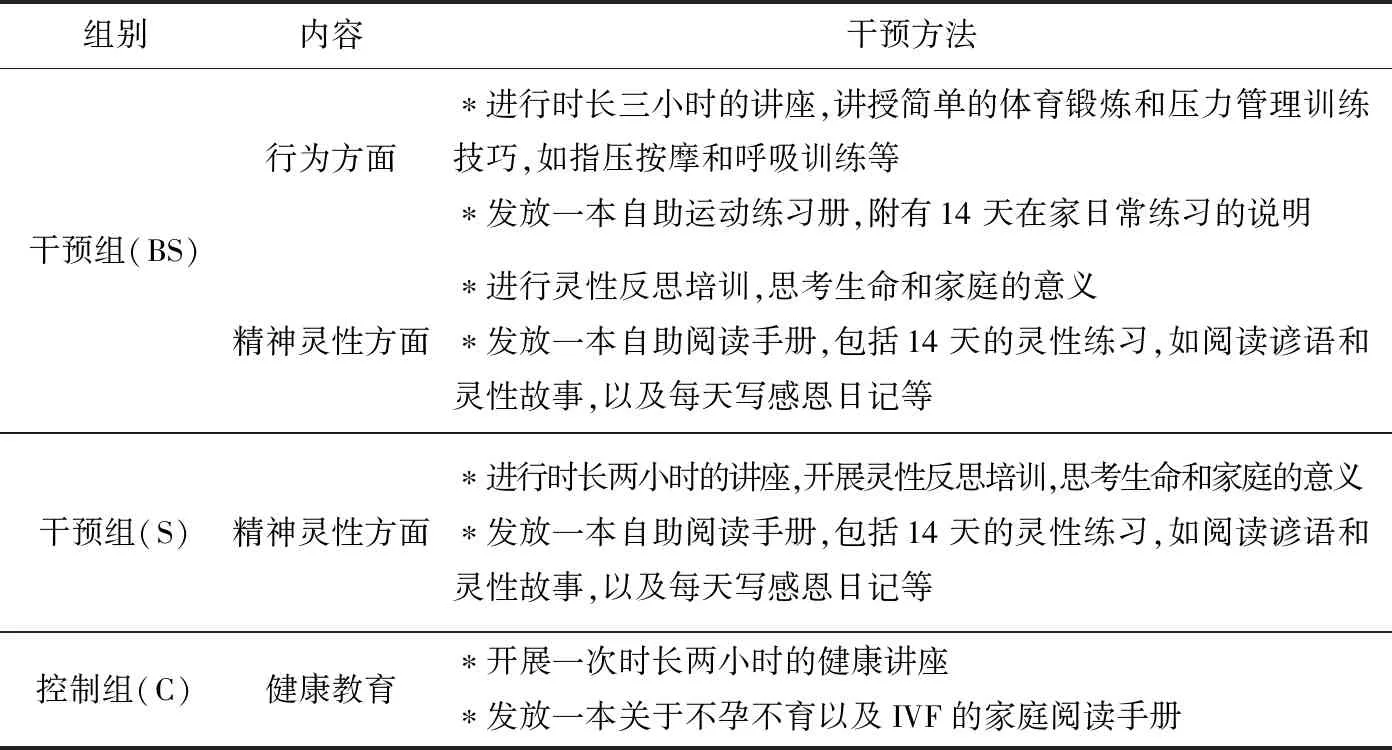

通過隨機數(shù)列表將參與者隨機分成三組,分別進行面對面的情況說明,并提供三種不同類型的信息包。所有說明會均由一名注冊社會工作者負責,且事先對各負責人進行IVF及項目相關情況培訓。BS和S組的參與者按照手冊的要求,需要花費至少15分鐘完成各項任務及進度檢查表。BS組從行為和精神靈性兩個方面獲得干預,S組則只有精神靈性干預,C組只接受一次健康教育講座。各組具體實施干預方法如表1所示。

表1 干預組與控制組具體實施方案

(三)數(shù)據(jù)收集和測量方法

1.社會人口學信息

對參與者的基本社會人口學屬性(例如年齡、教育水平)和生育相關的信息(例如使用的輔助生殖治療的類型)進行統(tǒng)計。

2.生育認知

關于四個自我構建的陳述(即生育對于我/我的伴侶/我的婚姻/我的家庭的重要性),參與者從1(非常不重要)到10(非常重要)選擇他們認為的重要程度。

3.焦慮

采用包含40個題項的狀態(tài)-特質焦慮量表(STAI)[15]對患者的焦慮狀況進行測量。該量表包含20個題項的特質焦慮子量表和20個題項的狀態(tài)焦慮子量表。每個題目以4分李克特量表進行測量,得分越高表示焦慮越大。STAI的中文版由Shek發(fā)展和驗證,證明了該量表良好的內部一致性,α系數(shù)為0.82[16]。

4.感恩

6個題項的感恩問卷(GQ-6)[17]用于評估受訪者的感恩傾向。對于6個關于生活態(tài)度的陳述,受訪者從1(完全不同意)到7(完全同意)進行評分。得分越高,代表感恩程度越高。Chen等驗證了中文版GQ-6具有較好的心理測量特性[18]。

5.身體不適

身體不適通過身心靈健康量表(BMSWBI)[19]的14個題項進行測量。該子量表測量受訪者在過去一周從0(完全沒有受到傷害)到10(非常痛苦)的主觀痛苦程度。得分越高,表明痛苦程度越高。這一子量表具有較高的可靠性,α系數(shù)為0.87[19]。

6.整體幸福

整體幸福量表(HWS)[20]用于評估身體、心理和精神健康。HWS包含30個題目,對應情緒脆弱、身體煩躁、精神迷失、無從依戀、正念意識、一般活力和精神自我護理等維度。每個題項從1~10分進行評定,總得分越高,表明整體幸福水平越低。該量表的α系數(shù)范圍為0.67~0.89[20]。

7.生育相關壓力

生育問題量表(FPI)[21]包含44個題項,用于衡量患者感受到的來自不同方面的不孕不育壓力,選項范圍從1(非常不同意)到6(非常同意)。總得分越高,表明生育相關壓力越大。該量表具有較高的可靠性,α系數(shù)范圍為0.77~0.93[21]。

8.生育相關生活質量

使用生育生活質量量表(FertiQoL)[22]對患者的與生育相關的生活質量進行測量。FertiQoL有36個題項,包含中心條目和治療條目兩個子量表。每題用1~4分進行評定,得分越高,表明與生育相關的生活質量越高。該量表的內部一致性非常好,α值為0.92[22]。

(四)統(tǒng)計分析

使用連續(xù)變量的單向ANOVA分析和分類變量的卡方檢驗,比較三組的基線人口統(tǒng)計學和臨床特征。通過配對樣本t檢驗進行組內比較,采用Cohen's d.的效應值標準進行衡量。采用協(xié)方差分析(ANCOVAs),將T2結果作為因變量,組別作為自變量,同時控制T0結果和具有顯著組間差異的基線變量,對組間干預效果進行分析。所有分析均使用SPSS 25.0軟件進行。

(五)研究倫理

該研究由香港大學機構審查委員會、香港西醫(yī)院管理局及香港大學人類研究倫理委員會審閱及批準,并在香港大學臨床試驗注冊處進行登記。本研究招募過程持續(xù)22個月,于2016年11月至2017年12月開展。為確保參與者接受標準化干預,參與研究的所有醫(yī)生、護士和職員都不知悉試驗組和控制組的差別。

三、研究結果

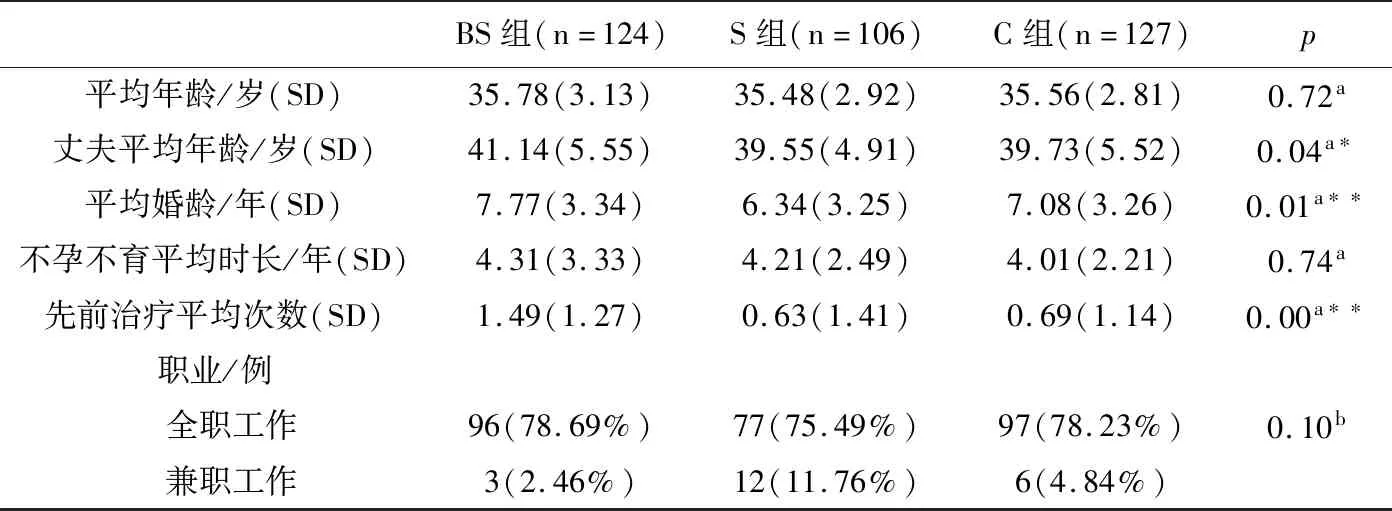

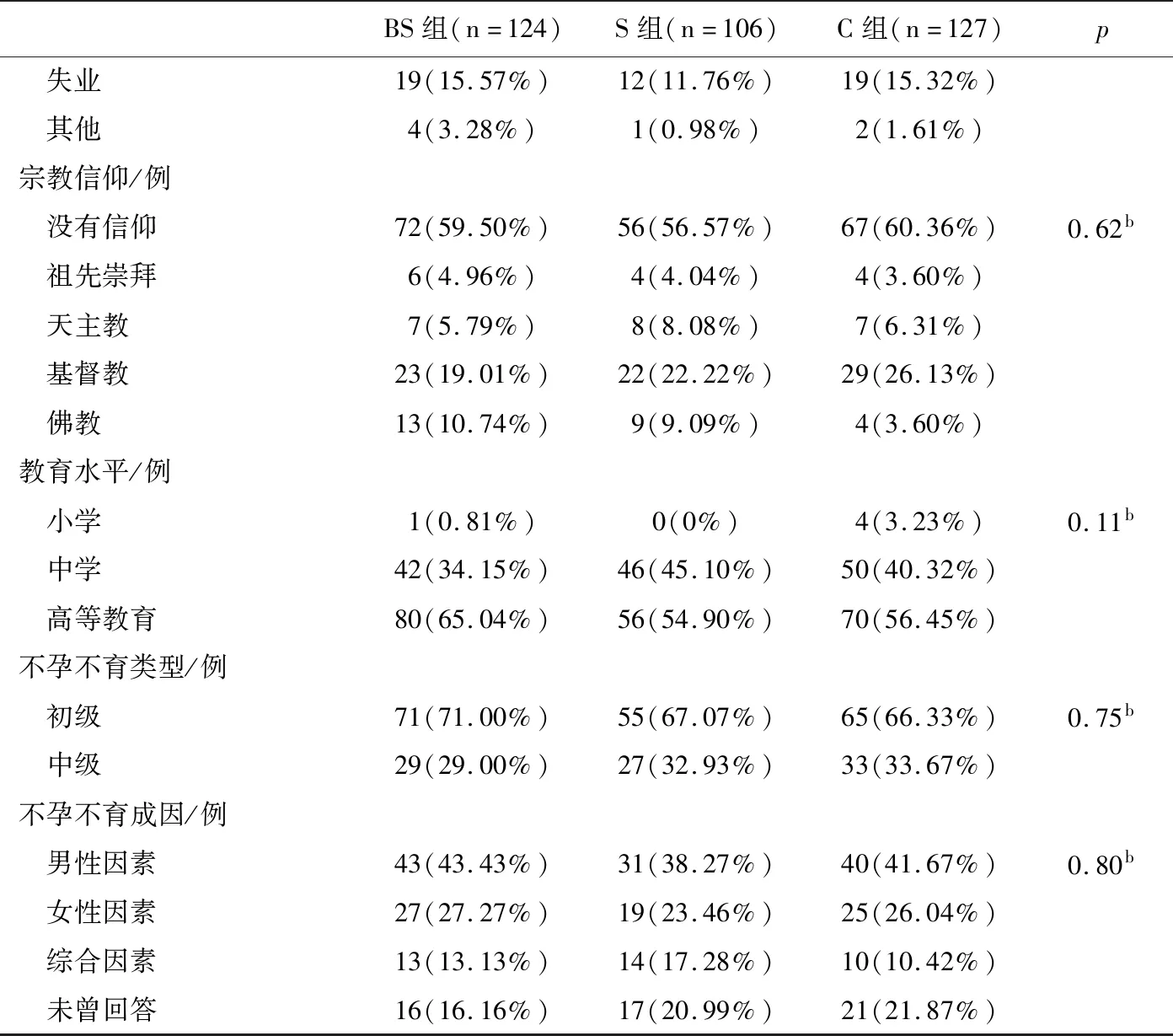

經過篩選,本研究共招募了357名女性,并進行了隨機分配:BS組124名、S組106名以及C組127名。接受調查的357名女性平均年齡為35.61歲,其丈夫平均年齡為40.17歲。平均婚姻為7.10年,平均面臨不孕不育問題4.18年。各組具體的社會人口學信息如表2所示。結果顯示,各組丈夫平均年齡(p<0.05),平均婚齡(p<0.01)和先前治療平均次數(shù)(p<0.001)顯著不同。BS組的丈夫平均年齡、婚齡及先前治療次數(shù)最高。此外,兩組干預組與控制組的心理健康水平一致,控制組在FertiQoL量表的中心條目-社會關系因子上得分略低(p<0.05)。因此,各組的參與者特征高度一致,并在隨后的分析中對丈夫平均年齡、平均婚齡、先前治療平均次數(shù)以及 FertiQoL量表的中心條目-社會關系因子等變量進行控制。

表2 隨機分配后各組參與者的社會人口學屬性

續(xù)表2

說明:a為單向ANOVA的p值;bχ2檢驗的p值;p<0.05*; p<0.01**;p<0.001***

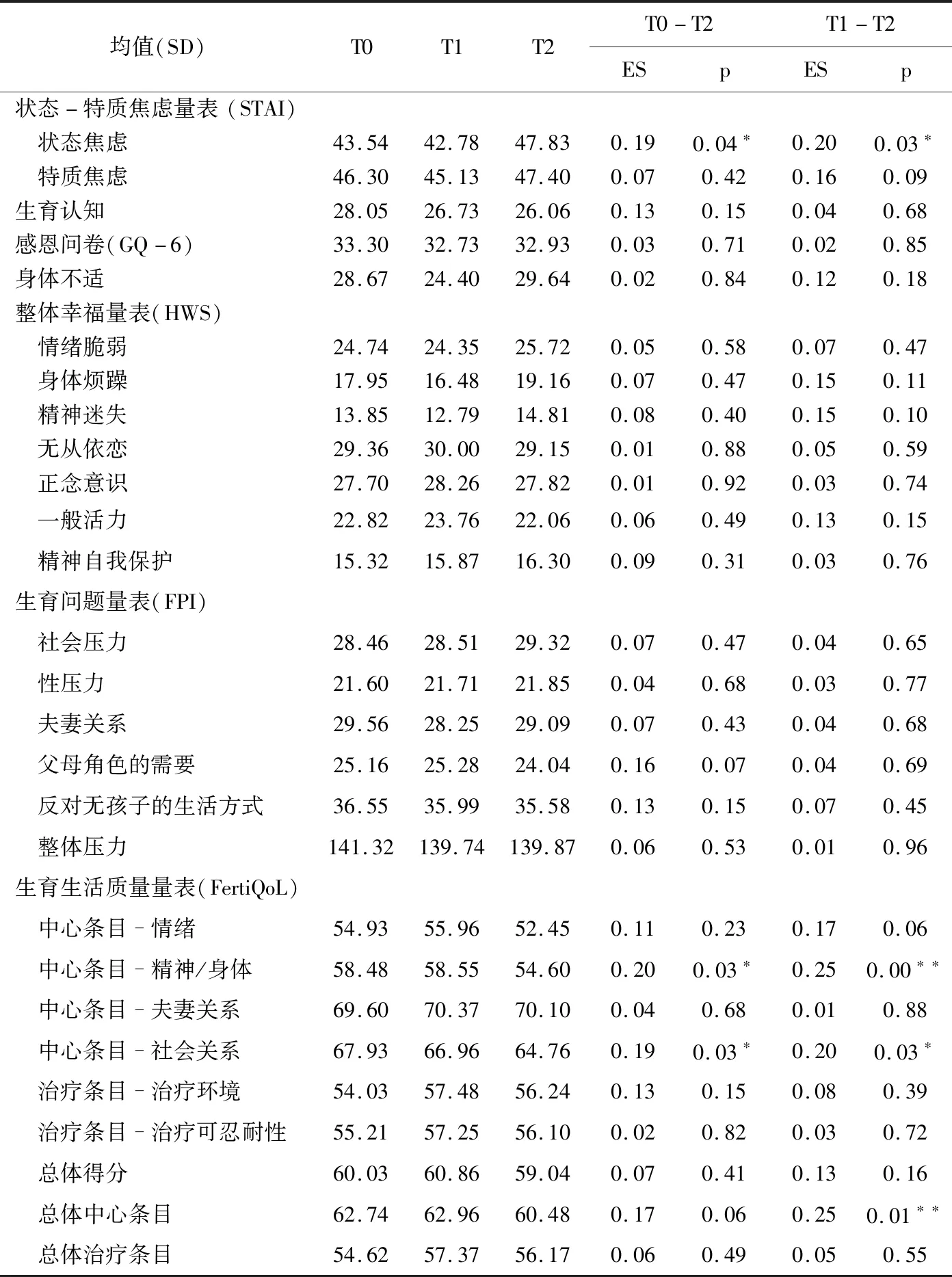

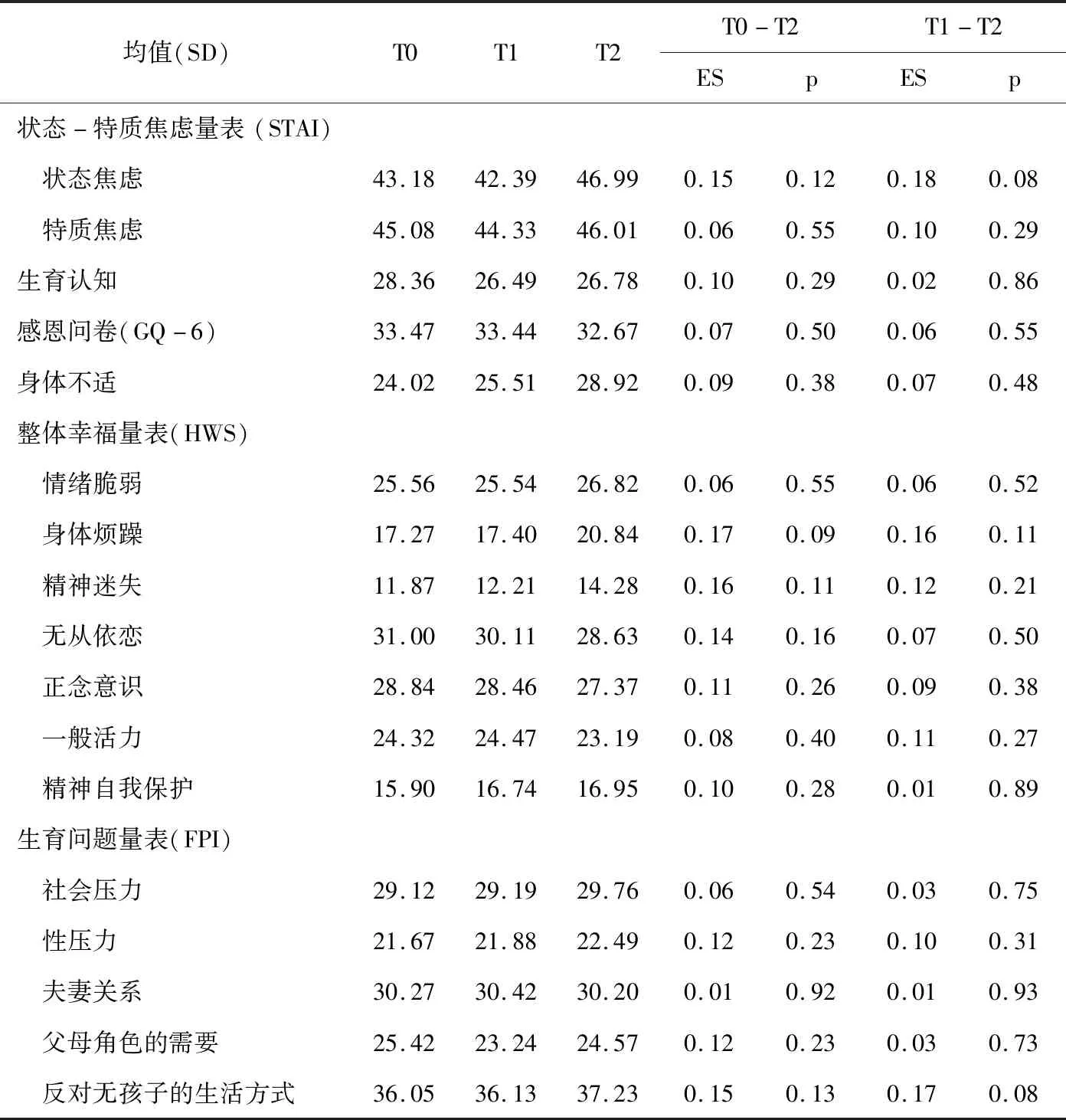

在參與了說明會以及完成了T0階段的問卷之后,143名(40.10%)女性由于治療終止、失去聯(lián)系、時間限制及其他原因在T1階段退出研究;13名女性在T2階段退出研究。最終,201名女性完整參與試驗并提交三次問卷(BS組73名,S組64名,C組64名)。配對樣本T檢驗結果如表3所示。對于BS組而言,從T0到T2階段,患者的狀態(tài)焦慮(p<0.05,η2=0.19)水平顯著增加,精神/身體因子(p<0.05,η2=0.20)水平以及FertiQoL量表的社會關系維度 (p<0.05,η2=0.19)水平顯著降低;從T1到T2的干預階段,患者的狀態(tài)焦慮(p<0.05,η2=0.20)水平顯著增加,精神/身體因子(p<0.01,η2=0.25)水平顯著降低,F(xiàn)ertiQoL量表的社會關系維度 (p<0.05,η2=0.20)以及中心條目子量表(p<0.01,η2=0.25)得分顯著減少。

表3 BS組配對樣本T檢驗結果

說明:p<0.05*; p<0.01**

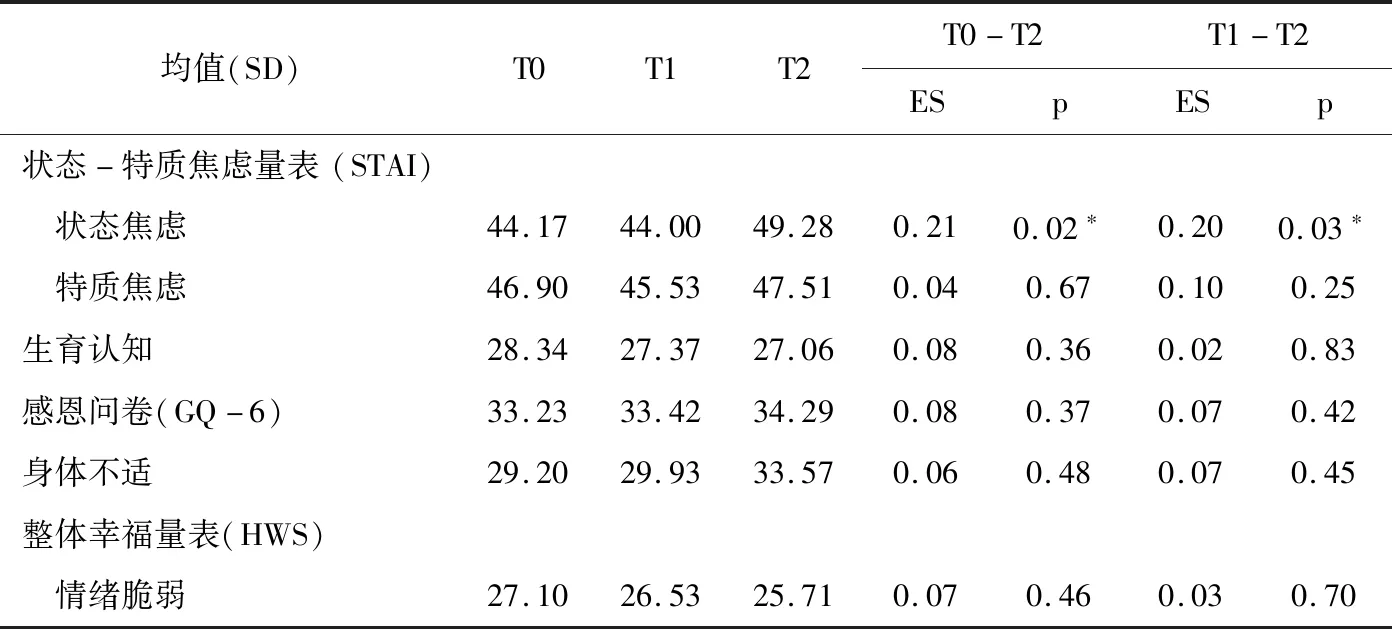

對于S組的參與者來說,從T0到T2的整個階段來看,狀態(tài)焦慮水平呈現(xiàn)增加趨勢,但最終變化結果不顯著(T0-T2:p>0.05,η2=0.15;T1-T2:p>0.05,η2=0.08)。FertiQoL量表的中心條目總得分(p<0.01,η2=0.30)以及四個中心條目均呈現(xiàn)顯著變化:精神/身體因子(p<0.05,η2=0.21)、情緒因子(p<0.05,η2=0.23)、夫妻關系因子(p<0.05,η2=0.19)、以及社會關系因子(p<0.01,η2=0.27)在T0-T2階段均顯著降低;在T1-T2階段,只有FertiQoL量表的中心條目總得分(p<0.05,η2=0.22)呈現(xiàn)顯著減少,見表4。

表4 S組配對樣本T檢驗結果

續(xù)表4

說明:p<0.05*; p<0.01**

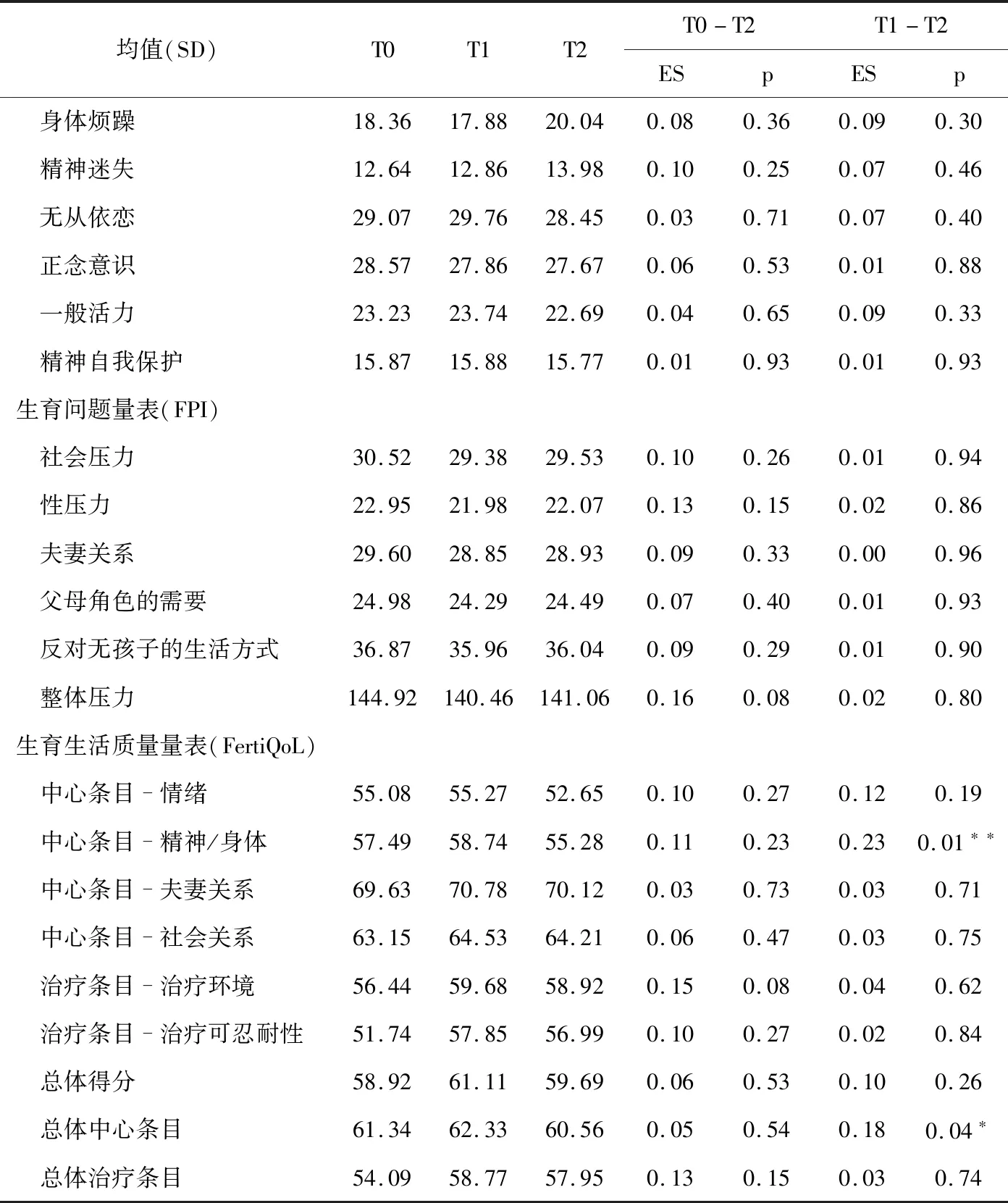

對于C組來說,在整個T0-T2階段,患者的狀態(tài)焦慮(p<0.05,η2=0.21)水平顯著增加;而在T1-T2階段,F(xiàn)ertiQoL量表的精神/身體因子(p<0.01,η2=0.23)和中心條目總得分(p<0.05,η2=0.18)顯著降低,見表5。

表5 C組配對樣本T檢驗結果

續(xù)表5

說明:p<0.05*; p<0.01**

追蹤訪問期間月經來潮表明治療失敗,156名患者提供了治療失敗的信息,其中,BS組45名,S組55名,C組56名。各組的治療失敗率分別為BS組27%,S組24%,C組34%。卡方檢驗結果顯示組間差異不顯著,χ2(2)= 1.53,p=0.466,意味著各組的治療失敗率沒有顯著差異。

四、結論與討論

本研究是一項基于“綜合身心靈全人健康”干預模式的,包含兩組干預、一組控制的前瞻性三臂隨機對照試驗。357名參與者按1∶1∶1的比例隨機分為行為-精神干預組(BS)、精神干預組(S)以及健康教育控制組(C)。其中,201名受訪者完整參與整項研究。根據(jù)組別進行不同的干預說明及指導。研究結果顯示,三組參與者干預前的基線心理健康水平總體具有較高的一致性,且在T1-T2階段的心理變化沒有顯著組間差異。

從各組的變化中發(fā)現(xiàn),對于BS組而言,T0-T2階段,患者的狀態(tài)焦慮水平顯著增加,F(xiàn)ertiQoL量表的精神/身體因子水平以及社會關系維度水平顯著降低;T1-T2的干預階段,患者的狀態(tài)焦慮水平顯著增加,F(xiàn)ertiQoL量表的精神/身體因子水平顯著降低,社會關系維度以及中心條目子量表得分顯著減少,這些結果都與預料方向相反。對于S組的參與者來說,T0-T2的整個階段來看,狀態(tài)焦慮水平最初呈現(xiàn)增加趨勢,但最終變化結果不顯著。FertiQoL量表的中心條目總得分以及四個中心條目均呈現(xiàn)顯著降低;在T1-T2階段,只有FertiQoL量表的中心條目總得分呈現(xiàn)顯著減少。對于C組來說,在整個T0-T2階段,患者的狀態(tài)焦慮水平顯著增加;而在T1-T2階段,F(xiàn)ertiQoL量表的精神/身體因子和中心條目總得分顯著降低。

本研究結果證明了進行IVF治療的婦女從胚胎移植當天到妊娠試驗前一天的14天等待期內,焦慮水平顯著增加,身體、婚姻、社交、精神等生活質量及幸福感水平急劇下降,這一結果與以往國內外研究結果相一致[10,23-25]。三組參與者的狀態(tài)焦慮水平均顯著增加,并在進行妊娠試驗時達到最高值。患者的STAI量表焦慮平均值超過了45,焦慮狀況十分嚴重[26]。狀態(tài)焦慮是指基于特定情境下的情緒紊亂,例如在遭遇危險或有特殊需求時的不安、緊張、害怕等情緒[27]。IVF治療結果不可控制且不可預料,這種不確定性對患者構成潛在的精神負擔。當患者進行胚胎移植時,盡管已經知道IVF治療的成功率較低,但她們仍然會對治療效果抱有較大期望,期待著自己會成為“幸運兒”。但在移植之后的等待階段,她們的狀態(tài)焦慮水平會隨著妊娠試驗的臨近越來越高,對成功受孕的熱切期盼會把焦慮不安逐漸放大。

研究的結果顯示,參與者從胚胎移植當天到妊娠試驗前一天的14天等待期內,身體煩躁、不適程度較高,婚姻關系、生育相關生活質量降低。許多參與者曾表示,在經歷胚胎移植之后,她們往往覺得身體不適頻發(fā),其中可能包括頭痛、便秘、疲勞和胃痛。但這些身體不適的信號往往容易被忽略。應該注意到,患者的生活質量和兩性問題也被焦慮、煩躁、期盼、困惑相摻雜的情緒嚴重影響,甚至導致婚姻關系日益惡化。許多患者表示,對于胚胎移植之后的感受,難以和丈夫分享;自己對于生育的強烈愿望以及對治療程序的大量參與,也不被丈夫理解或支持。特別是在14天等待期里,所有的壓力和不適都要自己承擔。而這種對于生育的疲憊、悲傷、沮喪甚至是憤怒的感受,顯示了患者對治療結果的高期望和低妊娠試驗率的現(xiàn)實之間的落差,嚴重影響其精神健康與正常生活。

由于本研究是基于I-BMS下的自助干預模式探索,由參與者自己根據(jù)手冊進行為期14天的練習,并記錄每日的鍛煉及心路歷程,干預效果只呈現(xiàn)出較微弱的變化,從統(tǒng)計學意義來講,效果不顯著,與預料方向相反。這是由于患者在14天等待期內,焦慮等心理問題激增,嚴重的情緒失衡、身體不適、家庭關系失調,使得自助的身體靈性或是靈性訓練效果并不如面對面的小組活動效果顯著。對于患者而言,缺乏監(jiān)督和指導的自助干預,可能更像是一項任務,不能使她們靜下心來面對面交流心得感受,從而降低焦慮水平。然而,由于面對面的小組活動耗費大量的人力、物力與財力,胚胎移植之后還需工作的女性也沒有時間參與面對面的小組干預。這種自助的、在練習手冊指導下的干預方式,為患者提供了更省時省錢的選擇,是值得考慮的。

對接受不孕不育治療的患者采用自主自助的心理干預措施已經獲得較為廣泛的關注[14]。這是因為,一方面該人群較少尋求正式的心理健康咨詢服務,另一方面治療成功率與心理預期的偏差帶來的心理負擔,僅在胚胎移植之后的14天等待期里較為嚴重。本研究的干預設計使患者可以很容易地進行自我管理,幾乎不需要專業(yè)輔導。然而,本研究的結果與先前類似試驗結果不一致[10-11]。例如,Chan進行的將I-BMS應用于經歷IVF治療女性的隨機對照試驗,以每周一次的面對面小組活動形式開展,每個小組有7~10名參與者,并在社會工作者的指導下開展。結果表明,干預組患者的焦慮水平顯著減少,精神健康狀況得到改善[11]。I-BMS應用于IVF治療人群,對于提升患者的精神健康水平具有顯著的效果。但對于本研究而言,自助的干預方式限制了患者與他人當面的溝通與交流,結果未能實現(xiàn)預期的效果。但發(fā)放自助干預的練習手冊,為患者提供了省時省錢的選擇方案,操作便捷,有一定現(xiàn)實意義。

本研究的局限性主要在于自助式的干預練習缺乏監(jiān)督與引導,參與者的自我干預完成度得不到及時有效的檢驗,使干預效果受到了很大影響。然而這一情況也是不可避免的。此外,項目實施過程中,參與者的流失率較高,也嚴重影響了研究結果。本研究的總體流失率高達40%,遠高于之前的類似干預試驗[5,10-11]。對于未來的自助干預研究而言,首先,如何確保自助完成的程度,以及完整的研究設計,是不得不仔細考量的核心問題。其次,未來的研究可以考慮借助互聯(lián)網工具的協(xié)助開展項目,例如通過每日線上提醒,督促參加者完成自助訓練, 以降低流失率等。第三,對于干預結束之后的效果進行追蹤訪問,也是未來研究應該注意的地方。最后,可考慮增加自助干預的持續(xù)時間,在患者接受IVF治療之前便開始干預,使患者有足夠準備面對等待期的焦慮。

本研究的結果為人類輔助生殖技術(ART)相關的政策制定以及社會工作者的參與提供了實踐支持。經歷ART治療的不孕不育人群普遍面臨著巨大的家庭、經濟以及心理壓力,尤其是在妊娠試驗前的等待期內,她們的焦慮水平激增,心理健康水平銳減。盡管目前我國已經出臺了一系列ART規(guī)范和管理辦法,但由于當前輔助生殖資源仍舊有限,再加上不孕不育人口的急劇增加,對病患的身心照護,仍未能讓人滿意[28]。此外,ART治療的高額費用,以及普遍存在的高失敗率,也給不孕不育患者造成了極大的精神負擔。不孕不育的治療對于這些家庭意義重大,對于國家來說則有利于人口的可持續(xù)發(fā)展。因此,政府首先應當制定相關政策,對不孕不育的治療進行適當資助,更重要的是,發(fā)展并完善對患者的心理健康照護體系,改善不孕不育患者治療當中的焦慮狀態(tài)。在這一環(huán)節(jié)當中,社會工作在IVF治療當中的應用、以及醫(yī)務社會工作介入ART治療過程就顯得至關重要。具體而言,國家、社會和ART生殖中心應當積極支持ART相關社會工作的介入,發(fā)展出一套因地制宜的不孕不育治療患者的心理健康干預模式,例如本研究應用的“綜合身心靈全人健康”干預模式等。對于相關的醫(yī)務社會工作者而言,應當注意到患者在治療過程中激增的焦慮水平,除了為患者提供資源之外,還應重視對患者的精神疏導、對其家庭的增能等;不孕不育患者在ART治療時往往承受著身體、心理、精神等多方面的痛苦,卻很少主動尋求專業(yè)支持[29]。因此,社會工作者也應當積極發(fā)掘患者在治療過程中的一系列需求,為其提供專業(yè)、完整的幫助。

感謝項目進行以及文章寫作期間,香港大學社會工作與社會行政學系榮譽教授陳麗云、吳兆文副教授所提供的無私幫助,以及香港大學瑪麗醫(yī)院輔助生育中心的醫(yī)生和護士們的協(xié)助。