我國人口流動作用下主要流入地和流出地城鎮體系的特征演變(1987—2010)

摘要:20世紀90年代以來,我國的經濟社會發展伴隨著大規模人口流動,形成了區域集中度較高的兩類地區——主要人口流入地和流出地。總體而言,從人口流動的視角系統性考察上述兩類地區區域城鎮化特征的研究較少。本文聚焦大規模人口流動作用下主要流入地和流出地城鎮體系的特征演變。結果表明,流動人口高度集中在城鎮體系的“首末兩端”,并呈現出高度的本地化特征。同時,人口流動確實使得主要流入、流出地的城鎮體系都一定程度上更趨于符合“位序—規模”分布,但是,在人口流動作用下,主要流入地省份的“首位度”不斷下降,而主要流出地省份的“首位度”卻處于上升通道中,顯示出顯著的“對偶性差異”。

關鍵詞:城鎮體系;區域差異;人口流動;主要流入地;主要流出地

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.09.011?中圖分類號:TU982.2

文章編號:1009-1483(2019)09-0061-10?文獻標識碼:A

The Impact of Massive Internal Migration on China’s Urban System in Migrant-sending and Receiving Areas (1987-2010)

CHEN Chen

[Abstract] Since the 1990s, China’s economic and social development is accompanied by large-scale population movements.There are two types of areas with high regional concentration-major population inflow and outflow. And studies on urbanization must involve population migration research. In general, there are few studies on the relationship between population flow and the interpretation of regional urbanization pattern. This paper examines the large-scale population migration flow remarkably reshaping the urbanization and urban systems at both ends. The results of the study show that migrants are concentrated in both ends of the massive interprovincial migration flow, and the massive migration flow does reshape the urban system of major migrant-sending and receiving areas as consistent with the "order-scale" distribution to some extent. The "primary degree" of major migrant-receiving area has declined, while that of migrant-sending provinces are in the ascending path, suggesting a significant dual-track pattern in both ends of the massive migration flows.

[Keywords] urban system; regional disparity; migration; major migrant-receiving area; major migrant-sending area

引言

我國的經濟社會發展伴隨著大規模人口流動,城鎮化研究中必定要特別關注人口流動的作用。特別是改革開放以來,“人戶分離”的流動人口數量快速上升,在1990年左右第一次超過了“帶戶籍”的遷移人口數量。此后人口流動的規模和速度都進入快速上升通道,對城鎮化發展的作用也日顯突出。考察1990年到2010年的20年間,我國城鎮化率年均增長1.19個百分點,其中,非農戶籍人口增長僅貢獻0.46個百分點,而流動人口對城鎮化的貢獻則達到了0.74個百分點。面向未來,國內外研究機構也都認為流動人口可能是未來我國城鎮人口增長的主要來源[1]。

研究表明,20世紀90年代開始,人口流動已經形成了全國性人口流動的兩類地區——主要人口流出地和主要人口流入地[2-4]。本文所指的“大規模人口流動”特指20世紀90年代以來在速度和規模上都呈現快速增長的人口流動現象。這種人口流動顯著地重塑了主要流入地和流出地的城鎮體系特征[5]。其中,主要人口流出地絕大多數在中部地區及其相鄰地區,人口稠密,但經濟發展相對落后;主要人口流入地是東部沿海以外商投資和外向型經濟驅動帶動全國發展的先發地區。上述人口流動的區域分布特征與地區經濟發展格局有顯著關聯,且區域內部有一定的同質性。

從已有文獻來看,人口流動的現有研究傾向于形成相對獨立的研究領域,其研究涵蓋了規模、空間格局、動因機制、人口學特征、流動和定居行為等諸多方面[6]。總體而言,在城鎮化發展進程的背景下考察人口流動及解釋其與區域城鎮化關系的研究還較少,本文希望在這一領域做出實證貢獻。

1既有理論基礎與研究成果

相關研究發現隨著城鎮化發展的深入,城鎮體系的分布特征及其演變也具有一定的規律性,這包括首位分布、位序—規模分布、中心地理論、金字塔分布、二倍數規律等,但其中最廣為引用的是首位分布和位序—規模分布。

一方面,杰佛遜提出了城市首位律分布,即一國最大城市與第二位城市人口的比值,也稱為首位度;另一方面,城市的規模和位序分布的關系也是研究城鎮體系發展的重要規律之一。在此基礎上,貝里[7]曾經在1960年對38個國家的城市資料進行經驗分析,對不同國家和地區的城市體系進行了橫向的比較研究,認為位序—規模分布與經濟發展具有相關性,即不發達國家在城市化的初級階段傾向于“首位分布”,而高度城市化、經濟發達的國家傾向于“位序—規模分布”,處于中間地帶的為“過渡類型”。

進一步地,已有研究推論一國或地區的城市體系規模分布的成因。與貝里等不同,莎科斯認為城市規模分布在不同經濟發展階段的演變呈現出一定的規律性,且總是處于動態調整之中。他認為,位序—規模分布是與社會均衡發展相聯系,這種均衡是在經濟發展起飛前和發展后產生的。在此模式中,一個國家或區域,在經濟起飛前是屬均衡狀態,是位序—規模分布,在經濟大發展過程中,大城市的集聚發展導致城市規模體系呈現首位分布。隨著經濟社會發展進入更高級的階段,城鎮規模體系回歸平衡狀態,再現位序—規模分布[8-9]。

在此基礎上,許多學者對我國全國和區域層面的城市規模體系分布進行了研究。20世紀80年代以后,許學強[10]、張錦宗等[11]、陳彥光等[12]、顧朝林等[13]基于國外相關理論和模型,從不同的視角對我國城鎮體系的規模分布進行了實證研究,取得了豐富的研究成果;盡管我國的城鎮體系是與一定的行政等級體系緊密相連,且其發展過程又受到20世紀80年代以來城市發展方針的影響,但許多研究發現我國的城鎮體系仍在逐漸趨向“位序—規模分布”[11,14-16]。

我國人口流動的相關研究也可分為宏觀和微觀兩個層面,即在宏觀層面主要考察了我國人口流動現象的總量、空間格局與動因機制,而微觀層面則集中在流動人口的人口學特征、定居意愿等方面。總體而言,人口流動和城鎮化都已經形成了比較成熟且相對獨立的研究領域。由于我國人口流動與城鎮化的密切聯系,以及人口流動速度快、規模大的特征,使得我國人口流動與城鎮化發展之間形成了緊密的互為因果的發展過程。實際上,現有研究大多數是城鎮化進程作為一個發展的背景來研究人口流動[17-18],而從人口流動的視角系統性考察主要流入地和流出地區域城鎮化特征的研究較少。

2研究設計與數據收集

本文的實證研究主要基于作者建立的“分階段歷時可比的分縣市城鄉流動人口數據庫”[5],在數據處理方面作了三個部分的改進,主要是考慮到統計口徑的修正:(1)相關研究通常采用非農人口,由于流動人口已經占到我國城鎮人口的1/3,其中不僅包含農戶流動人口,還包含較大規模的非農戶流動人口,因此,在非農人口的基礎上,還使用了國家統計局的人口普查口徑的常住人口資料。(2)國內相關研究通常僅對“市”進行研究,而西方已有研究對位序—規模關系檢驗使用的城市數據的規模下限較小,如貝里[7]使用的數據為2萬人以上的城市。實際上,東部沿海發達地區和中部許多人口稠密省份的縣城人口規模甚至超過許多小城市的人口規模,更遠遠高于2萬人的下限。因此,筆者將估算的縣城人口規模數據納入研究范圍,對10萬人以上的市縣城市規模體系進行“位序—規模分布”的檢驗。(3)為了直觀考察人口流動對城鎮化的作用,筆者對各個年份的非農人口和常住人口進行比較驗證。

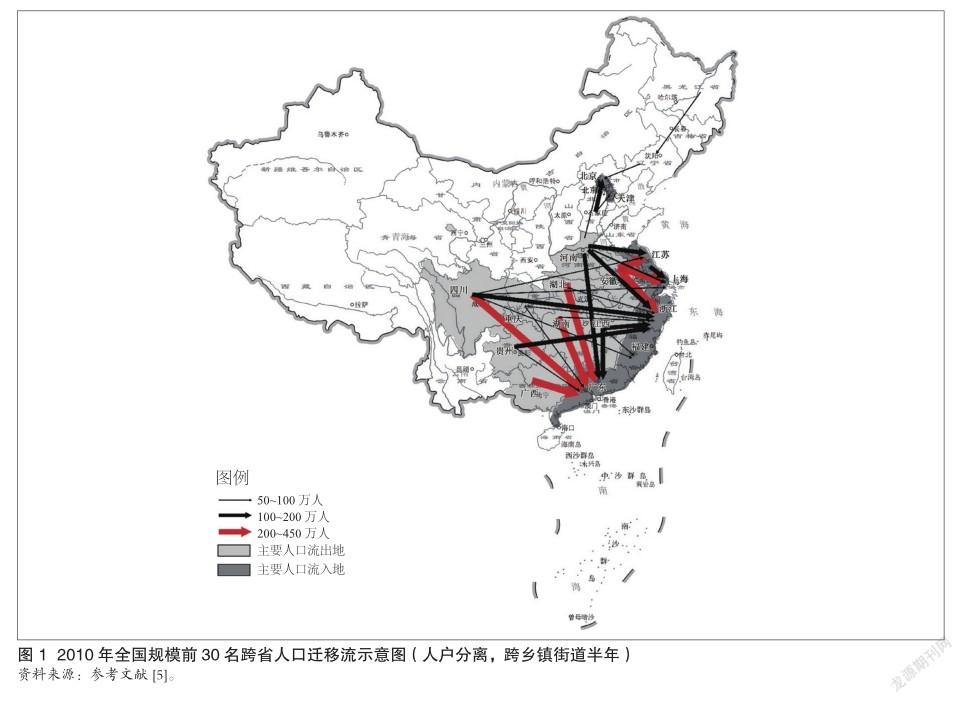

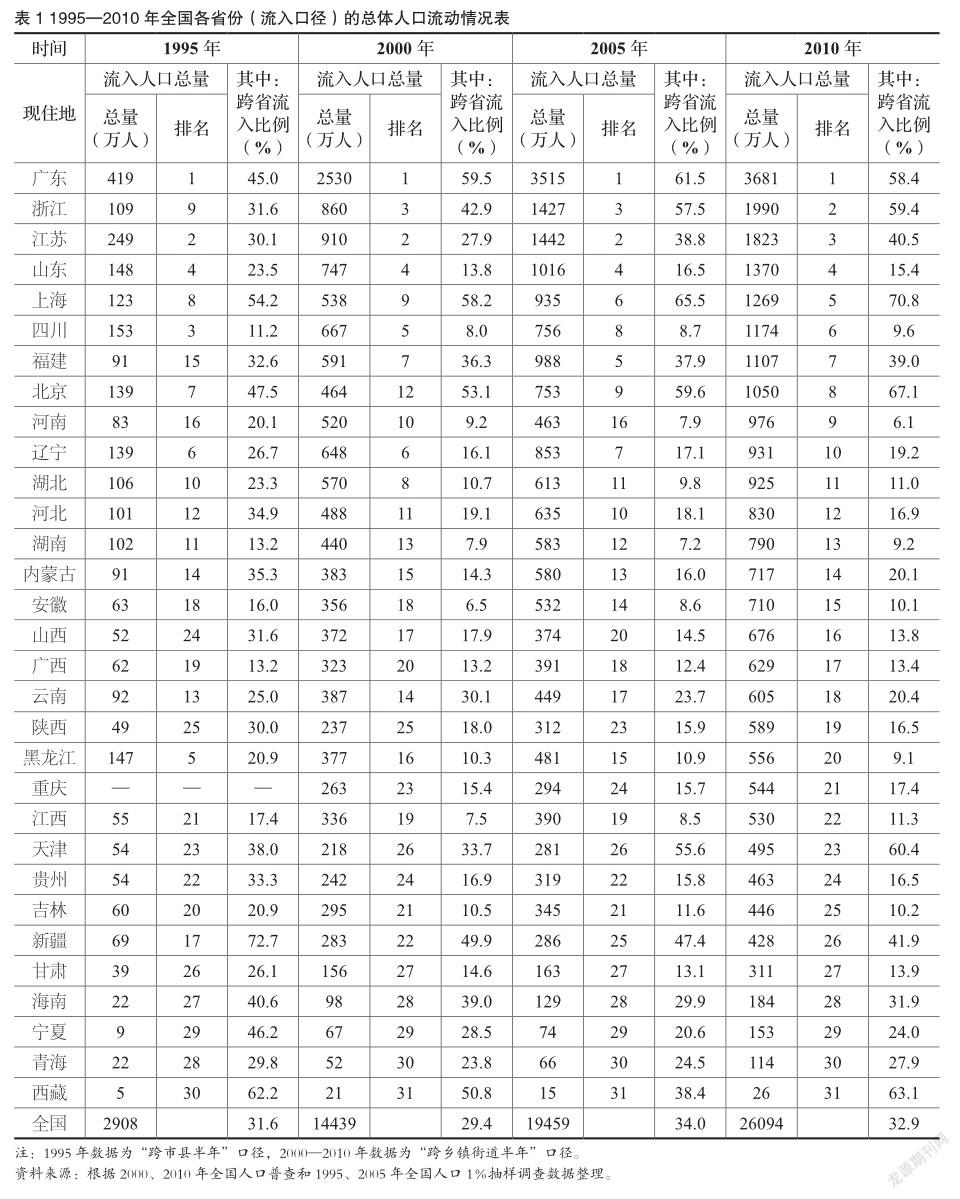

沿用Fan[19]、張立[4]和Chan[20]的分析方法,但用“跨鄉鎮街道/縣市半年以上口徑”作為流動人口的口徑,對1995年、2000年、2005年和2010年四個時間點上全國規模排在前30名的跨省人口遷移流進行列表研究,并對2010年的全國人口遷移流進行圖示表達(見圖1、表1)。由此,依據跨省人口流動狀況,可以基本劃定人口流動聚集的主要流入地和流出地。其中,主要人口流出地包括8個省市,即四川、湖北、廣西、重慶、安徽、河南、江西、湖南等;而主要人口流入地則包括6個省市,即上海、浙江、北京、廣東、福建、江蘇等。

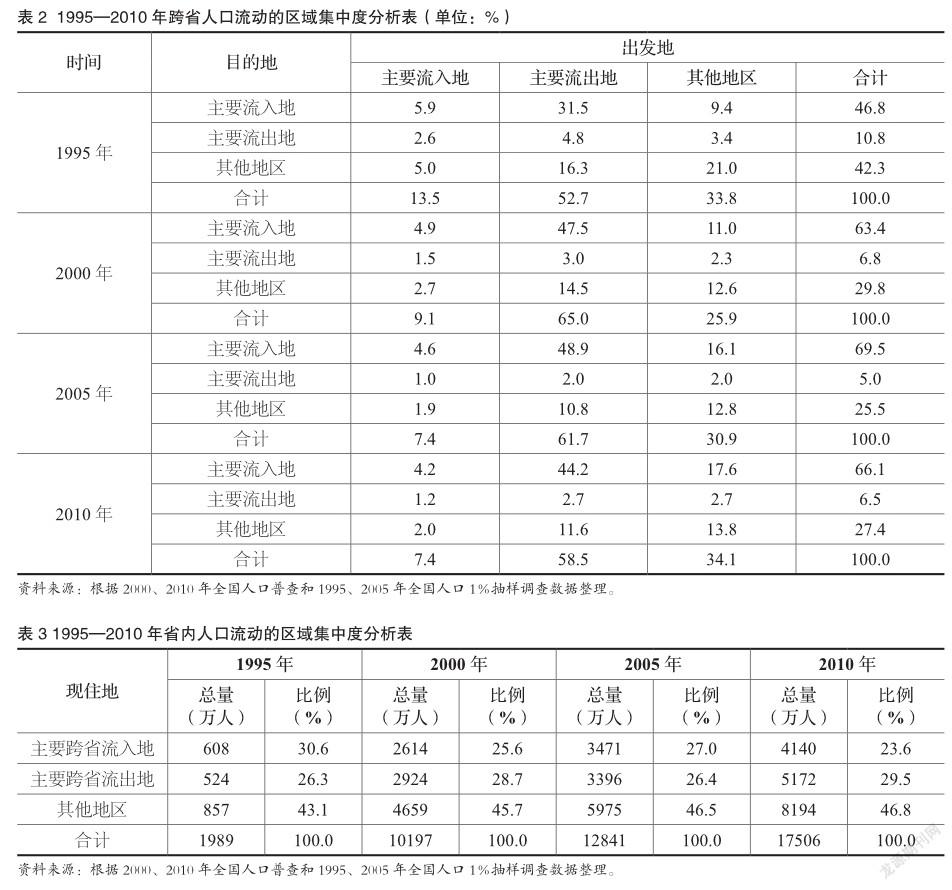

基于上述區域分類,考察1995—2010年跨省人口流動的區域特征,發現到2010年為止,人口流動在主要流入/流出地集中的趨勢十分明顯(見表2)。對該表數據做簡單計算后,可以得出1995年、2000年、2005年和2010年四個時間節點上與主要流入地和流出地有相關的跨省人口流動占全國的比重,分別為79.0%、87.4%、87.1%和86.2%①。并且可以看到,主要流入和流出地在1995、2000、2005和2010年四個時間節點上的省內流動人口占全國的比重分別為56.9%、54.3%、53.5%、53.2%(見表3)。可見,主要流入地和流出地代表了我國跨省人口流動的87.1%和省內人口流動總量的53%,這兩組地區的人口流動態勢對全國的重要性不言而喻[5]。據此,可以檢驗我國大規模人口流動作用下主要流入地和流出地城鎮體系的特征演變。

3人口流動作用下主要流入地和流出地城鎮體系的發展

3.1各規模等級城鎮上的流動人口分布比較

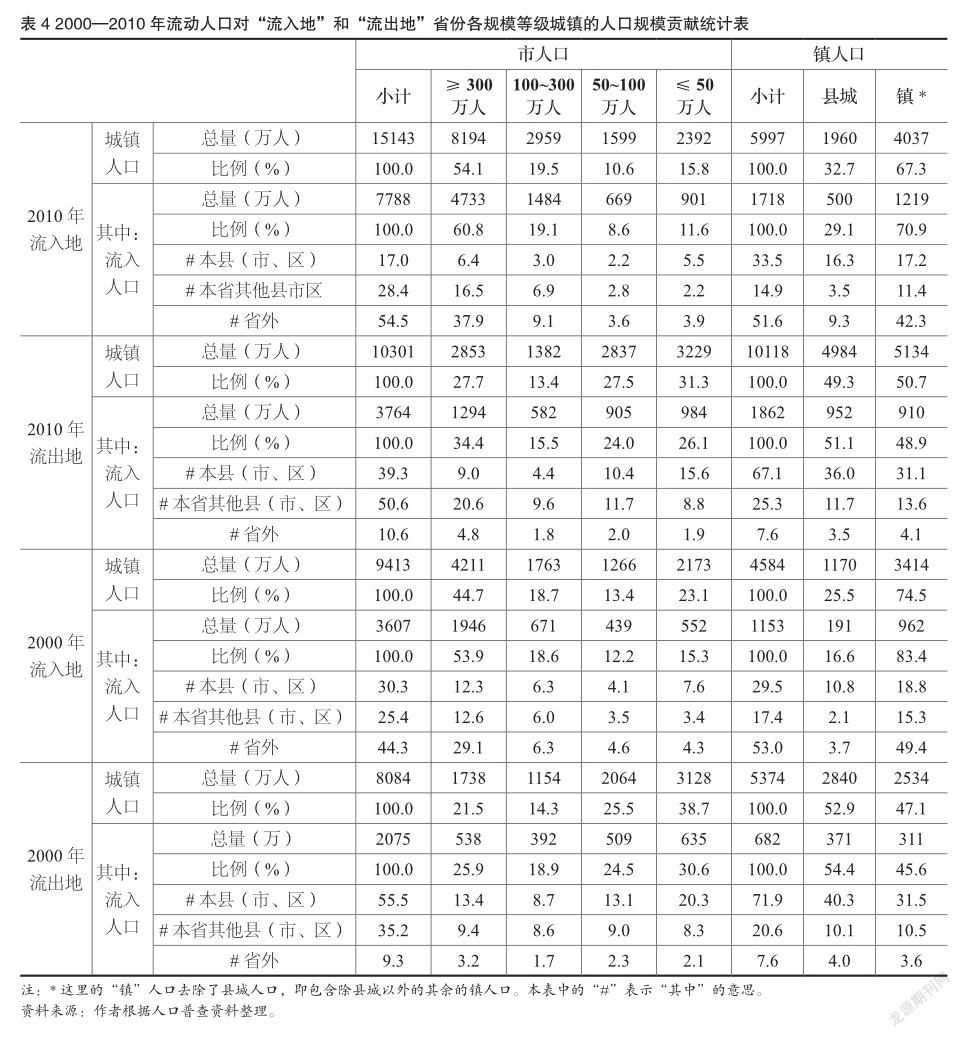

在定義大規模人口流動的主要流入地和流出地以后,進一步對流動人口在主要“流入地”和“流出地”的各規模等級城鎮中的占比進行考察,可發現如下特征(見表4)。(1)就人口流入地省份整體而言,處于城鎮體系頂端的大城市不斷膨脹。例如2010年,300萬以上大城市的人口數量超過地區城鎮人口總量的一半。相對的,人口流出地省份的城鎮人口在各等級城鎮中更趨于均勻分布,其這一狀況在2000—2010年間的變化幅度不大。(2)2010年,人口流入地省份的流動人口多數來自“省外”(54.5%)。相對的,人口流出地省份的多數流動人口來自“本省其他市區”(50.6%)。與2000年的流動人口構成相比,無論是流入地還是流出地,其城鎮人口中來自“本縣(市、區)”的流動人口占比均呈現一定程度的下降,如在2000年的人口流出地,來自“本縣(市、區)”的流動人口占城鎮總人口的比重曾占55.5%,而在2010年這一比例縮減到39.3%。(3)從鎮人口構成來看,2010年流出地省份的縣城人口占鎮人口比重約為50%,而這一比例在流入地省份僅為32.7%。盡管在主要流入/流出地省份,其縣城人口都主要來自“本縣”,但在“流入地”有52.3%的鎮人口來自“省外”,而“流出地”的鎮人口中,67.1%來自“本縣”。考察2000—2010年間的狀況,發現這一特征沒有顯著變化。

其次,將市人口和鎮人口進行統一考察,研究主要人口流入/流出地省份的各行政等級城鎮人口和流動人口的狀況,可發現如下特征(見表5)。(1)就城鎮人口的分布來看,2010年,“流入地”的“直轄市”和“副省級、省會和較大的市”發育水平較好,集聚了大約40%的城鎮人口(分別是15.7%和24.1%),而這一比例在“流出地”僅為18.9%。相對的,“流出地”的城鎮人口約半數(49.5%)為鎮人口,且鎮人口中的一半(24.4%)集中在縣城。而這一狀況較2000年更為凸顯。(2)就城鎮流動人口的分布來看,“流入地”的城鎮流動人口居住在“直轄市”和“副省級、省會和較大的市”和“地級市”中的比例均高于其在城鎮總人口中所占的比重,縣級市、縣城和鎮中的流動人口所占比例較低。而“流出地”的城鎮流動人口占比的主要特征是縣城(16.9%)和鎮(16.2%)中占有較多的流動人口。類似的,上述主要流入/流出地的城鎮流動人口分布的特征是在2000年的基礎上進一步發展的結果。(3)由此可以判定,人口流入地省份的城市人口向城鎮體系“頂端”城市積聚,很大程度上是由流動人口導致的,且這一趨勢在2000年就已經形成,在2000—2010年間有了強化。在2000年,流出地省份的流動人口也主要集聚在城鎮體系的“頂端”城市;而在2010年,流出地省份的流動人口更趨于向城鎮體系的“兩端”——即“大中城市”和“鎮”集聚。

3.2人口流動作用下主要流入地和流出地城鎮體系的特征演變

首先,考察當前主要流入地和流出地的城鎮體系發育情況,并將省內流動地(遼寧、山東)也作為對照組考察其城鎮體系特征(見圖2)。以2010年的市縣人口數據為基礎,其擬合結果顯示:(1)省內流動地(遼寧、山東)的城鎮體系“位序—規模”分布與全國水平比較一致(q=0.901)②,而主要人口流入地顯示出相對較高的向城市的集中度(q=1.017>1),主要人口流出地則正好相反;(2)考察1987—2010年間三大地區的發展趨勢,發現省內流動活躍地區的城鎮體系的城市集中度則從1987年的1.010下降至0.901,從而與全國0.891的水平相均衡。相比而言,主要流入地的城市人口集中度正逐漸上升(從1987年的0.953上升至2010年的1.107),而主要流入地的城市人口集中度則逐年下降(從1987年的0.916大幅度降至2010年的0.769)。這種發展趨勢與上文中發現的“流動人口對流入地城市人口以及對流出地縣城人口的貢獻度較高”的判斷是一致的。

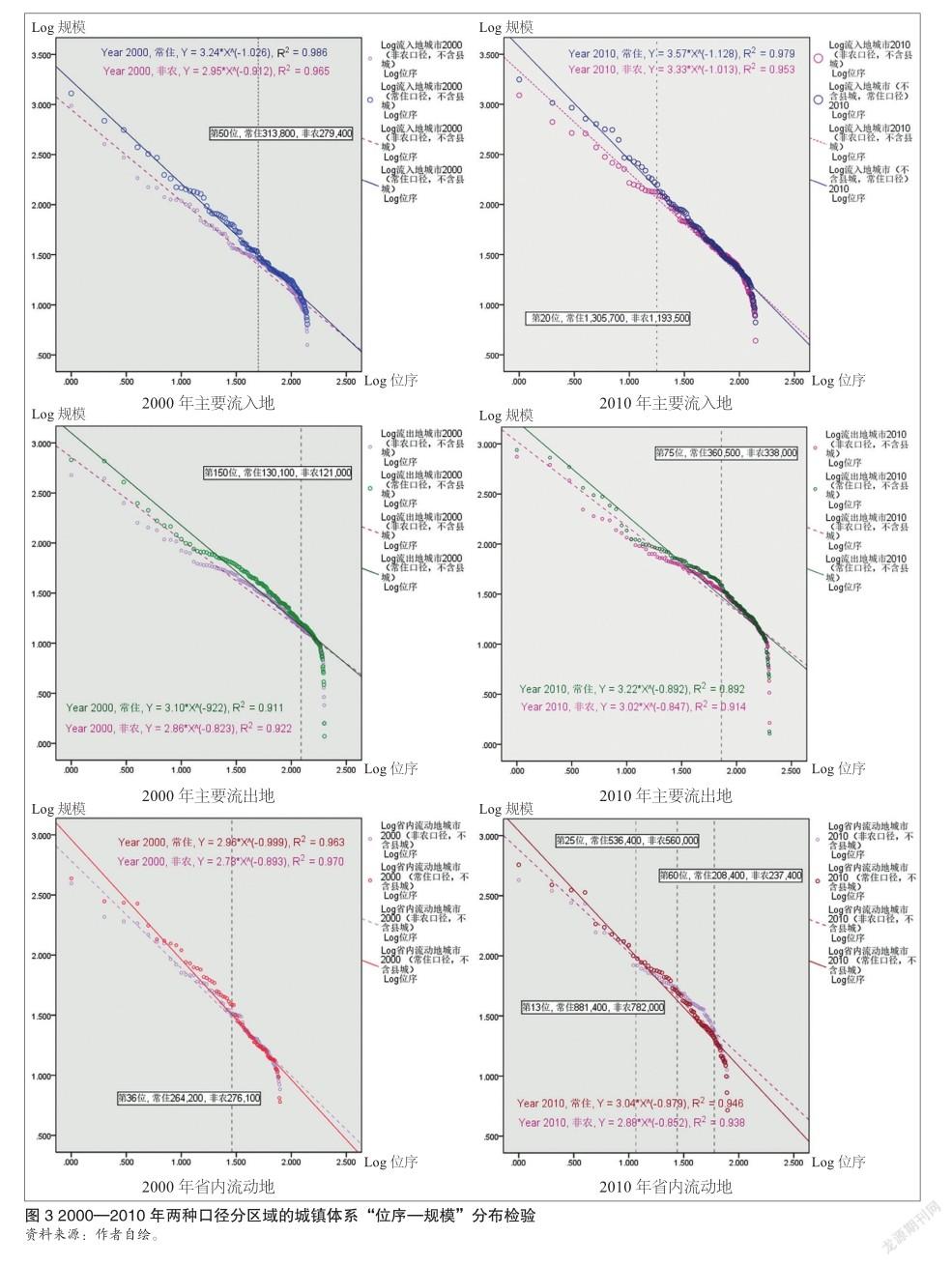

其次,考察兩種口徑的城鎮體系的分布情況,可以發現如下特征(見圖3)。(1)在主要流入地,可以看到2000年,兩種口徑的城鎮體系在“第50位以后”(常住人口31.4萬人,非農人口28.0萬人)基本遵循同一分布,而到2010年遵循同一分布的區間擴大到“第20位以后”(常住人口130.7萬人,非農人口119.4萬人);(2)在主要流出地,兩種口徑的城鎮體系分布遵循同一分布的區間從2000年的“第150位以后”(常住人口13.0萬人,非農人口12.1萬人)擴大到2010年的“第75位以后”(常住人口36.1萬人,非農人口33.8萬人);(3)發現在省內流動活躍的地區,兩種口徑的城鎮體系分布遵循同一分布的區間從2000年的“第36位以后”(常住人口26.4萬人,非農人口27.6萬人)擴大到2010年的“第13位”(常住人口88.1萬人,非農人口78.2萬人)和“第25位”(常住人口53.6萬人,非農人口56.0萬人)之間,以及“第60位以后”(常住人口20.8萬人,非農人口23.7萬人)。而在“第25位”和“第60位”之間的城市盡管并不遵循同一分布,但其非農人口的集聚水平超過了常住城市人口。

可見,與省內流動地區相比(引導人口集聚的期望非農人口規模可以達到78.2萬人左右),大規模的跨省人口流動的存在使得主要流入地和流出地的城鎮體系規模產生極化,即主要人口流入地的期望非農人口集聚規模可以達到約120萬人,流出地的期望非農人口集聚規模僅能達到約34萬。這對戶籍改革及其對人口的引導具有政策啟示意義,即戶籍改革和非農人口集聚的新型城鎮化載體在主要人口流入和流出地區應該有明確的區別。

進一步的,對比考察主要流出地和主要流入地的城鎮規模等級分布情況,可以發現如下特征(見表6)。(1)主要流入地的q值(斜率)均大于主要流出地,這意味著主要流入地的城市集中度更高。不過如果考察首位城市規模,則可以發現主要流入地的首位城市的實際規模大多小于首位城市的理論規模(擬合的x為0點的y值,表現為首位城市點在擬合線的下方),而主要流出地則正好相反,多數省份的首位城市實際規模大于其理論規模(首位城市點在擬合線的上方)。這種首位城市實際規模大于理論值的現象,在其他人口流動不顯著的地區和省份也普遍存在,一般認為是后發地區的典型特征。(2)考察上述各地區的分省的城市規模體系的首位度。作為對照組,省內流動活躍地區的城市首位度較小,與全國水平相當,且2000—2010年間變化也比較穩定。與此相比,可以發現多數主要人口流入地的首位度在2000—2010年間經歷了相對顯著的下降,而主要人口流出地的首位度則有明顯的上升;從而這種對偶性的變化趨勢進一步強化了流出地相對較高的首位度。

總之,在大規模人口流動的作用下,雖然從全國范圍來看,人口流動確實使得城鎮體系分布更加趨于“位序—規模”分布,但主要流入地和流出地的城鎮體系發展卻存在鮮明的“對偶性差異”,即主要流入地和流出地的城鎮體系發展并沒有進入相同的發展階段。

4結論與討論

我國的經濟社會發展伴隨著大規模人口流動,城鎮化研究必定要介入人口流動研究。我國的人口流動形成了區域集中度較高的主要流入地和流出地。但是,從人口流動的視角系統性考察主要流入地和流出地區域城鎮化特征的研究還較少。本文聚焦大規模人口流動作用下主要流入地和流出地城鎮體系的特征演變,人口流動對主要流入/流出地的城鎮體系的作用具有顯著的“對偶性差異”。

一方面,流動人口高度集中在城鎮體系的“首末兩端”,并呈現出高度的本地化特征。即流動人口在流入地省份主要向城鎮體系頂端城市(尤其是城區人口在“300萬以上”的城市)集中,而在流入地省份則主要向城鎮體系的末端城鎮(尤其是縣城和鄉鎮)集中。另一方面,人口流動使得主要流入地的城鎮體系分布更趨于符合“位序—規模”分布,省域城市首位度不斷下降;而人口流出地的城鎮體系雖然也趨于符合“位序—規模”分布,但其各省的城市首位度卻進一步上升,使得流出地的城鎮體系兼具“位序—規模”分布和“首位分布”的特征。

本文對人口流動作用下的區域城鎮化特征進行了描述性的特征總結,這種特征一定程度地偏離了西方既有理論和實證結果,其背后是中國特色的經濟社會發展歷程和動力機制。進一步的研究應針對動力機制作深入研究,有助于對我國城鎮化發展趨勢的科學研判。

注:

①以2010年為例,與主要流入地和流出地有關的跨省人口流動占全國的比重的計算方法為:100%-出發地和流入地均為其他地區的流動人口占比(13.8%)=86.2%。

②這里的q是指齊夫(Zipf)維數,在圖2中是擬合曲線的斜率。“位序—規模法則”(或齊夫法則Zipf’s Law)的經驗規律如下:如果將城市從大到小按其規模排序,“位序—規模”法則的表達式為:Pi=P1*(Ri)^(-q),式中Ri為城市i的位序;Pi為位序為Ri的城市的規模;P1為理論上的首位城市的規模,q為Zipf維數。其中,q=1時稱城市規模分布滿足齊夫法則,這是“位序—規模”法則的一個特例。如果q<1,那么城市規模會均勻分布(假如q=0,所有城市的規模都相等)。如果q>1,那么大城市將比齊夫法則預測得更大,即隱含更多的城市集聚。

參考文獻:

[1] Development Research Center of the State Council(DRCSC), The World Bank.China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society[M]. Washington. D. C.: World Bank Publications,2013.

[2] C Cindy Fan, Mingjie Sun,et al. Migration and split households: a comparison of sole, couple, and family migrants in Beijing, China[J].Environment and Planning-Part A,2011,43(9): 2164-2185.

[3] Yu Zhu. China’s floating population and their settlement intention in the cities: Beyond the hukou reform[J].Habitat International,2007,31(1):65-76.

[4]張立.改革開放后我國社會的城市化轉型——進程與趨勢[D].上海:同濟大學,2010.

[5]陳晨,趙民.論人口流動影響下的城鎮體系發展與治理策略[J].城市規劃學刊,2016(1):37-47.

[6] Hein de Haas. Migration and development: a theoretical perspective[J]. International Migration Review,2010,44(1):227-264.

[7] Brian J. L. Berry.The impact of expanding metropolitan communities upon the central place hierarchy[J]. Annals of the Association of American Geographers,1960,50(2):112-116.

[8]李茂,張真理.中國城市系統位序規模分布研究[J].中國市場,2014(36):12-31.

[9]高志剛.區域經濟差異理論述評及研究新進展[J].經濟師,2002(2):38-39.

[10]許學強.我國城鎮體系的演變和預測[J].中山大學學報(哲學社會科學版),1982(3):40-49.

[11]張錦宗,朱瑜馨,曹秀婷.1990-2004中國城市體系演變研究[J].城市發展研究,2008(4):84-90.

[12]陳彥光,周一星.城市化Logistic過程的階段劃分及其空間解釋:對Northam曲線的修正與發展[J].經濟地理,2005,25(6):818-822.

[13]顧朝林,陳璐,丁睿,等.全球化與重建國家城市體系設想[J].地理科學,2005,25(6):641-653.

[14]陳良文,楊開忠,吳姣.中國城市體系演化的實證研究[J].江蘇社會科學,2007(1):81-88.

[15]李震,顧朝林,姚士謀.當代中國城鎮體系地域空間結構類型定量研究[J].地理科學,2006,26(5):544-550.

[16]寧越敏.城市化原理[M]//許學強,周一星,寧越敏.城市地理學.北京:高等教育出版社,1997.

[17]劉超芹.城市化進程中省際流動人口特征分析[D].成都:西南財經大學,2013.

[18]王利文.新時期我國城鎮化進程中人口流動問題的對策分析[D].武漢:湖北大學,2011.

[19] C Cindy Fan. Modeling interprovincial migration in China,1985-2000[J].Eurasian Geography and Economics, 2005,46(3):165-184.

[20] Kam Wing Chan. Migration and development in China: trends, geography and current issues[J].Migration and Development,2012,1(2):187-205.