沉浸式VR可視化空間線索促進程序性知識學習的實證研究

李欣 沈夏林 黃曉 王勛

[摘? ?要] 程序性知識的學習具有情境性、實踐性和應用性的特征,關注方法和能力的獲得,是學生通過傳統方法難以獲知的,而采用IVR技術的虛擬實驗系統通常具有增強性(Engagement)、再現性(Evocation)和證據性(Evidence)的特征,有助于程序性知識的理解與應用。研究以“凸透鏡成像”這一學生難以理解的重要科學主題為例,通過實驗研究,探索沉浸式虛擬實驗中加入可視化空間線索對學生凸透鏡成像中的理解與應用這兩個目標維度的影響。基于自主開發的沉浸式光學虛擬實驗系統——Optical IVRLab,選擇了48名初中學生隨機分配成兩組,其中一組為實驗組,在包含空間線索的虛擬實驗系統中測試,對照組則不包含空間線索。通過前、后測以及對比分析實驗組與對照組的t檢驗數據發現,沉浸式VR的可視化空間線索在科學概念的學習中,有助于個體的陳述性知識向程序性知識遷移。在沉浸式虛擬現實環境中的可視化“圖式”建構,適用于面向空間且包含不可見物理量的抽象概念的程序性知識學習。

[關鍵詞] 沉浸式虛擬現實; 空間線索; 可視化; 程序性知識; 虛擬實驗; 凸透鏡成像

[中圖分類號] G434? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] A

[作者簡介] 李欣(1963—),男,浙江金華人。教授,碩士,主要從事虛擬現實教育應用、數字化學習資源建設等方面的研究。E-mail:lx@zjnu.edu.cn。

一、引? ?言

隨著大數據、人工智能、云計算等基礎架構與虛擬現實(Virtual Reality,VR)客戶端的不斷發展和融合,為教育教學應用模式提供了許多新選項[1-2]。虛擬現實和人工智能等新技術已成為開展教育信息化2.0行動的新動力[3]。在采用沉浸式虛擬現實(Immersion Virtual Reality,IVR)技術的數字化增強環境中,大量原本不被人類視覺覆蓋的物理量(如溫度、電流、電磁場、光線等)的可視化表征,可將人類對現實的感知與數字化視覺表征直接融合在用戶的視場中,這些可視化的物理量和設備仿真對象不僅可以共存,而且可交互并實時反饋抽象概念和多個變量之間的動態關系,極大地豐富了人類的感知[4]。因此,IVR被認為是強大的教學工具,正越來越多地被應用于教育教學[5]。其應用于教育教學的有效性正成為許多研究者關注的焦點[6]。

程序性知識的學習具有情境性、實踐性和應用性的特征,關注的是方法和能力的獲得,需借助方法論的指導和反復的實驗操作實踐,而采用IVR技術的虛擬實驗系統通常具有增強性(Engagement)、再現性(Evocation)和證據性(Evidence)的3E特征[7]。可見,程序性知識學習的情境、實踐和應用性特征與IVR的增強、再現和證據性具有強映射關系。雖然一些實證研究表明,IVR虛擬實驗系統有利于程序性知識的習得[4,8],然而,對于IVR虛擬實驗系統在程序性知識學習中有用性的主張和對這些主張進行實驗測試的科學研究之間仍然存在差距,且其在教育教學領域應用的外部效度也有待于教學實踐的進一步檢驗[9]。鑒于此,我們以“凸透鏡成像”實驗教學作為研究挈入點,通過實證研究來確定沉浸式VR中的可視化空間線索是否能促進程序性知識的學習。

二、理論背景

近年來的研究發現,在科學課程中的學習成就與概念留存和學習態度[10]、認知和情感[11]、先前知識(Prior knowledge)[12]等因素密切相關。在這些確定的影響因素中,元分析[13]認為先前知識是對學習成就影響最大的因素。Bloom和Hailikari等將先前知識定義為由不同類型的知識、技能和能力組成的多維動態的知識[14-15]。特別是,特定領域的先前知識被認為是獲取新知識的關鍵[14,16]。對于一個主題,高水平且成熟的先前知識能更好地支持學習[17],即個體能更好地理解和記住主題,在考試中表現得更好[15]。但不是所有的先前知識類型都以相同的方式影響學習成就,Loehr的研究結果表明,某些類型的先前知識(如深刻理解)比其他類型(如事實記憶)更能影響學習成就[18]。

Hailikari等基于Krathwohl的《教育目標修訂》[16]、Dochy的《知識維度研究》[19]和Biggs的《結構發展理解理論》[20]中所描述的知識和學習理論,提出了先前知識結構模型[15],該模型區分了四種先前知識類型,即事實知識、意義知識、整合性知識和應用性知識。事實知識是關于事物的名稱、符號、簡單的命題等抽象層次較低的知識;意義知識是指事實知識經組織后的有意義的組合知識;整合性知識是指在理解概念和不同現象之間相互關系的基礎上進行結構化后的知識;應用性知識則是指在解決特定學科或新領域的問題時所需的方法和步驟等方面的知識。上述四種類型的知識都被分別歸類到廣泛接受的陳述性知識(事實知識和意義知識)和程序性知識(整合性知識和應用性知識)中[21-22]。陳述性知識類型與知識記憶的認知指標(記憶、回憶、識別、再現等)密切相關,程序性知識類型與知識遷移的認知指標(理解、應用等)密切相關[23]。該知識結構模型假設,在較高層次知識上的操作包含較低層次的知識,這與Liu提出的知識整合理論相一致[24]。

一些研究者認為,陳述性知識指的是事實知識,而程序性知識指的是專門知識[25]。我們將陳述性知識定義為可通過圖文和音視頻等傳播媒介來表達的知識的一部分,包含事實知識(Know-what)、意義知識(Know-why)這兩個要素,這與Nickols的“陳述性知識并不局限于事實知識”的觀點相一致[26]。我們將程序性知識定義為從陳述性知識集合中經整合并內化的可操作知識,它是可操作的。因為只有反復練習,陳述性知識才能轉化為程序性知識并實現跨情境的遷移和應用。例如,盡管個人已經學習了陳述性知識,但必須在這些知識成為程序性知識之前進行反復實踐。

IVR虛擬實驗系統的目的是通過允許學生在沉浸式虛擬實驗環境中操作對象和參數來替代或增強真實的實驗環境。其好處是可以讓學生觀察到現實世界中無法觀察到的現象[27],并通過在虛擬世界中提供適應性指導,促進陳述性知識向程序性知識的遷移[28]。雖然有證據表明,IVR能為程序性知識的學習帶來積極的效果[29-30],但具體應用的實證研究相對缺乏。目前尚不清楚采用IVR技術的這類應用程序對程序性知識的學習是否必要或有益[31]。此外,IVR的哪些特性對于哪些教育目的是有益的,亦不明晰[32],因此,關于沉浸式VR所提供的視覺體驗和沉浸感是否會導致更高水平的存在感和生成認知加工,并最終帶來更好的學習和遷移結果的研究是不確定和有限的,還需要進行更多的方法論上的研究及進一步的實證檢驗。

三、研究設計

(一)問題的提出及研究假設

程序性知識是初中科學類課程學習中的重點與難點,原因在于科學事件內在機理的非直觀性,其外顯現象經常不能直接反映科學規律的結果,學生難以經由體驗建構科學概念,導致對科學原理的“理解”不過是對程序性知識的記憶。在凸透鏡成像規律的教學中,以概念和規律為代表的陳述性知識在非情境或去情境的狀態下,難以轉化為以應用為代表的程序性知識。由于學生的前概念與凸透鏡的成像規律并不一致,學生對凸透鏡成像的大小和虛實等知之甚少。盡管學生通過教師的講解和實驗,習得凸透鏡成像關于物距、像距、焦距等陳述性知識,但難以遷移到真實情境中以解決問題。例如,學生在日常生活中經常看到玻璃缸里的魚等,學生就會認為凸透鏡僅能起放大作用,其持有的前概念會造成負遷移作用,導致凸透鏡能成縮小的像或虛像的新知難以得到順應和轉化。

沉浸式VR和真實環境一樣具有知覺體驗深刻的特征,將空間線索以可視化的方式疊加于場景中的模擬設備上,將學生置于沉浸式VR的“凸透鏡成像”環境中,可使沉浸式VR的知覺體驗特征更加凸顯。可視化的空間線索和實時交互反饋,為學生創造了直觀的探究多種成像條件的可能性;“虛”“實”結合的體驗和對成像規律的結構化反思,則能促進知覺經驗的邏輯化轉變并形成程序性知識,有助于抽象科學概念的學習和跨情境中的遷移與應用,即能在新的變化的情境下找到一種程序去解決具體問題。

因此,本研究采用Unity 3D引擎設計開發了Optical IVRLab凸透鏡成像虛擬實驗系統,包括:(1)凸透鏡成像的真實實驗設備和實驗室環境的模擬;(2)將真實實驗中不具備的可視化空間光路線索通過空間配準疊加于模擬的實驗設備上(體現光的波粒二象性中,粒子性質原理的圖式)。研究的主要目標是評估IVR環境中可視化的空間線索對學生凸透鏡成像的學習在概念理解和整合應用方面是否有影響。

實驗采用單因素被試間設計,自變量為交互虛擬實驗中的空間信息(“有空間線索”為實驗組,“無空間線索”為對照組),因變量為理解、應用等程序性知識的學習效果,表現為關于凸透鏡成像的理解維度和應用。基于此,本研究作如下假設:(1)IVR環境中可視化的空間線索可提升學生的心流體驗;(2)包含可視化空間線索的實驗系統將會導致更好的知識整合應用和跨情境遷移表現。

(二)研究對象

本次實驗從浙江省麗水市松陽縣某中學隨機抽取了48名七年級學生作為研究樣本,年齡為13至14歲,男女性別相當,學生來自縣城和周邊農村。所有學生的視力或矯正視力正常,且在此前均未接觸過交互式IVR及其相關體驗。在實驗室隨機分配到實驗組和對照組,每組各24人,兩組被試在年齡和男女比例上均無差異。

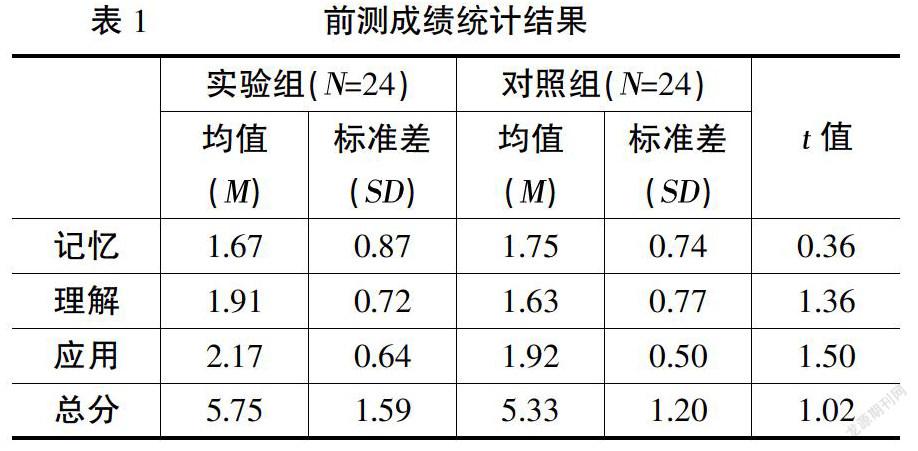

實驗組的前測平均成績為M=5.75, SD=1.59,對照組的前測平均成績為M=5.33,SD=1.20,對兩組進行獨立樣本t檢驗,即實驗組與對照組學生在實驗干預前對凸透鏡成像規律的理解不存在顯著差異(t=1.02,p=0.31>0.05)。進一步從記憶、理解和應用三個維度進行分析,三個維度的t值均大于0.05(見表1),表明學生在這三個維度上也不存在顯著性差異。由此說明,在虛擬實驗教學干預之前,實驗組與對照組的被試對凸透鏡成像規律的理解程度無差異。

(三)研究工具的編制

1. Optical IVRLab虛擬實驗系統

為了探究IVR技術在程序性知識學習中的應用,我們以凸透鏡成像規律的學習作為研究案例。采用Autodesk Maya和Unity 3D設計開發了針對凸透鏡成像原理學習的Optical IVRLab系統,將在現實實驗中不可見的主光軸、空間光路可視化,并與場景中的模擬設備進行三維空間配準。即與概念的內涵和本質相關聯的空間線索已經被可視化表征,且空間光路響應可交互動作實現動態實時的改變。

我們在凸透鏡左側的主光軸上設置了七個物體移動的關鍵節點,其位置分別是f/3、2f/3、f、4f/3、5f/3、2f、7f/3,當物體位于這些典型的不同位置(即物距不同)時,凸透鏡成像的大小、虛實、正立倒立以及同側異側等全部變化情況已經被全部涵蓋。在關鍵節點的位置設置了頻閃發光的虛光版對交互進行目標位置導航。當學生通過手柄移動物體(即改變物距)至關鍵節點附近時,物體被自動吸附至關鍵節點,而在移動物體的過程中,則可實時觀察到光路在空間位置的連續改變;當移動光屏(即改變像距)時,光屏被自動吸附至成像清晰位置,移動過程中可實時觀察到成像模糊、清晰和大、小連續變化的過程。

2. IVR交互設備

體驗設備:采用Oculus Quest作為學生體驗VR情境和學習手柄操作的設備;測試設備:采用Oculus Rift作為測試設備。兩種設備在操作方法和體驗效果上相同。無論是在體驗還是測試環節,均設置了一定范圍的操作空間,同時,分別配備輔助人員在旁協助,確保戴上頭盔后視覺被完全隔離于現實世界的學生可順暢、安全地完成虛擬實驗的交互操作。

3. 問卷工具的編制

心流體驗問卷采用皮爾斯(Pearce J)等人開發的心流體驗量表,用來檢測學習者持續性地使用Optical IVRLab時全身心投入其中的狀態,分為控制感、沉浸感、愉悅感、專注度等維度。問卷共計8道題,采用Likert 5級記分(“5”代表非常同意,“1”代表非常不同意)[33]。前、后測問卷基于《義務教育初中科學課程標準(2011年版)》和科學教材內容,在明確初中學生掌握凸透鏡成像要求的命題陳述的基礎上,采用Treagtist 提出的二段式診斷測驗步驟設計,以此檢測學生對凸透鏡成像的理解。前、后測問卷設計完成后,經由高校學科教學論專家和中學一線教師的審核并討論修正,使命題陳述具有較好的專家效度,見表2。

首先,依據命題陳述,并預估學生可能存在的典型的前概念類型,設計二段式問卷的理由選項;然后根據每題的題目內容與概念主題、命題陳述的關聯度,建立雙向細目表(見表3),使其具有內容效度;最后基于雙向細目表,生成A、B兩組前、后測試題。

進一步以安德森教學目標分類的認知過程維度,將試題分成三種不同的認知過程,即記憶(識別、回憶)、理解(解釋、舉例、分類、總結、推斷、比較、說明)和應用(執行、實施)。如第三題旨在讓學生記住凸透鏡成像的規律,屬于“記憶”;第八題,旨在使學生通過已有的信息(如凸透鏡成像的物距、像距),推斷如何移動物體、透鏡和光屏的位置使成像清晰,屬于“理解”;第五題是學生根據凸透鏡成像的性質,解決“在半塊透鏡”這一不熟悉情境中的成像問題,屬于“應用”。

(四)問卷的信度與試題賦分

基于雙向細目表,該研究的前測、后測問卷均包括9道二段式試題(試題的第一段要求選擇正確答案,第二段要求解釋原因)。試題編制完成后,先由幾位學生進行試測,在此基礎上完善表述方式,使試題可理解。學生前、后測的答題結果按以下原則賦分:試題的第一段答案選擇正確賦“1”分,錯誤則賦“0”分。對試題的第二段而言,在第一段選擇正確的前提下,第二段選擇正確賦“1”分,選擇錯誤則賦“0”分;若第一段答案選擇錯誤,無論第二段是否正確均給“0”分,因為錯誤的答案不可能有正確的解釋。

試題信度檢驗同時采用了α系數和折半系數分析,這是考慮到二段式診斷中“兩段”的一致性,可通過兩段得分的相關系數確認整個量表的信度。采用SPSS進行信度分析,Cronbach's α系數分別為0.676和0.713,前、后測的Spearman-Brown系數分別為0.917和0.885,這說明前、后測問卷具有較好的信度。

(五)教學干預:凸透鏡成像的學習過程

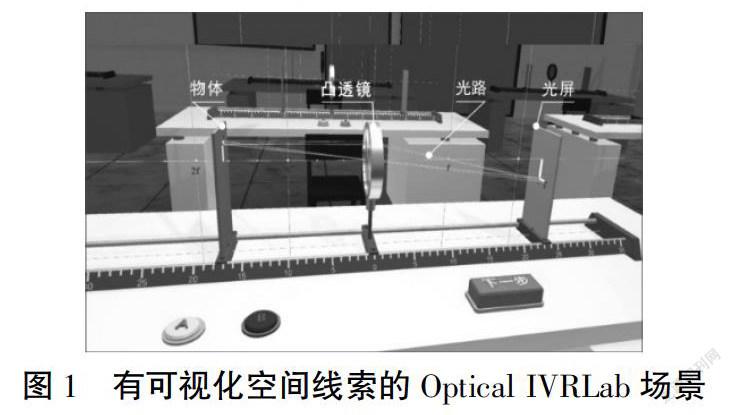

研究中的實驗環節是基于初中教材《科學》(七下)第二章第六節“光學凸透鏡成像”的內容,通過構建的IVR環境,實驗組學生在含可視化空間信息的Optical IVRLab中學習,如圖1所示。

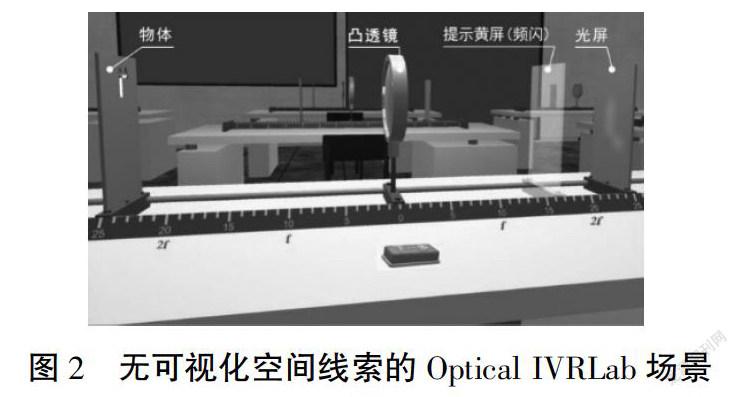

對照組的學生則在無可視化空間信息的Optical IVRLab中學習,如圖2所示。

實驗過程主要包括兩個環節:一是沉浸式體驗和熟悉手柄操控,二是學生在Optical IVRLab中完成凸透鏡成像學習。

第一個環節采用的是Oculus Quest無線頭盔顯示器,主要讓學生學習設備的穿戴方法及按鍵功能,以及通過設備自帶的First Steps程序學會手柄的操作方法(后續實驗中將用手柄抓取并移動物體和光屏)。同時,向學生介紹第二個環節的實驗流程、任務以及交互操作的注意事項。

第二個環節是基于IVR場景的凸透鏡成像探究活動。被試穿戴好設備,用Oculus Rift及操控手柄移動光屏,使成像清晰,進而觀察物距一定時(實驗中設置了五種物距的情況)所成的像距、像的虛實、正倒立等情況。

實驗組在包含空間光路的Optical IVRLab中開展實驗測試。空間光路的呈現原則是:通過光心的光線方向不變,平行于主光軸的光線通過另一側焦點射出,通過物同側焦點的光線變成平行光射出。實驗過程中,以光路呈現引導學生探究物體在不同物距情況下所成像的特征,認識在五種物距條件下的成像情況及其特點。對照組的實驗活動與實驗組基本相同,不同點在于對照組無可視化的空間線索呈現。圖3為學生在包含可視化空間線索的沉浸式虛擬實驗環境中測試的場景。

四、數據分析與討論

研究數據主要來源于48名學生學習凸透鏡成像的前測、后測、心流體驗和實驗活動過程的記錄報告等。其中實驗組24名,對照組24名,所有的有效數據使用SPSS21.0軟件包進行統計分析,包括所有學生前、后測的配對t檢驗,實驗組與對照組在前、后測的獨立樣本t檢驗等。

(一)心流體驗

為了了解在IVR中可視化空間線索對心流體驗的影響,對收集的心流體驗問卷進行獨立樣本t檢驗,結果發現,實驗組的心流體驗均值(M=4.48,SD=0.32)高于對照組的均值(M=4.22,SD=0.43),二者差異顯著(t=2.34,p=0.023<0.05,d=0.69)。由此說明,在IVR中,可視化的空間線索可以提升學生的心流體驗。

出現這種結果的原因可能在于:(1)實驗組處于沉浸式虛擬環境中,并提供了表示典型光線路徑的可視化空間線索。光線傳輸路徑本身是不可見的,IVR在模擬現實環境的凸透鏡成像實驗的基礎上,將A、B兩點發出的光,分別用通過凸透鏡上邊緣、下邊緣及軸心的典型光線以可視化方式顯示,其余所有的光線均可根據這三根光線來推導。這使得學習的意向性[34]指向更為明晰,當學習者與有效的可視化空間線索的交互程度越高,越有利于學習者理解成像原理,從而真正投入到學習過程中,空間線索為凸透鏡成像這個程序性的科學概念的形成提供了可視化的前概念。(2)人類的視覺構造原本就是匹配三維世界的,相比于紙質圖示中的二維光路圖,IVR提供了第三維度的、立體性的視野,這對學習者而言是一種新的視角,其體驗是非常新奇和令人愉悅的。Milk也指出,增加沉浸感導致學習的期望可能與VR特別相關,因為用戶體驗到的存在感可以產生非常強大的情感影響[35]。相比于實驗組,對照組的實驗過程盡管也處于相同的具有堅實的幾何和視覺表示基礎的IVR環境中,但由于沒有可視化的空間光路,學生無法觀察到成像所依賴的光路在空間的交點。由于缺乏空間索引機制,學生仍然無法從沉浸式VR場景中獲取額外的關聯線索,影響了心流體驗。

(二)IVR對學習績效的影響

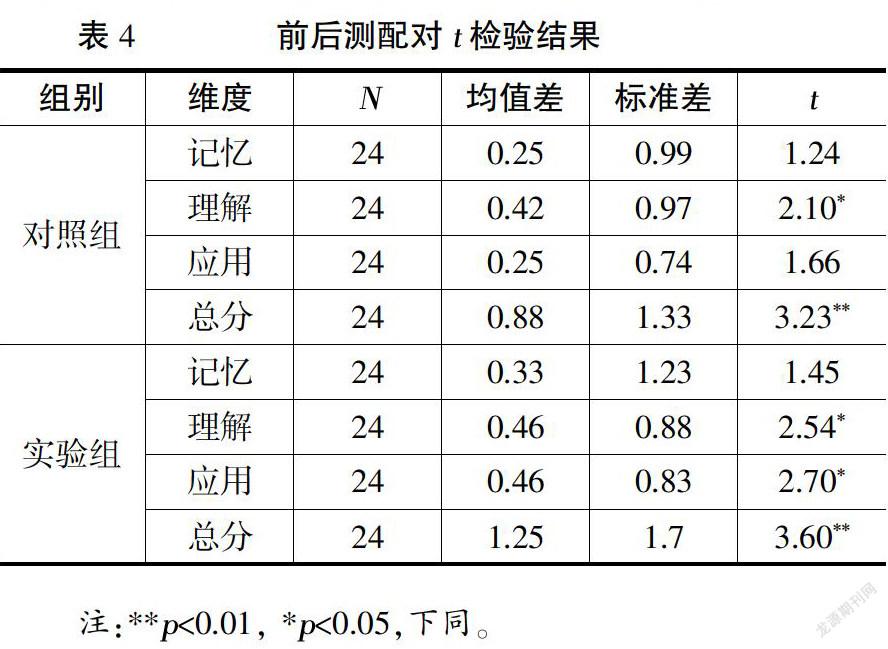

為了了解學生經由Optical IVRLab的學習后,有關凸透鏡成像的知識發生了什么樣的變化,對所有學生的前后測成績進行了配對樣本t檢驗,也即分析每一位學生前后測成績的變化情況,結果見表4。

表4的數據分析結果表明,在理解維度上,對照組和實驗組均表現出了顯著差異,這表明無論有無可視化空間線索,IVR對于凸透鏡成像規律的理解均起到了作用。但包含空間線索的實驗組成績提升幅度更加明顯,這與Salter等的研究結果相一致。Salter等認為,可提供探索交互的線索越多,越有利于更真實的體驗并促進生成,使學習者積極參與認知過程以構建對材料與經驗的連貫的心理表征,更好地支持問題的解決[36]。此外,也與具身認知理論的有關觀點相一致,即對科學概念的理解需要具身[37],具身的隱喻與模擬在學生將日常概念轉變到科學概念的過程中發揮著關鍵的中介作用[38]。

同時發現,在理解和應用維度上,提供可視化空間線索的實驗組的后測增量,高于不含可視化空間線索的對照組。表明包含可視化空間線索的IVR能夠更大地提升學習者對科學概念的理解水平。對有關知識遷移的高階能力也起到了一定的作用。這與盧瑞、賈奮勵等提出的“符合人類圖式原則的標識具有最高的識別度”[39]的觀點相一致,這表明可視化的空間線索能賦予學習者前概念知識的優勢,有利于向抽象知識的轉化。

(三)空間線索對深層認知的影響

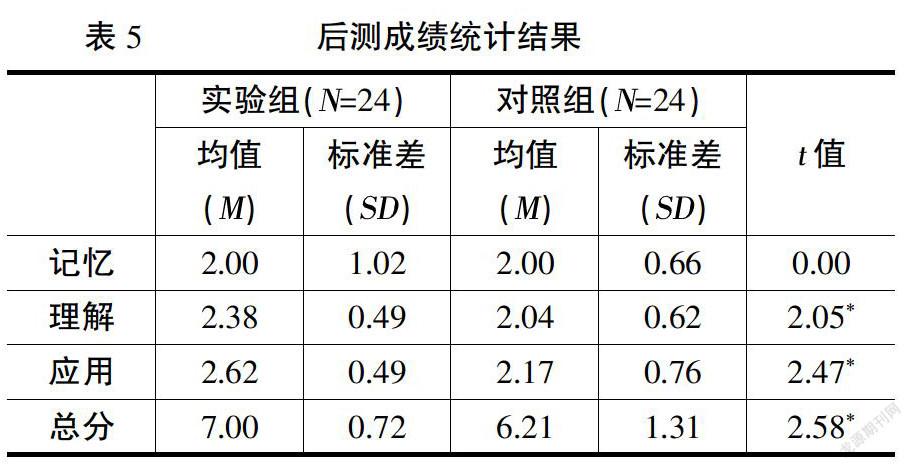

實驗組的后測平均成績(M=7.0,SD=0.72),對照組的后測平均成績(M=6.21,SD=1.32),對兩組的后測成績進行獨立樣本t檢驗,發現兩者之間的差異顯著(t=2.58,p=0.13<0.05,d=0.6)。表現為理解和應用維度上均差異顯著,見表5。

從表5的數據分析看,實驗組在理解維度和應用維度上的成績,高于對照組相應維度的成績,p值都小于0.05,差異顯著。從程序性知識的角度來看,可視化的空間線索更有利于激活學習者的前概念,更有效地促進學習者對復雜概念的理解。因為可視化的空間線索更有利于學習者與虛擬場景中的對象進行有效的交互,對現象進行細致觀察,所有這些非常直觀的可視化的空間線索為具象信息的抽象化提供了支架。這表明在抽象概念的學習中,IVR提供的可直接與場景中的對象、參數和變量交互的技術支持,可幫助學生理解抽象的科學現象,有助于用更精確的交互操作和現象觀察取代由于感知上的局限性所造成的曲解。由此可見,可視化空間線索對促進凸透鏡成像規律的學習,特別是對于凸透鏡成像規律的深層次理解及應用遷移具有積極的作用。

五、結論與展望

在當前的“科學”課程的教學中,傳統的以概念和規律為代表的陳述性知識的教與學,存在著難以轉化為以應用為代表的程序性知識的問題。本實驗的研究結果表明,基于IVR的空間線索可視化的虛擬實驗系統對科學概念的遷移有一定的賦能作用。在科學概念的學習中將不可見量以不同形式的視覺表征,可以克服人類視覺感知的這一缺失。位于模擬真實對象上的可視化的空間線索,為學生對科學概念的理解提供了內在脈絡,學生可以自由地操控相關變量,并立即將結果與理論預測進行比較,我們相信這將加強理論和實驗之間的內在關聯,促進陳述性知識向程序性知識的轉化。我們的研究結果進一步表明,在Optical IVRLab交互過程中實時呈現連續變化的可視化空間線索,更加有利于學生理解相關物理變量與成像規律的內在關聯。

“凸透鏡成像”規律學習評估的積極結果,以及中學一線教師對Optical IVRLab應用的正面肯定,堅定了我們對IVR可視化空間線索賦能科學概念和規律學習的信念,以及在中學現實課堂推廣應用Optical IVRLab的信心,同時,也鼓勵我們繼續開發科學課程學習中的其他IVR應用。Optical IVRLab的基本思路是對物理實驗課上廣泛使用的現有標準實驗進行擴充,這一解決方案也可以遷移應用到其他科學概念的學習中。面向空間的、更復雜的科學概念的學習與遷移是否從空間線索可視化增強中獲益,解答這一問題,還需對參與者的情感和認知變量,尤其是認知負荷進行進一步的評估和分析;與不同可視化表征對象的實時交互對學生在概念理解和表征方面的影響,也需要進一步的實證檢驗。

[參考文獻]

[1] 任友群.走進新時代的中國教育信息化——《教育信息化 2.0 行動計劃》解讀之一[J].電化教育研究,2018,39(6):27-28,60.

[2] 郭紹青,賀相春,張進良,李玉斌.關鍵技術驅動的信息技術交叉融合——網絡學習空間內涵與學校教育發展研究之一[J].電化教育研究,2017,38(5):28-35.

[3] 吳旻瑜, 武曉菲. 教育信息化2.0的時代邏輯——《教育信息化2.0行動計劃》解讀之一[J].遠程教育雜志,2018(4):4-10.

[4] STRZYS M P, KAPP S, THEES M, et al. Physics holo.lab learning experience: using smartglasses for augmented reality labwork to foster the concepts of heat conduction[J]. European journal of physics, 2018, 39(3):1-14.

[5] 柳瑞雪,任友群.沉浸式虛擬環境中的心流體驗與移情效果研究[J].電化教育研究,2019(4):99-105.

[6] HEW K F, CHEUNG W S. Use of three-dimensional (3-D) immersive virtual worlds in K-12 and higher education settings: a review of the research[J]. British journal of educational technology, 2010, 41(1):33-55.

[7] 何聚厚,梁瑞娜,肖鑫,梁玉帥,韓廣欣.基于沉浸式虛擬現實系統的學習評價指標體系設計[J].電化教育研究,2018,39(3):75-81.

[8] DEDE C, GROTZER T A , KAMARAINEN A , et al. EcoXPT: designing for deeper learning through experimentation in an immersive virtual ecosystem[J]. Educational technology & society, 2017, 20(4):166-178.

[9] HONEY M A, HILTON M L. Learning science through computer games and simulations[M]. Washington, DC: National Academies Press, 2011.

[10] LEE U J, SBEGLIA G C, HA M, et al. Clicker score trajectories and concept inventory scores as predictors for early warning systems for large stem classes.[J]. Journal of science education and technology, 2015, 24(6):848-860.

[11] SADLER P M, TAI R H. Advanced placement exam scores as a predictor of performance in introductory college biology, chemistry and physics courses[J]. Science educator, 2007(16): 1-19.

[12] VAN R S A N, HANNIE G, ANJO A, et al. The influence of prior knowledge on experiment design guidance in a science inquiry context[J]. International journal of science education, 2018, 40(11): 1327-1344.

[13] KUNCEL N R, HEZLETT S A, ONES D S. A comprehensive meta-analysis of the predictive validity of the graduate record examinations: implications for graduate student selection and performance[J]. Psychological bulletin, 2001, 127(1): 162-181.

[14] BLOOM B S. Human characteristics and school learning[M]. New York: McGraw-Hill, 1976.

[15] HAILIKARI T, NEVGI A, LINDBLOM-YL NNE S. Exploring alternative ways of assessing prior knowledge, its components and their relationship to achievement: a mathematics based case study[J]. Studies in educational evaluation, 2007, 33(3-4): 320-337.

[16] KRATHWOHL D R. A revision of rloom's taxonomy: an overview[J]. Theory into practice, 2002, 41(4):212-218.

[17] THOMPSON R A, ZAMBOANGA B L. Prior knowledge and its relevance to student achievement in introduction to psychology[J]. Teaching of psychology, 2003, 30(2): 96-101.

[18] LOEHR J F, ALMARODE J T, TAI R H, et al. High school and college biology: a multi-level model of the effects of high school courses on introductory course performance[J]. Journal of biological education, 2012, 46(3): 165-172.

[19] DOCHY F. Assessment of prior knowledge as a determinant for future learning[M]. Utrecht: Uitgeverij Lemma B.V., 1992.

[20] BIGGS J B. Enhancing teaching through constructive alignment[J]. Higher education, 1996, 32(3): 347-364.

[21] ANDERSON J R. Acquisition of cognitive skill[J]. Psychological review, 1982, 89(4): 369-406.

[22] BIRENBAUM M, DOCHY F. (Eds.) Alternatives in assessment of achievements, learning processes and prior knowledge[M]. Boston: Springer Science & Business Media, 2012.

[23] MAYER R E. Rote versus meaningful learning[J]. Theory into practice, 2002, 41(4): 226-232.

[24] LIU O L, RYOO K, LINN M C, et al. Measuring knowledge integration learning of energy topics: a two-year longitudinal study[J]. International journal of science education, 2015, 37: 1044-1066.

[25] ALAVI M, LEIDNER D E. Review: Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues[J]. Organizational learning and knowledge management, 2008(1): 182-211.

[26] NICKOLS. The knowledge management yearbook 2000-2001[M]. Abingdon,Palo Alto:Taylor & Francis Group, ebrary, Incorporated, 2012.

[27] ZACH D, LEO P, GEORGE G. Belle2VR: A virtual-reality visualization of subatomic particle physics in the Belle II experiment[J]. IEEE computer graphics and applications, 2018, 38(3):33-43.

[28] MAKRANSKY G, LILLEHOLT L, AABY A. Development and validation of the multimodal presence scale for virtual reality environments: a confirmatory factor analysis and item response theory approach[J]. Computers in human behavior, 2017, 72(7): 276-285.

[29] PASSIG D, TZURIEL D, ESHEL-KEDMI G. Improving children's cognitive modifiability by dynamic assessment in 3D Immersive Virtual Reality environments[J]. Computers & education, 2016, 95(4): 296-308.

[30] WEBSTER R. Declarative knowledge acquisition in immersive virtual learning environments[J]. Interactive learning environments, 2016, 24(6): 1319-1333.

[31] MAKRANSKY G, TERKILDSEN T S, MAYER R E. Adding immersive virtual reality to a science lab simulation causes more presence but less learning[J]. Learning and instruction, 2019, 60(4): 225-236.

[32] SALZMAN M C, DEDE C, LOFTIN R B, et al. A model for understanding how virtual reality aids complex conceptual learning[J]. Presence: teleoperators and virtual environments, 1999, 8(3):293-316.

[33] PEARCE J, AINLEY M, HOWARD S. The ebb and flow of online learning[J]. Computers in human behavior, 2005, 21(5):745-771.

[34] RUDRAUF D, BENNEQUIN D, GRANIC I, et al. A mathematical model of embodied consciousness[J]. Journal of theoretical biology, 2017, 428(5): 106-131.

[35] MILK C. How virtual reality can create the ultimate empathy machine[EB/OL]. (2015-03-10) [2019-07-30]. https://www.ted.com/talks/chris_milk_how_virtual_reality_can_create_the_ultimate_empathy_machine?language=en.

[36] SLATER M, WILBUR S. A framework for immersive virtual environments (FIVE): speculations on the role of presence in virtual environments[J]. Teleoperators and virtual environments, 1997(6): 603-616.

[37] NIEBERT K, MARSCH S, TREAGUST D F. Understanding needs embodiment: a theory-guided reanalysis of the role of metaphors and analogies in understanding science[J]. Science education, 2012(5): 849-877.

[38] 黃紅濤,孟紅娟,左明章,鄭旭東.混合現實環境中具身交互如何促進科學概念理解[J].現代遠程教育研究,2018(6):28-36.

[39] 盧瑞,賈奮勵,田江鵬,宋國民.意象圖式在地圖符號結構生成中的應用研究[J].地球信息科學學報,2016(6):758-766.