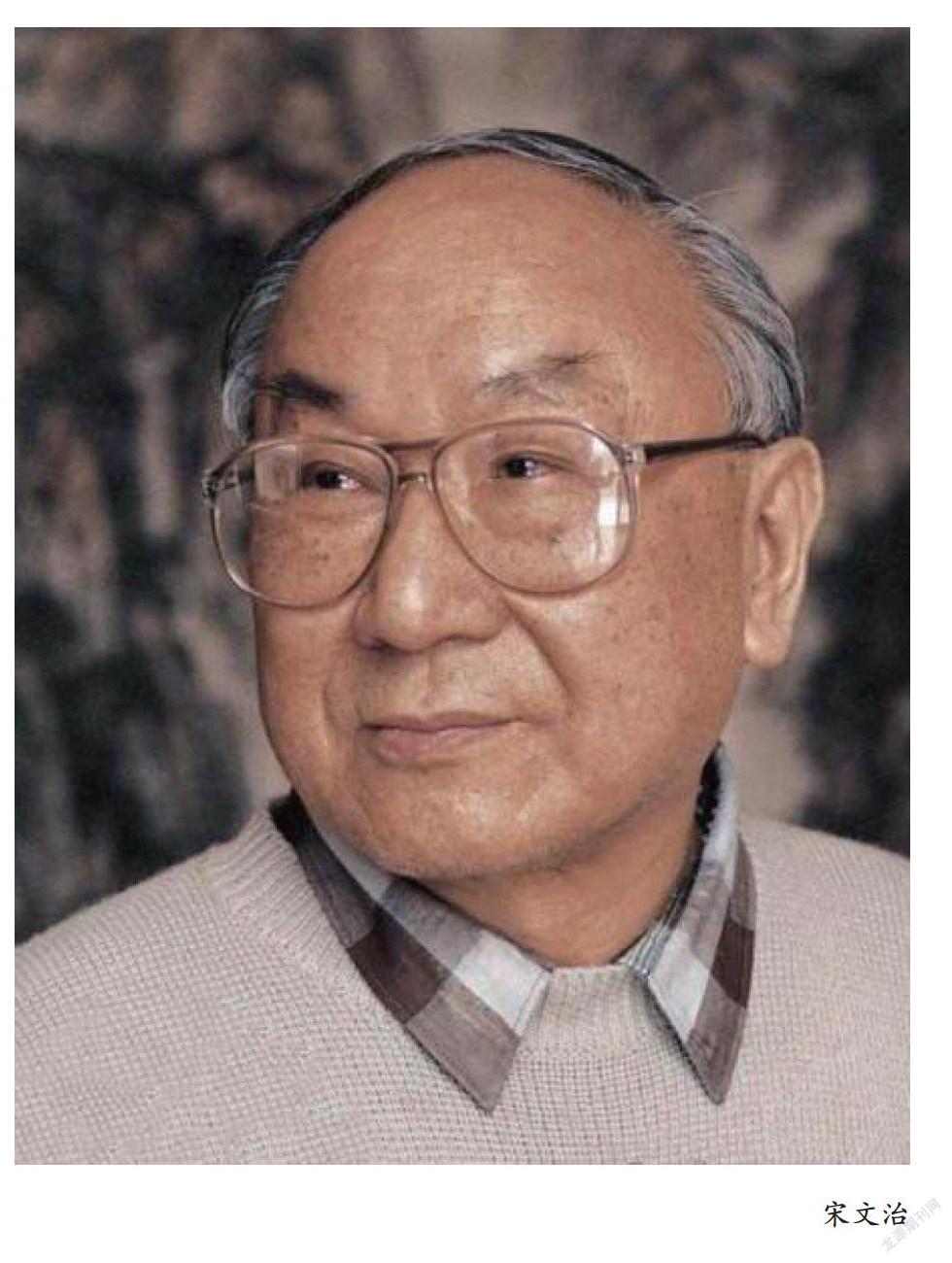

宋文治“習古”探緣

2019-09-10 07:34:55荊琦

美與時代·下

2019年11期

摘? 要:“習古”是宋文治一生信守的藝術理念。他于20世紀中國繪畫藝術爭議頻頻之時堅持學習傳統精華,并建立起完善的圖式語言系統,又憑借扎實的功力深入生活、描寫生活,靈活運用傳統、發展傳統,“習古”卻不“泥古”,以自身的實踐借古開今,成就了獨具特色又功力深厚的筆墨個性與畫意境界。不僅成就了一條真正符合繪畫發展客觀規律的藝術之路,同時也展現出他對于民族優秀藝術遺產持有的客觀公允的態度。

關鍵詞:宋文治;習古;本體;緣由

基金項目:本文系2018年度江蘇省高校哲學社會科學研究重點項目“二十世紀中國書畫專科目錄研究”(2018SJDI158)階段性研究成果。

一、問題緣起

關于宋文治早年學畫以“習古”為源起的原因,在以往的研究中多將之歸為受其師承影響。1942年,他求教于同鄉前輩朱屺瞻(1892-1996),1947年,經朱引薦拜海上名家張石園(1898-1959)為師。張石園精鑒賞、善書畫,畫風古雅有致,頗具“四王”之一王石谷的風貌,水墨、設色、淺絳無一不精,臨仿石谷之作幾近亂真。張石園性格是謙遜隨和,不遺余力地扶掖后進。在張的指點下,宋文治開始較為系統、深入地研習“四王”筆墨,畫技日漸精進。1949年,在陸儼少的引薦下,宋文治又拜吳湖帆(1894-1968)為師。吳氏平生堅信石谷論畫主張“以元人筆墨,運宋人丘壑,而澤以唐人氣韻,乃為大成”,其山水初學“四王”。但他師古卻不泥古,沖破南北宗之壁壘,集眾家之長,以雅致靈秀、縝麗清逸的畫風獨樹一幟,是為20世紀上半葉海上畫壇的宗主。……

登錄APP查看全文