基弗:荒蕪之美 歷史之境

鮑鮑

基弗創作了許多與波洛克一樣巨大尺幅的作品,某些作品的氣息也十分相似,因此有人說,抽象表現主義的活力隨著基弗經歷了一次復興。與波洛克依靠無意識揮灑顏料不同的是,晚了幾十年的基弗所有創作的“行動”,是有意識、目標明確的創作過程。他的作品集合了偶發藝術、行為藝術、表現主義和綜合材料的特征,它們都忠于基弗的哲學性思考。

安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)出生于1945年的德國,正踩在德國戰敗的時候。戰后的清理是一段漫長的路程,據一位市長估算,依據當時的條件,他所在的城市的清理工作平均到每個市民,也至少需要22年才可以完成。另外,德國政府還要在14年里為猶太人提供巨額賠償,以彌補二戰期間納粹對猶太人帶來的傷害。斷壁殘垣的荒涼,國際輿論的譴責,戰后賠償的重擔,混合成壓抑、敏感彌漫在空氣中。基弗的成長正是伴隨著這樣特殊的社會環境。

廢墟就是基弗這代人年少時司空見慣的風景。這也就不難理解,為什么廢墟的荒蕪之美是基弗藝術中最顯著的特征,他說:

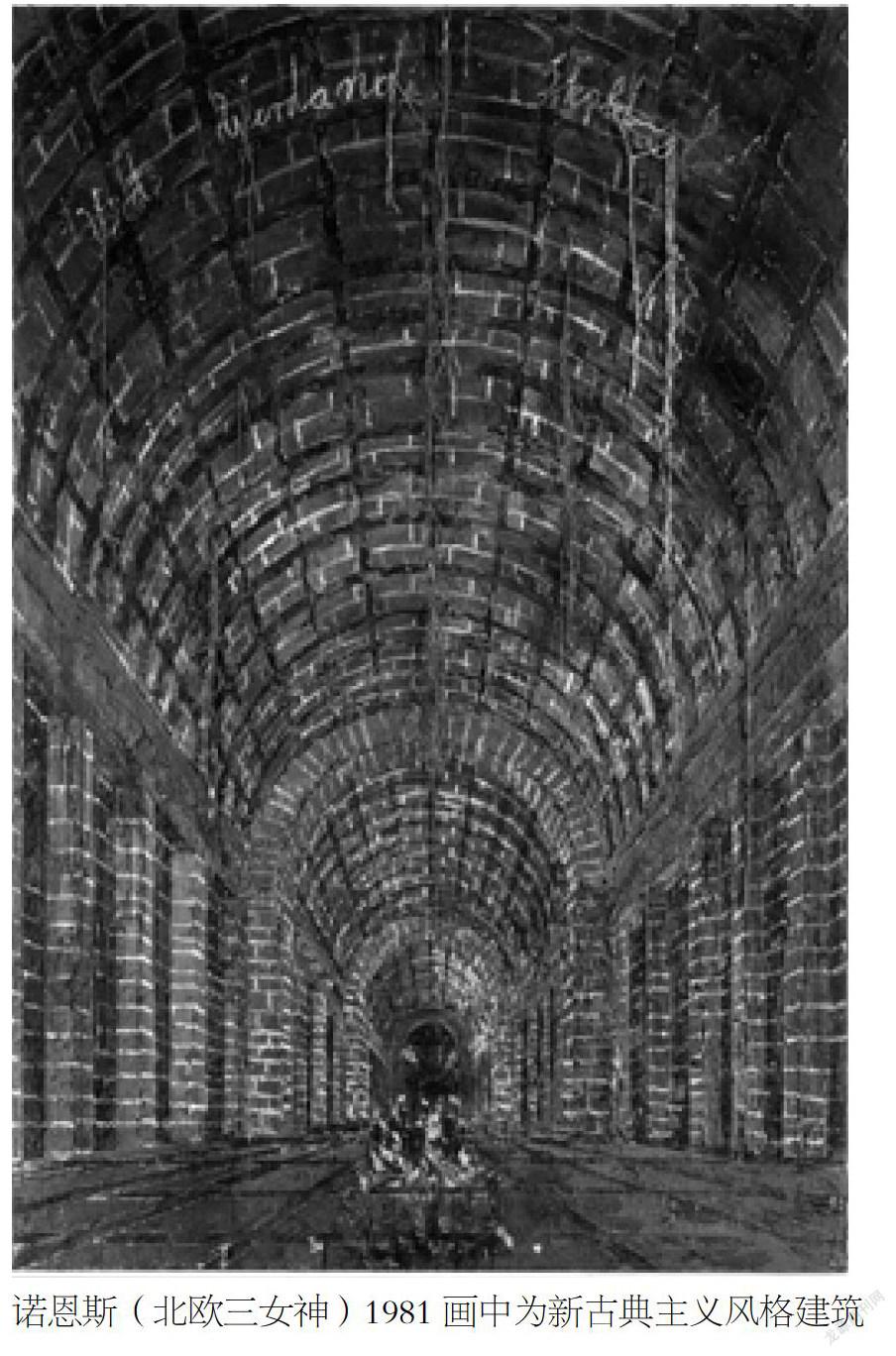

“比之保存完好的較小建筑,偉大建筑的廢墟能更深刻地說明預設的理念;由于這個原因,德國悲悼劇是值得闡釋的。它從一開始就以寓言的精神作為廢墟、作為碎片而構思的。其他形式也許能在第一天燦爛輝煌;而這種形式將其美的形象保存到最終。

城市里到處是建筑殘骸,除了因為戰火毀壞,還有很多是出于與納粹文化的徹底決裂的激進情緒,人們想要把所有納粹相關事物摧毀重建。過往就像未痊愈的傷口,碰一下痛感襲來卻不知所措。所有人都知道那是一段不光彩的歷史,有誰愿意拿著污點敗績到處宣揚呢?人們諱莫如深,德國在抑郁與回避中徘徊。

古典審美的藝術因為希特勒的提倡、宣傳納粹的劣跡,被戰后的德國人斷尾求生似地迅速拋棄。曾經張揚的現代藝術自從成為“墮落藝術”被希特勒驅逐后,也早已在德國銷聲匿跡。出現過歌德,也出現過丟勒、荷爾拜因、包豪斯的德國陷入了文化斷層的尷尬境地。

敏銳的基弗早早意識到了這樣的情況,“甚至對于1968年5月的革命家來說,‘過去’也不是他們所關心的。實際上很少有德國人對其真正進行研究,特別在媒體中。只有在1974年或1975年之后媒體才開始關注歷史,才出現有關納粹的第一篇文章和第一個題目。在那之前,人們大多都忙著建房子”,這些都是基弗經歷的。

文化斷層的現象給基弗帶來了思維困境,“我感覺我的記憶被阻隔了”,他說。基弗認為在藝術生涯的某些階段,詢問過去發生過什么,是自然而然的事情。“一種集體的記憶要比個體的記憶影響深遠的多。為了了解你自己,你必須了解你的國家,你的歷史”,他認為應該詢問過去,也敢于詢問過去。熱衷于哲學式思考的他站出來重審過往,重塑歷史。“我們都處在德國的一個特定時期——有必要開始一段關于歷史和精神性的對話”,這是基弗為自己尋到的職責和義務。他說,“有一大堆的神話學知識被亂用,并且講過亂用后不再會恢復原樣。所以我回到地面零點,清理這些神話。我反對一種思想:認為十二年的時間足以使一種上千年的文化成為廢物。”這是戰后德國對古典文化否定的產生的窘境,又何嘗不是所有古老文化面臨的窘境。

基弗的作品里總是具有宏大敘事的特點。巨大的體量上布滿時間雕琢的痕跡,正如他在視頻中所提“作品是流動的”這一概念。時間的流動造就了歷史,流動變化中的作品也是一種歷史感的再現。基弗在“流動”的屬性之上,再次加注了真正的歷史痕跡,比如神話、宗教。廣闊而深邃的思考讓基弗的眼界不只停留在兒時信仰的天主教內部。他不排斥任何古老的文化,甚至讓不同的文化符號在一件作品上共存,產生對話。

《莉莉絲》中主體莉莉絲是來自猶太神秘教傳說中的人物,她與亞當以同樣的泥土塑身,一同被上帝創造出來。據說,當亞當和夏娃被逐出伊甸園之后,是莉莉絲接管了這對“罪人”的職責,管理著上帝的伊甸園。這些都未曾在基督教典籍中有記載。莉莉絲與基督教中以亞當的肋骨化成的夏娃完全不同,她是與男性擁有同等出身的女性。在今天,她是女權主義的一個象征,但在過去,莉莉絲的形象被歷史不斷丑化著,在不同的文化中變成了妖女、誘惑的代名詞、夜間惡魔或者是動物。這不禁讓人思考,女性被定義為男性附屬品的歷史到底憑借什么成為共識?宗教的可信度到底又有多少?

另一件作品《兩河流域——女祭司》借用的是古巴比倫的神話。1987年后,基弗開始用鉛做書籍,鉛的灰色肌理賦予書籍以斑駁的陳舊感。這件作品中雜亂交錯的鐵絲代表的是女祭司的頭發,作為知識守護神的女祭司守護著這些載滿知識的書籍,但不能讓它們完好如初。斑駁與陳舊告訴我們:文明注定會在歷史中流失,留下遺憾。

看,基弗把一切都看得多么透徹。