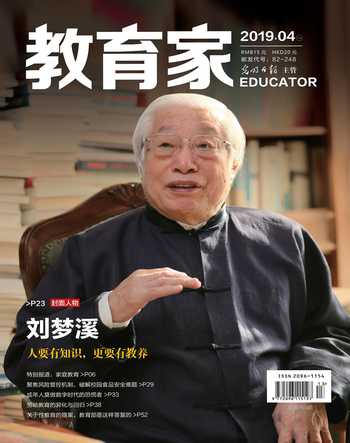

我的老師劉夢溪先生

黃彥偉

我于2013年9月師從劉夢溪先生攻讀博士學位,畢業后作為學術助手跟著劉先生繼續從事近現代學術思想史的博士后研究。六年中,愚鈍如我,對劉先生的學問世界和學術精神也有一些感會。

強調“為學在己”,注重涵養化育

2012年4月,我第一次報考劉夢溪先生的博士,復試落選后,我本著“反求諸己”的態度給劉先生寫了一封郵件,坦陳自己準備得不夠。先生的復函中有“為學在己,用心讀書,自當有成”十二字,我至今記憶猶新。古人講“一字之師”,我想這十二字足夠我做學問一生受用了。及門之后,我才知道“為學在己”是先生一貫的教學方法。“為學在己”所強調的是學問的自得與自我受用,這是初學者建立學問根底的基本。“為學在己”,包括治學和為人兩個方面,劉先生常引《周易》中的一句話:“君子進德修業。忠信,所以進德也;修辭立其誠,所以居業也”——修業和進德是人生的兩個主要方面。每次碩士、博士論文開題或答辯時,先生在介紹我們的學問進境之前,總會先對我們“進德”的情況作一番評定。沉潛學術,塑造氣質,這是先生對我們的要求。

中國文化傳統中,不言“教育”,常用“教化”二字。教化如時雨滋潤,如春風微拂,常于無聲無息中而潤澤周遍。一方面,劉先生培養學生,特別重視“涵養化育”,其中一個比較特殊的方式,就是要求學生參加中國文化研究所的所聚和藝術與人文高等研究院的學術活動。學生不必有發言的壓力,但身處其中,聆聽諸位師長談論的一些話題,了解他們的關切所在,感受其間思想的睿智和明通,自可以增長知識、開闊眼界、培植德性。我想,這對于每一位學生而言,都是一段極其難得的成長際遇。另一方面,“中國傳統文化價值倫理在今天如何發用”是劉先生近二十年來思考的重要問題。他不僅從經典文本中抽繹出誠、敬、恕、知恥、和同、狂狷等具有現代內涵的價值理念,而且將這些理念貫徹到一己的立身行事中,展現出深厚的德性力量。尤其是對于“敬”,劉先生認為,“敬”是自性的莊嚴,它居于傳統價值倫理的核心位置,“三軍可奪帥,匹夫不可奪志”,“敬”的背后是不可移易、不可褫奪的精神和意志。我們學生,為人為學,如果說能脫略俗諦,自覺地追求精神的獨立和思想的自由,那么我想這應是先生言傳身教、無形熏陶的結果,而這將影響我們一生的學問和志業。

讀書要細,三覆其義

劉先生治學,始終具有方法論的自覺,在他關于陳寅恪、馬一浮的學術研究,乃至現代中國學術史的研究中,有很多對學術方法的概括和總結。但對于及門的研究生,如何進入學問世界,他反復強調的一點,就是“讀書要細,三覆其義”。當然,這也是傳統學者一貫的讀書方法,余嘉錫在《四庫提要辨證》的《序錄》中就曾說過:“讀書百遍,而義自見,固是不易之論。百遍縱或未能,三覆必不可少。”但劉先生所強調的 “三覆其義”,自有其豐富的意涵:對于中國文化史、學術思想史的核心要籍,要重在義理的涵詠體會,讀書一定要讀出味道來,這是其一;其二,“三覆其義”,關鍵是要透過語言文字的表層,進入到研究對象的精神脈理中,能以“藝術家欣賞古代繪畫雕刻之眼光及精神”,借助于歷史的邏輯與想象,窺測其學問的全部結構,從而真正了解古人立說的用意。“細”和“三覆其義”,既是讀書的最低要求,同樣也是治學的最高境界。后者當然是不容易達到的,需要持之以恒地努力。

劉先生2008年曾給研究生開過“博碩士候選人應讀書目六十種”,在網上頗有流傳,后來隨著時間的推移,書目又稍有增刪更換。這些書目一方面是進入中國文化史的基礎,另一方面也是建立在先生早年讀書切身體會的經驗之上。因此,所列書目并不務多,指示語也簡切有味,如《大學》《中庸》,后有注說“可用朱熹《四書集注》本,精讀,最好背誦,至少是一些段落”;又如《文選》選讀10篇,“可選用上海古籍出版社的《文選》六冊本,標點清楚,有李善的注,應購置一套,一生有用”。對于西學,劉先生也決不忽視,所列書目中就有柏拉圖、亞里士多德、康德、馬克斯·韋伯、懷特海等名家的20余種書。劉先生在康德的《純粹理性批判》后寫道:“鄧曉芒譯本比較好讀,人民出版社,2004年版,應該啃一啃,至少是選擇閱讀”,他還多次向我們提到叔本華《作為意志和表象的世界》對他精神和意志的影響。西學能給我們提供打開邏輯的能力,讓思維受到極好的訓練,這也是現代人做學問的基礎,劉先生一再地這樣告誡我們。

因材施教,開啟學生的學術門徑

因材施教是劉先生指導研究生的另一個基本原則——因門下研究生的資質、學術興趣和學問根底的差異,不能不分別給予指導。師生聚會和研究生每學期提交的讀書筆記,是劉先生了解學生讀書進境的主要途徑。先生對讀書筆記的點評極其認真,對于寫得好的文章,他絕不吝于表揚,對于我們讀書中出現的一些問題,他也能及時矯正。2014年春,我將幾年中讀錢穆《莊子纂箋》的一些心得寫成一長文,呈請先生教正。先生復函中說:“結構、文意都好,只是太過拘謹,應是對莊、錢之學理解尚未通徹之故。”通識通解,是先生評價文章的重要標準,后來我再虛心讀錢、讀莊,果然發現自己的問題所在。

對于博碩士而言,論文的選題是關鍵,因它直接開啟你的學術門徑。題目的敲定,是劉先生根據學生的綜合能力,在尊重學生意見的前提下反復討論的結果。張健旺兄是劉先生2016級的博士研究生,資質、學問根底和科研能力均是一等,讀書之多、體會之深、文筆之健,更是罕見,在與先生的討論中,最后選定“方孝孺與有明一代的讀書種子考”為題。這是前人所沒有涉及過的大題目,健旺兄已成文45萬字,想必論述相當精彩。我的興趣在于民國學人與學術,先生在否定我的若干選題后,提出是否可以《吳宓日記》為研究對象。《吳宓日記》和《續編》共20冊,計700萬字,起自1910年,訖于1974年,前后歷經半個世紀,是一部具體而微的社會史、文化史和思想史。劉先生反復提醒我,此選題可以打開民國學問世界的門戶,益在其后,我在后續的研究中對此深有體會。雖然,我的論文無法與健旺兄相提并論,但我想我們的論文都不是我們個人所全有的,其中滲透著先生的心血,感恩先生!

對文化與社會的真正關切

2017年,劉先生的《學術與傳統》由北京時代華文書局出版。《學術與傳統》皇皇百余萬言,分為上、中、下三卷,選文54篇,是劉先生近三十年來學術論文的第一次選篇輯存。2017年的暑假,我用一個月的時間反復閱讀《學術與傳統》,當時曾寫下一段文字,不妨再作轉述:

夢溪先生的學問是有精神、有氣象、有擔當、有關切的。這種精神便是對陳寅恪先生“獨立之精神,自由之思想”的一再闡發,是對近世“學術所寄之人”的溫情與敬意,也是對中國文化新機啟運、貞下起元的自信與誠篤。這種氣象便是通古今,知中西,恂恂一通儒的風范。這種擔當便是苦心孤詣三十載,主編《中國文化》,堅信“文化比政治更永久,學術乃天下之公器”,尚同存異,克服文化危機,重建文化信仰的聲倡力行。而他對文化與社會的關切,既體現在對當下社會現象的及時應答,也表現在研究題旨的深遠寄托……

劉先生一方面強調和自覺實踐“為學問而學問”的傳統,追求學術的獨立性;另一方面,他又真正將自己與所處的時代融合起來。三十余年來,中國文化研究所的創辦、《中國文化》雜志的主編、“中國現代學術經典”大型圖書的編纂(收錄現代學人44家,35卷,計2000余萬字),是劉先生以學術關切當下的典型體現。而2018年《七十述學》的出版,更是讓我們看到劉先生極不尋常的人生際遇和深廣的社會文化參與度。在這方面,我們學生只能“雖不能至,然心向往之”了。但在我們走向各自的工作崗位后,我想,先生對文化與社會的關切,仍會給我們指引一種方向。

我常常在想,老師的意義究竟何在?他不僅僅是教給我們知識,傳授給我們方法,給予我們人格的感染,更重要的是通過上述維度的綜合,在我們的內心世界中樹立起一種精神的高度。作為學生,我們一生都在努力接近這一高度,而老師也在背后默默地關注著我們在學術上的成長。我愿用師姐范曉利的一段文字作為本文的結尾:“人生再艱難,世事再繁亂,想到先生的教誨,我的心是定的,腳是穩的。先生是真正的為人師表,是我們精神世界的強大支柱。”

(作者單位:河南大學宋代藝術研究所、中國藝術研究院藝術學博士后流動站)

責任編輯:劉潔