近35年中國耕地集約度時空變化特征分析

井 睿, 張蚌蚌, 趙敏娟, 張濟舟

(1.西北農(nóng)林科技大學 經(jīng)濟管理學院, 陜西 楊凌 712100; 2.西北農(nóng)林科技大學 應(yīng)用經(jīng)濟研究中心, 陜西 楊凌 712100)

耕地是不可復(fù)制的農(nóng)業(yè)自然資源,是糧食生產(chǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)[1],耕地資源的不斷流失嚴重威脅我國農(nóng)產(chǎn)品的有效供給。耕地集約化程度的提高對于耕地質(zhì)量保護、區(qū)域可持續(xù)發(fā)展和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有重大的現(xiàn)實意義[2-3],是實現(xiàn)耕地保護和糧食生產(chǎn)安全的重要舉措[4]。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進,我國耕地面積仍有不斷縮減的趨勢,在人地矛盾尖銳、糧食安全壓力加大的背景下[5],耕地集約利用問題已經(jīng)引起中央政府的高度重視和學術(shù)界的廣泛關(guān)注。同時,耕地過度集約也會帶來嚴重的生態(tài)環(huán)境問題,如華北平原過度開采地下水進行灌溉導致地下水漏斗[6],東北地區(qū)過度利用耕地造成黑土層變薄和有機質(zhì)下降[7],過度使用化肥導致土壤酸化[8]。因此,揭示全國各地區(qū)耕地利用的時空變化特征,對于平衡“產(chǎn)量—生態(tài)”關(guān)系,促進耕地可持續(xù)集約化具有重要現(xiàn)實意義。

目前,耕地集約利用相關(guān)研究主要集中在耕地集約與城鎮(zhèn)化之間的耦合關(guān)系[9-10],耕地集約時空分異特征[11-12]、耕地集約驅(qū)動力或影響因素[13-14]等方面,耕地利用的特征、程度以及變化過程是耕地集約度評價的主要內(nèi)容[15]。姚冠榮等[16]系統(tǒng)分析了投入要素集約度的變化趨勢,發(fā)現(xiàn)近年來除勞動力以外的傳統(tǒng)資本要素投入量不斷增加;陳偉等[17]將耕地質(zhì)量納入集約度指標評價范圍,消除了耕地質(zhì)量差異對糧食產(chǎn)量的影響;曹春艷等[4]主要考慮了城鎮(zhèn)化對耕地集約利用的影響機制,認為城鎮(zhèn)化水平的過度提升將會造成耕地集約度的下降;張榮天等[18]從投入、產(chǎn)出兩個角度闡述了我國耕地利用效率的時空格局,認為中國省際耕地利用效率仍將保持顯著差異。在此基礎(chǔ)上,石淑芹等[19]總結(jié)了包括頻度、投入、產(chǎn)出、潛力、增產(chǎn)、綜合指標、集約度及能值8個層面的指標體系。由此可見,耕地集約利用評價體系經(jīng)歷了從單一指標向綜合指標不斷完善充實的過程,但尚未形成統(tǒng)一完整的體系,現(xiàn)有研究很難涵蓋評價指標的各個方面,當研究區(qū)域較大時,由于數(shù)據(jù)獲取困難,所選取的評價指標不完整,而且研究的數(shù)據(jù)時序不夠長,對區(qū)域或省域間耕地集約利用差異及其驅(qū)動機制的對比分析有待深入。

基于以上認知,本文充分挖掘1985—2016年全國及省際面板數(shù)據(jù),構(gòu)建包含17項指標的評價體系,運用主成分分析法研究全國各地區(qū)耕地集約度的時空變化特征,重點分析耕地集約度變化的關(guān)鍵節(jié)點,以期為我國耕地合理高效利用提供決策依據(jù)。

1 數(shù)據(jù)來源

本研究所用數(shù)據(jù)涉及31個省份(自治區(qū)、直轄市),農(nóng)業(yè)機械總動力、農(nóng)村電力、種植業(yè)產(chǎn)值、農(nóng)作物成災(zāi)面積、農(nóng)用化肥、農(nóng)膜、柴油和農(nóng)藥使用量等數(shù)據(jù)來源于《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒》,農(nóng)作物播種面積、有效灌溉面積、糧食總產(chǎn)量等數(shù)據(jù)來源于《中國統(tǒng)計年鑒》,農(nóng)業(yè)從業(yè)人員、耕地面積等數(shù)據(jù)來源于《中國區(qū)域經(jīng)濟統(tǒng)計年鑒》、《中國國土資源統(tǒng)計年鑒》以及各省統(tǒng)計年鑒,森林覆蓋率來源于國家林業(yè)局歷次森林資源連續(xù)清查數(shù)據(jù)。

為消除由于統(tǒng)計方法所造成的耕地面積差異,借鑒封志明[20]、陳印軍[21]等的研究方法對1981—2008年耕地面積進行數(shù)據(jù)重建,得到基于第二次全國土地調(diào)查的耕地數(shù)量,從而更準確地反映耕地面積的變化趨勢。

2 研究方法

2.1 評價指標體系構(gòu)建

耕地集約利用評價指標的選取必須遵循可操作性、系統(tǒng)性、動態(tài)性、簡明性等基本原則,本文借鑒周楊武[11]、王國剛[22]等學者的研究成果,同時考慮到數(shù)據(jù)的可獲取性,從投入強度、利用程度、產(chǎn)出效益、可持續(xù)狀況4個準則層出發(fā),構(gòu)建包含17項指標的耕地集約利用評價指標體系。采用極差標準化法對原始數(shù)據(jù)進行處理,消除不同評價指標量綱和性質(zhì)的差異,并用主成分分析法確定指標權(quán)重。

投入強度反映的是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中單位耕地面積上投入資本、勞動力等生產(chǎn)要素的多少,一般來說投入要素越多,耕地集約度越高。利用程度反映的是人類對耕地的使用能力和水平,通常與耕地集約度的提高有正向關(guān)系。而產(chǎn)出效益則是耕地給人類帶來的經(jīng)濟利益,即產(chǎn)量或產(chǎn)值的多少,可持續(xù)狀況反映的是耕地質(zhì)量及未來的生產(chǎn)潛力。具體指標含義及計算說明見表1。

2.2 評價模型

2.2.1 評價方法 主成分分析實際上是通過降維的方法,篩選出能夠解釋整體數(shù)據(jù)大部分信息的重要變量,從而使問題得到簡化。我們將研究期內(nèi)指標數(shù)據(jù)按時間順序展開,根據(jù)主成分累積方差貢獻率達到80%且特征值大于1的原則選取主成分,各主成分得分為:

(1)

式中:Fk為第k個主成分上的得分;aj為各評價指標在該主成分上對應(yīng)的特征向量;X′ij為第i年第j個指標的標準化值。

根據(jù)主成分方差貢獻率和主成分得分,計算耕地集約利用綜合分值,即:

(2)

式中:wj為各主成分的方差貢獻率;Z為耕地集約利用綜合得分。

為便于比較不同時期或地區(qū)耕地集約利用程度的差異,將綜合得分進行百分制轉(zhuǎn)換,計算公式如下:

(3)

式中:G為百分制轉(zhuǎn)換后的綜合得分;Zmax和Zmin分別為百分制轉(zhuǎn)換之前耕地集約利用程度綜合得分的最大值和最小值。

表1 耕地集約利用評價指標體系及含義

2.2.2 耕地集約動態(tài)變化模型 為了直觀反映耕地集約度的動態(tài)演變過程和變化速率,構(gòu)建耕地集約度變化量和變化率的動態(tài)模型,研究基期和報告期集約水平變動趨勢,計算公式如下:

ΔG=Grep-Gbas

(4)

(5)

(6)

式中:Grep和Gbas分別表示報告期和基期耕地集約度得分;Gavg表示年均增長率,若耕地集約度變化量ΔG>0,則表示該研究期內(nèi)耕地集約利用水平有所提升,反之則降低。耕地集約度變化率的絕對值|Groc|越大,表示研究期內(nèi)耕地集約水平的變動速度越快。

3 結(jié)果與分析

3.1 耕地集約度綜合得分計算

根據(jù)SPSS 24.0統(tǒng)計軟件的運行結(jié)果,KMO檢驗值大于0.8,Bartlett球形檢驗值小于0.01,因此所選取指標之間具有較高的相關(guān)度,采取主成分分析法是合理的。按照主成分特征值大于1,累計方差貢獻率大于80%的原則,提取的前5個主成分見表2。可以看出,所提取的主成分累積方差貢獻率達到83.11%,即前5個主成分反映了17個指標83.11%的信息量。

第1主成分包括地均農(nóng)業(yè)機械總動力、地均化肥施用量、地均農(nóng)村用電量、地均農(nóng)藥使用量、地均農(nóng)用柴油使用量、地均農(nóng)膜使用量、復(fù)種指數(shù)、灌溉指數(shù)、地均產(chǎn)值和地均糧食產(chǎn)量,主要反映了農(nóng)業(yè)耕作所投入的人力、物力、財力,可稱為資本投入強度因子;第2主成分包括地均勞動人員、人均產(chǎn)值和人均糧食產(chǎn)量,主要反映了耕地的產(chǎn)出能力,可稱為產(chǎn)出效益因子;第3主成分為森林覆蓋率,第4主成分包括相對撂荒指數(shù)和農(nóng)作物成災(zāi)率,這兩個主成分均反映了耕地再利用的潛力,可合稱為可持續(xù)狀況因子;第5主成分為墾殖指數(shù),主要反映了耕地占土地總面積的比重,可稱為土地利用程度因子。以每個主成分的方差貢獻率為權(quán)重,利用式(2) 計算全國及各地區(qū)在研究期內(nèi)的耕地集約利用綜合分值,見表3。

表2 各主成分特征值及方差貢獻率

表3 各省份耕地集約度得分

注:海南、重慶未成立之前沒有數(shù)據(jù)

3.2 全國耕地集約度時序變化特征

根據(jù)全國耕地集約度變化趨勢(圖1),1981—2016年我國耕地集約度分值整體表現(xiàn)為上升勢態(tài),由1981年的61.94上升到2016年的97.84,年均增長率為1.31%。具體可以分為兩個階段:第一階段為1981—2003年,耕地集約度呈現(xiàn)波動增長并伴有階段下降的趨勢,年均增長率為0.97%;第二階段為2004—2016年,耕地集約度呈現(xiàn)迅速增長的趨勢,年均增長率為1.74%。

圖1 1981-2016年全國耕地集約度變化趨勢

1981—2003年全國耕地集約度增長速度相對緩慢。在此階段,受技術(shù)條件和經(jīng)濟發(fā)展水平的限制,生產(chǎn)要素投入較少,其中農(nóng)業(yè)機械總動力的投入差異尤為顯著,1981—2003年平均投入為2.38 kW/hm2,僅是第二階段的三分之一。相比之下,2003年之前地均勞動人員更多,說明要素投入的邊際效用不高,沒有實現(xiàn)耕地的高效集約利用。1985—1986年耕地集約度甚至出現(xiàn)了連續(xù)下降的現(xiàn)象,由63.57分別下降到1985年的62.84,1986年的62.74,這是主成分產(chǎn)出效益因子和可持續(xù)狀況因子得分降低的結(jié)果。在此期間,農(nóng)作物成災(zāi)率由10.6%(1984年)迅速增加到16.2%(1986年),達到同期較高水平,自然災(zāi)害頻發(fā),糧食作物單產(chǎn)降低,耕地集約度也因此下降。

2004—2016年全國耕地集約度始終保持良好的上升勢頭,年均增幅顯著高于第一階段。2004年全國耕地集約度分值為79.58,與2003年相比增幅達到3.07,增長率為4.01%,為研究期內(nèi)的最高水平。就生產(chǎn)要素投入來說,農(nóng)村用電量、農(nóng)用柴油使用量作為農(nóng)業(yè)機械化程度的重要衡量指標,二者投入在1981—2015年期間始終保持增長勢頭。其中2004年增幅最大,分別達到15.37%和16.36%,這與國家政策指導農(nóng)業(yè)發(fā)展的背景是分不開的。2004年起連續(xù)發(fā)布以“三農(nóng)”為主題的中央一號文件,“增加農(nóng)業(yè)投入,強化對農(nóng)業(yè)支持保護”,并開始實行減免農(nóng)業(yè)稅的惠農(nóng)政策,大大提高了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性。與此同時,2003年農(nóng)作物成災(zāi)率達到研究期內(nèi)的峰值,為23.7%,而2004—2016年農(nóng)作物成災(zāi)率的平均值僅為12.8%。自然災(zāi)害減少,耕地的產(chǎn)出效益隨之增長,2016年的地均產(chǎn)值、地均糧食產(chǎn)量分別是2003年的4.05倍和6.72倍。由此可見,多種因素共同促成了該階段耕地集約利用水平的快速提高。

但同時,2011—2015年全國耕地集約度同比去年增長率分別為2.60%,2.10%,2.05%,1.56%和1.29%,耕地集約度增長趨勢逐漸變緩,2015年耕地集約度得分為98.06,為研究期內(nèi)的最大值,直到2016年耕地集約度降至97.84,出現(xiàn)了負增長現(xiàn)象。在此期間內(nèi),勞動力集約度始終處于縮減趨勢,由2011年的1.97人/hm2減少到2016年的1.59人/hm2,年均降幅達到4.22%。2016年與2015年相比,農(nóng)業(yè)機械總動力、化肥、農(nóng)藥、柴油等要素集約度均有不同程度的下降,降幅分別為12.91%,0.58%,2.36%和3.61%。這說明我國耕地資源利用將迎來轉(zhuǎn)型,過去35 a快速增長的耕地集約化趨勢出現(xiàn)轉(zhuǎn)折,以產(chǎn)量為目標的高度集約化耕地利用正在向“產(chǎn)量—生態(tài)”平衡方向發(fā)展,如農(nóng)業(yè)部提出了減藥、減肥的“雙減”計劃,華北地區(qū)為遏制地下水過度開采而進行限制灌溉、降低復(fù)種指數(shù)等措施,全國范圍內(nèi)實施“耕地休養(yǎng)生息”政策等,因此,耕地利用正在向“產(chǎn)量—生態(tài)”平衡下的可持續(xù)集約化發(fā)展。

3.3 區(qū)域耕地集約度時空變化特征

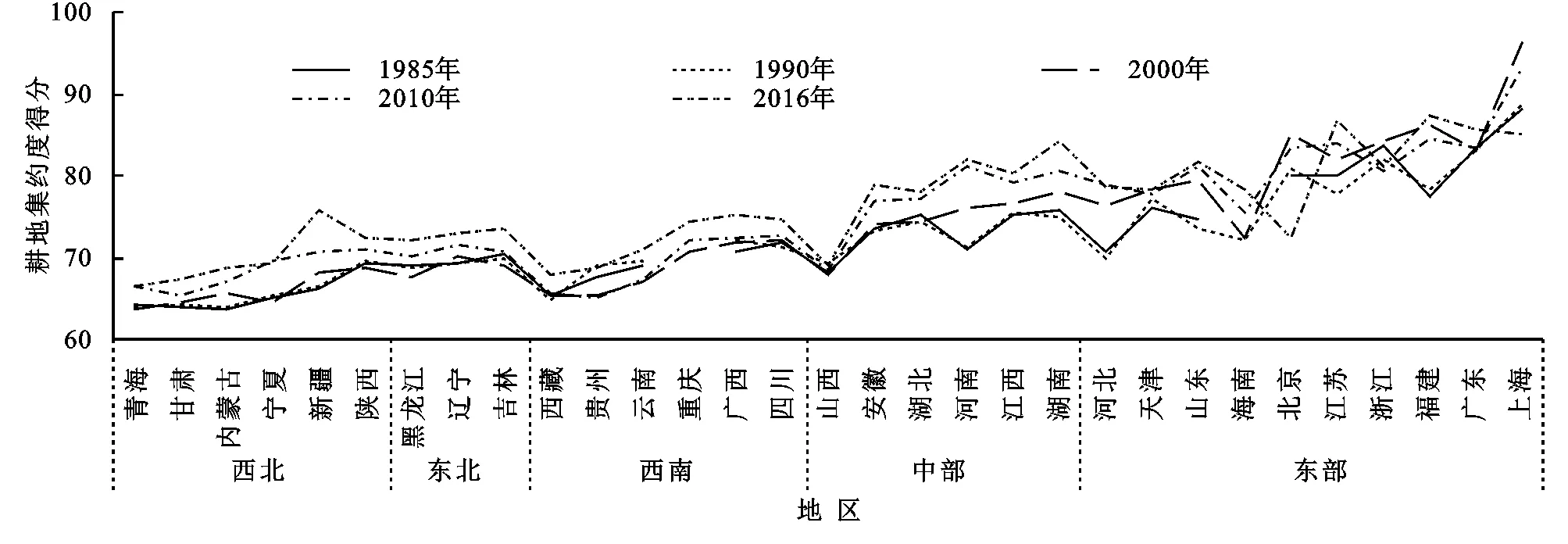

將全國劃分為西北、西南、東北、中部、東部五大區(qū)域,各區(qū)域內(nèi)不同省(市)耕地集約測度結(jié)果如圖2所示。

(1) 西北地區(qū)1985—2016年耕地集約度總體表現(xiàn)為不斷上升的趨勢,年均增長率為0.22%,盡管如此,其耕地集約利用水平仍顯著低于其他地區(qū)。值得注意的是,2016年新疆耕地集約度迅速提高,與2010年相比增長率達到7.10%,灌溉指數(shù)達到0.96,為全國最高水平。究其原因,新疆良好的光熱條件有助于農(nóng)作物生長,膜下滴灌的快速發(fā)展顯著提高了耕地有效灌溉率,因此農(nóng)業(yè)產(chǎn)出效益大大增加,通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整和資源的優(yōu)化配置,實現(xiàn)了耕地集約度的逐年穩(wěn)步增長。

(2) 西南地區(qū)耕地集約程度偏低,且各省份間差異較大。自然資源條件是影響耕地集約化程度的基礎(chǔ)因素,云南、貴州、西藏地處云貴高原、青藏高原等高山丘陵地區(qū),耕地質(zhì)量較差。重慶、四川、廣西三地農(nóng)業(yè)機械總動力平均投入為8.11 kW/hm2,而云南、貴州、西藏僅為6.63 kW/hm2。一般而言,高原地區(qū)不利于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),農(nóng)業(yè)機械動力投入較少,從而導致了耕地集約化程度的降低。相比之下,重慶、四川、廣西多位于盆地地區(qū),地形平坦,水熱條件好,耕地生產(chǎn)能力強。

(3) 東北地區(qū)耕地集約度變動幅度不大,省際差異也并不明顯。黑龍江、吉林、遼寧三省耕地集約度年均得分分別是69.57,70.66,70.70,年均增長率分別是0.14%,0.16%,0.14%。作為我國重要的商品糧生產(chǎn)基地,其耕地集約利用不僅影響自身經(jīng)濟社會穩(wěn)定,對于保障全國糧食安全也具有至關(guān)重要的作用。東北地區(qū)土地肥沃,森林覆蓋率高,具備優(yōu)越的自然條件,更應(yīng)著力于精準農(nóng)業(yè)的發(fā)展,提高農(nóng)業(yè)耕作的專業(yè)化水平,改善耕地利用狀況。

(4) 中部地區(qū)耕地集約利用水平較高,在2001—2016年表現(xiàn)出了較快的增長趨勢,原因在于農(nóng)業(yè)稅的全面取消以及中央政策不斷向“三農(nóng)”傾斜,極大激發(fā)了農(nóng)戶的生產(chǎn)積極性,促進了耕地集約度的快速增長。湖南耕地集約年均得分達到78.74,由于其處于亞熱帶區(qū)域,熱量充足,作物多為一年兩熟或三熟,2010年、2016年復(fù)種指數(shù)分別為1.99,2.12,居于全國首位,耕地集約利用程度為中部地區(qū)的最高水平。

(5) 東部地區(qū)代表了全國耕地集約利用的最高水平,平均得分達到80.78,以北京、上海為代表的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)耕地集約利用水平呈現(xiàn)出“先上升、后下降”的趨勢,2016年與2010年相比,降幅分別達到15.03%和11.88%。東部各省經(jīng)濟發(fā)達,盡管農(nóng)業(yè)從業(yè)人員比例不高,但雄厚的經(jīng)濟實力可以保證其他資本要素的投入力度。同時由于這些地區(qū)工業(yè)用地、建設(shè)用地較多,耕地資源有限,更加注重土地保護和耕地的合理利用,能夠保證耕地單位面積的產(chǎn)出效益,如福建、廣東和江蘇等地區(qū),2016年地均產(chǎn)值分別達到13.34萬元/hm2,12.02萬元/hm2,8.13萬元/hm2。自2016年中央一號文件提出“加強資源保護和生態(tài)修復(fù),推動農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展”以來,生態(tài)文明建設(shè)和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整得以落實,綠色農(nóng)業(yè)成為促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。因此,北京、上海等發(fā)達地區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)進入轉(zhuǎn)型期,著力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)、共享農(nóng)業(yè)等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)模式,傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷縮減,導致了近年來耕地集約度的下降。

圖2 1985-2016年各省份耕地集約度變化趨勢

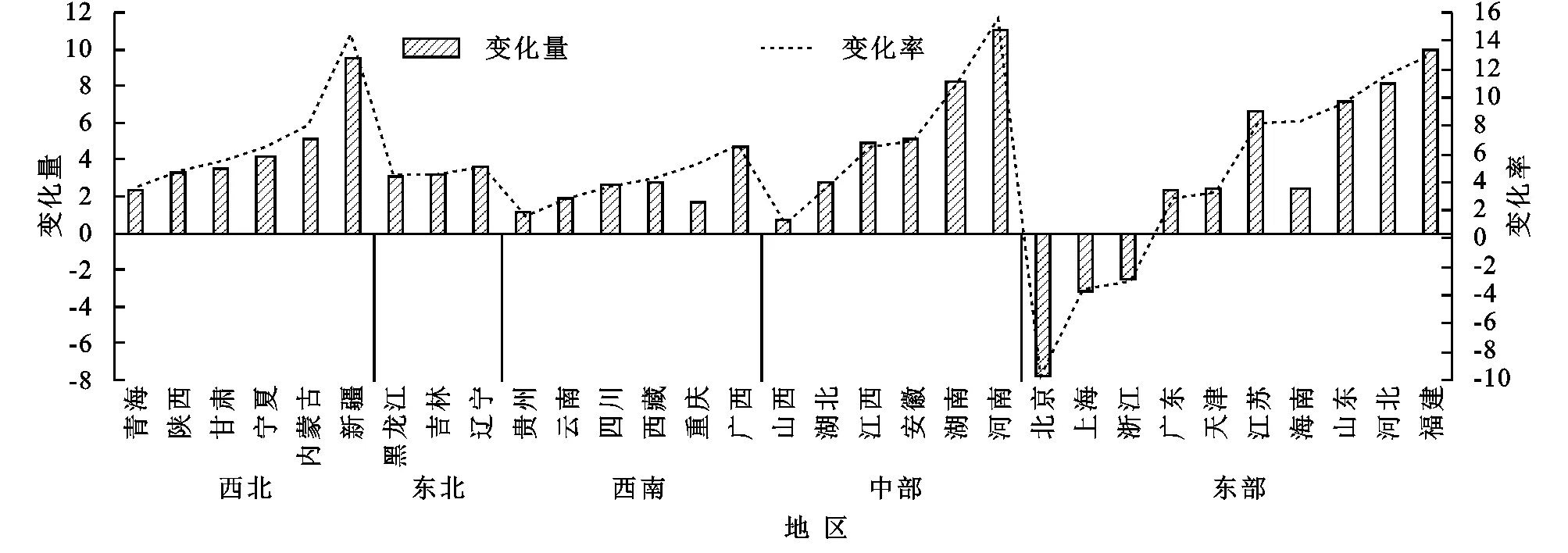

3.4 近30 a省域耕地集約度變化特征

計算各地區(qū)耕地集約度的變化量和變化率(圖3),可以看出,2016年與1985年相比,北京、上海、浙江等地區(qū)耕地集約利用程度表現(xiàn)出下降趨勢,這與綠色農(nóng)業(yè)等新發(fā)展理念的提出密不可分。河南、新疆、福建等地區(qū)耕地集約利用程度變動幅度較大,變化率分別達到15.61%,14.40%,12.89%,其中河南耕地集約度得分由71.01增長到82.09,變化量達到11.08,遠高于其他地區(qū)。

總體而言,我國各省份耕地集約化水平變化顯著的地區(qū)主要有河南、新疆、福建、河北、湖南、山東、海南、江蘇、北京等, |Groc|的范圍是8.22%~15.61%;變化較為平緩的地區(qū)主要有內(nèi)蒙古、安徽、廣西、江西、寧夏、甘肅、重慶、遼寧等, |Groc|的范圍是5.15%~7.97%;而陜西、吉林、黑龍江、西藏、湖北、四川、青海、天津、廣東、云南、貴州、山西、浙江、上海等地區(qū)變化幅度較小, |Groc|的范圍是1.11%~4.78%。

圖3 1985-2016年各省份耕地集約度變化程度

4 結(jié)論與討論

4.1 結(jié) 論

(1) 在國家尺度上,我國耕地集約度總體表現(xiàn)為“緩慢上升—迅速增加”的趨勢。具體可以分為兩個階段,第一階段為緩慢增長期(1981—2003年),年均增長率為0.97%,傳統(tǒng)生產(chǎn)要素投入較少,要素投入邊際效用不高;第二階段為快速增長期(2004—2016年),年均增長率為1.74%,農(nóng)業(yè)機械化程度提高,產(chǎn)出效益增長。

(2) 在區(qū)域尺度上,耕地集約利用水平具有明顯的分異特征,東北、西南和西北地區(qū)集約利用水平有待提升。東部地區(qū)耕地集約度最高,中部地區(qū)次之,東北地區(qū)、西南地區(qū)分列三四位,西北地區(qū)耕地集約度最低。

(3) 在省域尺度上,受自然地理條件和經(jīng)濟發(fā)展狀況影響,耕地集約度差異明顯。上海耕地集約度最高,青海耕地集約度最低。耕地集約度變化最快的是河南、新疆和福建。

(4) 2011年開始全國耕地集約度增速變緩,并且在2016年出現(xiàn)負增長現(xiàn)象,農(nóng)業(yè)機械總動力、化肥、農(nóng)藥、柴油等生產(chǎn)要素集約度逐漸降低,耕地利用正在向“產(chǎn)量—生態(tài)”平衡下的可持續(xù)集約化發(fā)展。

4.2 討 論

耕地資源是在人類活動和自然條件共同影響下不斷變化的復(fù)雜系統(tǒng),耕地集約利用研究必須建立全面科學的評價指標體系,基于統(tǒng)計數(shù)據(jù)和研究方法的限制,未能深入研究科技投入等因素與耕地集約度變化的定量關(guān)系。同時,過去35 a耕地集約度的快速增長也帶來了嚴重的生態(tài)環(huán)境問題,耕地集約利用的環(huán)境效益及風險分析是未來研究的重點。本文基于研究結(jié)果認為耕地利用將向“產(chǎn)量—生態(tài)”平衡的方向發(fā)展,但未來應(yīng)進一步加強對耕地利用集約度變化趨勢及其拐點的研究,分析過度追求產(chǎn)量的階段和“產(chǎn)量—生態(tài)”均衡發(fā)展階段的驅(qū)動力,以更好地促進耕地可持續(xù)集約利用。