民族融合與文化交流對岷江上游聚落景觀的影響研究*

孫松林 宋 爽

岷江上游自古以來便是西北與西南民族遷徙的通道,它是藏彝走廊[1]的一部分,也是六江流域中最東邊、離中央王朝最近的一條民族走廊。通過這條廊道,河湟氐羌不斷向西南地區遷徙,并同當地的土著融合與流變后形成當今藏緬語族的各民族[2]。在此過程中,不同民族的文化相互交流、融合,產生了豐富多彩的文化變體,進而對岷江上游不同區域的聚落景觀造成了多樣化的影響,使該區域成為自然與人文景觀都極其豐富的峽谷景觀帶。

1 岷江上游的民族遷徙與民族分布

1.1 岷江上游的民族演替

據記載,岷江上游最早的土著為蠶叢部落[3],并逐漸演化為古蜀人與戈基人。后來,康青高原的羌人迫于戰爭與自然災害,越過崇山峻嶺進入岷江上游地區[4],并與原住民戈人相遇,繼而發生了曠日持久的“羌戈大戰”。最終羌人戰勝戈人而留居岷江上游,戈人則往西遷[5]。至唐時,這一帶已生活著嘉良夷、白茍、哥鄰等眾多羌人部落[6],吐蕃王朝崛起后,一直向東擴張并逐步吞并原黨項、白蘭及西山八國等羌人領地。諸羌夾處唐蕃之間,吐蕃盛則依附吐蕃,吐蕃衰則附唐[7]。至宋代,此地仍以羌、夷為主。而至五代、宋、金時期,西山諸羌陸續被藏人同化、融合,形成了包括嘉絨藏族在內的眾多藏族支系。同時由于地處吐蕃與中原往來貿易的孔道,大量漢族軍民、官員、商賈等來此經營、定居,漢人逐漸成為該地區的組成部分,許多本地部族上層人士也逐漸漢化[8]。明清湖廣填川以來,大量漢人涌入岷江上游[9],影響了當地的衣冠、居住等風俗習慣[10],更有部分羌民懇請編入“新民里”成為漢人[11]。20世紀中期的民族識別中,“番”被劃分為藏族,“夷”被劃分為彝族,岷江上游與北川的部分土民則被認定為羌族,最終形成了今天藏羌漢相互雜居的基本面貌(圖1)。

1.2 當前岷江上游的民族分布

岷江上游同時有藏、羌、回、漢等多個族群共居或雜居,他們之間相互通婚、學習、模仿,互相之間沒有明確的區分,在歷史記載中也多以“羌”“番”“番羌”“夷”“蠻”“戎”等互有重疊的名詞代稱,直到20世紀中葉才完成了區域民族的識別與認定,形成了今天所謂的嘉絨藏族、羌族、回族。根據國家及地方統計資料分析得出各民族聚落點及其密度分布結果如圖2。

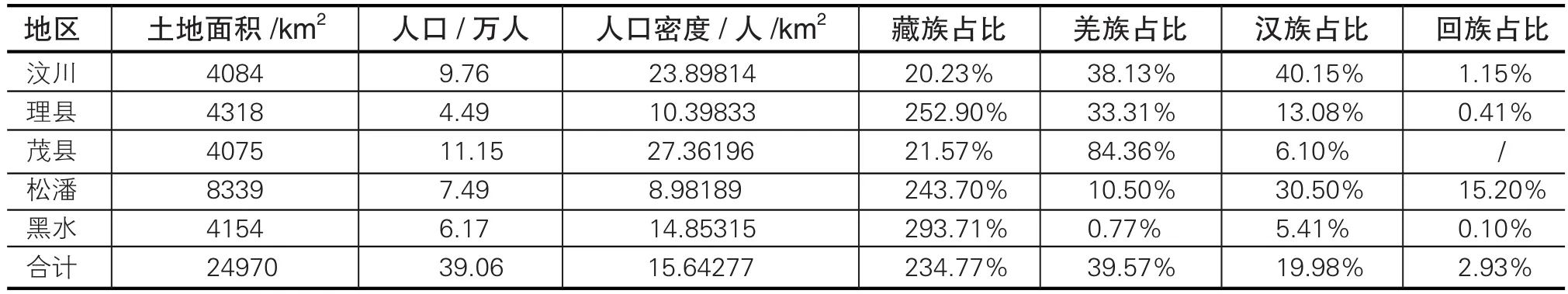

2015年數據(表1)顯示本區域人口以嘉絨藏族、羌族為主,占總人口的75%左右。其中汶川與茂縣人口較多,其他三縣人口較少,理縣最少,不足4.5萬人。整個區域地廣人稀,尤以松潘縣最低,人口密度僅為每平方公里9人。

1.2.1 嘉絨藏族分布區域

岷江上游的藏族屬于嘉絨藏族,主要分布在流域西北部及汶川西南部。具體分布區域為:1.岷江上游干流:自松潘縣鎮坪鄉西格村(2400m)以北區域;2.黑水河流域:自黑水縣色爾古鎮德洛村(1850m)以西區域;3.雜谷腦河流域:自理縣薛城鎮俄里寨(1820m)以西區域;4.其余零星分布在汶川縣的臥龍鎮(1940m)、耿達鄉(1540m)、三江鄉(1070m)等3條小支流。

1.2.2 羌族分布區域

除北川羌族在湔江流域外,其余全部分布于岷江上游及其支流兩岸。其地理分布范圍大致處于南至汶川縣草坡鄉的阿烏溪村(1900m)、西至理縣蒲溪鄉的金頭寨(2800m)與茂縣雅都鎮果爾寨(2545m)、北到松潘縣小姓鄉的埃溪村(2860m)、東至茂縣鳳儀鎮的夾山墩村(1860m)之間。

2 民族遷徙中的文化傳播與民族融合

2.1 民族文化傳播途徑

岷江上游地處四川盆地向青藏高原的過渡地帶,域內民族遷移頻繁,在長期的遷徙與融合中,形成了藏、羌、漢、回多民族聚居的獨特文化地理分區,成為溝通游牧文化和農耕文化的走廊地區,是半月形文化傳播帶的一部分[12]。這片區域不僅是東西文化的過渡與交匯地帶,也是南北文化傳承的脊梁與走廊,其中攻伐戰爭與茶馬貿易在文化傳播中起著重要作用。

表1 岷江上游人口概況表

2.1.1 攻伐戰爭

在世界文化傳播史中,戰爭是文化傳播的重要助推劑,岷江上游的文化傳播也與戰爭攻伐密切相關。在7世紀以前,本地區盛行的是羌族的原始宗教,8世紀以后藏族文化伴隨著吐蕃的強大與軍事擴張而由西向東傳播,在此期間,大量吐蕃軍隊與移民頻繁進入岷江上游,帶來了藏族的傳統文化及已經興起的藏傳佛教文化[13]。受此影響,部分的羌夷民族(羌族)逐漸演變成為羌番民族(嘉絨藏族)。

同時,由于吐蕃在川西高原的擴張已威脅到成都平原的安全,唐王朝在川西高原廣設邊塞、派駐重兵,以保衛松潘、威州、理縣、茂縣等重要城鎮并守護與吐蕃之間的邊界。在中央王朝控制區內,大量漢族官員、軍士、商賈、苦力在此往來、駐守與生活,加上政府機構的引導教化,使漢文化在這一地區廣為傳播。而“改土歸流”的施行則進一步將漢族文化滲透到藏羌民族內部。

2.1.2 茶馬貿易

川藏“茶馬古道”促進了地區間不同民族的經濟往來與互動交流,是我國西南地區民族文化交流的重要走廊,也是漢地文明和藏地文明傳播最重要的孔道之一。本區域是川甘青茶馬古道的一部分,其由成都出發,經灌縣后沿岷江北上至松潘,再通往甘肅、青海方向[14]。內地與藏區之間的茶馬互市活動不僅促進了邊地的商貿活動、政治穩定、經濟繁榮與城鎮發展,也建立起邊地文化溝通的廊道,使青藏高原地區的游牧文化與中原地區的農耕文化相互交流、相互學習,影響著邊塞的文化習俗。那些行走在茶馬古道的商賈、使節、教徒,為沿途地區帶來了多元的信仰與民族文化,并與區域內的本土信仰文化碰撞、交融、演變,形成了本地區復雜多元、相互融合的文化新格局(圖3)。

2.2 民族融合

岷江上游的民族聚落是以血緣為依托建立起來的生活單元,但由于長期的融合、交往與通婚,藏羌漢之間并沒有一個明確的分界。從四川盆地的漢族到岷山以西的羌族,再到邛崍山附近的嘉絨藏族,最后是青藏高原上的藏族,他們之間存在著一種緩慢的過渡。這種過渡包括體型、面貌、語言、服飾、建筑等各個方面,其主要以地域(或地緣)進行劃分。1.由東向西方向:從茂縣的東興、土門——鳳儀鎮、汶川威州——理縣通化、薛城——甘堡、雜谷腦、米亞羅鎮;2.由南往北方向:從都江堰、汶川漩口——汶川綿虒、威州——茂縣鳳儀、黑虎、鎮江關——松潘或黑水,都呈現出由漢入羌、再至藏(嘉絨)的過渡現象。總體來說越靠近東方、南方的村寨,越受漢文化的影響;越往西、往北去,便越多藏族的表現元素。例如西方的甘堡、維城,與北方的牛尾巴、小姓溝等地村寨是羌、藏之間的過渡類型,他們許多的文化習俗與宗教信仰都深受黑水與松潘藏族的影響,而在村寨風貌、文娛活動上又與臨近的羌族村寨有很多相似之處。羌族與嘉絨藏族就像是漢、藏間的變色光譜:愈往東南,嘉絨便愈像羌族,羌族則愈像漢族;而愈往西北,羌族就愈像嘉絨,嘉絨則愈像藏族[15]。

除血緣與地緣上的區分外,業緣關系也是民族文化過渡的影響因素。大部分以農耕為主的藏民與羌民生活在干旱河谷及高半山坡,他們較少和外界接觸,保留有較為淳樸與原始的民族風貌;而居住在高山草地上的牧民則更少和外界接觸而保持著傳統的藏族風格;那些以商業、貿易、旅游等為業的藏民和羌民則由于長期接觸外界信息,并和政府關系密切,表現出明顯的漢化趨勢,以至于很多沿國道及城鎮分布的少數民族僅從外表、語言、家庭裝修上完全分不清和漢族有何區別。

3 民族融合與文化交流對聚落景觀的影響

岷江上游的藏羌民族處于多民族文化相互碰撞又相互融合的“藏彝走廊”地區,松潘以北、薛城以西是強大的藏族地區,綿虒以南則是漢人文化維系的地界,中間的狹長地帶便是“番”“羌”“夷”棲居之地。漢、藏、羌之間存在著巨大的社會階序差距,因此那些常與漢、藏接觸而處于劣勢地位的族群,為避免受到侮辱、歧視,他們學習、模仿漢藏民族的文化與生活方式,并最終反映在聚落景觀的物質表達上,呈現出逐漸藏化或漢化的特征。

3.1 民族融合對聚落景觀的影響

3.1.1 藏羌融合

岷江上游的藏羌聚落景觀總體上有著相當的差別,他們在建筑形式、建筑體量、開窗方式、細部裝飾上都各有特色。基本越往西北,藏族特色越鮮明,越往東南,羌族、漢族特色就越濃厚,而甘堡、孟屯、赤不蘇溝、小姓溝等中間地帶,藏羌民族相互雜居、交往頻繁,其聚落景觀也表現出一定的相似性,而且越是接近的同一地區,藏羌聚落的相似度越高,甚至難以從景觀特征上區分彼此的民族屬性。以民居建筑為例:

藏羌民居都是以石砌碉房為主,其中羌族民居主要為平頂碉房,局部地區有覆蓋杉板、石片的單坡或雙坡屋頂造型,門窗較少且洞口極小,為內小外大的斗形窗,外立面比較樸素,多為石材或木材本色。而藏族民居則主要為雙坡或歇山頂的坡屋頂碉房,門窗開口較大,細部裝飾豐富,并涂畫有紅、白、藍等多種顏色。而相距較近的藏羌民居在建筑形式、建造方式、細部裝飾等方面則體現出明顯的相似性。以黑水河下游與赤不蘇溝為例,在靠近藏區的赤不蘇溝的羌族聚落中有不少民居都局部帶有雙坡屋頂,并常見有“三椽三蓋”、逐層出挑的藏式門窗樣式,甚至有的還在上面涂有藏式常見的紅、藍、綠、黃等顏色;而在靠近羌區的黑水河下游的藏族聚落中,則出現有大量的平頂碉房,門窗洞口較小且不加裝飾,基本與羌寨相同,屋頂也常供奉有勒色、白石,表現出和羌族類似的“白石崇拜”象征,只是勒色后面的石板上還插有藏族特色的經蟠(表2)。

除了石碉房,板屋民居的分布也體現出這種影響與融合。板屋是氐羌人典型的傳統民居類型之一,而在松潘南部的藏族聚落中也出現有板屋民居,而且與羌族板屋民居基本類似,并呈現出從板屋到石碉房逐漸過渡的情形。其石墻比例由北向南逐漸增加,是北部的板屋民居與南部的碉房民居相互融合、彼此影響的結果[16]。這些都反映了藏羌民族融合對聚落景觀的影響。

3.1.2 漢羌融合

隨著漢族官僚、軍士、商賈在岷江河谷的穿行與定居,漢文化對岷江兩岸的聚落景觀產生了深遠的影響。這些漢式文化符號并非直接移植到羌族聚落中,而是與羌族石碉房進行了很好的融合與創新,這可從石敢當、門神、神龕、坡屋頂、垂花門、石牌坊等構造及做法看出來。

泰山石敢當傳入羌區后,很快被羌文化融會,并出現的不同的姿態造型,大多將臉譜造型改成了羌人崇拜的猴頭形象。漢式坡屋頂傳入羌區之后,原有的小青瓦大多被石板代替,而且坡屋頂多是加裝在平屋頂之上,沒有實質性的結構功能,僅出于對漢文化的向往與審美需要。羌族村寨也有貼門神和對聯的習俗,內容也是秦叔寶與尉遲恭二將,門前也懸掛辟邪鏡與符咒等辟邪物品。羌居火塘內原供奉的是傳統的“角角神”(家神),受漢文化影響后則普遍改為神龕,供奉著和漢地信仰相同的“天地君親師”和灶神、家神的牌位。在臨近岷江大道的村寨中,還可在住屋大門前看到漢式的垂花門,但不是標準的中國古建做法,缺少大部分的細節,多是在大門上方的石墻上做一個類似垂花門的屋檐,上面也有垂柱、雀替等裝飾,且各村寨裝飾、造型不一。在高山、高半山等羌族聚居腹地則很少出現有垂花門。部分民居的窗格柵和欄桿的鏤空花紋也明顯受漢族的影響,出現了漢式常見的“己”字紋、回紋、卷云紋等樣式。這些都體現出漢羌民族融合的特征(圖4)。

3.2 文化交流對聚落景觀的影響

3.2.1 建筑文化交流對聚落景觀的影響

藏羌民居都以石碉樓為主體居住空間,內部均為“貨藏于上,人居其中,畜圈于下”[17]的空間布局,且均以火塘、中柱為居住中心,同時還有類似的白石信仰,這反映出藏羌民族在歷史上曾有過長期的文化交流或族群源流關系。而茶馬古道的開通使該地區得以更充分的吸收外來文化,漢式建筑、藏式建筑與本土石砌民居相互融合,極大地豐富了本地區的建筑形式與建筑藝術,形成了今天所看到的多種建筑風格雜糅并存的格局。這種漢藏建筑文化主要是以茶馬古道為主線,以邊關要塞與貿易集鎮為據點,逐漸向周邊區域傳播的。在聚落形態方面,茶馬古道沿線的聚落呈現出向街市過渡的聚落形態。這類聚落格局猶如漢區場鎮,中間為寬闊的街道或馬路,兩旁是成排成列的民居建筑,而且基本沒有碉樓。和防御性極強、緊密聚集的藏羌聚落大不相同,表現出明顯的漢式聚落特征,成為藏羌石砌民居基質上獨特的“文化斑塊”。

在建筑類型方面,原來該地區的建筑不論民居建筑、官寨建筑還是宗教建筑,其形式都大同小異,僅在尺度、色彩上有所區別。漢式建筑文化傳入后,對三類建筑都造成了影響,并產生了新的衙署建筑、辦公建筑,形成了中軸對稱的天井或院落式布局,且越靠近漢族地區,院落進深數越多。尤其對宗教建筑影響最大,其在結構、造型、裝飾上都較普通民居更為漢化,出現了大量的漢式宮、廟、館、堂、閣樓、牌坊等建筑類型。

在建筑形式方面,漢族工匠大量涌入,把穿斗式木框架結構、小青瓦坡屋頂、彩繪雕刻、漢式花窗、屋脊造型等建筑技術傳播到茶馬古道沿線的聚落,并影響了古道周邊地區的公共建筑與住宅建筑。

3.2.2 民俗文化交流對聚落景觀的影響

在岷江上游,漢族民俗及其儒釋道文化、藏族民俗及其藏傳佛教文化與羌族的宗教風俗文化在此交會、碰撞與融合,產生了你中有我、我中有你的文化習俗與多元化的文化現象。這些互相雜糅的文化習俗都在聚落、建筑和景觀上得以物化表達。

在居住習俗方面:隨著漢文化的傳播,漢文化的主體——儒家文化在本地區得到廣泛推廣。例如羌區原普遍盛行以白石為象征的自然崇拜,其在建筑內部以火神及“角角神”為代表,漢文化興起后,羌民逐步將“角角神”改成了儒文化提倡的“天地君親師”,其形制也改成了漢式神龕的樣式。儒家文化中男女有別的觀念也在聚落中得以體現。羌區有錢人家的女子也模仿漢族大家閨秀的教育方式,出生后需要住在繡花樓——過街樓(為全木構筑,裝飾細膩文雅)上,該風氣促成了羌寨中過街樓的普遍盛行。同時還學習漢地八景文化,以附庸風雅,創造了茂州八景、疊溪八景等文化景觀體系。并且在大部分藏羌村寨中,都有貼春聯的習俗,其文字內容和漢地春聯基本無異,有的還貼有漢族門神,呈現出漢族門神與佛教八寶等圖案混雜共存的情形。

在風俗習慣方面:漢族的風水學說影響了藏羌民居的選址、朝向與修建日期的選擇。例如,羌民修建房屋會找端公或釋比來看風水、選地基,以希望將房屋修建在能壓住“脈氣”、朝向東方陽山的地方,同樣也會選擇良辰吉日以動工修造[18]。漢族的墓葬習俗也影響著藏羌的墓地景觀,很多村寨都不再實行火葬而實行土葬,且立有漢字石碑,上刻“故顯考X公諱XX老大人之墓”等碑文,與漢族墳墓基本相同,只是同時還會在墓地周邊插瑪尼旗,拉圓形經幡(圖5)。

3.2.3 宗教文化交流對聚落景觀的影響

在本區域內,多種宗教文化并存,既有傳統的山神信仰,也有體系嚴明的寺廟信仰;既有特色鮮明的喇嘛教,也有漢族文化濃厚的道教、佛教,有的城鎮還信奉伊斯蘭教。表現在聚落建筑上則是多種宗教寺廟并存,或多種宗教神祇同供奉在一個寺廟之中,如桃坪著名的白空寺就同時供奉著白空老祖、寨神、玉皇、雷神、普賢、觀音等各路神仙。

本地歷史上一直以泛靈信仰的自然崇拜為主,后經發展演變,嘉絨藏族逐漸形成了以苯教為代表的原始宗教,羌族則形成了以白石信仰為代表的古老宗教信仰。后來藏傳佛教隨吐蕃東侵傳播到本地區并代替了苯教信仰,建立了大量金碧輝煌的喇嘛寺。而漢人信仰的佛教與道教也隨著漢人對河谷地帶的控制而逐漸興盛,并在此修建了大量的寺院與道觀,取得宗教主導地位。此后,伊斯蘭教與基督教也相繼傳入,并在局部地區發展信眾、修建有教堂及清真寺。

這些宗教往往結合當時的政治需要,在主政者的倡導下得到推廣,并廣泛影響了聚落的空間布局與景觀格局。有文獻記載,汶理茂等羌族聚居區曾一度建立過三百余座非羌文化的廟宇、學宮、館祠等極富漢族宗教文化色彩的異教建筑,甚至由于漢化寺廟信仰太重,很多的羌族地區遺棄了傳統的山神信仰[19],不再在聚落中供奉白石神或堆砌神壇——塔子,傳統的宗教景觀逐漸消失(圖6)。

除了宗教構筑物以外,外來宗教文化對聚落的建筑裝飾也產生了深刻的影響。它使原本自然樸素的石碉房出現了許多宗教性質的裝飾物,如佛教的獅子、卷草、祥云,道教的壽、仙鶴、太極等宗教元素。

3.3 民族融合與文化交流中的景觀漸變特征

岷江河谷是高山峽谷地區連通內外的唯一通道,也是民族遷徙與文化交流的唯一路徑。因此,民族融合與文化交流主要是以岷江河谷的茶馬古道為軸線,以沿途城鎮為節點,然后呈輻射狀向周邊地區擴散,處于這些中心與軸線之間的聚落則表現出漸變的景觀特征。

3.3.1 以茶馬古道為廊道、以集鎮為節點的景觀漸變

茶馬古道連通了西北高原廣大的藏區和勢力強大的中原地區,兩個強勢民族都通過茶馬古道向岷江上游進行移民遷徙、政治統治與經濟貿易,并隨著人口、經濟、文化的交往,逐漸改變著沿線的聚落景觀風貌,使其具有漢、藏、羌、回的多元特性。

在這條廊道上,行政中心、軍事要塞、貿易集鎮、商旅驛站成為外來人口最為集聚的區域,也成為最早被漢化或藏化的關鍵節點。漢藏官員與商人、技工在這些節點上廣建衙署、學宮、書院、寺廟、會館等建筑,并以此為據點向周邊地區輸送商品物資、文化價值、宗教信仰、審美情趣以及建造技術。他們一方面通過通婚、文化輸出等方式,將周邊原始的土著民變成親漢的羌族或親藏的嘉絨藏族;另一方面又通過商品物資、生產工具、技術手段等直接改變著區域的聚落建造方式與景觀風貌。總體上,離廊道與節點越近,其漢化或藏化的趨勢越明顯,距離越遠則影響越弱,保留有更多的原始景觀風貌。例如,越靠近廊道與節點的羌峰、較場、桃坪、薛城等村寨,其垂花門、花窗、雀替等漢式建筑裝飾越多,做工也越漂亮;而遠離茶馬古道的大寨子、維城、大別窩等村寨則表現出更濃厚的自然崇拜與原始建筑風貌(圖7)。

3.3.2 從南到北、從東到西的過渡趨勢

東南部高度發達的漢族文明與西北部勢力強大的藏族文明都對岷江上游的聚落景觀產生了深遠的影響。這種影響趨勢從南到北、從東到西呈現出逐漸過渡的趨勢。即越靠西、靠北地區的聚落景觀的藏式風格越明顯,越往東往南的聚落則呈現出越明顯的漢族景觀特征。

從屋頂形式與建筑結構來看:由東向西與由南向北兩個方向,屋頂做法呈現出小青瓦坡屋頂——平坡結合屋頂——平屋頂——平坡結合屋頂——杉板或石板坡屋頂的漸變形式;結構上呈現出穿斗式結構——石木結合結構——石墻承重結構——石木結合結構的漸變規律。與漢區接近的羌鋒、映秀等地,其建筑為穿斗式木構架上鋪小青瓦屋面并覆以白色屋脊與脊飾;藏區中的松潘、黑水等地的建筑為短木疊澀出挑加斜撐的構造方式,上鋪杉板瓦屋面;與藏區接近的小姓溝、米亞羅等地,其建筑為石墻承重,平屋頂上再加蓋杉板或石板坡屋頂;而中間的廣大地區則為石木結構或石墻承重結構,屋頂為平屋頂或局部帶坡屋頂的形式。

從住宅檐口做法來看:由南向北呈現出斗栱或雙挑大出檐——單挑斜撐出檐——平直石墻——短木疊澀出檐——漢藏結合式挑枋出檐的漸變規律。

從圍合體系來看:越臨近漢區,受漢式板屋與土墻影響越大,越靠近羌區,石墻圍合方式越明顯,到藏區之后,又開始出現板屋的形式。整體呈現出板屋土墻——土墻——石墻——石墻板屋的漸變規律。

從建筑裝飾來看:靠近漢區的羌鋒、綿虒、汶川等地,漢式裝飾風格明顯,出現有較多的垂花門、垂柱、雀替、花窗、懸魚等,且制作工藝十分精細;越靠近藏區則以藏傳佛教風格為主導,門窗上沿為典型的“三椽三蓋”形式,且裝飾豐富的宗教圖案;中間廣大的羌區及部分嘉絨藏區,則表現出自然樸素、簡單原始的裝飾風貌,很少出現裝飾圖案。

從宗教與民俗景觀來看:在最西邊、北邊的松潘、黑水、米亞羅等地,基本只有藏傳佛教景觀;而靠近西北的色爾古、小姓溝一帶,藏傳佛教的菩薩當中逐漸摻入了部分山神菩薩,出現自然崇拜與藏傳佛教景觀并存現象;中間的羌族腹地則全為以山神為代表的自然崇拜,藏傳佛教景觀消失;再往東南的汶川附近,寺廟、道觀等漢人宗教景觀逐漸豐富,并逐漸取代了各級山神;最東南的映秀、漩口一帶,則只有佛、道的神祇與寺廟。

墓葬習俗上也存在著這種漸變:在汶川以下的近漢地區,基本實行漢式的土葬習俗,立石碑、砌墳墓;汶川到理縣薛城、茂縣疊溪一帶的羌區,則逐漸改為簡單的石砌墓葬,多不立碑或碑文簡略,與傳統石棺葬類似;再往西北的近藏地區則逐漸開始實行火葬,并在火葬場插瑪尼旗桿,拉圓形經幡。

4 總結

總體來說,岷江上游的藏羌聚落景觀呈現出明顯的漸變趨勢,這種漸變演化有地理氣候等自然因素的影響,但更多的是漢藏羌民族融合與文化交流在本地區聚落實體上的物化表現,其具體成因可以歸結如下:

一、岷江上游高山峽谷的地理特征及長期的民族遷徙導致了岷江上游的民族融合與文化交流。二、在文化交流的過程中,攻伐戰爭與茶馬貿易極大地促進了不同民族文化的傳播。三、藏羌與漢羌之間的民族融合,影響著各自的聚落景觀,并形成了漢、羌、藏之間模糊的邊界。四、 在文化傳播與交流的過程中,建筑文化、民俗文化及宗教文化交流都對岷江上游的聚落景觀產生了巨大的影響。五、岷江上游的景觀漸變是以茶馬古道為廊道、以邊塞集鎮為節點向周邊擴散的,并且呈現出從南到北、從東到西逐漸過渡的趨勢。隨著地理區位由南向北、由東向西推進,漢族文化影響逐漸趨弱,藏族文化影響逐漸趨強,最終形成一個多民族共生、逐漸過渡的景觀格局。