“火人節”沒有“六度分離”

Fiona

“ 火人節”上的巨大雕塑

今天,這片鹽堿沙漠又重歸沉寂。這個歷時7天、7萬多人參與的世界最大型藝術活動之一,在沙漠中謝幕了,沒有留下一個垃圾袋。這個臨時聚會的成員里,還有一個“火人”(Burner)跨界小組,由一位研究人際合作的科學家、一位工業設計師、一位硅谷首席執行官組成。

他們試圖回答以下問題:這么多年來,“火人節”是如何成功運營這樣一個充斥著“混亂”的活動,又如何在謝幕后不在沙漠中留下任何痕跡?是什么讓成千上萬的人在這樣極端的環境中,以罕見的規模持續地合作著?

“小世界”

要想弄清楚這些問題,必須從麻省理工學院的媒體實驗室說起。那里有一個研究小組,叫作“可擴展的合作”。該團隊探索社交媒體、互聯網、人工智能等技術如何增進人際合作。2008年的“DARPA紅氣球挑戰”,就是由該小組成功完成的。

沒有一艘“船艦”成功地抵達它的“終點站”。

當時,美國政府在整個美國大陸散布了10個紅色氣象氣球,要求研究小組盡可能快速地定位它們。麻省理工的這支團隊利用社交媒體、制定激勵機制,鼓勵人們邀請自己的朋友參與進來。在短短的9個小時中,10個氣球就全部被找到。這次挑戰的成功表明,個體之間可以通過技術手段彼此聯結,一起完成那些任何個人都無法單獨執行的大規模任務。

探索人際網絡問題最為知名的研究,要數斯坦利·米爾格拉姆的“小世界實驗”(Small World)。米爾格拉姆對人際間的信息傳播路徑著迷,并試圖從中發現社會網絡的結構。米爾格拉姆將幾百封信隨機分發給在全美范圍內不同的人,每封信都包含一位目標個人的信息,并要求拿到信的人將信件傳遞給可能離目標個人更近的朋友。通過這種方式,他測量了個體與個體之間的距離,發現我們其實生活在一個“小世界”中,因為任何兩個人都可以通過少數幾位朋友聯系起來—這就是“人際六度分離”理論(Six Degrees of Separation)。

Christian Almenar 、Ziv Epstein和Playa在交流

Ziv Epstein把項鏈贈送給一個參與者。項鏈的吊墜包含一個鏈接,參與者可以跟進項目的結果

但是,在米爾格拉姆的實驗以及其他類似的實驗中,都存在一個明顯的缺陷:僅僅19%的信件被成功送達。用數字網絡模擬這一實驗,成功送達的比例只有1.5%。所有這類實驗中,讓人們參與進來都是困難的,大家都忙于自己的生活,并沒有太大的動力來協助研究者。

“火人節”中出現的跨界小組,就是想進一步探討這個問題。他們為了研究什么時候、什么情況下,人際合作更容易開展,選擇了“火人節”現場這個有別于之前實驗的極端環境。“火人節”,是一年一度在內華達州黑石沙漠舉辦的大型活動,更像是為風塵仆仆的嬉皮士和硅谷精英們準備的游樂場。沒錯,從某種程度上來說,“火人節”帶有無政府主義色彩。

但是,它在“混亂”的表象下,在社區組織、地方治理和參與合作等方面,都有著一套完善的機制。活動以“火人十項準則”為核心組織起來,旨在邀請每個人參與集體活動,比如“不求回饋地向他人贈送禮物”等等。也許,正是這些準則,成功地創造了一個米爾格拉姆實驗中所沒有的環境,無形中促進了合作的發生。

“船艦”出發

實驗采取和1962年米爾格拉姆相同的設計方案。研究團隊準備了一些包裹,這些包裹被命名為“船艦”(火人節上的每樣東西,都要有一個儀式化的名稱),在2018年火人節的第一天分發出去。每個包裹中都包含一位“火人節”參與者的個人信息,要求人們將“船艦”交到這位目標人物手中,這些目標人物被稱為“終點站”。經由“火人”們的手手相傳,這些“船艦”將幫助研究團隊搜集信息、故事,并且描繪出傳遞路線。

研究者們試圖通過這些傳遞路線,定量地描繪出“火人節”社區的人際聯結網絡,同時定性地了解人們融入“火人節”文化的方式。同時,他們也希望在計算出“船艦”成功送達所需要的人際中轉次數,從而能與米爾格拉姆實驗的“人際六度分離”理論進行比較之外,還能發現哪些文化、地理、態度等因素影響著傳遞的成功率。另外,這些問題不是僅僅通過科學方法就可以解決的,因此,為了更好地探索“火人節”魔力具有的主觀性一面,研究者也吸納了設計師和藝術家的意見。

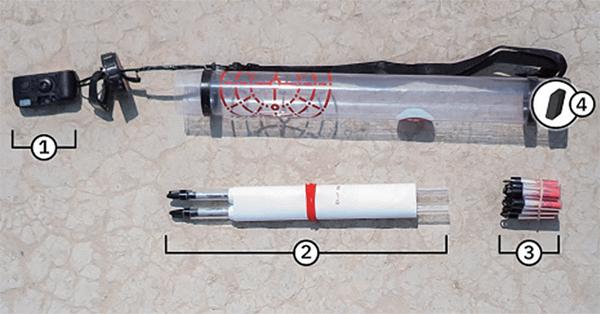

研究小組為每艘“船艦”,準備了一個一次性照相機、一個卷軸、禮品掛件和GPS跟蹤器,希望創造一種禮物交換的儀式感,以激發人們參與實驗的熱情。照相機允許每個參與者記錄他們的個人化體驗,同時生成每艘“船艦”在傳遞過程中的影像文件。掛件包含一個網站地址,允許參與者查閱實驗的最終結果,并提供有價值的反饋。GPS可以記錄“船艦”在沙漠中的傳遞路徑,以便繪制數字化地圖。卷軸上寫有實驗說明、有關“終點站”的信息,以及必要的實驗背景介紹。研究者還專門研究了“火人節專有詞匯”,認真地調整了行文風格。

研究者從361位報名的志愿者中,選出15位作為實驗的目標人物,即“終點站”。為了讓這15人在年齡、出身、經歷和性別方面,體現出火人節參與者整體的人口學特征,避免引入研究者自身的偏見,這15位目標人物的選取都是隨機的。

2018年火人節活動的第一天,研究者將“船艦”排成一排,以真正的“火人節”方式,大聲地向過路人介紹研究團隊、解釋實驗項目,并詢問他們是否愿意參與進來。在短短的一個小時內,15艘“船艦”全部分發了出去。

“船艦”中的卷軸規定,如果“船艦”被送達“終點站”,或者“火人節”活動結束,那么“船艦”需要被送回“火人節”的失物招領處。一周后,當“火人節”塵埃落定,其中三艘“船艦”回到了失物招領處,研究者回收了它們,并把它們帶回實驗室開始分析結果。

Christian Almenar拿著卷軸。卷軸的左下方有相關信息,每個參與者也可以在此處添加自己的個人信息

“ 船艦”示意圖。① 是一次性相機;② 是包含指令的卷軸;③是包含項目信息的項鏈吊墜;④是記錄“船艦”運動路線的GPS跟蹤器

他們回到麻省理工媒體實驗室后不久,“火人節”失物招領處又寄來了兩艘“遲到”的“船艦”。但當檢查完這五艘“船艦”之后,研究者發現實驗似乎是失敗的。研究者聯系了這15位目標人物,以確認他們是否收到了自己的“船艦”,結果是:沒有一艘“船艦”成功地抵達它的“終點站”。

盡管如此,其中一些“船艦”已經非常接近目標。一位目標人物是黑石的巡邏員,他說他的“船艦”已經被送達巡邏員總部,而且他也收到了一條取包裹的通知信息。但是,當他到達那里的時候,巡邏員們怎么也找不到那艘“船艦”。直到他離開黑石城,“船艦”才被找到。

另一位目標人物說,他的一位名叫芒果的露營伙伴,曾拿著一艘“船艦”回到營地,只是這艘“船艦”的目標人物不是他。芒果駕駛著一輛被改裝得看起來像巨型蝸牛的卡車,去尋找這位目標人物。雖然“船艦”距離目標人物很接近,但是在“火人節”上的合作并沒有成功。“火人節”的人際關系就是這樣的:無政府主義,并沒有什么高效的信息傳遞路徑。

殊途同歸

當這次沙漠實驗即將要被蓋棺定論的時候,10月份的一個決定性日子改變了這一切。史蒂芬,這位11號“終點站”向實驗室發來電子郵件:“也許你們不會相信,我上周六晚上在丹佛的‘減壓艙活動中收到了這艘‘船艦!似乎每樣東西都沒有丟,包括卷軸、相機和GPS。我怎么把它交還給你們呢?”

他提到的“減壓艙”活動,是“火人”在“火人節”之后重新融入正常生活的一個重要環節。活動在全球各地開展,召集當地的“火人”來“處理重新融入的問題”。那位把“船艦”交給史蒂芬的“火人”也來自丹佛。他覺得雖然不能在“火人節”上把“船艦”送達,但可以先拿回家,然后在科羅拉多州設法找到史蒂芬。

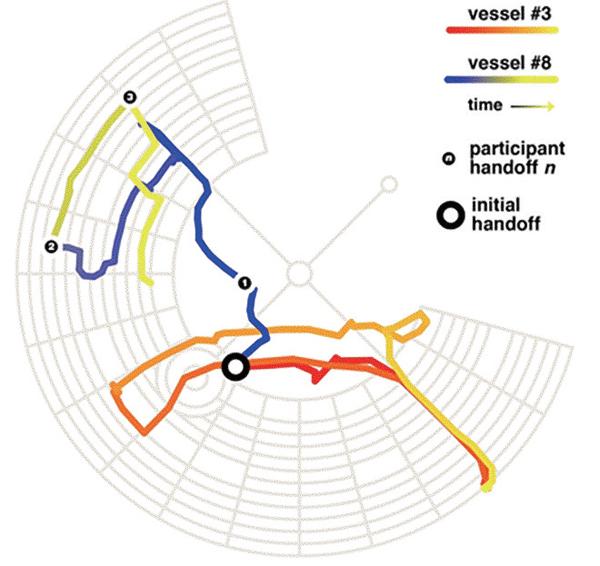

每只“ 船艦”都含有一個GPS跟蹤器,可以看到人們如何找到目標對象。圖中復原了兩只“船艦”的路線數據,你可以看到3號和8號的運動模式和移交時間

人們從受約束的社會網絡中解放出來之后,將迸發出更大的創造力與生命活力。

根據史蒂芬的描述,他們在Facebook上找到了他,并且約在“減壓艙”活動中碰面,當面交接“船艦”。卷軸明確說明:在“火人節”上最后拿到“船艦”的人,應該把它返還到失物招領處,但是那位“火人”決定忽略這條規則,把“船艦”帶回丹佛以便找到那個“終點站”。最后,這艘“船艦”不僅只通過4次轉手就到達了“終點站”,還跨越了州際邊界。當“船艦”回到實驗室的時候,掛件都已經不見了,但是帶回了“火人節”上的特別禮物:貼紙、頭巾和灰塵。

研究者們在羅德島的普羅維登斯參加“減壓艙”活動時,又一次邂逅了意外驚喜。他們隨機帶去了幾艘從失物招領處取回的“船艦”,以便向人們展示實驗過程。但誰也沒有想到,其中一位女性就是12號“終點站”,研究者們自己找到了她。并且,他們隨行帶來的“船艦”中,其中一艘就是為她準備的。研究團隊無意中促成了這艘“船艦”在六次傳遞中的倒數第二個節點,成功地把它送達“終點站”,只是這一切沒有發生在沙漠,而是在國家的另一邊,在一個寒冷的普羅維登斯之夜。

本來,實驗開始之前,研究者們的初衷是,希望能像米爾格拉姆在50多年前所做的那樣,清晰地測量出一個社交網絡的效率:回收“船艦”、統計傳遞次數,進而繪制出“船艦”的傳遞路線。但是,“火人節”實驗并沒有成功搜集到這些必要信息,相反,它揭示了另一些更具價值的東西。

在商業社會中,網絡是基于效率與增長而設計的,準時到達,不偏不倚,這是利潤產生的基礎。曾經被樂觀主義者看作是基于個體的去中心化的互聯網,也并沒有幸免。

在“火人節”活動中,真正出現了那種打破技術官僚主義的社交網絡:力求促成合作的努力和異想天開的創造力,優先于效率之上。這些價值觀創造了一個獨特的環境,意料之外的樂觀和巧合將成為常態。人們從受約束的社會網絡中解放出來之后,將迸發出更大的創造力與生命活力。

我們可以建立自己的社會網絡—包括社區、機構和通信平臺—以實現更具人性化的合作方式。合作行為從來不是外界強加給人們的,而是人們生來就具備的。正是這種與生俱來的合作渴望,讓“火人節”落幕后的沙漠得到細心地清理,讓“船艦”最終抵達它的“終點站”。