硯邊隨想

2019-06-18 02:49:00陳陽

中國畫畫刊

2019年3期

文/陳陽

一

近來在壽昌,白天出去寫生,晚上無事,喝茶之余翻翻書。偶爾翻到《魯迅雜文全集》中的一篇《看鏡有感》,讀后頗有感慨。文中寫道:“(鏡)圓徑不過二寸,很厚重。背面滿刻蒲陶,還有跳躍的鼯鼠,沿邊是一圈小飛禽。古董店家都稱為‘海馬葡萄鏡’。但我的一面并無海馬,其實和名稱不相當。記得曾見過別一面,是有海馬的,但貴極,沒有買。這些都是漢代的鏡子……鏡鼻是一個蝦蟆,則因為鏡如滿月,月中有蟾蜍之故,和漢事不相干了。”

豐收的季節 35cm×35cm 2017年 陳陽

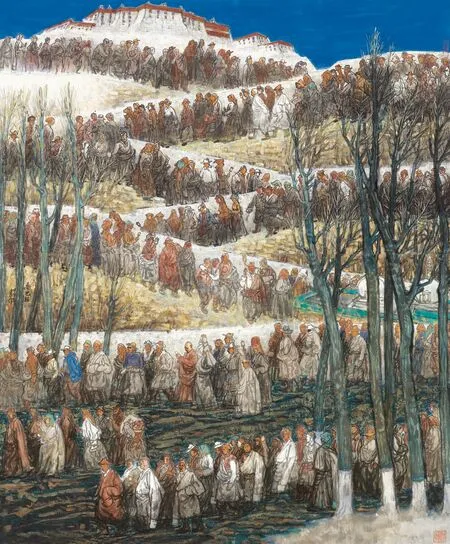

香巴拉—幸福美好的生活 240cm×200cm 2014年 陳陽

萬佛山下 35cm×35cm 2017年 陳陽

短短一段文字,給我的詫異不少。詫異一,按魯迅先生對銅鏡特征的描述,該鏡應該是唐鏡,而非漢鏡。漢鏡較輕(除直徑十五厘米以上的車馬鏡以外),唐鏡厚重,因為唐鏡中鉛的成份含量高。“葡萄”題材亦只在唐時出現。鏡鼻特征更明確是唐代的。詫異二,該鏡非名“海馬葡萄鏡”,而曰“海獅葡萄鏡”,是寧紹平原特有的銅鏡。詫異三,魯迅先生一向治學嚴謹,落筆怎會如此草草?或許《看鏡有感》并非對古鏡斷代的考古文,先生大概就沒怎么上心吧。詫異四,一篇發表于一九二五年三月《語絲》上的文章,在過去的八十余年間,竟沒有一位專家、學者或收藏家對此提出異議,奇也怪哉!由此又使我想到,那些歷代的“詩圣”們,從中古的“風雅頌”中搬將過來,改頭換面即據為己。這種例子不勝枚舉。

湖南寫生之一 35cm×35cm 2017年 陳陽

在中國畫史上這種現象甚至更甚,抄一段古詩或者從古畫里搬一塊石頭、一幢房子,即說成是學傳統了。

登錄APP查看全文