神秘、持久的人文價值

——龜茲石窟壁畫臨摹歷程綜述

文/郭峰

一、引言

龜茲石窟壁畫是漢唐時期龜茲佛教文化藝術的集中體現,因題材之豐富多元、色調之瑰麗明快而聞名中外。它的歷史價值與藝術價值皆堪稱中西亞的繪畫高峰,不遜色于敦煌壁畫。由于自然風化、人為切割等因素,龜茲石窟遭受嚴重損壞甚至多處殘缺不全,因此搶救這一珍貴文化遺產的任務顯得尤為緊迫,而臨摹是壁畫保護與修復的重要手段,其意義不言自明。20世紀初期以來,眾多畫家、文物工作者相繼對龜茲石窟壁畫進行了臨摹和復原,同時伴隨著相關保護、研究機構的建立,對龜茲石窟文化藝術的研究意義重大。筆者多年來一直從事龜茲壁畫的臨摹,回顧前人體會與感觸。

龜茲石窟群是今新疆拜城、庫車、新和等縣境內保存的古代龜茲地區二十余處佛教石窟群的總稱[1],核心遺址有克孜爾、庫木吐喇、森木塞姆和克孜爾尕哈石窟等。因為龜茲地處中亞絲綢之路北道的要沖,亦是西域佛教重鎮,可謂是東西文明交流的十字路口,所以龜茲壁畫的風格與內容既融合印度、希臘、羅馬、波斯和中原文化,又具有濃郁的地方特色。如今新疆龜茲研究院管轄范圍包括其中保存較好的克孜爾、庫木吐喇、森木塞姆、克孜爾尕哈、瑪扎伯哈、臺臺爾、托乎拉克艾肯、溫巴什和阿艾石窟,這九處石窟都是國家重點文物保護單位,其中克孜爾石窟2014年被評為世界文化遺產。近萬平方米壁畫,但這只是原繪壁畫的一小部分。

龜茲佛教石窟至少經歷了一千六七百年的風霜,歲月對人類這份寶貴的創造不曾稍許留情。公元11世紀后,隨著伊斯蘭教勢力的滲入,龜茲地區的建窟活動逐漸停止,洞窟也開始受到蓄意破壞。19世紀末至20世紀初,龜茲石窟更是遭到了空前浩劫,大量精美壁畫先后被俄、日、德、英、法等國探險隊剝走[2]。

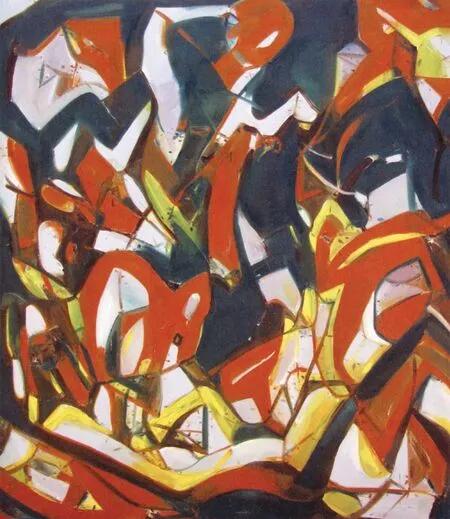

蘇巴什故城

54號(油畫) 180cm×150cm 2009年 郭峰

龜茲壁畫目前的保存狀況不容樂觀。一方面,開鑿洞窟的山體由砂巖、礫巖、泥巖重疊構成,膠結強度極低,易掉塊、坍塌。另一方面,龜茲當地雨水雖然不多,但夏季雨量集中,降水和洪水沿山谷下瀉,導致崖壁上的洞窟可能遭到沖蝕而損毀。加之龜茲地區多風,且常伴有沙塵暴,風后浮塵有時持續數天,對松散的巖體、壁畫構成嚴重的破壞。此外,當地地震活動強烈和頻繁,百年來發生5級以上地震10余次,近幾年地震頻率增加,不斷誘發石窟局部巖體的垮塌。綜上可知龜茲石窟當地自然條件惡劣,致使崖壁巖體失穩、石窟滲水、壁畫及其地仗垮落,壁畫、銘文褪色。雖然近年來一些洞窟得到了保護加固,但保護力度仍待提升,少部分石窟建筑及壁畫面臨著毀滅的險情。

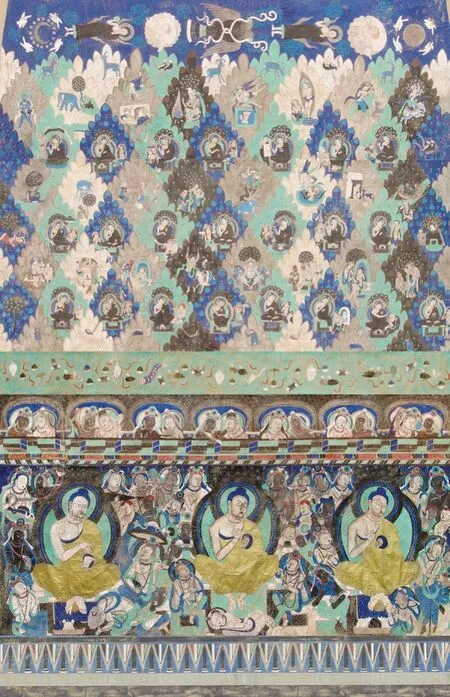

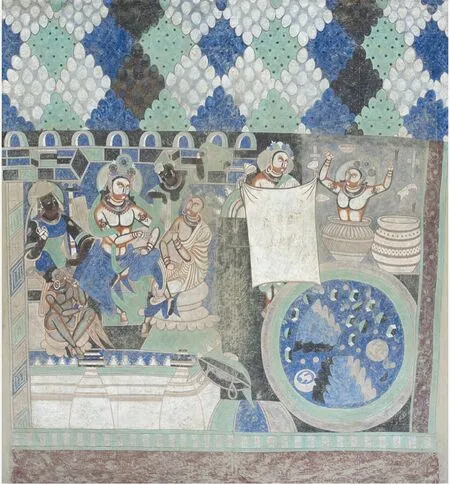

克孜爾石窟163窟《善愛乾闥婆王及其眷屬》(現狀臨摹)199cm×129cm 1997年 郭峰

克孜爾石窟80窟《梵天和帝釋天像》(現狀臨摹)170cm×102cm 2000年 郭峰

克孜爾石窟80窟《善愛乾闥婆王及其眷屬》(現狀臨摹) 178cm×95cm 2000年 郭峰

二、龜茲壁畫臨摹歷程的三個階段

1.初創期:20世紀初至1985年

19世紀末、20世紀初,當時先進的西方學界掀起了赴西域探險的熱潮,先后有俄、日、德、英、法等國探險隊趕赴龜茲石窟考察探險,如1903年至1912年日本大谷光瑞探險隊[3],1902年至1914年德國柏林民俗博物館派遣的“普魯士皇家吐魯番考察隊”[4],1907年法國伯希和(Paul Pelliot)率領的“西域探險隊”[5],1906年至1907年俄國別列佐夫斯基(M.M.Berezovsky)兄弟和1909年至1910年奧登堡(S.F.Oldenburg)率領的俄國中亞考察隊[6],以及1908年、1914年英人斯坦因(A.Stein)[7]等到達龜茲。這些探險隊成員多是著名學者,有些人如格倫威德爾(Albert Grünwedel)、斯坦因等還具有很高的繪畫素養,尤其是格倫威德爾1903年和1906年在克孜爾石窟探險期間對洞窟形制、壁畫內容和布局、紋飾圖案等都作了較詳細的記錄,繪制大量壁畫摹本、線描圖和水彩畫,為龜茲石窟研究留下了早期資料。這些國外探險家對石窟壁畫進行臨摹,可謂龜茲壁畫臨摹之肇始。

國內研究者對龜茲壁畫的臨摹工作展開于解放前,論先驅者當首推韓樂然先生。20世紀40年代末,韓先生及其助手和學生臨摹了百余幅敦煌和龜茲石窟壁畫,他根據當時龜茲壁畫的保存情況、年代環境以及臨摹所需時間,使用油畫、水彩、速寫畫法收集壁畫圖像。他與稍晚的留法畫家常書鴻、王子云以及董希文、范文藻等先生初到敦煌所采用的臨摹方法一樣,采用對臨寫生和速寫的方式。韓先生以高超的繪畫造詣及開闊的學術視野,將繪畫與考古融為一體,為龜茲壁畫的美術考古及臨摹研究奠定了方向與基礎。

克孜爾石窟171窟《善愛乾闥婆王及其眷屬》(復原臨摹) 150cm×80cm 2007年 郭峰

自建國后的20世紀50年代至1985年新疆龜茲石窟研究所成立前,主要是國家和自治區組織畫家臨摹龜茲石窟壁畫。1953年9至12月,西北文化局新疆文物調查組常書鴻等人在考察龜茲、吐魯番石窟及其它古遺址時,除了詳盡的文字記錄外,還進行簡單的考古發掘,制作測繪圖、拍照、拓片、臨摹壁畫線描等。1955年,新疆維吾爾自治區文物管理委員會組織、中央美術學院陸鴻年帶隊,共完成龜茲壁畫臨摹品近100平方米。陸鴻年這次龜茲壁畫臨摹借鑒了1954年葉淺予、鄧白、金浪等在敦煌臨摹時采用近似于整理性、寫生性的臨摹方法,對龜茲石窟壁畫臨摹工作起到了推進作用。

期間在60年代有重要的一次臨摹工作,即1965年夏由自治區博物館籌辦、中央美院陸鴻年再次領隊的為期兩個多月的臨摹。他們先后在拜城縣克孜爾石窟、庫車縣庫木吐喇、克孜爾尕哈石窟、吐魯番地區的柏孜克里克石窟等地,仍然采用近似于整理性臨摹的寫生方法,完成了壁畫摹品100余幅。畫家袁廷鶴評價道:“這次臨摹有著重要意義,它是古龜茲地區、也是全新疆有組織、參加人員最多、完成臨品最多的一次。而且為當地開展石窟壁畫臨摹工作做了示范和啟發,可說是本地臨摹研究的先導,之前雖有韓樂然的臨摹,但基本沒有作品留存,所以無可借鑒”[8]。

70年代末,相關研究人員鉆研出了新的臨摹技法。1978年4月中旬,新疆維吾爾自治區博物館邀請敦煌研究院的關友惠、霍熙亮、劉玉權、趙俊榮四位畫家和新疆畫家袁廷鶴、趙小鵬、戈棟梁,在庫木吐喇石窟搶救性臨摹壁畫歷時近四個月,此次臨摹采用原大、客觀性臨摹方法。代表作品有現存于自治區博物館的庫木吐喇石窟第16窟兩壁的經變畫和15窟正壁飛天等。1979年,新疆山水畫家徐庶之用水彩畫暈染技巧臨摹克孜爾新1窟的“飛天”和庫木吐喇石窟14窟正壁的“阿彌陀經變畫”。1979年6月中旬至8月中旬,中央美院美術史系金維諾帶領研究生吳焯、趙力忠、羅世平、巫鴻、王宏劍、王瀧、費新碑、鄧惠伯、吳爾鹿、齊春曉等和畫家韋江凡、官其格、董川、李福順、侯幼珍等20人左右在克孜爾石窟考察實習,臨摹了四個重要洞窟。這次壁畫臨摹工作規模大、時間長、人員多,共計完成摹品200余平方米,現存于自治區博物館。

龜茲石窟研究所成立前,由于地處偏遠,條件艱苦,愿意在此長期獻身工作的畫家及學者非常少。為了開展壁畫臨摹工作,政府只能邀請各方面畫家來進行援助性的臨摹研究工作,除敦煌研究院畫家在庫木吐喇石窟進行長期臨摹以外,其他各美術院校實習的師生、畫院的畫家等,因為時間受限,都希冀在短時間內完成數量較多的壁畫摹品,所用臨摹方法都屬于近似寫生性、整理性臨摹的畫法,而且一般都采取非壁畫原尺寸,而是縮小比例的臨摹方法。當然,畫家們從自身角度出發,他們更需要一個學習古代壁畫的臨摹感覺和體驗,這與敦煌畫家專業性、研究性的現狀臨摹方法以及需要達到“臨本真實”的效果完全不同。盡管如此,這些外請和實習考察的畫家們留下了至少五六百平方米的壁畫摹品資料(保存在自治區博物館),為龜茲藝術研究做出了功不可沒的貢獻。

綜上可知,20世紀初至1985年這個時間段,可說是龜茲壁畫臨摹的初創期。即使年代較早,這一時期的壁畫臨摹工作在規模上及藝術水準上還是顯示出很高的專業性和團體協作性。盡管畫家們對壁畫的關注點和興趣不同、臨摹方法也有別,他們的工作對后來龜茲壁畫的臨摹研究有著啟迪和借鑒作用,為壁畫摹品展覽、傳播積累了經驗,同時也為新疆壁畫臨摹培養了繪畫人才。

克孜爾石窟38窟《主室左壁及券頂左側復原臨摹圖》(復原臨摹) 380cm×320cm 2007-2008年 郭峰

2.探索期:1985年至2009年

1985年7月,新疆維吾爾自治區文化廳成立新疆龜茲石窟研究所,且在稍后設置從事壁畫臨摹和研究的美術研究室,自此臨摹工作被提升到了研究的層面。這一階段,龜茲石窟研究所及美術研究室的畫家負責組織臨摹,并邀請國內外畫家臨摹龜茲壁畫。

1985年研究所成立后組織的第一次大規模臨摹活動是1989年至1991年搶救性臨摹庫木吐喇石窟壁畫,歷時三年,對所有遭受水災洞窟的壁畫進行臨摹,共計140平方米,摹品現藏于新疆龜茲研究院。其中,袁廷鶴臨摹的庫木吐喇第33窟穹隆頂《一佛二菩薩》和張愛紅臨摹的庫木吐喇第38窟主室地面石膏畫,成為這兩個洞窟塌毀后僅有的現存資料。

1992年6月,經自治區文化廳正式批準,龜茲石窟研究所下設美術研究室、考古研究室、龜茲文化研究室等九個科室。美術室負責整個龜茲地區的各處石窟壁畫臨摹及藝術研究工作,以及同國內外的同行進行學術交流和文物展覽等工作。壁畫臨摹已成為一項正常業務工作。

期間美術院校的支持并未間斷,如1992年6月,中央美院李化吉和中央工藝美院權正環夫婦一同臨摹克孜爾38窟《彌勒說法圖》,屬于現狀客觀臨摹。1993年至1994年,安徽省博物館畫家吳俊生兩度到克孜爾石窟臨摹118窟《娛樂太子圖》,屬于復原臨摹,摹品都存龜茲石窟研究所。

庫木吐喇石窟

克孜爾尕哈石窟14窟《供養人像》(復原臨摹) 115cm×171cm 2012年 郭峰

克孜爾石窟38窟《彌勒兜率天宮說法圖》(復原臨摹) 155cm×280cm 2007年 郭峰

20世紀末開始,一批美術新人陸續進入龜茲石窟研究所,為龜茲壁畫臨摹注入了新的活力。不過,到2004年因研究所工作人員流失出現新狀況,龜茲石窟研究所不得已將研究室、考古室、美術室合并為一,研究所臨摹壁畫工作就此停止了。之后也有少數畫家來龜茲石窟考察、臨摹壁畫,如南開大學研究生劉韜在克孜爾第189窟臨摹壁畫兩月余,屬于現狀臨摹方法;2005年廈門大學藝術學院張小鷺帶領研究生考察龜茲石窟,并在克孜爾14窟、178窟、189窟進行壁畫現狀摹寫,摹品都存龜茲石窟研究所。

綜觀1985年至2003年龜茲石窟壁畫臨摹的發展,可知這一時期研究者們初步探索出一種比較成熟的、理論與實踐相結合的臨摹方法,它成為龜茲壁畫臨摹的主流手法并延續至今。之前部分畫家提取畫稿的方法是以透明玻璃紙在原壁上直接印稿,這種方法雖十分準確快捷,但對松軟脆弱的泥層壁畫帶來很大的破壞。美術室畫家徹底廢棄了這種辦法,改為由尺子測量起稿或運用照相技術、幻燈機放稿、面對原壁修稿。雖然增加了臨摹的工作量,但對保護歷史文物,使臨摹者面壁觀察辨識、深入分析研究具有重要意義。龜茲石窟壁畫臨摹工作顯然更為具體、有序,尤其是眾多扎根西域邊陲的美術院校畢業的專業人才使龜茲壁畫臨摹工作的持續性開展有了保證。通過長期的、大量的龜茲壁畫臨摹和各種方法的積極探索,畫家們尋找到正確的臨摹方法,即進行原大、原色、忠實客觀的臨摹復制壁畫,具體的臨摹操作分為五步畫法:描線稿、作底、勾線、上色和作舊。前輩們還總結出了三種臨摹技法,即:現狀客觀臨摹、整理臨摹、復原臨摹;臨摹還須準確掌握龜茲風、漢風、回鶻漢風三種龜茲壁畫繪畫風格。為了提高摹品質量,不僅要研究掌握壁畫繪制技法,如壁畫的用筆、用色,人神、動植物、圖案、建筑等構圖布局,還要研究壁畫主要內容、時代背景等等,對龜茲壁畫臨摹進一步推進到對石窟藝術、佛教史、圖像學的研究。

克孜爾尕哈石窟30窟《飛天像》(復原臨摹) 50cm×300cm 2014年 郭峰

3.發展期:2009年至今

2009年4月,原“新疆維吾爾自治區龜茲石窟研究所”正式更名為“新疆維吾爾自治區龜茲研究院”。2011年,新疆龜茲研究院恢復美術研究室,研究室的主要工作是開展壁畫臨摹、研究及繪畫創作。同時,工作人員還承擔起研究院的克孜爾石窟檔案中繪制壁畫線描的工作,陸續繪制完成了克孜爾石窟13窟、7窟、17窟、新1窟全窟壁畫線描圖。同年還開展了克孜爾17窟壁畫臨摹,此次工作均采用“局部復原的整理性臨摹”的方式,區別于大多前輩的“現狀臨摹”方法。(因配合上海商務數碼印刷集團在17窟壁畫三維數字化掃描,臨摹工作停止沒有完成)。

2012年4月,龜茲研究院成立壁畫顏料工作室,購置了基本硬件設施,如球磨機、超聲波洗滌機、恒溫干燥機、震擊式振篩機等。美術室的壁畫臨摹顏料也隨之由原來運用錫管裝國畫顏料轉變為使用古代壁畫原材料——礦物顏料,這更有利于摹品相對原壁畫色彩的還原。我們還就地取材,制作了青金石、鐵紅、土綠、土紅及各種土色等十多種礦物顏料用于臨摹壁畫[9]。在使用礦物顏料時,主要是采用明膠作為粘合媒材調和。過去由于條件局限,臨摹壁畫材料大多為水粉、國畫材料,與龜茲壁畫質材不符、不易長久保存。現在臨摹盡量采用原有的礦物顏料。運用了新材料,繪畫的方法和技巧也與之前有所不同,由于礦物質顏料具有不可調和性,要求的顏色種類繁多,在表現色變和作舊的過程中,需要更多經驗和技術,并在臨摹技法上有新的突破性進展。在臨摹中應用現代數碼科技起稿、人工修稿,也使壁畫臨摹造型的準確性上有了進一步的提高。當然,臨摹是一門學問。真正優秀的壁畫摹品是原作精神的再現。

克孜爾石窟98窟《降魔變》(復原臨摹) 160cm×270cm 2016-2017年 郭峰

研究院館藏壁畫均來自克孜爾和庫木吐喇石窟,為了全面展示龜茲壁畫藝術,我們選擇森木塞姆、克孜爾尕哈石窟的壁畫作為臨摹對象,采用了復原臨摹和現狀臨摹方法。近年,龜茲研究院壁畫摹品在國內舉辦了十余次展覽宏揚龜茲藝術以及給后來者對龜茲壁畫的臨摹工作起到了積極的促進作用,在臨摹的研究與創新各方面都做出了比較突出的貢獻。

新疆龜茲研究院的美術工作者在美術研究室初次建立時期努力臨摹、讀釋龜茲壁畫藝術與外來畫家、學者共同研討總結、吸取壁畫臨摹經驗,實踐臨摹技法的探索研究;合并科室編制與取消的一段艱難時期內,他們繼續潛心壁畫繪制技法研究;恢復美術室至今他們有組織地在洞窟進行壁畫臨摹、研究。龜茲研究院之所以有如今各種研究性臨摹方法與成果,首先離不開袁廷鶴、王建林、張愛紅、史曉明、徐永明等前輩畫家對龜茲壁畫臨摹與研究事業取得的成就,也不能忽視后來陸續到龜茲的很多青年畫家的努力,他們大多按照傳統的方式進行學習臨摹,以充實或轉換成自己的藝術表現語言,繼承傳統創造藝術新風。

三、龜茲壁畫臨摹的意義

“壁畫(繪畫)是造型藝術,屬于視覺審美范疇,有關造型藝術的人文精神方面,必須由搞視覺繪畫的畫家去長期地面壁領悟方可體察其中心藝術價值、美學奧妙以及技術性含量。何況,龜茲壁畫是古代藝術的優秀傳統,其間還包含著人文精神的豐富內涵和消逝的歷史信息,這些最基本的文化要素無論如何是機器設備所無法捕捉到的,冷冰冰的數字化技術與情感和審美無緣”[10]。

臨摹為龜茲壁畫保護與研究的重要方式。通過畫家、文物保護工作者們認識、研究,繼承了古代匠師的繪畫技藝,不僅記錄與保存了壁畫被千百年自然力加工過的審美意趣,又能較完整地展現壁畫原本的精神風貌。一幅幅畫面不甚清晰的古代壁畫,經過畫家細心探究的臨摹,往往充滿使觀眾震撼的視覺效果,既有激發觀者思古之幽情的藝術魅力,又在悼古傷今中使眾多文明的碎片得以歷史的還原。此外,緣于龜茲壁畫摹本展覽以及旅游宣傳,更多的人開始關注新疆龜茲石窟;而學界對龜茲石窟的關注則使更多的考古、美術理論研究者拓展了對龜茲石窟考察和研究的新天地。

經過幾代人的不懈努力,龜茲壁畫在臨摹方法上有了更大突破,從畫家以熟悉的白描、素描、色彩對臨寫生等方式到現狀客觀臨摹方法來繪制的大尺幅壁畫;再到用礦物顏料對壁畫色彩質感的真實還原的整理性、復原臨摹方法;再到以攝影、數字媒體技術進行等比例拍攝、拼接用于壁畫臨摹,使得壁畫的臨摹品與原窟壁畫形成“以假亂真”的對應效果,為美術考古、圖像研究提供了真實材料。

龜茲壁畫臨摹不僅是對壁畫的記錄還原,更是一種基于對古代藝術傳承的再創造。現在我們眼前呈現的壁畫遺跡,經過千百年的風吹日曬,已不是古代匠師們作品的原貌。而畫家們有時在臨摹過程中,忠于壁畫現狀進行二次加工,著意解析現有壁畫蘊含的歷史滄桑感,賦予壁畫更為豐富的解讀空間。長期以來,一批批畫家、文物保護工作者投身龜茲壁畫臨摹之中,用他們的實際行動傳承這一重要的文化遺產,取得了令人矚目的成果。我們有理由相信,隨著龜茲壁畫臨摹工作的開展與傳播,會有更多的人將藝術的視角轉移到西域邊陲的龜茲石窟壁畫上,讓這古老的繪畫藝術在現代人的生活中散發出更為神秘、持久的人文價值。■

2號(油畫) 180cm×110cm 2007年 郭峰

12號(油畫) 180cm×120cm 2007年 郭峰

克孜爾石窟4窟《阿阇世王悶絕復蘇》(復原臨摹) 208cm×230cm 2014年 郭峰

注釋:

[1]龜茲石窟現已編號的洞窟有800多個,此外還有未發現及被掩埋于山坡下的洞窟未統計在內。

[2]1933年,德國公布館藏克孜爾石窟壁畫的數量是252塊,328.07平米,出自37個洞窟。此外,據龜茲研究院統計,僅克孜爾石窟就有60座洞窟的近500平方米的壁畫被揭取。

[3]日本大谷光瑞探險隊先后三次在龜茲石窟盜掘壁畫、塑像、文書等各種文物并進行記錄、拍攝、測量、繪圖。1903年4月15日至23日,日本大谷光瑞第一次考察隊的渡邊哲信和堀賢雄在克孜爾調查發掘了各區域的洞窟,還拍攝一部分壁畫和洞窟外景,并記錄測量洞窟。他們在洞窟中清理出少量木簡和文書殘紙。渡邊哲信統計洞窟數目為174個,試圖揭取壁畫,但未能成功,只割走了少量小塊壁畫,日本人首開了在克孜爾石窟割取壁畫的惡劣先例。1912年5月底至6月初,大谷光瑞第三次考察隊的吉川小一郎在克孜爾石窟停留數日,雇傭民工挖掘幾個洞窟,沒有出土文物,便采集了若干壁畫還拍攝、臨摹了部分壁畫。

[4]德國探險隊先后四次在新疆地區進行調查發掘,帶回德國620幅壁畫,達1500余平方米,其中一半以上毀于二戰。

[5]伯希和等人在庫車地區遺址及龜茲石窟發掘了八個月之久,進行了攝影和測繪工作。

[6]別列佐夫斯基兄弟在庫車地區考察了克孜爾等石窟,其中一人彩繪了托乎拉克艾肯石窟的壁畫(臨摹品現藏于俄羅斯艾爾彌塔什博物館)。奧登堡率領的俄國中亞考察隊赴新疆考察,盜掘文物,切割壁畫,隊伍中畫家兼攝影師杜金臨摹了部分壁畫(臨摹品現藏于俄羅斯艾爾彌塔什博物館)。

[7]斯坦因主要在和田地區進行考察、發掘、記錄等工作。

[8]袁廷鶴:《臨畫往事》,《新疆藝術學院學報》2008年第3期,第21~23頁。

[9]克孜爾石窟壁畫顏色是以紅、藍、綠、黑、白、灰六色為主,特別是原壁畫中的藍色——青金石,是我們輾轉從產地阿富汗購買原石磨制的,這種礦物顏料在我國極為少有,在古絲綢之路上其價格堪比黃金。

[10]史曉明:《龜茲壁畫臨摹與文化傳承》,霍旭初主編,《龜茲學研究》(第五輯),新疆大學出版社,2012年,第400~410頁。

克孜爾尕哈石窟