經濟學家熊彼特:在痛苦時代呼喚未來

智宇琛

中國社會科學院

自經濟學產生以來,不同時代的經濟學家們,都在研究總結前人的經濟思想,并憑借對自身所處時代的觀察與思考,探索著人類社會和文明不斷發展進步的經濟規律。著名經濟學家約瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特(1883—1950)是20世紀最偉大的經濟學家之一,在他的著述中,創造性地系統闡釋了經濟增長的真正根源——創新。管理大師德魯克稱他具有“永垂不朽的大智慧”。作為一個德國人,熊彼特生平跨越兩次世界大戰,親身經歷了盛極一時的奧匈帝國的覆亡和納粹德國的興衰。在歷經政商挫敗、親人離去和一系列人生跌宕之后,熊彼特在大洋彼岸美國哈佛大學的劍橋之畔教書育人,并將其璀璨奪目、博大精深的經濟思想付梓成書,在經濟學史上留下了濃墨重彩的一筆,也留下了那個痛苦時代中對美好未來的呼喚和期待。

幼喪慈父,母愛以成

約瑟夫·阿洛伊斯·熊彼特(Josef Aloisius Schumpeter)1883年2月8日出生于奧匈帝國摩拉維亞省邁恩市特里施鎮。小鎮只有45000居民,大多從事農業,原始而質樸的農本經濟中剛剛開始萌生工業的種子。熊彼特的家族在當地是名門望族——他的曾祖父創立了一家紡織企業,他的祖父和父親將其發展壯大,并帶動了當地制造業的發展,他的曾祖父和祖父也擔任過鎮長,整個家族由此擁有了名譽、財富和權力。熊彼特的母親喬安娜出身良好,她的父親是附近的伊赫拉瓦市市立醫院的院長。

幼年熊彼特在家族呵護下成長,但其優渥的生活并未持續多久。在他4歲那年,父親便在一次狩獵中意外身亡,留下孤兒寡母相依為命。熊彼特的母親在丈夫亡故后展現出了可貴的堅強,她嚴格教育熊彼特,并保持著優雅得體的生活。喬安娜深知特里施鎮太小,無法給熊彼特很好的教育和發展空間,于是她帶著孩子搬到奧地利第二大城市格拉茨,在這里,小熊彼特能夠接受更好的教育。當地求婚者紛至沓來,但喬安娜的選擇謹慎而深思熟慮——她絕非貧困之人,因此她的第二次婚姻必須有助于熊彼特進入上流社會。在熊彼特10歲那年,32歲的喬安娜答應了65歲的陸軍元帥西格蒙德·馮·克勒爾的求婚。

當時的奧匈帝國盛極一時,哈布斯堡-洛林王朝立國百年,疆域廣闊。端坐在帝國金字塔頂端的王公貴族左右著國家政治、經濟、社會的發展方向。嫁給享有極高的社會地位和聲譽、能夠自由進出皇宮的馮·克勒爾元帥,母親為熊彼特打開了通向世界最強大帝國最高統治階層的大門。他們全家隨后搬到了首都維也納,住進了位于霍夫堡皇宮和英雄廣場附近指環街(Ringstrasse)的豪宅。在這里,希臘古典式的議會大廈、哥特式建筑的市政大廳、文藝復興風格的維也納大學以及宮廷劇院、皇宮歌劇院、宏大的博物館等,構成了帝國最后階段統一、繁榮的圖景。

在當時歐洲最繁華的首都,熊彼特在母親和繼父的支持下,進入了只有王公貴族才可以進入的特蕾西亞公立學校學習。能夠擔任該校校長的通常是在奧匈帝國國內享有盛譽的杰出政治家和大學教授,這里的子弟畢業后,便可以前往國家高級國務部門任職。學校教授德語、拉丁語、希臘語、英語、法語和意大利語,此外還有數學、地理、文學、自然科學和歷史。希臘語課上使用的教材內容是關于亞里士多德的讀本,而文學課上則要求掌握大段大段的古典散文和詩歌。熊彼特如饑似渴地閱讀和學習各類書籍,高中的最后幾年,他甚至還到附近大學里旁聽。

幼年到青少年時期的經歷,對熊彼特此后的人生及其學術思想影響深遠。特里施鎮從幾乎一成不變、寧靜安詳的農本經濟過渡到資本主義階段的過程,在他心中留下了深刻的印象。1912年出版的《經濟發展原理》一書,是熊彼特經濟思想大廈的奠基石之一。其中,他首先闡述了“穩定經濟”的狀態。在這種狀態下,既沒有利潤也沒有利息,只有工資薪酬以及稀缺土地的地租;同時,因為沒有儲蓄也沒有投資,也就沒有多余的資本,因此也沒有信貸。這種狀態既不存在“企業家”,也沒有“資本家”,只有“靜態的企業領導人”,他們只有工作收入,沒有盈余。這樣的靜態模型有悖于當時幾乎所有的理論——無論是古典主義、馬克思主義、邊際主義還是奧地利學派。但是,今天我們反過去看,這種靜態模型不正是安靜的特里施小鎮在幼年熊彼特心中的投影嗎?

終其一生,熊彼特都沒有得到過父親的關愛和教導——他的母親在他中學畢業后就結束了與馮·克勒爾元帥的婚姻,并從此保持單身。因此,在他所有的著作中,企業家都是作為“偉大的英雄”和“勇敢的騎士”形象出現的。在他的筆下,整個社會除了“靜態的”“享樂的”人之外,還有一種“動態的”“充滿能量的”人,這種人就是企業家。熊彼特認為,這種充滿能量的人熱衷于社會實力、地位和自我的個人能力,富有對成功的喜悅和對勝利的熱情;對于這種人來說不存在“均衡”,只有永不停歇地去尋找新的領域;這種人建立企業帝國和經濟王朝,以設計者和統治者的身份走進歷史;這種人的不知疲倦便是資本主義不會停歇的源頭。不難看出,熊彼特所塑造的“企業家”形象,也正是他心中偉岸的父親的形象。在沒有父親的情況下,他塑造出這樣神圣的角色,并伴隨了他的一生。

熊彼特的母親始終致力于營造貴族的氛圍,勇敢面對生活的艱辛,慎重而富于犧牲精神,用自己的婚姻為兒子鋪就了通往高級精英階層的臺階。在特蕾西亞中學接受了貴族教育之后,熊彼特一生都保持著衣著講究、舉止優雅的生活習慣,即便在負債累累、窮困潦倒的時候也依然如故。他超乎常人的嚴謹滲透了畢生的學術生涯,始終提倡以科學的態度和嚴格的邏輯治學,并且高度重視數學、統計學在經濟學中的應用,同時也保持了歷史和人文社會研究的厚重和優雅。更為重要的是,他曾在家族的織布工廠里度過無憂無慮的童年;體會過和母親孤兒寡母相依為命的艱辛;母親改嫁后,他又重新努力學習適應維也納貴族的生活。這種經歷對他今后的輾轉奔波是一種非常重要的鍛煉:從一個國家到另一個國家,從一種職業跳轉至另一種職業,毫無懼色地踏上冒險的旅程,一次又一次地“到達”和“離開”,不斷創新,永無止境。

熊彼特深知,帝國政界、軍界和外交界的高層職位對于他這樣非貴族出身的人來說根本望塵莫及,因此他必須尋找屬于自己的道路,而這條路最終引領他走向了學術的殿堂。1901年中學畢業后,18歲的熊彼特決定申請攻讀維也納大學法學和政治學學位,開啟了他色彩斑斕的青年生涯。

年少意氣,鮮衣怒馬

1900年前后,正是奧匈帝國最為強盛、穩定和繁榮的時期。延續了近千年的哈布斯堡王朝呈現出持久的祥和,奧地利金幣克朗是當時最為堅挺值價的貨幣,法律體系健全完備;無論是公務員、軍官還是農民、工人,各階層的人們按部就班,收入可靠;所有的家庭都建立了住房、食品、度假、教育、社交等等的預算;覆蓋全面的保險體系已經建立,財產、疾病、災禍等等都有完備的保險……鮮有人會意識到此時距離帝國的覆亡僅有不到20年時間,多數人都生活在平穩、繁榮的社會之中。

國運昌盛,維也納大學作為歐洲乃至全世界最好的高等學府,孕育了一批開宗立派的大師級經濟學家。在熊彼特進入維也納大學的時候,奧地利學派的創始人卡爾·門格爾(Carl Menger,1840—1921)已于1871年出版了《國民經濟學原理》一書。在帝國盛世的圖景中,各種物資產品的供給豐裕富足,人們可以精打細算自己的生活,經濟事務越來越受到重視。因此,門格爾提出的主觀價值論和邊際效用論大行其道,同時其提出經濟學作為獨立理論的觀點也獲得了廣泛認可。門格爾本人也成為奧地利皇子的皇室教師和上議院的終身議員。

繼門格爾之后,弗里德里西·馮·維塞爾(Friedrich von Wieser,1851—1926)、歐根·馮·龐巴維克(Eugen von B-hm-Bawerk,1851-1914)等大師級學者不斷豐富和完善以個人主義、主觀主義、機會成本、邊際主義為核心的經濟學理論體系,舊奧地利學派勢力漸成。維塞爾著有《經濟價值的起源及主要規律》(1884)和《自然價值》(1889)等著作,他也成為了奧匈帝國上議院的終身議員,并且在帝國最后兩任內閣中擔任商務大臣。龐巴維克于1884年出版了《資本與利息》一書之后,就被視為奧地利經濟學界的泰斗級人物;他三次被任命為財政部長,其頭像也被印在了奧地利100先令的貨幣上。

熊彼特非常幸運,在維也納大學學習期間能夠師從如此多位大師。最為重要的是,帝國的繁榮使得這些學術巨匠在構建學術體系方面格局高遠,他們的鴻篇巨著成為了熊彼特學術大廈的參照物,其思想的光芒照耀了他整個學術生涯。這些大師在當時也不會料到,數年之后的戰爭不僅造成了帝國的覆滅,也會使得象牙塔中的舊奧地利學派師生離散,不復當年。而熊彼特這位才華橫溢的學子,將帶著他們思想的火種,在大洋彼岸的美國,繼續經濟學“邊際革命”的偉大事業,為橫行經濟學界近百年的新自由主義學派奠基。

青年熊彼特

時光還很美好,熊彼特還很年輕,向往著更加五彩斑斕的人生。為了搞明白自己究竟想要什么,他決定先來一次旅行。1906年秋,他離開維也納,開始在歐洲的“游學之旅”。在柏林,他參加了著名德國歷史學派經濟學家古斯塔夫·馮·施穆勒的經濟學討論課,結識了許多德國朋友。接著,他又前往巴黎,參觀了久負盛名的索邦神學院。秋天的時候,他抵達英國,在那里停留了整整一年。

走出奧地利學派厚重的大門,熊彼特迫切地想了解經濟學領域的其他大師都在做什么。在倫敦期間,他去拜訪了著名的邊際學派學者、《經濟學》雜志第一任主編弗朗西斯·Y·埃奇沃思,以及新古典經濟學派的統帥人物阿爾弗雷德·馬歇爾。這些大師對于這位維塞爾和龐巴維克的高足來訪也非常高興,不僅熱情地接待他,還與他進行了深入的交流。在信息并不發達的時代,這種訪問交流也意味著經濟學各大學派之間的交融互鑒,對推動經濟學的整體進步非常有意義。

與奧匈帝國相比,英國當時的工業化和全球化程度更高,倫敦的生活也比維也納更加豐富多彩。家境優越、向往上流社會的熊彼特自然不會放過這個機會。他量身定做了幾套高檔英國布料的西服,在倫敦市中心租了一間價格不菲的公寓,還買了一匹馬作為自己的坐騎,每天早晨騎著它穿過海德公園。這無疑很符合倫敦上層社會的節拍,他也因此結交了不少名流顯貴。對于熊彼特來說,此時的英格蘭似乎已經達到了資本主義文明的最高峰。

年輕的熊彼特恣意揮霍著老天對他的恩寵。1907年11月,就在剛到倫敦后不久,他迎娶了比他大11歲的葛萊蒂絲·理查德·西維爾為妻。婚后,為了解決經濟來源問題,他遠赴埃及開羅,在一家意大利律師事務所做律師。到1908年10月他返回倫敦時,已經賺到了足夠的錢以支撐未來幾年的生計。與此同時,他還出版了第一本專著《理論經濟學的本質和內容》。

熊彼特以這本書為敲門磚,在導師龐巴維克和維塞爾的極力推薦下,回到了維也納大學執教,并于1909年秋天獲得了帝國邊遠城市赤諾維茨一所大學的教授職位。雖然不是什么知名學府,但“奧地利最年輕的經濟學教授”這一名號,仍然讓熊彼特意氣風發、躊躇滿志。但是,熊彼特的這種人生道路,并沒有讓他的母親滿意,她了解自己的兒子,也深為熊彼特的選擇而擔心,甚至拒絕出席兒子的婚禮。事實證明,母親的擔心是對的。

熊彼特出版《理論經濟學的本質和內容》一書時年僅25歲,在學術界默默無聞,卻敢于挑戰本應由德高望重的專業人士掌控的領域。熊彼特在這本書的寫作過程中采取的是綜合創新的思路,他把奧地利學派門格爾、維塞爾、龐巴維克等大師的思想與洛桑學派創始人里昂·瓦爾拉斯的一般均衡理論相結合,同時借鑒德國歷史學派大師施穆勒的觀察方法,在向德語區讀者介紹當時主流經濟學理論的同時,也提出了經濟學應作為自然科學,并應對經濟開展動態研究等非常深刻而有遠見的學術觀點。

不可否認,這本書難以掩蓋熊彼特的才華橫溢——他淵博的知識和敏銳的判斷力給學術界帶來了震動。但或許正如熊彼特母親擔心的那樣,他把太多時間和精力放在了新婚、賺錢和享樂上,導致他非凡的才華沒有得到很好的沉淀和打磨。事實上,即便有維塞爾、龐巴維克這兩位在帝國政界、學界有著巨大影響力人物的鼎力支持,保守而厚重的維也納大學的教席教授們對熊彼特的評價也是“目無傳統、恃才倨傲”,以至于不同意將他吸納進教授圈。當時著名的國際理論家馬費奧·潘塔倫里曾經這樣評價此書:“這本書比較冗長,但是不錯,對于德國人來說非常有用,但也沒有包含什么新的內容。”

無論如何,年輕的熊彼特學術人生的第一大障礙已經打破。赤諾維茨地處偏遠(距俄國邊境只有40公里),出身名門的熊彼特對這座幾乎無人知曉的大學并不重視。在這里的兩年期間,他用自己的實際行動證明了他傲慢自負的名聲并非空穴來風。在一次院長召開的全院大會上,所有同事都正裝準時到場,唯獨熊彼特不僅遲到,還穿著一身騎裝,并對院長出言不遜。另一次,他因為圖書館管理員不讓他的學生借書,竟然跑去跟管理員決斗!這些行為都讓他給外界留下了并不太好的印象。當兩年后他申請奧地利僅次于維也納大學的格拉茨大學教授席位的時候,授職委員會對他的評價是:“熊彼特的《理論經濟學的本質和內容》內容空泛,里面全都是些陳詞濫調。只不過經過他一番裝模作樣的刻意強調,才顯得像是什么重大發現一樣。到目前為止,他還沒有搞出一點能跟真正意義上的科學成就沾點兒邊的東西。”

熊彼特能夠在學術上持續前行,最為重要的一點就是憑借他的勤奮與專注。雖然表現得放蕩不羈,但進入學術的世界時,他卻像變成了另外一個人——在帝國的偏遠一隅,廢寢忘食,潛心治學,無論身在何方,這一點他保持了一生。專心致志,再加上外界不斷的打擊,促使他能夠更加沉靜下來,不斷凝結和匯聚他的學術思想,他也因此取得了重大的收獲。

1912年,熊彼特出版了《經濟發展原理》一書。在這本書中,熊彼特以經濟的循環流轉為起點,清晰地闡述了企業家的創新活動在經濟發展中的作用及其與信貸和資本的關系,明確了企業家利潤和資本利息的關系,構建了資本主義經濟運行的基本模型。他并沒有停筆于此,而是從更為宏觀的角度入手,深刻分析了資本主義自身特點導致的經濟危機與經濟周期的關系,探討了國民經濟和資本主義的深層次結構等重大問題,從而建立了動態和長期的、微觀與宏觀相結合的經濟分析模型。不難看出,這本書與《理論經濟學的本質和內容》相比,已經完全不可同日而語。1925年,熊彼特重新修訂了此書,并被翻譯成意大利語(1932)、英 語(1934)、法語(1935)、日語(1937)和西班牙語(1944)等多種版本。

熊彼特著《經濟發展理論》漢譯本

支撐熊彼特前進的另外一個重要因素,就是導師全力以赴的支持。雖然在1911年格拉茨大學教席申請的過程中遇到了學校的阻力,但龐巴維克利用自身的影響力,還是讓熊彼特獲得了教席職位。1911年底,弗朗茲·約瑟夫皇帝在維也納皇宮接見了熊彼特,親自授予他大學教授頭銜——在帝國最后的榮光中,在導師無私的幫助下,熊彼特迎接了青年時代最高的輝煌。他也許不曾料到,這是他最后一次得到這位德高望重的老師的支持和呵護——接下來的人生路上,他將不得不面對更多的坎坷與曲折,而這些坎坷與曲折,也將把他推向新的人生高度。

折戟沉沙,痛失摯愛

熊彼特在格拉茨大學的時間并不長。學校的教授們和學生們都不喜歡他,幾乎沒有人對他的到來表示歡迎。1912年10月,就在熊彼特到任后不久,他的學生們在課堂上集體對他進行“討伐”,并且抗議持續了3周,直到學校出面方才平息。這次學潮驚動了施泰爾馬克州政府和教育部,不滿已久的同事,也紛紛落井下石。熊彼特最初的教授生涯被潑上了一盆冷水。在這樣孤立的環境中,熊彼特日益覺得“水土不服”,于是跟學校商量,暫時到美國哥倫比亞大學擔任客座教授以作為權宜之計。

與此同時,熊彼特不被母親看好的婚姻也出現了裂痕。他的妻子葛萊蒂絲與他共同的愛好僅在崇尚體面優雅的生活方式,以及享受舉辦盛大宴會的滿足感方面,要維持與學者熊彼特的長久感情,僅靠這些是遠遠不夠的。在1913年熊彼特赴紐約任職時,葛萊蒂絲返回了利物浦的老家。雖然熊彼特次年從美國返回時前往英格蘭試圖與她和解,但葛萊蒂絲再也不愿意返回格拉茨。隨之而來的戰爭中斷了他們之間的聯系,音信全無。

熊彼特返回格拉茨大學的時候,奧匈帝國在德國的支持下,以薩拉熱窩事件為借口,向塞爾維亞宣戰。接著德、俄、法、英等國相繼投入戰爭。面對局勢的劇烈變化,熊彼特也躍躍欲試——他認為機遇來臨,自己可以從幕后的學者一躍成為政界的領軍人物。

他早年在維也納的貴族朋友圈此時發揮出巨大作用。在憲法法院大法官海因里希·蘭馬希(后擔任奧匈帝國最后一任首相)的領導下,熊彼特于1916至1917年提交了3份重要的研究報告,他對戰爭對奧匈帝國帶來的危害、戰爭對德意志—普魯士統治帶來的危害、戰爭的災難性后果以及美國參戰的可能性等重要戰略問題進行了深入的研究,并且十分關注帝國統治下多民族問題帶來的影響。憑借這些研究報告,熊彼特在維也納政界聲名鵲起,具有了一定的影響力。在他的維也納大學同學奧托·鮑爾(1918-1934年在奧地利擔任社會民主工黨的副主席)、魯道夫·希法亭(在魏瑪共和國時期兩次擔任財政部長)等人的幫助下,熊彼特開始了短暫的政治生涯。

時年36歲的熊彼特哪里有過一天的政治經驗!他的過往人生,都是在學校和社交場度過的,即便大學里面的人事紛擾他都應對不暇,更何況復雜的帝國官場。他仰慕維塞爾、龐巴維克等導師的高官經歷,卻不知道此時已不是帝國的繁榮時期。戰后的奧匈帝國,面臨著詭譎的國際局勢變化、各民族國家獨立的挑戰和分崩離析的危險,帝國更需要的是經驗豐富、手段老辣的政治家,而不是從書齋里走出來的年輕教授。1919年1月,他前往柏林,到卡爾·考茨基領導的社會化委員會工作;3月他就被任命為財政部部長。熊彼特并沒有意識到一戰之后奧地利面臨的壓力和危險,而是希望將奧地利變成吸引外國資本的金融中心,把剛剛獨立的多瑙河沿岸國家變為一個經濟聯盟。熊彼特浪漫的想法與嚴酷的政治現實格格不入,僅僅7個月后,他的財政部部長職務就結束了。

隨著社會民主黨被排斥出政府,熊彼特和他的一些朋友也退出了政壇,隨后他們獲得了進入銀行的許可。1920年冬天,熊彼特獲得了他一生唯一一次涉足商業的機會——擔任比德曼銀行的行長。他待遇優厚,持有大宗股份,運用自己的經濟學知識,在維也納股票市場賺了很多錢。此時的熊彼特,春風得意,完全沒有把自己繼續看成嚴謹保守的學術人士。他擺出一副紳士的派頭,衣著光鮮,美女相伴,過著紙醉金迷、離經叛道的生活。可惜,好景不長,隨著戰后經濟形勢的惡化,維也納股市在1924年終于崩盤,銀行產生了巨額的虧損。同時,他還被特蕾西亞中學的同學所騙,為之做了高額的商業擔保,從而負債累累。熊彼特辭去了行長職務,帶著一身債務離開了首都。

在政界、商界折戟沉沙之后,傷痕累累的熊彼特又能去向何方呢?學術的世界再一次拯救了他。一位亦師亦友的長者、波恩大學著名經濟理論家阿圖爾·施皮特霍夫知道了熊彼特的情況,便把他拉回了學術世界,為熊彼特爭取到了波恩大學的教授職位。施皮特霍夫不僅僅是熊彼特回到學術道路的引路人,也是他在學術方面的知己。剛剛從柏林和維也納勾心斗角的名利場退出來的熊彼特,在波恩大學寧靜的校園里,和施皮特霍夫共同探討著企業家、創新、經濟循環、經濟周期……這也是對他最好的療傷和休整。

與一直身處象牙塔的施皮特霍夫不同,熊彼特經歷了政商界的奮斗和失敗,更能夠切身地感受到資本主義競爭的殘酷與慘烈。因此,在與施皮特霍夫的討論中,熊彼特天才般的思考再次迸發出火花。在研究資本主義經濟周期的過程中,施皮特霍夫認為在繁榮與衰退之間僅僅只是產生了資本的過度積累,而熊彼特則認為這是“新事物與舊事物并列產生,并在競爭中消除舊事物”的過程——這就是熊彼特著名的概念“創造性毀滅”的由來。

經過人生起伏,熊彼特平靜了很多。他一改昔日桀驁不馴的作風,變得平易近人起來。波恩大學的教授和學生們都很喜歡他,也因為熊彼特高超而獨特的講課方式,波恩大學很快成為青年學子們追求新理論的殿堂。不僅如此,熊彼特還在這里找到了他一生的摯愛、比他小20歲的姑娘安妮·萊辛格爾。這個自信、時髦、讓人喜歡的姑娘在熊彼特最為落寞的時候走進了他的生活。1925年11月,在熊彼特于波恩大學任職后不久,兩人結為了夫妻,朝夕相伴,愛意融融。婚后,他們住進了萊茵河畔一棟漂亮的別墅,過上了一段田園牧歌般的生活,安妮很快懷上了孩子。熊彼特開始著手修訂他的《經濟發展原理》一書,不斷打磨,希望成為學術上的傳世之作。

命運多舛,就在熊彼特剛剛安定下來,準備繼續學術之路的時候,他人生最大的災難悄然而至。1926年6月18日,他接到母親病危的電報,他趕回維也納的第二天,母親就溘然長逝。他把母親安葬在維也納的西清墓地后,就匆忙趕回波恩。在母親去世的打擊下,熊彼特在安妮產前情緒低落,經常與妻子爭吵。1926年8月3日,安妮大出血,送到附近醫院沒多久就母子雙亡。

接踵而至的打擊讓熊彼特幾近崩潰。母親從小含辛茹苦,希望他出人頭地,但一路走來,赤諾維茨和格拉茨的抑郁,未能留在維也納大學的失落,失敗的婚姻,政界和商界的挫敗等等,都未能實現母親的期望。母親晚年獨居在維也納,經濟拮據,度日清寒,很久都沒有添置新衣,甚至食物也經常匱乏。她在經濟上竭盡全力地幫助熊彼特,在精神上也一直關愛著兒子。熊彼特深深后悔,自己浪擲青春,以至于沒有好好報答母親,也沒有實現母親的期望。

熊彼特的兩任妻子差異甚大,葛萊蒂絲出身名門,追求上流社會奢華排場的生活,而安妮則出身貧寒,在熊彼特身陷低谷時仍然對他傾心愛慕。他把安妮埋葬在離家不遠的墓地,在他留在波恩的日子里,他每天都會到安妮墓前,放上一枝玫瑰,獨自一人,念念有詞。

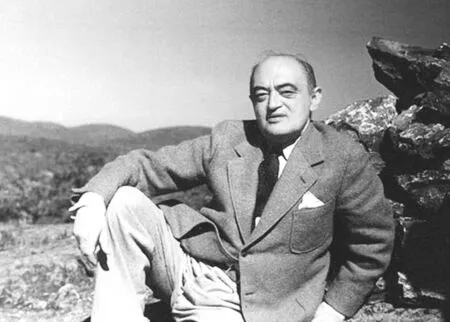

背井離鄉,心安何處

在1932年到美國參加第二次世界大戰之前的數年中,在哈佛大學校園里,經常可以看到衣著考究、行色匆匆的熊彼特的身影。每次經過他在霍利奧克樓的辦公室,都能聽到熊彼特充滿活力和激情的聲音——那是他在給學生答疑。在哈佛經濟研究會和研究生院經濟學俱樂部這樣的學術組織討論會上,熊彼特也經常侃侃而談。他還喜歡經常散步去登斯特堂,并在那里的餐廳吃飯,每次只要他在那里,他的桌子前總是圍著一大群人在進行熱烈討論。

熊彼特

母親和愛妻去世后,熊彼特在波恩度過了非常艱難的時光。他不得不想盡辦法掙錢,以償還在維也納時期所欠的高額債務。從1927年開始,熊彼特受哈佛大學經濟學院院長哈羅德·伯班克和經濟學教授弗蘭·陶西格邀請,多次前往哈佛大學擔任客座教授。他的《經濟發展原理》在歐洲大陸的反響遠不如在美國、日本這些經濟蓬勃興起、企業家大展才華的國度,他在美國也受到了比在德國高得多的禮遇和尊敬。

對于熊彼特來說,離開德國并非易事。當他被命運壓在低谷的時候,是施皮特霍夫教授和波恩大學拯救了他,這里的朋友、同事、學生都跟他相處融洽,陪伴他度過最為艱難的日子。他的情人米婭為他操持家務,使他生活得更加平靜,更加舒適。遠赴美國,也意味著他再沒有多少機會去母親和愛妻的墓前追憶和哀思。所以,盡管哈佛大學多年持續堅持邀請,熊彼特也是反復猶豫,直到1932年才決定到哈佛大學長期任職。他與米婭灑淚而別,于1932年9月18日乘坐“拉克尼亞號”前往美國。在他身后,是已經逝去的奧匈帝國,以及即將進入風雨飄搖和跟隨他終生的歐洲大陸。

相對于古老、傳統的歐洲大學,哈佛大學更加朝氣蓬勃。青年學子們十分渴望能有這樣一個人出現,使他們真正認識里昂·瓦爾拉斯、歐根·馮·龐巴維克、阿爾弗雷德·馬歇爾以及弗朗西斯·埃奇沃思這些傳奇的名字,能生動形象地介紹他們的學說和理論。熊彼特特別喜歡和年輕人在一起,他將很大一部分精力投注在青年學者以及學生身上,定期和他們聚會,在日記里,他把這叫做“小酒桌邊的培養”。他還成立了一個全部由經濟學家組成的小圈子,成員包括愛德華·梅森、愛德華·張伯倫、華西里·列昂惕夫、西蒙·哈里斯、道格拉斯·布朗、奧佛頓·泰勒,他們調侃自己為“七賢會”,后來年輕的戈特弗里德·馮·哈伯勒也參與了進來,這些人構成了新一代的哈佛經濟學研究的中堅力量。就是從那時起,哈佛大學經濟學院緩緩拉開了其學術發展輝煌年代的序幕。

熊彼特到哈佛大學的時候,正值美國1932—1933年大危機的年代。作為從帝國時代跨入現代資本主義時代的經濟學家,熊彼特開始關注經濟周期的規律及成因問題。為此,他花費了7年的時間寫作《經濟周期》一書,他自己給這本書的取名為《對資本主義經濟過程的理論、歷史和統計分析》。在這部鴻篇巨著中,熊彼特追溯了自19世紀中葉到1935年資本主義世界的經濟發展史,對價格、數量、收入、生產、制度、金融等方面的統計數據進行詳細研究,勾畫出資本主義經濟發展的宏大輪廓。

熊彼特指出,資本主義經濟周期由三種周期疊加所致。第一種是長達50年的“康德拉季耶夫周期”,第二種是持續9到10年的“朱格拉周期”,第三種是持續40個月左右的“基欽周期”。每一個周期都包括“繁榮、衰退、蕭條、復蘇”4個階段。在這個模型中,企業家的創新、平衡狀態、競爭、自利行為、預期、信貸等活動相互作用,構成了資本主義周期性發展的動態圖景。理論和歷史細密交織,展示了熊彼特極其博大的知識體系,而且他能夠同時顧及各種主張,提出歷史洞察,提煉內部關聯,使得《經濟周期》成為經濟研究領域一本珍貴難得的著作。

然而,這本著作在1939年問世后,并未得到熊彼特預料中的熱烈反響。當時,世界剛剛經歷了一次災難深重的蕭條,人們需要一條走出蕭條的路,以及指引這條道路的經濟理論。熊彼特并沒有嘗試去滿足人們對經濟學家提出解決方案的期待,而是像神一樣俯瞰著眾生的過去、現在和未來。與之形成鮮明對比的,是建立在宏觀經濟分析框架上的“凱恩斯主義”,能夠通過簡單的幾何和數學結論,提出了迎合大眾對政府期待的經濟政策。事實上,直到今天,這本書的價值也沒有被人充分認識到:其中提出了造成資本主義本身無法克服的經濟亂象的原因,即各種經濟波形之間存在的浪費、低效以及錯誤的預期。人們認識熊彼特的學識,卻沒有理睬他的呼吁,繼續沿著凱恩斯開創的道路前進,至今也沒有回頭。

作為經歷過第一次世界大戰的德國人,熊彼特在二戰期間經常表達出反對戰爭、反對羅斯福的政策、擔憂資本主義前途命運等觀點,這讓他在哈佛大學陷入了孤立的境地。戰爭不可避免地對大學造成了影響,校園里年輕人大大減少了,熊彼特的答疑時間也無人問津。對于他而言,昔日喧囂的校園,現在幾乎變成了荒漠。1940年11月,他尊敬的師長、曾經邀請他到哈佛任教并始終關心他、照顧他的陶西格教授離世;1942年,曾陪伴他走過低谷的親密女友米婭在南斯拉夫被殺害;戰爭期間,他在歐洲的很多朋友、學生陷入困苦甚至死去……1939年到1942年之間,熊彼特落落寡合,悲憤交集。重壓之下,他的才華再次顯示出逼人的光芒,一部在痛苦中呼喚未來的曠世巨著《資本主義、社會主義與民主》橫空而出。

在該書的序言中,熊彼特寫道:“對社會主義這一問題,我做了近40年的思索、觀察和研究,我努力將這些線索、觀察和研究的主要部分以通俗易懂的形式出版。”在這本書的前四章,熊彼特向馬克思表達了敬意。他和馬克思都對資本主義的產生、演變和發展進行了宏大細致的考察,并且都認為資本主義必然滅亡,并將被社會主義所替代。熊彼特認為馬克思的偉大之處在于認識到了資本主義荒野的存在,開辟了新道路,并且證明了一片鮮美草地的存在。在論述社會主義如何替代資本主義的動態分析方面,熊彼特做了大量工作。

熊彼特著《資本主義、社會主義與民主》漢譯本

按照熊彼特的觀點,資本主義創造了過去兩個世紀的經濟進步,過去的增長必須歸功于資本主義經濟秩序。資本主義與其他體制不同,因為它提高并放大了經濟理性,而且是反英雄主義的。隨著資本主義的發展,企業家將逐漸失去創新作用,資本主義企業趨于把進步變成常規。資本主義開始蠶食自己的制度結構,小企業將屈服于大廠商。全社會對資本主義的敵意都將增加,沒有人會認為自己是資本主義的捍衛者,資本主義終將自己摧毀自己。同時,在社會主義條件下,企業生產的數量將使價格等于邊際成本,分配成為官僚性決策,個人將自由地以自己選定的方式花費他的收入。社會主義通過指揮勞動者避免非自愿失業,公共部門與私營部門不存在摩擦,技術進步更快且更有效率。而在社會主義條件下,民主社會達成政治決策的制度性安排,其作用是形成一個工作政府。

熊彼特

雖然熊彼特極力掩飾自己在這本書上所傾注心血的程度,但這并不妨礙這本書在社會各界引起的強烈反響。事實上,這本書的問世意味著在資本主義發展的某一個節點上,熊彼特作為智慧超群的人物曾經為人類發展指出過正確的方向。雖然此后的主流經濟學研究并沒有按照這個方向去走,但是每每當資本主義發生危機的時候,人們都會重新回想起熊彼特曾經闡述的觀點。令人嘆息的是,當時的人們并沒有機會認真思考這個問題。

命運之神再次眷顧了熊彼特。在50歲那年,他遇到了第三任妻子伊麗莎白·布迪·菲魯斯基。伊麗莎白自己就是經濟學家,因此她能夠理解熊彼特的思想,幫助他完成很多艱難的研究工作。同時,她也是出色的家庭主婦,并且深愛著漸漸老去的熊彼特,將他的生活打理得井井有條。熊彼特搬進了伊麗莎白在塔科尼克帶有花園的大房子,她為他打造了舒適的書房,成為熊彼特晚年研究學術的安身之所。

熊彼特一生都非常重視數學在經濟學中的應用,并將其視為經濟學成為科學的重要手段。他曾經花了很多精力,試圖構建支撐自己理論的數學模型,但從今天看來,這種努力無疑跨越了時代。在生命的最后10年中,熊彼特自知時日無多,因此將主要精力放在了《經濟分析史》的寫作上。直到去世,他都未能完成這部書稿,幸好伊麗莎白幫助他整理了遺稿,并最終付梓成書。

熊彼特的第一本專著是《理論經濟學的本質和內容》,這是他新婚燕爾的時候,在倫敦與開羅之間奔波的路途中匆忙寫成的綜合奧地利學派、邊際學派學術思想的一本書。在當時的情況下,熊彼特關于經濟學理論研究的思考并沒有得到充分的表達。在人生最后的歲月里,在歷盡滄桑、閱歷豐富之后,熊彼特再次回到經濟學思想研究的起點,為自己的學術道路畫上了一個圓滿的句號。

在《經濟分析史》的第一篇,熊彼特概述了他對經濟學、經濟學家和經濟學史的看法。他認為,一種新理論或舊理論是對是錯,有用沒用,并不重要,經濟學也是如此;犯錯誤、積累和拋棄別人難以理解的思想,再加上“老教授的葬禮”,就是科學的進步過程。第二篇從柏拉圖一直寫到亞當·斯密,第三篇從亞當·斯密到邊際效用學派和馬克思,第四篇包括了從1870年到1914年期間的經濟學研究,第五篇并不完整,包括了凱恩斯等在內的新的經濟研究情況。這本書幾乎涵蓋了自從有文字以來所有的經濟學思想史,介紹了各種經濟思想的背景以及在此基礎上的分析和理解。

帶著偉大的毅力和決心,熊彼特在世界各地的圖書館刻苦鉆研,德、英、法、意、西、拉丁、希臘等各種語言的原著、觀點、論文都被他囊括其中,連點成線,條分縷析。《經濟分析史》出版以來,作為理論史的經典著作,其地位經歷幾個時代,絲毫不曾動搖。熊彼特出生的古老帝國早已滅亡,然而他帶著歐洲傳統的人文氣息,歷經磨難,背井離鄉,終于在大洋彼岸大器晚成,成就為態度高雅的文藝復興式人物。

1950年1月7日,星期六的晚上,熊彼特做完研究,放下鉛筆,倒空衣袋,閱讀著一本希臘文的歐里庇得斯戲劇沉沉睡去,再也沒有醒來。在這本攤開的書上,我們或許會讀到這句話:

世上只有一件東西,能始終經受住生活的沖擊:一顆寧靜的心。

——歐里庇得斯