胡適四題

陳子善

從胡適《老鴉》手稿說起

胡適的《嘗試集》是中國新詩的開山之作,一九二○年三月亞東圖書館初版,同年九月再版,一九二二年二月三版,一九二二年十月“增訂四版”。再版、三版和“增訂四版”均有增刪,“增訂四版”最終成為《嘗試集》定本,至一九三五年八月已印行十二次。

《嘗試集》的增刪,堪稱中國現代文學史上一道奇特的風景,可作為專題研究。按胡適自述,除了他自己修訂,幫他“刪詩的朋友”先后有任鴻雋、陳衡哲、魯迅、周作人、俞平伯、康白情、蔣百里等幾位(《〈嘗試集〉四版自序》)。《魯迅全集》總共只收入兩通魯迅致胡適的信,其中一通就是專門討論《嘗試集》刪詩的。據粗略統計,“增訂四版”所收詩與初版相比,已變動(包括刪除、增補和多次修改等)百分之七十左右。這固然說明胡適虛懷若谷,也說明了新詩草創階段審美標準的不確定性。而迄今尚無一部較為完備的《嘗試集》匯校本,也不能不說是中國現代文學版本研究的一個重大缺陷。

《嘗試集》各版始終保留的新詩里,有一首《老鴉》,也即第二編第二首,第一首是《鴿子》。這兩首詩歷來被認為是《嘗試集》中具“胡適之體”新詩特色的佳作,胡適自己也公開聲稱,《老鴉》是他“自己承認”的“十四篇”“白話新詩”之一(《〈嘗試集〉再版自序》)。《老鴉》最初詩題為《詠鴉與鴿》,之所以這樣說,是因為《嘗試集》第二編手稿出土,使我們首次見到了《老鴉》完整的初稿:

《嘗試集》扉頁上的增刪記錄

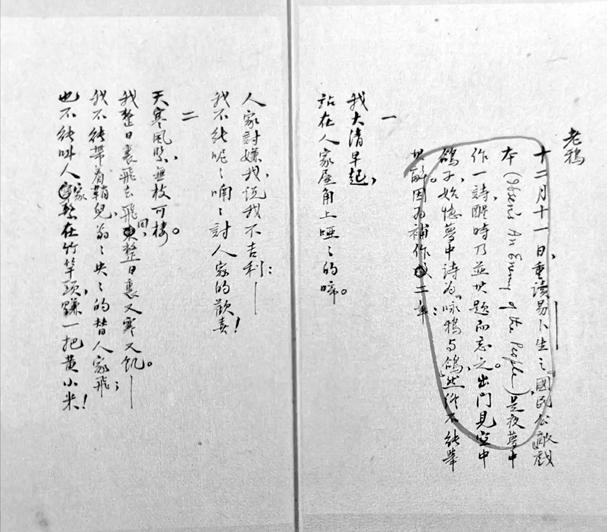

《老鴉》手稿

十二月十一日,重讀易卜生之《國民公敵》戲本(Ibsen?s An Enemy of the people),是夜夢中作一詩,醒時乃并其題而忘之。出門見空中鴿子,始憶夢中詩為《詠鴉與鴿》,然終不能舉其辭。因為補作二章:

一

我大清早起,

站在人家屋角上啞啞的啼。

人家討嫌我,說我不吉利:—

我不能呢呢喃喃討人家的歡喜!

二

天寒風緊,無枝可棲。

我整日里飛去飛回,整日里又寒又饑。—

我不能帶著鞘兒,翁翁央央的替人家飛;

也不能叫人家系在竹竿頭,賺一把黃小米!

《嘗試集》中的詩大致按寫作時間先后編排,《老鴉》未落款,但其后一首《三溪路上大雪里一個紅葉》落款時間是“六年十二月二十二日”,由此或可推斷此詩應作于小引中所說的“十二月十一日”之后一天,即一九一七年十二月十二日。兩個月后,《老鴉》刊于一九一八年二月《新青年》第四卷第二號,是胡適最早發表的一批新詩之一。發表時小引略有改動,刪去了《國民公敵》的英文作者名和劇名,并在“《國民公敵》戲本”之后增添了“欲作一詩題之”一句。二章詩字句也有數處改動,“人家討嫌我”改為“人家討厭我”,“整日里又寒又饑”改為“整日里挨饑”,“我不能帶著鞘兒,翁翁央央的替人家飛”改為“我不能替人家帶著鞘兒翁翁央央的飛”。這些修改,疑為《新青年》編輯錢玄同所為,錢玄同后來為《嘗試集》初版本寫了序。

有趣的是,《嘗試集》初版本問世時,收入書中的《老鴉》又有改動。最大的改動是刪去了小引,這應是胡適本人的主張,也可從手稿上紅圈圈去小引為證。其次是兩章詩全部恢復了初稿原貌。換言之,胡適并不認同《新青年》刊出時的這些修改,所以才有重返初稿之舉。到了“增訂四版”,仍完整保持了初版本的改動。

不過,《嘗試集》未能保留《老鴉》最初發表時的小引,實在有點可惜。胡適寫新詩喜歡在詩前有小引或在詩末有跋,《嘗試集》初版本保存最多,“增訂四版”仍有不少,但《老鴉》收集從一開始就刪汰了小引。其實,這則小引特別有意思,原來胡適當時沉浸在創作新詩的興奮之中,不斷地“嘗試”,連晚上做夢也在“嘗試”,而且竟然完成了,只不過醒后并其題均忘,盡管又憶起詩題,全詩畢竟無從憶起,而《老鴉》正是在這樣的背景下的再嘗試。胡適這個寫詩過程可作為《嘗試集》的一個生動注解。

一首《老鴉》尚且如此,《嘗試集》版本變遷的復雜可見一斑。

胡適藏《域外小說集》初版本

二○一三年八月,廣西師范大學出版社出版了四卷本《胡適藏書目錄》,北京大學圖書館和臺北胡適紀念館合編。最近翻閱這套大書,有不少有意思的發見。

胡適一九四八年十二月匆忙離京時留下,后于一九五七年六月簽署遺囑全部捐贈給北京大學的藏書中,有一部兩冊魯迅、周作人合譯《域外小說集》,一九○九年三月和七月東京神田印刷所印,署“會稽周氏兄弟纂譯”,“發行者 周樹人”,上海廣昌隆綢莊寄售。第一冊和第二冊扉頁均有內容相同的胡適毛筆題記:

民國七年 ?周啟明先生贈 ?適

《域外小說集》初版本封面

《域外小說集》初版本在中國現代文學史上地位極其顯赫。不僅因為此書的翻譯,使“異域文術新宗,自此始入華土”(魯迅《〈域外小說集〉序言》),從而對周氏兄弟的文學事業和中國新文學進程,都是早期特別值得珍貴的文獻,更由于此書當時在中日總共只售出四十余冊,后來又因寄售處失火,“書和紙板都連同化為灰燼”(魯迅《域外小說集》,群益書社新版序),流傳稀少,“幾乎成了新文學中的‘罕見書,有資格放入新式黃蕘圃的‘百宋一廛里去了”(唐弢《晦庵書話·〈域外小說亼〉》)。所以,胡適竟也收藏了一部,以前一直不知道。

胡適題記說,他這套《域外小說集》是“民國七年”也即一九一八年由“周啟明先生贈”,這就產生了一個有趣的問題,胡適一九一八年日記不存,已無法查考,周作人日記中有無贈送此書的記載呢?查遍周作人一九一八年日記,只有三月十五日下午“回至校與適之談,七時返寓”和九月二十七日“寄適之函交隨想錄”等寥寥數條,并無贈胡適《域外小說集》條。那么,不是周作人失記,就是胡適記錯了。

于是再查一九一七年周作人日記,果然有了圓滿的答案。周作人一九一七年九月四日被蔡元培正式聘為北京大學文科教授(參見周作人《知堂回憶錄》之《蔡孑民[一]》),九月十九日周作人日記云:“至大學訪蔡先生,取旁聽規則一紙,同君默往看宿舍,遇胡適之君。”這應是這兩位五四新文學代表的首次見面,彼此印象也一定不錯。一個多月后,也即一九一七年十月二十四日周作人日記云:

廿四日陰。上午往大學,因無講義停講。訪蔡先生,觀龜甲獸骨文字。下午雨。至壽宅,留飯,二時返。得霞卿即日函。寄玄同函,以《域外小說》二部留校轉交劉胡二君。

這就再明白不過地顯示,周作人一九一七年十月二十四日致函同在北大文科執教且往來甚密的錢玄同,把《域外小說集》二部留在北大托交“劉胡兩君”,劉即劉半農,胡即胡適也。其時,他們都已經或將要是《新青年》同人了。由此可確定,胡適在所藏《域外小說集》上的題記應是后來補寫,記錯了一年。

周作人贈送胡適的《域外小說集》,無疑是周、胡友誼開始的證物。據周作人日記,他當時還把《域外小說集》初版本分贈其他友好。一九一七年八月三十日“遇君默,便交予《域外小說》二冊”。一九一八年四月三日“得陶孟和君函,索《域外小說集》”,次日“下午往校,致陶君函小說集二本”。一九一八年十二月一日還“以《域外小說集》四部交半農代售”。然而,這些《域外小說集》恐都未能保存下來。胡適這部《域外小說集》卻得以幸存,無聲地見證著五四初期這兩位風云人物的文字交。

胡適藏書中的周氏兄弟

胡適豐富的藏書中,如果缺少周氏兄弟的書,那是不可想象的。前已介紹過胡適收藏的周氏兄弟合譯的《域外小說集》,不妨再來看看周氏兄弟的其他著譯。

先說周作人。胡適收藏的周作人的書真多。從早年到晚年,所在都有。除了與魯迅合譯的《域外小說集》,最早的一種是一九二○年北京大學出版部初版的翻譯小說集《點滴》,書上有胡適的圈劃;最晚的一種是一九六一年香港三育圖書文具公司初版的《知堂乙酉文編》。這兩種書上都有多處胡適紅筆注記、校改和圈劃,說明胡適認真讀過。有圈改的當然不止這兩種,一九二七年北新書局出版的周作人的代表作《自己的園地》上也有胡適多次的紅筆注記與圈劃。

同為五四新文學運動的倡導者,周作人與胡適的關系非同一般,這在周作人贈送胡適的著作中也體現出來了。在胡適所藏周作人著譯中,將近一半有周作人題簽。一九二九年上海北新書局初版《永日集》封面題字:“贈適之兄 作人 十九年二月一日”;一九三二年上海開明書店初版《看云集》扉頁題字:“適之兄惠存 作人 廿一年十一日”;一九三四年上海北新書局初版《夜讀抄》環襯題字:“適之兄教正 作人 ?十一月廿四日”;一九三五年上海北新書局初版《苦茶隨筆》封面題字:“文既不足觀,又多錯字,奈何。適之兄 作人 廿四年十一月十一日”;一九三六年上海良友圖書公司初版《苦竹雜記》環襯題字:“適之兄一笑 作人 三月廿五日”;一九三七年上海宇宙風社初版《瓜豆集》環襯題字:“奉贈適之兄 作人 廿六年三月廿八日”。這些題字顯示了兩人友情的深厚。之后,胡適藏書中,雖然還有《藥堂語錄》《藥堂雜文》《秉燭后談》等淪陷時期的周作人著作,已都不是周作人的題贈本了,這完全可以理解。因為那時胡適已遠離北平,戰火紛飛,周作人即便題贈也無從郵寄了。

再說魯迅。現存胡適藏書中,魯迅生前出版的著作只有寥寥數種,即一九二三年北京新潮社版《吶喊》(初版還是再版,不詳)和《中國小說史略》兩種(1924年北京大學新潮社初版下冊和1927年北京北新書局第四版上下冊合訂本),還有魯迅輯錄的一九二六年北新書局初版《小說舊聞鈔》。《吶喊》是魯迅代表作,胡適曾在《五十年中國之文學》中高度評價《吶喊》所收的小說。《中國小說史略》等則自然與胡適當時也在研究古典小說相關,《中國小說史略》下冊上還有胡適的朱筆圈劃。

還應指出,胡適所藏《中國小說史略》和《小說舊聞鈔》有好幾種不同的版本。胡適還收藏了幾乎全套的一九四一年上海魯迅全集出版社初版《魯迅三十年集》,其中就有《中國小說史略》和《小說舊聞鈔》。不僅如此,他還收藏了一九五三年北京人民文學出版社版《中國小說史略》和《小說舊聞鈔》,兩書上都有胡適的批注圈劃,也說明他認真讀過這兩本書。在這一版《中國小說史略》末尾,胡適還用藍筆寫下了一段批語:

魯迅此書是開山之作,有工夫,也有見地。但他舉各書的例子,尤其是白話小說里的例子,都很少有趣味的文字,往往都不夠代表各書的作風。

胡適 ?四四,二,七

胡適這段批語自可見仁見智,但無論是首肯還是批評,均應視為出于學術,出于真心。

胡適藏書中的徐志摩

徐志摩與胡適相差僅六歲,但他視胡適為“老阿哥”“前輩”,敬重有加。胡適呢,同樣看重這位杰出的新詩人。他倆在《現代評論》上攜手,后與其他友人合作創辦《新月》、新月書店以及平社,而保存下來的胡適藏書中有不少徐志摩著譯又是一個明證。

胡適收藏的徐志摩著譯蔚為大觀,計有:新詩集《翡冷翠的一夜》(1927年新月書店初版)和《猛虎集》(1931年新月書店初版)、散文集《巴黎的鱗爪》(1930年新月書店再版)、小說散文集《輪盤》(1930年中華書局初版)、劇本《卞昆岡》(1928年新月書店初版,與陸小曼合著)、翻譯小說《瑪麗瑪麗》(1928年新月書店再版,與沈性仁合譯)。徐志摩逝世后,胡適又收藏了他的《愛眉小札》(1936年良友圖書公司初版)和《志摩日記》(1949年晨光出版公司三版)。一九五六年臺灣啟明書局印行的收入徐志摩譯文的《理想的家庭》(曼殊斐爾等著)和《新夫婦見面》(泰戈爾等著),胡適也有藏。連偷印本《徐志摩選集》(1936年萬象書屋版),胡適都有藏,還用黑筆作了批注。當然,《北晨學園哀悼志摩專號》一書,胡適也不會不藏,這是徐志摩逝世后出版的唯一的紀念集。

徐志摩在《猛虎集》上的題詞和胡適在徐逝世后的題詞

不僅如此,胡適藏書中還有一九三○年北京書局版《古史辨》第二冊,扉頁題字“志摩先生評正 ?顧頡剛敬贈”,想必是作者托胡適轉交,胡適未及轉交而留存。另有一九三一年群眾圖書公司版的劉毓盤著《詞史》,環襯題字:“志摩我哥惠存 弟猛濟贈”,當為徐志摩轉贈胡適者。這兩本書用另一種方式見證了胡徐兩人的友誼。

特別應該提到《翡冷翠的一夜》和《猛虎集》兩書。前者環襯有徐志摩題字“適之老阿哥指教”,后者環襯也有徐志摩題字“適之前輩教正”,可知它們都是徐志摩贈送給胡適的。而在徐志摩逝世后,胡適重讀兩書并分別題了詞,足堪玩味。《猛虎集》上的題詞較長,竟有兩段:

一九三一年九月十九日志摩來北京,送我這本詩集。兩個月之后—十一月十九日—他死在飛機上。今夜讀完此冊,世間已沒有這樣一個可愛的朋友了。

適之 ?一九三一,十一,二九。

你已經飛度萬重的山頭,去更闊大的湖海投射影子。

志摩的詩 ?適之寫 ?他死后第十一日

《猛虎集》之《獻詞》詩中第三節是如下四行:

他抱緊的只是綿密的憂愁,

因為美不能在風光中靜止;

他要,你已飛度萬重的山頭,

去更闊大的湖海投射影子。

胡適特意抄錄了此節后二句,以寄托對徐志摩的哀思。

《翡冷翠的一夜》上的題詞則為:

此集內好詩甚少,今天重讀了頗失望。 適之 廿,十一,卅(摩死后十二日)

接連兩天,胡適重溫徐志摩的詩并寫下感想,可見他對徐志摩懷念至深。但《翡冷翠的一夜》上的題詞是批評徐志摩的詩,直言不諱,可惜徐志摩已不知道了。平心而論,《翡冷翠的一夜》中自然有好詩,有名的有《偶然》,還有《丁當—清新》《“這年頭活著不易”》《海韻》《廬山石工歌》等,都收在此集,胡適“失望”表明取舍標準不同。聯想到徐志摩一九二八年一月六日日記中有一句“適之最愛替人出主意(愛刪我整段的詩)”,也可證兩人的新詩觀還是有差異。

胡適藏書中的徐志摩引人遐思。