印尼對華外交政策評析

——不對等關系下如何爭取國家利益

[印尼]西斯萬托

關鍵字:外交政策;權力失衡;國家利益

一、問題的提出

1950年7月,印尼和中國建立了外交關系。如史記載,印尼是東南亞各國中第一個與中國建立外交關系的國家。不過,兩國關系的發展歷經起伏,在經歷蜜月期后,也曾長期處在斷交狀態。在蘇加諾時期,雙方關系發展進入蜜月期。由于與馬來西亞在政治上處在對抗狀態,印尼被孤立于國際社會中,而這使印尼的外交政策向中國傾斜。這些傾斜政策在諸多合作中得到體現,例如,1960年與中國就雙重國籍問題達成協議;1961年又與中國簽署雙邊友好協議,且雙方高級官員密切互訪。經濟方面,中國政府1958年向印尼提供了4100萬美元的經濟援助;1959年印尼被選為1962年亞運會舉辦方后,中國對印尼的運動場館建設施以援手。鑒于此,1965年8月17日,印尼時任總統蘇加諾在演講中提及“雅加達-北京軸心”,而這無疑標志著雙方關系達到了頂峰。然而,在蘇哈托上臺并改變印尼外交政策方向后,印尼與中國的關系隨即跌入低谷。1965年“九三〇事件”后,印尼蘇哈托政府對華疑慮重重,隨后在1967年的10月斷決了同中國的外交關系。此后,印尼用了近23年的時間才與中國恢復了外交關系。對此,富蘭克林·溫斯泰因(Franklin B.Weinstein)則認為,印尼此時處理對華關系的考慮主要有二:其一是印尼依然把中國當成是國家安全的威脅;其二,印尼希望以斷絕對華關系吸引西方的關注、援助和借款,而這已然成為印尼此時的重要國家利益。

在斷交時期,印尼和中國的關系處在一種罕見的狀態中,也即兩國雖然在政治安全領域沒有合作,但是在貿易方面依舊在經第三方(比如香港)進行著有限的貿易往來。此后,印尼和中國關系的和緩與復交在20世紀80年代末迎來了時機。印尼有意成為1992年不結盟運動的主席國,印尼和中國領導人也就有了見面的機會。1989年在裕仁天皇的葬禮上,印尼時任總統蘇哈托同中國時任外交部長錢其琛進行了第一次接觸。這次接觸中,雙方再次就五項基本原則——互相尊重領土完整,互不侵犯,互不干涉內政,平等互助,和平共處形成共識,并愿意以此指導兩國關系。在此基礎上,1989年8月8日,在蘇哈托和中國時任總理李鵬的見證下,兩國外長于雅加達總統府共同簽署了關于兩國外交關系正常化的諒解備忘錄。兩國關系實現正常化以后,雙方雖然在各個領域開始建立和發展合作關系,但依然面臨諸多考驗。其中一個問題就是印尼依然把中國視為威脅,印尼甚而有時會對中國產生疑慮。最明顯的體現就是1966年關于禁止和解散印尼共產黨的法令依然有效,以至于1994年4月在棉蘭發生了騷亂,1998年在雅加達的騷亂最終甚至演變成了反華暴行。

值得慶幸的是,新世紀后的氛圍越來越有利于兩國之間的合作。印尼在經濟領域和政治安全領域需要中國這個合作伙伴,中國亦然。互相需要和國家利益的交織成為了兩國在各個領域進行雙邊合作時的首要考量。中國作為一個大國與作為中等強國的印尼具有開展互利合作的潛力。但是,印尼方面認為,在雙方的合作中,不對等的權力關系會使中國獲得更多的國家利益,或者說,雙方的合作會造成對印尼的不公正。同時,在區域政治動態中,把中國視為亞太地區威脅的論斷在印尼依然存在。這種威脅論的依據是中國在區域的種種自信的舉動,如增加軍事預算、在南海舉行軍事演習及南海紛爭。出于此,印尼雖然需要同中國加強雙邊關系,但迄今對中國的警惕聲音在印尼依舊存在。基于以上問題,本文的問題是:其一,印尼對華的外交政策是怎樣的?其二,印尼對華外交政策有怎樣的機遇和挑戰?其三,印尼對華外交戰略在未來應該有什么樣的發展?

二、核心概念與研究方法

(一)“大國”和“小國”的理論劃分

在國際關系研究中,學者們根據國家實力的大小把國家分為幾類范疇。戴維·馬雷斯(David R.Mares)在處理國際關系時,把國家分為4個范疇:第一類,超級大國。這類國家無論是在兩極或多極體系中,還是霸權體系下,都有能力制定國際規則并能控制國際體系;第二類是大國,這類國家有能力通過單方行動對國際體系施加影響,但是不能單方面改變國際體系;第三類是中等強國,這類國家無法通過自身的國家力量對國際體系施加影響,但是擁有足夠的資源,能夠通過同少數幾個國家的聯合來影響國際體系;第四類是小國,這類國家不能通過自身的國家力量對國際體系施加影響,只能與多數國家進行聯盟,而在這個聯盟中,該國即使同其他國家力量聯合起來也不能夠對該聯盟施加影響。

除上述的理論劃分外,也有根據國家的強弱來劃分的方法。在邁克爾·漢德爾(M ichael I.Handel)看來,國家的強弱主要根據兩個維度:其一,由軍事實力和地理位置形成的內部實力;其二,有和別國結成正式同盟的能力以及在大國和小國之間的關系中不均衡的地位而形成的外部實力。

基于以上理論,我們對中國和印尼進行國家類別劃分。依據前述觀點,中國屬于大國,印尼的各項特征和實力都屬于中等國家。這樣的劃分基于兩國各自的實力和特征以及各自行為在國際上的影響力。兩國因為屬于不同的實力級別,所以擁有不同的談判地位。理論上來說,中國作為國家類別中較大的國家,具有更高的談判地位;而印尼作為國家類別中較小的國家,擁有的談判地位就較低。具有了更高的談判地位就意味著中國更容易獲取國家利益;相反,擁有談判地位較低的印尼在爭取國家利益的時候就相對困難。談判地位的低下意味著印尼在外交政策上選擇和騰挪的空間會更少。

(二)研究方法和技巧

本研究所關注的研究對象,時間跨度從改革時期的1998年到2016年。在這一時期,無論是哈比比政府時期,還是瓦希德和梅加瓦蒂時期,印尼與中國的關系隨著印尼政治民主化進程的推進得到了發展。包括蘇西洛總統任職的10年時間,印尼和中國簽署了兩個戰略協議——2005年確立的戰略伙伴關系及2013年建立的全面戰略伙伴關系,而這則大大提升了印尼-中國關系。當然,佐科總統時期的兩國關系也是本文的研究重點,只是研究的時間范圍截至2016年。

本文的研究方法為定性研究,分析方法為描述分析。論據來源有4種:其一,關于印尼-中國關系的書籍、期刊、雜志、研討會、論文和報紙;其二,采訪對印尼-中國關系有深刻見解的相關人士,采訪內容包括經濟、政治和安全;其三,與一線相關人員進行討論,這些人員包括在政府機構、外交機構和學術機構中的一線人員,也包括在印尼的外國組織代表及記者;其四是現場調研,筆者在中國北京與研究印尼-中國關系的專家進行了探討。

三、印尼-中國雙邊關系的實力圖

盡管印尼和中國的雙邊關系在特定時期發展緩慢,但是兩國國內的政治變化促使兩國關系向好發展。一方面,中國對于在印尼華人的政策發生了轉變;另一方面,印尼在新時期的對外政策也漸趨向務實主義發展,上述的政策轉變極大地促進了兩國關系的發展。中國政府對1994年發生在棉蘭的騷亂的表態,被印尼認為是干涉了本國的內政;而中國政府對1998年發生在雅加達的暴行官方表態是:這是印尼的內政。瓦希德總統執政后,印尼政府對印尼華裔放開了更多的一直被限制的政治和文化權利。2000年12月,瓦希德政府也加入了包括中國、澳大利亞、印度、巴布亞及新幾內亞、東帝汶和新西蘭在內的西南太平洋對話。兩國的良好關系也顯現在雙方高級官員的互訪級別和頻率上,以及經濟、社會文化和防御技術的合作上。兩國關系的增強表現為蘇西洛總統時期戰略伙伴協議和全面戰略合作伙伴協議的簽署,而這一關系在佐科政府時期得到了進一步加強。

印尼作為一個中等強國,擁有足夠的政治資源來應對影響印尼-中國關系的外部因素。事實上,印尼對華政策與其戰略環境條件密不可分,在這種情況下,中美在政治安全和經濟領域的競爭是影響印尼對華政策的外部因素之一。無論是跨太平洋伙伴關系(TPP)與區域全面經濟伙伴關系(RCEP)之間的合作表現出來的經濟競爭,還是在南中國海的“拉鋸戰”以及美軍在澳大利亞北部的駐扎表現出來的政治安全競爭,其實都是針對中國的。作為中等國家的印尼,傾向于運用外交手段并憑借東盟這個區域組織的力量,來確保兩個大國的競爭不會影響到區域穩定。例如,佐科執政以來,印尼盡管依然重視同中國的關系,但是認為自身的經濟利益不能妨礙到地緣政治和國家的區域安全。這一點可以從佐科就2016年納土納海域的3次“侵犯”事件的表態就可以看出。也即,印尼不僅發表外交言論來宣示主權,而且通過在該海域采取行動來宣示國家存在。

不過,印尼同中國的雙邊關系依然面臨著實力不對等的問題,這對印尼極為不利。雙方實力的不對等可以在兩國的政治、軍事和經濟實力上表現出來。這3方面的實力是衡量兩國國家實力的重要因素,并直接影響著兩國維護各自國家利益的能力。這3方面的實力小,這個國家維護國家利益的能力就弱;反之,維護本國利益的能力就強。因此,這些實力極具戰略性。具體請參見表1、表2和表3。

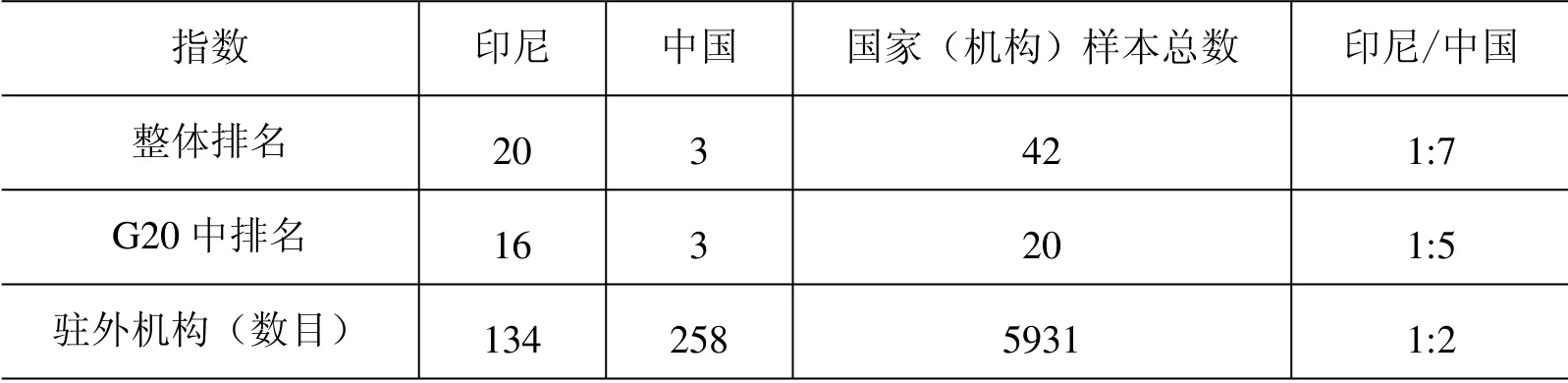

表1 2016年全球外交指數

表1清晰地顯示出了印尼和中國的全球外交實力。兩國的全球外交實力整體排名差異巨大,中國的外交實力排名與印尼外交實力排名的比率達到7:1。兩國的外交實力指數差異最小的是駐外機構數量。這個指標上,中國是印尼的兩倍。從這些數據我們可以得出:中國的整體全球外交實力超出了印尼的150%。

表2 世界軍事力量對比

表2顯示出了印尼和中國的軍事實力。兩國差異最大的指數是國防預算,中國為其軍隊提供資金能力的指數是印尼的25倍;兩國差異最小的指數是整體排名和軍艦數量,這兩個指數中,中國的指數僅超過印尼相應指數的3倍。從表2中的數據我們得出:平均而言,中國的軍事整體實力指數超出印尼對應指數的62倍。如果把顯示國家力量的這兩個因素并列來看,差異就非常明顯了:中國的全球外交實力指數僅超出印尼1.5倍,而中國的軍事實力指數卻超出了印尼62倍。

表3 2014-2016年印尼和中國的經濟實力

表3顯示了印尼和中國的經濟實力差異。兩國在國民總收入這個指數上的差異達到11倍,印尼的國民總收入僅在千億元級別,而中國的國民總收入則達到了十萬億級別;然而,兩國在全球競爭力指數上的表現幾乎一樣,印尼排名為第34,中國排在了第28位,只差了6位。

印尼和中國實力的不對等關系也反映在投資領域,兩國的投資(能力)也不均衡。自1979年實施改革開放政策以來,中國就成了全球資本的投資目的地。隨著改革開放的發展,中國不僅僅吸收國際投資,同時還向包括印尼在內的其他國家進行投資。比如,在2009年,印尼在華投資僅為11.17億美元,這個數據僅為東盟六國在華投資價值的2.4%。不過,中國承諾的對印尼的投資同樣相對地低于對其他東盟國家的投資。就在同一年,中國對印尼的投資額為5.92億美元,占中國對東盟投資總額的10%。從2011年到2016年的第二季度,中國的投資總額在印尼吸納的國外直接投資中排名第10,這期間,中國對印尼的承諾投資額為528億美元,但是落實的投資只有30億美元。

不僅如此,兩國之間的實力不對等還清晰地體現在印尼和中國不均衡的對外貿易關系中。比如在2016年,印尼從中國進口(的數額)遠遠要高于對華出口。印尼從中國進口總額達308億美元,相反,印尼對華出口僅有167.9億美元。印尼對華貿易的逆差已經引起了印尼政府的擔憂,如若再不提高印尼商品的競爭力,中國商品將會日益占據印尼的國內市場。2011年,印尼政府嘗試著在中國-東盟自由貿易區框架下進行重新談判,而印尼的擔憂在這一過程中表現得尤為明顯。需要指出的是,印尼做出的談判努力最終擱淺,這也恰恰說明了在實力的不對等下,印尼可采取的手段極其有限。

四、結語:“中等強國”印尼如何定位對華策略

中國作為一個擁有強大的政治、經濟和安全力量的國家,有能力影響他國外交政策的執行。印尼需要與中國進行經濟上的合作,但是在應對中國的外交政策時,應堅持自主、主動的原則,注重自身的政治主權和經濟的獨立。此外,印尼還可以通過自己中等強國策略的設定,提升自身談判地位來彌補實力的不對等的情形。

印尼作為中等強國,可以以“東盟方式”和萬隆精神為基礎的規范來采取更加主動的外交政策。“東盟方式”事實上也是以萬隆精神為根基的規范,是在被區域穩定的核心參與者認可的基礎上發展起來的。除此以外,印尼也可以與其他中等強國進行合作或結成聯盟。這種松散的聯盟的戰略也提升了印尼對中國的談判地位,拓寬了印尼的多邊外交,并對印尼的國家利益產生積極的影響。此外,倡導一個多邊的對等的不被大國主導的論壇對印尼來說非常重要。由印尼外長馬蒂(Marty Natalegawa)提出的“動態平衡主義”,使印尼的外交政策轉向了自主與主動,并一直是印尼外交政策的支柱。在一個既能為大國提供空間又能為小國提升空間的多邊論壇中,能夠避免2012年發生在柬埔寨外長會議和峰會上的不愉快。這樣的論壇能夠確保印尼的對沖戰略得到實現。因此,在經濟和政治安全領域,東盟的“中心地位”在區域的構建發展中是不可被忽略的。

無論如何,印尼和中國實力不對等的關系狀態或多或少地會影響到雙方在國家利益斗爭中的談判地位。理論上來講,與實力較弱的國家相比,實力較強的國家在國家利益的角逐中將更為主動。因此,在對華戰略上,印尼應該把自己設定為一個中等強國。一個中等強國的國家定位是根據該國所擁有的體量與在國際關系中的行為。這里所說的體量是基于一些方面的實力的依據:如,經濟、安全和政治;這里的行為是指充當調解者并以主動外交的方式實現穩定、安全與繁榮的國家活動。中等強國的其他行為表現在對地區和周邊的領導力上。此外,中等強國一般抵制霸權的存在,而更傾向于在全球或區域的國際體系中實現多極化。

中等強國的國家定位,使得印尼在對華策略上可以采用很多外部的戰略舉措,其中包括推行的動態平衡戰略,以及在地區推行多邊主義理念。由單一大國掌控的區域,會衍生霸權,因為該地區的國際政治秩序由該大國掌控。所以,印尼需要在亞太地區大國競賽中進行外交斡旋,以防單一大國控制下的霸權。美國、中國、日本和俄羅斯等大國競相增強本國的影響,但目前在亞太地區影響力的競爭主要還是在美國和中國之間。作為中等強國的印尼,在開展多邊外交方面具有戰略性作用,可以防止中美兩大國在亞太地區出現霸權力量。

此外,印尼需要采取的內部戰略是提高外交能力。印尼對華外交實力的提高應聚焦在質量和體量上。印尼對華外交質量的提高依賴于培養更加可靠的人員素質。因此,若要在對華關系中爭取國家利益,在華印尼外交官員的首要任務就是掌握更加深入的外交知識和普通話。除此之外,印尼政府也應該關注在華外交機構數量的增加。中國把印尼視為戰略性對象,為達到均衡,印尼也應該重新評估在華設立外交機構的數量。印尼政府需要增加在北京之外的外交機構數量。輸入和產出是成正比的。作為一個在區域乃至全球性的大國,中國的影響需要相關機構的特別關注。因此,在華印尼相關機構的代表們需要對中國給予特別關注,尤其是要關注印尼在華特殊利益和在全球的一般利益。