90后藝術家劉思麟,世界名人的合影里都有她

王霜霜

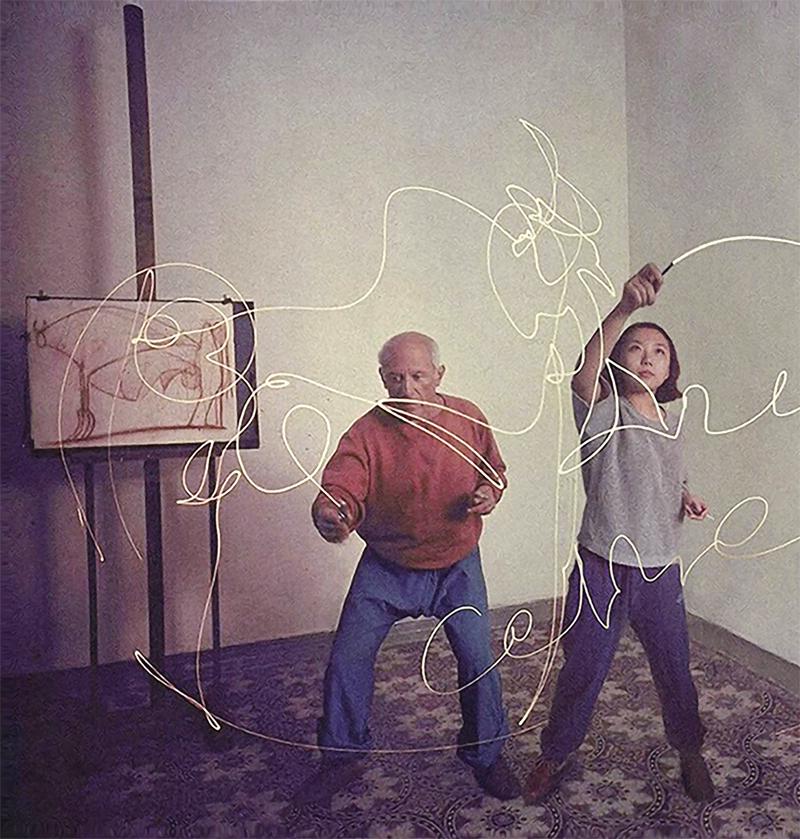

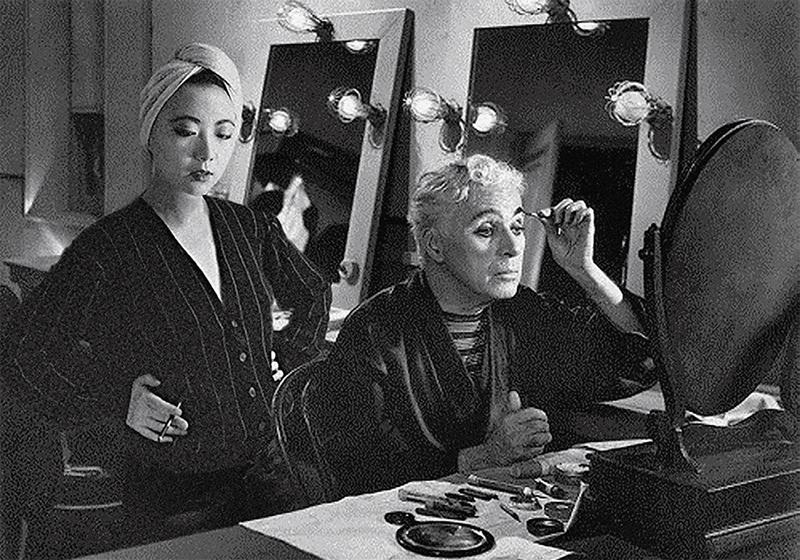

Celine Liu無處不在。她穿著皮衣,一手插著口袋,一手指向前方,作出一副指點江山的樣子,而站在她旁邊的“第一夫人”宋美齡卻垂著手,溫婉有加。畢加索半蹲著,聚精會神地畫牛,她依樣畫葫蘆,拿起一支筆,在畢加索的畫旁簽上了自己的名字。黛安娜王妃對著鏡頭微笑,她端著酒杯,站在旁邊翻了個白眼。她還旁觀卓別林上妝,和肯尼迪、丘吉爾同車,和馬丁·路德·金一起抗議游行……

Celine Liu是90后藝術家劉思麟扮演,精確點說,創造出的一個人物。她利用攝影和PS技術把自己和名人放在一張圖片里,以假亂真,讓人誤以為她也是一個歷史人物。不少人因為她這不大不小的“惡作劇”上當受騙。

從創作手法上來說,劉思麟的作品并不復雜,你甚至可以把它理解成每個女孩天天都在玩的自拍。但是她的自拍卻被掛在了美術館展覽,并且屢次斬獲了國際大獎。比如,2015年入選瑞士Musée de lElysée美術館每五年一屆、每屆全球入選50位青年藝術家的Regeneration展覽和出版項目。她的作品還出現在法國阿爾勒國際攝影節、維也納當代國際藝術展等國際大展上。

雖然是自拍,但劉思麟卻不因此認為照片中的Celine Liu就是她自己。“她實際上是nobody,誰也不是,但誰都可以是她。”事實上,劉思麟只把自己當作一個傳播介質,在全民攝影、圖片大爆炸的時代,她試圖用這種方式去尋找符號和現實、藝術和大眾在當下的連接,探求攝影作為“圖像”本體的機遇和生命力。

Celine Liu無處不在

劉思麟給自己這個“偽造歷史”系列作品取名為《我無處不在》,其創作靈感來源于一張老照片。

幾年前,劉思麟翻家里的相冊,看到一個爆炸頭、穿著夸張運動裝的二十幾歲的酷女孩時,她驚著了,這還是自己那個整天圍著灶臺打轉的媽媽嗎?“這幾十年時間里面發生了什么?可以把一個很酷的女孩變成了一個普通的女人。”劉思麟很疑惑,她想穿越過去,和當時的母親做個對話。于是,把自己的自拍和媽媽的照片P在了一起,并打印出來,還故意用油鹽醬醋茶泡來泡去,象征媽媽這些年被世俗生活浸泡的歲月。

劉思麟把蔣介石p掉,換成自己的形象,并擺出指點江山的姿態

Celine Liu和丘吉爾。當畫中人物太鮮明,劉思麟就會選擇淡化自己

Celine Liu就這樣誕生了,她不僅出現在了自己的家庭相簿里,還穿梭在眾多重大歷史場景和名人的私人場所。宋美齡、張愛玲、李香蘭、西蒙娜·德·波伏娃、弗里達·卡羅、卓別林……她和這些名人一起出現在圖片中,關系曖昧,讓人忍不住揣摩這是哪位大人物。

很少有人能看出她的這種亂入,甚至因為太過真實,鬧了不少笑話。張愛玲和李香蘭曾有一張合照是,張愛玲坐在前面的椅子上,李香蘭站在她的斜后方。劉思麟把自己P了進去,她穿著民國時期的服裝,和李香蘭一樣站在張愛玲的后面,并親密地把一只手搭在了張愛玲的肩膀上。曾經有豆瓣網友專門開了一個帖子,討論這張照片是真是假。Celine Liu和畢加索的合照更是被一個公眾號當作真實存在的照片插在了一篇介紹畢加索生平的文章內,劉思麟只好留言告知真相。

Celine Liu像一個小跟班一樣站在弗里達旁邊

五年后,CelineLiu和弗里達已經成為朋友

雖然劉思麟的作品被一些人定義為“PS”,但它并非PS可以概括,事實上,在整個創作過程中,PS只占用很少一部分時間。如何能以假亂真,前期需要大量的準備工 作。

劉思麟曾經做過一張和墨西哥畫家弗里達·卡羅的合影。原圖中,弗里達穿著黃色上衣、藍底裙子,一手掐著一支煙,下巴微揚,很高冷地坐在椅子上。這是一個很“弗里達”的表情。在構建和弗里達的關系時,劉思麟假想自己是弗里達的小跟班。她挑選了一套和弗里達風格一致,但略樸素的衣服,站在一旁,跟隨偶像的目光向前望去。

劉思麟介紹,面對一張照片,先要做的事是,要確認自己以什么角色、身份、姿態介入這張照片,再根據原圖的歷史背景挑選衣服和造型;最后才是P圖的工作。

要穿越到一個時代并不容易,為了畫面和諧,首先要在造型上把自己變成一個“古人”。為了劉思麟的“名人計劃”,媽媽和家人都貢獻出了自己年輕時的衣服,她還在網上或者二手店里淘一些衣服,實在不行,就去訂做。

劉思麟透露每做一張圖大概需要一個月的時間,但她做完后,并不會馬上發出去。而是要再花上一個月的時間反復確認,“每天拿出來看一下,還有哪里不對”。有時候自己看不出來問題了,就讓別人幫忙看。“這是一個不斷校正的過程。不是說一拍腦袋,就發出去了,不是這樣 的。”

細節對畫面的表達特別重要。“比如弗里達是連心眉,所以我在后期時也特意加重了自己眉心的陰影。當然,這并不是為了讓自己像她。要像她的話,我可以化妝的時候直接畫一個連心眉。這么做,其實是為了讓觀眾不自覺地覺得我像她。這就更有助于表達出追隨者的感覺。”劉思麟認為這些小手腳很重要,或許觀眾并不知道怎么回事,但更有可能讓他們陷入她的圈套 里。

除了符合圖片所處歷史年代的服裝、造型、表情,圖片中呈現的光線等也都是決定劉思麟能否穿越歷史現場的關鍵。

藝術家在線

在別人眼中,劉思麟的創作更像是玩,她的確是位有娛樂精神的女孩。Celine Liu和畢加索的合照中,畢加索在畫自己很出名的“牛”,Celine Liu用光筆在旁邊簽上了自己的名字。為什么選擇簽名,而不是其它?劉思麟拿出一種光腳的不怕穿鞋的氣勢說:“我沒有可以和他比較的,他畫了一頭牛,我難道在旁邊畫一只羊嗎?所以,我可以簽我的名字。”

棕黃色、有些爆炸的頭發,在視頻中和照片中劉思麟總有意無意間透露出一種漫不經心、鬼馬精靈的樣子,十分符合大眾對于藝術家的想象。

2016年,劉思麟在重慶長江當代美術館的個展中,把直播搬了上來。她每天把自己的直播平臺賬號交給一位陌生人,并邀請他進行一天的網絡直播,同時美術館對此進行現場轉播。劉思麟給這場展取了一個幽默的名字“藝術家在線/The Artist Is Online”。藝術家已經不在場,改成在線了,而且創作的主體不再只是劉思麟,每個參與直播的網友都可以被稱作“藝術家在 線”。

在一個網友的直播中,畫面始終沒有動過,鏡頭始終對著校園里的幾棵樹,但是旁邊人來人往,可以聽見大家說話的聲音,后來劉思麟問這個網友,“你在拍什么?”對方說:“我在等一片樹葉落下來。”“很有詩意,是真正的藝 術家。”劉思麟笑著說。

大多數藝術家選擇把“藝術”二字放大,劉思麟則選擇把“藝術”無限縮小,去消解藝術的“精英化”和藝術家的優越感,縮小大眾和藝術之間的距離。

劉思麟“藝術家在線”個展的最初策劃是讓大家來美術館看她直播,為了招攬觀眾,她還試圖把自己打造成一 個“網紅”。她每天在各種直播平臺給大家讀書、聊藝術,但后來發現根本沒人關心美術館發生了什么,大家更樂于去隔壁看一個大媽直播吃面。

劉思麟認為黛安娜王妃是一個“朋克”,她用翻白眼的方式表達黛安娜王妃對世界的態度

Celine Liu與瑪麗蓮·夢露自信比美

那既然沒人理解你,你去理解別人好了。這也是劉思麟一直以來的創作理念,不囿于“自我”和所謂的藝術家身份,最大限度地尋找作品和大眾的連接點。年輕人愛玩的自拍、直播都是她的表現方式,甚至她可以平分和轉讓自己的創作身份。

劉思麟曾做過一個《警笛》系列,她在農村喜宴、餐廳后廚、蔬菜大棚、街頭等各種場景邀請別人和她一起對口型,模仿警笛的聲音,并把它們錄成視頻。“這個作品就要求你在現實當中跟別人產生一個聯系,迫使你跟人類溝通。這個交流的過程對我來說是非常有意思的。”

Celine Liu 和卓別林。劉思麟沒有選卓別林的經典舞臺照,而是特別選了后臺照,讓大家看到偶像的另一面

Celine Liu和安迪·沃霍爾在天安門,她特意給自己扎上紅頭繩,擺出上世紀中國人很少見到外國人的羞澀微笑

Celine Liu與肯尼迪乘車出行,向眾人揮手示意

Celine Liu和女權運動的創始人之一波伏娃

劉思麟本來是打算找50個藝術家和她一起錄這個視頻,后來決定找50個普通人,“因為今天大家都是有這種發聲權利,應該告訴別人,每個人應該有這種發聲的覺 醒”。

她曾經為了和一個清潔工錄視頻,在一個大雪天追了對方好久,“如果我不跟他錄這個視頻,可能永遠不會跟他說話。你說一個清潔工或者一個養牛的人,你有什么機會跟他們交流呢?”

攝影逆子

劉思麟是學攝影的,但她說自己曾經在很長時間,都走在一條對攝影的叛逆之路上。

2008-2012年,劉思麟在魯迅美術學院學習攝影期間,科技革新促使攝影界發生翻天覆地的變化,“我上大一、大二的時候,數碼相機還沒有那么普遍,不久數碼相機就很普遍了,等快畢業的時候,智能手機已經很普遍了,每個人都可以拿著手機拍照。我就在想,我這樣費勁地在干嘛,跟社會已經很脫節了”。

劉思麟認為攝影不像繪畫在藝術價值上有一個標準,但攝影的價值是多向的,它有社會價值、新聞價值、審美價值等,“當你無法用一個單一的標準去衡量它的時候,你就開始想一個問題:什么是攝影?”

因此,從魯迅美術學院攝影系畢業之后,劉思麟沒有立刻工作,而是去清華大學美術學院信息藝術設計系攝影專業攻讀碩士學位,“讀研主要出于一種自我保護,當時對自己可以做什么,想做什么,什么是你該做的,都不是很了解。如果自己一下漂到社會上,可能會很脆弱,可能堅持不下來做藝術”。

清華給劉思麟提供一個新的視角,“以前在純藝術院校的環境里面,會理所當然地認為藝術是這個世界上最偉大的東西,藝術家是最偉大的人。到了一個更大的環境里面看一下,你會發現我原來的天空只有這樣大。”她用大拇指和食指握成一個圈,“難道科學不偉大嗎?哲學不偉大嗎?那時候,藝術偉不偉大這個事情就沒有那么重要了。那別人覺得是不是藝術就更不重要 了”。

當劉思麟不去尋找一些標準,刻意去做符合“藝術”的藝術時,她開始更加地關注自我。“歷史上面那么多經典、完美的照片,我也可以選擇像他們一樣的,每天去拍照片,然后洗膠卷、洗照片。把黑白照片洗出來,100個層次,1000個層次都這么完美,但是我永遠超越不了他們。就像我讀研究生的時候,我導師也是非常厲害,我當然要跟他好好學習,但我永遠超越不了他。可我為什么非要超越別人呢?我做我自己就可以 了。”

“你做你自己,就不要在意別人怎么定義你。如果那些大師當年那么在意大家評價他們的作品不是藝術,那他就不敢做了,只會做別人認為是藝術的東西。那么,你怎么可能超越別人呢?”劉思麟自問自答。

2016年,劉思麟的作品獲得集美·阿爾勒發現獎,獎金是20萬人民幣。在她《我無處不在》的個展現場,劉思麟看到自己的作品散落在展廳各處,她突然意識到攝影其實是“無處不在”的。事實上,攝影從來沒被完全定義。“從誕生到現在,這個定義一直在改變。比如說,在180年前誕生的時候,它就是一個銀版照片,就是鏡子里面的照片,是不可以被復制的,獨一無二的。后來變成膠片,可以被復制了、被傳播了。然后到現在,就是一個數字了,甚至沒有一個物理的形態。”而劉思麟自己對于攝影的態度也不再是之前很叛逆、很想放棄的狀態,而是重新發現了它的價值。

每個人都是一個符號

劉思麟最初“偽造歷史”的時候,只是出于一種創作本能,實際上她當時并不完全了解自己的作品。

她和宋美齡的那張合影是她創作的第一張名人照片,也是她本人覺得很精彩的一張照片,但在大學畢業展時,她并未展出這一張照片,因為她不確定這一張圖想說明什么。因此,在整個研究生期間,她花了最大功夫研究的是“我為什么要做這些東西”。

她開始重新回頭了解她做的這些人物,比如弗里達·卡羅。劉思麟曾經十分崇拜這位傳奇的女畫家,因此,在最初做和她的合照時,劉思麟把自己塑造成一個 “小跟班”“小粉絲”的角色。

五年前,劉思麟創作“弗里達”的時候,她的腦海里只出現這樣幾個關鍵詞:“一個身殘志堅、有創造力、大膽的女藝術家”。這也與普通人對畫家的理解別無二致,“就是沒有把畫家當作一個人,只是一個符號”。

劉思麟發現這就是我們對待名人的態度,“瑪麗蓮·夢露是一個性感的符號,她演過什么根本不重要;卓別林是一個幽默的符號,即便很多年輕人并沒看過他的電影”。我們常陷入了一種對名人非理性的崇拜中,實際上,我們并不了解他們,只是在消費他們。從這個角度說,“Celine Liu”的出現就有了一種反諷意味。在當前的圖像時代,我們每天都在消費符號,同時也在成為一個符 號。

劉思麟說,之后她也不會改變以自我為介質的創作手段,“因為我自己一直在變化,如果我能夠把這種變化記錄下來,我覺得也是會有價值的。我很愿意了解我自己,以我自己去見他人”。

對自我認知的增加讓劉思麟更能理解她創作的人物,“弗里達身體不好,躺在床上還要畫畫,我覺得這個不光是因為有表達欲的緣故,不是今天不畫,手難受。是因為像她這樣深受疾病折磨的人,更渴望自身能夠創造價值。”

前不久,劉思麟又做了一張Celine Liu和弗里達的合影。在這張照片中,Celine Liu已經可以穿著寬松的浴袍在弗里達家的院子里談笑風生了。

曾經有人問劉思麟,“是不是女性主義者?”她覺得很奇怪,怎么會給別人留下這種錯覺呢?后來她理解了,這個作品觀眾千千萬萬,各種年齡段的都有的。當一個20歲的女孩,看她的作品時,也是面臨著她10年前一樣的困惑時,她怎么不可以認為這是女性主義呢?“總之,怎么理解它都不過分。”

從網上下載下來的圖片,經過PS以后,再主動或被動放到網上,和真實圖片進行無差別的傳播,劉思麟覺得這像一場行為藝術,而且這個藝術現場足夠大,每個人都可以發表對它的看法。“我拍的照片是假的,但是想表達的東西都是真實的,它是可以引起一些共鳴和思考。”