檔案館 封豕足跡

索何夫

我的老家深處四川東北部的大巴山脈,是八百里秦川與天府之國的交界地帶,也是當初第四紀大冰川南下時“冰鋒所指”的最遠地點之一。由于地處偏遠、開發程度較低,外加周邊中小型城市對鄉村勞動力的虹吸作用,在最近二三十年中,山區深處人跡罕至、村落凋敝。而隨著大型雜食兩腳獸逐漸退出這一地帶,另一種大型雜食動物自然而然地“接管”了空出來的生態位。

沒錯,那就是豬。

準確地說,是野豬。

謂之野豬

對大多數現代人而言,雖說基本上天天都能嘗到些豬肉,但很少有人見過豬跑,而我曾有幸且不止一次見到過這些取代了人類讓出的生存空間的大家伙:它們不是經過上千代選擇育種而變得白白胖胖、整天除了吃就是睡的產肉機器,而是行動迅捷、警惕性強,善于在山林中移動的兇猛野獸。由于野豬的天敵華北豹在幾十年前就已經很少出現在該地帶,豬丁日漸興旺,甚至開始與居住在山區的人類發生沖突……當然,偶爾也會因此變成掛在火堆上的烤肉。

與家豬肉相比,這些脂肪合量較低、味道濃重的野豬肉并不十分美味。不過,雖然外表大相徑庭,但二者實際上仍是同—個物種。在農村家家戶戶都小規模養豬的時代,偶爾逃脫的家豬會逸為野生,而野豬也會隔三岔五與家豬“偷情”產生后代。

Link

在中世紀,沖鋒的豬是許多騎士鐘愛的標識。在第二次世界大戰中,德國空軍還有以“野豬”命名的聯隊。而在遙遠的東非,古代的阿克蘇姆王國和努比亞王國的軍事貴族們也會以野豬骨、牙制品來作為奮銳勇武之士的標志。

頂級掠食者,豬?

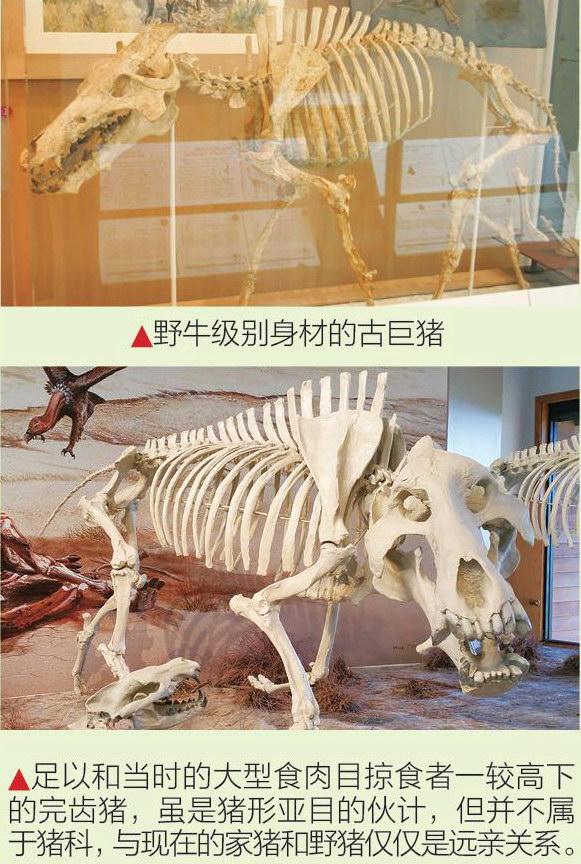

盡管在零星的人豬沖突中,人類通常是占優勢的一方,但這并不意味著野豬們就是任人宰割的戰五渣。且不說整個豬形亞目曾在歷史上演化出眾多兇狠的大家伙,如古巨豬、完齒豬,即便是野豬自己,也絕不是吃素的(沒錯,就是字面上的意思)。野豬的狩獵能力一點也不差,尤其是頭骨厚重、長著駭人獠牙的雄性野豬,更是許多區域的頂級掠食者:它們可以像挖掘植物根莖一樣掘開林地里的洞窟、捕捉躲藏在地下的嚙齒動物,可以攻擊和捕食諸如狍鹿、野兔等中小型食草動物,也能作為高效的食腐者和機會主義的掠奪者,以偶然發現的大型動物的腐尸為食,甚至憑著自己的體格與力量優勢,從豺、狐貍和野狗這些中型掠食者的口中奪走獵物。

由于其彪悍的戰斗力和攻擊性,尤其是沖向對手時那種一往無前的狠戾之氣,在許多文化中,野豬都被視為勇武、暴力,甚至恐怖的象征。在古代漢語中有“封豕長蛇”“狼奔豕突”之謂,將野豬與蟒蛇、惡狼這樣的危險生物并列。而在日本,“豬”這個詞本身就有勇武(或莽撞)的含義。在歐洲,野豬標志早在克里特時代就被武士們繪制在盾牌上,野豬的堅硬獠牙則被收集并制成大名鼎鼎的“野豬牙盔”。

野豬馴化

自然環境下的豬可絕不像那些食草動物一樣,僅僅只是一個“移動著的消化道”——雜食動物的食性決定了它們需要較強的記憶、判斷和思維能力,能在各種情況下“當機立斷”。作為伴侶動物的豬在許多方面的表現不遜于狗,甚至還略勝一籌,與“愚蠢”更是搭不上邊。

作為一種分布遍及整個舊大陸北溫帶和亞熱帶,從西歐到日本都有大量種群存在的動物,許多文明都試圖馴化豬,其中最早的大概是農業文明的先驅、位于新月沃地的古代美索不達米亞文明。其后,在東亞大陸地區、東歐和北非尼羅河流域,馴養豬的證據也漸次出現。雖說不能像牛和馬一樣作為重要畜力來源,但作為肉用畜的豬卻有著其他家畜難以企及的優勢:它們是雜食性動物,幾乎什么都能吃,包括糞便、碾碎的骨頭和廚余垃圾,產肉率高且生長迅速(現代肉豬兩三個月就能出欄),且容易圈養,可以適應各種各樣的環境。正因如此,豬被馴化后,就成了極為重要的財富,它們被四處遷徙的人們帶到了遠比它們原本的棲息地更加遙遠的世界各處。

病毒與禁忌

頗具諷刺意味的是,雖然豬有如此多的優勢和悠久的馴化史,但它們在世界范圍內卻也成為飲食禁忌的對象。

在最早馴化豬的中東地區,養豬帶來的問題也凸顯了出來:跟許多大型動物一樣,豬身上也攜帶著數量眾多的病原體,尤以豬流感為甚——最早的流感很可能便是在馴化豬的過程中傳播到人類身上的。對于缺乏衛生設施、人口密集卻臟亂不堪的早期城市來說,一場流感是致命的。在古代的埃及和美索不達米亞,肉畜往往被直接放養在街道上,以居民們拋棄的各種垃圾,以及在垃圾里滋生的害蟲和老鼠為食,同時遍地胡亂排泄,讓整座城市臭氣熏天,而在豬群中滋生的豬流感病毒自然也輕易地傳播到人類身上。此外,未經有效處理的豬肉也意味著大量寄生蟲的滋生,在中東地區炎熱的天氣下,線蟲、絳蟲等都威脅著市民的健康。

考慮到這些不利因素后,我們自然也不難理解一些人為何對豬肉有著強烈的反感了。同時,發源于印度次大陸的各宗教因秉持素食主義(很大程度上,這種對肉類的禁忌也源自當地猖獗的寄生蟲和人畜共患病),在傳播的過程中也造成了豬肉禁忌的發生。比如日本在佛教傳入后的嵯峨天皇時代開始反復頒布肉食禁令,讓當年和水稻一起傳入、一度被視為財富象征的家豬的養殖暫停了一千多年。至于各位熟悉的豚骨拉面,以及其他一切與“豚”字沾邊的日本料理,幾乎全是不折不扣的現代產物。

Link

1918年的西班牙大流感是人類歷史上第二致命的傳染病,曾造成全世界約10億人感染,2500萬~4000萬人死亡(當時世界人口約17億人),全球平均致死率約為2.5%~5%。1997年,美國科學家杰弗里·陶貝格爾認為1918年的流感病毒與豬流感病毒十分相似,是一種與甲型(A型)流感病毒(H1N1)密切相關的病毒。至今,仍然可以在某些國家的豬體內發現這種病毒。

午餐肉與實驗需求

在沒有宗教因素影響的地方,由于養殖條件和氣候的差異,豬肉的整體評價還算不錯。在馬略改革之后的羅馬,提供給軍團正規士兵的肉食以豬肉為主,而待遇較低的輔助軍則是牛肉、咸魚或者山羊肉,可見前者受歡迎的程度。

而從臺灣島出發,一路征服了密克羅尼西亞、大半個美拉尼西亞和幾乎整個波利尼西亞的航海民族波利尼西亞人也同樣喜歡豬。在許多時候,波利尼西亞移民們乘坐的雙體或者三體獨木舟上運載著的除了人類,就只有三種動物:豬、雞和狗(當然有時還有不請自來的“偷渡客”老鼠)。

到了大航海時代,豬肉和牛肉一起成為俗稱“鹽骨頭”的咸肉的主要原材料,為歐洲船員們的全球探索壯舉奠定了堅實的基礎。第二次世界大戰后,來自美國的數億罐“斯帕姆”午餐肉(近80%以豬肉為原料)又隨著軍隊的物流步伐被送到了世界的各個角落。

由于很容易進行回交(由子代與親本繁衍后代),實驗室里的豬可以培育出理想的遺傳學實驗用品系。于是,拜人類的需求所賜,豬很可能已經成為全球繁育數最多的脊椎動物之一(以總生物量,而非個體絕對數量而論)。據說全球生豬總質量加起來可能超過一億噸,與全部野生脊椎動物(從藍鯨到沙丁魚)的估計質量幾乎相當。不過,對個體的家豬而言,這種成功并不是什么值得慶幸的事,畢竟,人類對它們的馴化過程從來都是殘酷的。

在最初的馴化嘗試中,那些攻擊性強、好奇心重、喜歡到處溜達的豬要么成為早期牧人的刀下亡魂,要么被切掉鼻子或被弄瞎,以免逃跑(在美拉尼西亞和東南亞尤其常見)。而那些遲鈍、不好動且溫順的則被選擇性地保留了下來。隨后,公豬去勢術又讓九成以上的公豬無法繁育后代。

大多數時候,豬的生活水準和預期壽命都在隨著人類社會的發展降低。在現代,大型養殖場里的家豬甚至無法奢望像前現代社會里的祖宗那樣存活八到十個月。反復的選育和科學的飼養方法讓它們更快地成長,換言之,也讓它們最多擁有不到祖輩們一半的壽命。

未來:重回自然

毋庸置疑,作為一種好奇的、喜歡四處游逛的、智力不低的雜食動物,豬會比牛、馬或者羊這樣的食草動物(它們每天花上十多個小時站在原地吃草或者。反芻)更不適應被關在狹小的空間內、并就這么度過只有預期壽命極小一部分的一生。幸運的是,隨著生命科學技術的發展,人類在生產動物蛋白手段上的進步將會在可預見的未來結束這一切。2014年,英國科學家第一次用人造牛肉(直接將牛的肌肉結綿組織中取出的細胞放在培養皿中培養)制造出了一個漢堡餡,雖然頗為昂貴,且口感還有些問題(估計是缺乏脂肪的緣故),但這一技術已然預示著傳統畜牧業終曲的奏響——畢竟,食物鏈每上一個層級,就必然會發生不可避免的能量流失。從長遠來看,直接在工業設備里制造出的肉必然會比從動物身上獲得的更加經濟,而且也不必再為惱人的人畜共患病、動物福利或者別的問題困擾。

從人類開始有意識地通過實踐改造自然以來,原本自在自然的一部分的動物們就踏上了在人化自然中被不斷異化的道路。但最終,人的發展也會結束這種異化,作為一種頗為成功并且還會繼續成功下去的動物,豬終將會回到它們應該待的地方:舊大陸的荒野和森林中,繼續作為生物圈的重要一部分存在下去。一切理當如此。