朝貢·親歷·耳聞:唐代異域食物的歷史記錄模式探析

付 婷

(山西師范大學歷史與旅游文化學院,山西臨汾041004)

唐代陸路與海上絲綢之路已然成為非常成熟的國際物流通道,也自然成為唐人獲取異域文化的主要途徑[1]本文所指“異域”,不僅是地域上的概念,也是文化上的概念。就唐代而言,“異域”是指地域非中國,文化非華夏之他國地域,即《通典·邊防》所列“東夷”“南蠻”“西戎”“北狄”等地域。。絲綢之路與漢唐飲食文化交流,目前學界尚未有全面、系統的研究。筆者在致力于此項研究的同時,并非僅簡單的羅列飲食種類,更是以飲食為載體,深入探討其背后所呈現的社會文化傳播與變遷。關于唐代食物,學術界已有較多研究,但多是著眼點于吃什么與怎么吃的問題[2]如黎虎的《漢唐食物文化研究》(北京:北京師范大學出版社,1997年)以詳實的史料介紹了漢唐時期的食物原料、加工方法、食物器皿、食物行業、風俗等多個方面。黃正建的《唐代衣食住行研究》(北京:首都師范大學出版社,1998年)詳細論述了唐代的食物生活,并將其分為“食物一般”“宴會與社會生活”以及“茶、酒與社會生活”。王賽時的《唐代食物》(上海:上海古籍出版社,2003年)這是第一部專門以唐代為時間段的食物文化著作。在這部著作中,作者為了更好地還原當時的食物風貌,因而按照食物的結構進行了論述,在論述中特別注意食品名、實的問題,指出有很多食品的名稱也許已經流傳很久,但到了唐代,其名、實已經分開,衍生出了許多新的內涵。還認為在我國古代烹飪技藝的發展中,唐代處于承前啟后的改進階段,在外來烹飪技法的影響下,逐步完善與提升,最終奠定了宋以后中國烹飪技法成熟的基石。唯一美中不足的是,這部書依然是一本以史料排列為主的說明性讀物,對食物與社會生活、文化之間的相互作用并未進行分析,也沒有解析宗教因素對唐代食物的影響等。高啟安所著的《唐五代敦煌食物文化研究》(北京:民族出版社,2004年)這部書將敦煌文獻與敦煌石窟壁畫等考古資料結合在一起,對敦煌地區的食物生活進行了細致的研究,填補了這一地區食物文化綜合研究的空白。。其中對唐代異域食物會偶有涉及,可惜研究不夠深入。

《新唐書》載“貴人御饌,盡供胡食”,一言以蔽之,唐代食物受外來影響較大。以往研究在用材料進行歸納和論證的同時,忽視了異域食物被書寫的歷史,從而對此背后的文化解釋相對淺顯。異域食物為何會被唐人記錄,以何種方式記錄,記錄方式差異性背后透露出怎樣的飲食文化觀,這都是前人較少涉及的問題。本文試圖解決這些問題,并進而分析飲食如何作為絲綢文明見證。

一、朝貢進獻的異域食物

唐代異域食物的信息來源與記錄方式,主要分為兩種:一是作為朝貢進獻而被官方史書記錄,其認知群體更多局限于權貴階層;二是通過民間涉外交流,精英文人記錄其親身異域經歷或聽聞他人的經歷。先論第一種如下。

(一)正史中真實的朝貢食物記錄

在中國古代,中原王朝將其與域外政權的交往關系稱之為朝貢。在此體制下,后者所貢之物被稱為“方物”。就唐代而言,包括真珠、水晶杯一類的珍寶,人參之類的藥材以及馬、鷹等動物等等,其中也包括一些來自異域的食物。如《冊府元龜》卷九七○《外臣部·朝貢三》載:

(貞觀十一年),康國獻金桃、銀桃。詔令植之于苑囿[1](宋)王欽若等編纂.周勛初等校訂.冊府元龜[M].鳳凰出版社,2006.(P11229)。

(貞觀二十一年)三月,帝以遠夷各貢方物,珍果咸至,其草木雜物,有異于常者,詔皆使詳錄焉。葉護獻馬乳蒲桃一房,長二尺余,子亦稍大,其色紫……康國獻黃桃,大如鵝卵,其色如金,亦呼為金桃……泥缽羅獻波稜菜,類江藍,實如蒺梨,火熟之能益食味;又有酢菜,狀類慎火,葉闊,味雖少苦,久食益人;胡芹,狀似芹而味香;渾提蔥,其狀猶蔥而甘辛;嗅藥,其狀類凌冬而青,收干作末,味如桂椒,其根能愈氣疾……西蕃胡國,出石密,中國貴之,帝遣使至摩伽陀國取其法,令揚州煎諸薦之汁,于中廚自造,色味逾于西域所出[1](宋)王欽若等編纂.周勛初等校訂.冊府元龜[M].鳳凰出版社,2006.(P11231)。

(開元二十六年)閏八月渤海靺鞨遣使獻豹鼠皮一千張,干文魚一百口[1](宋)王欽若等編纂.周勛初等校訂.冊府元龜[M].鳳凰出版社,2006.(P11242)。

(天寶五載)閏十月,陀拔斯單國王忽魯汗遣使獻千年棗[1](宋)王欽若等編纂.周勛初等校訂.冊府元龜[M].鳳凰出版社,2006.(P11243)。

(天寶十二載)五月,火尋國遣使獻紫麞皮、白生石蜜、黑鹽[1](宋)王欽若等編纂.周勛初等校訂.冊府元龜[M].鳳凰出版社,2006.(P11245)。

異域所獻食物之所以能被官方記錄,完全得益于唐代嚴格的涉外制度規定。在制度設計上,這些記載來源又有兩種:

第一,文書檔案。這些異域食物若要進獻給皇帝,需要邊境州縣、鴻臚寺、少府監、中書省多部門的協同配合。《唐六典》卷一八“鴻臚寺典客署”條記載:“若諸蕃獻藥物、滋味之屬,入境州縣與蕃使苞匭封印,付客及使,具其名數牒寺。寺司勘訖,牒少府監及市,各一官領識物人定價,量事奏送;仍牒中書,具客所將獻物。”[2](唐)李林甫等撰.陳仲夫點校.唐六典[M].中華書局,1992.(P506)其中“滋味之屬”就主要指食物和香料等。根據規定,這些異域食物一經進入唐朝邊界,守境的州縣官員不僅要與蕃使一起驗收、包裹、封印,還需羅列出詳細的物品名目、數量上牒報給鴻臚寺。在鴻臚寺官員勘驗無誤后,再牒報少府監和市的管理部門。由這些部門各派一位官員帶領專業人員對物品依照行情進行檢驗與定價,并根據其貴重程度奏報朝廷,等待下一步指示。除此之外,鴻臚寺還要牒報中書省,安排客使呈送所獻物。在層層申報與審批的過程中,關于異域的食物資料就作為檔案文書被存留下來。

第二,詢問蕃使。根據《唐會要·史館上》記載,每有朝貢活動,鴻臚寺都詢問蕃使其國家的相關信息,“蕃國朝貢。(每使至,鴻臚勘問土地、風俗、衣服、貢獻、道里遠近,并其主名字報)”[3](宋)王溥.唐會要[M].上海古籍出版社,2006.(P1285)。此外,兩《唐書》凡是記載他國,開篇往往會記載其地理位置、風俗、特產、國情等等。如《舊唐書·吐蕃傳上》記載:吐蕃“其地氣候大寒,不生秔稻,有青稞麥、褭豆、小麥、喬麥。畜多牦牛豬犬羊馬”[1](后晉)劉昫等.舊唐書[M].中華書局,1975.(P5220)。《舊唐書·西戎傳》記載:焉耆國“其地良沃,多蒲萄,頗有魚鹽之利”[1](后晉)劉昫等.舊唐書[M].中華書局,1975.(P5301);波斯國出“無食子、香附子、訶黎勒、胡椒、蓽撥、石蜜、千年棗、甘露桃”[1](后晉)劉昫等.舊唐書[M].中華書局,1975.(P5312)等等。而這些正史中的史料來源,極有可能就是來自于上述鴻臚寺的記載。

(二)小說中被神化的朝貢食物記錄

從上文可知,很多異域食物都以朝貢進獻的方式傳入中原腹地。但這樣的傳入途徑就帶來了一個問題,即對這些物品的認知主要集中于皇帝、高級官員等權貴階層。這種知識傳播的有限性,就使得“朝貢進獻”模式下異域食物具備了外人不可知的神秘性。因此,一些筆記小說在進行書寫時就出現了想象與神化。

唐末蘇鶚所撰的《杜陽雜編》中有數條按照這種模式書寫的異域食物,如唐德宗貞元八年(792),“吳明國貢常燃鼎,鸞蜂蜜……常燃鼎量容三斗,光潔類玉,其色純紫,每修飲饌,不熾火而俄頃自熟,香潔異于常等。久食之,令人返老為少,百疾不生。鸞蜂蜜,云其蜂之聲有如鸞鳳,而身被五彩,大者可重十余斤……其蜜色碧,常貯之于白玉碗,表里瑩徹,如碧琉璃。久食之令人長壽,顏如童子,發白者應時而黑,及沉疴眇跛諸僻惡之病,無不療焉”[2](唐)蘇鶚.杜陽雜編[A].唐五代筆記小說大觀[M].上海古籍出版社,2000.(P1380)。關于常燃鼎和鸞蜂蜜,希格勒在《中國史乘中未詳諸國考證》一書中認為,這兩樣物品當為真實之存在,并進一步指出“雖未能決定吳明國之地理方位,其地似應在黑龍江之東北,鄂霍次克灣沿岸”[3](法)希勒格.中國史乘中未詳諸國考證[M].上海古籍出版社,2014.(P90)。然而,筆者以為吳明國未必真實存在,其原因有如下幾點:首先,貞元八年的朝貢事件未見載于正史。其次,吳明國不見載于所有正史。第三,《杜陽雜編》中對吳明國的描寫非常夸誕,言“其國去東海數萬里,經挹婁、沃沮等國……禮樂仁義無剽劫,人壽二百歲。俗尚神仙術,而一歲之內乘云控鶴者往往有之”[4](唐)蘇鶚.杜陽雜編[A].唐五代筆記小說大觀[M].上海古籍出版社,2000.(P1380)。換言之,不僅吳明國的物產具有長壽、返老還童、祛疾除疴之效,就連其國本身也遠在海上數萬里之外,且國人懂仙術。這樣玄幻的記載,更加近似于士人對想象世界的文學性虛構。

如果再橫向對比《杜陽雜編》余條所載,就更能發現此書中記載的很多國家均為虛構,而敘述重點就在于烘托這些國家所進貢的奇異食物。如唐憲宗因好神仙不死之術,因而廣納方士。其中有一名為伊祁玄解的異人,憲宗曾“密召入宮,處九華之室,設紫茭之席,飲龍膏之酒……龍膏酒黑如純漆,飲之令人神爽,此本烏弋山離國所獻。(烏弋山離國見班固《西域傳》)”[4](唐)蘇鶚.杜陽雜編[A].唐五代筆記小說大觀[M].上海古籍出版社,2000.(P1383)。烏弋山離國雖為真實之存在,但兩《唐書》均未見唐與此國交往的記錄。類似的飲品還有唐武宗時某國所獻的澄明酒、無憂酒。武宗“才人常用煎澄明酒。其酒亦異方所貢也,色紫如膏,飲之令人骨香”。且在降真臺“內設玳瑁帳、火齊床,焚龍火香,薦無憂酒。此皆他國所獻也。(亡其國名)”[4](唐)蘇鶚.杜陽雜編[A].唐五代筆記小說大觀[M].上海古籍出版社,2000.(P1390)。此記載也未必真實可信。此外,還有大軫國的碧麥、紫米,長期服食也有奇特功效。唐憲宗元和八年(813),“大軫國貢重明枕、神錦裘、碧麥、紫米。云其國在海東南三萬里,當軫宿之位,故曰大軫國,經合丘禺槁之山……碧麥大于中華之麥粒,表里皆碧,香氣如粳米,食之體輕,久則可以御風。紫米有類苣蕂,炊一升得飯一斗,食之令人髭發縝黑,顏色不老,久則后天不死。”[4](唐)蘇鶚.杜陽雜編[A].唐五代筆記小說大觀[M].上海古籍出版社,2000.(P1384-1385)當然,大軫國也是虛構的國家,其國所貢碧麥、紫米均被神化。

二、親身經歷的異域食物

所謂眼見為實,對唐人而言,能夠親眼見到或親口品嘗異域食物的方式有二:其一為“走出去”,即親自遠赴異域;其二為“引進來”,即將異域食物引入到唐朝本土。

(一)“走出去”的唐人與異域食物

雖然唐政府規定唐人不得隨意出國[1]魏明孔.唐代對外政策的開放性與封閉性及其評價[J].社會科學,1989,(2).,但仍會有一些特殊的人群因特殊的原因出國,如因求法而遠赴西域的僧人,或是因戰爭俘獲而被迫游歷海外的軍人。

1.求法僧人筆下的異域食物。

唐代是佛教中國化的完成期,西行求法的僧侶絡繹不絕。僅史載其名者,就有玄奘、義凈、悟空、慧超等人。這些僧人不僅為中原帶來了大批佛教經典,也將求法之路上異域風情予以記錄。成就最大者為玄奘,他在《大唐西域記》中對每一地的風俗與物產均有記載。如其書卷二所記載的印度物產,是目前漢文文獻所見最詳細的記錄。具體而言《大唐西域記》所載異域食物,主要分為谷類和果蔬類。如濫波國“宜粳稻,多甘蔗,林樹雖眾,果實乃少”[2](唐)玄奘.大唐西域記校注[M].中華書局,1985.(P218)。半笯嗟國“谷稼時播,花果繁茂,多甘蔗,無蒲萄。菴沒羅果、烏淡跋羅、茂遮等果,家植成林,珍其味也”[2](唐)玄奘.大唐西域記校注[M].中華書局,1985.(P348)等等。在游歷過程中,玄奘自然會品嘗其中的一些。如奔那伐彈那國的般橠娑果,書中記載:“既多且貴,其果大如冬瓜,熟則黃赤,剖之中有數十小果,大如鶴卵;又更破之,其汁黃赤,其味甘美。”[2](唐)玄奘.大唐西域記校注[M].中華書局,1985.(P790)。還如兩種“異稻”,其中一種為摩揭陁國“有異稻種,其粒粗大,香味殊越,光色特甚,彼俗謂之供大人米”[2](唐)玄奘.大唐西域記校注[M].中華書局,1985.(P619)。由“其味甘美”“香味殊越”之描述可以推知,玄奘應該親口品嘗過。

與此相對比,慧超的《往五天竺國傳》記錄天竺國物產就較為簡略:

(五天竺國)土地甚暖。百卉恒青。無有霜雪。食唯粳糧餅糗蘇乳酪等。無醬有鹽。總用土鍋煮飯而食。無鐵釜等也[4](唐)慧超著.張毅箋釋.往五天竺國傳箋釋[M].中華書局,2000.(P27)。

(南天竺國)衣著食物人風。與中天相似……亦少有羊。無駝騾驢等。有稻田。無黍粟等[4](唐)慧超著.張毅箋釋.往五天竺國傳箋釋[M].中華書局,2000.(P44)。

(西天竺國)多出大小二麥及諸豆等。稻谷全少。食多餅麨乳酪蘇油[4](唐)慧超著.張毅箋釋.往五天竺國傳箋釋[M].中華書局,2000.(P48)。

此外,義凈在《大唐西域求法高僧傳》對異域食物的記載僅有一例,即裸人國“向東望岸,可一二里許,但見椰子樹、檳榔林森然可愛……但食椰子藷根,無多稻谷”[5](唐)義凈著,王邦維校注.大唐西域求法高僧傳校注[M].中華書局,1988.(P152-153)。裸人國,可能是孟加拉灣與緬甸海之間的安達曼群島。

2.被俘士兵的見聞——以杜環為例。

CDM市場前景主要取決于CDM需求市場,而需求市場又取決于兩個因素:一是國際談判結果,二是國際經濟形勢。從國際談判講,鑒于2009年丹麥哥本哈根峰會、2010年墨西哥貝坎昆談判和2011年南非德班會談的情況,在2012年年底之前是否能達成具有法律約束力和明確減排目標的協議,目前也很難下定論。從國際經濟形勢來看,始自2008年的全球金融危機導致發達國家經濟滑坡,從而導致對溫室氣體減排量的需求以及因為資金短缺對項目投資大量減少,造成CDM需求市場不振。2011年在歐債危機的影響下,不少參與方對2012年后的前景顯得信心不足。

杜環在天寶十載(751)的怛邏斯之戰中為大食所俘,隨后游歷了中亞、西亞和北非,后于唐肅宗寶應初年乘商船回到唐朝并撰寫了《經行記》。但原書已亡佚,部分保留在杜佑的《通典》中。杜環記載了大量的異域食物。茲引《通典》所載于下:

拔汗那國在怛邏斯南千里……偏宜蒲陶、馣羅果、香棗、桃、李[6](唐)杜佑.通典[M].中華書局,1988.(P5226)。

拂菻國在苫國西……好飲酒,尚干餅,多淫巧,善織絡[6](唐)杜佑.通典[M].中華書局,1988.(P5266)。

(摩鄰國)少米麥,無草木,馬食干魚,人飡鶻莽。鶻莽,即波斯棗也……不食豬、狗、驢、馬等肉[1](唐)杜佑.通典[M].中華書局,1988.(P5266)。

(怛邏斯城)宜大麥、小麥、稻禾、豌豆、畢豆。飲蒲萄酒、麋酒、醋乳[1](唐)杜佑.通典[M].中華書局,1988.(P5276)。

(大食)粳米白面,不異中華。其果有偏桃人、千年棗。其蔓菁,根大如斗而圓,味甚美。余菜亦與諸國同。蒲陶大者如雞子[1](唐)杜佑.通典[M].中華書局,1988.(P5279-5280)。

僅據以上數條,就可知杜環《經行記》對異域飲食所載之詳細。如再以“親身經歷”視角來衡量,此材料之史料價值也是彌足珍貴的,尤其是記載了今天北非摩洛哥一帶摩鄰國的飲食習慣,更是在傳統史籍中難得一見。

(二)“引進來”的異域食物

由于中外文明交往的暢通,異域食物會通過海陸絲綢之路引種到唐朝,唐人得以一睹其真容,這些往往會被唐人的筆記小說所收錄。

1.新羅茄子。新羅茄子被引種到長安西明寺,其傳播者很可能是新羅僧人。段成式《酉陽雜俎》記載:“(茄子)有新羅種者,色稍白,形如雞卵。西明寺僧造玄院中,有其種。”[2](唐)段成式撰,許逸民校箋.酉陽雜俎校箋[M].中華書局,2015.(P1394)結合下文筆者對段成式生平之分析,此條記載很可能來自于段氏的親眼目睹。

2.波斯棗。在《舊唐書》和《經行記》中都屢被記載,至晚在唐后期廣州就已有引種。曾做過廣州司馬的劉恂就將其記錄在《嶺表錄異》中。

波斯棗:廣州郭內見其樹,樹身無間枝,直聳三四十尺,及樹頂四向,共生十余枝,葉如海棕。廣州所種者,或三五年一番,結子亦似北中青棗,但小耳。自青及黃,葉已盡,朵朵著子,每朵約三二十顆。恂曾于番酋家,食本國將來者,色類沙糖,皮肉軟爛。餌之,乃火爍水蒸之味也。其核與北中棗殊異,兩頭不尖,雙卷而圓,如小塊紫礦。恂亦收而種之,久無萌芽,疑是蒸熟也[3](唐)劉恂著,商壁、潘博校補.嶺表錄異校補[M].廣西民族出版社,1988.(P110)。

李恂對波斯棗樹的描寫非常詳細。此外,他還親自到波斯蕃客大首領家中,品嘗真正的波斯棗。

3.波稜菜。即菠菜,又作菠棱。上文已引《冊府元龜》貞觀二十一年,泥缽羅獻波稜菜。又《太平御覽》卷九八○引《唐書》載:“太宗時尼婆羅獻波稜菜,葉紅藍,實如蒺,大熟之能益食味。”尼婆羅國,即今尼泊爾。菠菜能作為貢獻品,似乎是罕見之物,然而這可能是唐前期的情況。唐后期韋絢的《劉賓客嘉話錄》則將菠菜引種到中國的時間提前到張騫出使西域時期。“菜之菠棱者,本西國中。有僧自彼將其子來,如苜蓿、蒲陶,因張騫而至也。”[4](唐)韋絢.劉賓客嘉話錄[A].唐五代筆記小說大觀[M].上海古籍出版社,2000.(P798)我們認為這種觀點不正確。因為張騫出使西域時,佛教徒并未隨之而來。這只是劉禹錫的一種推測,但能證明在他所處的時代已經有菠菜的種子,從而推知彼時菠菜極有可能種植已較廣,并非罕見之物。而菠菜大規模引種到中國的時間,可能是唐后期。

4.訶黎勒。訶黎勒主要有三種用途:藥用、制酒、食用。《周書》《隋書》《舊唐書》都說波斯國出訶黎勒。但“訶黎勒”一詞實來自梵語,其在印度、波斯、南海諸國以及中國嶺南地區都有廣泛的種植。但中原地區所見之訶黎勒很可能來自異域,是被引種而來。根據李鴻賓的研究,訶黎勒進入內地的途徑當為陸上絲綢之路[1]李鴻賓.大谷文書所見鑌鐵鍮石諸物辨析[J].文史(第34輯),1992.(P148-151)。而由訶梨勒、毗梨勒、庵摩勒等三果配制而成的三勒漿,在唐代更是成為上層社會的一種時尚飲品而風靡一時[2]陳明.“法出波斯”:“三勒漿”源流考.歷史研究[J],2012,(1).。

三、社交聽聞中的異域食物——以段成式《酉陽雜俎》為例

在朝貢、親歷之外,異域食物還有一種被記錄的方式——耳聞。前兩者屬于眼見為實,難道耳聞就為“虛”嗎?其實并非如此。唐后期著名的筆記小說《酉陽雜俎》中記載了較多的異域食物,尤其值得注意的是其記載的詳細程度遠遠超過玄奘、杜環,而且沒有夸誕和虛構之詞。茲引部分于下:

無石子,出波斯國,波斯呼為摩賊。樹長六七丈,圍八九尺,葉似桃葉而長。三月開花,白色,花心微紅。子圓如彈丸,初青,熟乃黃白。蟲食成孔者正熟,皮無孔者入藥用。其樹一年生無石子。一年生跋屢子,大如指,長三寸,上有殼,中仁如栗黃,可啖[3](唐)段成式撰.許逸民校箋.酉陽雜俎校箋[M].中華書局,2015.(P1331)。

婆郍娑樹,出波斯國,亦出拂林,呼為阿薩嚲。樹長五六丈,皮色青綠,葉極光凈,冬夏不凋。無花結實,其實從樹莖出,大如冬瓜,有殼裹之,殼上有刺,瓤至甘甜,可食。核大如棗,一實有數百枚。核中仁如栗黃,炒食之,甚美[3](唐)段成式撰.許逸民校箋.酉陽雜俎校箋[M].中華書局,2015.(P1338-1339)。

偏桃,出波斯國,波斯國呼為婆淡。樹長五六丈,圍四五尺,葉似桃而闊大。三月開花,白色。花落結實,狀如桃子而形偏,故謂之偏桃。其肉苦澀,不可啖。核中仁甘甜,西域諸國并珍之[3](唐)段成式撰.許逸民校箋.酉陽雜俎校箋[M].中華書局,2015.(P1342)。

槃砮穡樹,出波斯國。亦出拂林國,拂林呼為群漢。樹長三丈,圍四五尺,葉似細榕,經寒不凋。花似橘,白色。子綠,大如酸棗,其味甜膩,可食[3](唐)段成式撰.許逸民校箋.酉陽雜俎校箋[M].中華書局,2015.(P1343)。

波斯皂莢,出波斯國,呼為忽野簷默。拂林呼為阿梨去伐。樹長三四丈,圍四五尺,葉似構緣而短小,經寒不凋。不花而實,其莢長二尺,中有隔。隔內各有一子,大如指頭,赤色,至堅硬,中黑如墨,甜如飴,可啖,亦入藥用[3](唐)段成式撰.許逸民校箋.酉陽雜俎校箋[M].中華書局,2015.(P1352)。

沒樹,出波斯國。拂林呼為阿縒。長一丈許,皮青白色,葉似槐葉而長,花似橘花而大。子黑色,大如山茱萸,其味酸甜,可食[3](唐)段成式撰.許逸民校箋.酉陽雜俎校箋[M].中華書局,2015.(P1354)。

底檷實、阿驛,波斯國呼為阿驛,拂林呼為底珍。樹長丈四五,枝葉繁茂。葉有五出,似椑麻。無花而實,實赤色,類椑子,味似甘柿,一月一熟[3](唐)段成式撰.許逸民校箋.酉陽雜俎校箋[M].中華書局,2015.(P1360-1361)。

《四庫全書總目提要》曾評價《酉陽雜俎》:“其書多詭怪不經之談,荒渺無稽之物。而遺文秘籍,亦往往錯出其中。”然而,通過上述引文我們不難發現,段成式對這些可食用植物的產地、異名、形態、生長周期、藥用,尤其是味道都有詳細記錄,并沒有夸誕、虛構、想象,基本可以確定是如實記錄。由此就帶來一個疑問,段成式從哪里獲得的信息。筆者以為,對于異域食物而言,段成式有親嘗和聽聞兩種方式。

段成式曾親口品嘗過一些異域食物,比如新羅松子和南詔松子。《酉陽雜俎》載:“(段)成式修行里私第大堂前,有五鬣松兩株,大財如碗。甲子年結實,味與新羅、南詔者不別。”[3](唐)段成式撰.許逸民校箋.酉陽雜俎校箋[M].中華書局,2015.(P1273)段成式提到自己家松樹所產松子的味道和新羅、南詔的沒有差別,表示后兩者他應該吃過。

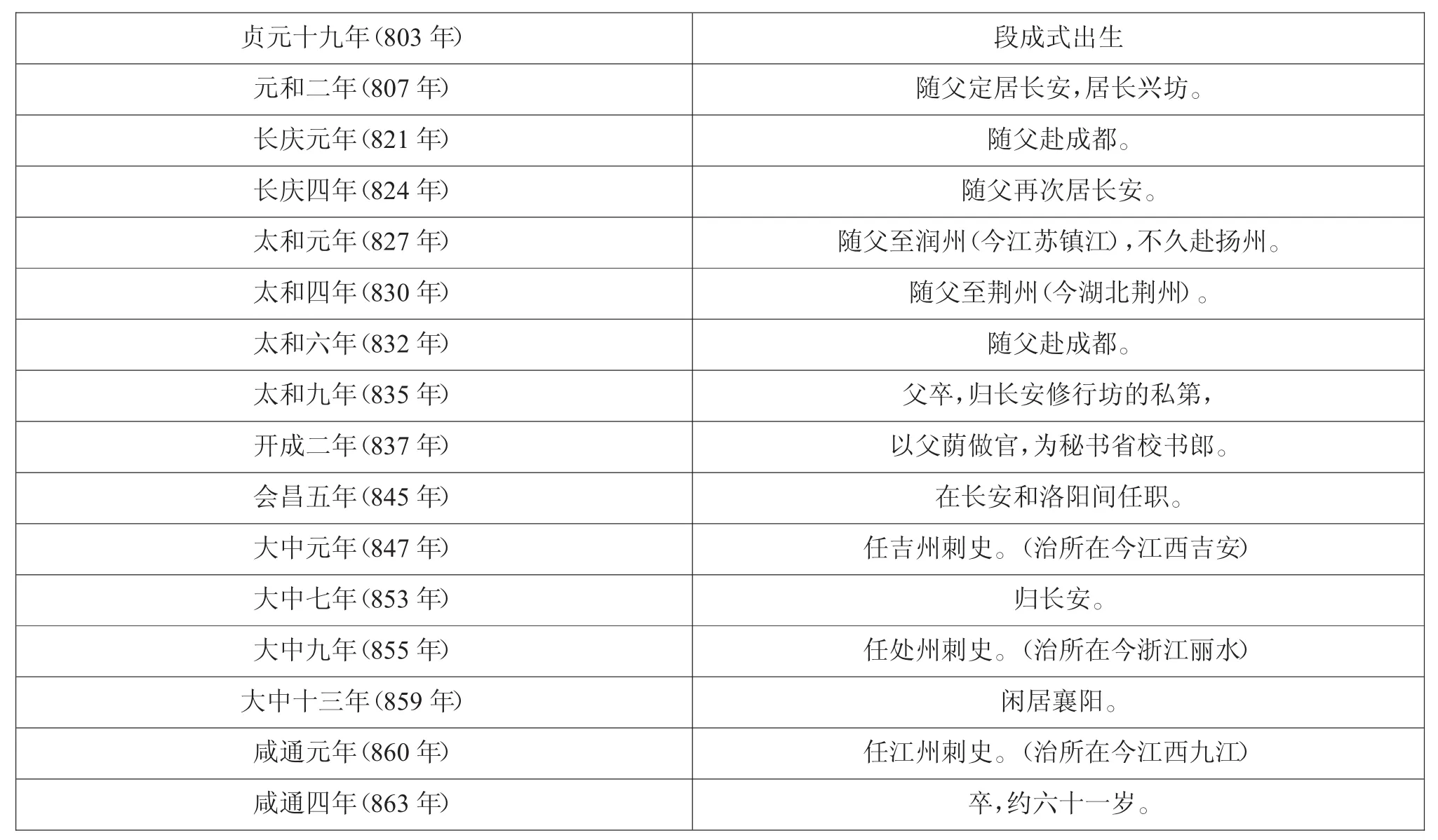

但親嘗只占段氏資料來源的小部分,絕大部分資料則來源于其社交活動中的耳聞。段成式對此也并不隱晦,其言“因拾前儒所著,有草木禽魚,未列經史,或經史已載,事未悉者,或接諸耳目,簡編所無者,作《廣動植》”[1](唐)段成式撰.許逸民校箋.酉陽雜俎校箋[M].中華書局,2015.(P1095)。據此可知,其史料來源之一是“接諸耳目”即社交聽聞。但問題在于對這一部分物產,段成式幾乎均將其定性為產自波斯或拂林。通過對比不同文本,就會發現這些物品分屬于不同的產地。比如偏核桃,在《嶺表錄異》中記載:“出畢占國。肉不堪食,胡人多收其核,遺漢宮以稱珍異。其形薄而尖頭,偏如雀嘴。破之,食其桃仁,味酸似新羅松子。性熱入藥,亦與北地桃仁無異。”[2](唐)劉恂著.商壁、潘博校補.嶺表錄異校補[M].廣西民族出版社,1988.(P112)那么,這些被收納在波斯名下的物產,極有可能是段成式從入唐的波斯商人口中得知的。雖然在目前史料中,未見到段成式與波斯人直接接觸的記載,但也并非絕無可能。這就需要結合段成式的生平軌跡予以研究。現以許逸民《酉陽雜俎校箋》的研究為基礎,列段成式簡要生平于下:

貞元十九年(803年)段成式出生元和二年(807年) 隨父定居長安,居長興坊。長慶元年(821年) 隨父赴成都。長慶四年(824年) 隨父再次居長安。太和元年(827年) 隨父至潤州(今江蘇鎮江),不久赴揚州。太和四年(830年) 隨父至荊州(今湖北荊州)。太和六年(832年) 隨父赴成都。太和九年(835年) 父卒,歸長安修行坊的私第,開成二年(837年) 以父蔭做官,為秘書省校書郎。會昌五年(845年) 在長安和洛陽間任職。大中元年(847年) 任吉州刺史。(治所在今江西吉安)大中七年(853年) 歸長安。大中九年(855年) 任處州刺史。(治所在今浙江麗水)大中十三年(859年) 閑居襄陽。咸通元年(860年) 任江州刺史。(治所在今江西九江)咸通四年(863年) 卒,約六十一歲。

又據韓香在《唐朝境內的波斯人及其活動》一文中的研究可知,當時從陸路來的波斯人多在絲路沿線,又以兩京地區最為集中,而海路來的波斯人主要集中唐代東南沿海的廣州、揚州等地。其中“波斯胡人經營的店肆已成為長安市場的地標及招牌,成為一種特殊的文化符號……在揚州、廣州都能看見特色的波斯店或波斯邸。”[3]韓香.唐朝境內的波斯人及其活動[J].中國邊疆學,2016,(5).(P159)據上表,段成式在波斯人主要集中區長安待了30年左右,而在揚州也待了兩三年時間。因而,他是極有可能接觸到這些旅居中國的波斯人。

直接聽聞之外,《酉陽雜俎》中還有間接得到波斯信息的記錄。如“大理丞鄭復禮言:‘波斯舶上多養鴿,鴿能飛行數千里。輒放一只至家,以為平安信。’”[1](唐)段成式撰.許逸民校箋.酉陽雜俎校箋[M].中華書局,2015.(P1138)還有“成式門下醫人吳士皋,常〔嘗〕職于南海郡,見舶主說,本國取犀”[1](唐)段成式撰.許逸民校箋.酉陽雜俎校箋[M].中華書局,2015.(P1192)。此句前文為“故波斯謂牙為‘白暗’,犀為‘黑暗’”。這里的舶主很可能是指波斯商船主。吳士皋是段成式門下醫人,曾在南海郡(今廣東廣州)任職,波斯商人給他說過本國生擒犀牛的方法,然后他轉述給段成式。

除波斯植物外,段成式還記載過一些其他異域食物的信息,如出摩伽陀國的胡椒、蓽撥。“胡椒出摩伽陀國,呼為昧履支……蓽撥出摩伽陀國,呼為蓽撥梨,拂林國呼為阿梨訶咃。”[1](唐)段成式撰.許逸民校箋.酉陽雜俎校箋[M].中華書局,2015.(P1345、1348)信息來源于段成式的友人——拂林國僧彎和摩伽陀僧提婆。《酉陽雜俎》載:“阿魏出伽阇郍國,即北天竺也。伽阇那呼為形虞。亦出波斯國,波斯國呼為阿虞截……拂林國僧彎所說同,摩伽陀僧提婆言:‘取其汁和米豆屑,合成阿魏。’”[1](唐)段成式撰.許逸民校箋.酉陽雜俎校箋[M].中華書局,2015.(P1336)這里證明,段成式對阿魏的認知就來源于這兩位外國僧人。由此推論,他對胡椒、蓽撥的認知也很有可能來自于此二人。

由此可知,直接或間接得到的社交性信息是段成式收集信息的重要途徑。美國漢學家薛愛華在其著作《撒馬爾罕的金桃:唐代舶來品研究》一書中,也認為:“在段成式記載外來物時,他必定依靠了其他一些沒有留下姓名的外國人所提供的口頭資料。”[2](美)薛愛華.撒馬爾罕的金桃:唐代舶來品研究[M].社會科學文獻出版社,2016.(P467)由段成式這樣一個個案推而擴之,這些來自于社交的耳聞當是唐人得知異域食物的一個重要途徑,而這些耳聞雖有差異,但其作為史料的真實性,還是可以肯定的。

結語

唐人筆下的異域食物,究其入唐途徑基本上集中于陸路與海上絲綢之路二途。而這些傳入唐人眼中、耳中的大量異域食物知識,除去作為貢品等極少一部分是真實存在的之外,絕大部分都在真實的基礎上進行了夸張與變形。而這種夸張與變形的描述背后,體現的是時人對域外世界的一種想象,或者說是當時之人一種樸素的全球觀。在不斷吸收異域食物的同時,“中華食文化圈”的內容也越加豐富。

俗話說“民以食為天”“食色性也”,口腹之欲是人類最基本的生理需求之一。人是最基本的文化交流載體,飲食卻是支撐其存活的基礎。絲綢之路上的往來者,由于來自不同地域一般會攜帶有不同的食物。不同國家、不同種族、不同信仰、不同文化背景的可以共享他們從未品嘗過的食物,從而加強了東西方國家之間的飲食文化交流,促進了本國飲食文化發展的同時,形成絲路食物文化網絡,這是開放包容絲路精神的重要體現。因此說,食物也是絲綢文明的見證。