山東臨淄商王村戰國墓出土的銅帶鉤、帶扣考述

□劉駿

一、引言

為配合山東臨淄水泥廠擴建工程的建設,淄博市博物館、臨淄齊故城博物館于1992年9月至1993年6月,聯合對其所占用的臨淄區永流鄉商王村墓地進行了搶救性發掘。整個墓地共發掘戰國至兩漢時期的墓葬100余座,出土陶器、銅器、鐵器、金銀器、玉石器等982件,為研究齊國腹地戰國至兩漢的歷史,增添了豐富的實物資料,是當時山東文物考古的一項重大收獲[1]。在發掘的眾多墓葬中,一號、二號戰國晚期墓保存完好(一號墓為女性墓,二號墓為男性墓),出土器物豐富,是繼臨淄大武村西漢初年齊王墓隨葬器物坑的發掘之后,有關齊國考古的又一重大發現[2],引起考古學界的廣泛關注。這兩座戰國晚期墓共出土8件銅帶鉤和5件銅帶扣,形態各異,各具特色,異彩紛呈。它們以其獨特優美的造型、精湛的制造工藝和裝飾技法,將帶鉤的實用性和藝術性完美結合,彰顯了鮮明的齊國地域性特征。

二、帶鉤概述

帶鉤不是舶來品,它是在中國本土起源的[3]。絕大部分帶鉤形體雖然不大,但它在我國古代文化史上卻占有一定的地位。“竊鉤者誅,竊國者為諸侯”(《莊子·胠篋》),足以表明帶鉤的使用及其影響,滲透到了古代社會生活的許多方面[4]。帶鉤是我國古代服飾文化中一項重要內容,其鑄造工藝、裝飾技法及藝術風格,在不斷發展過程中,無不折射出深邃的歷史價值和豐富的文化內涵,真實地反映出我國古代社會制度、經濟形態、禮儀習俗、民族融合等。它對我國服飾裝束、青銅器鑄造工藝與裝飾藝術等方面的研究有著重要價值。

帶鉤在《楚辭·招魂》《史記》《漢書》等古代文獻中被稱作“鮮卑”“犀毗”“胥紕”“師比”等[5]。通俗來講,即是古代男性服裝束腰用的腰帶扣,是我國古代服飾中的一種重要構件,大致由鉤首、鉤體和鉤鈕三部分組成。鉤首用于勾連,鉤鈕呈圓潤狀,大致位于鉤尾部或中部,起到固定作用。帶鉤的主要用途是連接革帶兩端,使革帶牢固地系著衣袍,另外還可用來佩掛印章、銅鏡等隨身的小物件[6]。用于制作帶鉤的材質,一般以銅、鐵為主,也有金、銀、玉等。另有少見的石、骨、木、藤、琉璃、陶瓷質,但大多為非實用器[4]。帶鉤尺寸不一,形態各異。從帶鉤外觀來看,造型豐富,式樣繁多。為追求奢華高貴,帶鉤在裝飾工藝上,往往集多種技法于一身,如鎏金、錯金銀、錯紅銅、鑲嵌寶石、浮雕、鏤空等。鉤首紋飾有龍首、獸首、鳥首、馬首等,鉤身有琵琶形、獸面形、螭形、長牌形、水禽形等。裝飾技法的不同組合,呈現出不同的視覺體驗,珍貴的寶石、炫目的金銀以及婉轉流暢的線條,共同營造出豐富多彩的效果和藝術氛圍,形成強烈的視覺沖擊力,華美瑰麗,美不勝收。

根據考古資料,1972年浙江桐鄉縣(現桐鄉市)屠甸鄉金星村遺址中發現的良渚文化玉帶鉤[7],是目前已知最早的、原始形態的帶鉤。我國春秋中晚期,在齊、燕、楚、秦等國的廣闊地域,帶鉤已開始出現。山東、河南、湖南、陜西、北京及遼寧等地春秋至戰國早期墓中,都有銅帶鉤或金、玉帶鉤的出土。在齊國地域,早在西周晚期至春秋早期,山東蓬萊村里集墓就有方形素面銅帶鉤出土,山東臨淄郎家莊一號春秋墓曾出土金帶鉤。這說明至遲在春秋早期,齊國貴族階層已經開始使用帶鉤。關于帶鉤,《管子》《史記》等我國古代文獻典籍中不乏相關記載,但最為著名、最具影響力的當數齊國春秋時期“管仲射小白”的歷史故事,如《管子·小匡》中載有“管夷吾親射寡人,中鉤,殆于死”,《史記·齊太公世家》中也有“射中小白帶鉤”的記載:

初,襄公之醉殺魯桓公,通其夫人,殺誅數不當,淫于婦人,數欺大臣,群弟恐禍及,故次弟糾奔魯。其母魯女也。管仲、召忽傅之。次弟小白奔莒,鮑叔傅之。小白母,衛女也,有寵于釐公。小白自少好善大夫高傒。及雍林人殺無知,議立君,高、國先陰召小白于莒。魯聞無知死,亦發兵送公子糾,而使管仲別將兵遮莒道,射中小白帶鉤。小白詳死,管仲使人馳報魯。魯送糾者行益遲,六日至齊,則小白已入,高傒立之,是為桓公。

后來,齊桓公在鮑叔牙的勸諫下,不計一箭之仇,任用管仲為相,使管仲地位在高氏、國氏之上,號為“仲父”,創造了《史記·管晏列傳》中所載“管仲既用,任政于齊,齊桓公以霸,九合諸侯,一匡天下,管仲之謀”的輝煌歷史,成就了齊國泱泱大國的宏圖偉業。從此以后,齊桓公小白腰間的帶鉤也被罩上了神奇的色彩,這對于后世對帶鉤含義的解讀,產生了較大影響,帶鉤也因此被寓意為“趨吉避兇保平安”的特殊代表,不僅如此,帶鉤還被賦予了更多的文化內涵和豐富的歷史意義。如文獻中漢代劉安的《淮南子·說林訓》載“滿堂之坐,視鉤各異,于環帶一也”,以此相互炫耀和攀比,帶鉤遂成為當時區分社會各階層身份地位的象征和重要標志。又《淮南子·泰族訓》中的“帶不厭新,鉤不厭故”,則更加說明帶鉤在當時社會人們心目中占有重要地位。

三、臨淄商王村一號、二號戰國墓出土的銅帶鉤、帶扣

在山東地區考古發掘中,齊國地域出土帶鉤的數量較多,據不完全統計,20世紀70—90年代,在齊地春秋墓葬中出土達70余件,僅臨淄郎家莊一號東周殉人墓就出土了66件[8],是迄今為止山東地區出土齊國春秋時期帶鉤最多的墓葬。齊地出土的戰國時期帶鉤約160件,其中所用材質豐富,有鐵質和骨質。山東長島王溝東周墓群出土的戰國時期帶鉤多達45件[9]。隨著考古發掘工作的不斷深入,相信將來會有更多的新發現,可以全面、系統地揭示齊國帶鉤及帶扣的整體風貌。

臨淄商王墓地的兩座戰國晚期墓,共出土了8件銅帶鉤和5件銅帶扣[1],其中一號墓出土的1件銅帶扣造型奇特,與螭虎組合而成,極為少見。帶鉤鉤首大都鑄有獸面紋,鉤身造型豐富,圖案紋飾采用幾何紋、動物紋等,靈活多變;在制作工藝上采用陽線、陰線、浮雕、透雕等技法;在布局上采用對稱式和非對稱式,均衡中富有變化;在裝飾工藝上大都采用鎏金、鑲嵌綠松石等技法,制作考究,技術精湛,使帶鉤更加富麗堂皇。綠松石,又稱“松石”,因“形似松球,色近松綠”而得名,綠松石常被鑲嵌在金、銀、銅器物上,顏色絢麗,交相輝映,形成了光彩奪目、絢麗多姿的裝飾藝術效果。這些帶鉤、帶扣均為齊國貴族階層使用的實用器,盡顯貴族氣派。

(一)銅帶鉤

這兩座戰國晚期墓出土的8件銅帶鉤,按照不同造型分為五型,下面對其做分析探考。

1.Ⅰ型鎏金嵌綠松石銅帶鉤

二號墓出土(M2:46-2)。通長8.9厘米,通寬3.5厘米,通高2.1厘米。長條形鉤體,通體鎏金。鉤首獸面紋,圓形鉤鈕位于尾部。鉤身細長,中段纏繞一“S”形虺紋,俏皮可愛。雙目嵌綠松石(已脫落),后段飾四組斜線組成的三角紋,鉤尾透雕一鳳一虺,造型采用非對稱式,生動活潑,均衡中追求節奏上的變化(圖1)。

2.Ⅱ型鎏金嵌綠松石銅帶鉤

一號墓出土(M1:72)。通長7.5厘米,通寬4厘米,通高1.5厘米。長條形鉤體,鉤首獸面紋,鉤身細長,上部長方形凹槽內鑲嵌綠松石(已脫落)。圓形鉤鈕位于尾部。鉤尾的設計可謂造型別致、獨具匠心,紋飾圖案采用對稱式,由蝴蝶形云朵紋組成,中間鏤空,圖案活潑,富有變化。通體鎏金,顯得更加富麗華貴(圖2)。

圖1

圖2

3.Ⅲ型鎏金鑲嵌綠松石螭虎紋銅帶鉤

一號墓出土(M1:94)。通長10.4厘米,通寬1.7厘米,通高1.9厘米。鉤體呈琵琶形,鑲嵌綠松石(大部分已脫落,現存3片),通體鎏金,圓形鉤鈕在近中部。鉤首獸面紋,鉤身全浮雕一螭虎俯臥另一獸身之上,該獸一肢支撐虎首,一肢抓虎頸,仰身作痛苦掙扎狀,給人以強烈的動感,神態刻畫細膩自然,惟妙惟肖。具有較強的寫實性,生活氣息濃厚,充滿情趣(圖3)。

4.Ⅳ型鎏金獸紋銅帶鉤

一號墓出土(M1:79-2)。通長9.5厘米,通寬1.6厘米,通高2.2厘米。鉤體呈琵琶形,通體鎏金,圓形鉤鈕位于尾部。鉤首獸面紋,鉤身浮雕一獸形,作臥伏狀,與鉤身連成一體。腹部、后肢、尾部鏤空,長尾向下翻卷,呈“S”形。圓目,張口,鼻唇較長,扇形大耳,肢體健碩,給人以粗獷、兇猛、彪悍之感,賦予齊國人勇猛善戰的寓意。帶鉤制作工藝精湛,棱角分明,刻畫細致,富有層次和節奏感(圖4)。

圖4

5.Ⅴ型鎏金嵌綠松石鴟面人手神鳥紋銅帶鉤

一號墓出土(M1:126)。通長8.2厘米,通寬2.8厘米,通高1.7厘米。該件銅帶鉤通體鎏金,造型特殊,為透雕鴟面人手神鳥紋,較為罕見。圓形鉤鈕在鉤中部,直徑約1.7厘米。鉤面上的鳥首喙前突向下,喙尖略向內勾,喙兩側是貓眼狀的雙目,喙下部飾三排細珍珠紋,每排約8顆。鳥首上方兩側為角狀雙耳,是一個角鴟的面部特征。鳥身軀粗短,兩側為雙翅,肘部彎曲,前臂上舉,雙手捧扶鉤體。鳥尾下垂,左右兩側外撇伸出八字形羽毛,上刻有數道象征羽毛的陰線。鳥首前額正中和兩翅肩部鑲嵌22片綠松石(現僅附著17片)(圖5)。

該帶鉤造型為透雕神鳥,應是《山海經》中提到的鴸。《南山經》中載:“南次二經之首,曰柜山……有鳥焉,其狀如鴟而人手,其音如癉,其名曰鴸,其名自號也,見則其縣多放士。”鴟即角鴟,耳邊有長毛似角,俗稱貓頭鷹。《山海經》中的鴸應該是一只長著手的貓頭鷹,這與帶鉤上的鴟面人手神鳥正好吻合。過去多認為鴸是《山海經》中所述的各種人面鳥的一種,但值得商榷。因為《山海經》對各種人面鳥的“人面”都是有很明確的文字記述的。如《南山經》中有:颙,“其狀如梟,人面四目而有耳”。《西山經》中有:橐二,“其狀如梟,人面而一足”。鳧徯,“狀如雄雞而人面”。《北山經》中有:竦斯,“狀如雌雉而人面”。而在對鴸的記述中并沒有提到人面,所以它不應是人面鳥。當時的人為何把帶鉤做成鴸的形象,這或許可以從“見則其縣多放士”中得到答案。“放士”有兩種解釋,郭璞注曰:“放,放逐;或作效。”放、效兩字詞義完全相悖,如釋為放,當為惡鳥;但若釋為效,鴸就是吉鳥了。就是說,見到鴸的地方會有許多效力之士,因此將鴸的形象用在帶鉤的裝飾上,也就有著美好的寓意了[10],表達了美好的精神訴求。

6.Ⅵ型鎏金銅帶鉤

二號墓出土(M2:46-1)。通長9.2厘米,通寬2.8厘米,通高2.5厘米。鉤首方扁,鉤身上部細長,下部造型為弧形琴面,通體鎏金,圓形鉤鈕在鉤尾部。造型簡潔明快,在紋飾圖案設計上采用對稱式,上飾陰刻菱形紋、卷云紋,線條精細流暢,過渡自然(圖6)。

(二)銅帶扣

帶扣和帶鉤的主要功能相同,即用于人服飾束帶,但是它們出現的時間卻不相同。帶鉤具有更久遠的歷史。在新石器時代的良渚文化遺址中曾多次出土玉帶鉤[11]。據目前考古資料判斷,出土年代最早的帶扣是米脂張坪M2和包頭西園M4的春秋時期帶扣[12]。用于人服飾束帶的帶扣最早出現于兩周之際的北方地區,趙武靈王“胡服騎射”時引進中原。《戰國策·趙策》:“趙武靈王賜周紹胡服衣冠、具帶、黃金師比,以傅王子也。”經過戰國、漢代的發展成熟,逐漸被人們所接受。漢代以后中原地區大量傳承使用,并逐漸取代了帶鉤。陳仁濤先生在《金匱論古初集》中也作了闡釋:“帶扣之用同于帶鉤而尤為便利,其始亦為胡人之服制,而創作較帶鉤稍晚,唯漢魏以降,用者漸多,遂寢取帶鉤之地位而代之。”[13]

圖5

圖6

圖7

帶扣是一種通稱,從構造上看,它主要分為環孔和舌針兩部分,功用是裝于帶頭,便于解結。帶扣的制作取材廣泛,質地較為豐富,以金屬質地為主。珍貴的有金、銀質,尤以銅、鐵質居多,考古發掘還出土過骨質帶扣。帶扣從春秋時期開始,經過漫長的發展演變過程,一直延續使用到當今,成為我們今人必不可少的生活用具。考古發現的帶扣從構造特征上看,大致可以分為兩大類,主要區別在扣舌上。不論帶扣環孔的形狀如何,扣舌分為死舌和活舌兩種。死舌固定在扣環一側,活舌則可以轉動自如[14]。

帶扣與帶鉤在實用性上相比較,有著使用方便、結構合理、結實牢靠的特點。帶鉤從春秋中葉起,一直使用到逐漸被帶扣取代止,經歷了約六百年之久,而帶扣的使用延續更久,至今已有兩千多年[4]。

臨淄商王墓地一號、二號戰國墓共出土5件銅帶扣,其中4件鎏金。分Ⅰ型、Ⅱ型[1],造型獨特,特點鮮明。

1.Ⅰ型鎏金銅帶扣

二號墓出土(M2:13-1),共計4件。通長5厘米,通寬3.2厘米,通高2.9厘米。長方形扣環,分八個面,棱角分明。一端為蛇首形扣舌,通體鎏金(圖7)。

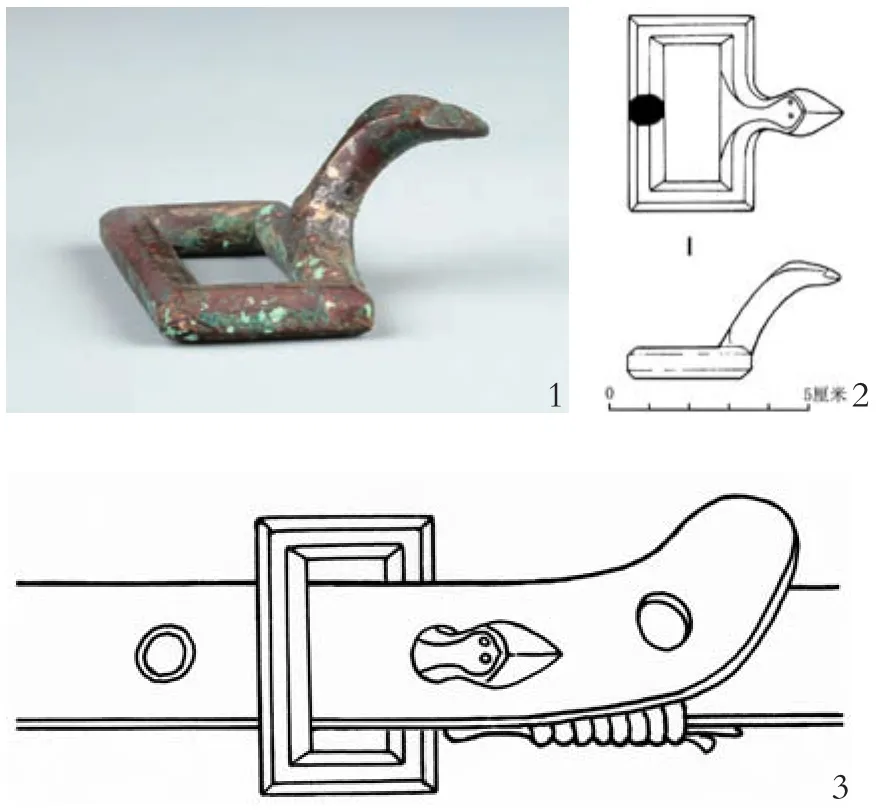

2.Ⅱ型螭虎紋銅帶扣

一號墓出土(M1:80)。通長4.6厘米,通寬3.6厘米,通高1.4厘米。整個帶扣造型呈“┏”形。方形扣環,一邊鑄有一蛇首形扣舌,其后側扣環被一螭虎所銜,螭虎向左彎頸勾尾,整個身體呈“S”形,四足蹲踞,作臥伏狀,腹下有一長方形鈕(圖8)。

該帶扣扣舌雖為死舌,但被螭虎銜住扣環,且在螭虎口中能活動,更顯得標新立異、精巧靈活,特點突出。在同時期出土的眾多帶扣中較為罕見。螭虎造型生動、活靈活現,刻畫精細,層次豐富,制作工藝精良,體現了齊國帶扣在造型與裝飾風格上,受齊文化開放性和包容性的影響,在造型上變化豐富,在功能上實用性強,在裝飾上求新善變、不拘一格。

圖8

上述Ⅰ—Ⅵ型銅帶鉤、Ⅰ—Ⅱ型銅帶扣,均藏于山東省淄博市博物館。

四、結語

從上述銅帶鉤、帶扣的造型、制作工藝與裝飾藝術風格來看,雖不能完全涵蓋齊國帶鉤、帶扣藝術的整體風貌,但從中可見一斑,均體現了鮮明的齊國地域特色,反映出了當時人們在社會生活中對美的追求,充分體現了齊國高超的手工業制作水平。這些造型奇巧、紋飾華美的青銅帶鉤與帶扣,在造型和裝飾藝術上追求變化、形式多樣,集實用性與藝術性于一身,并完美統一,充分反映了齊國戰國時期青銅器精湛的鑄造水平和高超的裝飾技藝,代表了這一時期齊國帶鉤、帶扣造型與裝飾藝術的最高成就,也是司馬遷《史記·貨殖列傳》中“故齊冠帶衣履天下,海岱之間斂袂而往朝焉”的真實寫照和最好詮釋,為進一步進行齊國服飾文化、青銅器鑄造與裝飾工藝等方面的綜合性研究,提供了寶貴的實物資料和重要佐證。