國家話語到民間書寫:彩調劇《劉三姐》到《新劉三姐》的創編演變

胡媛

【摘要】 彩調劇《劉三姐》是20世紀五六十年代根據民間故事創編的一出戲,在全國戲改的歷史語境下,彩調劇《劉三姐》一改彩調劇“搭橋戲”的形制成了文化精英參與下的創作,并開啟了彩調劇導演制的新型創演機制。《劉三姐》表面上是劉三姐與阿牛哥的愛情故事,實際是以劉三姐為代表的人民與以莫懷仁為代表的地主階級斗爭的故事,是時代經典的文藝創作。彩調劇《新劉三姐》在彩調劇《劉三姐》的立意上,根植于廣西的山歌文化,重新創排的一個劇目:以60年前的隔世婚約為起點,牽出了城里受挫的主人公阿朗、人美心善的姐美、電商達人莫小謙等一系列人物,圍繞著取消婚約、尋找阿朗、鄉村致富、“情敵”斗歌、歌中尋人生等情節。《新劉三姐》與《劉三姐》的主題、語境、人物、演繹方式等都不相同,是劉三姐故事編創由國家話語轉向民間書寫的回歸,展示文藝創作的時代性以及新時代壯族人民追逐夢想的奮斗英姿。

【關鍵詞】 國家話語;民間書寫;彩調劇《新劉三姐》;《劉三姐》;創編演變

[中圖分類號]J82 ?[文獻標識碼]A

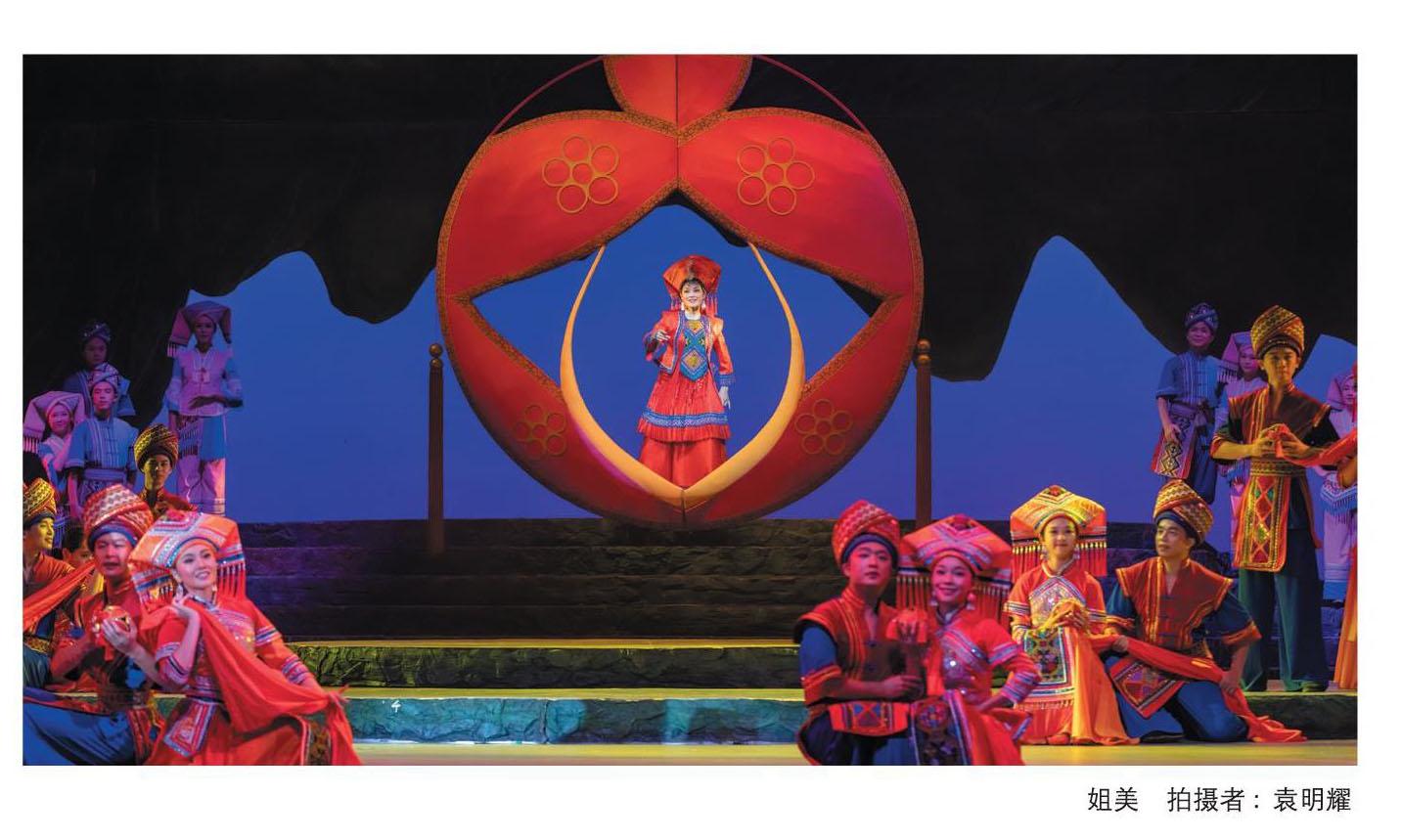

彩調劇是流傳于廣西的一種載歌載舞性質的民間小戲,有彩調、唱燈、采茶、調子、耍牡丹等別稱,1955年的地方戲曲改革中統一稱為彩調劇。20世紀五六十年代編排的《劉三姐》,無論是彩調、歌舞劇還是電影等不同媒體,其基本的故事結構沒有多大變化的,講述劉三姐與地主莫懷仁斗智斗勇、劉三姐與阿牛哥相愛的故事。在故事的敘述思想里,以人民與剝削階級斗爭為主線,以劉三姐與阿牛哥的愛情故事為副線,在“革命+戀愛”的視域下,民間歌女劉三姐成了人民的代表、時代的英雄,是國家在場的宏大敘事的寫照。彩調劇《新劉三姐》是由廣西戲劇院在2019年創作排演,一級劇作家常劍鈞、裴志勇擔任編劇,一級導演楊小青為該劇總導演、廣西戲劇院院長龍倩及青年新銳史記為導演,周正平為燈光設計,邊文彤為舞美設計,形成了廣西本土專家與國內知名專家強強聯合的主創陣容。相比20世紀五六十年代塑造的“劉三姐故事”形象,彩調劇《新劉三姐》則是一個全新的故事:壯家當代山歌傳人姐美踐行先人對歌承諾,應允60年前的隔世婚約;被阿奶從城里騙回村的阿朗當場悔婚并逃跑;姐美與阿朗婚約解除,各路求親者踏破門檻,姐美以山歌勸退求親者,并與電商達人莫小謙達成新的合作;姐美一邊探尋阿朗悔婚原因,一邊帶領村里年輕人走現代致富路;在莫小謙的刺激下,阿朗終于跟姐美見面,并吐露悔婚原因,姐美冰釋前嫌,讓莫小謙與阿朗達成合作后離開;阿朗終于意識到了自己的錯,在追尋姐美中,決意在山歌中找回失去的一切。無論是從創作主題、社會語境、人物形象、演繹方式等,都呈現了60年后劉三姐故事的新姿態;深層語境,是文藝在新時代下,故事話語的轉變。

一、創作主題:從階級斗爭到對美好生活的追求

劉三姐是廣西的代名詞、著名的文化品牌,在很長一段時間內,區外的人都是通過劉三姐才知道廣西的。《劉三姐》故事創作從彩調開始,到后面的歌舞劇、電影,其故事框架一直圍繞著劉三姐與地主莫懷仁的斗爭,即便是劉三姐與阿牛哥的愛情,也是階級斗爭勝利的寄意。而為了全面“落實”斗爭的思想主題,彩調劇《劉三姐》“即使劇中秀才與三姐的語言方式都要形成階級對比,專門創造了‘秀才腔,這一藝術創造后來移植與挪用到對后世影響深遠的電影《劉三姐》中”[1]118。在這里,劉三姐代表著廣大人民群眾的立場與莫懷仁為代表的剝削階級,是當時不可調和的敵我矛盾,而20世紀五六十年代正是全國性戲曲改革運動的重要時刻,為了更好發揮戲曲的重要作用,國家話語的介入成了必然:“現代戲能反映社會主義生活,有力地用社會主義精神教育人民……現代戲能有力地為社會主義建設服務。”[2]戲劇服從階級斗爭的需要成了時代的要求。劉三姐的創作主題,在國家立場下,圍繞著階級斗爭,貫穿了整個故事的建構:“其中對陶、李、羅三秀才的刻薄、揶揄、嘲弄和諷刺,正是當年比較流行的‘皮之不存,毛將焉附的理論指導下,強行把知識分子推到剝削階級一邊在文藝上的反映。”[3]558可見,在《劉三姐》的創作理念上,階級斗爭是基本的立場,包括人物關系的設置、故事敘述的推進、思想文化的傳達等,體現了無階級不戲劇的創作姿態。

不同于《劉三姐》的創作立場,彩調劇《新劉三姐》主題是基于壯家日常生活的展示:有兒女情長,如姐美與阿朗的婚約、莫小謙對姐美的愛慕;有祖孫情深,如姐美與阿奶、阿朗與阿奶;有日常的采桑養蠶,如姐美與村里年輕人勞作;有契合當下的開網店,如姐美與莫小謙的電商合作;有各種求親場面,如慕姐美名而來的各路求親者;有無所不在的對歌,如喜歡要唱歌、煩惱要唱歌、訴說要唱歌、對話要唱歌……如果要說一個貫穿始終的點,那就是“姐美與阿朗的婚約”,它有著承前啟后的貫穿性,往前是對60年前《劉三姐》的繼承,往后是引發《新劉三姐》故事的發展。不管怎樣,彩調劇《新劉三姐》的故事,是劉三姐后人的事情了,雖然《新劉三姐》沿用了《劉三姐》的主旋律《山歌好比春江水》,但除韻律外,一切都是“新”的。在《新劉三姐》中,主題關注人的命運,包括思想、情感、訴求、觀念等,在細微處凸顯當代青年的內心世界和價值取向;同時,強調山歌在當代的文化意義,思考著人與歌的時代走向,契合在傳承、創新、發展的新時代背景下的社會矛盾:“我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。……人民美好生活需要日益廣泛,不僅對物質文化生活提出了更高要求,而且在民主、法制、公平、正義、安全、環境等方面的要求日益增長。”[4]如此,對主創人員而言,怎樣才能體現人民對美好生活的追求呢?在彩調劇《新劉三姐》故事里,我們看到了一群努力融入時代的壯家兒女,他們樸素、認真、勤勞,但又充滿了智慧,發揮自身環境優勢,不僅種出了壯家特產,還借助網絡平臺推廣自己的家鄉文化。他們積極陽光地追求美好生活、創造美好人生,這些通過日常瑣事,洋溢在彩調劇《新劉三姐》的故事構造中。

二、時代語境:從當家作主到追尋自我

毫無疑問,“彩調劇《劉三姐》因為采用了導演制,代表國家話語的文人等專業人士可以充分介入,從而使得其創演很好地迎合了當時的戲曲改革需要”[5]86。在全國戲曲改革的語境下,《劉三姐》是要體現人民當家作主,尋求人民群眾的主人翁地位,這和它的創作立場是一致的。因此,我們在彩調劇、歌舞劇、電影版中看到的《劉三姐》,都是如何發揮群眾力量,跟剝削階級對抗。而為了突出人民的智慧,反面人物總是被塑造得有點獐頭鼠目,比如地主莫懷仁,利用各種卑劣手段來迫使劉三姐就范;比如陶、李、羅三秀才即便是知識分子的形象也被描述得抓耳撓腮無半分文人的氣質。劉三姐的使命就是要反抗到底,且反抗不是蠻力的對抗,是有智慧、有創建,最后敵人在無情的嘲諷中落下帷幕。在這典型的敵我雙方關系中,我方受盡委屈但不屈服,最終靠智慧贏得漂亮,走向了當家作主;敵方利用各種手段打壓,蠻取橫奪,最終壞人不得善終。《劉三姐》的時代語境決定了她必須心懷人民、嫉惡如仇,如此,不管與陶、李、羅三秀才的對歌,還是抵抗莫懷仁的關押,劇中都規畫了明確的階級立場,雖有彩調繞耳,全劇卻彌漫著一股緊張的氛圍。

相比《劉三姐》劍拔弩張的關系,《新劉三姐》在一片歌舞升平中展開序幕,當姐美唱著熟悉的山歌旋律出來的一剎那,觀眾仿佛看到了60年前的劉三姐;但是當阿朗背著吉他、唱著情歌走到舞臺的時候,觀眾又忍不住爆笑——時代不同,姐美與阿朗的故事已經不是劉三姐與阿牛哥的故事了,而是新時代下壯家兒女尋夢的故事。在這里,沒有激烈的矛盾關系,沒有強取豪奪,即便是最大矛盾也只是阿朗當場悔婚而已。但是姐美以她的善解人意化解了尷尬與矛盾,她認為阿朗的變化是有原因的,她要去尋找這背后的原因,給自己一個交代,同時也不冤枉阿朗。由此引發了故事的進一步發展:一方面是姐美對阿朗悔婚原因的追尋;一方面是姐美聯合電商達人莫小謙帶領全村人走向致富路的努力。在新時代背景下,網絡、微商、微信成了時代特有的文化符號貫穿著故事的發展;而山歌也作為壯家特有的民間習俗唱響了時代的強音。在這里,主創人員思考的不是人物之間的矛盾問題,而是當傳統與現代相遇、鄉村與城市交集、山歌與流行歌碰撞,該何去何從?亦如從鄉村走向城市的阿朗、從城市走向鄉村的莫小謙、在鄉村中享用現代科技的姐美,代表了主創人員在編創過程中對人物、生活、現代性的思考,同時,主創也通過該劇給出了自己預設的答案。阿朗唱著流行歌曲想在城里有一番作為,卻被騙得負債累累,無顏面對父老鄉親的期待;最后在姐美山歌的引導下,重新樹立了信心,重回鄉村尋找失落的人生。莫小謙在鄉下看到了鄉村的優美風景、人的淳樸自然、特產的珍貴,一切美好且富有生機;他搞起了土特產的網絡銷售,愛上了人美心美歌美的姐美,把生意做得風生水起。姐美生于斯長于斯,深愛故鄉的山山水水,唱得了山歌,打得了擂臺,做得了生意,經得起考驗,她扎根于農村,但卻有寬廣的視野,調動農村的豐富資源,讓生活更美好。一切不言而喻,在當代語境下,文藝一直在探索的是融合,融合本身就是兩種甚至是多種不同的跨越結合。于此,城市文化與鄉土文化、精英文化與民間文化、傳統文化與現代文化都是在彼此的試探中尋找契合點,有成功有失敗,但不否認過程的積極性。亦如阿朗,即便在城里走得如此不堪,主創人員也沒舍得讓他絕望太久,而是安排他回到故里,讓他看清自己的位置,重新出發。某種程度而言,彩調劇《新劉三姐》不也是在進行一次創作的嘗試,探尋文化融合的可能性,探討山歌文化在當代的價值意義嗎?

三、人物形象:從兩級對立到合作共贏

《劉三姐》有貫穿始終的人物矛盾,即以劉三姐為代表的人民和以莫懷仁為代表的地主階級,兩級對立,是確立劇本核心的關鍵。人物的關系也圍繞著“斗爭”的主題展開:前半段是劉三姐帶著鄉親們以對歌的形式跟地主莫懷仁斗智(斗歌);后半段是阿牛哥帶著眾鄉親跟莫懷仁斗勇;即便是故事的結局,阿牛哥帶著劉三姐在鄉親們的掩護下遠離是非之地,也暗示著這場人民與地主階級的斗爭依然在延續。人物形象也在斗爭中塑造起來:劉三姐美麗、聰明、有智慧,嫉惡如仇的;阿牛哥忠厚老實、勇敢不失睿智;莫懷仁貪婪、狠毒。兩級對立的人物性格塑造雖是扁平人物的樹立,卻也是人物相互成就的過程,正邪雙方在斗爭中走向兩極,正是《劉三姐》立意的傳達。

彩調劇《新劉三姐》雖小矛盾不斷卻沒有一個貫穿始終的人物關系矛盾,無論是阿朗與姐美、姐美與莫小謙、阿朗與莫小謙的人物關系,都處于誤解—化解—和諧的關系進程中。阿朗與姐美的矛盾在于阿朗的悔婚觸動了全劇人物的平衡關系,從而造成了姐美不得不面對不必要的麻煩,即對各路愛慕者一一勸退的同時追尋阿朗悔恨原因;但是讓姐美如此“丟臉”“傷自尊”的事并沒有迫使姐美走上“報復”的道路;相反,兩人最終在理解中化解、包容中支持。可見,相比營造一個和諧、穩定的人物關系環境,人物的矛盾關系在主創人員看來并不顯得有多重要。姐美與莫小謙如果有矛盾,那就是一個愛而不得,一個不愛而拒,但在愛與拒中并不構成隔閡,而是一個笑著愛,一個笑著拒,在笑中化解了尷尬,形成了更加穩固的商業合作關系。阿朗與莫小謙是算是“情敵”關系:失意的阿朗討厭春風得意的莫小謙,財大氣粗且不斷討好姐美;莫小謙恨不得阿朗永遠不回來,好讓姐美接受他的愛意。兩“情敵”彼此看對方不順眼,還為了爭奪姐美開展了對歌擂臺,但是最后在姐美的說服下,兩人拋去成見,為了建設壯美家鄉,達成了新一輪的合作關系。縱觀全劇,這樣的小矛盾實際上很容易因誤會觸發大的矛盾關系,亦如音樂劇《愛爾蘭之花》《西區故事》不正是這樣的故事結構嗎?但是主創人員顯然是不給矛盾發酵,在萌芽之時就處理掉,以致于全劇的人物關系都處于一種溫和的狀態,即便偶爾的不和諧,一首山歌似乎都能撫平所有的不安與不快。如果說在《劉三姐》的故事里,唱歌是一種武器,是劉三姐拿起來斗爭的利器,那么在《新劉三姐》里,歌唱是一種對話、牽掛、思念、理解,更是壯家文化的化身。也正是通過歌唱,唱出了阿朗逐夢路上的迷茫與糾葛、堅守或放棄;唱出了姐美的理解與包容、深情與寄托;唱出了莫小謙的大度與爽朗、執著與情深;同時也塑造了一個個鮮明的人物形象:姐美人美心美、能歌善舞、智商在線、目光長遠、不拘泥窠臼、有頭腦有主見;阿朗有才華、善良、實在、沖動、迷茫;莫小謙幽默、自信、熱情、開朗、樂觀。每個人物身上都有著自己明顯的標簽,有著時代的烙印。

四、演繹方式:從英雄歌頌到小人物敘事

不難理解,在大時代背景下,宏觀敘事是主流的文化呈現形式,《劉三姐》在這樣的環境下,歌頌英雄是時代的產物,也是主流。劉三姐理所當然被塑造成反抗階級壓迫的斗爭女性形象,亦如當時《白毛女》主題:“‘舊社會把人變成鬼,新社會把鬼變成人是在黨的領導與關懷下升華出來的。”[6]3以致把階級斗爭貫穿到全劇,整合了所有資源來塑造劉三姐。此時,劉三姐已經不是民間傳說中的歌仙,她是一個以歌為武器的斗士。《劉三姐》的編者“以革命現實主義和革命浪漫主義相結合的創作方法來處理這個題材,從頭到尾都表現了勞動人民的力量和氣概完全壓倒了剝削階級,使人揚眉吐氣,歡欣鼓舞,這更符合我們已經解放了十一年的勞動人民的心境和精神狀態。《劉三姐》受到觀眾的熱烈歡迎不是只有一個原因,但這卻是最根本的原因”[3]548。可見這樣的敘事是符合當時觀眾的審美要求的,同時也傳達了舊社會人民被壓迫的苦難根深蒂固,劉三姐的出現無疑喚醒了他們過去的記憶,是自我內心的真實寫照:如果自己不能反抗、斗爭,那就讓劉三姐代表我們去反抗、斗爭吧!因此,在《劉三姐》里,劉三姐不是一個簡單的人物,她是人民的英雄,是時代的英雄。正所謂時勢造英雄,《劉三姐》中的劉三姐是時代的必然,這樣的人物放到現在,或許我們沒有前輩們看得有感情有思考。

縱觀《新劉三姐》,主創顯然不是創造英雄,也不歌頌英雄,他們要贊美新時代下默默耕耘的勞動者,歌頌那千年來有著頑強生命力、承載著一代代壯家兒女夢想的山歌。姐美雖然在某種意義上是對“劉三姐”的繼承和延伸,但是她也只是生活在壯鄉中的一個普通的女子,她長得美、歌唱得好、有智慧,但和很多壯家女孩并無多大區別。她也沒經過什么大是大非,她生活在和平的年代、和諧的村莊,平安喜樂地成長,沒有階級壓迫,沒有階級斗爭,注定成不了英雄。成不了英雄的姐美,認真地編織著一個小人物應有的結構敘事,在簡單生活中呈現生活的本真。她努力地活成我們羨慕的樣子:有自己的理想追求——建設富裕、美麗鄉村;能夠做自己喜歡的事——唱山歌,且唱出了藝術的高度;對人生充滿了陽光與自信。阿朗則是我們這個時代典型的逐夢青年,帶著理想來到城里,卻被城市的現實規訓得頭破血流。他以鄉村的淳樸來度城市的復雜,注定是失意的;最終回歸鄉村,其實也暗示著以阿朗為代表的鄉村青年在城市的挫敗,也潛意著城鄉融合任重道遠。莫小謙是活得最明白的一個人,他有商人的精明,通透城鄉規則,看到了鄉村發展的大好前途;他沒有放棄城市的優越硬件、軟件,但也充分調動了鄉村的各項獨特資源,他游走于鄉村與城市間,既是城市代表也代言鄉村,在他身上體現了城鄉融合最好的模樣。每個鮮活人物背后,都是現實中的一員,奔走于生活和理想之中。主創想傳達的也正是這樣一群能歌善舞的壯家人,他們努力編織自己的夢想,以小人物的姿態為觀眾打開了一扇了解壯家山歌、壯家生活、壯家兒女的門。

結 語

如果說《劉三姐》是為了新中國成立10周年的獻禮,那么60年后的今天,彩調劇《新劉三姐》則是致敬經典,獻禮國慶70周年。《新劉三姐》在延續《劉三姐》的主旋音樂基礎上,保留了彩調劇詼諧風格,融入了民族歌舞,簡單舞臺有山有水有景有情,“站在巨人的肩膀上”,我們看到了國家60年以來的繁榮發展。而廣西幾千年的山歌文化,孕育了劉三姐文化的誕生,在新時代下,如何推動劉三姐文化創造性轉化和創新性發展,彩調劇《新劉三姐》無疑是一次藝術探索和實踐。時代需要新的創作,如著名戲劇評論家、劇作家顧樂真在20世紀80年代呼吁的,希望有新的《劉三姐》出現:“作為一個民間傳說,當然也可以有幾種不同的本子同行于世。‘樣板是一種相對的概念,任何劇目都不應該是萬世不變的。既使是‘經典之作,也可以在‘經典之外,營造出新的‘精品。”[3]559這個“希望”在40年后,如愿實現:彩調劇《新劉三姐》打破了原來的敘事結構,重新創造了故事情節、塑造了新的人物形象、樹立了新的戲劇主題和藝術立場。亦如編劇常劍鈞在《新劉三姐》的媒體見面會上所言:“通過該劇不僅可以讓大家知道山歌文化的珍貴,還能讓大家了解山歌對新時代的意義、呼喚傳統山歌回歸,讓山歌在現實、歷史、未來之間架起一座橋梁,互通不同時代的美好生活。”而呼吁傳統山歌回歸,挖掘民間文化,重回民間書寫,不正是新時代文藝工作者的使命與擔當嗎?

參考文獻:

[1]毛巧暉.現代民族國家話語與《劉三姐》的創編[J].民族藝術,2016(2).

[2]田漢.用兩條腿邁向戲劇的新階段[J].戲劇報,1958(10).

[3]顧樂真.廣西戲劇史論稿[M].北京:中國戲劇出版社,2002.

[4]習近平.決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告[N].人民日報,2017-10-28(001).

[5]胡小東. 1960年版彩調劇《劉三姐》的歷史敘事、歷史價值及當代啟示[J].戲劇文學,2017(7).

[6]鄧凡平.劉三姐評論集[M].南寧:廣西民族出版社,1996.