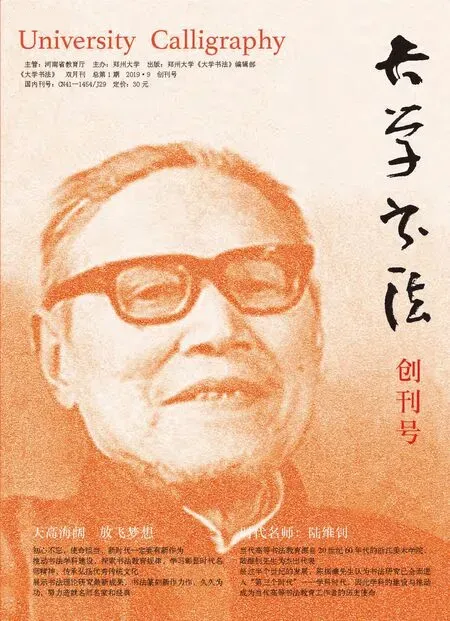

回憶父親陸維釗

口述人:陸昭徽(陸維釗長子)

我長期工作在山東,退休之后回杭州整理與我父親相關的資料,整理一部分捐贈一部分。去年他們找了一位研究生用了一年的時間幫助整理了我父親收藏的一千二百多件碑帖,現在捐贈手續還沒有辦。先前我捐贈了一百多件信札并結集出版一本書《君子之交》。信札還有相當一部分,比如說葉恭綽先生給我父親的信大概有五十多封,現我已捐贈十封左右,還有其他的來往信件,因有一些牽涉到隱私,現在不便拿出,但是這些資料都具有一定研究價值。另外我父親收藏的一千多冊古籍善本,大多數已經捐贈給平湖的陸維釗書畫院。

我們兄妹沒有一人從事藝術專業,因為父親希望我們都學醫。他說過這樣一句話,醫生一輩子治病救人,是在做好事。我考大學那一年,他要我報考醫學,我也答應了。我的班主任找我談話說:“你是語文課代表,你不僅要帶頭考文科,還要考師范當老師。”所以我第一志愿報考的是華東師范大學外語系,考上之后我父親就沒辦法了。他對我弟弟、妹妹說:“將來你們考大學,無論老師怎么樣動員,你們必須要考醫。”所以我弟弟后來就考了上海第一醫學院。父親對我妹妹就更堅決了,他認為女孩子做護士最好,初中畢業就讓她去讀了衛校。

今年是我父親誕辰120周年,平湖陸維釗書畫院9月份準備搞一個大型的紀念活動,杭州中國美院也有一些安排。父親1980年去世到現在也有將近40年了。父親去世前躺在病床上反復嘆氣,就說一句話:“想不到最后落到個書法家的下場,一事無成啊!”他反復說這句話。有人就問我,是不是你爸爸瞧不起書法家?我想不應該,也不會。他之所以會說這話,是因為最終沒有實現心中的理想。從少年時期他就立志要做一個詩人,當年他進了之江大學的第一個中秋節,就作過一首詩,詩中有一句“萬山青擁一詩人”,他把自己當作詩人。那么就工作來講,自1925年從南京高等師范畢業,由吳宓先生推薦,進了清華國學研究院,當王國維先生的助教。從那時開始一直到去世,他一直是教師,教的是中國文學,以古典文學為主,所以就職業來講,他是國文教員。在國文教員的本業上沒有做出什么成就,而業余愛好的書畫到最后臨去世時倒留了名了,所以他感到這是一件很悲哀的事情。我想這是他當時那樣說的一個原因。第二個原因,也是更重要的一個原因,在他們那代人看來,研究國學的人,字寫得好一點,這是理所當然的。我記得新中國成立以前,我十歲左右,我們住在浙江大學哈同花園(教職工宿舍),中文系的很多老教師都住在那里。比如說詞學家夏承燾先生,研究明清小說的胡士瑩先生,他的兒子就是寫《柳堡的故事》的胡石言。再比如說徐震堮先生,他后來調到了華東師大,一直是古籍研究所的所長,懂六門外語。還有任銘善先生,他那個時候還比較年輕,他的兒子就是書法家任平。這些老先生寫字都挺好的。他們經常在一起拿出自己最近寫的書作,相互欣賞品評,在他們看來這是一種娛樂,一種享受。但是,他們當中沒有一個人認為自己是書法家,因為在他們眼里中國社會沒有書法家這個職業,所謂的書法家基本上都是文人、詩人、學者、政府官員,字寫得好,去世以后留下的一批信札、詩稿、文稿,后人一看,確實不錯,噢,這是書法家。所以在他們的眼里書法家不是對在世的人的稱呼。我父親曾經很明確地跟我講過:“歷史是后人寫的,如果三百年以后人們還記得這個人,評論他的字寫得好,那這個評價是客觀的,而人活著的時候這些都是不算數的。”所以你想,當時他還在,你說他是書法家,他感到很悲哀,就不難理解了。他認為書法不是他的本行,寫字寫得好也是理所應當。然而他的本行沒有做出成就來,也有客觀原因。特別是“文革”期間,他把自己很多的詩稿都燒掉了,讓我妹妹每天早上用來生爐子引火,現在保留下來的這些都很珍貴。

他自己認為一事無成,但現在回過頭來看,當初潘天壽先生把他從杭州大學中文系調來美院,最后還是在書法教育上做出了一點貢獻的。這里主要應該強調的是潘天壽先生有遠見,我幾次發言都提到這個問題,我認為潘天壽先生不僅僅是一位杰出的書畫家。為什么這么說呢?因為,當初我父親不在書畫圈子里,潘天壽先生也不了解他,記得在國慶十周年展覽上,我父親畫了一幅畫,上面題了一首詩,潘天壽先生看見了,就打聽陸先生是哪里的,并想辦法把他調到美院,緊接著他還把陸儼少先生請過來。當時我母親在上海工作,父親經常會在周末假期到上海去,潘先生就讓我父親到陸儼少先生家動員他下決心到杭州來。因為那個時候陸儼少先生答應到美院兼課,但是他下不了決心把全家遷到杭州來。因此父親經常去陸儼少先生家里聊天,兩個人很談得來。陸儼少先生那個時候剛摘“右派”帽,很多人對他都敬而遠之,潘天壽先生仍把他請來。潘天壽先生能把他倆請來,作為一個院長,我認為這是很了不起的。潘天壽先生為什么會找他們倆,其中一個很重要的原因,就是潘先生想要把中國畫系的教學質量提上去。當時中央美院受徐悲鴻先生的影響比較大,徐先生主張中西融合,所以他們那邊注重透視、素描、速寫等基本功。潘天壽先生不認同這個觀點,他說中國畫要有中國畫的特點,他主張詩、書、畫、印融合。畫中國畫的人必須要把字寫好,懂詩詞音韻,要會自己治印。他當初會找我父親和陸儼少先生,這是很重要的一個原因。潘天壽先生是從他們擅長詩詞、中國文學等角度出發的。20世紀60年代,我父親同時在浙江醫學院、浙江美院兩個學校兼課。潘天壽先生請他去,當初是教詩詞題跋,不僅給學生講課,而且還給青年教師補詩詞課,所以他經常晚上上課。那時浙江醫學院剛成立中醫系,要開醫古文課,我父親本來就對醫學感興趣,認為醫學是國學的一部分。當時他告訴我,他的意愿是想到醫學院當老師,但是潘先生抓得緊,不久就給杭大調令,并通過省委統戰部、省政協找我父親做工作,動員他去美院,后來他就去了浙江美院,那時候他62歲。

書法和圍棋本來都是我國的國粹,60年代初圍棋下不過日本,日本人也放出風來,說什么今后學書法恐怕得上日本去,中國已經失傳了。潘天壽先生作為中國書法代表團副團長,到日本去了之后感觸很深,回來就找到我父親,跟他講了很多。潘先生說到機場迎接中國書法代表團的人數量之多,完全出乎我們估計,而且其中還有很多女性書家。在中國當時根本找不到這么多女性書家來。潘先生反復強調要建設書法專業,培養書法接班人,浙江美院當時是由文化部管理,批準籌建書法專業后,潘先生親自掛帥,吳茀之先生是系主任,還請幾位教師開會研究。在這以前,潘先生就找我父親,說書法篆刻專業要成立,讓他負責。我父親當時沒有思想準備,就說:“恐怕我不合適,我不是一流書家。”潘先生則說:“那你也不是三流。”父親認為自己是業余書法愛好者,評價公允,但最后還是接受了。

籌辦書法專業難度是比較大的。他長期在杭州大學、浙江大學中文系任教,教師的備課筆記、教案以及教學大綱都比較正規。美院因為主要教畫畫,老師備課相對比較簡單,我父親就很不習慣。另外,他感覺美院教學紀律松散,比如上一節課的畫沒畫完,下一節課的上課鈴打了,有的學生還在繼續畫,晚去了也無所謂。父親就狠抓教學紀律,父親的學生至今見到我還開玩笑說:“你爸爸真兇,上課遲到了就不讓進,一節課就站在門口聽課,從此誰也不敢遲到了。”但是書法專業本科的教學計劃實際上沒有完成。當時浙江美院學制是五年,1963年招的生,1966年因“文革”教學任務只進行了一半,而且“文革”前干擾也很多。主要是當時的課程設置里有相當一部分是古文、詩詞、文字學等,有人說這是復古,為“封”“資”“修”培養接班人。可想而知,對此父親是不敢明確表態的。幸虧潘先生說書法專業是文化部批準的,要撤銷也需要文化部批準,文化部沒有文件我們不能撤銷,這才頂住了撤銷的壓力。也有人質疑說,這個學科應該在綜合性大學搞,不應該在美術學院搞,潘先生的回答很明確:“因為我們有陸維釗先生。”

1978年,美院收回了父親的退休證,讓他回去帶研究生,他拒絕了。他解釋說:“我的孩子都不在身邊,生活缺乏照料。我當時在山東工作,弟弟醫學院畢業后就被派到了湖南,小妹則在麗水地區一個鄉鎮醫院工作。美院確實也下了不少功夫,后來把我小妹妹調到了浙江大學第一附屬醫院,弟弟也因為照顧家庭等原因調回了杭州,我父親就不好再推辭了。招生前,父親寫信問我們學校研究生考試的考題是怎么出的?我把我們學校的做法告訴了父親,他不太同意這種辦法。他認為,最簡單的辦法是把所有的考生集合在一間大教室里,上午當場守著大家寫一首詩,然后每個人就以這首詩畫一幅畫。下午守著大家畫一幅畫,每個人再以這幅畫寫一首詩,書法水平、詩詞水平就都一目了然了。探親回來我就問父親:“爸,您這次考題是怎么出的?”父親說:“不行,我這個考法行不通,他們不同意。”因為那一屆考生水平高的不少,開始計劃招3名,后來父親打報告,要求招7名,最后批下來說可以擴大一點,招5名,但是一個省只能招一名。祝遂之是安徽的,邱振中是江西的,陳振濂是上海的,朱關田是浙江的,王冬齡是江蘇的。現在看來,這是我國現代高等書法教育的初創階段,最早設立本科,并招研究生。而博士點最早是首都師范大學,歐陽中石是最早招收博士生的,章祖安比他要稍微晚兩年。

我父親收集碑帖主要是想研究秦漢這一階段篆書的隸變過程,他經常在一些碑帖上標注“隸的成分”。這段時期他是在推敲研究,為后來寫所謂“扁篆”探索。沙先生講這是“蜾扁體”,他自己一直講是“扁篆”。一開始寫的時候是長的,把草書的一些筆法融入,后來又變成扁的。“文革”開始后,父親問過我:“我這樣寫會不會被認為是‘存心讓工農大眾看不懂?’”“文革”結束后他才開始大膽地寫。潘天壽先生的墓碑就是用的這種字體,杭州岳墳那一副對聯也是用的這種字體。那副對聯,你現在去看會發現“陸維釗”三個字是很緊地擠在那里,這其中也有一個故事:1972年尼克松訪華時,在上海談判結束以后,要到杭州來。尼克松當時提出參觀“鳳凰寺”。當時杭州很多人都不知道該寺,一查查到是伊斯蘭教傳到中國最早在江南建的一個寺。當時這個寺已經被街道工廠占用,要趕緊把工廠搬出來,恢復鳳凰寺,就找到了我父親,讓他寫“鳳凰寺”三個字,當時說明了:“陸先生你不用落款。”所以從那以后,所有來找父親求字的,他全部都不落款。這一次寫岳墳對聯時,也沒有落款。此時他已經病重住院,工人刻字后要作者去看認不認可,父親已經不能去了,由沙先生代為去看。沙老看完后給我父親寫了一封信,說要補款,并把可以落款的地方大致畫了個位置。父親就在病床上根據沙先生信中標出的位置補了一個款。所以,你現在仔細看就知道落款是補上去的,很勉強,擠在那里。

他們那一代人和我們差距還是比較大的。豐子愷先生去世前不久寫了一封信給我父親,信的內容很樂觀,其中有一句是:“弟行年七七而茶甘飯軟,酒美煙香,不知老之將至也。”我父親那時已經住院,他想等身體好了之后再回豐先生一首詩,可是信還沒有寄出,豐先生的訃告就寄來了,父親很哀傷。后來我到上海去看豐子愷先生的故居,大吃一驚,豐子愷先生就住在一個幾平米的陽臺上,陽臺只有一米六寬,床也只有一米六長。而豐先生是一米七多的身高,他睡覺的時候腿都伸不直,這就是他的“日月樓”。豐先生當時身體已經很不好,且居住條件各方面都很慘,但是他寫信給我父親時還是挺樂觀的,一點也看不出來,以致父親還認為豐先生的處境不錯。

我父親生活上很樸素,看他那時候的照片,從穿著就能發現。他定期會到舊書店去翻閱古書,不了解的店員就過去和他講:“老先生,你不要翻那么多了,這些書你都看不懂的。”因為他穿得很破舊,幾乎沒有幾件像樣的衣服。他的觀點是:認識我的,穿得再破也認識;不認識我的,穿得再好他也不認識。

他在飲食方面也不講究,總說吃飽穿暖了就可以。他平時也很少管我們,當時我們家就一張寫字臺,他在那里工作,我在旁邊學習,慢慢就受到了他的影響。桌子的四條腿是日本人來時鋸掉的,我父親就把兩張桌子疊在一起使用。我說要不我們把桌子的四條腿請木匠安上,父親說這樣就挺好,中間可以放書,另外坐在這里看書就永遠記得日本鬼子的罪行,國難家仇不能忘。我是搞語言學的,曾經學了近三年的日語,也學過一點德語。每天早上念日語,父親聽見了說:“你學日語我不反對,但是日本人在這里燒殺搶掠,我是親眼目睹,國難家仇你永遠不能忘。”

(錄音整理:謝軍;文字整理:顧翔)